课件(共31张PPT):认识中国乡土本色 - 《乡土中国》导读1

文档属性

| 名称 | 课件(共31张PPT):认识中国乡土本色 - 《乡土中国》导读1 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 15:43:01 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

认识中国乡土本色

《乡土中国》导读

必修上第五单元微专题一

整本书阅读与研讨

专题导入

生活现象:

(1)我们称呼外公、外婆时一定要加个“外”字以区别于爷爷、奶奶。

(2)乡村社会里没有“律师”这一职业,乡村出现纠纷时人们大多不愿诉诸法律。

(3)在乡村社会中,亲友、邻居之间偶尔会互相赠送自家生产的瓜果蔬菜,但很少花钱从对方手里买这些东西。

出现这些现象的原因是什么?

专题导入

作品中的现象:

(1)所以过了几天,掌柜又说我干不了这事。幸亏荐头的情面大,辞退不得,但改为专管温酒的一种无聊职务了。

为什么“荐头的情面大”,掌柜就“辞退不得”?

(2)张飞醉酒误事,以致刘备妻子被俘。刘备安慰张飞道:“兄弟如手足,妻子如衣 服。衣服破,尚可缝;手足断,安可续?”

刘备为什么认为兄弟关系比夫妻关系更重要?

《乡土中国》是一本什么样的书?我们为何要读这本书?我们又该如何去读这本书?

专题目标

1.了解《乡土中国》的写作背景、成书目的、核心问题,初步体验阅读方法。

2.梳理每章的主要概念、核心观点,制作本书内容思维导图。

3.把握各章观点及各章间的关系,把握全书内容,构建知识体系。

活动过程

任务一

这是一本什么样的书?——了解《乡土中国》的概况

在阅读《乡土中国》之前,我们可以通过哪些途径来了解这本书的概况?

作者、写作背景、序言、目录、后记、书评……

活动过程

费孝通(1910—2005),字彝江。祖籍江苏吴江。著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家。

1936年赴英留学。

1938年获伦敦大学哲学博士学位,同年回国。

先后任云南大学、西南联合大学、清华大学教授。

1949年后历任中央民族学院教授、副院长,中央人民政府民族事务委员会副主任,北京大学社会学系教授等职。

作者简介

主要经历

活动过程

费孝通是享誉世界的社会学家和人类学家

中国社会学和人类学的奠基人之一

国际赫胥黎奖奖章获得者

获联合国大英百科全书奖

美国马林诺夫斯基纪念奖

菲律宾“麦格赛”社会领袖奖等奖项

主要成就

活动过程

费孝通的主要著作有《江村经济》《禄村农田》《乡土中国》《生育制度》《民族与社会》《行行重行行》《乡土重建》《从实求知录》等。

主要著作

《乡土中国》被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”,是国际人类学界的经典之作。

活动过程

20世纪40年代后期,费孝通在西南联大和云南大学讲授“乡村社会学”课程。

写作背景

最初费孝通以美国教材为参考来授课,之后他结合自己的社会调查成果,以中国基层传统社会农村为对象,一边研究一边授课,并撰写了 14 篇文章 ,最后整理汇编成此书。

论述当时作为中国基层社会的乡土中国。

活动过程

重刊序言

“这本小册子的写作经过在《后记》里已交代清楚。这里收集的是我在四十年代后期,根据我在西南联大和云南大学所讲‘乡村社会学’一课的内容,应当时《世纪评论》之约,而写成分期连载的14篇文章。”

“‘这算不得是定稿,也不能说是完稿,只是一段尝试的记录罢了。’尝试什么呢?尝试回答我自己提出的‘作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会’这个问题。”

写作目的

1936年的费孝通

活动过程

文字下乡 再论文字下乡

差序格局 系维着私人的道德

家族 男女有别

礼治秩序 无讼

血缘和地缘 名实的分离 从欲望到需要

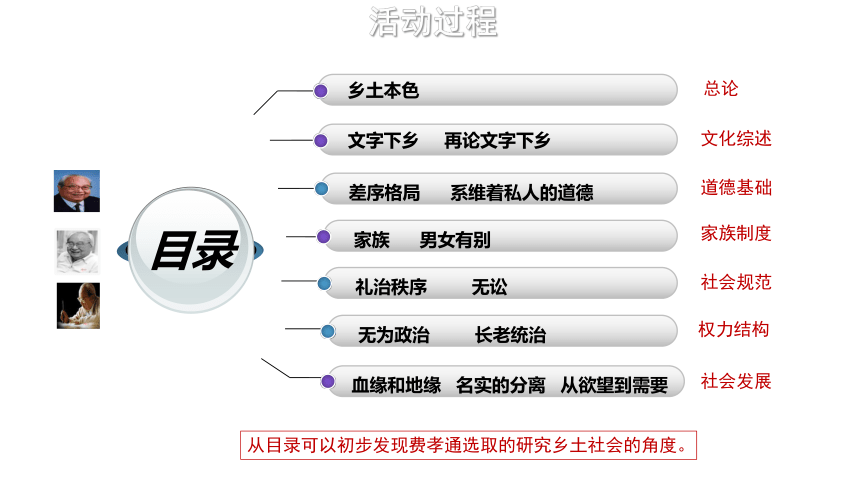

目录

乡土本色

无为政治 长老统治

总论

文化综述

道德基础

家族制度

社会规范

权力结构

社会发展

从目录可以初步发现费孝通选取的研究乡土社会的角度。

活动过程

后记

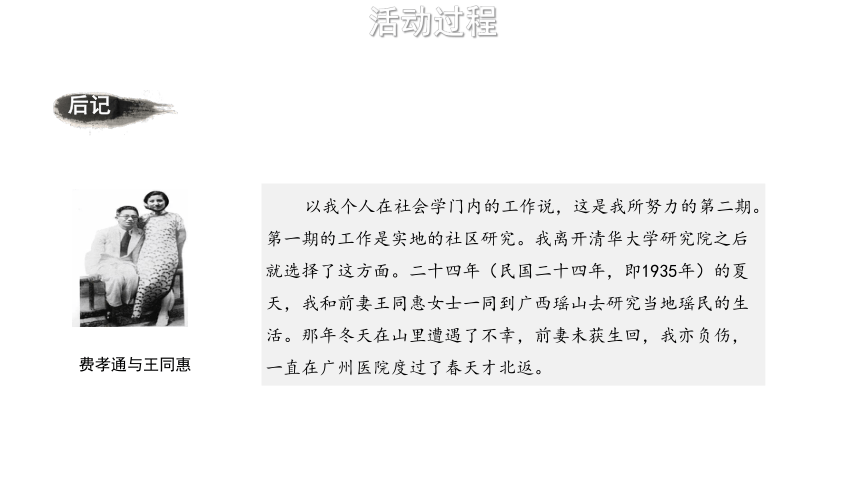

以我个人在社会学门内的工作说,这是我所努力的第二期。第一期的工作是实地的社区研究。我离开清华大学研究院之后就选择了这方面。二十四年(民国二十四年,即1935年)的夏天,我和前妻王同惠女士一同到广西瑶山去研究当地瑶民的生活。那年冬天在山里遭遇了不幸,前妻未获生回,我亦负伤,一直在广州医院度过了春天才北返。

费孝通与王同惠

活动过程

书评

“我敢于预言费孝通博士的《中国农民的生活》(《乡土中国》外文版书名)一书将被认为是人类学实地调查与理论工作发展中的一个里程碑。”

——费孝通导师马林诺夫斯基教授评价

“《乡土中国》是讲述中国乡土社会传统文化和社会治理结构的代表作,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。”

——中国人民大学原校长陈雨露

活动过程

任务二

我们为何要读这本书?——认识《乡土中国》的价值

《乡土中国》首次出版于1948年,距今已有七十多年。书中的乡土中国与我们今天生活的当代中国已有很大不同,那么今天的我们还有必要读这本书吗?

有必要。这本书是重要的学术著作,而且在今天中国社会里很多习以为常甚至麻木无感的现象,我们都可以通过费孝通先生的《乡土中国》来探究其深层原因。比如:

活动过程

人们种菜的场景

中国维和部队在非洲种菜

活动过程

中国人为什么那么喜欢种菜?

中国人现在种菜已经不仅仅局限于中国,在世界各地只要有中国人,在他家里终会发现一些种植出来的绿色植物,如果有条件还会开垦出来一片土地,自己种菜吃。在种菜技艺上,中国人和外国人也有很大不同,在欧美一些国家,种菜的农民一生也只会重复种植一些蔬菜,而我们中国人种菜似乎是一种与生俱来的能力,只要给一把锄头一包种子总能种出一片菜地出来。

——新闻《中国人的种菜天赋,把外国人都惊呆了》

活动过程

从基层上看去,中国社会是乡土性的……种地是最普通的谋生办法……我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统……这样说来,我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。

——《乡土本色》

我们可以从《乡土中国》中找到答案。

我们的民族和泥土是分不开的,所以现在进城后的中国人依然喜欢用种菜和土地发生亲密接触。也因此我们离家在外或一到重要传统节日,就想回老家故土。

活动过程

公安部对籍贯的定义

什么是籍贯?

参照公安部公通字[1995]91号文件,公民的籍贯应为本人出生时祖父的居住地(户口所在地);祖父去世的,填写祖父去世时的户口所在地;祖父未落常住户口的,填写祖父应落常住户口的地方;公民登记籍贯后,祖父又迁移户口的,该公民的籍贯不再随之更改。

《乡土中国》对籍贯的定义

我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

——《血缘和地缘》

为何籍贯取自血缘而非地缘呢?

活动过程

血缘是稳定的力量,在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。“生于斯,死于斯”把人和地的因缘固定了……血缘所决定的社会地位不容个人选择。世界上最用不上意志,同时在生活上又是影响最大的决定,就是谁是你的父母。谁当你的父母,在你说,完全是机会,且是你存在之前的既存事实。

——《血缘和地缘》

我们可以从《乡土中国》中找到答案。

这段内容将血缘与地缘的关系说得非常清楚 由此可见血缘对于自古以来的中国社会是多么重要,“血缘是稳定的力量”。

活动过程

爸爸的爸爸叫什么?爸爸的爸爸叫爷爷;爸爸的妈妈叫什么?爸爸的妈妈叫奶奶;爸爸的哥哥叫什么?爸爸的哥哥叫伯伯;爸爸的弟弟叫什么?爸爸的弟弟叫叔叔;爸爸的姐妹叫什么?爸爸的姐妹叫姑姑。妈妈的爸爸叫什么?妈妈的爸爸叫外公;妈妈的妈妈叫什么?妈妈的妈妈叫外婆;妈妈的兄弟叫什么?妈妈的兄弟叫舅舅;妈妈的姐妹叫什么?妈妈的姐妹叫阿姨。

——《家族歌》

都说音乐无国界, 但是这首歌在走出国门的时候可能有点尴尬。

中国 爷爷 外公 奶奶 外婆 叔叔 伯伯 舅舅 阿姨 姑姑 婶婶 伯母

西方 grandpa grandma uncle aunt 同样是人物关系, 为什么中外会产生这样不同的称呼方式?中国人为什么对亲戚称谓如此“执着”,对亲戚之间亲疏远近为什么要把握的如此清楚?

活动过程

西洋的社会有些像我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。每一根柴也可以找到同把、 同扎、同捆的柴,分扎得清楚不会乱的…… 我用这譬喻是在想具体一些,使我们看到社会生活中人和人的关系的一种格局。我们不妨称之为团体格局。……我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

——《差序格局》

我们可以从《乡土中国》中找到答案。

活动过程

中国传统社会为什么重男轻女,而现在已经淡化多了?

中国人为什么一说起“土”会想到“ 土气”, 一说到“土气”就想到愚笨,乡下人真的愚笨吗?

为什么越是僻远的乡村,越能体现出一种淳朴,而越是大都市的人,却多了一份市侩?

为什么人们常常对同一个事情有不同的评价标准,对自己的孩子总是护短,对别人的孩子总是指摘?

为什么到今天,遇到什么事,总是想到找人帮忙,而西方社会讲究法理和契约?

中国人为什么故土难离还要叶落归根?

为什么中国人重关系和交情?

为什么中国人讲长幼有序?

诸如此类的例子还有很多:

活动过程

“乡土性”仍然在影响着现代中国的方方面面,我们对现代生活的很多可知而不可解的疑惑都能在《乡土中国》中得到解答,相当于给了我们一个客观理性的视角来帮助我们观照、认识当下的生活。

读懂过去

观照现在

看清未来

阅读《乡土中国》的意义

培养发现问题、表述问题、探究问题、解决问题的能力

活动过程

任务三

我们如何读《乡土中国》?——阅读《乡土中国》的策略

了解了学习《乡土中国》的重要意义,那我们如何才能更好地读懂它呢?

活动过程

略读就是快速阅读,了解每一章的内容大意,核心概念与主要观点,大致理解书中重要观点。

精读就是认真、 反复地阅读,逐字逐句深入钻研,利用批注记录心得。借回答教材中的阅读导引检测理解程度;尝试撰写读书笔记和书评。

研读就是在通读完全书后对在阅读中发现的问题进行思考探索,结合阅读或生活经验得出自己的结论。

重读就是反复阅读,甚至终生阅读。对于同一本书,在不同的阶段、不同的境遇下阅读获得不同的认知感受。

浏览目录,大致了解整本书的体例、主要内容、篇章格局。

阅读步骤:五步读书法

活动过程

序号 阅读方法 要达到的阅读目标

1 浏览、跳读 了解《乡土中国》的主要内容和观点

2 概括、提要 概括提炼《乡土中国》的主要内容、各章节观点

3 分类、归纳 把握《乡土中国》的主要论证思路、研究方法

4 比较、推理 学习作者的主要观点、论证技巧

5 质疑、批判 审视作者的主要观点、判断其得失正误以及是否偏颇

6 创新、创造 生成关于《乡土中国》的思维成果、评价观点等

整本书阅读的要求

活动过程

阅读计划(初读)

时间安排 阅读篇目 完成情况(圈点批注、自我评价)

第1天 《旧著<乡土中国>重刊序言》《后记》《乡土本色》

第2天 《文字下乡》《再论文字下乡》

第3天 《差序格局》《系维着私人的道德》

第4天 《家族》《男女有别》

第5天 《礼治秩序》《无讼》

第6天 《无为政治》《长老统治》

第7天 《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》

用1周时间快速通读全书,保持阅读的完整性。通读时注意勾画相关概念术语、重点语句,并在疑难处作出标识。

活动过程

阅读计划(精读)

时间安排 阅读方式 阅读任务

第1天 导读课 了解《乡土中国》基本情况

第2天 自读 认真阅读第一章,为批注、精读做准备

第3天 “批注精读”指导课 在教师指导下学会批注精读

第4—10天 批注精读 按照教师的方法对全书批注精读

第11天 “专题研读”指导课 在教师指导下学会专题研读

第12—14天 专题研读 按教师的方法对选定的三个章节专题研读

第15天 研读展示课 根据学生的研读情况,分小组或选学生代 表进行成果交流与展示。

1.任选一篇绘制思维导图,了解作者的论证观点、思路及逻辑结构。

2.阅读《乡土本色》,试分析乡土社会的正面和负面效应。

3.阅读《礼治秩序》,分析“礼治”和“法治”的区别与联系。

4.阅读《名实的分离》,简析中国社会的“名”和“实”是怎么分离的?

5.阅读《从欲望到需要》,简析为什么在今天这样高度发达的时代,仍然需要计划?

6.分析“差序格局”与乡土社会“私”的社会现象之间的逻辑关系。通读全书,小组合作归纳中国传统乡土社会的特征,并逐条列出。

7. 作者在《血缘和地缘》中提出“从血缘结合转变到地缘结合是社会性质的转变”,请试着分析作者的思路。

8.研读部分章节,通过小组讨论、查阅资料掌握书中“乡土性、土气、礼俗社会、无讼、无为政治、小农经营、熟人社会、差序格局、地缘关系、群己关系、感情定向、横暴权利、同意权利”等核心概念的含义。

9.找出并圈画《乡土中国》一书中描写与你的认知相背离的内容,分析其深层原因,并形成自我正确认知。

10.阅读全书后,请你对费孝通先生为人处世及治学的特点进行简要阐释。

活动过程

阅读计划(精读)

活动作业

1.利用一周的时间快速通读完《乡土中国》这本书,并将疑难处作出标识。

2.精读《乡土本色》,尝试画出本篇的思维导图。

活动小结

《乡土中国》导读

概况

价值

阅读策略

写作背景

作者

序言

目录

后记

书评

读懂过去

关照现在

看清未来

培养发现问题、表述问题、探究问题、解决问题的能力

初读

精读

认识中国乡土本色

《乡土中国》导读

必修上第五单元微专题一

整本书阅读与研讨

专题导入

生活现象:

(1)我们称呼外公、外婆时一定要加个“外”字以区别于爷爷、奶奶。

(2)乡村社会里没有“律师”这一职业,乡村出现纠纷时人们大多不愿诉诸法律。

(3)在乡村社会中,亲友、邻居之间偶尔会互相赠送自家生产的瓜果蔬菜,但很少花钱从对方手里买这些东西。

出现这些现象的原因是什么?

专题导入

作品中的现象:

(1)所以过了几天,掌柜又说我干不了这事。幸亏荐头的情面大,辞退不得,但改为专管温酒的一种无聊职务了。

为什么“荐头的情面大”,掌柜就“辞退不得”?

(2)张飞醉酒误事,以致刘备妻子被俘。刘备安慰张飞道:“兄弟如手足,妻子如衣 服。衣服破,尚可缝;手足断,安可续?”

刘备为什么认为兄弟关系比夫妻关系更重要?

《乡土中国》是一本什么样的书?我们为何要读这本书?我们又该如何去读这本书?

专题目标

1.了解《乡土中国》的写作背景、成书目的、核心问题,初步体验阅读方法。

2.梳理每章的主要概念、核心观点,制作本书内容思维导图。

3.把握各章观点及各章间的关系,把握全书内容,构建知识体系。

活动过程

任务一

这是一本什么样的书?——了解《乡土中国》的概况

在阅读《乡土中国》之前,我们可以通过哪些途径来了解这本书的概况?

作者、写作背景、序言、目录、后记、书评……

活动过程

费孝通(1910—2005),字彝江。祖籍江苏吴江。著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家。

1936年赴英留学。

1938年获伦敦大学哲学博士学位,同年回国。

先后任云南大学、西南联合大学、清华大学教授。

1949年后历任中央民族学院教授、副院长,中央人民政府民族事务委员会副主任,北京大学社会学系教授等职。

作者简介

主要经历

活动过程

费孝通是享誉世界的社会学家和人类学家

中国社会学和人类学的奠基人之一

国际赫胥黎奖奖章获得者

获联合国大英百科全书奖

美国马林诺夫斯基纪念奖

菲律宾“麦格赛”社会领袖奖等奖项

主要成就

活动过程

费孝通的主要著作有《江村经济》《禄村农田》《乡土中国》《生育制度》《民族与社会》《行行重行行》《乡土重建》《从实求知录》等。

主要著作

《乡土中国》被誉为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”,是国际人类学界的经典之作。

活动过程

20世纪40年代后期,费孝通在西南联大和云南大学讲授“乡村社会学”课程。

写作背景

最初费孝通以美国教材为参考来授课,之后他结合自己的社会调查成果,以中国基层传统社会农村为对象,一边研究一边授课,并撰写了 14 篇文章 ,最后整理汇编成此书。

论述当时作为中国基层社会的乡土中国。

活动过程

重刊序言

“这本小册子的写作经过在《后记》里已交代清楚。这里收集的是我在四十年代后期,根据我在西南联大和云南大学所讲‘乡村社会学’一课的内容,应当时《世纪评论》之约,而写成分期连载的14篇文章。”

“‘这算不得是定稿,也不能说是完稿,只是一段尝试的记录罢了。’尝试什么呢?尝试回答我自己提出的‘作为中国基层社会的乡土社会究竟是个什么样的社会’这个问题。”

写作目的

1936年的费孝通

活动过程

文字下乡 再论文字下乡

差序格局 系维着私人的道德

家族 男女有别

礼治秩序 无讼

血缘和地缘 名实的分离 从欲望到需要

目录

乡土本色

无为政治 长老统治

总论

文化综述

道德基础

家族制度

社会规范

权力结构

社会发展

从目录可以初步发现费孝通选取的研究乡土社会的角度。

活动过程

后记

以我个人在社会学门内的工作说,这是我所努力的第二期。第一期的工作是实地的社区研究。我离开清华大学研究院之后就选择了这方面。二十四年(民国二十四年,即1935年)的夏天,我和前妻王同惠女士一同到广西瑶山去研究当地瑶民的生活。那年冬天在山里遭遇了不幸,前妻未获生回,我亦负伤,一直在广州医院度过了春天才北返。

费孝通与王同惠

活动过程

书评

“我敢于预言费孝通博士的《中国农民的生活》(《乡土中国》外文版书名)一书将被认为是人类学实地调查与理论工作发展中的一个里程碑。”

——费孝通导师马林诺夫斯基教授评价

“《乡土中国》是讲述中国乡土社会传统文化和社会治理结构的代表作,为了解中国社会文化的基本特性提供了重要参考。”

——中国人民大学原校长陈雨露

活动过程

任务二

我们为何要读这本书?——认识《乡土中国》的价值

《乡土中国》首次出版于1948年,距今已有七十多年。书中的乡土中国与我们今天生活的当代中国已有很大不同,那么今天的我们还有必要读这本书吗?

有必要。这本书是重要的学术著作,而且在今天中国社会里很多习以为常甚至麻木无感的现象,我们都可以通过费孝通先生的《乡土中国》来探究其深层原因。比如:

活动过程

人们种菜的场景

中国维和部队在非洲种菜

活动过程

中国人为什么那么喜欢种菜?

中国人现在种菜已经不仅仅局限于中国,在世界各地只要有中国人,在他家里终会发现一些种植出来的绿色植物,如果有条件还会开垦出来一片土地,自己种菜吃。在种菜技艺上,中国人和外国人也有很大不同,在欧美一些国家,种菜的农民一生也只会重复种植一些蔬菜,而我们中国人种菜似乎是一种与生俱来的能力,只要给一把锄头一包种子总能种出一片菜地出来。

——新闻《中国人的种菜天赋,把外国人都惊呆了》

活动过程

从基层上看去,中国社会是乡土性的……种地是最普通的谋生办法……我们不妨缩小一些范围来看,三条大河的流域已经全是农业区。而且,据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟,也老是很忠实地守着这直接向土里去讨生活的传统……这样说来,我们的民族确是和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史,自然也会受到土的束缚,现在很有些飞不上天的样子。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。

——《乡土本色》

我们可以从《乡土中国》中找到答案。

我们的民族和泥土是分不开的,所以现在进城后的中国人依然喜欢用种菜和土地发生亲密接触。也因此我们离家在外或一到重要传统节日,就想回老家故土。

活动过程

公安部对籍贯的定义

什么是籍贯?

参照公安部公通字[1995]91号文件,公民的籍贯应为本人出生时祖父的居住地(户口所在地);祖父去世的,填写祖父去世时的户口所在地;祖父未落常住户口的,填写祖父应落常住户口的地方;公民登记籍贯后,祖父又迁移户口的,该公民的籍贯不再随之更改。

《乡土中国》对籍贯的定义

我们的籍贯是取自我们的父亲的,并不是根据自己所生或所住的地方,而是和姓一般继承的,那是“血缘”,所以我们可以说籍贯只是“血缘的空间投影”。

——《血缘和地缘》

为何籍贯取自血缘而非地缘呢?

活动过程

血缘是稳定的力量,在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。“生于斯,死于斯”把人和地的因缘固定了……血缘所决定的社会地位不容个人选择。世界上最用不上意志,同时在生活上又是影响最大的决定,就是谁是你的父母。谁当你的父母,在你说,完全是机会,且是你存在之前的既存事实。

——《血缘和地缘》

我们可以从《乡土中国》中找到答案。

这段内容将血缘与地缘的关系说得非常清楚 由此可见血缘对于自古以来的中国社会是多么重要,“血缘是稳定的力量”。

活动过程

爸爸的爸爸叫什么?爸爸的爸爸叫爷爷;爸爸的妈妈叫什么?爸爸的妈妈叫奶奶;爸爸的哥哥叫什么?爸爸的哥哥叫伯伯;爸爸的弟弟叫什么?爸爸的弟弟叫叔叔;爸爸的姐妹叫什么?爸爸的姐妹叫姑姑。妈妈的爸爸叫什么?妈妈的爸爸叫外公;妈妈的妈妈叫什么?妈妈的妈妈叫外婆;妈妈的兄弟叫什么?妈妈的兄弟叫舅舅;妈妈的姐妹叫什么?妈妈的姐妹叫阿姨。

——《家族歌》

都说音乐无国界, 但是这首歌在走出国门的时候可能有点尴尬。

中国 爷爷 外公 奶奶 外婆 叔叔 伯伯 舅舅 阿姨 姑姑 婶婶 伯母

西方 grandpa grandma uncle aunt 同样是人物关系, 为什么中外会产生这样不同的称呼方式?中国人为什么对亲戚称谓如此“执着”,对亲戚之间亲疏远近为什么要把握的如此清楚?

活动过程

西洋的社会有些像我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。每一根柴也可以找到同把、 同扎、同捆的柴,分扎得清楚不会乱的…… 我用这譬喻是在想具体一些,使我们看到社会生活中人和人的关系的一种格局。我们不妨称之为团体格局。……我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。被圈子的波纹所推及的就发生联系。每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

——《差序格局》

我们可以从《乡土中国》中找到答案。

活动过程

中国传统社会为什么重男轻女,而现在已经淡化多了?

中国人为什么一说起“土”会想到“ 土气”, 一说到“土气”就想到愚笨,乡下人真的愚笨吗?

为什么越是僻远的乡村,越能体现出一种淳朴,而越是大都市的人,却多了一份市侩?

为什么人们常常对同一个事情有不同的评价标准,对自己的孩子总是护短,对别人的孩子总是指摘?

为什么到今天,遇到什么事,总是想到找人帮忙,而西方社会讲究法理和契约?

中国人为什么故土难离还要叶落归根?

为什么中国人重关系和交情?

为什么中国人讲长幼有序?

诸如此类的例子还有很多:

活动过程

“乡土性”仍然在影响着现代中国的方方面面,我们对现代生活的很多可知而不可解的疑惑都能在《乡土中国》中得到解答,相当于给了我们一个客观理性的视角来帮助我们观照、认识当下的生活。

读懂过去

观照现在

看清未来

阅读《乡土中国》的意义

培养发现问题、表述问题、探究问题、解决问题的能力

活动过程

任务三

我们如何读《乡土中国》?——阅读《乡土中国》的策略

了解了学习《乡土中国》的重要意义,那我们如何才能更好地读懂它呢?

活动过程

略读就是快速阅读,了解每一章的内容大意,核心概念与主要观点,大致理解书中重要观点。

精读就是认真、 反复地阅读,逐字逐句深入钻研,利用批注记录心得。借回答教材中的阅读导引检测理解程度;尝试撰写读书笔记和书评。

研读就是在通读完全书后对在阅读中发现的问题进行思考探索,结合阅读或生活经验得出自己的结论。

重读就是反复阅读,甚至终生阅读。对于同一本书,在不同的阶段、不同的境遇下阅读获得不同的认知感受。

浏览目录,大致了解整本书的体例、主要内容、篇章格局。

阅读步骤:五步读书法

活动过程

序号 阅读方法 要达到的阅读目标

1 浏览、跳读 了解《乡土中国》的主要内容和观点

2 概括、提要 概括提炼《乡土中国》的主要内容、各章节观点

3 分类、归纳 把握《乡土中国》的主要论证思路、研究方法

4 比较、推理 学习作者的主要观点、论证技巧

5 质疑、批判 审视作者的主要观点、判断其得失正误以及是否偏颇

6 创新、创造 生成关于《乡土中国》的思维成果、评价观点等

整本书阅读的要求

活动过程

阅读计划(初读)

时间安排 阅读篇目 完成情况(圈点批注、自我评价)

第1天 《旧著<乡土中国>重刊序言》《后记》《乡土本色》

第2天 《文字下乡》《再论文字下乡》

第3天 《差序格局》《系维着私人的道德》

第4天 《家族》《男女有别》

第5天 《礼治秩序》《无讼》

第6天 《无为政治》《长老统治》

第7天 《血缘和地缘》《名实的分离》《从欲望到需要》

用1周时间快速通读全书,保持阅读的完整性。通读时注意勾画相关概念术语、重点语句,并在疑难处作出标识。

活动过程

阅读计划(精读)

时间安排 阅读方式 阅读任务

第1天 导读课 了解《乡土中国》基本情况

第2天 自读 认真阅读第一章,为批注、精读做准备

第3天 “批注精读”指导课 在教师指导下学会批注精读

第4—10天 批注精读 按照教师的方法对全书批注精读

第11天 “专题研读”指导课 在教师指导下学会专题研读

第12—14天 专题研读 按教师的方法对选定的三个章节专题研读

第15天 研读展示课 根据学生的研读情况,分小组或选学生代 表进行成果交流与展示。

1.任选一篇绘制思维导图,了解作者的论证观点、思路及逻辑结构。

2.阅读《乡土本色》,试分析乡土社会的正面和负面效应。

3.阅读《礼治秩序》,分析“礼治”和“法治”的区别与联系。

4.阅读《名实的分离》,简析中国社会的“名”和“实”是怎么分离的?

5.阅读《从欲望到需要》,简析为什么在今天这样高度发达的时代,仍然需要计划?

6.分析“差序格局”与乡土社会“私”的社会现象之间的逻辑关系。通读全书,小组合作归纳中国传统乡土社会的特征,并逐条列出。

7. 作者在《血缘和地缘》中提出“从血缘结合转变到地缘结合是社会性质的转变”,请试着分析作者的思路。

8.研读部分章节,通过小组讨论、查阅资料掌握书中“乡土性、土气、礼俗社会、无讼、无为政治、小农经营、熟人社会、差序格局、地缘关系、群己关系、感情定向、横暴权利、同意权利”等核心概念的含义。

9.找出并圈画《乡土中国》一书中描写与你的认知相背离的内容,分析其深层原因,并形成自我正确认知。

10.阅读全书后,请你对费孝通先生为人处世及治学的特点进行简要阐释。

活动过程

阅读计划(精读)

活动作业

1.利用一周的时间快速通读完《乡土中国》这本书,并将疑难处作出标识。

2.精读《乡土本色》,尝试画出本篇的思维导图。

活动小结

《乡土中国》导读

概况

价值

阅读策略

写作背景

作者

序言

目录

后记

书评

读懂过去

关照现在

看清未来

培养发现问题、表述问题、探究问题、解决问题的能力

初读

精读

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读