8.2.3倍角公式(二)教学设计 高一下学期数学人教B版(2019)必修第三册

文档属性

| 名称 | 8.2.3倍角公式(二)教学设计 高一下学期数学人教B版(2019)必修第三册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 79.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教B版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

8.2.3 倍角公式2

一、教学目标

1. 熟练地掌握倍角公式的变形——降幂公式;

2. 能用公式求值、化简、简单的恒等变形。

二、重点难点:

教学重点:倍角公式的变形——降幂公式

教学难点:降幂公式及其与同角三角函数基本关系式、诱导公式、和差角公式,综合运用

三、教学过程

(一)公式梳理

前面我们学习很多三角恒等变换的公式,例如:两角和与差的正弦公式,两角和与差的余弦公式,两角和与差的正切公式,倍角公式等……,由于公式繁多,有的同学很可能会记混。我们不妨这么去想:由于和、差、倍之间存在的关系,和角、差角、倍角的三角函数之间必然存在紧密的内在联系,因此我们可以不必孤立地去一一推导这些公式,而只要推导出一个公式作为基础,再利用这种联系性,用逻辑推理的方法就可以得到其他公式.本章教材的推导方式是先利用向量的数量积探索出了两角差的余弦公式 ,然后以它为基础,推导出其他公式,具体过程如下:

对这些恒等变换还不是很熟的同学不妨课下按照教材的方式在梳理一遍。

在前面的学习中,我们还学到了利用的反用来解决相关问题,并由此得到了“辅助角公式”——,其中,,

这是一种经常用到的变换,利用这种变换可以将同角的正弦与余弦的和与差的函数变换为这个角的正弦型函数的形式,进而可以画出这个函数的图象,并研究周期、单调性、最值和最值点等相关性质。同学们要掌握此变形方法,并学会运用此方法来研究类似的三角函数的性质问题。

(二)新课讲授

今天我们来学习倍角公式的反用。

我们知道,,将其反用可得:

,将其反用可得:

,将其反用可得:

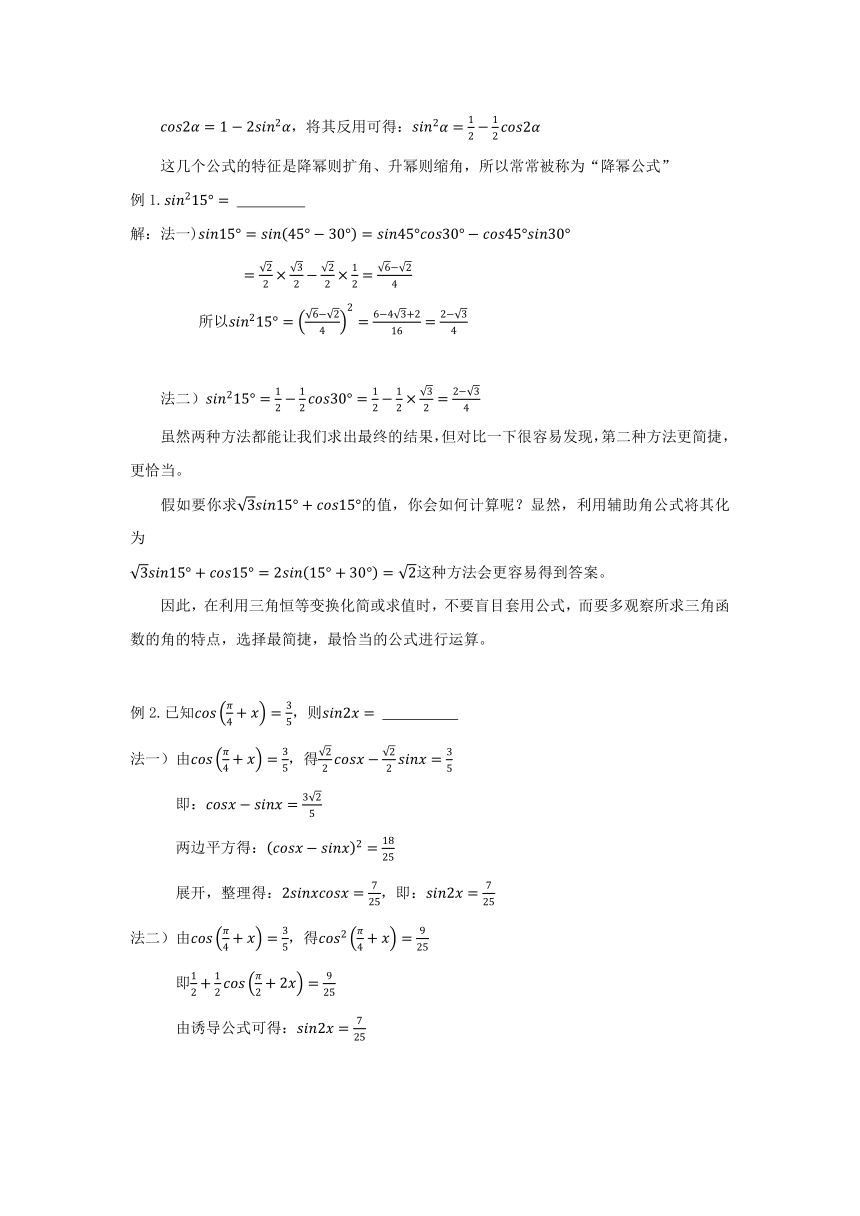

这几个公式的特征是降幂则扩角、升幂则缩角,所以常常被称为“降幂公式”

例1.

解:法一)

所以

法二)

虽然两种方法都能让我们求出最终的结果,但对比一下很容易发现,第二种方法更简捷,更恰当。

假如要你求的值,你会如何计算呢?显然,利用辅助角公式将其化为

这种方法会更容易得到答案。

因此,在利用三角恒等变换化简或求值时,不要盲目套用公式,而要多观察所求三角函数的角的特点,选择最简捷,最恰当的公式进行运算。

例2.已知,则

法一)由,得

即:

两边平方得:

展开,整理得:,即:

法二)由,得

即

由诱导公式可得:

例3. 求函数的周期和最大值。

解:因为

因此,所求函数的周期为,最大值为

例4. 已知函数,,求的值域。

解:因为

又因为,所以

从而可知

因此,故所求值域为

例3和例4的解题思路是一致的,需要用到降幂公式和辅助角公式将函数转化为正弦型函数,其中,再研究函数的周期、最值、值域等相关性质,这是三角恒等变换再数学中应用的举例,它使三角函数中对函数的性质研究得到延伸,体现了三角恒等变换再化简三角函数式中的作用。同学们,如果你是出题老师,你还能针对正弦型函数的图象和性质出什么问题呢?很好,相信有的同学已经想到了,还可以出有关定义域、单调性,奇偶性,对称轴方程,对称中心坐标,零点,以及给三角函数值求角等相关问题。下面我们再来看一道题。

例5.求函数的最小正周期和递减区间.

解:因为,

所以

因此所求函数的最小正周期为,

由:,

解得:

因此的递减区间为()

例6. 已知函数.

(Ⅰ)求函数的定义域和最小正周期;

(Ⅱ)若,且,求的值.

解:(Ⅰ)函数的定义域为

因为

因此所求函数的周期为

(Ⅱ)因为,所以

因为,所以,

所以,或 解得:,或

(三)课堂小结

1. 倍角公式的反用——降幂公式

2. 利用三角恒等变换公式合理化简

恒等变换在数学中扮演着重要的角色,它的主要作用是化简.在数学中,通过恒等变换,可以把复杂的关系用简单的形式表示出来.因此,恒等变换是数学学习中的基本功之一。

三角函数式的化简运算通常从:“角、名、形、幂”四方面入手;

基本规则是:见切化弦,异角化同角,复角化单角,异名化同名,高次化低次,无理化有理,特殊值与特殊角的三角函数互化。

(四)课后反思

1. 三角恒等变换提供了一种新的运算法则.这是有关三角函数的运算,不是线性运算.例如,它不满足,故它是一种新的运算。三角恒等变换的公式很多,我们在学习的过程中并不是孤立地去一一推导这些公式,而先推导出一个公式作为基础,再利用角度的联系性,用逻辑推理的方法得到其他公式.除了我们已经推导出的恒等变换公式,还有一些公式等待我们去发掘,例如:半角公式、积化和差公式、和差化积公式、平方差公式、三倍角公式、万能公式等等……,这里面有些公式我们在后面会学到,有些高中阶段暂时不学,感兴趣的同学可以自己尝试推导出这些公式;

2. 本节课讲的大部分例题都是利用三角恒等变换将函数化为正弦型函数,其中,再利用正弦函数的图象与性质来求解相关问题,在化简的时候一定不要盲目套用公式,一定要先观察函数表达式中角的特征后再选择最简捷,最恰当的公式进行运算。那么是不是所有的三角函数都一定能化简成正弦型函数的模式呢?如果不能,我们又该如何解决此类问题呢?请感兴趣的同学课后完成下面这个练习:

在完成第二问时,尝试着将两个条件分别作为题目的已知条件,完成该题,你一定会有新的收获。

一、教学目标

1. 熟练地掌握倍角公式的变形——降幂公式;

2. 能用公式求值、化简、简单的恒等变形。

二、重点难点:

教学重点:倍角公式的变形——降幂公式

教学难点:降幂公式及其与同角三角函数基本关系式、诱导公式、和差角公式,综合运用

三、教学过程

(一)公式梳理

前面我们学习很多三角恒等变换的公式,例如:两角和与差的正弦公式,两角和与差的余弦公式,两角和与差的正切公式,倍角公式等……,由于公式繁多,有的同学很可能会记混。我们不妨这么去想:由于和、差、倍之间存在的关系,和角、差角、倍角的三角函数之间必然存在紧密的内在联系,因此我们可以不必孤立地去一一推导这些公式,而只要推导出一个公式作为基础,再利用这种联系性,用逻辑推理的方法就可以得到其他公式.本章教材的推导方式是先利用向量的数量积探索出了两角差的余弦公式 ,然后以它为基础,推导出其他公式,具体过程如下:

对这些恒等变换还不是很熟的同学不妨课下按照教材的方式在梳理一遍。

在前面的学习中,我们还学到了利用的反用来解决相关问题,并由此得到了“辅助角公式”——,其中,,

这是一种经常用到的变换,利用这种变换可以将同角的正弦与余弦的和与差的函数变换为这个角的正弦型函数的形式,进而可以画出这个函数的图象,并研究周期、单调性、最值和最值点等相关性质。同学们要掌握此变形方法,并学会运用此方法来研究类似的三角函数的性质问题。

(二)新课讲授

今天我们来学习倍角公式的反用。

我们知道,,将其反用可得:

,将其反用可得:

,将其反用可得:

这几个公式的特征是降幂则扩角、升幂则缩角,所以常常被称为“降幂公式”

例1.

解:法一)

所以

法二)

虽然两种方法都能让我们求出最终的结果,但对比一下很容易发现,第二种方法更简捷,更恰当。

假如要你求的值,你会如何计算呢?显然,利用辅助角公式将其化为

这种方法会更容易得到答案。

因此,在利用三角恒等变换化简或求值时,不要盲目套用公式,而要多观察所求三角函数的角的特点,选择最简捷,最恰当的公式进行运算。

例2.已知,则

法一)由,得

即:

两边平方得:

展开,整理得:,即:

法二)由,得

即

由诱导公式可得:

例3. 求函数的周期和最大值。

解:因为

因此,所求函数的周期为,最大值为

例4. 已知函数,,求的值域。

解:因为

又因为,所以

从而可知

因此,故所求值域为

例3和例4的解题思路是一致的,需要用到降幂公式和辅助角公式将函数转化为正弦型函数,其中,再研究函数的周期、最值、值域等相关性质,这是三角恒等变换再数学中应用的举例,它使三角函数中对函数的性质研究得到延伸,体现了三角恒等变换再化简三角函数式中的作用。同学们,如果你是出题老师,你还能针对正弦型函数的图象和性质出什么问题呢?很好,相信有的同学已经想到了,还可以出有关定义域、单调性,奇偶性,对称轴方程,对称中心坐标,零点,以及给三角函数值求角等相关问题。下面我们再来看一道题。

例5.求函数的最小正周期和递减区间.

解:因为,

所以

因此所求函数的最小正周期为,

由:,

解得:

因此的递减区间为()

例6. 已知函数.

(Ⅰ)求函数的定义域和最小正周期;

(Ⅱ)若,且,求的值.

解:(Ⅰ)函数的定义域为

因为

因此所求函数的周期为

(Ⅱ)因为,所以

因为,所以,

所以,或 解得:,或

(三)课堂小结

1. 倍角公式的反用——降幂公式

2. 利用三角恒等变换公式合理化简

恒等变换在数学中扮演着重要的角色,它的主要作用是化简.在数学中,通过恒等变换,可以把复杂的关系用简单的形式表示出来.因此,恒等变换是数学学习中的基本功之一。

三角函数式的化简运算通常从:“角、名、形、幂”四方面入手;

基本规则是:见切化弦,异角化同角,复角化单角,异名化同名,高次化低次,无理化有理,特殊值与特殊角的三角函数互化。

(四)课后反思

1. 三角恒等变换提供了一种新的运算法则.这是有关三角函数的运算,不是线性运算.例如,它不满足,故它是一种新的运算。三角恒等变换的公式很多,我们在学习的过程中并不是孤立地去一一推导这些公式,而先推导出一个公式作为基础,再利用角度的联系性,用逻辑推理的方法得到其他公式.除了我们已经推导出的恒等变换公式,还有一些公式等待我们去发掘,例如:半角公式、积化和差公式、和差化积公式、平方差公式、三倍角公式、万能公式等等……,这里面有些公式我们在后面会学到,有些高中阶段暂时不学,感兴趣的同学可以自己尝试推导出这些公式;

2. 本节课讲的大部分例题都是利用三角恒等变换将函数化为正弦型函数,其中,再利用正弦函数的图象与性质来求解相关问题,在化简的时候一定不要盲目套用公式,一定要先观察函数表达式中角的特征后再选择最简捷,最恰当的公式进行运算。那么是不是所有的三角函数都一定能化简成正弦型函数的模式呢?如果不能,我们又该如何解决此类问题呢?请感兴趣的同学课后完成下面这个练习:

在完成第二问时,尝试着将两个条件分别作为题目的已知条件,完成该题,你一定会有新的收获。