2023-2024年高考一轮复习精品学案-考点05:三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

文档属性

| 名称 | 2023-2024年高考一轮复习精品学案-考点05:三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 298.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 22:59:37 | ||

图片预览

文档简介

考点05:三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

【课标导航】

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络;

认识三国两晋南北朝制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领城的新成就。

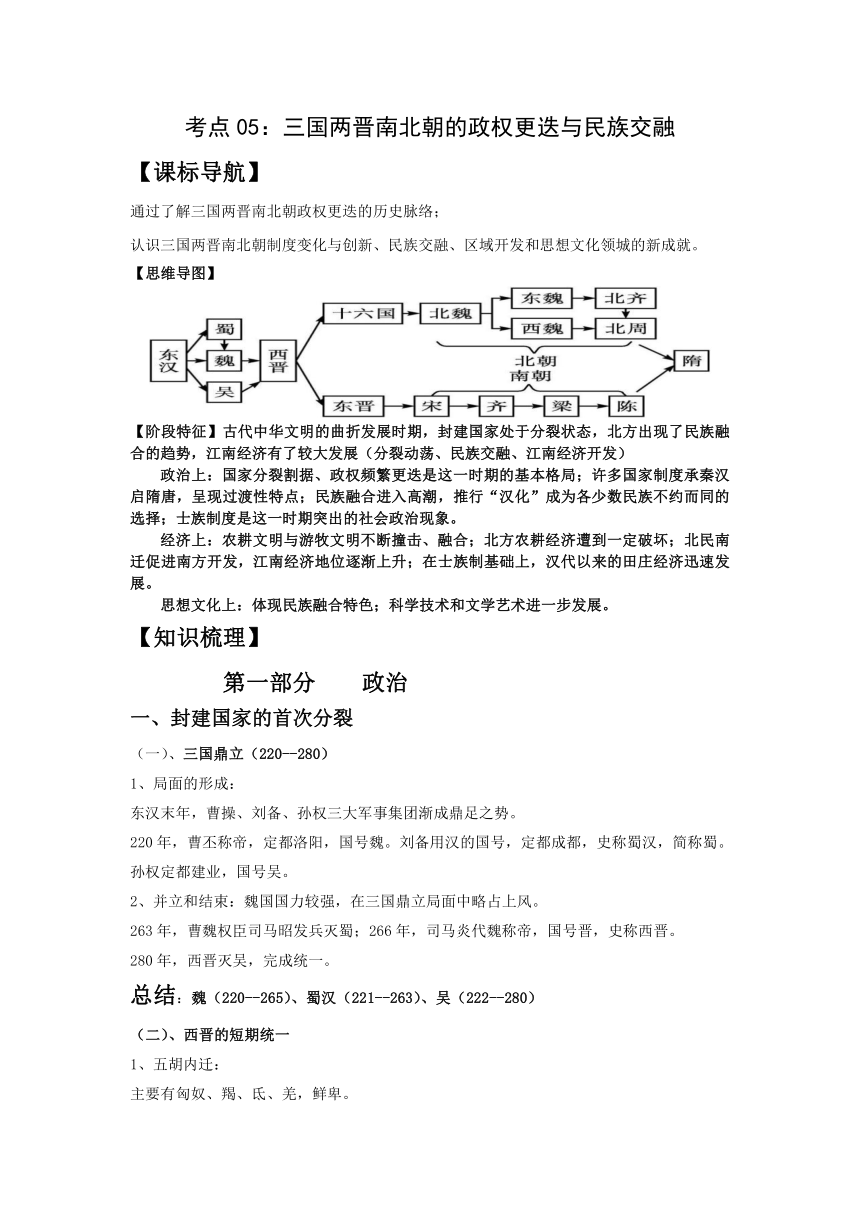

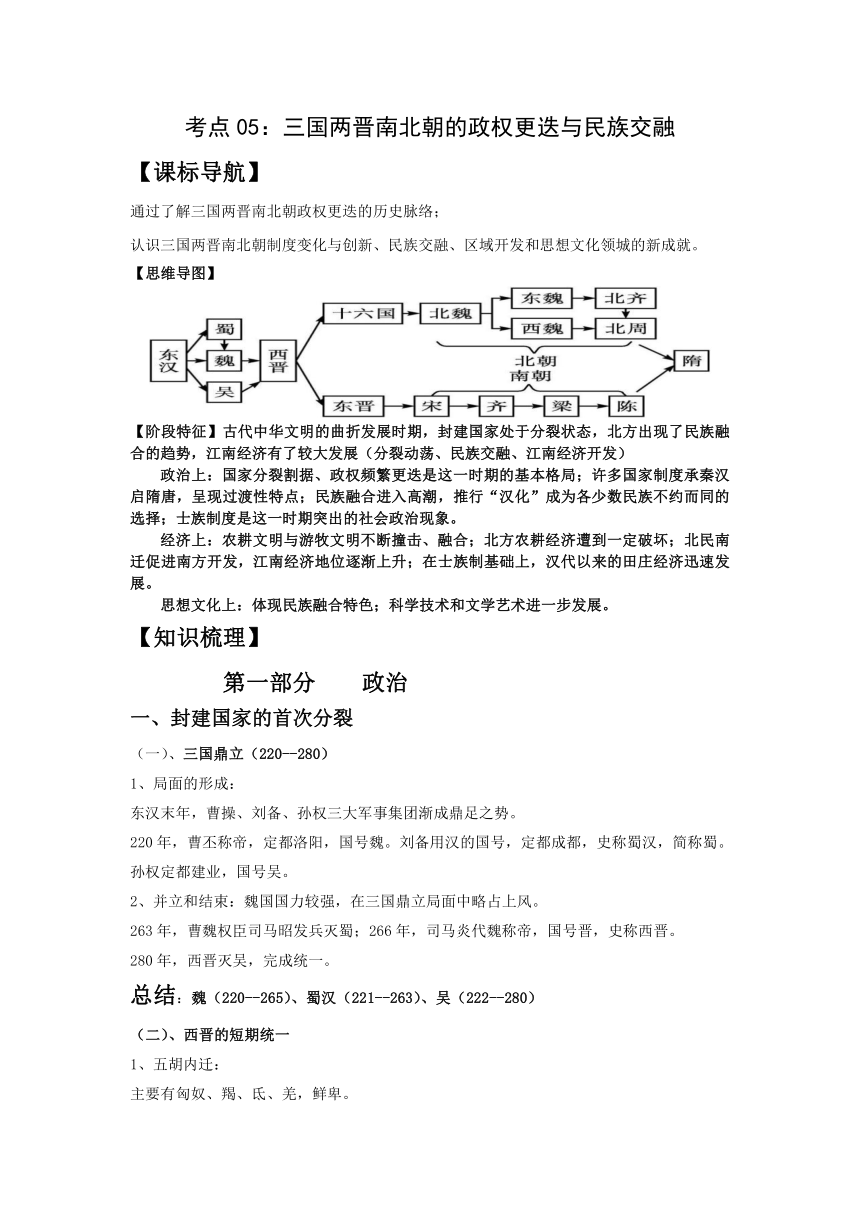

【思维导图】

【阶段特征】古代中华文明的曲折发展时期,封建国家处于分裂状态,北方出现了民族融合的趋势,江南经济有了较大发展(分裂动荡、民族交融、江南经济开发)

政治上:国家分裂割据、政权频繁更迭是这一时期的基本格局;许多国家制度承秦汉启隋唐,呈现过渡性特点;民族融合进入高潮,推行“汉化”成为各少数民族不约而同的选择;士族制度是这一时期突出的社会政治现象。

经济上:农耕文明与游牧文明不断撞击、融合;北方农耕经济遭到一定破坏;北民南迁促进南方开发,江南经济地位逐渐上升;在士族制基础上,汉代以来的田庄经济迅速发展。

思想文化上:体现民族融合特色;科学技术和文学艺术进一步发展。

【知识梳理】

第一部分 政治

一、封建国家的首次分裂

(一)、三国鼎立(220--280)

1、局面的形成:

东汉末年,曹操、刘备、孙权三大军事集团渐成鼎足之势。

220年,曹丕称帝,定都洛阳,国号魏。刘备用汉的国号,定都成都,史称蜀汉,简称蜀。

孙权定都建业,国号吴。

2、并立和结束:魏国国力较强,在三国鼎立局面中略占上风。

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀;266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

280年,西晋灭吴,完成统一。

总结:魏(220--265)、蜀汉(221--263)、吴(222--280)

(二)、西晋的短期统一

1、五胡内迁:

主要有匈奴、羯、氐、羌,鲜卑。

2、八王之乱:

性质:宗室诸王对中央权力的争夺,演化为内战

影响:内迁少数民族卷入,316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭,历史进入比较长的分裂时期

(三)、东晋与十六国

1、东晋(317--420)

(1)建立:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

(2)士族政治:

A、形成原因:

a.历史根源:东汉以来的豪强地主势力的发展

b.政治原因:魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持

c.政治保障:九品中正制是士族制度的政治保障,成为世家大族培植势力、维护特权的工具

B、特点

政治上:按门第高低分享特权,世代担任重要官职

经济上:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济

社会生活上:不与庶族通婚,甚至坐不同席。文化上:崇尚清谈,占据高级职位

C、评价:门阀政治虽在一定时期内有利于统治的稳定,但这种制度具有很大消极影响。首先,门阀士族长期把持朝廷要职,缩小了选官的范围,降低了统治集团的素质;

2、十六国(317--386)

(1)形成:东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

(2)性质:大部分由少数民族建立;都采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。

(3)民族交融:原有民族布局被打乱,各族之间频繁接触,差异慢慢缩小,民族隔阂仍然广泛存在。

(4)淝水之战:383

(四)、南北朝

1、南朝(420--589)

(1)政权更替:

更替:420年,武将刘裕夺取皇位,国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝

都城:四个王朝均定都建康,加上先前在此定都的吴和东晋,又统称为六朝

(2)江南经济开发:

原因:北方人民大批流亡南下,带来了先进的生产工具和生产技术,充实了劳动力资源。

表现:

农业:土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

影响:许多山区的少数民族也逐步与汉族相交融。

2、北朝

(1)北魏的建立与北方的统一:

建立:4世纪末,鲜卑拓跋部。

统一:439年,北魏统一北方。

(2)孝文帝改革---5世纪后期。

(3)北魏的分裂:

6世纪前期,分裂为东魏和西魏。稍后,东魏和西魏又分别被北齐、北周取代。

(4)重归统一:

北周内政修明,逐渐占据优势,灭掉北齐。隋朝取代北周,589年统一全国,结束了数百年的分裂割据局面。

【深化拓展】

(一)、北魏孝文帝改革

1、背景:北魏统一北方;民族交往交流交融的趋势;民族矛盾、阶级矛盾激化

2、内容:

A.均田制和三长制【宗主督护制】

B.实行俸禄制,整顿吏治

C.迁都洛阳,鲜卑贵族将籍贯改为洛阳

D.行汉制(鲜卑贵族门阀化)(迅速腐败,成为北魏灭亡的重要原因)

E.移风易俗(改汉姓、说汉话,易汉服、与汉族通婚)

3、影响:

顺应了北方民族交往交流交融的趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了民族交融;促进了北魏的经济发展和社会繁荣;为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现奠定了基础;为中国统一多民族国家的发展做出了重要贡献。

4、北魏孝文帝改革成功的原因:

(1)顺应了当时历史发展的潮流(根本原因);

(2)民族交融趋势的推动;

(3)改革从实际出发,内容全面,措施得当,符合人民的愿望;

(4)冯太后的支持和孝文帝本人的改革决心。

(二)、北魏迁都--494

(1)平城:

政治上:保守势力强大,改革阻力大;

经济上:经济落后,粮食供应困难;

地理上:偏居塞上,交通不便;

军事上:受到柔然的骚扰和威胁;

(2)洛阳:

中原政治、经济、文化中心;

交通便利、农业发达、条件优越;

迁都洛阳目的:为了加强对中原地区的直接控制,充分地接受先进的汉文化

题目理解:少数民族对中华民族的多元认同

二、官员的选拔和考核

(一)选官:魏晋南北朝时期——九品中正制(纲要-38、1-p30)

1、背景:

①汉末政治与社会秩序大乱②豪强大族控制了地方选人权③国家用人权力受到极大侵蚀。

2、内容:220年,魏王曹丕推行九品中正制;在各州、郡设置大中正、中正,由本籍在中央任高官的人担任,根据家世、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等。获得资品的土人,由吏部授官。西晋时主要看家世。

3、影响:

①将选官权收归中央,加强了中央集权;

②后来随着门阀士族势力的发展,逐渐形成“上品无寒门,下品无势族”的用人局面。成为维护士族特权的工具。

(二)管理: 1-31

1、考核

(1)秦汉:上计制(年末,各县、侯国将一年来的户口垦田、钱谷入出、盗贼多少等情况汇集到郡国,再由郡国汇总,制成计簿,上报中央。上计考核的结果是官员赏罚的依据。)

(2)魏晋南北朝:制定相应的考核法规,大都流于形式

2、监察:秦汉:中央---以御史大夫为首的中央监察体系

地方:秦---监御史 ;汉----刺史、司隶校尉

三、魏晋时期的律令儒家化---选择性必修一p46

1、原因

①汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。

②魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令,进一步推动了律令的儒家化。

2、原则:法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一。

3、目的:维护儒家提倡的三纲五常。

四、户籍:(1--99)

1、西晋---黄籍(用黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册)

2、东晋:黄籍(南方土著居民) ;

白籍(北方南渡侨居人口,不征发赋役。后来白籍人口土著化,承担赋役)

中央和地方机构(纲要--39)

中央:尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,共同辅助决策,行使权力。

地方:州、郡、县三级制

第二部分 经济方面

一、江南开发(尤其是东晋南朝时期)

1、原因:

①南方社会相对稳定;②北民大量南迁,带去先进的生产工具和技术,充实了劳动力;

③南方自然条件优越;④统治者重视经济发展;④广大劳动人民的辛勤劳作等。

2、表现:①土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;

②纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

3、影响:①民族交融进一步加强; ②南北经济差距缩小,为经济中心南移奠基。

二、三国两晋南北朝时期的生产工具与劳作-------- 2-P20

1、农业工具(灌溉工具):翻车。东汉末期出现,三国时期马钧进行革新,其后翻车在民间广泛使用。

2、手工业工具(陶瓷业):匣钵----南朝时期2-p21 南北朝:灌钢法

3、庄园:工作魏晋南北朝时期的坞堡带有庄园经济色彩。(自给自足、集体劳作)---2-p22

三、赋税制度:租调制(纲要--40)

1、魏晋时期,开始实行租调制,按户征收的粮食和布帛

2、北魏孝文帝改革,颁布均田令,规定一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调,成年男子负担一定徭役。(租调制)

第三部分 思想文化方面

一、思想(纲要--42;3--8)

(一)儒道佛三教并行,呈现出交汇融通的景象

1、道教:在民间广为传播,受到儒学影响,主张“贵儒”“尊道”

2、佛教:两汉之际,佛教传入中国;魏晋时期,佛教盛行,吸收儒道思想,逐渐本土化

①积极影响:佛教文化的传入,对中国人宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻的影响。丰富了中华文化。

②消极影响:佛教宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。

3、儒学:主流统治思想,受到挑战。

4、魏晋玄学盛行:

二、科技方面(纲要--45)

1、数学:南朝祖冲之精确第算出圆周率在小数点第七位

2、农学:北朝贾思勰著《齐民要术》,是中国现存最早的一部农书。

3、地理学:西晋裴秀绘制《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法

4、医学:东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用。(疫病的防治:-----2--81)

三、文学艺术:成就突出(纲要---43)

1、文学:(1)建安文学:曹操父子为代表;(2)东晋陶渊明田园诗;(3)南朝骈文(4)南北朝民歌:北方的《木兰词》,南方的田园诗

2、艺术:

(1)书法:①书法在东汉末年成为一种艺术;②魏晋南北朝时,隶属、草书、行书、楷书均已完备

③东晋王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”

(2)绘画:东晋开始出现专职的知名画家。顾恺之提出“以形写神”,代表作《女史箴图》《洛神赋图》

(3)石窟艺术:山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟

四、中外文化交流(纲要--45)

东汉到北朝,中亚、天竺高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

一些中国名僧西行取经。东晋法显从长安出发,经西域到天竺,收集大批梵文经典。

【课标导航】

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络;

认识三国两晋南北朝制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领城的新成就。

【思维导图】

【阶段特征】古代中华文明的曲折发展时期,封建国家处于分裂状态,北方出现了民族融合的趋势,江南经济有了较大发展(分裂动荡、民族交融、江南经济开发)

政治上:国家分裂割据、政权频繁更迭是这一时期的基本格局;许多国家制度承秦汉启隋唐,呈现过渡性特点;民族融合进入高潮,推行“汉化”成为各少数民族不约而同的选择;士族制度是这一时期突出的社会政治现象。

经济上:农耕文明与游牧文明不断撞击、融合;北方农耕经济遭到一定破坏;北民南迁促进南方开发,江南经济地位逐渐上升;在士族制基础上,汉代以来的田庄经济迅速发展。

思想文化上:体现民族融合特色;科学技术和文学艺术进一步发展。

【知识梳理】

第一部分 政治

一、封建国家的首次分裂

(一)、三国鼎立(220--280)

1、局面的形成:

东汉末年,曹操、刘备、孙权三大军事集团渐成鼎足之势。

220年,曹丕称帝,定都洛阳,国号魏。刘备用汉的国号,定都成都,史称蜀汉,简称蜀。

孙权定都建业,国号吴。

2、并立和结束:魏国国力较强,在三国鼎立局面中略占上风。

263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀;266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

280年,西晋灭吴,完成统一。

总结:魏(220--265)、蜀汉(221--263)、吴(222--280)

(二)、西晋的短期统一

1、五胡内迁:

主要有匈奴、羯、氐、羌,鲜卑。

2、八王之乱:

性质:宗室诸王对中央权力的争夺,演化为内战

影响:内迁少数民族卷入,316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭,历史进入比较长的分裂时期

(三)、东晋与十六国

1、东晋(317--420)

(1)建立:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

(2)士族政治:

A、形成原因:

a.历史根源:东汉以来的豪强地主势力的发展

b.政治原因:魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持

c.政治保障:九品中正制是士族制度的政治保障,成为世家大族培植势力、维护特权的工具

B、特点

政治上:按门第高低分享特权,世代担任重要官职

经济上:士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济

社会生活上:不与庶族通婚,甚至坐不同席。文化上:崇尚清谈,占据高级职位

C、评价:门阀政治虽在一定时期内有利于统治的稳定,但这种制度具有很大消极影响。首先,门阀士族长期把持朝廷要职,缩小了选官的范围,降低了统治集团的素质;

2、十六国(317--386)

(1)形成:东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

(2)性质:大部分由少数民族建立;都采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。

(3)民族交融:原有民族布局被打乱,各族之间频繁接触,差异慢慢缩小,民族隔阂仍然广泛存在。

(4)淝水之战:383

(四)、南北朝

1、南朝(420--589)

(1)政权更替:

更替:420年,武将刘裕夺取皇位,国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,合称南朝

都城:四个王朝均定都建康,加上先前在此定都的吴和东晋,又统称为六朝

(2)江南经济开发:

原因:北方人民大批流亡南下,带来了先进的生产工具和生产技术,充实了劳动力资源。

表现:

农业:土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高

手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

影响:许多山区的少数民族也逐步与汉族相交融。

2、北朝

(1)北魏的建立与北方的统一:

建立:4世纪末,鲜卑拓跋部。

统一:439年,北魏统一北方。

(2)孝文帝改革---5世纪后期。

(3)北魏的分裂:

6世纪前期,分裂为东魏和西魏。稍后,东魏和西魏又分别被北齐、北周取代。

(4)重归统一:

北周内政修明,逐渐占据优势,灭掉北齐。隋朝取代北周,589年统一全国,结束了数百年的分裂割据局面。

【深化拓展】

(一)、北魏孝文帝改革

1、背景:北魏统一北方;民族交往交流交融的趋势;民族矛盾、阶级矛盾激化

2、内容:

A.均田制和三长制【宗主督护制】

B.实行俸禄制,整顿吏治

C.迁都洛阳,鲜卑贵族将籍贯改为洛阳

D.行汉制(鲜卑贵族门阀化)(迅速腐败,成为北魏灭亡的重要原因)

E.移风易俗(改汉姓、说汉话,易汉服、与汉族通婚)

3、影响:

顺应了北方民族交往交流交融的趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了民族交融;促进了北魏的经济发展和社会繁荣;为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现奠定了基础;为中国统一多民族国家的发展做出了重要贡献。

4、北魏孝文帝改革成功的原因:

(1)顺应了当时历史发展的潮流(根本原因);

(2)民族交融趋势的推动;

(3)改革从实际出发,内容全面,措施得当,符合人民的愿望;

(4)冯太后的支持和孝文帝本人的改革决心。

(二)、北魏迁都--494

(1)平城:

政治上:保守势力强大,改革阻力大;

经济上:经济落后,粮食供应困难;

地理上:偏居塞上,交通不便;

军事上:受到柔然的骚扰和威胁;

(2)洛阳:

中原政治、经济、文化中心;

交通便利、农业发达、条件优越;

迁都洛阳目的:为了加强对中原地区的直接控制,充分地接受先进的汉文化

题目理解:少数民族对中华民族的多元认同

二、官员的选拔和考核

(一)选官:魏晋南北朝时期——九品中正制(纲要-38、1-p30)

1、背景:

①汉末政治与社会秩序大乱②豪强大族控制了地方选人权③国家用人权力受到极大侵蚀。

2、内容:220年,魏王曹丕推行九品中正制;在各州、郡设置大中正、中正,由本籍在中央任高官的人担任,根据家世、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等。获得资品的土人,由吏部授官。西晋时主要看家世。

3、影响:

①将选官权收归中央,加强了中央集权;

②后来随着门阀士族势力的发展,逐渐形成“上品无寒门,下品无势族”的用人局面。成为维护士族特权的工具。

(二)管理: 1-31

1、考核

(1)秦汉:上计制(年末,各县、侯国将一年来的户口垦田、钱谷入出、盗贼多少等情况汇集到郡国,再由郡国汇总,制成计簿,上报中央。上计考核的结果是官员赏罚的依据。)

(2)魏晋南北朝:制定相应的考核法规,大都流于形式

2、监察:秦汉:中央---以御史大夫为首的中央监察体系

地方:秦---监御史 ;汉----刺史、司隶校尉

三、魏晋时期的律令儒家化---选择性必修一p46

1、原因

①汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。

②魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令,进一步推动了律令的儒家化。

2、原则:法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一。

3、目的:维护儒家提倡的三纲五常。

四、户籍:(1--99)

1、西晋---黄籍(用黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册)

2、东晋:黄籍(南方土著居民) ;

白籍(北方南渡侨居人口,不征发赋役。后来白籍人口土著化,承担赋役)

中央和地方机构(纲要--39)

中央:尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,共同辅助决策,行使权力。

地方:州、郡、县三级制

第二部分 经济方面

一、江南开发(尤其是东晋南朝时期)

1、原因:

①南方社会相对稳定;②北民大量南迁,带去先进的生产工具和技术,充实了劳动力;

③南方自然条件优越;④统治者重视经济发展;④广大劳动人民的辛勤劳作等。

2、表现:①土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;

②纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

3、影响:①民族交融进一步加强; ②南北经济差距缩小,为经济中心南移奠基。

二、三国两晋南北朝时期的生产工具与劳作-------- 2-P20

1、农业工具(灌溉工具):翻车。东汉末期出现,三国时期马钧进行革新,其后翻车在民间广泛使用。

2、手工业工具(陶瓷业):匣钵----南朝时期2-p21 南北朝:灌钢法

3、庄园:工作魏晋南北朝时期的坞堡带有庄园经济色彩。(自给自足、集体劳作)---2-p22

三、赋税制度:租调制(纲要--40)

1、魏晋时期,开始实行租调制,按户征收的粮食和布帛

2、北魏孝文帝改革,颁布均田令,规定一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调,成年男子负担一定徭役。(租调制)

第三部分 思想文化方面

一、思想(纲要--42;3--8)

(一)儒道佛三教并行,呈现出交汇融通的景象

1、道教:在民间广为传播,受到儒学影响,主张“贵儒”“尊道”

2、佛教:两汉之际,佛教传入中国;魏晋时期,佛教盛行,吸收儒道思想,逐渐本土化

①积极影响:佛教文化的传入,对中国人宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻的影响。丰富了中华文化。

②消极影响:佛教宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响。

3、儒学:主流统治思想,受到挑战。

4、魏晋玄学盛行:

二、科技方面(纲要--45)

1、数学:南朝祖冲之精确第算出圆周率在小数点第七位

2、农学:北朝贾思勰著《齐民要术》,是中国现存最早的一部农书。

3、地理学:西晋裴秀绘制《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法

4、医学:东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用。(疫病的防治:-----2--81)

三、文学艺术:成就突出(纲要---43)

1、文学:(1)建安文学:曹操父子为代表;(2)东晋陶渊明田园诗;(3)南朝骈文(4)南北朝民歌:北方的《木兰词》,南方的田园诗

2、艺术:

(1)书法:①书法在东汉末年成为一种艺术;②魏晋南北朝时,隶属、草书、行书、楷书均已完备

③东晋王羲之博采众长,诸体兼精,世称“书圣”

(2)绘画:东晋开始出现专职的知名画家。顾恺之提出“以形写神”,代表作《女史箴图》《洛神赋图》

(3)石窟艺术:山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟

四、中外文化交流(纲要--45)

东汉到北朝,中亚、天竺高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

一些中国名僧西行取经。东晋法显从长安出发,经西域到天竺,收集大批梵文经典。

同课章节目录