【同步备课参考 课堂新坐标】2013-2014学年高中地理(中图版)必修三 课件 单元归纳提升 第一章 区域地理环境和人类活动(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 【同步备课参考 课堂新坐标】2013-2014学年高中地理(中图版)必修三 课件 单元归纳提升 第一章 区域地理环境和人类活动(共39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2014-08-01 07:18:59 | ||

图片预览

文档简介

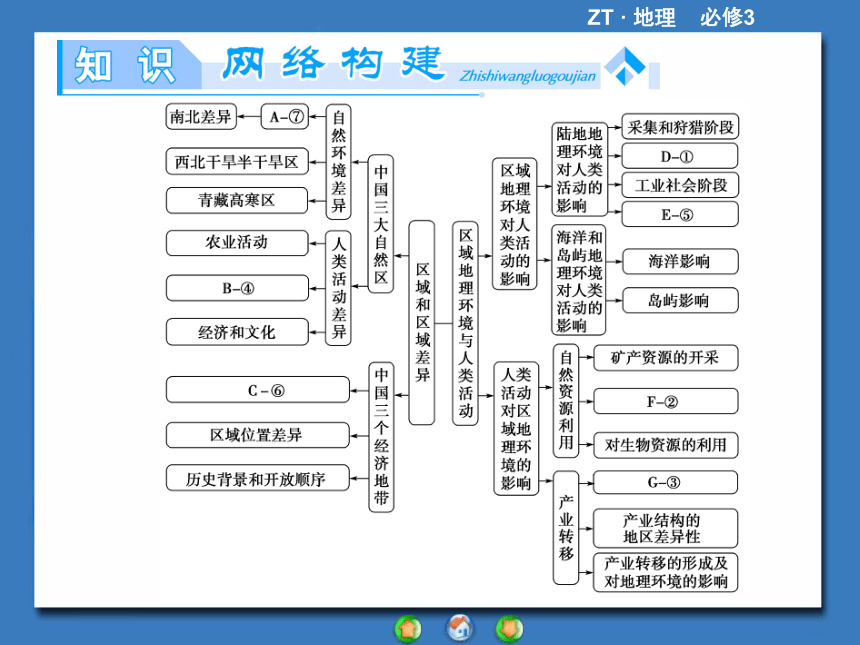

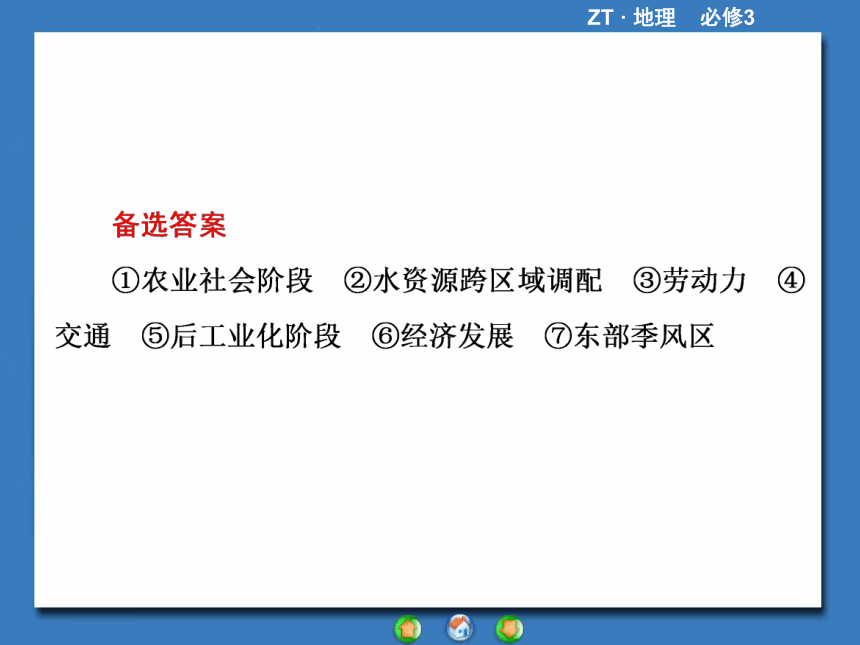

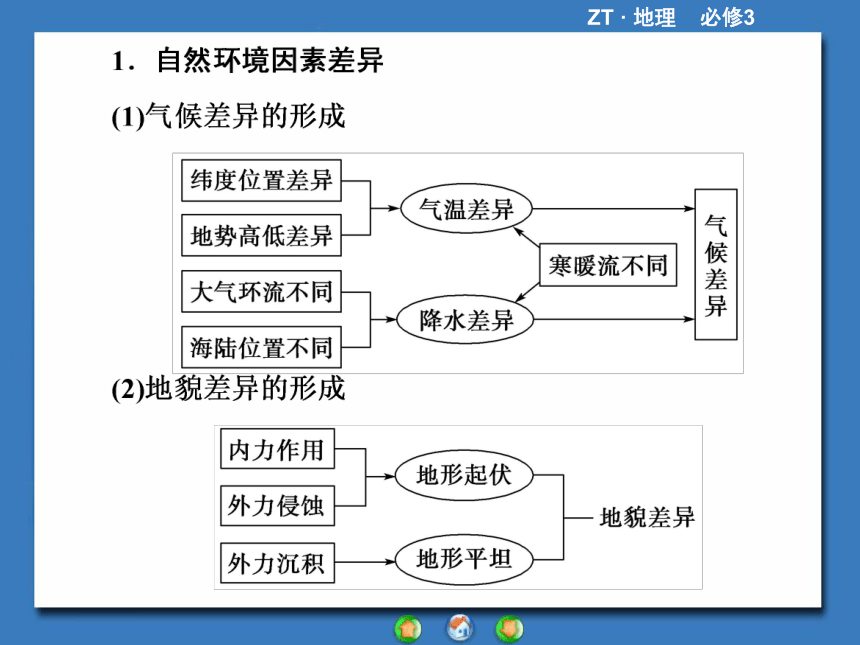

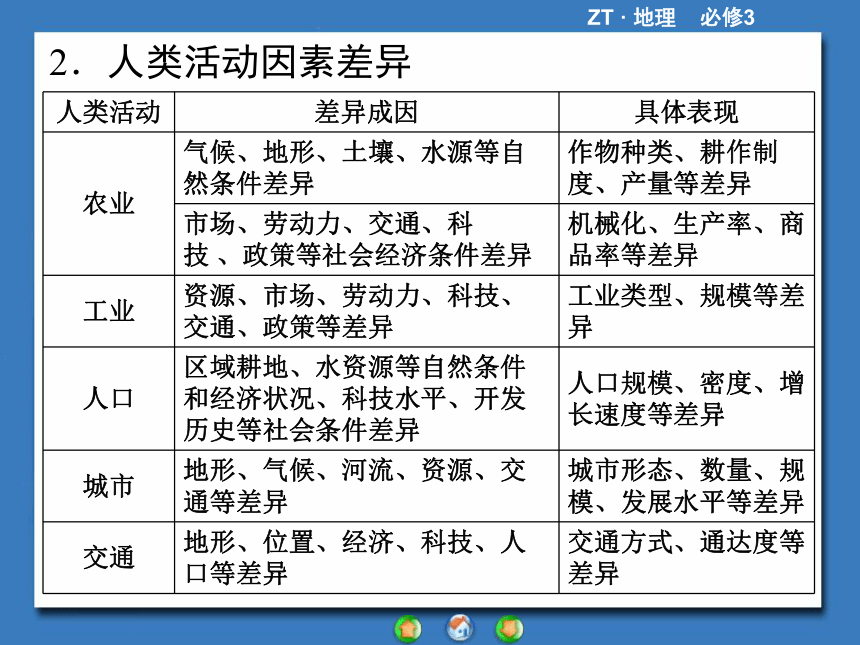

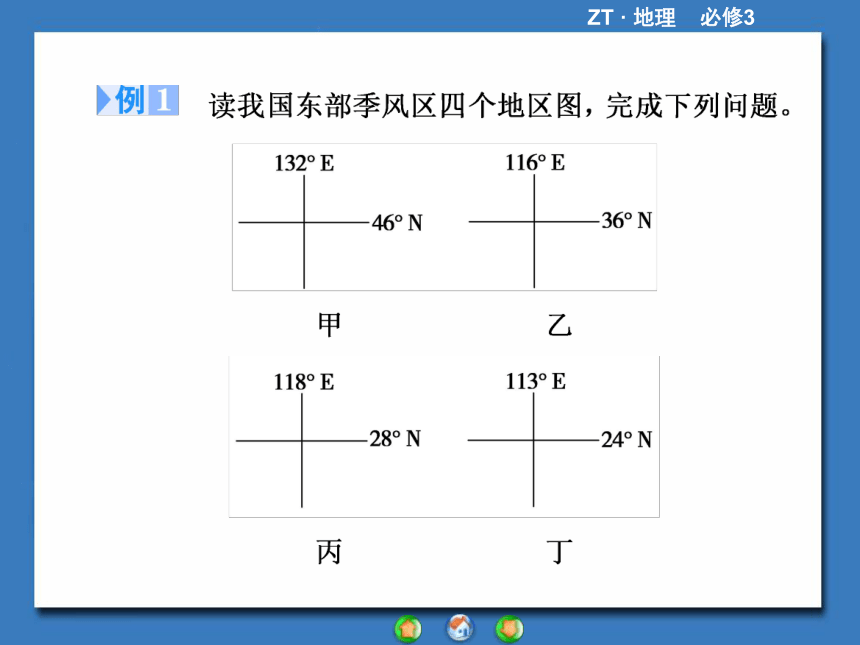

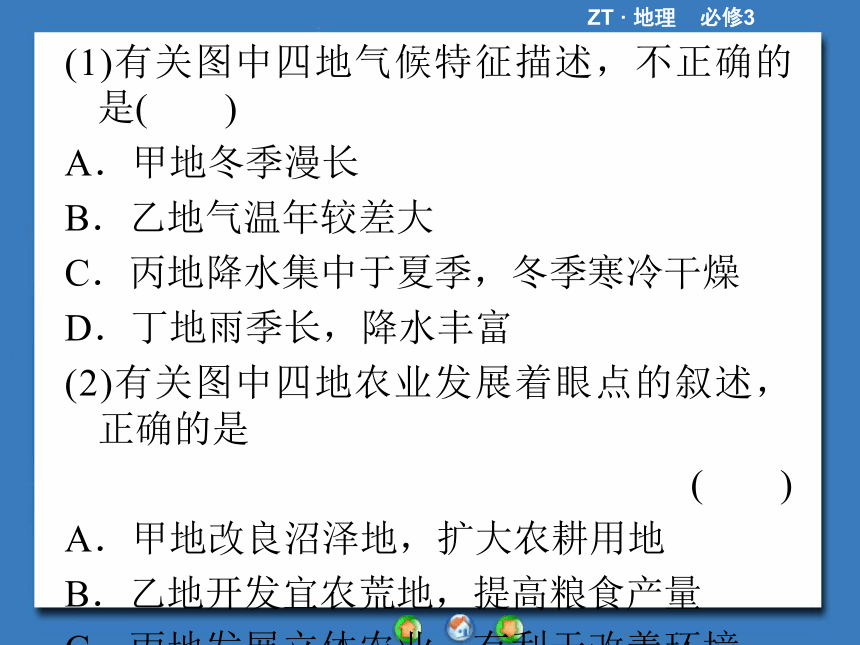

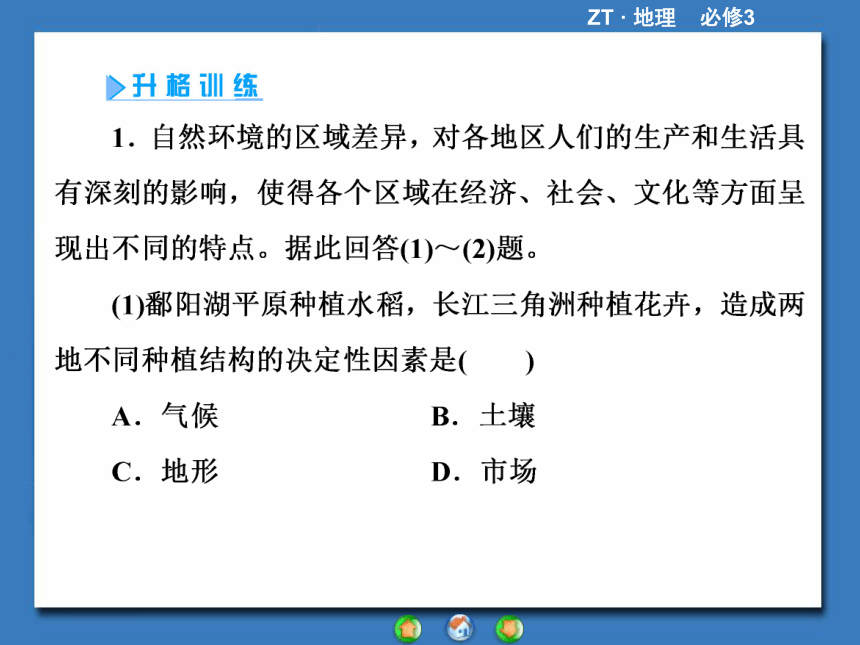

课件39张PPT。区域差异的影响因素分析 对不同区域进行对比,找出区域间的差异,是分析各区域发展方向、采取因地制宜开发治理措施的前提。区域差异的分析则应从区域组成要素特征的差别出发,同时注重要素间的联系。对区域差异的影响因素具体分析如下:2.人类活动因素差异(1)有关图中四地气候特征描述,不正确的是( )

A.甲地冬季漫长

B.乙地气温年较差大

C.丙地降水集中于夏季,冬季寒冷干燥

D.丁地雨季长,降水丰富

(2)有关图中四地农业发展着眼点的叙述,正确的是

( )

A.甲地改良沼泽地,扩大农耕用地

B.乙地开发宜农荒地,提高粮食产量

C.丙地发展立体农业,有利于改善环境

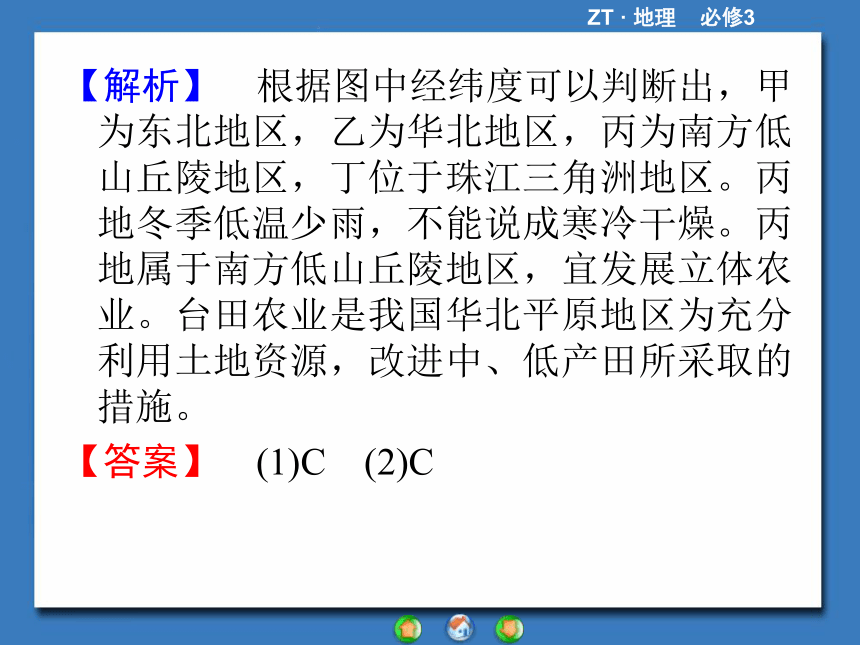

D.丁地因洼制宜发展鱼塘—台田农业【解析】 根据图中经纬度可以判断出,甲为东北地区,乙为华北地区,丙为南方低山丘陵地区,丁位于珠江三角洲地区。丙地冬季低温少雨,不能说成寒冷干燥。丙地属于南方低山丘陵地区,宜发展立体农业。台田农业是我国华北平原地区为充分利用土地资源,改进中、低产田所采取的措施。

【答案】 (1)C (2)C(2)我国东部多耕作业,西部多牧业,主要原因是

( )

A.生产活动方式不同

B.开发历史长短不同

C.光、热、水、土等条件不同

D.地质作用影响不同【解析】 第(1)题,两者都位于长江流域,气候、地形、土壤因素相同,但长江三角洲地区位于沿海,是我国农业出口商品基地。第(2)题,农业生产在很大程度上受气候条件的制约。我国降水量从东南沿海向西北内陆递减,东部地区森林发育形成肥沃的土壤,西部地区主要以草原植被为主,所以东部多耕作业,西部多牧业。

【答案】 (1)D (2)C资源跨区域调配的有关问题分析 1.资源跨区域调配的原因

(1)资源的地区分布差异。

(2)资源的地区供求关系差异。

2.调入地资源紧张的原因

(1)本地资源少。

(2)消耗量大(工农业发达,人口密集)。

(3)利用不合理(浪费、污染)。【答案】 (1)太阳辐射

(2)新疆维吾尔 上海

(3)我国中西部地区能源资源丰富,生产大于消费;东部地区能源需求量大,消费大于生产。

(4)有利于西部地区能源开发及相关工业的发展;促进西部开发与地区经济发展;增加就业机会;改变能源结构,保护生态环境等。

(5)有利于东部地区能源压力的减轻,能源消费结构的调整;有利于环境的改善,相关产业的拉动,经济优势的进一步发挥等。(1)国家实施南水北调工程的主要原因是( )

①华北地区供水极其紧张 ②因黄河水含沙量太大,不能用于工业生产和人民生活 ③经济和科技的发展为工程的实施提供了有力的支持 ④长江流域水资源丰富有余 ⑤主要为了减小长江的洪涝灾害 ⑥因我国工农业重心将向北方转移

A.①②⑤ B.②③⑥

C.①③④ D.①⑤⑥【解析】 国家实施南水北调工程,一是由于华北地区供水紧张,再就是科技发展为工程的实施提供了保障,同时我国南方水资源富余为南水北调的实施提供了水源地。东线方案由于利用京杭运河,因此工程量小,投资少,同时受水区缺水较为严重。由于东线途经我国东部平原地区,调水可能导致地下水位上升,引起土壤盐碱化。

【答案】 (1)C (2)D (3)B产业转移的分析方法 (2)区域产业转移的一般规律:先转移劳动密集型产业和轻工业,进而转移资金密集型产业和重工业,最后是技术密集型产业,一般方向是由发达国家(地区)转移到发展中国家(地区)。

2.主要考虑因素

首先是分析工业部门的特点和地区分布,其次是把握影响工业部门选择区位的因素。发达国家到发展中国家投资建厂,首先是利用发展中国家廉价劳动力资源,其次是占领当地市场,再次是利用其地价便宜的优势。发展中国家到发达国家投资建厂,则主要考虑发达国家的技术优势、信息优势以及避开关税壁垒等因素。3.实例分析

(1)随着工业的发展,工业区位存在时间和空间两方面的发展变化。例如钢铁工业一开始是接近煤炭产区的,即接近能源产地。随着技术的发展,能耗的下降,其主导因素由原来的能源为主变为原料为主,工业区位倾向于铁矿石产地。二战后,由于交通运输业的发展和市场对工业区位影响力加强,工业区位又倾向于交通便利、市场广阔的沿海地区,如日本的钢铁工业、我国的宝山钢铁总厂。总体上讲,钢铁工业的主导区位因素形成能源→原料→交通、市场的变化,导致钢铁工业的区位不断发生空间上的转移。(2)又如劳动力导向型工业,需要投入大量的劳动力,因此工人的工资高低对这类企业的区位影响也较大,致使工业区位也随之发生变化。其过程如下图所示:其转移有一个共同规律,都是转向劳动力工资较少、数量较多的地区。当该地区经济发展到一定水平,工资水平提高,生产成本变高,利润减少时再次进行转移。而原来劳动力导向型企业所在地区则由于经济水平的提高,侧重发展知识导向型企业或用高新技术进行改造。工业区位转移到达地的产品多向工业区位转移出发地销售。(1)分析图示服装加工基地转移和人口迁移的原因。

(2)据此说明产业转移对安徽省未来人口迁移和城市化的影响。

【解析】 第(1)题,2008年以来,服装加工基地的转移,是安徽吸引产业转入,也是原四省份产业升级的表现;1978年以来部分人口迁移方向是自安徽向江苏、浙江、福建、广东迁出,原因是这四个省份率先进行改革开放,有更多的就业机会、更高的经济收入和更好的社会环境。第(2)题,现代产业是引起人口分布及变化的主要原因。安徽更多的外出人口技能不高,在服装产业转入安徽的趋势下,原有1 000万左右的人口可以就地就业,外出人员大量减少;随着服装等劳动力密集型产业的发展,更多人口集聚城镇,促进安徽城市化的发展。【答案】 (1)安徽省与广东等省相比,原材料、劳动力、水、土地、能源等供给充足,生产成本低(也可从广东等省生产成本高等角度分析);广东等省产业结构升级、生态环境压力增大;安徽临近沿海发达地区,对外交通日益便捷,市场广阔,政策扶持力度大。与安徽相比,广东等省经济发展水平高,就业机会多,收入水平高,教育、医疗等社会保障服务体系完善。(也可以从安徽省劳动力富余等角度分析)

(2)安徽的工业化进程加快,就业机会增加,收入水平提高。向发达地区迁移的人口减少,其他地区人口迁入增加。省内农村人口向城镇迁移加快,城镇规模扩大,城市化水平不断提高。(1)图中箭头所示的生产要素及其流动方向,符合区际关系的是(双选)( )

A.①为资金 B.②为技术

C.③为劳动力 D.④为原料(2)关于两区域间产业转移的叙述,正确的是(双选)( )

A.欠发达地区应全面承接发达地区的产业转移,以促进区域发展

B.发达地区应将高新技术产业转移到欠发达地区,以降低生产成本

C.发达地区向欠发达地区逐步转移第二产业,有利于两区域的产业结构优化

D.发达地区向欠发达地区转移劳动密集型产业,有利于促进欠发达地区城市化【解析】 第(1)题,发达地区一般具有人才、资金、管理经验等优势,因此由发达地区流向欠发达地区的一般是资金和技术;而欠发达地区原料丰富,劳动力廉价,故由欠发达地区流向发达地区的常是原料和劳动力。第(2)题,欠发达地区应充分利用其劳动力、土地、矿产资源丰富等优势,积极承接发达地区的劳动密集型、资源密集型等第二产业的转移,以促进当地的工业化和城市化;这也可使发达地区集中生产要素进行产业结构升级,因此对两个地区的产业结构优化都有好处。

【答案】 (1)AC (2)CD

A.甲地冬季漫长

B.乙地气温年较差大

C.丙地降水集中于夏季,冬季寒冷干燥

D.丁地雨季长,降水丰富

(2)有关图中四地农业发展着眼点的叙述,正确的是

( )

A.甲地改良沼泽地,扩大农耕用地

B.乙地开发宜农荒地,提高粮食产量

C.丙地发展立体农业,有利于改善环境

D.丁地因洼制宜发展鱼塘—台田农业【解析】 根据图中经纬度可以判断出,甲为东北地区,乙为华北地区,丙为南方低山丘陵地区,丁位于珠江三角洲地区。丙地冬季低温少雨,不能说成寒冷干燥。丙地属于南方低山丘陵地区,宜发展立体农业。台田农业是我国华北平原地区为充分利用土地资源,改进中、低产田所采取的措施。

【答案】 (1)C (2)C(2)我国东部多耕作业,西部多牧业,主要原因是

( )

A.生产活动方式不同

B.开发历史长短不同

C.光、热、水、土等条件不同

D.地质作用影响不同【解析】 第(1)题,两者都位于长江流域,气候、地形、土壤因素相同,但长江三角洲地区位于沿海,是我国农业出口商品基地。第(2)题,农业生产在很大程度上受气候条件的制约。我国降水量从东南沿海向西北内陆递减,东部地区森林发育形成肥沃的土壤,西部地区主要以草原植被为主,所以东部多耕作业,西部多牧业。

【答案】 (1)D (2)C资源跨区域调配的有关问题分析 1.资源跨区域调配的原因

(1)资源的地区分布差异。

(2)资源的地区供求关系差异。

2.调入地资源紧张的原因

(1)本地资源少。

(2)消耗量大(工农业发达,人口密集)。

(3)利用不合理(浪费、污染)。【答案】 (1)太阳辐射

(2)新疆维吾尔 上海

(3)我国中西部地区能源资源丰富,生产大于消费;东部地区能源需求量大,消费大于生产。

(4)有利于西部地区能源开发及相关工业的发展;促进西部开发与地区经济发展;增加就业机会;改变能源结构,保护生态环境等。

(5)有利于东部地区能源压力的减轻,能源消费结构的调整;有利于环境的改善,相关产业的拉动,经济优势的进一步发挥等。(1)国家实施南水北调工程的主要原因是( )

①华北地区供水极其紧张 ②因黄河水含沙量太大,不能用于工业生产和人民生活 ③经济和科技的发展为工程的实施提供了有力的支持 ④长江流域水资源丰富有余 ⑤主要为了减小长江的洪涝灾害 ⑥因我国工农业重心将向北方转移

A.①②⑤ B.②③⑥

C.①③④ D.①⑤⑥【解析】 国家实施南水北调工程,一是由于华北地区供水紧张,再就是科技发展为工程的实施提供了保障,同时我国南方水资源富余为南水北调的实施提供了水源地。东线方案由于利用京杭运河,因此工程量小,投资少,同时受水区缺水较为严重。由于东线途经我国东部平原地区,调水可能导致地下水位上升,引起土壤盐碱化。

【答案】 (1)C (2)D (3)B产业转移的分析方法 (2)区域产业转移的一般规律:先转移劳动密集型产业和轻工业,进而转移资金密集型产业和重工业,最后是技术密集型产业,一般方向是由发达国家(地区)转移到发展中国家(地区)。

2.主要考虑因素

首先是分析工业部门的特点和地区分布,其次是把握影响工业部门选择区位的因素。发达国家到发展中国家投资建厂,首先是利用发展中国家廉价劳动力资源,其次是占领当地市场,再次是利用其地价便宜的优势。发展中国家到发达国家投资建厂,则主要考虑发达国家的技术优势、信息优势以及避开关税壁垒等因素。3.实例分析

(1)随着工业的发展,工业区位存在时间和空间两方面的发展变化。例如钢铁工业一开始是接近煤炭产区的,即接近能源产地。随着技术的发展,能耗的下降,其主导因素由原来的能源为主变为原料为主,工业区位倾向于铁矿石产地。二战后,由于交通运输业的发展和市场对工业区位影响力加强,工业区位又倾向于交通便利、市场广阔的沿海地区,如日本的钢铁工业、我国的宝山钢铁总厂。总体上讲,钢铁工业的主导区位因素形成能源→原料→交通、市场的变化,导致钢铁工业的区位不断发生空间上的转移。(2)又如劳动力导向型工业,需要投入大量的劳动力,因此工人的工资高低对这类企业的区位影响也较大,致使工业区位也随之发生变化。其过程如下图所示:其转移有一个共同规律,都是转向劳动力工资较少、数量较多的地区。当该地区经济发展到一定水平,工资水平提高,生产成本变高,利润减少时再次进行转移。而原来劳动力导向型企业所在地区则由于经济水平的提高,侧重发展知识导向型企业或用高新技术进行改造。工业区位转移到达地的产品多向工业区位转移出发地销售。(1)分析图示服装加工基地转移和人口迁移的原因。

(2)据此说明产业转移对安徽省未来人口迁移和城市化的影响。

【解析】 第(1)题,2008年以来,服装加工基地的转移,是安徽吸引产业转入,也是原四省份产业升级的表现;1978年以来部分人口迁移方向是自安徽向江苏、浙江、福建、广东迁出,原因是这四个省份率先进行改革开放,有更多的就业机会、更高的经济收入和更好的社会环境。第(2)题,现代产业是引起人口分布及变化的主要原因。安徽更多的外出人口技能不高,在服装产业转入安徽的趋势下,原有1 000万左右的人口可以就地就业,外出人员大量减少;随着服装等劳动力密集型产业的发展,更多人口集聚城镇,促进安徽城市化的发展。【答案】 (1)安徽省与广东等省相比,原材料、劳动力、水、土地、能源等供给充足,生产成本低(也可从广东等省生产成本高等角度分析);广东等省产业结构升级、生态环境压力增大;安徽临近沿海发达地区,对外交通日益便捷,市场广阔,政策扶持力度大。与安徽相比,广东等省经济发展水平高,就业机会多,收入水平高,教育、医疗等社会保障服务体系完善。(也可以从安徽省劳动力富余等角度分析)

(2)安徽的工业化进程加快,就业机会增加,收入水平提高。向发达地区迁移的人口减少,其他地区人口迁入增加。省内农村人口向城镇迁移加快,城镇规模扩大,城市化水平不断提高。(1)图中箭头所示的生产要素及其流动方向,符合区际关系的是(双选)( )

A.①为资金 B.②为技术

C.③为劳动力 D.④为原料(2)关于两区域间产业转移的叙述,正确的是(双选)( )

A.欠发达地区应全面承接发达地区的产业转移,以促进区域发展

B.发达地区应将高新技术产业转移到欠发达地区,以降低生产成本

C.发达地区向欠发达地区逐步转移第二产业,有利于两区域的产业结构优化

D.发达地区向欠发达地区转移劳动密集型产业,有利于促进欠发达地区城市化【解析】 第(1)题,发达地区一般具有人才、资金、管理经验等优势,因此由发达地区流向欠发达地区的一般是资金和技术;而欠发达地区原料丰富,劳动力廉价,故由欠发达地区流向发达地区的常是原料和劳动力。第(2)题,欠发达地区应充分利用其劳动力、土地、矿产资源丰富等优势,积极承接发达地区的劳动密集型、资源密集型等第二产业的转移,以促进当地的工业化和城市化;这也可使发达地区集中生产要素进行产业结构升级,因此对两个地区的产业结构优化都有好处。

【答案】 (1)AC (2)CD