【同步备课参考 课堂新坐标】2013-2014学年高中地理(中图版)必修三 综合检测 第一章 区域地理环境和人类活动

文档属性

| 名称 | 【同步备课参考 课堂新坐标】2013-2014学年高中地理(中图版)必修三 综合检测 第一章 区域地理环境和人类活动 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 240.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2014-08-01 07:22:48 | ||

图片预览

文档简介

综合检测(一)

第一章 区域地理环境和人类活动

(满分:100分 时间:45分钟)

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.下列属于区域的重要特征的是( )

A.内部的相对一致性 B.内部的地理差异性

C.范围的可变性 D.政区的一致性

【解析】 区域内部具有相对一致性,是区域的一个重要特征,也是划分区域的一个重要基础。

【答案】 A

2.三个经济地带存在的比较突出的差别是( )

A.自然资源和社会经济发展水平

B.自然资源和产业结构的配置

C.社会经济发展水平和经济发展速度

D.经济发展速度和产业结构的配置

【解析】 三个经济地带在许多方面都有差别,其中比较突出的是社会经济发展水平和经济发展速度的差别。 自然资源的丰歉程度和产业结构的配置,都是影响地带性差异的因素。事实上,自然资源的丰歉程度与经济发展并不一定成正比的关系。

【答案】 C

区域内部具有一定的共同性或相关性,而区域与区域之间则存在着差异性。我国地域辽阔,各地自然地理环境差异明显。在自然环境方面,我国形成了特点各异的三大自然区。据此完成3~4题。

3.下列关于三大自然区概况的叙述,正确的是( )

A.西北干旱半干旱区面积最大,人口最少

B.西北干旱半干旱区动物稀少,只有少数耐高寒的种类

C.青藏高寒区海拔最高,面积最大,人口最少

D.东部季风区是我国主要的农耕区

4.不同区域地理环境的差异对人类的生产生活方式的影响也存在差异。以下关于三大自然区人文差异的叙述,正确的是( )

A.东部季风区从南向北民居的屋顶坡度逐渐增大

B.西北干旱半干旱区受人类活动的影响是三大区域中最微弱的

C.青藏高寒区现在还处于以传统农业为主的发展阶段

D.西北干旱半干旱区的土地利用方式以种植业为主

【解析】 第3题,我国三大自然区中,东部季风区面积最大,人口最多;西北干旱半干旱区气候干旱,降水少,动植物稀少,多耐旱物种;青藏高寒区面积最小,人口最少,突出“高寒”的自然特征。第4题,我国东部季风区的民居具有“南尖北平”的特点;西北干旱半干旱区土地利用方式以畜牧业为主;青藏高寒区受人类活动的影响最微弱,目前还处于以传统农业为主的发展阶段。

【答案】 3.D 4.C

不同区域要素的组合不同,区域特征相差也很大,结合“中国政区图”,完成5~6题。

5.甲区域和乙区域相比,气候的差异是( )

A.甲区域作物生长期较长

B.甲区域降水较少

C.乙区域大陆性较强

D.甲区域高温多雨

6.丁省与丙省相比( )

A.劳动力资源丰富 B.陆地交通便捷

C.第一产业比重小 D.第三产业比重小

【解析】 第5题,甲区域为我国东北地区,属温带季风气候;乙区域为长江中下游地区。属于亚热带季风气候。甲、乙相比,纬度差异显著,甲区域降水较少,年均温较低。第6题。丁省为青海省,地处青藏高原,与丙省(山东省)相比,经济发展较落后,第三产业比重小。

【答案】 5.B 6.D

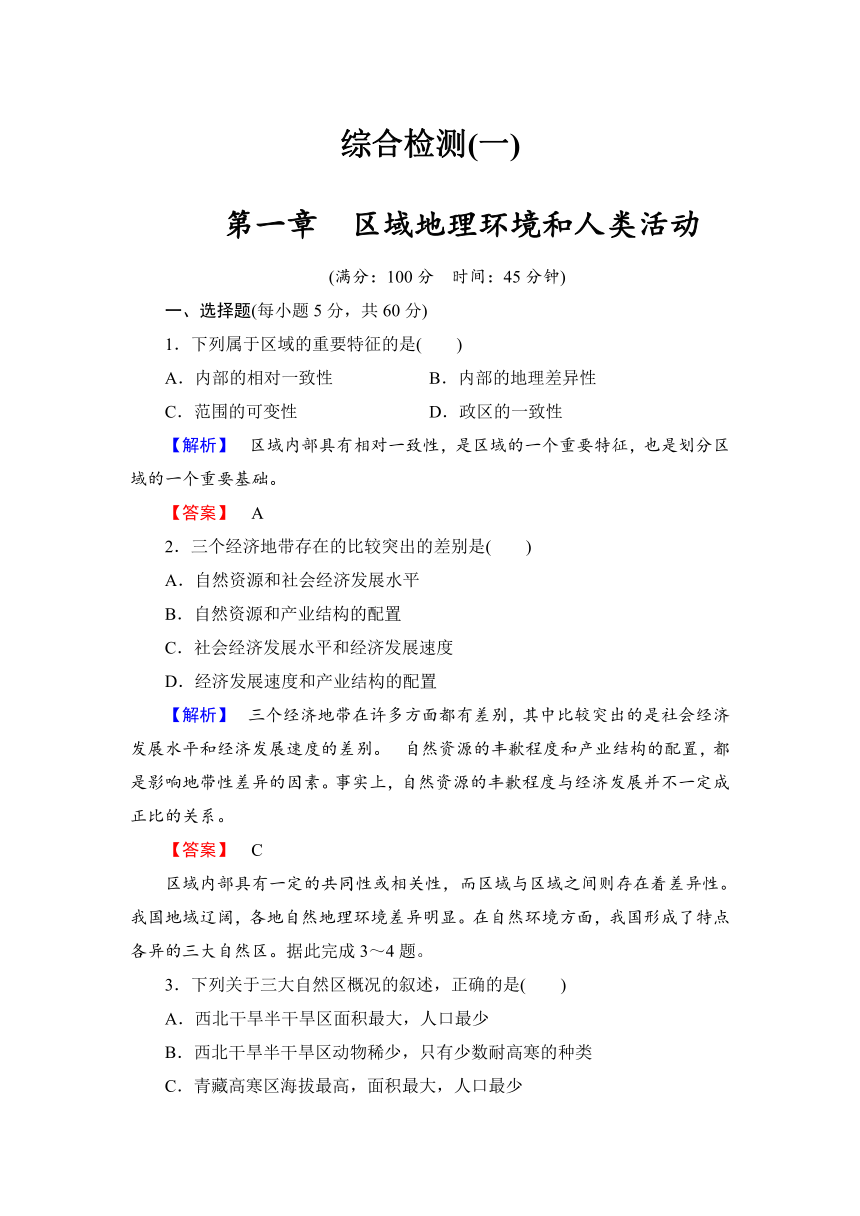

7.根据《联合国海洋法公约》,下图表示多数沿海国家由其海岸向外延伸拥有的( )

A.领海范围为a+b=200海里

B.专属经济区范围为a+b=200海里

C.领海范围为a=200海里

D.专属经济区范围为b=200海里

【解析】 本题关键在于正确理解专属经济区与领海的概念。《联合国海洋法公约》规定:沿海国家除拥有12海里领海外,其管辖海域面积可外延到200海里作为该国的专属经济区。其中,200海里中包含12海里的领海。

【答案】 B

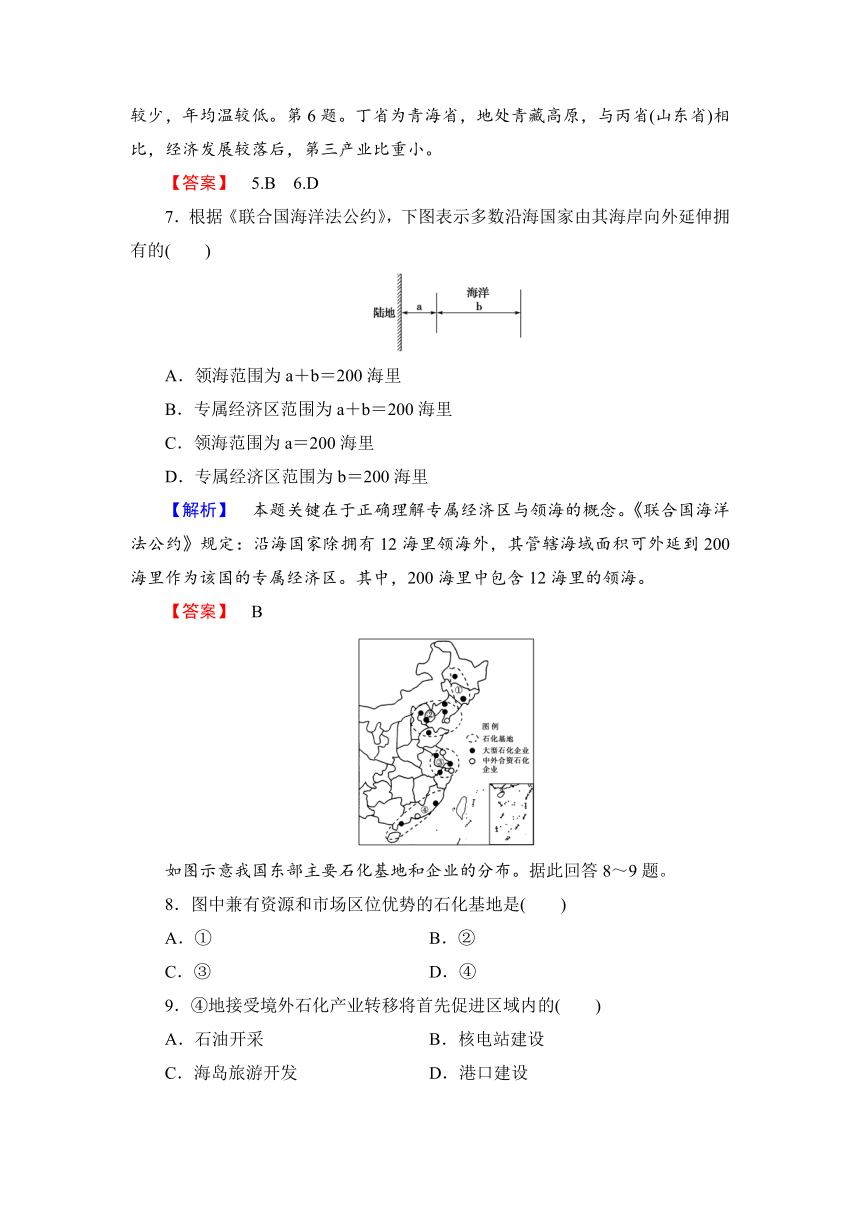

如图示意我国东部主要石化基地和企业的分布。据此回答8~9题。

8.图中兼有资源和市场区位优势的石化基地是( )

A.① B.②

C.③ D.④

9.④地接受境外石化产业转移将首先促进区域内的( )

A.石油开采 B.核电站建设

C.海岛旅游开发 D.港口建设

【解析】 第8题,在我国东部主要石化基地和企业中,②基地包括了辽宁辽河、华北大港、山东胜利油田基地,故具有资源优势,同时面对辽中南工业区和京津唐工业区而具有广阔的市场区位优势。①基地市场优势不如②明显,③、④基地缺少资源优势,故B项正确。第9题,④基地为福建湄州湾石化基地,该基地具有天然良港的优势,所以④基地接受境外石化产业转移将首先促进该区域内的港口建设,方便货物的运送。

【答案】 8.B 9.D

10.关于影响产业转移因素的叙述,不正确的是( )

A.转移对象国劳动力资源丰富,价格低

B.转移对象国的优惠政策

C.原生产地所产产品的国内市场趋于饱和

D.国家经济政策的调整与产业转移无关

【解析】 影响产业转移的因素有很多,如国家经济政策的调整,原生产地用地紧张、地价昂贵、环境污染等。

【答案】 D

如图示意我国及东部、中部、西部三大地带能源自给率的变化情况。据此回答11~12题。

11.图中四条曲线代表西部地带的是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ

C.Ⅲ D.Ⅳ

12.下列地区可以大量调出能源输往Ⅳ地带的是( )

①东北地区 ②西北地区 ③青藏地区 ④西南地区

A.①② B.①④

C.②③ D.②④

【解析】 第11题,长期以来,我国中部地带是能源生产集中分布地区,产量远大于消费量,因而自给率高,但近些年来,由于西部大开发战略的实施,西部地带的能源得到大力开发,加上西部地带经济发展水平低,能源消费量小,因此能源的自给率超过中部地带,因而可以判断出曲线Ⅰ代表中部地带,曲线Ⅲ代表西部地带。东部地带经济发达,能源消费量大,能源不能自给,自给率低,故曲线Ⅳ代表东部地带,曲线Ⅱ代表全国。第12题,结合西气东输和西电东送等我国资源的跨区域调配工程可知,我国西北地区和西南地区的天然气和水电可以大量输往东部地带。

【答案】 11.C 12.D

二、综合题(共40分)

13.读我国农业生产潜力分布简图,完成下列各题。(20分)

(1)我国农业生产潜力的分布规律是__________,影响其主要区位因素是____________。

(2)图中A地区农业生产潜力高,但近年来已不再是我国商品粮基地,为什么?

(3)B、C两地都位于青藏高原,但农业生产潜力差异较大,请分析其主要原因。

(4)下列叙述正确的是(双选)( )

A.D地区纬度较高,热量是农业发展的首要限制因素

B.E地区农业生产潜力不高,粮食产量低

C.大规模机械化生产是E地区农业生产的重要特点

D.春旱是影响F地区农业生产的重要自然灾害

【解析】 第(1)题,通过图中等值线分布规律可分析得出。第(2)题,珠江三角洲不再是商品粮基地,主要是社会经济条件发生了变化。第(3)题,B地位于雅鲁藏布江谷地,地势相对较低,气温较高,灌溉水源充足,降水也较丰富。第(4)题,D地位于西北内陆地区,水资源是农业发展的限制因素;E地位于松嫩平原,人均耕地面积大,机械化水平高。

【答案】 (1)由东南向西北递减 气候

(2)A为我国珠江三角洲地区,近年来随着工业化和城市化的发展,耕地面积不断减小,地价上升,劳动力价格上升,粮食生产成本提高;农业逐步转向以蔬菜、花卉和乳畜产品的生产为主,以满足城市居民的需要,获取更大的经济效益。

(3)B地位于雅鲁藏布江谷地,C地位于青藏高原内部(藏北高原),B地海拔较C地低,热量条件较好;B地受到来自印度洋的西南季风影响,降水量较C地多;B位于雅鲁藏布江沿岸,灌溉水源充足。

(4)CD

14.阅读图表,完成下列问题。(20分)

部分国家劳动力工资和产值对比表

国家

每个雇员年产值(千美元)

日工资(美元)

年工资/年产值(‰)

美国

105

60

208.6

德国

87

45

188.8

英国

50

36

262.8

中国

29

1.5

18.9

菲律宾

23

5

79.4

(1)在全球第一轮产业转移时,美国产业转向德国而没有转向英国。结合表格说明其原因。

(2)全球第三轮产业转移,使中国成为“世界工厂”。运用所学知识简述其原因。

(3)全球三轮产业转移,对美国产业发展和地理环境分别带来了什么影响?对我们国家产业发展有何启示?

【解析】 读图可知,全球范围内进行了三次产业转移。在全球第一轮产业转移时,德国的年工资/年产值(‰)比英国低,德国成为全球产业转移的主要转入地。全球第三轮产业转移时,中国开始了对外开放,中国的年工资/年产值(‰)最低,劳动力丰富且廉价,土地价格低,承接国际产业转移,成为“世界工厂”。产业转移对于转出地来说能淘汰落后的产业,发展新兴产业,优化产业结构,形成大的跨国公司,推动经济的全球化。对于我国来说,应发展科技,加强自主创新,增加产品附加值。

【答案】 (1)德国的年工资/年产值的比值小于英国,利润更高。

(2)中国劳动力成本低,年工资/年产值最低:人口众多,市场潜力大;中国资源丰富,靠近原料产地;改革开放的优惠政策;土地价格低;不断改善的交通条件等(内部交易成本低)。

(3)对美国产业发展的影响:促进了美国产业升级;促进了美国产业布局调整;促进了美国的企业在全球的分工与合作,形成了许多跨国公司;推动了美国经济的全球化步伐。对中国的启示:加强科技投入,促进产业升级;加强自主创新,提高产品的核心竞争力;改变我国产业在国际产业链中的地位,增加产品附加值。

第一章 区域地理环境和人类活动

(满分:100分 时间:45分钟)

一、选择题(每小题5分,共60分)

1.下列属于区域的重要特征的是( )

A.内部的相对一致性 B.内部的地理差异性

C.范围的可变性 D.政区的一致性

【解析】 区域内部具有相对一致性,是区域的一个重要特征,也是划分区域的一个重要基础。

【答案】 A

2.三个经济地带存在的比较突出的差别是( )

A.自然资源和社会经济发展水平

B.自然资源和产业结构的配置

C.社会经济发展水平和经济发展速度

D.经济发展速度和产业结构的配置

【解析】 三个经济地带在许多方面都有差别,其中比较突出的是社会经济发展水平和经济发展速度的差别。 自然资源的丰歉程度和产业结构的配置,都是影响地带性差异的因素。事实上,自然资源的丰歉程度与经济发展并不一定成正比的关系。

【答案】 C

区域内部具有一定的共同性或相关性,而区域与区域之间则存在着差异性。我国地域辽阔,各地自然地理环境差异明显。在自然环境方面,我国形成了特点各异的三大自然区。据此完成3~4题。

3.下列关于三大自然区概况的叙述,正确的是( )

A.西北干旱半干旱区面积最大,人口最少

B.西北干旱半干旱区动物稀少,只有少数耐高寒的种类

C.青藏高寒区海拔最高,面积最大,人口最少

D.东部季风区是我国主要的农耕区

4.不同区域地理环境的差异对人类的生产生活方式的影响也存在差异。以下关于三大自然区人文差异的叙述,正确的是( )

A.东部季风区从南向北民居的屋顶坡度逐渐增大

B.西北干旱半干旱区受人类活动的影响是三大区域中最微弱的

C.青藏高寒区现在还处于以传统农业为主的发展阶段

D.西北干旱半干旱区的土地利用方式以种植业为主

【解析】 第3题,我国三大自然区中,东部季风区面积最大,人口最多;西北干旱半干旱区气候干旱,降水少,动植物稀少,多耐旱物种;青藏高寒区面积最小,人口最少,突出“高寒”的自然特征。第4题,我国东部季风区的民居具有“南尖北平”的特点;西北干旱半干旱区土地利用方式以畜牧业为主;青藏高寒区受人类活动的影响最微弱,目前还处于以传统农业为主的发展阶段。

【答案】 3.D 4.C

不同区域要素的组合不同,区域特征相差也很大,结合“中国政区图”,完成5~6题。

5.甲区域和乙区域相比,气候的差异是( )

A.甲区域作物生长期较长

B.甲区域降水较少

C.乙区域大陆性较强

D.甲区域高温多雨

6.丁省与丙省相比( )

A.劳动力资源丰富 B.陆地交通便捷

C.第一产业比重小 D.第三产业比重小

【解析】 第5题,甲区域为我国东北地区,属温带季风气候;乙区域为长江中下游地区。属于亚热带季风气候。甲、乙相比,纬度差异显著,甲区域降水较少,年均温较低。第6题。丁省为青海省,地处青藏高原,与丙省(山东省)相比,经济发展较落后,第三产业比重小。

【答案】 5.B 6.D

7.根据《联合国海洋法公约》,下图表示多数沿海国家由其海岸向外延伸拥有的( )

A.领海范围为a+b=200海里

B.专属经济区范围为a+b=200海里

C.领海范围为a=200海里

D.专属经济区范围为b=200海里

【解析】 本题关键在于正确理解专属经济区与领海的概念。《联合国海洋法公约》规定:沿海国家除拥有12海里领海外,其管辖海域面积可外延到200海里作为该国的专属经济区。其中,200海里中包含12海里的领海。

【答案】 B

如图示意我国东部主要石化基地和企业的分布。据此回答8~9题。

8.图中兼有资源和市场区位优势的石化基地是( )

A.① B.②

C.③ D.④

9.④地接受境外石化产业转移将首先促进区域内的( )

A.石油开采 B.核电站建设

C.海岛旅游开发 D.港口建设

【解析】 第8题,在我国东部主要石化基地和企业中,②基地包括了辽宁辽河、华北大港、山东胜利油田基地,故具有资源优势,同时面对辽中南工业区和京津唐工业区而具有广阔的市场区位优势。①基地市场优势不如②明显,③、④基地缺少资源优势,故B项正确。第9题,④基地为福建湄州湾石化基地,该基地具有天然良港的优势,所以④基地接受境外石化产业转移将首先促进该区域内的港口建设,方便货物的运送。

【答案】 8.B 9.D

10.关于影响产业转移因素的叙述,不正确的是( )

A.转移对象国劳动力资源丰富,价格低

B.转移对象国的优惠政策

C.原生产地所产产品的国内市场趋于饱和

D.国家经济政策的调整与产业转移无关

【解析】 影响产业转移的因素有很多,如国家经济政策的调整,原生产地用地紧张、地价昂贵、环境污染等。

【答案】 D

如图示意我国及东部、中部、西部三大地带能源自给率的变化情况。据此回答11~12题。

11.图中四条曲线代表西部地带的是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ

C.Ⅲ D.Ⅳ

12.下列地区可以大量调出能源输往Ⅳ地带的是( )

①东北地区 ②西北地区 ③青藏地区 ④西南地区

A.①② B.①④

C.②③ D.②④

【解析】 第11题,长期以来,我国中部地带是能源生产集中分布地区,产量远大于消费量,因而自给率高,但近些年来,由于西部大开发战略的实施,西部地带的能源得到大力开发,加上西部地带经济发展水平低,能源消费量小,因此能源的自给率超过中部地带,因而可以判断出曲线Ⅰ代表中部地带,曲线Ⅲ代表西部地带。东部地带经济发达,能源消费量大,能源不能自给,自给率低,故曲线Ⅳ代表东部地带,曲线Ⅱ代表全国。第12题,结合西气东输和西电东送等我国资源的跨区域调配工程可知,我国西北地区和西南地区的天然气和水电可以大量输往东部地带。

【答案】 11.C 12.D

二、综合题(共40分)

13.读我国农业生产潜力分布简图,完成下列各题。(20分)

(1)我国农业生产潜力的分布规律是__________,影响其主要区位因素是____________。

(2)图中A地区农业生产潜力高,但近年来已不再是我国商品粮基地,为什么?

(3)B、C两地都位于青藏高原,但农业生产潜力差异较大,请分析其主要原因。

(4)下列叙述正确的是(双选)( )

A.D地区纬度较高,热量是农业发展的首要限制因素

B.E地区农业生产潜力不高,粮食产量低

C.大规模机械化生产是E地区农业生产的重要特点

D.春旱是影响F地区农业生产的重要自然灾害

【解析】 第(1)题,通过图中等值线分布规律可分析得出。第(2)题,珠江三角洲不再是商品粮基地,主要是社会经济条件发生了变化。第(3)题,B地位于雅鲁藏布江谷地,地势相对较低,气温较高,灌溉水源充足,降水也较丰富。第(4)题,D地位于西北内陆地区,水资源是农业发展的限制因素;E地位于松嫩平原,人均耕地面积大,机械化水平高。

【答案】 (1)由东南向西北递减 气候

(2)A为我国珠江三角洲地区,近年来随着工业化和城市化的发展,耕地面积不断减小,地价上升,劳动力价格上升,粮食生产成本提高;农业逐步转向以蔬菜、花卉和乳畜产品的生产为主,以满足城市居民的需要,获取更大的经济效益。

(3)B地位于雅鲁藏布江谷地,C地位于青藏高原内部(藏北高原),B地海拔较C地低,热量条件较好;B地受到来自印度洋的西南季风影响,降水量较C地多;B位于雅鲁藏布江沿岸,灌溉水源充足。

(4)CD

14.阅读图表,完成下列问题。(20分)

部分国家劳动力工资和产值对比表

国家

每个雇员年产值(千美元)

日工资(美元)

年工资/年产值(‰)

美国

105

60

208.6

德国

87

45

188.8

英国

50

36

262.8

中国

29

1.5

18.9

菲律宾

23

5

79.4

(1)在全球第一轮产业转移时,美国产业转向德国而没有转向英国。结合表格说明其原因。

(2)全球第三轮产业转移,使中国成为“世界工厂”。运用所学知识简述其原因。

(3)全球三轮产业转移,对美国产业发展和地理环境分别带来了什么影响?对我们国家产业发展有何启示?

【解析】 读图可知,全球范围内进行了三次产业转移。在全球第一轮产业转移时,德国的年工资/年产值(‰)比英国低,德国成为全球产业转移的主要转入地。全球第三轮产业转移时,中国开始了对外开放,中国的年工资/年产值(‰)最低,劳动力丰富且廉价,土地价格低,承接国际产业转移,成为“世界工厂”。产业转移对于转出地来说能淘汰落后的产业,发展新兴产业,优化产业结构,形成大的跨国公司,推动经济的全球化。对于我国来说,应发展科技,加强自主创新,增加产品附加值。

【答案】 (1)德国的年工资/年产值的比值小于英国,利润更高。

(2)中国劳动力成本低,年工资/年产值最低:人口众多,市场潜力大;中国资源丰富,靠近原料产地;改革开放的优惠政策;土地价格低;不断改善的交通条件等(内部交易成本低)。

(3)对美国产业发展的影响:促进了美国产业升级;促进了美国产业布局调整;促进了美国的企业在全球的分工与合作,形成了许多跨国公司;推动了美国经济的全球化步伐。对中国的启示:加强科技投入,促进产业升级;加强自主创新,提高产品的核心竞争力;改变我国产业在国际产业链中的地位,增加产品附加值。