第10讲 辽夏金元的统治课件——2024年高考历史一轮复习(中外历史纲要上)(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10讲 辽夏金元的统治课件——2024年高考历史一轮复习(中外历史纲要上)(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第10讲 辽夏金元的统治

——辽夏金元

阶段三 辽宋夏金元多民族政权的并立与元朝的统一

辽墓壁画《契丹人引马图》

忽必烈

元朝疆域图

辽夏金元宋

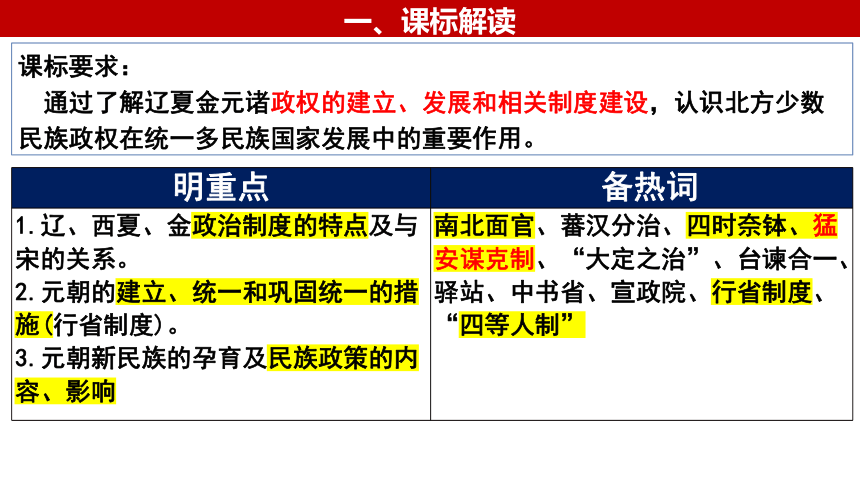

课标要求:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的重要作用。

一、课标解读

课标要求:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的重要作用。

明重点 备热词

1.辽、西夏、金政治制度的特点及与宋的关系。 2.元朝的建立、统一和巩固统一的措施(行省制度)。 3.元朝新民族的孕育及民族政策的内容、影响 南北面官、蕃汉分治、四时奈钵、猛安谋克制、“大定之治”、台谏合一、驿站、中书省、宣政院、行省制度、“四等人制”

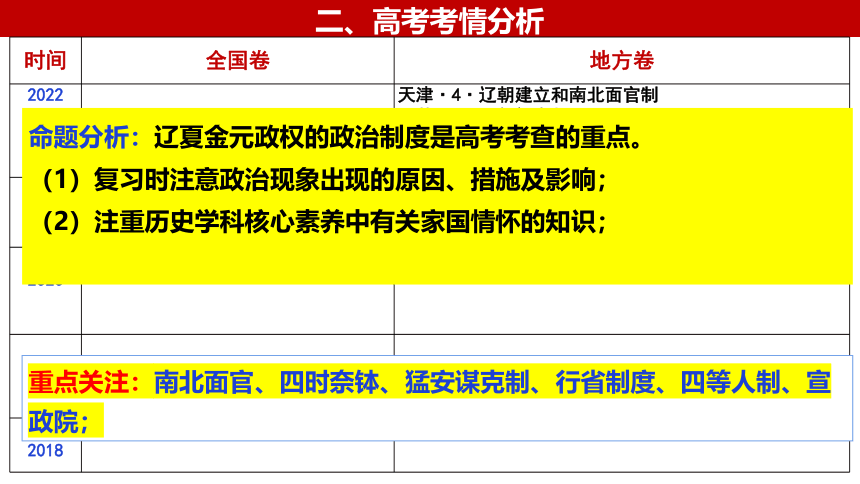

二、高考考情分析

时间 全国卷 地方卷

2022 天津·4·辽朝建立和南北面官制

江苏·4·元朝行省制

辽宁·4·金朝入主中原

浙江高考(1)·7·元朝巩固统一多民族国家的举措

2021 河北·19·辽代“一国两制”改革,辽朝建立和南北面官制

2020

2019 天津·2·元代行省制下地方拥有适度权力;

浙江·5·元朝行省制度;

2018

命题分析:辽夏金元政权的政治制度是高考考查的重点。

(1)复习时注意政治现象出现的原因、措施及影响;

(2)注重历史学科核心素养中有关家国情怀的知识;

重点关注:南北面官、四时奈钵、猛安谋克制、行省制度、四等人制、宣政院;

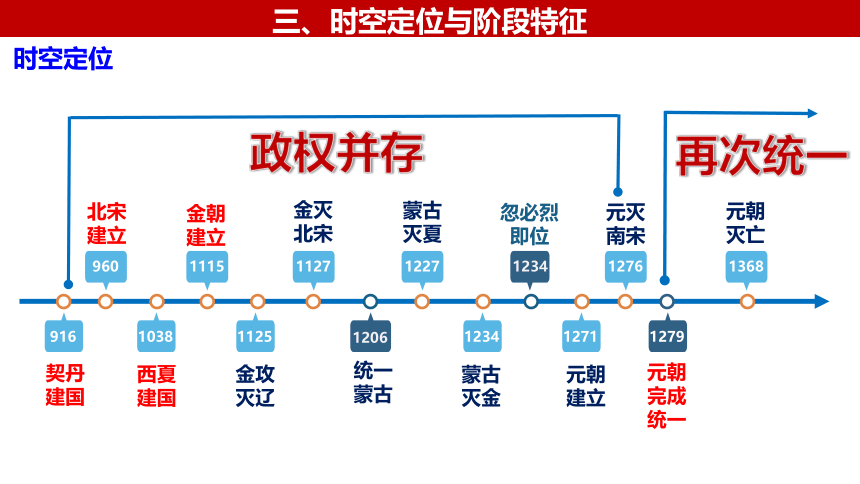

契丹建国

916

统一蒙古

1206

960

北宋建立

1038

西夏建国

1115

金朝建立

1125

金攻灭辽

1127

金灭北宋

1227

蒙古灭夏

1234

蒙古灭金

1234

忽必烈即位

1271

元朝建立

1276

元灭南宋

1279

元朝完成统一

1368

元朝灭亡

政权并存

再次统一

三、时空定位与阶段特征

时空定位

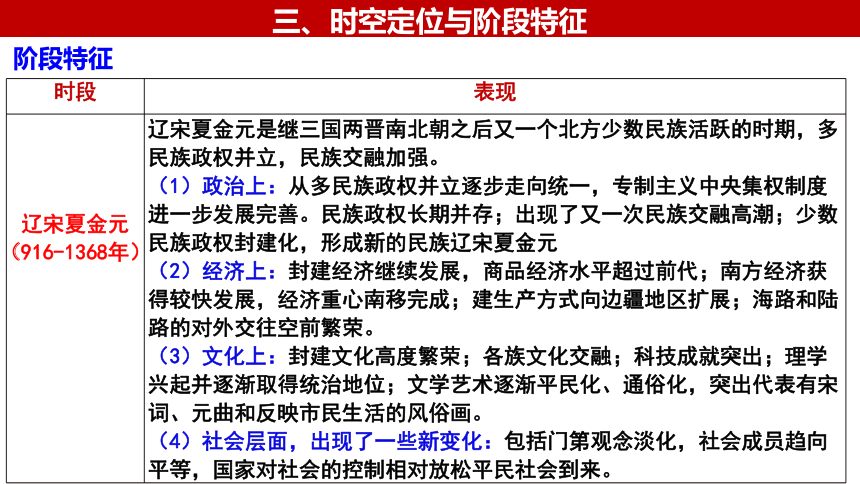

时段 表现

辽宋夏金元(916-1368年) 辽宋夏金元是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,多民族政权并立,民族交融加强。

(1)政治上:从多民族政权并立逐步走向统一,专制主义中央集权制度进一步发展完善。民族政权长期并存;出现了又一次民族交融高潮;少数民族政权封建化,形成新的民族辽宋夏金元

(2)经济上:封建经济继续发展,商品经济水平超过前代;南方经济获得较快发展,经济重心南移完成;建生产方式向边疆地区扩展;海路和陆路的对外交往空前繁荣。

(3)文化上:封建文化高度繁荣;各族文化交融;科技成就突出;理学兴起并逐渐取得统治地位;文学艺术逐渐平民化、通俗化,突出代表有宋词、元曲和反映市民生活的风俗画。

(4)社会层面,出现了一些新变化:包括门第观念淡化,社会成员趋向平等,国家对社会的控制相对放松平民社会到来。

三、时空定位与阶段特征

阶段特征

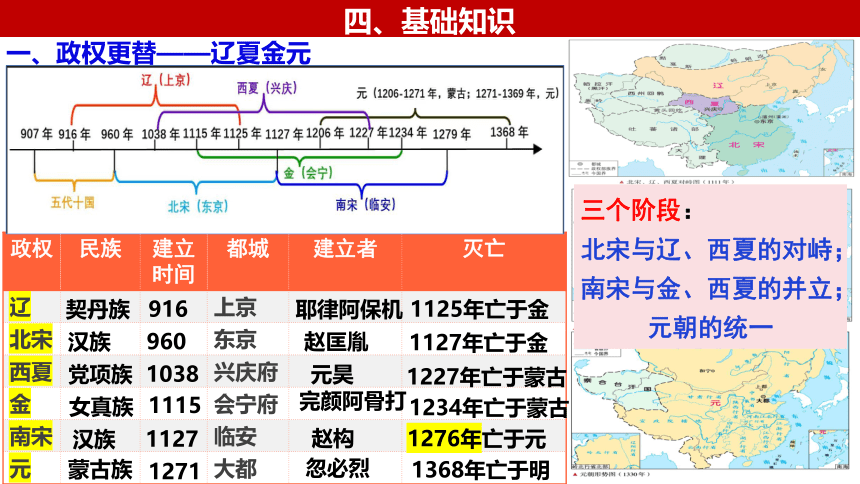

政权 民族 建立时间 都城 建立者 灭亡

辽 上京

北宋 东京

西夏 兴庆府

金 会宁府

南宋 临安

元 大都

契丹族

916

耶律阿保机

1125年亡于金

汉族

960

赵匡胤

1127年亡于金

党项族

1038

元昊

1227年亡于蒙古

女真族

1115

完颜阿骨打

1234年亡于蒙古

汉族

1127

赵构

1276年亡于元

蒙古族

1271

忽必烈

1368年亡于明

三个阶段:

北宋与辽、西夏的对峙;

南宋与金、西夏的并立;

元朝的统一

四、基础知识

一、政权更替——辽夏金元

四、基础知识

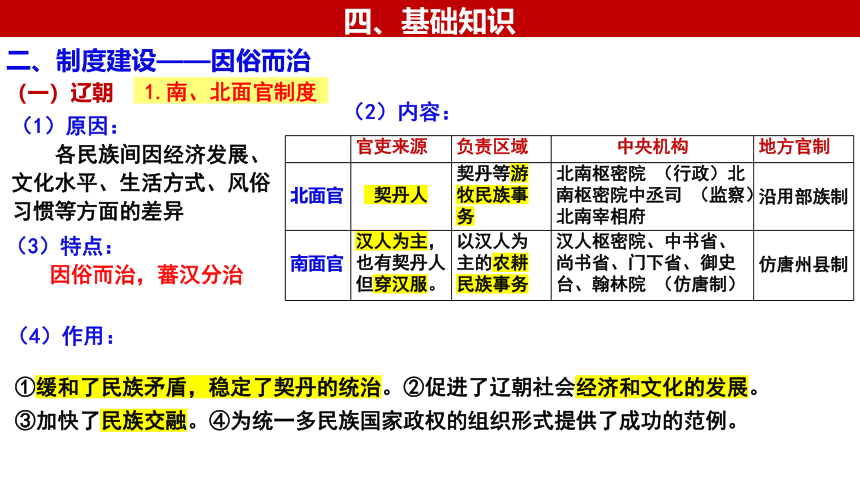

二、制度建设——因俗而治

(一)辽朝

1.南、北面官制度

(3)特点:

因俗而治,蕃汉分治

官吏来源 负责区域 中央机构 地方官制

北面官 契丹人 契丹等游牧民族事务 北南枢密院 (行政)北南枢密院中丞司 (监察) 北南宰相府 沿用部族制

南面官 汉人为主,也有契丹人但穿汉服。 以汉人为主的农耕民族事务 汉人枢密院、中书省、尚书省、门下省、御史台、翰林院 (仿唐制) 仿唐州县制

(2)内容:

(1)原因:

各民族间因经济发展、文化水平、生活方式、风俗习惯等方面的差异

(4)作用:

①缓和了民族矛盾,稳定了契丹的统治。②促进了辽朝社会经济和文化的发展。

③加快了民族交融。④为统一多民族国家政权的组织形式提供了成功的范例。

四、基础知识

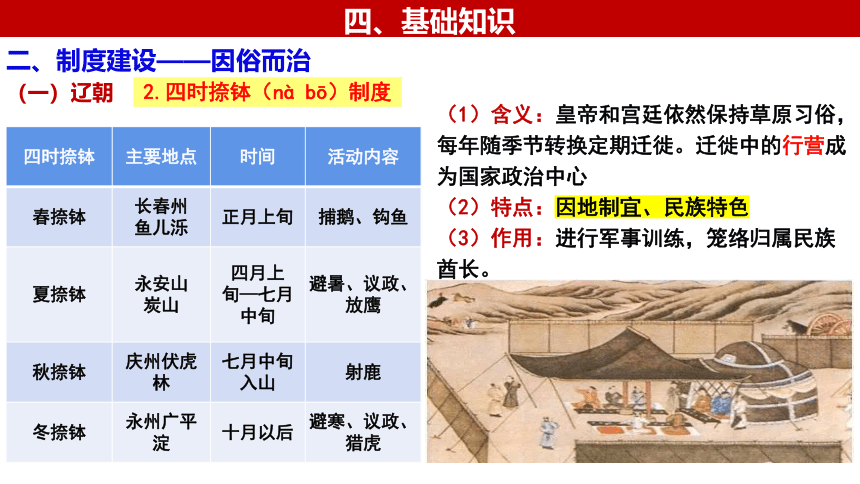

二、制度建设——因俗而治

(一)辽朝

2.四时捺钵(nà bō)制度

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州广平淀 十月以后 避寒、议政、

猎虎

(1)含义:皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心

(2)特点:因地制宜、民族特色

(3)作用:进行军事训练,笼络归属民族酋长。

四、基础知识

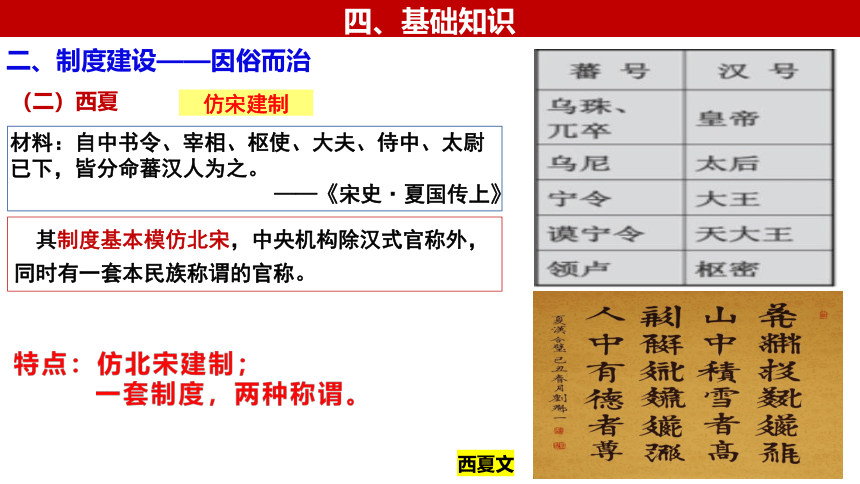

二、制度建设——因俗而治

(二)西夏

材料:自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之。

——《宋史·夏国传上》

其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

特点:仿北宋建制;

一套制度,两种称谓。

西夏文

仿宋建制

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(三)金朝

猛安谋克制

材料1:金之初年……行兵则称猛安,谋克,以多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也。

——《金史》卷44志第25《兵志》

材料2:(金世宗)又谓宰臣曰:“猛安谋克人户,……与汉人错居,每四五十户结为保聚,农作时令相助济,此亦劝相之道也。”

——《金史》卷46志第27《食货一》

1.性质:女真族的军事和社会组织单位。

2.职能:平时耕作,战时选拔丁壮出征。

3.特点:行政、生产与军事合一。

4.作用:不仅节约了财政开支,

而且保证了较强的战斗力。

“村落”+

“兵团”

“大定之治”:金世宗统治期间,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣。世宗被百姓誉为“小尧舜”

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

1.中央:设中书省

由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务;设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队;设御史台负责监察事务。

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

御史台(监察)

枢密院(军事)

中书省

(行政)

左丞相

右丞相

平章政事

相权反弹

元:中书省一省制

误区警示:

唐中书省:中央决策机构之一,起草诏令

元中书省:宰相机构,全国最高行政机构

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

2. 地方:(1)行省制度

①含义:元朝在中央设中书省作为全国最高行政机构,委派官员代表中书省处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省,全国共设10个行省。

②性质:既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

2. 地方:(1)行省制度

③特点

材料一: 行省掌国庶务,统郡县,镇边鄙…凡钱粮、兵甲屯种、漕运、军国重事,无不领之。

—— 《元史·百官志》

材料二:各行省的重大民政事务,必须报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

——人民版教材必修一

材料三:行省制划分一改以往以山川形便为依据的行政区划,以犬牙交错为主导,使各省无山川险阻可依,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,便于中央进行政治控权和军事镇压。这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。

辖区广阔,军政大权集中

权大而不专,受制于中央

中央集权与地方分权结合

地理分布上:

“犬牙交错”,以北制南

意义

①行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率

②加强中央集权,巩固了多民族国家的统一

③促进民族交融和边疆开发

④是我国省制的开端,是中国古代地方行政制度的重大变革,影响深远。

【知识拓展】“山川形便”与“犬牙交错”

武夷山

南 岭

唐 朝

南 岭

元 朝

根据山脉、河流等自然地理特征划分地理区域,进而划分行政区域。是中国古代行政区域划分的重要原则之一。

能够使行政区划与经济、文化区划一致,有利于经济和社会发展。 但是容易成为地方割据的有利条件。

山川形便

是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。有利于加强中央集权,但区域内经济文化交流有限。

犬牙交错

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

2.地方:

(2)驿传制度

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

驿路东北至奴儿干(今黑龙江口一带),北达吉利吉思部落(叶尼塞河上游),西南通西藏,南接越南、缅甸。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。水站用船;陆路又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。蒙古地区的驿站设通政院管理,中原地区的驿站则归兵部掌管。元顺帝时全国有驿站1500多处。

③急递铺:元代官方邮递系统,负责传递文书。

修筑驿道

设立驿站

设急递铺

元代急递铺令牌

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

2.地方:

(3)边疆治理

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

宣政院管理西藏和全国佛教事务

台湾:元朝在澎湖岛设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

元朝边疆治理的成功:

元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆管理更多地呈现出与内地一体化趋向。

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

3. 民族:四等人制

(1)目的:巩固自身统治,保障蒙古贵族的统治利益。

(2)特点:浓厚民族差别对待、民族压迫色彩与急速民族融合并存。

(3)评价:(利)利于扩大统治基础,巩固蒙古贵族统治,加强中央集权,促进民族间的交融交往;(弊)民族矛盾更加尖锐,加速了元朝的灭亡。

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等 汉人 北方汉族,包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等 南人 原南宋统治区的居民

按征服的先后排等级

蒙古族和回回的形成

蒙古部落

蒙古族

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回回

法律

户籍制度

对外关系

海陆发达,对外交往频繁

选官

保留蒙古传统方式;恢复科举制,录取人数少,科举任官比例不高。

监察

中央设御史台;地方设行御史台、肃政廉访司等。

对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中仍广泛援引唐律。

文书行政

修驿道,设驿站;分设递铺,负责传递公文。

户口类型复杂,按职业划分(诸色户计);一旦定籍,

世代相袭,不得变动

货币税收

纸币作为单一流通货币发行—“钞”;税收基本沿袭唐朝,在税粮外又有“科差”,按户之上下征收丝和银两。

【知识链接选——选择性必修1和3】元朝的其他制度措施

【知识总结】辽夏金元的制度建设及其整体特征

政权 制度建设 主要特征

辽

西夏 金 元 南、北面官制 四时捺钵制度

基本模仿北宋 蕃汉两套官称

沿袭唐宋制度 猛安谋克制度

驿传和行省制 边疆治理 四等人制

因俗而治

学习汉制

传承创新

元的灭亡

元朝滥发货币,物价飞涨,百姓苦不堪言,阶级矛盾和民族矛盾日益突出。

1351年,北方白莲教发动了红巾军起义,号称“石人一只眼,挑动黄河天下反”。

四、基础知识

1368年,红巾军将领朱元璋在南京称帝,建立明朝,攻克元大都。元朝皇帝退回大漠建立政权,称为“北元”。

最后,还是蒙古人鬼力赤杀掉了北元最后一个皇帝,建立了鞑靼,元朝彻底覆灭。

【知识拓展1】辽夏金元政治制度的启示与借鉴

辽朝的南北面官制、元朝行省制度

因俗而治,采用本民族制度与汉制相结合的“二元制”

提升了少数民族国家的治国水平,加强对边疆地区的管理,维持了政权的稳定统治。

思考:现实中的哪些制度体现了“因俗而治”?对于我们国家治理有哪些启示?

“一国两制”

民族区域自治制度

大到国家治理,小到班级管理,我们要学会从历史中汲取本国几千年的治国理政的智慧,探寻中国道路,创造性的前进。

【知识拓展2】从历史解释的角度理解“从民族的多元到一体”

材料一:“中国”最早出现在西周时期,意为“中央之国”。在中国古代长期把汉族建立的中原王朝称为“中国”。

材料二:辽人自称炎黄子孙,称自己为“中国”,同时也称宋朝为“中国”。金人进入中原以后,即援引“中原即中国”、“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,金人并没有将宋人排除于中国之外,宋也有承认金人占据的中原地区是中国,并引申金朝为中国。

——赵永春《“中国多元一体”与辽金史研究》材料三:元朝实现了全中国的统一 ,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省 ,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》等

“中国”观念:宋、辽、西夏、金、元时期各少数民族和汉族共同认同的理念,是政治、地理、文化、民族等元素共同的集合,体现出多元一体,夷夏同根的基本特征。

本课小结

辽夏金元的统治

政权更替

契丹族

辽朝(916-1125)

党项族

西夏(1038-1227)

女真族

金朝(1115-1234)

蒙古族

蒙古(1206年建立)

元朝(1271-1368)

制度建设

辽朝

南北面官、四时奈钵

金朝

猛安谋克

元朝

统治政策

中央:中书省

地方:行省制、驿传制度、边疆治理

民族:四等人制

五、真题演练

1.(2022·天津高考·4)辽都上京城由北部的皇城和南部的汉城组成,皇城是契丹皇帝和贵族理政、生活之地,皇城内除宫城外还有官署、孔庙和佛寺;汉城为汉人、商人、使节等居住之所。这样的都城布局体现了( )

A.因俗而治的统治思想 B.游牧民族的生活方式

C.儒家文化的全面影响 D.称霸中原的强盛国力

A

2.(2022·江苏高考·4)元朝创建行御史台“主察行省”。至元二十年,江淮行省“有欲专肆而忌廉察官者”,建议行御史台隶属行省。经重臣董文用据理力争,该图谋未能得逞。至元二十八年,行御史台不受行省节制在法令上被确认。这说明元代( )

A.行省长官的特权受到否定 B.地方权力的监督机制得到改善

C.地方的吏治问题得以解决 D.行省事务最终由朝廷大臣决定

B

3.(2022·辽宁高考·4)金朝海陵王前期,宰执中女真宗室出身的大贵族占据重要地位,他们议国事、治国政。正隆元年(1156年),海陵王改革中央官制,宰执中没有宗室大贵族。这一变化反映了( )

A.官僚体系完善 B.宗室素质下降 C.吏治腐败严重 D.君主专制加强

五、真题演练

D

4.(2022.1·浙江高考·7)元朝是中国历史上首个由少数民族建立的大一统王朝,疆域广大,民族众多,推进了新的民族融合。下列关于元朝巩固统一多民族国家的举措,叙述正确的是( )

A.首次设立枢密院主管军事

B.在西南地区实行土司制度

C.确定行省之下的行政区划依次为道、州、县

D.设理藩院管辖西藏和四川、青海部分地区

B

第10讲 辽夏金元的统治

——辽夏金元

阶段三 辽宋夏金元多民族政权的并立与元朝的统一

辽墓壁画《契丹人引马图》

忽必烈

元朝疆域图

辽夏金元宋

课标要求:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的重要作用。

一、课标解读

课标要求:

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的重要作用。

明重点 备热词

1.辽、西夏、金政治制度的特点及与宋的关系。 2.元朝的建立、统一和巩固统一的措施(行省制度)。 3.元朝新民族的孕育及民族政策的内容、影响 南北面官、蕃汉分治、四时奈钵、猛安谋克制、“大定之治”、台谏合一、驿站、中书省、宣政院、行省制度、“四等人制”

二、高考考情分析

时间 全国卷 地方卷

2022 天津·4·辽朝建立和南北面官制

江苏·4·元朝行省制

辽宁·4·金朝入主中原

浙江高考(1)·7·元朝巩固统一多民族国家的举措

2021 河北·19·辽代“一国两制”改革,辽朝建立和南北面官制

2020

2019 天津·2·元代行省制下地方拥有适度权力;

浙江·5·元朝行省制度;

2018

命题分析:辽夏金元政权的政治制度是高考考查的重点。

(1)复习时注意政治现象出现的原因、措施及影响;

(2)注重历史学科核心素养中有关家国情怀的知识;

重点关注:南北面官、四时奈钵、猛安谋克制、行省制度、四等人制、宣政院;

契丹建国

916

统一蒙古

1206

960

北宋建立

1038

西夏建国

1115

金朝建立

1125

金攻灭辽

1127

金灭北宋

1227

蒙古灭夏

1234

蒙古灭金

1234

忽必烈即位

1271

元朝建立

1276

元灭南宋

1279

元朝完成统一

1368

元朝灭亡

政权并存

再次统一

三、时空定位与阶段特征

时空定位

时段 表现

辽宋夏金元(916-1368年) 辽宋夏金元是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,多民族政权并立,民族交融加强。

(1)政治上:从多民族政权并立逐步走向统一,专制主义中央集权制度进一步发展完善。民族政权长期并存;出现了又一次民族交融高潮;少数民族政权封建化,形成新的民族辽宋夏金元

(2)经济上:封建经济继续发展,商品经济水平超过前代;南方经济获得较快发展,经济重心南移完成;建生产方式向边疆地区扩展;海路和陆路的对外交往空前繁荣。

(3)文化上:封建文化高度繁荣;各族文化交融;科技成就突出;理学兴起并逐渐取得统治地位;文学艺术逐渐平民化、通俗化,突出代表有宋词、元曲和反映市民生活的风俗画。

(4)社会层面,出现了一些新变化:包括门第观念淡化,社会成员趋向平等,国家对社会的控制相对放松平民社会到来。

三、时空定位与阶段特征

阶段特征

政权 民族 建立时间 都城 建立者 灭亡

辽 上京

北宋 东京

西夏 兴庆府

金 会宁府

南宋 临安

元 大都

契丹族

916

耶律阿保机

1125年亡于金

汉族

960

赵匡胤

1127年亡于金

党项族

1038

元昊

1227年亡于蒙古

女真族

1115

完颜阿骨打

1234年亡于蒙古

汉族

1127

赵构

1276年亡于元

蒙古族

1271

忽必烈

1368年亡于明

三个阶段:

北宋与辽、西夏的对峙;

南宋与金、西夏的并立;

元朝的统一

四、基础知识

一、政权更替——辽夏金元

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(一)辽朝

1.南、北面官制度

(3)特点:

因俗而治,蕃汉分治

官吏来源 负责区域 中央机构 地方官制

北面官 契丹人 契丹等游牧民族事务 北南枢密院 (行政)北南枢密院中丞司 (监察) 北南宰相府 沿用部族制

南面官 汉人为主,也有契丹人但穿汉服。 以汉人为主的农耕民族事务 汉人枢密院、中书省、尚书省、门下省、御史台、翰林院 (仿唐制) 仿唐州县制

(2)内容:

(1)原因:

各民族间因经济发展、文化水平、生活方式、风俗习惯等方面的差异

(4)作用:

①缓和了民族矛盾,稳定了契丹的统治。②促进了辽朝社会经济和文化的发展。

③加快了民族交融。④为统一多民族国家政权的组织形式提供了成功的范例。

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(一)辽朝

2.四时捺钵(nà bō)制度

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春捺钵 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅、钩鱼

夏捺钵 永安山 炭山 四月上旬—七月中旬 避暑、议政、放鹰

秋捺钵 庆州伏虎林 七月中旬 入山 射鹿

冬捺钵 永州广平淀 十月以后 避寒、议政、

猎虎

(1)含义:皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心

(2)特点:因地制宜、民族特色

(3)作用:进行军事训练,笼络归属民族酋长。

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(二)西夏

材料:自中书令、宰相、枢使、大夫、侍中、太尉已下,皆分命蕃汉人为之。

——《宋史·夏国传上》

其制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

特点:仿北宋建制;

一套制度,两种称谓。

西夏文

仿宋建制

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(三)金朝

猛安谋克制

材料1:金之初年……行兵则称猛安,谋克,以多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也。

——《金史》卷44志第25《兵志》

材料2:(金世宗)又谓宰臣曰:“猛安谋克人户,……与汉人错居,每四五十户结为保聚,农作时令相助济,此亦劝相之道也。”

——《金史》卷46志第27《食货一》

1.性质:女真族的军事和社会组织单位。

2.职能:平时耕作,战时选拔丁壮出征。

3.特点:行政、生产与军事合一。

4.作用:不仅节约了财政开支,

而且保证了较强的战斗力。

“村落”+

“兵团”

“大定之治”:金世宗统治期间,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣。世宗被百姓誉为“小尧舜”

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

1.中央:设中书省

由中书省掌管全国的行政事务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部,分管各项政务;设枢密院负责全国的军事事务,调度全国的军队;设御史台负责监察事务。

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

御史台(监察)

枢密院(军事)

中书省

(行政)

左丞相

右丞相

平章政事

相权反弹

元:中书省一省制

误区警示:

唐中书省:中央决策机构之一,起草诏令

元中书省:宰相机构,全国最高行政机构

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

2. 地方:(1)行省制度

①含义:元朝在中央设中书省作为全国最高行政机构,委派官员代表中书省处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省,全国共设10个行省。

②性质:既是地方最高行政机构,又是中央派出机构(双重性)

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

2. 地方:(1)行省制度

③特点

材料一: 行省掌国庶务,统郡县,镇边鄙…凡钱粮、兵甲屯种、漕运、军国重事,无不领之。

—— 《元史·百官志》

材料二:各行省的重大民政事务,必须报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

——人民版教材必修一

材料三:行省制划分一改以往以山川形便为依据的行政区划,以犬牙交错为主导,使各省无山川险阻可依,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,便于中央进行政治控权和军事镇压。这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。

辖区广阔,军政大权集中

权大而不专,受制于中央

中央集权与地方分权结合

地理分布上:

“犬牙交错”,以北制南

意义

①行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率

②加强中央集权,巩固了多民族国家的统一

③促进民族交融和边疆开发

④是我国省制的开端,是中国古代地方行政制度的重大变革,影响深远。

【知识拓展】“山川形便”与“犬牙交错”

武夷山

南 岭

唐 朝

南 岭

元 朝

根据山脉、河流等自然地理特征划分地理区域,进而划分行政区域。是中国古代行政区域划分的重要原则之一。

能够使行政区划与经济、文化区划一致,有利于经济和社会发展。 但是容易成为地方割据的有利条件。

山川形便

是指打破山川地形特征,跨地理区域划分行政区域。利用犬牙相入划分的行政区域往往地跨多个自然区域,内部自然条件、经济特点、文化风俗差别较大。有利于加强中央集权,但区域内经济文化交流有限。

犬牙交错

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

2.地方:

(2)驿传制度

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

驿路东北至奴儿干(今黑龙江口一带),北达吉利吉思部落(叶尼塞河上游),西南通西藏,南接越南、缅甸。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。水站用船;陆路又有马站、牛站、车站、轿站、步站之分。蒙古地区的驿站设通政院管理,中原地区的驿站则归兵部掌管。元顺帝时全国有驿站1500多处。

③急递铺:元代官方邮递系统,负责传递文书。

修筑驿道

设立驿站

设急递铺

元代急递铺令牌

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

2.地方:

(3)边疆治理

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

宣政院管理西藏和全国佛教事务

台湾:元朝在澎湖岛设置澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

元朝边疆治理的成功:

元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆管理更多地呈现出与内地一体化趋向。

四、基础知识

二、制度建设——因俗而治

(四)元朝

3. 民族:四等人制

(1)目的:巩固自身统治,保障蒙古贵族的统治利益。

(2)特点:浓厚民族差别对待、民族压迫色彩与急速民族融合并存。

(3)评价:(利)利于扩大统治基础,巩固蒙古贵族统治,加强中央集权,促进民族间的交融交往;(弊)民族矛盾更加尖锐,加速了元朝的灭亡。

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等 汉人 北方汉族,包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等 南人 原南宋统治区的居民

按征服的先后排等级

蒙古族和回回的形成

蒙古部落

蒙古族

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回回

法律

户籍制度

对外关系

海陆发达,对外交往频繁

选官

保留蒙古传统方式;恢复科举制,录取人数少,科举任官比例不高。

监察

中央设御史台;地方设行御史台、肃政廉访司等。

对唐宋法律整体上弃而不用,但在司法实践中仍广泛援引唐律。

文书行政

修驿道,设驿站;分设递铺,负责传递公文。

户口类型复杂,按职业划分(诸色户计);一旦定籍,

世代相袭,不得变动

货币税收

纸币作为单一流通货币发行—“钞”;税收基本沿袭唐朝,在税粮外又有“科差”,按户之上下征收丝和银两。

【知识链接选——选择性必修1和3】元朝的其他制度措施

【知识总结】辽夏金元的制度建设及其整体特征

政权 制度建设 主要特征

辽

西夏 金 元 南、北面官制 四时捺钵制度

基本模仿北宋 蕃汉两套官称

沿袭唐宋制度 猛安谋克制度

驿传和行省制 边疆治理 四等人制

因俗而治

学习汉制

传承创新

元的灭亡

元朝滥发货币,物价飞涨,百姓苦不堪言,阶级矛盾和民族矛盾日益突出。

1351年,北方白莲教发动了红巾军起义,号称“石人一只眼,挑动黄河天下反”。

四、基础知识

1368年,红巾军将领朱元璋在南京称帝,建立明朝,攻克元大都。元朝皇帝退回大漠建立政权,称为“北元”。

最后,还是蒙古人鬼力赤杀掉了北元最后一个皇帝,建立了鞑靼,元朝彻底覆灭。

【知识拓展1】辽夏金元政治制度的启示与借鉴

辽朝的南北面官制、元朝行省制度

因俗而治,采用本民族制度与汉制相结合的“二元制”

提升了少数民族国家的治国水平,加强对边疆地区的管理,维持了政权的稳定统治。

思考:现实中的哪些制度体现了“因俗而治”?对于我们国家治理有哪些启示?

“一国两制”

民族区域自治制度

大到国家治理,小到班级管理,我们要学会从历史中汲取本国几千年的治国理政的智慧,探寻中国道路,创造性的前进。

【知识拓展2】从历史解释的角度理解“从民族的多元到一体”

材料一:“中国”最早出现在西周时期,意为“中央之国”。在中国古代长期把汉族建立的中原王朝称为“中国”。

材料二:辽人自称炎黄子孙,称自己为“中国”,同时也称宋朝为“中国”。金人进入中原以后,即援引“中原即中国”、“懂礼即中国”等汉儒学说和理论,自称中国,金人并没有将宋人排除于中国之外,宋也有承认金人占据的中原地区是中国,并引申金朝为中国。

——赵永春《“中国多元一体”与辽金史研究》材料三:元朝实现了全中国的统一 ,“中国”一词的地域意义突破九州而演变为十一行省 ,人民意义突破汉人而演变为汉、蒙、色目等众多民族,其文化意义演变为农耕文化和草原文化兼有。而其最重大的变化,乃是“中国”主权行使,可以是汉族政权,也可以是少数民族和汉人的联合政权。元朝同时承认了辽、宋、金“各与正统”的地位。

——摘编自何志虎《“中国观”在元代的转换》等

“中国”观念:宋、辽、西夏、金、元时期各少数民族和汉族共同认同的理念,是政治、地理、文化、民族等元素共同的集合,体现出多元一体,夷夏同根的基本特征。

本课小结

辽夏金元的统治

政权更替

契丹族

辽朝(916-1125)

党项族

西夏(1038-1227)

女真族

金朝(1115-1234)

蒙古族

蒙古(1206年建立)

元朝(1271-1368)

制度建设

辽朝

南北面官、四时奈钵

金朝

猛安谋克

元朝

统治政策

中央:中书省

地方:行省制、驿传制度、边疆治理

民族:四等人制

五、真题演练

1.(2022·天津高考·4)辽都上京城由北部的皇城和南部的汉城组成,皇城是契丹皇帝和贵族理政、生活之地,皇城内除宫城外还有官署、孔庙和佛寺;汉城为汉人、商人、使节等居住之所。这样的都城布局体现了( )

A.因俗而治的统治思想 B.游牧民族的生活方式

C.儒家文化的全面影响 D.称霸中原的强盛国力

A

2.(2022·江苏高考·4)元朝创建行御史台“主察行省”。至元二十年,江淮行省“有欲专肆而忌廉察官者”,建议行御史台隶属行省。经重臣董文用据理力争,该图谋未能得逞。至元二十八年,行御史台不受行省节制在法令上被确认。这说明元代( )

A.行省长官的特权受到否定 B.地方权力的监督机制得到改善

C.地方的吏治问题得以解决 D.行省事务最终由朝廷大臣决定

B

3.(2022·辽宁高考·4)金朝海陵王前期,宰执中女真宗室出身的大贵族占据重要地位,他们议国事、治国政。正隆元年(1156年),海陵王改革中央官制,宰执中没有宗室大贵族。这一变化反映了( )

A.官僚体系完善 B.宗室素质下降 C.吏治腐败严重 D.君主专制加强

五、真题演练

D

4.(2022.1·浙江高考·7)元朝是中国历史上首个由少数民族建立的大一统王朝,疆域广大,民族众多,推进了新的民族融合。下列关于元朝巩固统一多民族国家的举措,叙述正确的是( )

A.首次设立枢密院主管军事

B.在西南地区实行土司制度

C.确定行省之下的行政区划依次为道、州、县

D.设理藩院管辖西藏和四川、青海部分地区

B

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进