第一课 中华文明的起源与早期国家教材解析(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一课 中华文明的起源与早期国家教材解析(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-19 23:22:12 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第一课 中华文明的起源与早期国家

一、重点和难点

1.重点

中华文明起源的多元性、早期国家的特征。

2.难点

私有制、阶级与国家产生的关系。

图片说明

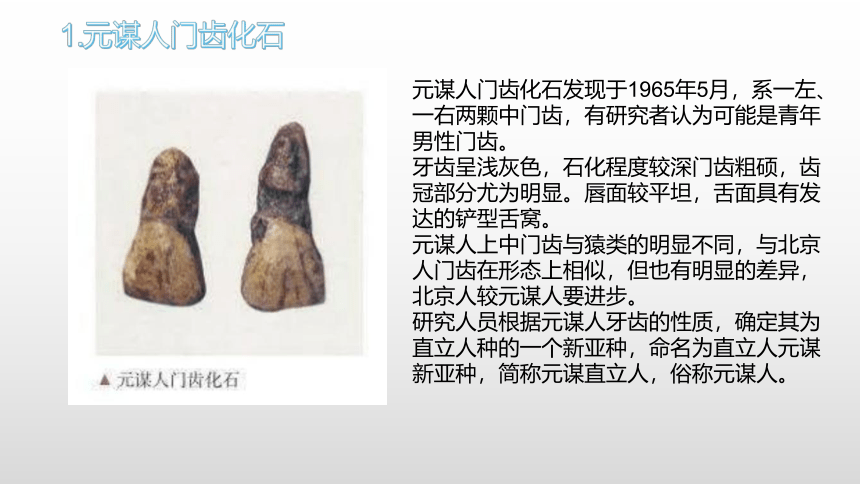

元谋人门齿化石发现于1965年5月,系一左、一右两颗中门齿,有研究者认为可能是青年男性门齿。

牙齿呈浅灰色,石化程度较深门齿粗硕,齿冠部分尤为明显。唇面较平坦,舌面具有发达的铲型舌窝。

元谋人上中门齿与猿类的明显不同,与北京人门齿在形态上相似,但也有明显的差异,北京人较元谋人要进步。

研究人员根据元谋人牙齿的性质,确定其为直立人种的一个新亚种,命名为直立人元谋新亚种,简称元谋直立人,俗称元谋人。

1.元谋人门齿化石

2.中国旧石器时代重要人类遗址分布图

旧石器时代人类遗址是指旧石器时代人类活动所留下的遗迹和遗物,包括人类本身的化石。它是研究远古人类起源和活动的重要材料。中国境内发现的旧石器时代人类遗址有数百处,主要集中在黄河流域、长江流域,但也遍布南北。这一遗址图反映出中国是远古人类起源的重要地区之一。教科书中的地图、示意图由中国地图出版社教材出版分社绘制。

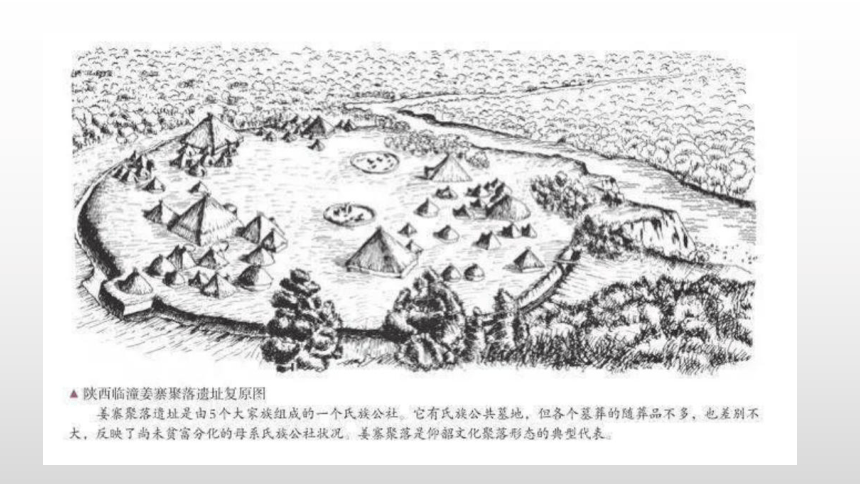

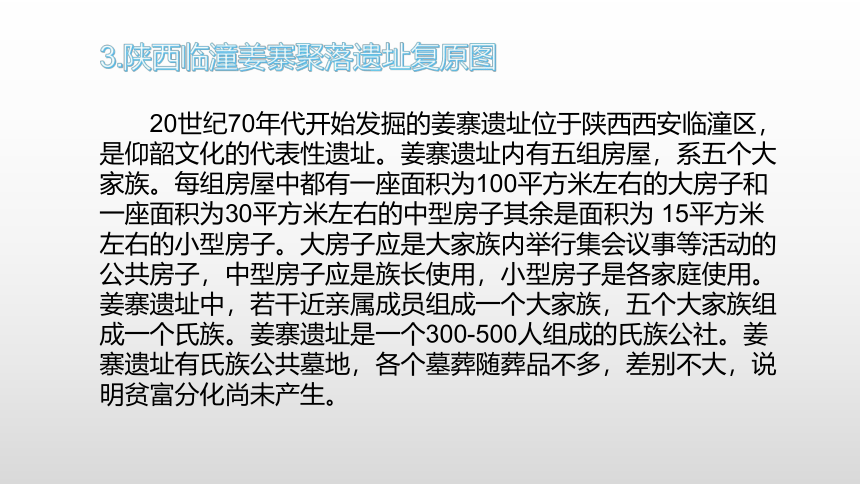

3.陕西临潼姜寨聚落遗址复原图

20世纪70年代开始发掘的姜寨遗址位于陕西西安临潼区,是仰韶文化的代表性遗址。姜寨遗址内有五组房屋,系五个大家族。每组房屋中都有一座面积为100平方米左右的大房子和一座面积为30平方米左右的中型房子其余是面积为 15平方米左右的小型房子。大房子应是大家族内举行集会议事等活动的公共房子,中型房子应是族长使用,小型房子是各家庭使用。姜寨遗址中,若干近亲属成员组成一个大家族,五个大家族组成一个氏族。姜寨遗址是一个300-500人组成的氏族公社。姜寨遗址有氏族公共墓地,各个墓葬随葬品不多,差别不大,说明贫富分化尚未产生。

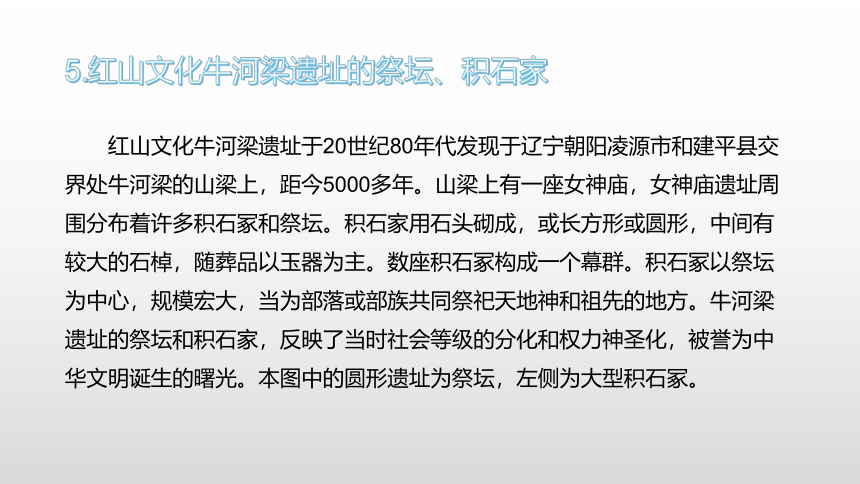

5.红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石家

红山文化牛河梁遗址于20世纪80年代发现于辽宁朝阳凌源市和建平县交界处牛河梁的山梁上,距今5000多年。山梁上有一座女神庙,女神庙遗址周围分布着许多积石冢和祭坛。积石家用石头砌成,或长方形或圆形,中间有较大的石棹,随葬品以玉器为主。数座积石冢构成一个幕群。积石冢以祭坛为中心,规模宏大,当为部落或部族共同祭祀天地神和祖先的地方。牛河梁遗址的祭坛和积石家,反映了当时社会等级的分化和权力神圣化,被誉为中华文明诞生的曙光。本图中的圆形遗址为祭坛,左侧为大型积石冢。

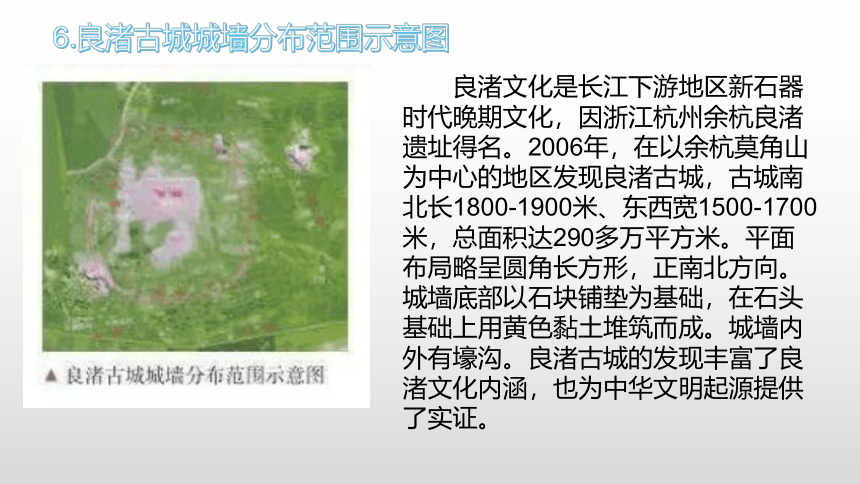

良渚文化是长江下游地区新石器时代晚期文化,因浙江杭州余杭良渚遗址得名。2006年,在以余杭莫角山为中心的地区发现良渚古城,古城南北长1800-1900米、东西宽1500-1700米,总面积达290多万平方米。平面布局略呈圆角长方形,正南北方向。城墙底部以石块铺垫为基础,在石头基础上用黄色黏土堆筑而成。城墙内外有壕沟。良渚古城的发现丰富了良渚文化内涵,也为中华文明起源提供了实证。

6.良渚古城城墙分布范围示意图

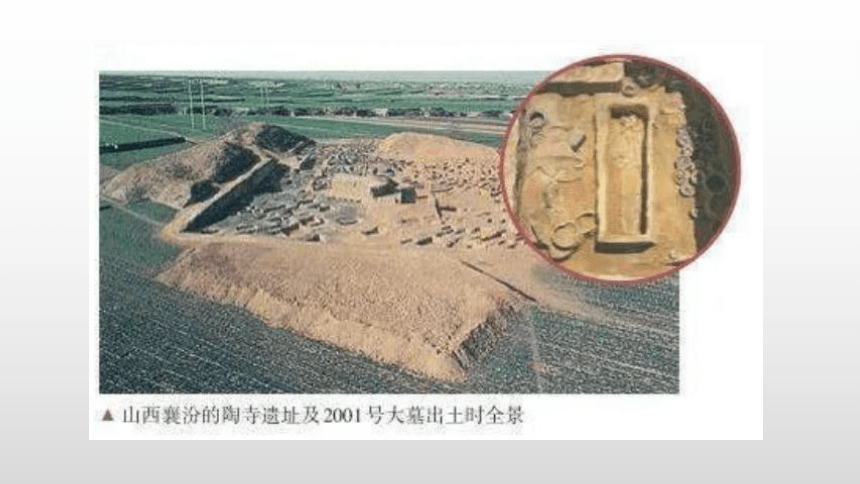

墓地部分及2001 号大墓出土时全景陶寺遗址发现于山西襄汾陶寺村南,距今4300-4000年,是中原龙山文化代表性遗址从20世纪70年代后期发掘研究至今。陶寺遗址的考古学年代在夏之前,有专家认为它是帝尧的都城,拥有文明起源及形成的要素和标志,具备了国家的初始形态。陶寺遗址发现墓地有一千多座,可以分为大、中、小型。墓葬呈现出鲜明的等级分化,大墓墓主使用木棺棺内撒朱砂,随葬品精美丰富;小墓随葬品极少,有的甚至一无所有。这体现了墓主人生前社会地位的巨大差距。

7.山西襄汾陶寺遗址

西周王朝为巩固政权,强化中央对地方的控制,在全国范围实行大规模分封。分封的核心内容是“授民授疆土”。周天子派遣同姓子弟、功臣、旧邦首领等诸侯到指定的地点去治理那里的土地和人民,作为西周的地方政权诸侯在封地内又将大部分土地分封给卿大夫为采邑,卿大夫再把土地分封给士。分封确立了天子、诸侯、卿大夫、士之间严格的等级臣属关系,形成了“封建亲戚,以藩屏周”的政治格局。本图反映了周初分封的主要诸侯国分布区域及其都城的情况。

10.西周分封示意图

课文所引史料解读

益①让帝禹之子启。

——[西汉]司马迁:《史记》②卷2《夏本纪》

[注释]①益:禹选择的接班人。②《史记》:纪传体通史,西汉司马迁撰,130卷,记载了自传说中的黄帝开始,到汉武帝元狩元年(公元前122)的历史。

[解读]据《史记·夏本纪》记载,禹即位后先立皋陶为继承人,后皋陶卒,禹又立益为继承人。禹死后,以天下授益,三年之丧后,益让位于禹子启,避居箕山。相传启贤诸侯皆离开益而归附启,于是启即天子之位。

学思之窗

启与支党①攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——[西汉]刘向整理:《战国策》②卷29《燕策一》

[注释]①支党:“支”或作“友”“交”即同党。②《战国策》:文本流传很早,经西汉刘向整理而定名为《战国策》。此书主要记录了战国纵横家的游说之辞,亦有战国纵横捭阖的若干史事。

[解读]本条史料记载启通过暴力手段夺取权力,与《史记》的说法不同。

学思之窗

史料阅读

上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害,而民说之,使王天下,号曰有巢氏①。民食果蓏②蜯蛤,腥臊恶臭,而伤害腹胃,民多疾病,有圣人作,钻隧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰隧人氏③。中古之世,天下大水,而鲧④、禹决渎⑤;近古之世,桀⑥、纣⑦暴乱,而汤⑧、武⑨征伐。

——韩非:《韩非子·五蠹》

[注释]①有巢氏:传说为巢居的发明者上古氏族首领。《庄子·盗跖》记载:“且吾闻之,古者禽兽多而人民少,于是民皆巢居以避之。昼拾橡栗,暮栖木上,故命之曰有巢氏之民。”②蓏 (luo): 瓜类植物果实。③遂人氏:传说为人工取火的发明者,上古氏族首领隧,取火的工具。《太平御览》卷869引《尸子》云:“遂人上观辰星,下察五木,以为火也。”④鲧(gun):据《史记·夏本纪》记载鲧为帝颛顼之子,禹之父,但实为传说人物鲧治理洪水九年无功,被尧诛杀于羽山。⑤渎( du): 小沟渠,泛指河川。⑥桀: 妙姓,名履癸,溢号桀,夏朝最后一位国君。《史记·夏本纪》记载:“桀不务德而武伤百姓,百姓弗堪。”桀是中国历史上著名的暴君,后被商汤推翻。⑦纣:名辛,谥号纣,商朝最后一位国君。《史记·殷本纪》裴驷《集解》引《溢法》曰:“残义损善曰纣。”纣是中国历史上著名的暴君,后被周族推翻。⑧汤:子姓,名履,商朝开国君主。在位期间重视保护民众,阶级矛盾较缓和,国力强盛。《诗经·商颂·殷武》称:“昔有成汤,自彼氏羌,莫敢不来享,莫敢不来王,曰商是常。”⑨武:周武王,姬姓名发。西周王朝的开国君主。在位期间推行分封制和宗法制,被视为中国历史上的明君。

[解读]这段材料虽然大多是传说,但也反映了原始社会自然环境恶劣、生产力水平低下的状况,以及人们为了生存而不断征服自然的过程。

方里而井①,井九百亩,其中为公田②。八家皆私百亩,同养公田。

——[战国] 孟子:《孟子·滕文公上》[注释]①井:指井田。因土地分割类似“井”字而得名。②公田:奴隶制国家或国君所拥有的土地。位于井田的中央。《谷梁传·宣公十五年》记载:“井田者,九百亩.公田居一。”

[解读]这段材料从一个侧面反映了西周的井田制度,以及井田的耕作、劳役方式。

人无于水监①,当于民监。

——《尚书·酒诰》

惟王子子孙孙永保民。

——《尚书·梓材》

[注释]①监: 通“鉴”,意为镜鉴。

[解读]西周是中国民本思想的发端时期不仅《尚书》中有关于民本的思想,在已经整理的清华简《厚父》中也有“民心惟本,厥作为叶”的记载,更加确证了中国民本思想的悠久历史。《酒诘》中王以告诫的口吻说:“人不要只以水为镜,而应当以民众为镜。”《梓材》中,同样表达了西周统治者希望他的子子孙孙要“保民”的思想。尽管西周统治者不可能真正做到“保民”,但这种以民为鉴和保民”的思想,对中国历史上民本思想的形成产生了重大影响

探究与拓展

自黄帝至舜、禹,皆同姓①而异其国号以章明德。故黄帝为有熊,帝颛顼为高阳,帝学为高辛,帝尧为陶唐,帝舜为有虞。帝禹为夏后而别氏②,姓奴氏。契为商,姓子氏。弃为周,姓姬氏。

——[西汉]司马迁:《史记》卷1《五帝本纪》

[ 注释]①姓:《说文解字》云:“人所生也。古之神圣人,母感天而生子,故称天子因生以为姓。从女生,生亦声。《春秋》传曰:天子因生以赐姓。”可知姓的本义指女子所生,是母系氏族社会里具有同一血缘关系、共同祖先的标识。由于同姓不婚,姓的产生也是为了将不同氏族区别开来。②氏:氏产生于父系氏族社会。氏指同姓衍生出的分支,代表同姓各部落的名称。文明产生后,官职和地域等都可以成为氏。姓不变,而氏却可能变化。

[解读]关于五帝的名称与顺序,古书中有不同的说法。司马迁将他们描绘成具有同一血缘、先后相继的关系,虽然一定程度上反映了远古社会不同氏族之间不断融合的情况,但与历史实际未必完全相符,而更可能是出于他所处时代大一统历史观的需要。

2.相关典型资料及解读

舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑①其君者也。

——[战国]韩非:《韩非子·说疑》

[注释]①弑:《说文解字》云:“臣杀君也。”古人将臣杀君、子杀父母称为弑。

[ 解读]韩非将尧、舜、禹之间的权力转移描绘成激烈斗争的结果,与选贤任能的禅让制相矛盾。这一方面反映了古人对于五帝间的权力转移有不同传说,另一方面也反映了韩非本人主张君主要加强集权、防范臣下的思想。

重要历史概念解释

三皇五帝

古史传说人物,远古时代的氏族或部落领袖。三皇五帝作为一个专有名称出现在战国时代。《周礼》《庄子》《吕氏春秋》等书中都有这个概念,但说法不一。“三皇”的说法主要有六种:①伏羲、女娲、神农;②炼人、伏羲、女娲;③伏羲、神农、燃人;④伏羲、神农、共工;⑤伏羲、神农、黄帝;⑥伏羲、神农、祝融。“五帝”也有多种不同的组合。现在一般采用的多是《易传》《大戴礼记》《国语》《史记》中的说法:黄帝、灏项、帝兽、帝尧、帝舜。

共和行政

西周政治事件。周厉王暴虐专制,引发国人暴动,厉王出逃。此后,由召穆公周定公二人共同行政,号为共和。共和十四年,厉王死,太子静即位,是为周宣王,共和行政结束。另一说是指共国国君共伯和在厉王出逃后代行天子事,故称共和行政。

学术观点

关于中国早期国家形成的具体途径

中国早期国家形成的具体途径,是近年来从理论和实践上探讨十分集中的一个问题。为此,林甘泉在《世纪之交中国古代史研究的几个热点问题》(《林甘泉文集》,上海辞书出版社2005年版)一文中说:“我个人认为,探讨中国国家的起源,既要重视考古发掘所提供的文化信息和参考国外现代文化人类学的最新成果,也不能忽视文献记载中有关原始社会向早期国家过渡的古史传说所隐含的历史素材部落联盟说、酋邦说和城邑聚落说都只是国家起源的几种理论模式。问题的关键在于要准确地揭示中国从原始社会向文明社会过渡的政治组织的基本特征及其形成的具体途径。我们不排斥把外国学者所提出的几种模式作为参照系,但从中国的历史实际出发,无需在这些理论模式中决定取舍,也可以作出既符合人类历史共同规律又显示中国历史特点的自己的理论概括。

问题解答

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法

关于启继位的不同说法目前还不能确定孰是孰非,这反映了从公天下的禅让制到家天下的世袭制转变过程,并非二帆风顺。根据《史记·夏本纪》的记载,禹先举荐培养了皋陶,因皋陶早卒,禹又举荐益作为接班人说明禅让制在禹的时代仍有很大影响,他还不敢明目张胆地将位置传给启。《战国策》以及《史记》中关于启和益、有扈氏的冲突也具有很高的可信度,说明这一转变并非理想化的风平浪静。

商朝是中国早期国家,社会生产力水平还不高,社会组织中的血缘关系尚未完全被打破,商朝没有能力对王畿之外的广大地区实行直接控制。内外服制是当时能够达到有效统治的最佳方式。

商朝为什么推行内外服制

问题探究

商朝政权与神权相统一,宗教色彩十分浓厚,商王遇事必卜就反映了这种状况。但夏商覆亡的历史教训使西周统治者认识到,依靠天命进行统治是不牢靠的,统治者还应当重视自身的道德修养和保护“小民”。《尚书》中的这两句话就是周人这一思想的反映

这两则材料反映了西周统治者从重神观念向重人观念的转变,统治者逐渐认识到民的重要性,这一转变对中国历史上民本思想的产生有重大影响。孔子、孟子的“仁”与“仁政”思想,以及历代以民为本、民为邦本的呼声,在治国理政上发挥出积极作用。中国历史上国家治理比较好的时期,也是民本思想受到重视的时期

谢谢观赏

第一课 中华文明的起源与早期国家

一、重点和难点

1.重点

中华文明起源的多元性、早期国家的特征。

2.难点

私有制、阶级与国家产生的关系。

图片说明

元谋人门齿化石发现于1965年5月,系一左、一右两颗中门齿,有研究者认为可能是青年男性门齿。

牙齿呈浅灰色,石化程度较深门齿粗硕,齿冠部分尤为明显。唇面较平坦,舌面具有发达的铲型舌窝。

元谋人上中门齿与猿类的明显不同,与北京人门齿在形态上相似,但也有明显的差异,北京人较元谋人要进步。

研究人员根据元谋人牙齿的性质,确定其为直立人种的一个新亚种,命名为直立人元谋新亚种,简称元谋直立人,俗称元谋人。

1.元谋人门齿化石

2.中国旧石器时代重要人类遗址分布图

旧石器时代人类遗址是指旧石器时代人类活动所留下的遗迹和遗物,包括人类本身的化石。它是研究远古人类起源和活动的重要材料。中国境内发现的旧石器时代人类遗址有数百处,主要集中在黄河流域、长江流域,但也遍布南北。这一遗址图反映出中国是远古人类起源的重要地区之一。教科书中的地图、示意图由中国地图出版社教材出版分社绘制。

3.陕西临潼姜寨聚落遗址复原图

20世纪70年代开始发掘的姜寨遗址位于陕西西安临潼区,是仰韶文化的代表性遗址。姜寨遗址内有五组房屋,系五个大家族。每组房屋中都有一座面积为100平方米左右的大房子和一座面积为30平方米左右的中型房子其余是面积为 15平方米左右的小型房子。大房子应是大家族内举行集会议事等活动的公共房子,中型房子应是族长使用,小型房子是各家庭使用。姜寨遗址中,若干近亲属成员组成一个大家族,五个大家族组成一个氏族。姜寨遗址是一个300-500人组成的氏族公社。姜寨遗址有氏族公共墓地,各个墓葬随葬品不多,差别不大,说明贫富分化尚未产生。

5.红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石家

红山文化牛河梁遗址于20世纪80年代发现于辽宁朝阳凌源市和建平县交界处牛河梁的山梁上,距今5000多年。山梁上有一座女神庙,女神庙遗址周围分布着许多积石冢和祭坛。积石家用石头砌成,或长方形或圆形,中间有较大的石棹,随葬品以玉器为主。数座积石冢构成一个幕群。积石冢以祭坛为中心,规模宏大,当为部落或部族共同祭祀天地神和祖先的地方。牛河梁遗址的祭坛和积石家,反映了当时社会等级的分化和权力神圣化,被誉为中华文明诞生的曙光。本图中的圆形遗址为祭坛,左侧为大型积石冢。

良渚文化是长江下游地区新石器时代晚期文化,因浙江杭州余杭良渚遗址得名。2006年,在以余杭莫角山为中心的地区发现良渚古城,古城南北长1800-1900米、东西宽1500-1700米,总面积达290多万平方米。平面布局略呈圆角长方形,正南北方向。城墙底部以石块铺垫为基础,在石头基础上用黄色黏土堆筑而成。城墙内外有壕沟。良渚古城的发现丰富了良渚文化内涵,也为中华文明起源提供了实证。

6.良渚古城城墙分布范围示意图

墓地部分及2001 号大墓出土时全景陶寺遗址发现于山西襄汾陶寺村南,距今4300-4000年,是中原龙山文化代表性遗址从20世纪70年代后期发掘研究至今。陶寺遗址的考古学年代在夏之前,有专家认为它是帝尧的都城,拥有文明起源及形成的要素和标志,具备了国家的初始形态。陶寺遗址发现墓地有一千多座,可以分为大、中、小型。墓葬呈现出鲜明的等级分化,大墓墓主使用木棺棺内撒朱砂,随葬品精美丰富;小墓随葬品极少,有的甚至一无所有。这体现了墓主人生前社会地位的巨大差距。

7.山西襄汾陶寺遗址

西周王朝为巩固政权,强化中央对地方的控制,在全国范围实行大规模分封。分封的核心内容是“授民授疆土”。周天子派遣同姓子弟、功臣、旧邦首领等诸侯到指定的地点去治理那里的土地和人民,作为西周的地方政权诸侯在封地内又将大部分土地分封给卿大夫为采邑,卿大夫再把土地分封给士。分封确立了天子、诸侯、卿大夫、士之间严格的等级臣属关系,形成了“封建亲戚,以藩屏周”的政治格局。本图反映了周初分封的主要诸侯国分布区域及其都城的情况。

10.西周分封示意图

课文所引史料解读

益①让帝禹之子启。

——[西汉]司马迁:《史记》②卷2《夏本纪》

[注释]①益:禹选择的接班人。②《史记》:纪传体通史,西汉司马迁撰,130卷,记载了自传说中的黄帝开始,到汉武帝元狩元年(公元前122)的历史。

[解读]据《史记·夏本纪》记载,禹即位后先立皋陶为继承人,后皋陶卒,禹又立益为继承人。禹死后,以天下授益,三年之丧后,益让位于禹子启,避居箕山。相传启贤诸侯皆离开益而归附启,于是启即天子之位。

学思之窗

启与支党①攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——[西汉]刘向整理:《战国策》②卷29《燕策一》

[注释]①支党:“支”或作“友”“交”即同党。②《战国策》:文本流传很早,经西汉刘向整理而定名为《战国策》。此书主要记录了战国纵横家的游说之辞,亦有战国纵横捭阖的若干史事。

[解读]本条史料记载启通过暴力手段夺取权力,与《史记》的说法不同。

学思之窗

史料阅读

上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害,而民说之,使王天下,号曰有巢氏①。民食果蓏②蜯蛤,腥臊恶臭,而伤害腹胃,民多疾病,有圣人作,钻隧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰隧人氏③。中古之世,天下大水,而鲧④、禹决渎⑤;近古之世,桀⑥、纣⑦暴乱,而汤⑧、武⑨征伐。

——韩非:《韩非子·五蠹》

[注释]①有巢氏:传说为巢居的发明者上古氏族首领。《庄子·盗跖》记载:“且吾闻之,古者禽兽多而人民少,于是民皆巢居以避之。昼拾橡栗,暮栖木上,故命之曰有巢氏之民。”②蓏 (luo): 瓜类植物果实。③遂人氏:传说为人工取火的发明者,上古氏族首领隧,取火的工具。《太平御览》卷869引《尸子》云:“遂人上观辰星,下察五木,以为火也。”④鲧(gun):据《史记·夏本纪》记载鲧为帝颛顼之子,禹之父,但实为传说人物鲧治理洪水九年无功,被尧诛杀于羽山。⑤渎( du): 小沟渠,泛指河川。⑥桀: 妙姓,名履癸,溢号桀,夏朝最后一位国君。《史记·夏本纪》记载:“桀不务德而武伤百姓,百姓弗堪。”桀是中国历史上著名的暴君,后被商汤推翻。⑦纣:名辛,谥号纣,商朝最后一位国君。《史记·殷本纪》裴驷《集解》引《溢法》曰:“残义损善曰纣。”纣是中国历史上著名的暴君,后被周族推翻。⑧汤:子姓,名履,商朝开国君主。在位期间重视保护民众,阶级矛盾较缓和,国力强盛。《诗经·商颂·殷武》称:“昔有成汤,自彼氏羌,莫敢不来享,莫敢不来王,曰商是常。”⑨武:周武王,姬姓名发。西周王朝的开国君主。在位期间推行分封制和宗法制,被视为中国历史上的明君。

[解读]这段材料虽然大多是传说,但也反映了原始社会自然环境恶劣、生产力水平低下的状况,以及人们为了生存而不断征服自然的过程。

方里而井①,井九百亩,其中为公田②。八家皆私百亩,同养公田。

——[战国] 孟子:《孟子·滕文公上》[注释]①井:指井田。因土地分割类似“井”字而得名。②公田:奴隶制国家或国君所拥有的土地。位于井田的中央。《谷梁传·宣公十五年》记载:“井田者,九百亩.公田居一。”

[解读]这段材料从一个侧面反映了西周的井田制度,以及井田的耕作、劳役方式。

人无于水监①,当于民监。

——《尚书·酒诰》

惟王子子孙孙永保民。

——《尚书·梓材》

[注释]①监: 通“鉴”,意为镜鉴。

[解读]西周是中国民本思想的发端时期不仅《尚书》中有关于民本的思想,在已经整理的清华简《厚父》中也有“民心惟本,厥作为叶”的记载,更加确证了中国民本思想的悠久历史。《酒诘》中王以告诫的口吻说:“人不要只以水为镜,而应当以民众为镜。”《梓材》中,同样表达了西周统治者希望他的子子孙孙要“保民”的思想。尽管西周统治者不可能真正做到“保民”,但这种以民为鉴和保民”的思想,对中国历史上民本思想的形成产生了重大影响

探究与拓展

自黄帝至舜、禹,皆同姓①而异其国号以章明德。故黄帝为有熊,帝颛顼为高阳,帝学为高辛,帝尧为陶唐,帝舜为有虞。帝禹为夏后而别氏②,姓奴氏。契为商,姓子氏。弃为周,姓姬氏。

——[西汉]司马迁:《史记》卷1《五帝本纪》

[ 注释]①姓:《说文解字》云:“人所生也。古之神圣人,母感天而生子,故称天子因生以为姓。从女生,生亦声。《春秋》传曰:天子因生以赐姓。”可知姓的本义指女子所生,是母系氏族社会里具有同一血缘关系、共同祖先的标识。由于同姓不婚,姓的产生也是为了将不同氏族区别开来。②氏:氏产生于父系氏族社会。氏指同姓衍生出的分支,代表同姓各部落的名称。文明产生后,官职和地域等都可以成为氏。姓不变,而氏却可能变化。

[解读]关于五帝的名称与顺序,古书中有不同的说法。司马迁将他们描绘成具有同一血缘、先后相继的关系,虽然一定程度上反映了远古社会不同氏族之间不断融合的情况,但与历史实际未必完全相符,而更可能是出于他所处时代大一统历史观的需要。

2.相关典型资料及解读

舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑①其君者也。

——[战国]韩非:《韩非子·说疑》

[注释]①弑:《说文解字》云:“臣杀君也。”古人将臣杀君、子杀父母称为弑。

[ 解读]韩非将尧、舜、禹之间的权力转移描绘成激烈斗争的结果,与选贤任能的禅让制相矛盾。这一方面反映了古人对于五帝间的权力转移有不同传说,另一方面也反映了韩非本人主张君主要加强集权、防范臣下的思想。

重要历史概念解释

三皇五帝

古史传说人物,远古时代的氏族或部落领袖。三皇五帝作为一个专有名称出现在战国时代。《周礼》《庄子》《吕氏春秋》等书中都有这个概念,但说法不一。“三皇”的说法主要有六种:①伏羲、女娲、神农;②炼人、伏羲、女娲;③伏羲、神农、燃人;④伏羲、神农、共工;⑤伏羲、神农、黄帝;⑥伏羲、神农、祝融。“五帝”也有多种不同的组合。现在一般采用的多是《易传》《大戴礼记》《国语》《史记》中的说法:黄帝、灏项、帝兽、帝尧、帝舜。

共和行政

西周政治事件。周厉王暴虐专制,引发国人暴动,厉王出逃。此后,由召穆公周定公二人共同行政,号为共和。共和十四年,厉王死,太子静即位,是为周宣王,共和行政结束。另一说是指共国国君共伯和在厉王出逃后代行天子事,故称共和行政。

学术观点

关于中国早期国家形成的具体途径

中国早期国家形成的具体途径,是近年来从理论和实践上探讨十分集中的一个问题。为此,林甘泉在《世纪之交中国古代史研究的几个热点问题》(《林甘泉文集》,上海辞书出版社2005年版)一文中说:“我个人认为,探讨中国国家的起源,既要重视考古发掘所提供的文化信息和参考国外现代文化人类学的最新成果,也不能忽视文献记载中有关原始社会向早期国家过渡的古史传说所隐含的历史素材部落联盟说、酋邦说和城邑聚落说都只是国家起源的几种理论模式。问题的关键在于要准确地揭示中国从原始社会向文明社会过渡的政治组织的基本特征及其形成的具体途径。我们不排斥把外国学者所提出的几种模式作为参照系,但从中国的历史实际出发,无需在这些理论模式中决定取舍,也可以作出既符合人类历史共同规律又显示中国历史特点的自己的理论概括。

问题解答

关于启的继位,为什么会出现上述不同说法

关于启继位的不同说法目前还不能确定孰是孰非,这反映了从公天下的禅让制到家天下的世袭制转变过程,并非二帆风顺。根据《史记·夏本纪》的记载,禹先举荐培养了皋陶,因皋陶早卒,禹又举荐益作为接班人说明禅让制在禹的时代仍有很大影响,他还不敢明目张胆地将位置传给启。《战国策》以及《史记》中关于启和益、有扈氏的冲突也具有很高的可信度,说明这一转变并非理想化的风平浪静。

商朝是中国早期国家,社会生产力水平还不高,社会组织中的血缘关系尚未完全被打破,商朝没有能力对王畿之外的广大地区实行直接控制。内外服制是当时能够达到有效统治的最佳方式。

商朝为什么推行内外服制

问题探究

商朝政权与神权相统一,宗教色彩十分浓厚,商王遇事必卜就反映了这种状况。但夏商覆亡的历史教训使西周统治者认识到,依靠天命进行统治是不牢靠的,统治者还应当重视自身的道德修养和保护“小民”。《尚书》中的这两句话就是周人这一思想的反映

这两则材料反映了西周统治者从重神观念向重人观念的转变,统治者逐渐认识到民的重要性,这一转变对中国历史上民本思想的产生有重大影响。孔子、孟子的“仁”与“仁政”思想,以及历代以民为本、民为邦本的呼声,在治国理政上发挥出积极作用。中国历史上国家治理比较好的时期,也是民本思想受到重视的时期

谢谢观赏

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进