《乡土中国》课件(共31张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 《乡土中国》课件(共31张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-19 10:27:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

认识中国乡土本色

《乡土中国》导读

必修上第五单元微专题一

整本书阅读与研讨

活动导入

阅读学术类文本,有两条基本路径:一是“读

进去”,也就是读懂文本,重点在于梳理文本内

在逻辑,理清观点与理由之间的关系。包括概

括主旨,分出文章层次并概括层意,列出主要

概念等基本环节;二是“读出来”,就是跳出文

本,用自己的眼光审视文本,考察观点与理由

之间的合理性,对比其他学者不同观点,做出

独立判断。读懂文本,弄清文本内在结构是基础;

通过不同观点的碰撞和“我”与“他人”的对话,以形成自己的独立判断。

活动过程

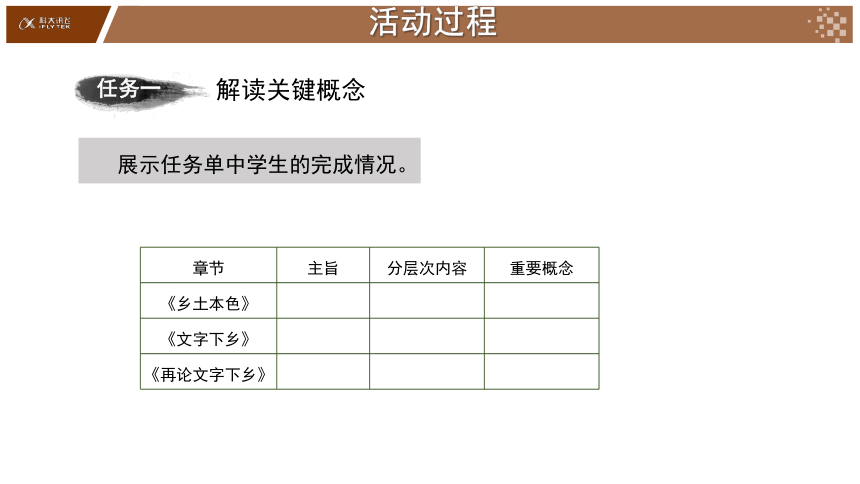

任务一

解读关键概念

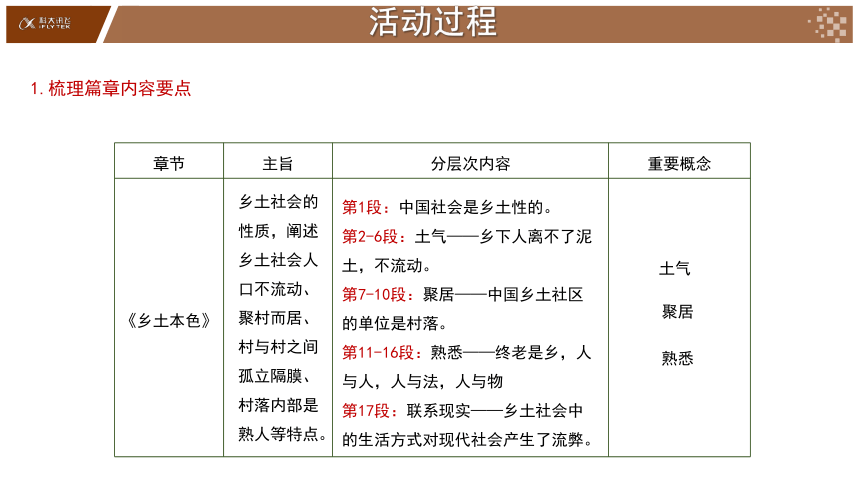

章节 主旨 分层次内容 重要概念

《乡土本色》

《文字下乡》

《再论文字下乡》

展示任务单中学生的完成情况。

活动过程

章节 主旨 分层次内容 重要概念

《乡土本色》

1.梳理篇章内容要点

乡土社会的性质,阐述乡土社会人口不流动、聚村而居、村与村之间孤立隔膜、村落内部是熟人等特点。

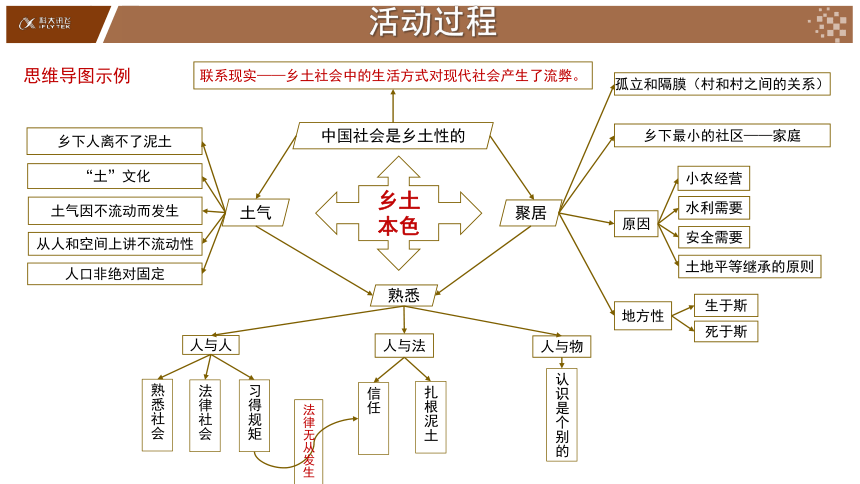

第1段:中国社会是乡土性的。

第2-6段:土气——乡下人离不了泥土,不流动。

第7-10段:聚居——中国乡土社区的单位是村落。

第11-16段:熟悉——终老是乡,人与人,人与法,人与物

第17段:联系现实——乡土社会中的生活方式对现代社会产生了流弊。

土气

聚居

熟悉

活动过程

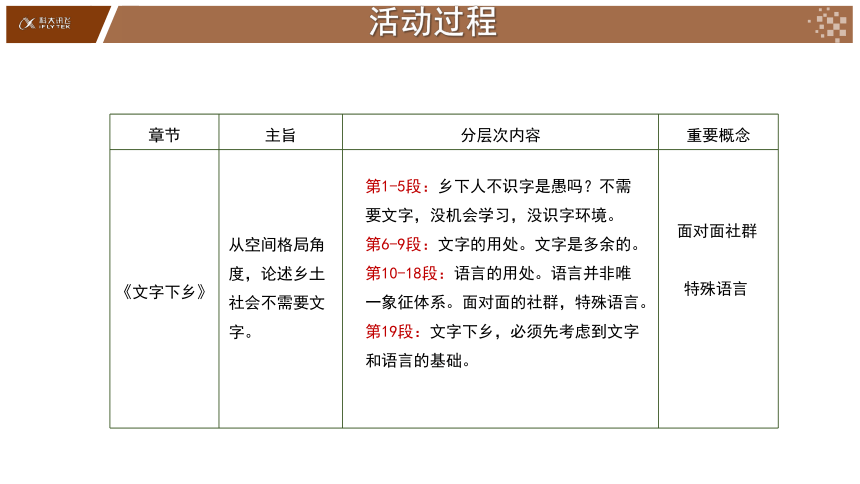

章节 主旨 分层次内容 重要概念

《文字下乡》

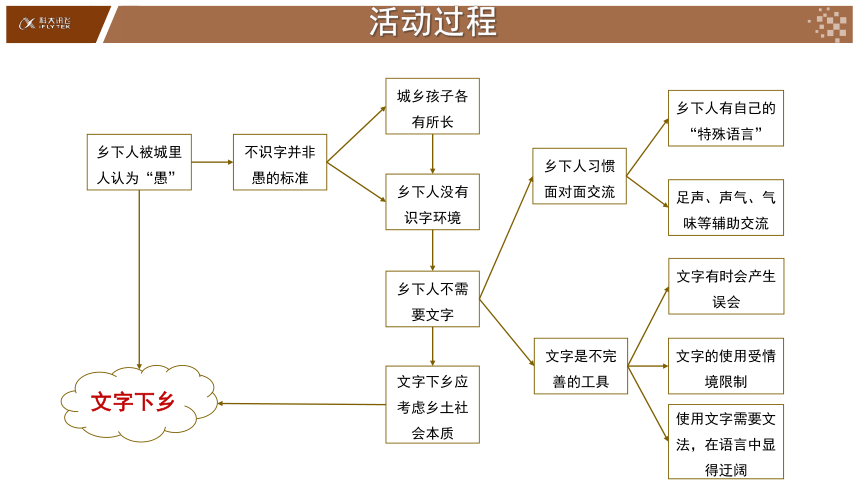

从空间格局角度,论述乡土社会不需要文字。

第1-5段:乡下人不识字是愚吗?不需要文字,没机会学习,没识字环境。

第6-9段:文字的用处。文字是多余的。

第10-18段:语言的用处。语言并非唯一象征体系。面对面的社群,特殊语言。

第19段:文字下乡,必须先考虑到文字和语言的基础。

面对面社群

特殊语言

活动过程

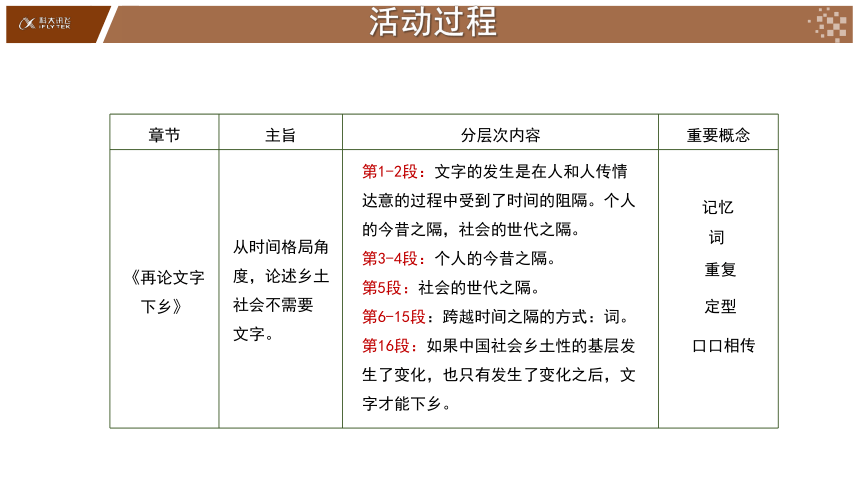

章节 主旨 分层次内容 重要概念

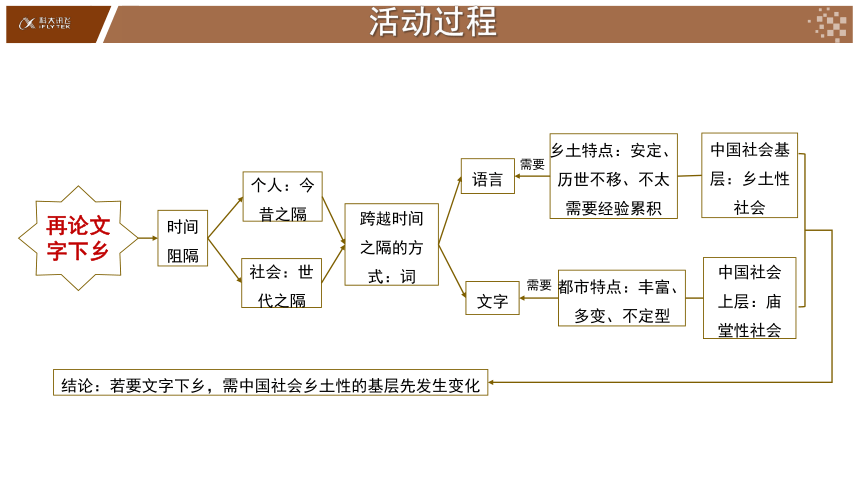

《再论文字下乡》

从时间格局角度,论述乡土社会不需要

文字。

第1-2段:文字的发生是在人和人传情达意的过程中受到了时间的阻隔。个人的今昔之隔,社会的世代之隔。

第3-4段:个人的今昔之隔。

第5段:社会的世代之隔。

第6-15段:跨越时间之隔的方式:词。

第16段:如果中国社会乡土性的基层发生了变化,也只有发生了变化之后,文字才能下乡。

记忆

词

口口相传

重复

定型

活动过程

任务二

绘制前三章的思维导图

根据任务一的表格,绘制前三章的思维导图。

活动过程

土气

聚居

熟悉

乡土

本色

中国社会是乡土性的

孤立和隔膜(村和村之间的关系)

“土”文化

土气因不流动而发生

从人和空间上讲不流动性

人口非绝对固定

乡下人离不了泥土

乡下最小的社区——家庭

原因

小农经营

水利需要

安全需要

土地平等继承的原则

地方性

死于斯

人与人

人与物

生于斯

熟悉社会

法律社会

习得规矩

信任

扎根泥土

认识是个别的

人与法

法律无从发生

联系现实——乡土社会中的生活方式对现代社会产生了流弊。

思维导图示例

活动过程

乡下人被城里人认为“愚”

文字下乡

不识字并非愚的标准

城乡孩子各有所长

乡下人没有识字环境

乡下人不需要文字

文字下乡应考虑乡土社会本质

乡下人习惯面对面交流

文字是不完善的工具

乡下人有自己的“特殊语言”

足声、声气、气味等辅助交流

文字有时会产生误会

文字的使用受情境限制

使用文字需要文法,在语言中显得迂阔

活动过程

个人:今昔之隔

再论文字下乡

跨越时间之隔的方式:词

社会:世代之隔

时间阻隔

语言

文字

乡土特点:安定、历世不移、不太需要经验累积

都市特点:丰富、多变、不定型

中国社会基层:乡土性社会

中国社会上层:庙堂性社会

结论:若要文字下乡,需中国社会乡土性的基层先发生变化

需要

需要

活动过程

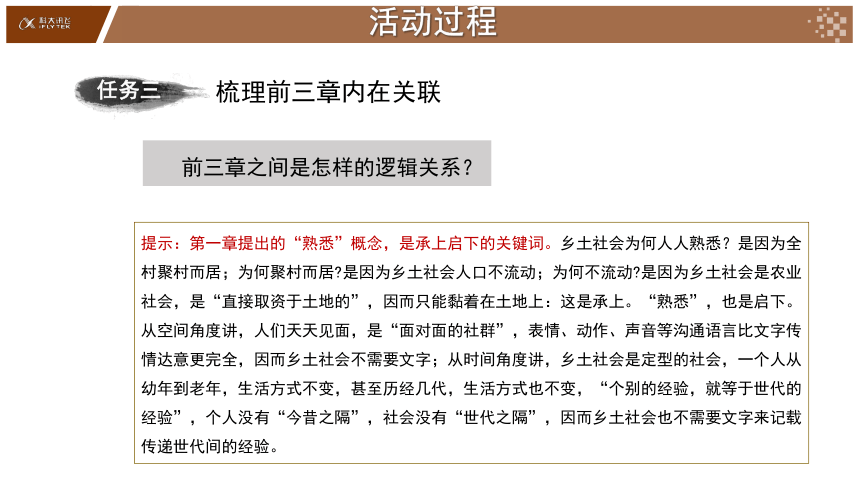

任务三

梳理前三章内在关联

前三章之间是怎样的逻辑关系?

提示:第一章提出的“熟悉”概念,是承上启下的关键词。乡土社会为何人人熟悉?是因为全村聚村而居;为何聚村而居 是因为乡土社会人口不流动;为何不流动 是因为乡土社会是农业社会,是“直接取资于土地的”,因而只能黏着在土地上:这是承上。“熟悉”,也是启下。从空间角度讲,人们天天见面,是“面对面的社群”,表情、动作、声音等沟通语言比文字传情达意更完全,因而乡土社会不需要文字;从时间角度讲,乡土社会是定型的社会,一个人从幼年到老年,生活方式不变,甚至历经几代,生活方式也不变,“个别的经验,就等于世代的经验”,个人没有“今昔之隔”,社会没有“世代之隔”,因而乡土社会也不需要文字来记载传递世代间的经验。

活动过程

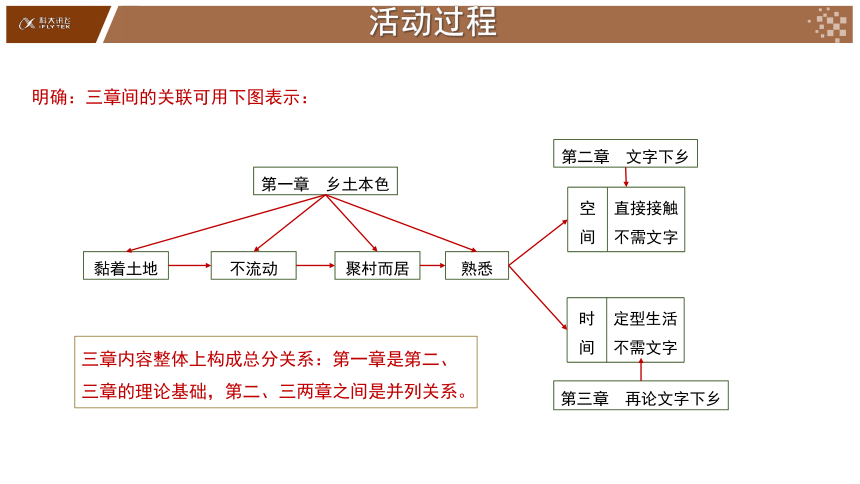

明确:三章间的关联可用下图表示:

第一章 乡土本色

第二章 文字下乡

第三章 再论文字下乡

黏着土地

不流动

聚村而居

熟悉

空间 直接接触

不需文字

时间 定型生活不需文字

三章内容整体上构成总分关系:第一章是第二、三章的理论基础,第二、三两章之间是并列关系。

活动作业

1.《乡土本色》中,作者下了一个最重要的定义:“从基层上看去,中国社会是乡土性的”,将中国社会的基层定义为乡土性的,请你说说这“乡土性”有哪些特点?

2.在《文字下乡》中,作者费孝通提出一个观点:乡土社会是不需要文字的,一方面空间上不需要,因为总是可以面对面;另一方面是时间上不需要,因为在乡土文化中有声音就足够了,乡土社会有文化但不需要文字,因为他们没有用文字来帮助他们生活的需求。你认同他的这种观点吗?请以小组为单位展开讨论,并形成统一认识。

3.阅读第四章《差序格局》,给“差序格局”下定义或作诠释。

活动小结

章节间结构关系

内容

概念

结构

认识中国乡土本色

解读“差序格局”,解释生活现象

必修上第五单元微专题一

整本书阅读与研讨

活动导入

你能说出家庭关系中多少亲戚的称呼?按一定的顺序说。你排序的标准是什么?

排序标准:亲疏、血缘关系不同等。

活动过程

任务一

初读感知,理清思路

结构层次 层次内容

第1-3段 提出中国社会中存在“私”的问题,从而引出对社会结构格局的分析。

第4-10段 从亲属关系和地缘关系的层面来解释“差序格局”的内涵与特点。

第11-19段 从文化层面阐释“差序格局”以及其对中国社会的影响。

第20段 总结全文,重申“差序格局”下社会关系的内涵,呼应开头“私”的问题。

1.速读《差序格局》,划分文章的结构层次。

活动过程

任务二

精读文本,深入理解

1.阅读第二、三部分,作者是怎样解说“差序格局”的?完成下表。

西洋社会 中国乡土社会

团体格局

(“捆柴”)

界限分明

家庭

(集体主义)

以集体为中心

权利与义务

活动过程

西洋社会 中国乡土社会

团体格局

(“捆柴”)

界限分明

家庭

(集体主义)

以集体为中心

权利与义务

提示:作者用“对比”的方法解说中国乡土社会的“差序格局”。

(差序格局)

“水波纹”

(伸缩自如)

(亲属)

自我主义

(以己为中心)

地缘关系

活动过程

2.团体格局和差序格局有什么区别呢?

团体格局 差序格局

形式

起源

道德 基础

道德 体系

普遍 标准

像一捆一捆扎清楚的柴

像一圈圈荡开的波纹

西洋社会的结构模式

乡土社会的结构模式

以团体利益为核心,同时主张个人主义

一切价值以“己”作为中心,主张自我主义

人人平等,一视同仁

团体、群己界限分明

维系着私人的逻辑

彼此关系相对,具有伸缩性

依靠“法”维持这一格局

依靠“礼”维持这一格局

活动过程

3.请你结合本章以及下列儒家典籍中的材料,思考“差序格局”的特点。

诗云:“刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。” 言举斯心加诸彼而已。……善推其所为而已矣!(《孟子》)

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。”(《论语·为政》)

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”(《论语·宪问》)

活动过程

差序格局 儒家思想

波纹图 伦(沦)

愈推愈远,愈推愈薄 推己及人

可伸缩 推己及人

以自己为中心 自我主义:杨朱——小己

孔子——大己

差序格局的这些特点形成的原因是什么?

②经济水平

③传统文化中的“差等”关系概念的影响

①生活上的亲缘、地缘关系

明确:

活动过程

4.给“差序格局”下个定义。

是以“己”为中心,在生活中与他人之间的亲疏构成的社会关系的同心圆,每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,人和人来往构成的网络中的纲纪就是差序,由此形成的社会格局就是差序格局。

活动过程

任务三

绘制思维导图

根据任务一和任务二,完成《差序格局》思维导图的绘制。

活动过程

差序格局

问题的提出

因私害公现象普遍

因私害公的后果

社会结构格局

西洋社会“捆柴式”团体格局

乡土社会“同心圆水波式”差序格局

成员对团体关系相同

团体有界限,界限分明

解说

特点

乡土社会中家的范围因时因地伸缩

乡土社会中亲属关系类似“同心圆波纹”

乡土社会中地缘关系类似“同心圆波纹”

不同于杨朱的自我主义

以己为核心、推己及人

群己界限模糊

有差等的次序

不同于耶稣、墨子的一放不可收义

克己

问题的解决

思维导图示例

活动过程

任务四

结合文本,交流讨论

“断粮了我们支援你!”

“有状况及时说, 我电话不关机! ”

“食物咋办? 我们可以帮你们送到电梯门口放着。 ”

——《宁波晚报》2020年1月25日报道的《宁波一家人武汉回来就自我隔离! 微信群里发了个消息, 万万想不到的是……》

1.报道中的“温暖互助”体现了“ 差序格局”还是“ 团体格局”的优势?

活动过程

明确:

“邻里”本就是差序格局中的一个圈,由小家“推己及人”到大楼,不能出门,家族圈变为邻里圈,体现了差序格局伸缩自如的灵活性;其中也有自身现实利益的考虑(若无人伸出援手,被隔离者迫于生存无奈出门),可能被感染。

而“团体格局”在疫情中的作用——出于“自身现实利益的考虑”,邻里间、同乡会、校友会等“熟人”承担起了相应的公共责任。体现了“团体格局” 社会结构中,更多人出于理性,为了他人可以承担损失(牺牲)自己的代价。 比如社区,在疫情中承担了政府应该尽到的社会责任。

活动过程

明确:

二者有相互融合的趋势,两种结构各有利弊,应发挥各自优势促进社会变得更好。但是我们中国的历史太厚重了,惯性太大了,以至于“关系”已经成为外人观察中国社会的必经之途。

2.中国社会现代化如何转型?

本书写成于20世纪40年代,八十年后的今天,“自给自足”的环境已经不复存在,以“差序格局”构建的“熟人社会”是否依旧是中国社会的主导?我们是否应该推动中国社会从“熟人社会”到“公民社会”的转型?

活动作业

再读鲁迅的小说《祝福》,请大家试着用“差序格局”的概念去解释《祝福》中祥林嫂生活的社会环境及死因。

活动小结

《差序格局》

核心概念

定义

内容结构

现实关照

再见

认识中国乡土本色

《乡土中国》导读

必修上第五单元微专题一

整本书阅读与研讨

活动导入

阅读学术类文本,有两条基本路径:一是“读

进去”,也就是读懂文本,重点在于梳理文本内

在逻辑,理清观点与理由之间的关系。包括概

括主旨,分出文章层次并概括层意,列出主要

概念等基本环节;二是“读出来”,就是跳出文

本,用自己的眼光审视文本,考察观点与理由

之间的合理性,对比其他学者不同观点,做出

独立判断。读懂文本,弄清文本内在结构是基础;

通过不同观点的碰撞和“我”与“他人”的对话,以形成自己的独立判断。

活动过程

任务一

解读关键概念

章节 主旨 分层次内容 重要概念

《乡土本色》

《文字下乡》

《再论文字下乡》

展示任务单中学生的完成情况。

活动过程

章节 主旨 分层次内容 重要概念

《乡土本色》

1.梳理篇章内容要点

乡土社会的性质,阐述乡土社会人口不流动、聚村而居、村与村之间孤立隔膜、村落内部是熟人等特点。

第1段:中国社会是乡土性的。

第2-6段:土气——乡下人离不了泥土,不流动。

第7-10段:聚居——中国乡土社区的单位是村落。

第11-16段:熟悉——终老是乡,人与人,人与法,人与物

第17段:联系现实——乡土社会中的生活方式对现代社会产生了流弊。

土气

聚居

熟悉

活动过程

章节 主旨 分层次内容 重要概念

《文字下乡》

从空间格局角度,论述乡土社会不需要文字。

第1-5段:乡下人不识字是愚吗?不需要文字,没机会学习,没识字环境。

第6-9段:文字的用处。文字是多余的。

第10-18段:语言的用处。语言并非唯一象征体系。面对面的社群,特殊语言。

第19段:文字下乡,必须先考虑到文字和语言的基础。

面对面社群

特殊语言

活动过程

章节 主旨 分层次内容 重要概念

《再论文字下乡》

从时间格局角度,论述乡土社会不需要

文字。

第1-2段:文字的发生是在人和人传情达意的过程中受到了时间的阻隔。个人的今昔之隔,社会的世代之隔。

第3-4段:个人的今昔之隔。

第5段:社会的世代之隔。

第6-15段:跨越时间之隔的方式:词。

第16段:如果中国社会乡土性的基层发生了变化,也只有发生了变化之后,文字才能下乡。

记忆

词

口口相传

重复

定型

活动过程

任务二

绘制前三章的思维导图

根据任务一的表格,绘制前三章的思维导图。

活动过程

土气

聚居

熟悉

乡土

本色

中国社会是乡土性的

孤立和隔膜(村和村之间的关系)

“土”文化

土气因不流动而发生

从人和空间上讲不流动性

人口非绝对固定

乡下人离不了泥土

乡下最小的社区——家庭

原因

小农经营

水利需要

安全需要

土地平等继承的原则

地方性

死于斯

人与人

人与物

生于斯

熟悉社会

法律社会

习得规矩

信任

扎根泥土

认识是个别的

人与法

法律无从发生

联系现实——乡土社会中的生活方式对现代社会产生了流弊。

思维导图示例

活动过程

乡下人被城里人认为“愚”

文字下乡

不识字并非愚的标准

城乡孩子各有所长

乡下人没有识字环境

乡下人不需要文字

文字下乡应考虑乡土社会本质

乡下人习惯面对面交流

文字是不完善的工具

乡下人有自己的“特殊语言”

足声、声气、气味等辅助交流

文字有时会产生误会

文字的使用受情境限制

使用文字需要文法,在语言中显得迂阔

活动过程

个人:今昔之隔

再论文字下乡

跨越时间之隔的方式:词

社会:世代之隔

时间阻隔

语言

文字

乡土特点:安定、历世不移、不太需要经验累积

都市特点:丰富、多变、不定型

中国社会基层:乡土性社会

中国社会上层:庙堂性社会

结论:若要文字下乡,需中国社会乡土性的基层先发生变化

需要

需要

活动过程

任务三

梳理前三章内在关联

前三章之间是怎样的逻辑关系?

提示:第一章提出的“熟悉”概念,是承上启下的关键词。乡土社会为何人人熟悉?是因为全村聚村而居;为何聚村而居 是因为乡土社会人口不流动;为何不流动 是因为乡土社会是农业社会,是“直接取资于土地的”,因而只能黏着在土地上:这是承上。“熟悉”,也是启下。从空间角度讲,人们天天见面,是“面对面的社群”,表情、动作、声音等沟通语言比文字传情达意更完全,因而乡土社会不需要文字;从时间角度讲,乡土社会是定型的社会,一个人从幼年到老年,生活方式不变,甚至历经几代,生活方式也不变,“个别的经验,就等于世代的经验”,个人没有“今昔之隔”,社会没有“世代之隔”,因而乡土社会也不需要文字来记载传递世代间的经验。

活动过程

明确:三章间的关联可用下图表示:

第一章 乡土本色

第二章 文字下乡

第三章 再论文字下乡

黏着土地

不流动

聚村而居

熟悉

空间 直接接触

不需文字

时间 定型生活不需文字

三章内容整体上构成总分关系:第一章是第二、三章的理论基础,第二、三两章之间是并列关系。

活动作业

1.《乡土本色》中,作者下了一个最重要的定义:“从基层上看去,中国社会是乡土性的”,将中国社会的基层定义为乡土性的,请你说说这“乡土性”有哪些特点?

2.在《文字下乡》中,作者费孝通提出一个观点:乡土社会是不需要文字的,一方面空间上不需要,因为总是可以面对面;另一方面是时间上不需要,因为在乡土文化中有声音就足够了,乡土社会有文化但不需要文字,因为他们没有用文字来帮助他们生活的需求。你认同他的这种观点吗?请以小组为单位展开讨论,并形成统一认识。

3.阅读第四章《差序格局》,给“差序格局”下定义或作诠释。

活动小结

章节间结构关系

内容

概念

结构

认识中国乡土本色

解读“差序格局”,解释生活现象

必修上第五单元微专题一

整本书阅读与研讨

活动导入

你能说出家庭关系中多少亲戚的称呼?按一定的顺序说。你排序的标准是什么?

排序标准:亲疏、血缘关系不同等。

活动过程

任务一

初读感知,理清思路

结构层次 层次内容

第1-3段 提出中国社会中存在“私”的问题,从而引出对社会结构格局的分析。

第4-10段 从亲属关系和地缘关系的层面来解释“差序格局”的内涵与特点。

第11-19段 从文化层面阐释“差序格局”以及其对中国社会的影响。

第20段 总结全文,重申“差序格局”下社会关系的内涵,呼应开头“私”的问题。

1.速读《差序格局》,划分文章的结构层次。

活动过程

任务二

精读文本,深入理解

1.阅读第二、三部分,作者是怎样解说“差序格局”的?完成下表。

西洋社会 中国乡土社会

团体格局

(“捆柴”)

界限分明

家庭

(集体主义)

以集体为中心

权利与义务

活动过程

西洋社会 中国乡土社会

团体格局

(“捆柴”)

界限分明

家庭

(集体主义)

以集体为中心

权利与义务

提示:作者用“对比”的方法解说中国乡土社会的“差序格局”。

(差序格局)

“水波纹”

(伸缩自如)

(亲属)

自我主义

(以己为中心)

地缘关系

活动过程

2.团体格局和差序格局有什么区别呢?

团体格局 差序格局

形式

起源

道德 基础

道德 体系

普遍 标准

像一捆一捆扎清楚的柴

像一圈圈荡开的波纹

西洋社会的结构模式

乡土社会的结构模式

以团体利益为核心,同时主张个人主义

一切价值以“己”作为中心,主张自我主义

人人平等,一视同仁

团体、群己界限分明

维系着私人的逻辑

彼此关系相对,具有伸缩性

依靠“法”维持这一格局

依靠“礼”维持这一格局

活动过程

3.请你结合本章以及下列儒家典籍中的材料,思考“差序格局”的特点。

诗云:“刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。” 言举斯心加诸彼而已。……善推其所为而已矣!(《孟子》)

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。”(《论语·为政》)

或曰:“以德报怨,何如?”子曰:“何以报德?以直报怨,以德报德。”(《论语·宪问》)

活动过程

差序格局 儒家思想

波纹图 伦(沦)

愈推愈远,愈推愈薄 推己及人

可伸缩 推己及人

以自己为中心 自我主义:杨朱——小己

孔子——大己

差序格局的这些特点形成的原因是什么?

②经济水平

③传统文化中的“差等”关系概念的影响

①生活上的亲缘、地缘关系

明确:

活动过程

4.给“差序格局”下个定义。

是以“己”为中心,在生活中与他人之间的亲疏构成的社会关系的同心圆,每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心,人和人来往构成的网络中的纲纪就是差序,由此形成的社会格局就是差序格局。

活动过程

任务三

绘制思维导图

根据任务一和任务二,完成《差序格局》思维导图的绘制。

活动过程

差序格局

问题的提出

因私害公现象普遍

因私害公的后果

社会结构格局

西洋社会“捆柴式”团体格局

乡土社会“同心圆水波式”差序格局

成员对团体关系相同

团体有界限,界限分明

解说

特点

乡土社会中家的范围因时因地伸缩

乡土社会中亲属关系类似“同心圆波纹”

乡土社会中地缘关系类似“同心圆波纹”

不同于杨朱的自我主义

以己为核心、推己及人

群己界限模糊

有差等的次序

不同于耶稣、墨子的一放不可收义

克己

问题的解决

思维导图示例

活动过程

任务四

结合文本,交流讨论

“断粮了我们支援你!”

“有状况及时说, 我电话不关机! ”

“食物咋办? 我们可以帮你们送到电梯门口放着。 ”

——《宁波晚报》2020年1月25日报道的《宁波一家人武汉回来就自我隔离! 微信群里发了个消息, 万万想不到的是……》

1.报道中的“温暖互助”体现了“ 差序格局”还是“ 团体格局”的优势?

活动过程

明确:

“邻里”本就是差序格局中的一个圈,由小家“推己及人”到大楼,不能出门,家族圈变为邻里圈,体现了差序格局伸缩自如的灵活性;其中也有自身现实利益的考虑(若无人伸出援手,被隔离者迫于生存无奈出门),可能被感染。

而“团体格局”在疫情中的作用——出于“自身现实利益的考虑”,邻里间、同乡会、校友会等“熟人”承担起了相应的公共责任。体现了“团体格局” 社会结构中,更多人出于理性,为了他人可以承担损失(牺牲)自己的代价。 比如社区,在疫情中承担了政府应该尽到的社会责任。

活动过程

明确:

二者有相互融合的趋势,两种结构各有利弊,应发挥各自优势促进社会变得更好。但是我们中国的历史太厚重了,惯性太大了,以至于“关系”已经成为外人观察中国社会的必经之途。

2.中国社会现代化如何转型?

本书写成于20世纪40年代,八十年后的今天,“自给自足”的环境已经不复存在,以“差序格局”构建的“熟人社会”是否依旧是中国社会的主导?我们是否应该推动中国社会从“熟人社会”到“公民社会”的转型?

活动作业

再读鲁迅的小说《祝福》,请大家试着用“差序格局”的概念去解释《祝福》中祥林嫂生活的社会环境及死因。

活动小结

《差序格局》

核心概念

定义

内容结构

现实关照

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读