部编版语文七年级上册第二单元学情评估试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级上册第二单元学情评估试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 167.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-20 16:22:49 | ||

图片预览

文档简介

第二单元学情评估

一、读·书(12分)

【书法 无言的诗篇】

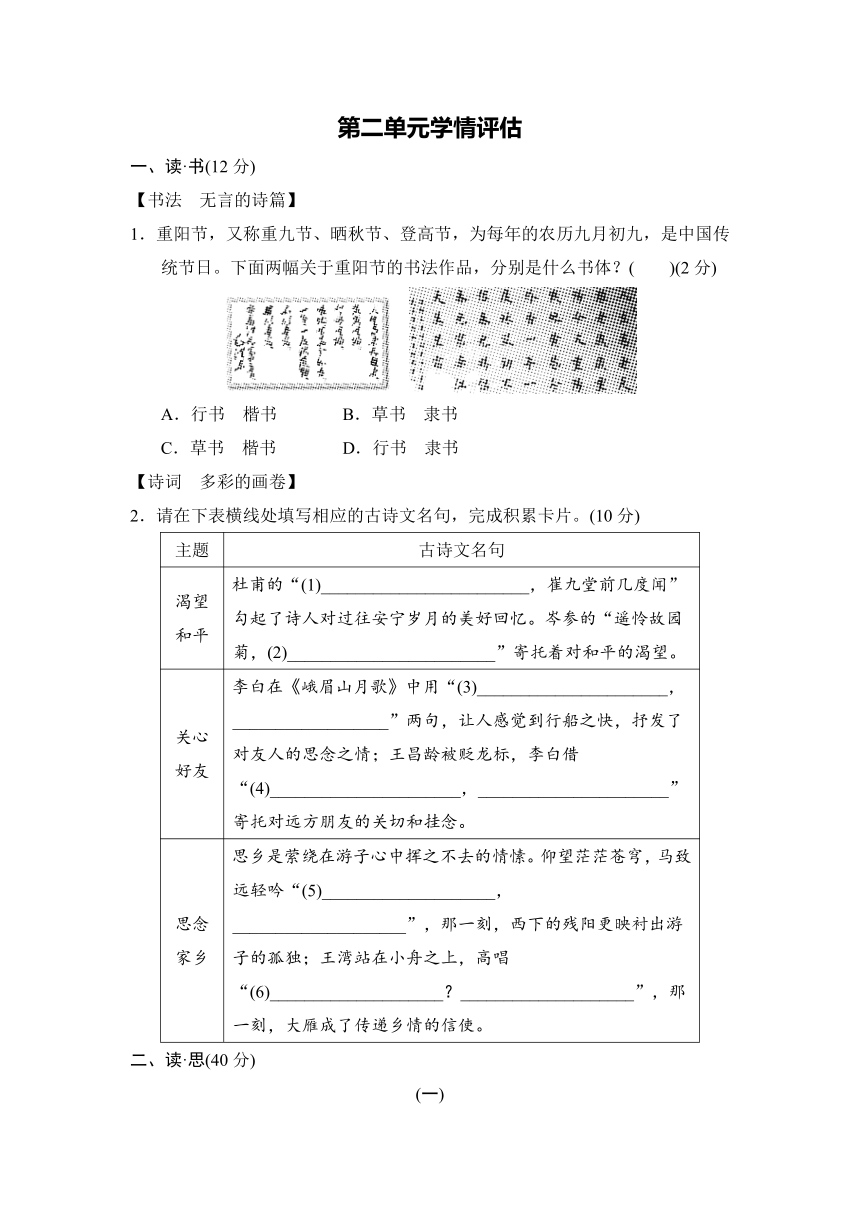

1.重阳节,又称重九节、晒秋节、登高节,为每年的农历九月初九,是中国传统节日。下面两幅关于重阳节的书法作品,分别是什么书体?( )(2分)

INCLUDEPICTURE"单元9.TIF" INCLUDEPICTURE "D:\\课件\\七语山西\\单元9.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE"单元10.TIF" INCLUDEPICTURE "D:\\课件\\七语山西\\单元10.TIF" \* MERGEFORMATINET

A.行书 楷书 B.草书 隶书

C.草书 楷书 D.行书 隶书

【诗词 多彩的画卷】

2.请在下表横线处填写相应的古诗文名句,完成积累卡片。(10分)

主题 古诗文名句

渴望和平 杜甫的“(1)________________________,崔九堂前几度闻”勾起了诗人对过往安宁岁月的美好回忆。岑参的“遥怜故园菊,(2)________________________”寄托着对和平的渴望。

关心好友 李白在《峨眉山月歌》中用“(3)______________________,__________________”两句,让人感觉到行船之快,抒发了对友人的思念之情;王昌龄被贬龙标,李白借“(4)______________________,______________________”寄托对远方朋友的关切和挂念。

思念家乡 思乡是萦绕在游子心中挥之不去的情愫。仰望茫茫苍穹,马致远轻吟“(5)____________________,____________________”,那一刻,西下的残阳更映衬出游子的孤独;王湾站在小舟之上,高唱“(6)____________________?____________________”,那一刻,大雁成了传递乡情的信使。

二、读·思(40分)

(一)

说到重阳,这是中国重要的传统节日。农历九月初九,二九相重,称为“重九”,民间在该日有登高的风俗,所以重阳节又称“登高节”。

【活动一:体验重阳节俗】

3.一位同学拟写了介绍重阳节来历的文稿,请阅读下面文字,完成各题。

农历九月九日为传统的重阳节。“重阳”之名,来源于《易经》。《易经》把“六”定为阴数,把“九”定为阳数,九月九日,两九相①重,故曰重阳,也叫重九。

重阳节的源头,可追②溯到先秦。据《吕氏春秋·季秋纪》记载,春秋战国时已有在九月农作物丰收之时祭祀天帝和祖先的活动,由此逐渐形成重阳思亲祭祖的节俗。古人认为,“九”是象征吉祥长久的“至数”,九月九日两个至数相遇,故此被视为寓意生命长久、健康长寿的吉日。相传自汉代起,民间就有了重阳节求寿的习俗。

如今,重阳节又被赋予了新的含义。2012年全国人大常委会修订通过③中华人民共和国老年人权益保障法,规定每年农历九月初九为④老年节,倡导全社会树立尊老、敬老、爱老、助老的风气,弘扬中华民族“⑤________”的美德。

(1)这位同学想确定文段中①②两处加点字的读音和③④处应使用的标点,下面的判断和解说不正确的一项是( )(2分)

A.“重”在文中是“重叠”的意思,应读chóng。

B.“溯”读音为sù,本义是逆着水流的方向走。

C.③处应使用双引号,用以标示这一文件名。

D.④处应使用双引号,用来突出强调这一节日。

(2)这位同学想在文稿的最后引用一句名言,请你根据文意,帮他选出最恰当的一项填入⑤处。(2分)

A.老吾老,以及人之老

B.谁言寸草心,报得三春晖

【活动二:品味节日情韵】

4.某班级为办墙报写了一个语段,请你结合语境,仿照画线句子格式,补写两个句子,丰富语段内容。(4分)

清明节、端午节、七夕、中秋节、重阳节、春节、元宵节……走进中国传统节日,就进入了一个文化与情感交融的世界。驻足陵前,我们感受到了“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”的淡淡哀伤;远眺汨罗,我们感受到了“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”的一片赤诚;七夕鹊鸣,我们感受到了“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”的深情劝勉;________,_______________________________________________________________;_______,___________________________________________……

【活动三:感受经典魅力】

5.在阅读《朝花夕拾》活动中,请结合对下面这句话的理解,按要求完成题目。(5分)

读经典作品,会丰富我们的人生感受和经验。(《义务教育教科书语文七年级上册》)

要求:《朝花夕拾》中的很多篇目都对鲁迅先生的童年生活有所叙述或提及,展现了他的成长经历。请结合《五猖会》相关内容,简述鲁迅童年生活的“乐”或“忧”。(写一点即可)

(二)

走向佳处

舒国治

①天地之间,其唯走路乎。

②能够走路,是世上最美之事。无论何处皆能去得,无论何样景致皆能明晰见得。当心中有些微烦闷,腹中有少许块垒,放步去走,只消一二十分钟,烦闷、块垒便能渐渐散去。

③若再走下去,愈走便愈接近另一个境地,心中烦闷渐除,美景亦一一奔入眼帘。

④若能自平地走到高山,自年轻走到年老,自东方走到西方,那是何等的福分!

⑤低头想事而走,岂不可惜?再重要的事,亦不应过度思虑,至少别在走路时闷着头去想。

⑥走路便该观看风景:路人的奔忙,巷子的曲折,阳台上晒的衣,墙头垂下的花;风刮掉某人的帽子,吹着它在地上滚跑……全是走路时的风景。更别说山上耸立的奇峰、雨后的野瀑、山腰斜出的虬树等原本恒存于各地的绝景。

⑦人生得两腿,不仅是为了从甲地赶往乙地,更是__________________。

6. “人生得两腿”除了“为了从甲地赶往乙地”还为了什么呢?请你结合语境,补写在文中横线处。(3分)

7. 优秀的作品能给人有益的启示。请结合文本和生活积累,写一段文字,表明你的观点并加以阐述。(8分)

写作提示:①根据文本提炼观点;②不少于100字。

(三)

在班级举办的“感悟古文诗韵”交流会上,学习小组以下面的阅读材料为例,与大家一起交流学习古诗文的经验。

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。(《咏雪》)

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。(《陈太丘与友期行》)

8.【辨字音·走进文本】与“撒盐空中差可拟”中“差”的读音和词义都相同的一项是( )(2分)

A.参差不齐 B.差之毫厘,谬以千里

C.天气差暖

9.【明其意·理解内容】请完成下面语句的翻译。(3分)

(1)谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

翻译:__________________________,同小辈们谈论文章的义理。

(2)与人期行,相委而去。

翻译:________________________________________________________________________。

10.【悟其理·丰富思想】《世说新语》记录了东汉、魏晋时期一些儿童的智慧故事,上面所选两则故事都体现着良好的家教和家风。选其中一则分析古人家庭中的家教和家风。(3分)

11.【取其精·学以致用】如果你也在“咏雪”家庭集会现场,接着胡儿和谢道韫的诗句,请你也来对上一句。(2分)

白雪纷纷何所似?

(1)撒盐空中差可拟。

(2)未若柳絮因风起。

(3)________________________________________________________________________

【甲】陈元方子长文①,有英才,与季方②子孝先③各论其父功德,争之不能决。咨于太丘,太丘曰:“元方难为兄,季方难为弟。”

【注释】①长文:陈元方之子,陈群。②季方:陈元方之弟,陈谌。③孝先:陈季方之子,陈忠。

【乙】陈元方年十一时,候袁公。袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行?”元方曰:“老父在太丘,强者绥之以德,弱者抚之以仁,恣其所安,久而益敬。”袁公曰:“孤往者尝为邺令,正行此事。不知卿家君法孤,孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。周公不师孔子,孔子亦不师周公。”(两则材料均选自《世说新语》)

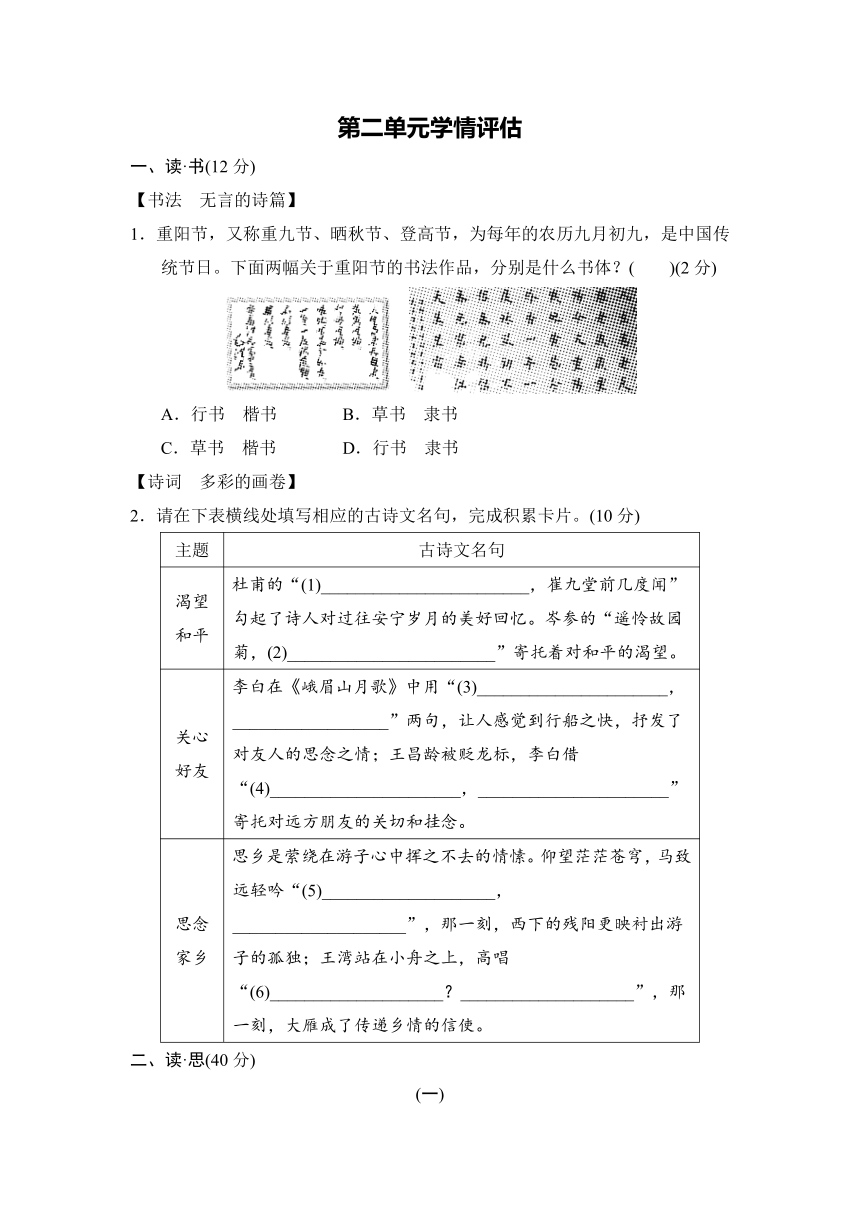

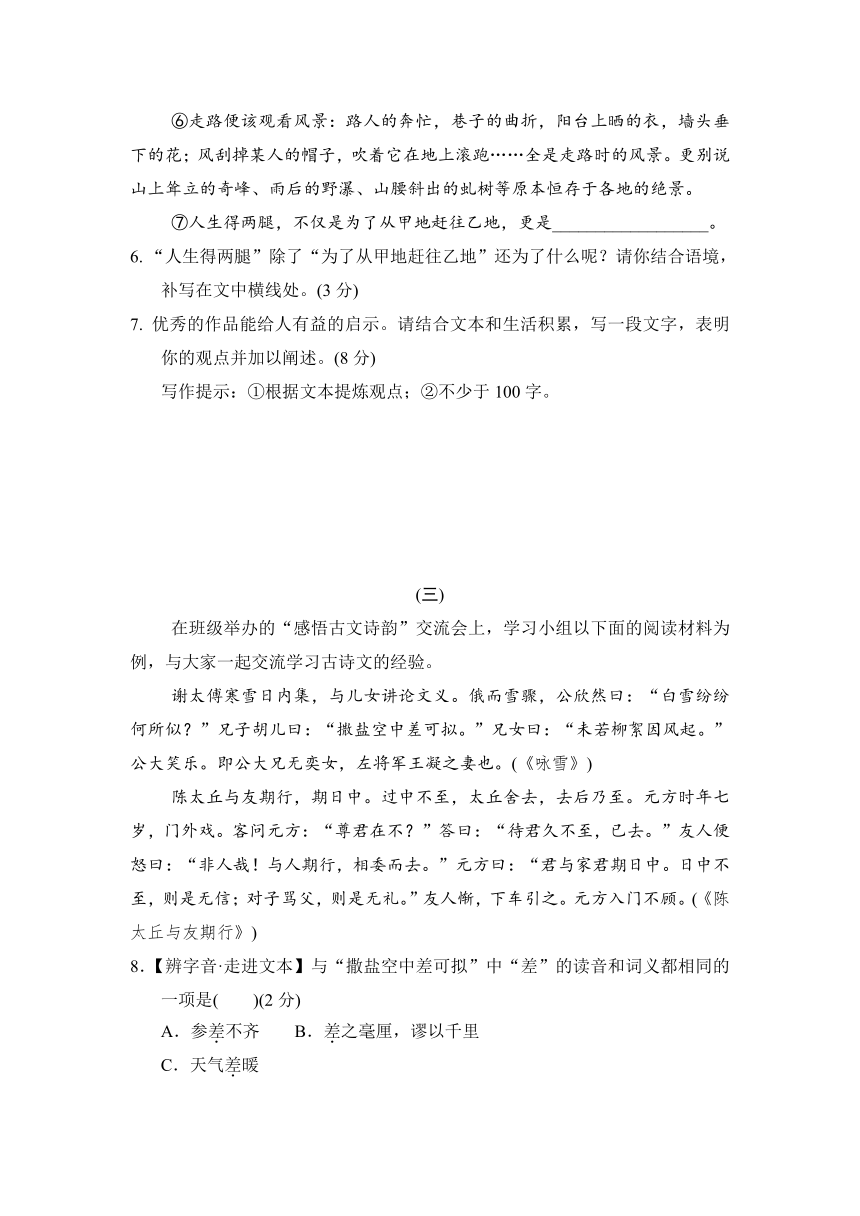

12.【查字典释义】从下图《古汉语常用字字典》解释中,选出“元方难为兄”中“难”的意思________(填序号)。(2分)

INCLUDEPICTURE"单元11.tif" INCLUDEPICTURE "D:\\课件\\七语山西\\单元11.tif" \* MERGEFORMATINET

13.根据文意,回答下列问题。

(1)【甲】文“元方难为兄,季方难为弟”一句,引申出成语“难兄难弟”,但现在此成语之意和【甲】文中表达之意完全不同,甚至“难”的读音也不同。请根据上述提示,说说【甲】文最后一句话的意思。(2分)

(2)【乙】文中,元方面对“究竟谁效法谁”的问题,是如何回答的?请在下面横线处填上合适的内容。(2分)

元方以孔子和周公作比,说明家君和袁公也是一样的情况:__________________________________________________________________________________________________________________________________

三、读·写(68分)

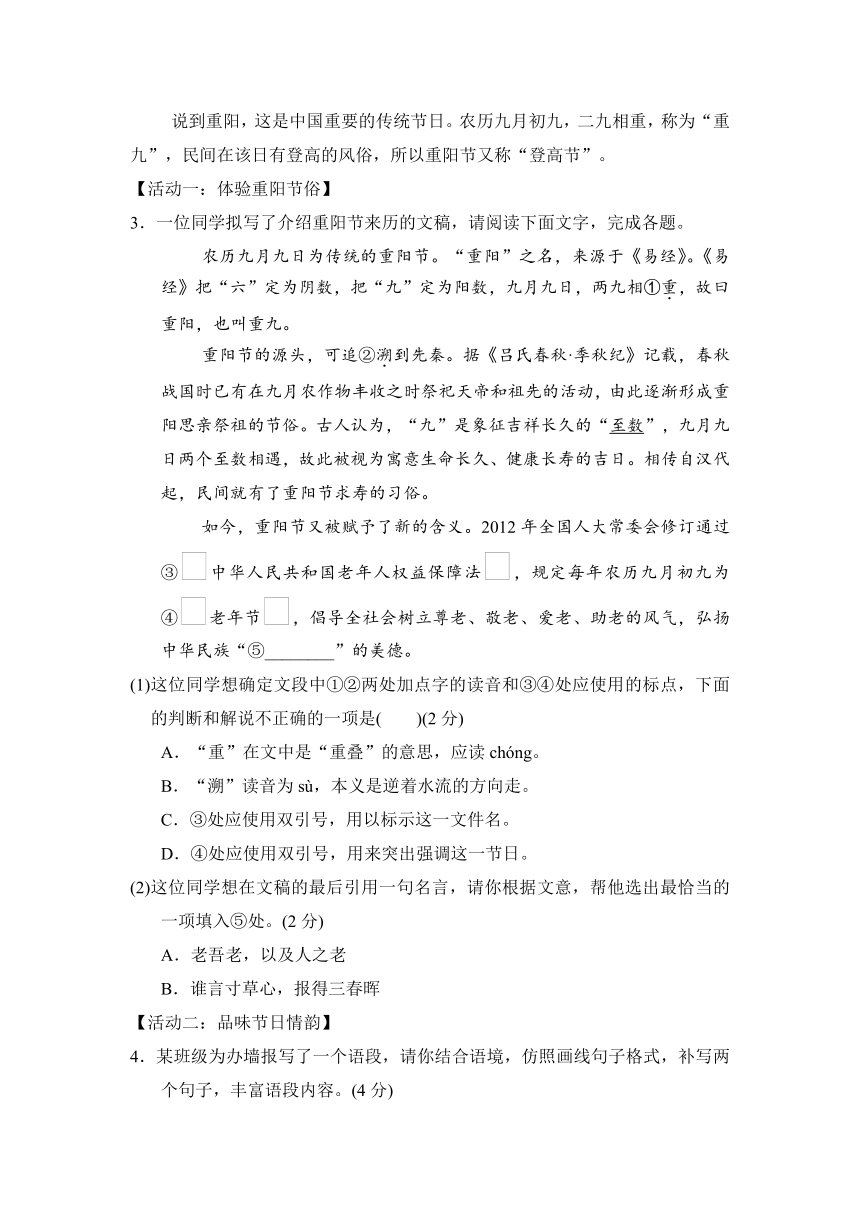

14.阅读下面的漫画《儿孙满堂》,请对漫画讽刺的现象进行简要评说,并有针对性地拟制一则公益广告。要求:评论语言连贯得体,不超过70个字;公益广告词生动形象,不超过30个字。(6分)

INCLUDEPICTURE"单元12.TIF" INCLUDEPICTURE "D:\\课件\\七语山西\\单元12.TIF" \* MERGEFORMATINET

(1)评说:____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)公益广告:_________________________________________________

阅读下面的选文,完成第15题。

老父尚能撑撑船

徐九宁

家住河边,有一艘船,是最基本的家当和必需。

我家也是,从一开始的木质船,到后来的水泥船,一艘又一艘地换。

过河、赶集、打鱼、运送货品、去圩心里干活,凡事皆需坐船。也只有船,可以让我们行动自如,如履平地。

虽然船换了一艘又一艘,但撑船的人,却始终未曾换过,他便是我的父亲。

儿时长长的暑假,我常和父亲坐船去圩心里干活。去时,父亲在船尾撑船,我只管坐在船沿玩水,让碧蓝、清澈、凉凉的河水从手掌上流淌过,倍感舒畅。

干活归来,全身都累,我跳进停泊在树荫之下的船里,将帽子朝脸上一盖,倒头便睡,还是由父亲撑船回归。

父亲喜欢用竹篙撑船,为此他专门在屋后种了一片竹林,以便随时取用新的、好用的竹篙。他用竹篙撑船时,左一下,右一下,既用蛮力,也用巧劲,该蛮时蛮,需巧时巧,在竹篙上自由切换。蛮巧之间,船便在河面上荡开一层层水纹,载着生活之重,浮水而行。

年轻时,父亲的很多时间,都是在船上度过的。船是他的助手、伙伴,他是船的主心骨。他和船,是河面上一幅流动的朴素之画,是连接两岸的漂动之桥,是撑开明亮日子的责任担当,也是我们父子之情的表达载体。

有一年秋天,我从县城的学校步行回家,到达家门口的河对岸时,已是半夜。我站在河埂上,朝对面大声叫父亲,想让他把船撑过来,渡我过去。

那时乡下,还没有手机和电话,只能靠喊叫。

河面很宽,我担心睡熟的父亲不一定能听到。但只喊了三四声,家里的灯便亮起来,随后,门被打开——父亲听到了。

那晚的月色很好,我看见父亲拿起竹篙,下了河,上了船,左一下右一下地将船撑了过来。月光洒在河面上,也洒在父亲身上和小船上。他撑船的一举一动,清晰地倒映在水中,让我觉得自己仿佛有两个父亲。

类似这样的接渡,有很多次。再晚,都有父亲撑船来接我,渡我过河,伴我回到温暖的家。

这些年,父亲愈发老了,头发白了许多,人也显得不如往日精神,蔫蔫的,背尤其弓得厉害。但船,依然由他来撑。每年我也回不了几次家,回去了,就尽量找个理由,让他带我撑撑船,到河上走走,让他觉得自己还未老,还是能撑得动船的。

我当然也是会撑船的,但一直以来,父亲都不太愿意把竹篙交由我。在他看来,我是一个握笔杆的人,只要握好笔杆,写好报道和文章,就足够了。人生有三苦,撑船排在首位,父亲不想我来继承他的竹篙,他希望我能走出去。

虎年春节,我回乡陪父亲过年,赶上了一场大雪,一夜之间,天地间苍茫一片。天亮开门时,我看到家中那艘用了很久、有太多斑驳的水泥船,孤单地停泊在寒风瑟瑟的河边,船头、船尾、船心,都蓄满了一层厚厚的积雪,似乎要被压垮﹐再也负不了重,行不了远路了。

我便与父亲商议:“要不我给您买一艘新船吧?”父亲连连摆手,说:“老船还能用,而且用顺手了。”他还说:“再过几年,我去世了,你们都在外地,也就极少会回来,家里也不需要船了,买了岂不是浪费?”

我竟无言以对。是啊,移居城市的我,是不太需要一艘船的,买了确实多余,停放在那儿意义不大。想想,还不如趁着老父尚能撑船之际,多挤出时间,常回来陪陪他。

珍惜眼前人,船在,撑船的父亲还在,这便是当下的我拥有的最美之事,一定要去好好拥抱啊。

(选自《思维与智慧》2022年第7期,有删改)

15.在美文荐读课上,同学们对《老父尚能撑撑船》进行了品读。

(1)文章以《老父尚能撑撑船》为标题,有何妙处?(5分)

(2)下面两句话从不同角度对这篇美文做了点评。请你任选其中一句作为开头,写一段赏析性文字,和同学们分享交流。(不少于100字)(8分)

①好的文章总能让人产生情感共鸣。

②文中的父亲朴实无华,而这样的父亲身上却有着令人感动的特质。

阅读下面材料,完成第16题。

专注力丧失值得警醒

专注力缺失的表现

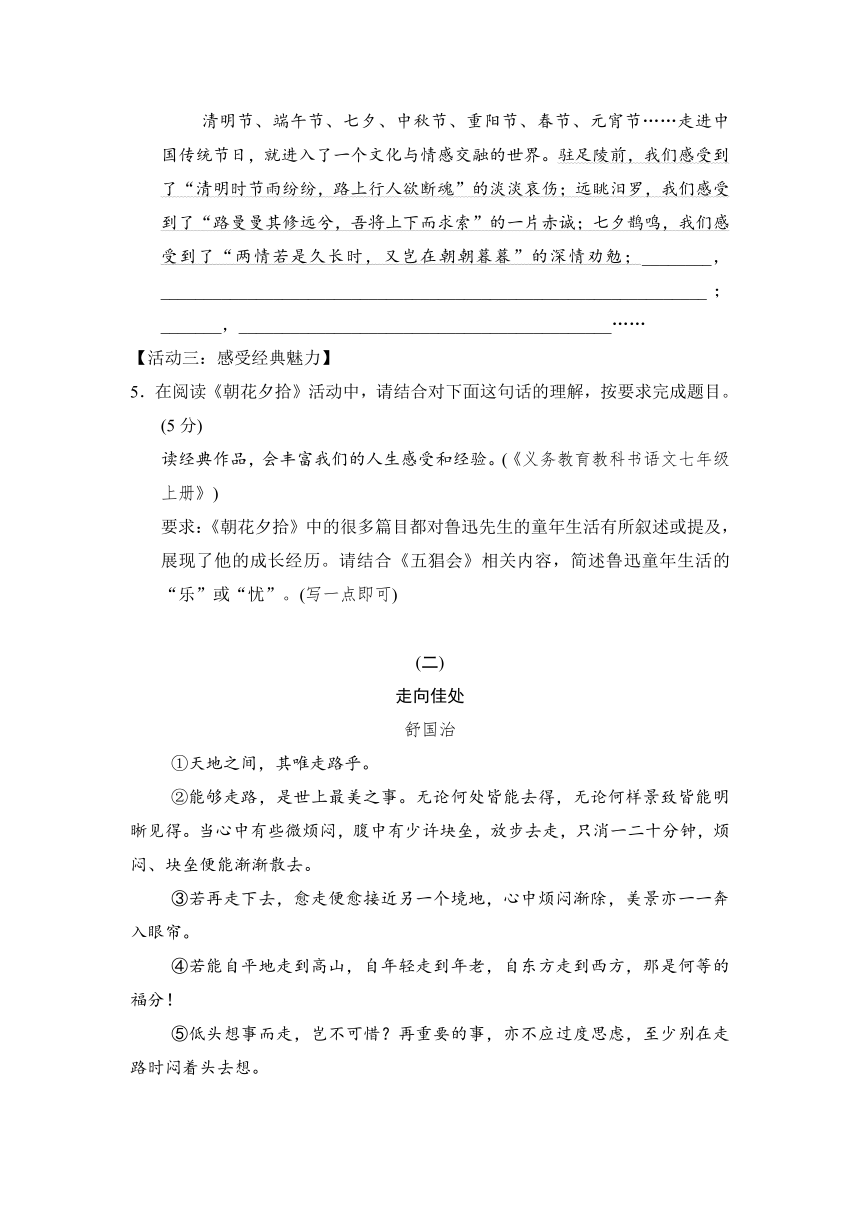

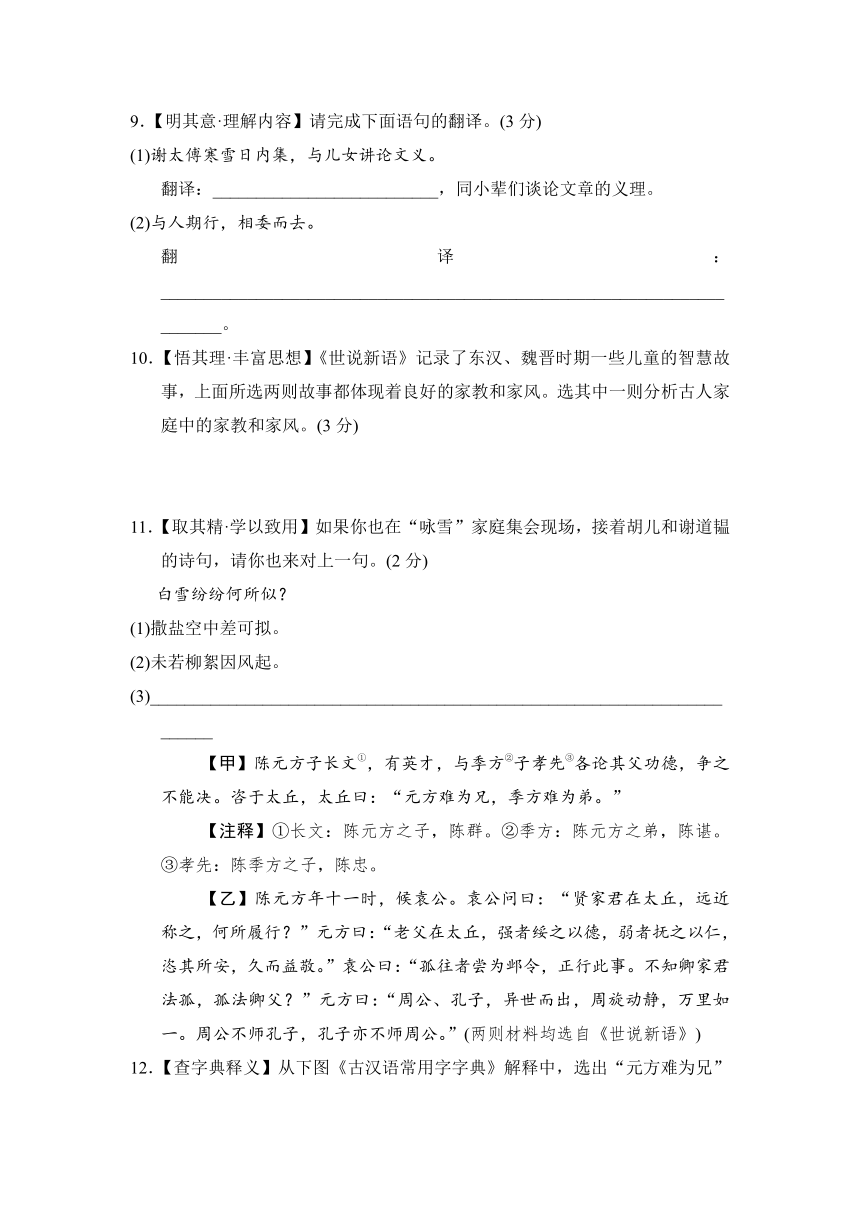

①专注力缺失的时代,注意力涣散成了时代病症。《2022国民专注力洞察报告》研究发现,当代人的连续专注时长,已经从2000年的12秒下降到了如今的8秒。这实际上并不令人意外,我们时刻能感知到注意力的碎片化:开会,注意力会轻易被手机的通知消息和弹窗勾走;上班,边工作边辗转于各个群聊已是常态观影,全程不刷手机几乎不太可能。分心引发的“拖延症”,也肉眼可见……

INCLUDEPICTURE"单元13.tif" INCLUDEPICTURE "D:\\课件\\七语山西\\单元13.tif" \* MERGEFORMATINET

职场人拖延的频率

专注力丧失的原因

②为什么专注力容易丧失呢?

③一方面是因为身处信息爆炸时代,每天汹涌而至的信息在拉扯我们的注意力。“你需要一片树叶,却收到一片森林”,海量信息基本来自平台“投喂”,缺少主动取舍与过滤,人们关注的信息会被平台算法所引导,人们的思维和习惯就局限在自己所了解的事物中,稍不留神就会陷入厚厚的“信息茧房”。

④另一方面,屏幕方寸之间,“快餐文化”居多,有深度、有价值的内容占比不高。在碎片化的“读屏”中待久了,还会失去历练思维的机会与耐心做事的静气。

⑤专注力丧失的一个关键原因,是当代人缺乏主体性。我们要有出发点、有目的性地使用手机。

专注力提升的方法

⑥我们应该如何拿回被夺走的专注力呢?“与短视频相反,学习、看书这些行为,锻炼的是人延迟满足的能力。比如看书需要静下心来阅读大量的文字,还需要运用理解力和想象力,才能获得知识和其他美好的感受。”某医院心理门诊主任说。

⑦提升专注力,关键是要抓住时间,守住自己的时间节奏,让人的行为节奏和时间节奏保持一个相对契合的状态,就会感到很舒服,你的注意力自然会集中。守住自己的时间节奏,也意味着单位时间里只做一件事情。如不要在手机上读书,因为层出不穷的弹窗、通知消息太容易干扰你,让你没办法沉浸其中。

16.七年级(1)班召开“关注青少年成长”主题班会,同学们搜集并整理了上面材料。

(1)第③段中写道:“稍不留神就会陷入厚厚的‘信息茧房’。”请你阅读材料后,说说“信息茧房”的含义。(2分)

(2)造成人们专注力丧失的原因有哪些?请你阅读材料,简要概括。(2分)

(3)处于碎片化的时代,我们似乎越来越习惯于用一些短视频平台推送的内容来度过闲暇时光,原本只打算看几分钟短视频,但往往不知不觉看了几个小时。有一部分同学建议,网络监管部门应彻底关闭短视频平台;还有一部分同学认为这一做法过激。请你说说我们应如何正确地看待和运用短视频平台。写作提示:①结合生活实际;②不少于100字。(10分)

17.写作需要有一双多情的眼睛,捕捉美好;有一支生花的妙笔,描绘美好;有一颗敏感的心灵,感悟美好。写作是自我与世界的碰撞,是灵魂与生活的共舞。

请从以下两个题目中任选一个,写一篇文章。(35分,含书写分3分)

题目一:以《美好瞬间》为题目。

题目二:请以“生活中的小美好”为话题。

写作要求:①如果选题目二,请自拟作文题目;②文体自选(诗歌除外);③不得套作,不得抄袭;④不少于600字。

答案

一、1. A

2. (1)岐王宅里寻常见 (2)应傍战场开

(3)夜发清溪向三峡 思君不见下渝州

(4)我寄愁心与明月 随君直到夜郎西

(5)夕阳西下 断肠人在天涯

(6)乡书何处达 归雁洛阳边

二、(一)3. (1)C (2)A

4. 示例一:举杯邀月 我们感受到了“但愿人长久,千里共婵娟”的美好祝愿 登高望远 我们感受到了“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”的无限思念

示例二:春联高挂,我们感受到了“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”的无限喜悦 烟花烂漫,我们感受到了“火树银花元夕夜,彩灯万盏熠霞流”的热闹喜庆

5. “忧”的示例:《五猖会》中七岁的鲁迅要随家里人去看五猖会,这是一次最盛大的迎神赛会,他自然十分兴奋。可父亲偏偏在这时要求他背《鉴略》,背不出就不许去看,这使他感到很不解。这是童年不美好的表现。

(二)6. 示例:为了途中的风景

7. 示例:我认为,途中风景之佳与不佳,道出了人命运的好与不好。细想来人之境遇的确如此。你欲看得生命中的美,便要有选择道路的自由,便该在当下迈开步来走,走往欲去的佳处,走往欲去的美地。若不知何方为佳、美,便说什么也要去寻出、问出、想出,而后脚踏实地地走向它。

(三)8. C

9. (1)谢太傅在一个寒冷的雪天把家里人聚集在一起

(2)和别人相约同行,却丢下我走了

10. 示例:“寒雪日内集,与儿女讲论文义”,体现谢太傅重视家教的文化氛围和把玩诗句的雅兴;“公欣然”和“大笑乐”,体现了谢太傅与小辈们亲密无间的情感和温馨和谐的家风。

11. (3)示例一:亦如梨花凭风舞。示例二:犹如玉屑落满地。示例三:恰似素蝶寻芳来。

12. ①

13. (1)元方很难说比季方强,季方很难说比元方差,即兄弟二人不分上下。

(2)不存在谁效法谁的问题,两人同样优秀。

【甲参考译文】陈元方的儿子长文,有卓越的才能,同陈季方的儿子孝先各自评论自己父亲的功业德行,争议相持不下,无法决断,就去请教陈太丘。太丘说:“(论学识品行)元方难为兄而居于上,季方难为弟而在其下(难以分出高下优劣)。”

【乙参考译文】陈元方十一岁时,去拜访袁公(袁绍)。袁公问:“你贤德的父亲在太丘做官,远近的人都称赞他,他到底做了些什么事情?”元方说:“我父亲在太丘,对强者用德行去安抚,对弱者用仁爱去安抚,让他们安居乐业,久而久之,大家就对他老人家更加敬重。”袁公说:“我曾经当过邺县县令,正是做这样的事情。不知是你的父亲效法(学习)我,还是我效法你的父亲?”元方说:“周公、孔子生在不同时代,但他们与世应酬,行动止息,尽管相隔遥远,却是那么一致。周公没有学孔子,孔子也没有学周公。”

三、14. (1)示例:漫画中的老年夫妇虽然享受着儿孙们送来的机器人的各种服务,吃穿不愁,但他们却因享受不到和儿孙们真正在一起的天伦之乐而感到痛苦。

(2)示例:常回家看看,老年人也需要你的宠爱。

15. (l)概括文章的主要情节——父亲老了,但还能撑船;含蓄地揭示了文章主旨——珍惜眼前人,回报亲情;激发读者的阅读兴趣。

(2)示例:好的文章总能让人产生情感共鸣。父爱子,子怜父,浓浓的亲情让人感动。儿时,“我”只管坐在船沿上玩水,在船上熟睡,父亲用爱之船撑开明亮的日子;求学时,“我”半夜在对岸大声喊叫父亲接渡,父亲用爱之船接“我”回到温暖的家;成年后,父亲老了,头发白了,背也弓了,“我”每次回家后,就尽量找理由让父亲带“我”撑船,让他觉得自己还未老。感悟父爱,回报父爱,让我们一起珍惜眼前人!

16. (1)示例:指人们关注的信息领域会习惯性地被自己的兴趣所引导,从而将自己的生活桎梏于像蚕茧一般的“茧房”中的现象(或“在信息平台算法的引导下,人们接触的信息同质化,思维和习惯局限于自己所了解的事物中”)。

(2)大量的信息拉扯注意力;同质化的信息局限我们的思维和习惯(或“平台算法推送信息使我们陷入‘信息茧房’”);“快餐文化”让我们失去历练思维的机会与耐心做事的静气;人们缺乏主体性,没有有出发点、有目的性地使用手机。(答到三点且意思对即可)

(3)示例:短视频短小精悍,内容有趣,有利也有弊。知识类短视频以分享知识与技能为主,能让我们迅速掌握所学知识,提高我们的实践能力。但在看短视频时,我们要有出发点和目的性,明确自己要了解和掌握的知识,能够过滤、取舍视频内容。同时,我们要严格控制好看短视频的时间,不要沉迷于短视频平台推送的内容,导致自己的专注力丧失,引发“拖延症”;多看纸质书籍,锻炼自己的理解力和想象力;抓住时间,守住自己的时间节奏。

17. 略。

一、读·书(12分)

【书法 无言的诗篇】

1.重阳节,又称重九节、晒秋节、登高节,为每年的农历九月初九,是中国传统节日。下面两幅关于重阳节的书法作品,分别是什么书体?( )(2分)

INCLUDEPICTURE"单元9.TIF" INCLUDEPICTURE "D:\\课件\\七语山西\\单元9.TIF" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE"单元10.TIF" INCLUDEPICTURE "D:\\课件\\七语山西\\单元10.TIF" \* MERGEFORMATINET

A.行书 楷书 B.草书 隶书

C.草书 楷书 D.行书 隶书

【诗词 多彩的画卷】

2.请在下表横线处填写相应的古诗文名句,完成积累卡片。(10分)

主题 古诗文名句

渴望和平 杜甫的“(1)________________________,崔九堂前几度闻”勾起了诗人对过往安宁岁月的美好回忆。岑参的“遥怜故园菊,(2)________________________”寄托着对和平的渴望。

关心好友 李白在《峨眉山月歌》中用“(3)______________________,__________________”两句,让人感觉到行船之快,抒发了对友人的思念之情;王昌龄被贬龙标,李白借“(4)______________________,______________________”寄托对远方朋友的关切和挂念。

思念家乡 思乡是萦绕在游子心中挥之不去的情愫。仰望茫茫苍穹,马致远轻吟“(5)____________________,____________________”,那一刻,西下的残阳更映衬出游子的孤独;王湾站在小舟之上,高唱“(6)____________________?____________________”,那一刻,大雁成了传递乡情的信使。

二、读·思(40分)

(一)

说到重阳,这是中国重要的传统节日。农历九月初九,二九相重,称为“重九”,民间在该日有登高的风俗,所以重阳节又称“登高节”。

【活动一:体验重阳节俗】

3.一位同学拟写了介绍重阳节来历的文稿,请阅读下面文字,完成各题。

农历九月九日为传统的重阳节。“重阳”之名,来源于《易经》。《易经》把“六”定为阴数,把“九”定为阳数,九月九日,两九相①重,故曰重阳,也叫重九。

重阳节的源头,可追②溯到先秦。据《吕氏春秋·季秋纪》记载,春秋战国时已有在九月农作物丰收之时祭祀天帝和祖先的活动,由此逐渐形成重阳思亲祭祖的节俗。古人认为,“九”是象征吉祥长久的“至数”,九月九日两个至数相遇,故此被视为寓意生命长久、健康长寿的吉日。相传自汉代起,民间就有了重阳节求寿的习俗。

如今,重阳节又被赋予了新的含义。2012年全国人大常委会修订通过③中华人民共和国老年人权益保障法,规定每年农历九月初九为④老年节,倡导全社会树立尊老、敬老、爱老、助老的风气,弘扬中华民族“⑤________”的美德。

(1)这位同学想确定文段中①②两处加点字的读音和③④处应使用的标点,下面的判断和解说不正确的一项是( )(2分)

A.“重”在文中是“重叠”的意思,应读chóng。

B.“溯”读音为sù,本义是逆着水流的方向走。

C.③处应使用双引号,用以标示这一文件名。

D.④处应使用双引号,用来突出强调这一节日。

(2)这位同学想在文稿的最后引用一句名言,请你根据文意,帮他选出最恰当的一项填入⑤处。(2分)

A.老吾老,以及人之老

B.谁言寸草心,报得三春晖

【活动二:品味节日情韵】

4.某班级为办墙报写了一个语段,请你结合语境,仿照画线句子格式,补写两个句子,丰富语段内容。(4分)

清明节、端午节、七夕、中秋节、重阳节、春节、元宵节……走进中国传统节日,就进入了一个文化与情感交融的世界。驻足陵前,我们感受到了“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”的淡淡哀伤;远眺汨罗,我们感受到了“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”的一片赤诚;七夕鹊鸣,我们感受到了“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”的深情劝勉;________,_______________________________________________________________;_______,___________________________________________……

【活动三:感受经典魅力】

5.在阅读《朝花夕拾》活动中,请结合对下面这句话的理解,按要求完成题目。(5分)

读经典作品,会丰富我们的人生感受和经验。(《义务教育教科书语文七年级上册》)

要求:《朝花夕拾》中的很多篇目都对鲁迅先生的童年生活有所叙述或提及,展现了他的成长经历。请结合《五猖会》相关内容,简述鲁迅童年生活的“乐”或“忧”。(写一点即可)

(二)

走向佳处

舒国治

①天地之间,其唯走路乎。

②能够走路,是世上最美之事。无论何处皆能去得,无论何样景致皆能明晰见得。当心中有些微烦闷,腹中有少许块垒,放步去走,只消一二十分钟,烦闷、块垒便能渐渐散去。

③若再走下去,愈走便愈接近另一个境地,心中烦闷渐除,美景亦一一奔入眼帘。

④若能自平地走到高山,自年轻走到年老,自东方走到西方,那是何等的福分!

⑤低头想事而走,岂不可惜?再重要的事,亦不应过度思虑,至少别在走路时闷着头去想。

⑥走路便该观看风景:路人的奔忙,巷子的曲折,阳台上晒的衣,墙头垂下的花;风刮掉某人的帽子,吹着它在地上滚跑……全是走路时的风景。更别说山上耸立的奇峰、雨后的野瀑、山腰斜出的虬树等原本恒存于各地的绝景。

⑦人生得两腿,不仅是为了从甲地赶往乙地,更是__________________。

6. “人生得两腿”除了“为了从甲地赶往乙地”还为了什么呢?请你结合语境,补写在文中横线处。(3分)

7. 优秀的作品能给人有益的启示。请结合文本和生活积累,写一段文字,表明你的观点并加以阐述。(8分)

写作提示:①根据文本提炼观点;②不少于100字。

(三)

在班级举办的“感悟古文诗韵”交流会上,学习小组以下面的阅读材料为例,与大家一起交流学习古诗文的经验。

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。(《咏雪》)

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。(《陈太丘与友期行》)

8.【辨字音·走进文本】与“撒盐空中差可拟”中“差”的读音和词义都相同的一项是( )(2分)

A.参差不齐 B.差之毫厘,谬以千里

C.天气差暖

9.【明其意·理解内容】请完成下面语句的翻译。(3分)

(1)谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

翻译:__________________________,同小辈们谈论文章的义理。

(2)与人期行,相委而去。

翻译:________________________________________________________________________。

10.【悟其理·丰富思想】《世说新语》记录了东汉、魏晋时期一些儿童的智慧故事,上面所选两则故事都体现着良好的家教和家风。选其中一则分析古人家庭中的家教和家风。(3分)

11.【取其精·学以致用】如果你也在“咏雪”家庭集会现场,接着胡儿和谢道韫的诗句,请你也来对上一句。(2分)

白雪纷纷何所似?

(1)撒盐空中差可拟。

(2)未若柳絮因风起。

(3)________________________________________________________________________

【甲】陈元方子长文①,有英才,与季方②子孝先③各论其父功德,争之不能决。咨于太丘,太丘曰:“元方难为兄,季方难为弟。”

【注释】①长文:陈元方之子,陈群。②季方:陈元方之弟,陈谌。③孝先:陈季方之子,陈忠。

【乙】陈元方年十一时,候袁公。袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行?”元方曰:“老父在太丘,强者绥之以德,弱者抚之以仁,恣其所安,久而益敬。”袁公曰:“孤往者尝为邺令,正行此事。不知卿家君法孤,孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。周公不师孔子,孔子亦不师周公。”(两则材料均选自《世说新语》)

12.【查字典释义】从下图《古汉语常用字字典》解释中,选出“元方难为兄”中“难”的意思________(填序号)。(2分)

INCLUDEPICTURE"单元11.tif" INCLUDEPICTURE "D:\\课件\\七语山西\\单元11.tif" \* MERGEFORMATINET

13.根据文意,回答下列问题。

(1)【甲】文“元方难为兄,季方难为弟”一句,引申出成语“难兄难弟”,但现在此成语之意和【甲】文中表达之意完全不同,甚至“难”的读音也不同。请根据上述提示,说说【甲】文最后一句话的意思。(2分)

(2)【乙】文中,元方面对“究竟谁效法谁”的问题,是如何回答的?请在下面横线处填上合适的内容。(2分)

元方以孔子和周公作比,说明家君和袁公也是一样的情况:__________________________________________________________________________________________________________________________________

三、读·写(68分)

14.阅读下面的漫画《儿孙满堂》,请对漫画讽刺的现象进行简要评说,并有针对性地拟制一则公益广告。要求:评论语言连贯得体,不超过70个字;公益广告词生动形象,不超过30个字。(6分)

INCLUDEPICTURE"单元12.TIF" INCLUDEPICTURE "D:\\课件\\七语山西\\单元12.TIF" \* MERGEFORMATINET

(1)评说:____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)公益广告:_________________________________________________

阅读下面的选文,完成第15题。

老父尚能撑撑船

徐九宁

家住河边,有一艘船,是最基本的家当和必需。

我家也是,从一开始的木质船,到后来的水泥船,一艘又一艘地换。

过河、赶集、打鱼、运送货品、去圩心里干活,凡事皆需坐船。也只有船,可以让我们行动自如,如履平地。

虽然船换了一艘又一艘,但撑船的人,却始终未曾换过,他便是我的父亲。

儿时长长的暑假,我常和父亲坐船去圩心里干活。去时,父亲在船尾撑船,我只管坐在船沿玩水,让碧蓝、清澈、凉凉的河水从手掌上流淌过,倍感舒畅。

干活归来,全身都累,我跳进停泊在树荫之下的船里,将帽子朝脸上一盖,倒头便睡,还是由父亲撑船回归。

父亲喜欢用竹篙撑船,为此他专门在屋后种了一片竹林,以便随时取用新的、好用的竹篙。他用竹篙撑船时,左一下,右一下,既用蛮力,也用巧劲,该蛮时蛮,需巧时巧,在竹篙上自由切换。蛮巧之间,船便在河面上荡开一层层水纹,载着生活之重,浮水而行。

年轻时,父亲的很多时间,都是在船上度过的。船是他的助手、伙伴,他是船的主心骨。他和船,是河面上一幅流动的朴素之画,是连接两岸的漂动之桥,是撑开明亮日子的责任担当,也是我们父子之情的表达载体。

有一年秋天,我从县城的学校步行回家,到达家门口的河对岸时,已是半夜。我站在河埂上,朝对面大声叫父亲,想让他把船撑过来,渡我过去。

那时乡下,还没有手机和电话,只能靠喊叫。

河面很宽,我担心睡熟的父亲不一定能听到。但只喊了三四声,家里的灯便亮起来,随后,门被打开——父亲听到了。

那晚的月色很好,我看见父亲拿起竹篙,下了河,上了船,左一下右一下地将船撑了过来。月光洒在河面上,也洒在父亲身上和小船上。他撑船的一举一动,清晰地倒映在水中,让我觉得自己仿佛有两个父亲。

类似这样的接渡,有很多次。再晚,都有父亲撑船来接我,渡我过河,伴我回到温暖的家。

这些年,父亲愈发老了,头发白了许多,人也显得不如往日精神,蔫蔫的,背尤其弓得厉害。但船,依然由他来撑。每年我也回不了几次家,回去了,就尽量找个理由,让他带我撑撑船,到河上走走,让他觉得自己还未老,还是能撑得动船的。

我当然也是会撑船的,但一直以来,父亲都不太愿意把竹篙交由我。在他看来,我是一个握笔杆的人,只要握好笔杆,写好报道和文章,就足够了。人生有三苦,撑船排在首位,父亲不想我来继承他的竹篙,他希望我能走出去。

虎年春节,我回乡陪父亲过年,赶上了一场大雪,一夜之间,天地间苍茫一片。天亮开门时,我看到家中那艘用了很久、有太多斑驳的水泥船,孤单地停泊在寒风瑟瑟的河边,船头、船尾、船心,都蓄满了一层厚厚的积雪,似乎要被压垮﹐再也负不了重,行不了远路了。

我便与父亲商议:“要不我给您买一艘新船吧?”父亲连连摆手,说:“老船还能用,而且用顺手了。”他还说:“再过几年,我去世了,你们都在外地,也就极少会回来,家里也不需要船了,买了岂不是浪费?”

我竟无言以对。是啊,移居城市的我,是不太需要一艘船的,买了确实多余,停放在那儿意义不大。想想,还不如趁着老父尚能撑船之际,多挤出时间,常回来陪陪他。

珍惜眼前人,船在,撑船的父亲还在,这便是当下的我拥有的最美之事,一定要去好好拥抱啊。

(选自《思维与智慧》2022年第7期,有删改)

15.在美文荐读课上,同学们对《老父尚能撑撑船》进行了品读。

(1)文章以《老父尚能撑撑船》为标题,有何妙处?(5分)

(2)下面两句话从不同角度对这篇美文做了点评。请你任选其中一句作为开头,写一段赏析性文字,和同学们分享交流。(不少于100字)(8分)

①好的文章总能让人产生情感共鸣。

②文中的父亲朴实无华,而这样的父亲身上却有着令人感动的特质。

阅读下面材料,完成第16题。

专注力丧失值得警醒

专注力缺失的表现

①专注力缺失的时代,注意力涣散成了时代病症。《2022国民专注力洞察报告》研究发现,当代人的连续专注时长,已经从2000年的12秒下降到了如今的8秒。这实际上并不令人意外,我们时刻能感知到注意力的碎片化:开会,注意力会轻易被手机的通知消息和弹窗勾走;上班,边工作边辗转于各个群聊已是常态观影,全程不刷手机几乎不太可能。分心引发的“拖延症”,也肉眼可见……

INCLUDEPICTURE"单元13.tif" INCLUDEPICTURE "D:\\课件\\七语山西\\单元13.tif" \* MERGEFORMATINET

职场人拖延的频率

专注力丧失的原因

②为什么专注力容易丧失呢?

③一方面是因为身处信息爆炸时代,每天汹涌而至的信息在拉扯我们的注意力。“你需要一片树叶,却收到一片森林”,海量信息基本来自平台“投喂”,缺少主动取舍与过滤,人们关注的信息会被平台算法所引导,人们的思维和习惯就局限在自己所了解的事物中,稍不留神就会陷入厚厚的“信息茧房”。

④另一方面,屏幕方寸之间,“快餐文化”居多,有深度、有价值的内容占比不高。在碎片化的“读屏”中待久了,还会失去历练思维的机会与耐心做事的静气。

⑤专注力丧失的一个关键原因,是当代人缺乏主体性。我们要有出发点、有目的性地使用手机。

专注力提升的方法

⑥我们应该如何拿回被夺走的专注力呢?“与短视频相反,学习、看书这些行为,锻炼的是人延迟满足的能力。比如看书需要静下心来阅读大量的文字,还需要运用理解力和想象力,才能获得知识和其他美好的感受。”某医院心理门诊主任说。

⑦提升专注力,关键是要抓住时间,守住自己的时间节奏,让人的行为节奏和时间节奏保持一个相对契合的状态,就会感到很舒服,你的注意力自然会集中。守住自己的时间节奏,也意味着单位时间里只做一件事情。如不要在手机上读书,因为层出不穷的弹窗、通知消息太容易干扰你,让你没办法沉浸其中。

16.七年级(1)班召开“关注青少年成长”主题班会,同学们搜集并整理了上面材料。

(1)第③段中写道:“稍不留神就会陷入厚厚的‘信息茧房’。”请你阅读材料后,说说“信息茧房”的含义。(2分)

(2)造成人们专注力丧失的原因有哪些?请你阅读材料,简要概括。(2分)

(3)处于碎片化的时代,我们似乎越来越习惯于用一些短视频平台推送的内容来度过闲暇时光,原本只打算看几分钟短视频,但往往不知不觉看了几个小时。有一部分同学建议,网络监管部门应彻底关闭短视频平台;还有一部分同学认为这一做法过激。请你说说我们应如何正确地看待和运用短视频平台。写作提示:①结合生活实际;②不少于100字。(10分)

17.写作需要有一双多情的眼睛,捕捉美好;有一支生花的妙笔,描绘美好;有一颗敏感的心灵,感悟美好。写作是自我与世界的碰撞,是灵魂与生活的共舞。

请从以下两个题目中任选一个,写一篇文章。(35分,含书写分3分)

题目一:以《美好瞬间》为题目。

题目二:请以“生活中的小美好”为话题。

写作要求:①如果选题目二,请自拟作文题目;②文体自选(诗歌除外);③不得套作,不得抄袭;④不少于600字。

答案

一、1. A

2. (1)岐王宅里寻常见 (2)应傍战场开

(3)夜发清溪向三峡 思君不见下渝州

(4)我寄愁心与明月 随君直到夜郎西

(5)夕阳西下 断肠人在天涯

(6)乡书何处达 归雁洛阳边

二、(一)3. (1)C (2)A

4. 示例一:举杯邀月 我们感受到了“但愿人长久,千里共婵娟”的美好祝愿 登高望远 我们感受到了“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”的无限思念

示例二:春联高挂,我们感受到了“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”的无限喜悦 烟花烂漫,我们感受到了“火树银花元夕夜,彩灯万盏熠霞流”的热闹喜庆

5. “忧”的示例:《五猖会》中七岁的鲁迅要随家里人去看五猖会,这是一次最盛大的迎神赛会,他自然十分兴奋。可父亲偏偏在这时要求他背《鉴略》,背不出就不许去看,这使他感到很不解。这是童年不美好的表现。

(二)6. 示例:为了途中的风景

7. 示例:我认为,途中风景之佳与不佳,道出了人命运的好与不好。细想来人之境遇的确如此。你欲看得生命中的美,便要有选择道路的自由,便该在当下迈开步来走,走往欲去的佳处,走往欲去的美地。若不知何方为佳、美,便说什么也要去寻出、问出、想出,而后脚踏实地地走向它。

(三)8. C

9. (1)谢太傅在一个寒冷的雪天把家里人聚集在一起

(2)和别人相约同行,却丢下我走了

10. 示例:“寒雪日内集,与儿女讲论文义”,体现谢太傅重视家教的文化氛围和把玩诗句的雅兴;“公欣然”和“大笑乐”,体现了谢太傅与小辈们亲密无间的情感和温馨和谐的家风。

11. (3)示例一:亦如梨花凭风舞。示例二:犹如玉屑落满地。示例三:恰似素蝶寻芳来。

12. ①

13. (1)元方很难说比季方强,季方很难说比元方差,即兄弟二人不分上下。

(2)不存在谁效法谁的问题,两人同样优秀。

【甲参考译文】陈元方的儿子长文,有卓越的才能,同陈季方的儿子孝先各自评论自己父亲的功业德行,争议相持不下,无法决断,就去请教陈太丘。太丘说:“(论学识品行)元方难为兄而居于上,季方难为弟而在其下(难以分出高下优劣)。”

【乙参考译文】陈元方十一岁时,去拜访袁公(袁绍)。袁公问:“你贤德的父亲在太丘做官,远近的人都称赞他,他到底做了些什么事情?”元方说:“我父亲在太丘,对强者用德行去安抚,对弱者用仁爱去安抚,让他们安居乐业,久而久之,大家就对他老人家更加敬重。”袁公说:“我曾经当过邺县县令,正是做这样的事情。不知是你的父亲效法(学习)我,还是我效法你的父亲?”元方说:“周公、孔子生在不同时代,但他们与世应酬,行动止息,尽管相隔遥远,却是那么一致。周公没有学孔子,孔子也没有学周公。”

三、14. (1)示例:漫画中的老年夫妇虽然享受着儿孙们送来的机器人的各种服务,吃穿不愁,但他们却因享受不到和儿孙们真正在一起的天伦之乐而感到痛苦。

(2)示例:常回家看看,老年人也需要你的宠爱。

15. (l)概括文章的主要情节——父亲老了,但还能撑船;含蓄地揭示了文章主旨——珍惜眼前人,回报亲情;激发读者的阅读兴趣。

(2)示例:好的文章总能让人产生情感共鸣。父爱子,子怜父,浓浓的亲情让人感动。儿时,“我”只管坐在船沿上玩水,在船上熟睡,父亲用爱之船撑开明亮的日子;求学时,“我”半夜在对岸大声喊叫父亲接渡,父亲用爱之船接“我”回到温暖的家;成年后,父亲老了,头发白了,背也弓了,“我”每次回家后,就尽量找理由让父亲带“我”撑船,让他觉得自己还未老。感悟父爱,回报父爱,让我们一起珍惜眼前人!

16. (1)示例:指人们关注的信息领域会习惯性地被自己的兴趣所引导,从而将自己的生活桎梏于像蚕茧一般的“茧房”中的现象(或“在信息平台算法的引导下,人们接触的信息同质化,思维和习惯局限于自己所了解的事物中”)。

(2)大量的信息拉扯注意力;同质化的信息局限我们的思维和习惯(或“平台算法推送信息使我们陷入‘信息茧房’”);“快餐文化”让我们失去历练思维的机会与耐心做事的静气;人们缺乏主体性,没有有出发点、有目的性地使用手机。(答到三点且意思对即可)

(3)示例:短视频短小精悍,内容有趣,有利也有弊。知识类短视频以分享知识与技能为主,能让我们迅速掌握所学知识,提高我们的实践能力。但在看短视频时,我们要有出发点和目的性,明确自己要了解和掌握的知识,能够过滤、取舍视频内容。同时,我们要严格控制好看短视频的时间,不要沉迷于短视频平台推送的内容,导致自己的专注力丧失,引发“拖延症”;多看纸质书籍,锻炼自己的理解力和想象力;抓住时间,守住自己的时间节奏。

17. 略。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首