【课堂新坐标】2013-2014学年高中语文(鲁人版,必修1)课件:自读文本 告别沈从文(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 【课堂新坐标】2013-2014学年高中语文(鲁人版,必修1)课件:自读文本 告别沈从文(共42张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-08-02 09:29:56 | ||

图片预览

文档简介

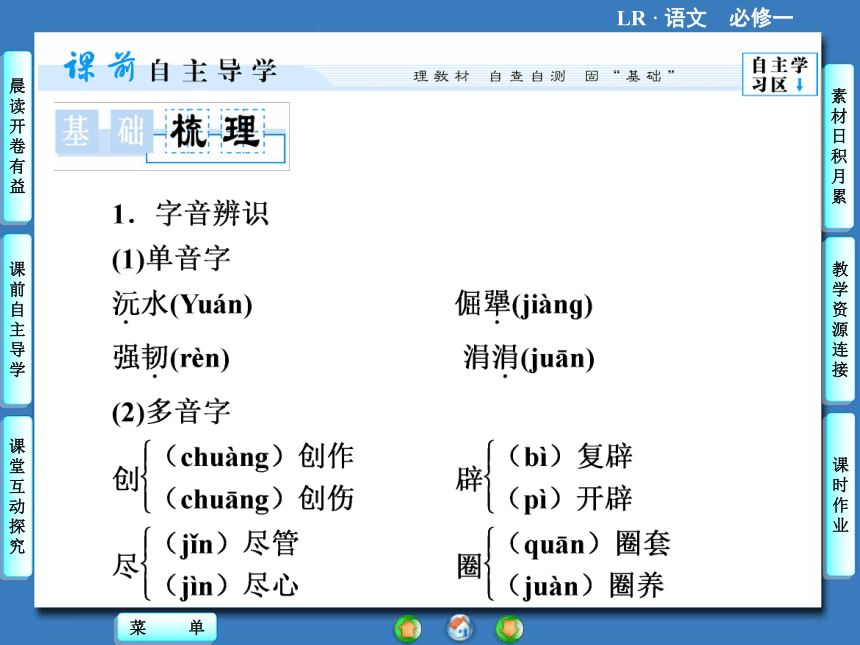

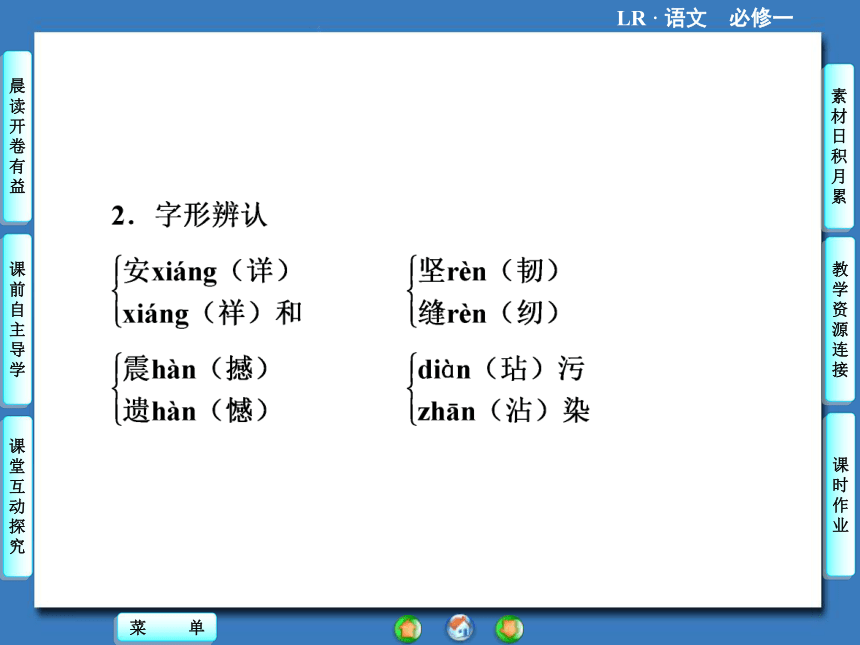

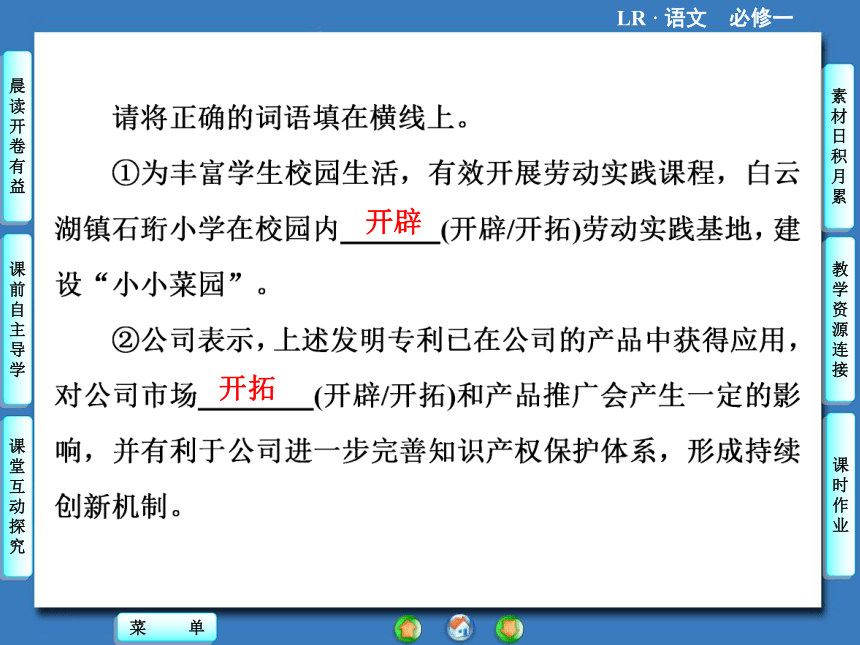

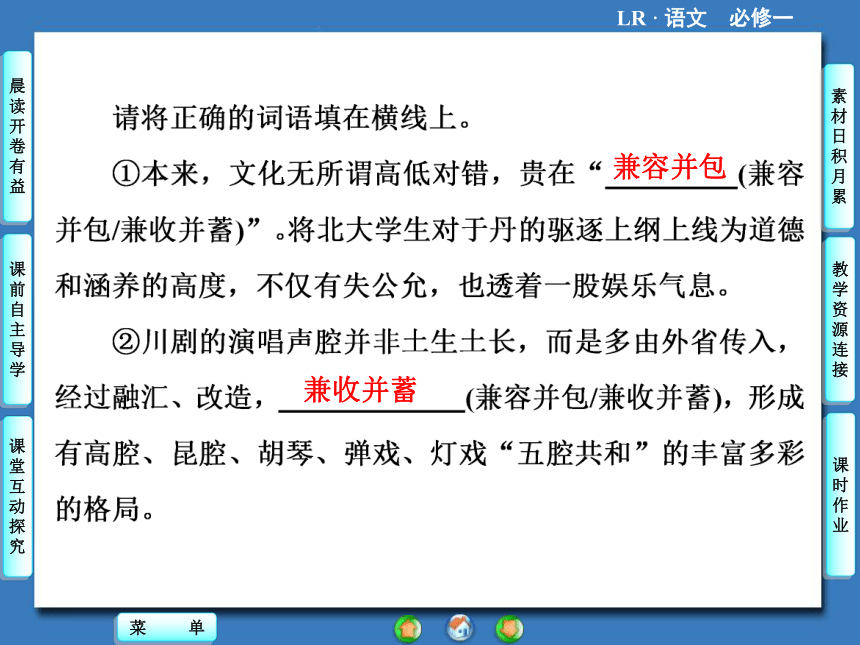

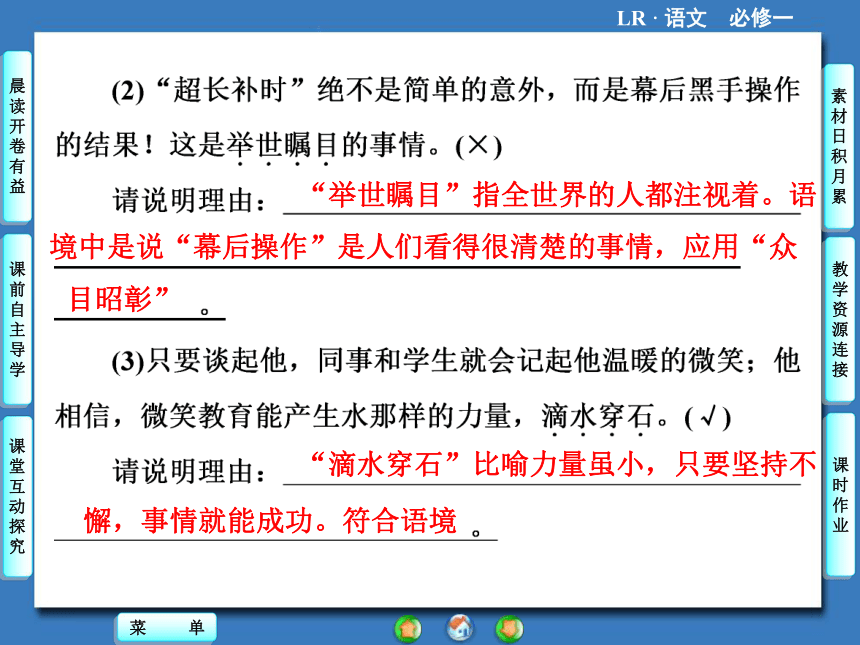

课件42张PPT。开辟 开拓 兼容并包 兼收并蓄 “无坚不摧”形容力量非常强大,没有什 么坚固的东西不能摧毁。符合语境 “举世瞩目”指全世界的人都注视着。语 境中是说“幕后操作”是人们看得很清楚的事情,应用“众 目昭彰” “滴水穿石”比喻力量虽小,只要坚持不 懈,事情就能成功。符合语境 3.对水的写照反映先生具有什么样的特点?

【答案】 纯洁、强韧、兼容并包、执著与坚强。

4.从文先生的葬礼“没有显要人物,没有悼词”给你的感觉是否过于冷清,与他的“大文豪”的身份不相称?

【答案】 没有。“显要人物”是指那些呼风唤雨的达官贵人。没有显要人物,正是先生朴实人格的写照。没有悼词,是对他平淡的一生最后的也是最好的总称:平平淡淡来到这个世界,安安静静离开这个世界。5.如何理解“告别沈从文”这个题目?这个题目好在哪里?

【答案】 作为新闻标题,体现了标题的醒目性,让读者一下子就把握住了新闻的核心内容;另外,此题目还一语双关,既是和沈从文的遗体告别,也是对他所代表的一个时代的告别,也是对一定时期的一种文学现象的告别,体现了标题的内涵。【应用角度】 ①信仰;②包容;③韧性。学高为师,身正为范,侯伯宇用他的言行,诠释着师者的厚重内涵。

侯伯宇在世时,一直谢绝媒体采访。以至于记者在网上搜寻侯伯宇的生前事迹时,竟找不到一丁点资料。可伟大的人,总会超越死亡成为永恒。这位生前默默奉献、不求闻名的白发学者,注定会在离世后,因为耀眼的一生被更多的人铭记。【媒评文摘】 1.他一生坚守在条件艰苦的西部地区,默默奉献,以攻坚克难、勇攀高峰的不断探索精神,创立了被誉为“中国骄傲”的“侯式理论”,成为在国际数学物理学界具有广泛影响的中国科学家,为中华民族增添了光彩。

——中国记协网

2.他屡次保持优越的国外求学义务时机,在西北艰苦的境遇中义务52年。他不仅教授给学生知识,塑造着学生们的学术品质,更用自己的善良、宽容和卖力、正派,塑造着学生的人格。

——北京联合大学战争给了许多人一种有关生活的教育,走了许多路,过了许多桥,睡了许多床,此外还必然吃了许多想象不到的苦头。然而真正具有深刻教育意义的,说不定倒是明白许多地方各有各的天气,天气不同还多少影响到一点人事。云有云的地方性:中国北部的云厚重,人也同样那么厚重。南部的云活泼,人也同样那么活泼。海边的云幻异,渤海和南海云又各不相同,正如两处海边的人性情不同。河南河北的云一片黄,抓一把下来似乎就可以做窝窝头,云粗中有细,人亦粗中有细。湖湘的云一片灰,长年挂在天空一片灰,无性格可言,然而橘子辣子就在这种地方大量产生,在这种天气下成熟,却给湖南人增加了生命的发展性和进取精神。四川的云与湖南云虽相似而不尽相同,巫峡峨眉夹天耸立,高峰把云分割又加浓,云有了生命,人也有了生命。云南的云给人印象大不相同,它的特点是素朴,影响到人性情,也应当是挚厚而单纯。它似乎是用西藏高山的冰雪,和南海长年的热浪,两种原料经过一种神奇的手续完成的。色调出奇的单纯,唯其单纯反而见出伟大。尤以天时晴明的黄昏前后,光景异常动人,而在这美丽天空下,人事方面,我们每天所能看到的,除了官方报纸虚虚实实的消息、物价的变化、空洞的论文、小巧的杂感,此外似乎到处就只碰到“法币”。大官小官商人和银行办事人直接为法币而忙,教授学生也间接为法币而忙。其余平常小职员、小市民的脑子,成天打算些什么,就可想而知了。云南的云即或再美丽一点,对于那个真正的多数人,还似乎毫无意义可言的。近两个月来本市连续的警报,城中二十万市民,无一不早早的就跑到郊外去,向天空把一个颈脖昂酸,无一人不看到过几片天空飘动的浮云,仰望结果,不过增加了许多人对于财富得失的忧心罢了。就在这么一个社会这么一种精神状态下,卢先生却来昆明展览他在云南的摄影,告给我们云南法币以外还有些什么值得注意。即以天空的云彩言,色彩单纯的云有多健美、多飘逸、多温柔、多崇高!观众人数多,批评好,正说明只要有人会看云,就能从云影中取得一种诗的感兴和热情,还可望将这种可贵的感情,转给另外一种人。换言之,就是云南的云即或不能直接教育人,还可望由一个艺术家的心与手,间接来教育人。可是我以为得到“赞美”还不是艺术家最终的目的,应当还有一点更深的意义。我意思是如果一种可怕的庸俗的实际主义正在这个社会各组织各阶层间普遍流行,腐蚀我们多数人做人的良心、做人的理想,且在同时还像是正在把许多人有形无形市侩化,社会中优秀分子一部分所梦想所希望,也只是糊口混日子了事,毫无一种较高尚的情感,更缺少用这种情感去追求一个美丽而伟大的道德原则的勇气时,我们这个民族应当怎么办?大学生读书的目的,不是站在柜台边做行员,就是坐在公事房做办事员,脑子都不用,都不想,只要有一碗饭吃就算有了出路。甚至于做政论的、做讲演的、写不高明讽刺文的、习理工的、玩玩文学充文化人的……出路打算也都是只顾眼前。大家眼前固然都有了出路,这个国家的明天,是不是还有希望可言?我们如真能够像卢先生那么静观默会天空的云彩,云物的美丽景象,也许会慢慢地陶冶我们、启发我们、改造我们,使我们习惯于向远景凝眸,不敢堕落,不甘心堕落,我以为这才像是一个艺术家最后的目的。正因为这个民族是在求发展、求生存,战争已经三年,战争虽败北,虽死亡万千人民,牺牲无数财富,可并不气馁,相信坚持抗战必然翻身。就为的是这战争背后还有个庄严伟大的理想,使我们对于忧患之来,在任何情形下都能忍受。我们其所以能忍受,不特是我们要发展,要生存,还要为后来者设想,使他们活在这片土地上更好一点,更像人一点!我们责任那么重,那么困难,所以不特多数知识分子必然要有一个较坚朴的人生观,拉之向上,推之向前,就是做生意的,也少不了需要那么一份知识,方能够把企业的发展与国家的发展放在同一目标上,分途并进,异途同归,抗战到底!所以我觉得卢先生的摄影,不仅仅是给人看看,还应当给人深思。

1940年

(选自《沈从文随笔 生之记录》,北京大学出版社

2007年版,有删改)【精要赏析】 云,谁没见过?可是,把中国南北各地的云和当地人的特点加以有趣的分别比较、细细欣赏,在美妙的文学陶冶之外,又给我们以自然和美术的知识——这样写云,可真称得上工夫在“云”外了。作者通过对云南美丽的云的欣赏,表达了自我麻醉中的芸芸众生的一种呼唤和痛苦的叹息,启迪我们要有崇高的情感去追寻美丽而伟大的目标。三、教学方法

阅读法、讨论法

四、教学辅助

多媒体课件

五、课时安排

1课时【教学过程】

一、导入

播放《边城》视频片段,引出沈从文从而导入课文。

介绍沈从文。(可穿插沈从文的逸闻趣事)

沈从文(1902~1988),京派小说代表人物,原名沈岳焕,出生在荒僻神秘的湘西凤凰县,有苗汉土家族的血统。14岁高小毕业后入伍,看尽人世黑暗而产生厌恶心理。接触新文学后,他于1923年寻至北京,欲入大学而不成,窘困中开始用“休芸芸”这一笔名进行创作。至三十年代起他开始用小说构造他心中的“湘西世界”,完成一系列代表作,如《边城》《长河》等。他以“乡下人”的主体视角审视当时城乡对峙的现状,批判现代文明在进入中国的过程中所显露出的丑陋,这种与新文学主将们相悖反的观念大大丰富了现代小说的表现范围。沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一个。早期的小说集有《蜜柑》《雨后及其他》《神巫之爱》等,基本主题已见端倪,但城乡两条线索尚不清晰,两性关系的描写较浅,文学的纯净度也差些。30年代后,他的创作显著成熟,主要成集的小说有《龙朱》《旅店及其他》《石子船》《虎雏》《阿黑小史》《月下小景》《八骏图》《如蕤集》《从文小说习作选》《新与旧》《主妇集》《春灯集》《黑凤集》等,中长篇《阿丽思中国游记》《边城》《长河》,散文《从文自传》《记丁玲》《湘行散记》《湘西》,文论《废邮存底》及续集、《烛虚》《云南看云集》等。从作品到理论,沈从文后来完成了他的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,提出了他的人与自然“和谐共存”的,本于自然,回归自然的哲学。“湘西”所能代表的健康、完善的人性,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”,正是他的全部创作要负载的内容。二、整体感知

1.学生默读课文,疏通字词,初知文意。

2.教师点拨,学生整体把握课文内容。

明确:本文是一篇新闻稿。文章从沈从文先生的遗体告别仪式写起,接着赘述了沈从文先生的文学成就,用形象的语言对先生的品格给予了高度的概括和评价,最后,文章用一副对联对先生的为人品格和为文成就做了精练的概括,同时也表达了对这位伟大作家的景仰之情,以及失去这位作家的沉痛之情。三、合作探究

1.课文与普通的新闻稿件相比有何特点?

明确:这是一篇将事件和人物糅合在一起的新闻通讯,一改传统通讯或突出写人,或重点写事的模式。不仅如此,作者还用贮满诗情的语言,用生动的叙述和感人的场面来表现沈从文的为人,也借此表达对沈从文先生的无限怀念的情感,文章充满着诗思、诗情、诗性。2.如何理解本文的诗思、诗情、诗性?

(1)诗思

诗思就是用诗性的想象来结构文章。

课文虽然叙述的是追悼会的场面,追忆的是先生的一生,但文章表现的却是先生的品格。

在具体的结构安排上,也充满着诗性的想象。

写追悼会的场面,作者并没有竭力铺陈其悲哀的场景,而是竭力描写追悼会场的气氛;写先生的一生通过概括性的叙述和细节的描写来表现,这样的表现方式既有面的铺陈也有点的拓展,既增加了文章的可读性,也增强了文章的趣味性。(2)诗情

诗情是作者情感在文章中的自然流露。作者或直抒胸臆,或触景生情,或缘景写情,或托物寄情。

(3)诗性

将挽联穿插在文章中,一方面可以增强文章的节奏和表现力,另一方面使得文章更具诗性的意味。诗性是本文的又一特色。文章在语言的运用和结构的安排上都充分体现了诗性的原则。从解雇意义上,面的铺陈、点的挖掘使得文章结构具有跳跃性,许多表现不同内容的段落也就如同一个又一个跳跃性的诗节,充满着节奏感和韵律感,使得文章给人以无限的遐思,更充溢着情感的张力和更强的表现力;而诗性语言进一步强化了诗性的表现力,文章表现出诗画同一的意境。

四、作业

课后进一步了解沈从文,有条件的可阅读《边城》整部小说。课时作业(七)

【答案】 纯洁、强韧、兼容并包、执著与坚强。

4.从文先生的葬礼“没有显要人物,没有悼词”给你的感觉是否过于冷清,与他的“大文豪”的身份不相称?

【答案】 没有。“显要人物”是指那些呼风唤雨的达官贵人。没有显要人物,正是先生朴实人格的写照。没有悼词,是对他平淡的一生最后的也是最好的总称:平平淡淡来到这个世界,安安静静离开这个世界。5.如何理解“告别沈从文”这个题目?这个题目好在哪里?

【答案】 作为新闻标题,体现了标题的醒目性,让读者一下子就把握住了新闻的核心内容;另外,此题目还一语双关,既是和沈从文的遗体告别,也是对他所代表的一个时代的告别,也是对一定时期的一种文学现象的告别,体现了标题的内涵。【应用角度】 ①信仰;②包容;③韧性。学高为师,身正为范,侯伯宇用他的言行,诠释着师者的厚重内涵。

侯伯宇在世时,一直谢绝媒体采访。以至于记者在网上搜寻侯伯宇的生前事迹时,竟找不到一丁点资料。可伟大的人,总会超越死亡成为永恒。这位生前默默奉献、不求闻名的白发学者,注定会在离世后,因为耀眼的一生被更多的人铭记。【媒评文摘】 1.他一生坚守在条件艰苦的西部地区,默默奉献,以攻坚克难、勇攀高峰的不断探索精神,创立了被誉为“中国骄傲”的“侯式理论”,成为在国际数学物理学界具有广泛影响的中国科学家,为中华民族增添了光彩。

——中国记协网

2.他屡次保持优越的国外求学义务时机,在西北艰苦的境遇中义务52年。他不仅教授给学生知识,塑造着学生们的学术品质,更用自己的善良、宽容和卖力、正派,塑造着学生的人格。

——北京联合大学战争给了许多人一种有关生活的教育,走了许多路,过了许多桥,睡了许多床,此外还必然吃了许多想象不到的苦头。然而真正具有深刻教育意义的,说不定倒是明白许多地方各有各的天气,天气不同还多少影响到一点人事。云有云的地方性:中国北部的云厚重,人也同样那么厚重。南部的云活泼,人也同样那么活泼。海边的云幻异,渤海和南海云又各不相同,正如两处海边的人性情不同。河南河北的云一片黄,抓一把下来似乎就可以做窝窝头,云粗中有细,人亦粗中有细。湖湘的云一片灰,长年挂在天空一片灰,无性格可言,然而橘子辣子就在这种地方大量产生,在这种天气下成熟,却给湖南人增加了生命的发展性和进取精神。四川的云与湖南云虽相似而不尽相同,巫峡峨眉夹天耸立,高峰把云分割又加浓,云有了生命,人也有了生命。云南的云给人印象大不相同,它的特点是素朴,影响到人性情,也应当是挚厚而单纯。它似乎是用西藏高山的冰雪,和南海长年的热浪,两种原料经过一种神奇的手续完成的。色调出奇的单纯,唯其单纯反而见出伟大。尤以天时晴明的黄昏前后,光景异常动人,而在这美丽天空下,人事方面,我们每天所能看到的,除了官方报纸虚虚实实的消息、物价的变化、空洞的论文、小巧的杂感,此外似乎到处就只碰到“法币”。大官小官商人和银行办事人直接为法币而忙,教授学生也间接为法币而忙。其余平常小职员、小市民的脑子,成天打算些什么,就可想而知了。云南的云即或再美丽一点,对于那个真正的多数人,还似乎毫无意义可言的。近两个月来本市连续的警报,城中二十万市民,无一不早早的就跑到郊外去,向天空把一个颈脖昂酸,无一人不看到过几片天空飘动的浮云,仰望结果,不过增加了许多人对于财富得失的忧心罢了。就在这么一个社会这么一种精神状态下,卢先生却来昆明展览他在云南的摄影,告给我们云南法币以外还有些什么值得注意。即以天空的云彩言,色彩单纯的云有多健美、多飘逸、多温柔、多崇高!观众人数多,批评好,正说明只要有人会看云,就能从云影中取得一种诗的感兴和热情,还可望将这种可贵的感情,转给另外一种人。换言之,就是云南的云即或不能直接教育人,还可望由一个艺术家的心与手,间接来教育人。可是我以为得到“赞美”还不是艺术家最终的目的,应当还有一点更深的意义。我意思是如果一种可怕的庸俗的实际主义正在这个社会各组织各阶层间普遍流行,腐蚀我们多数人做人的良心、做人的理想,且在同时还像是正在把许多人有形无形市侩化,社会中优秀分子一部分所梦想所希望,也只是糊口混日子了事,毫无一种较高尚的情感,更缺少用这种情感去追求一个美丽而伟大的道德原则的勇气时,我们这个民族应当怎么办?大学生读书的目的,不是站在柜台边做行员,就是坐在公事房做办事员,脑子都不用,都不想,只要有一碗饭吃就算有了出路。甚至于做政论的、做讲演的、写不高明讽刺文的、习理工的、玩玩文学充文化人的……出路打算也都是只顾眼前。大家眼前固然都有了出路,这个国家的明天,是不是还有希望可言?我们如真能够像卢先生那么静观默会天空的云彩,云物的美丽景象,也许会慢慢地陶冶我们、启发我们、改造我们,使我们习惯于向远景凝眸,不敢堕落,不甘心堕落,我以为这才像是一个艺术家最后的目的。正因为这个民族是在求发展、求生存,战争已经三年,战争虽败北,虽死亡万千人民,牺牲无数财富,可并不气馁,相信坚持抗战必然翻身。就为的是这战争背后还有个庄严伟大的理想,使我们对于忧患之来,在任何情形下都能忍受。我们其所以能忍受,不特是我们要发展,要生存,还要为后来者设想,使他们活在这片土地上更好一点,更像人一点!我们责任那么重,那么困难,所以不特多数知识分子必然要有一个较坚朴的人生观,拉之向上,推之向前,就是做生意的,也少不了需要那么一份知识,方能够把企业的发展与国家的发展放在同一目标上,分途并进,异途同归,抗战到底!所以我觉得卢先生的摄影,不仅仅是给人看看,还应当给人深思。

1940年

(选自《沈从文随笔 生之记录》,北京大学出版社

2007年版,有删改)【精要赏析】 云,谁没见过?可是,把中国南北各地的云和当地人的特点加以有趣的分别比较、细细欣赏,在美妙的文学陶冶之外,又给我们以自然和美术的知识——这样写云,可真称得上工夫在“云”外了。作者通过对云南美丽的云的欣赏,表达了自我麻醉中的芸芸众生的一种呼唤和痛苦的叹息,启迪我们要有崇高的情感去追寻美丽而伟大的目标。三、教学方法

阅读法、讨论法

四、教学辅助

多媒体课件

五、课时安排

1课时【教学过程】

一、导入

播放《边城》视频片段,引出沈从文从而导入课文。

介绍沈从文。(可穿插沈从文的逸闻趣事)

沈从文(1902~1988),京派小说代表人物,原名沈岳焕,出生在荒僻神秘的湘西凤凰县,有苗汉土家族的血统。14岁高小毕业后入伍,看尽人世黑暗而产生厌恶心理。接触新文学后,他于1923年寻至北京,欲入大学而不成,窘困中开始用“休芸芸”这一笔名进行创作。至三十年代起他开始用小说构造他心中的“湘西世界”,完成一系列代表作,如《边城》《长河》等。他以“乡下人”的主体视角审视当时城乡对峙的现状,批判现代文明在进入中国的过程中所显露出的丑陋,这种与新文学主将们相悖反的观念大大丰富了现代小说的表现范围。沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一个。早期的小说集有《蜜柑》《雨后及其他》《神巫之爱》等,基本主题已见端倪,但城乡两条线索尚不清晰,两性关系的描写较浅,文学的纯净度也差些。30年代后,他的创作显著成熟,主要成集的小说有《龙朱》《旅店及其他》《石子船》《虎雏》《阿黑小史》《月下小景》《八骏图》《如蕤集》《从文小说习作选》《新与旧》《主妇集》《春灯集》《黑凤集》等,中长篇《阿丽思中国游记》《边城》《长河》,散文《从文自传》《记丁玲》《湘行散记》《湘西》,文论《废邮存底》及续集、《烛虚》《云南看云集》等。从作品到理论,沈从文后来完成了他的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,提出了他的人与自然“和谐共存”的,本于自然,回归自然的哲学。“湘西”所能代表的健康、完善的人性,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”,正是他的全部创作要负载的内容。二、整体感知

1.学生默读课文,疏通字词,初知文意。

2.教师点拨,学生整体把握课文内容。

明确:本文是一篇新闻稿。文章从沈从文先生的遗体告别仪式写起,接着赘述了沈从文先生的文学成就,用形象的语言对先生的品格给予了高度的概括和评价,最后,文章用一副对联对先生的为人品格和为文成就做了精练的概括,同时也表达了对这位伟大作家的景仰之情,以及失去这位作家的沉痛之情。三、合作探究

1.课文与普通的新闻稿件相比有何特点?

明确:这是一篇将事件和人物糅合在一起的新闻通讯,一改传统通讯或突出写人,或重点写事的模式。不仅如此,作者还用贮满诗情的语言,用生动的叙述和感人的场面来表现沈从文的为人,也借此表达对沈从文先生的无限怀念的情感,文章充满着诗思、诗情、诗性。2.如何理解本文的诗思、诗情、诗性?

(1)诗思

诗思就是用诗性的想象来结构文章。

课文虽然叙述的是追悼会的场面,追忆的是先生的一生,但文章表现的却是先生的品格。

在具体的结构安排上,也充满着诗性的想象。

写追悼会的场面,作者并没有竭力铺陈其悲哀的场景,而是竭力描写追悼会场的气氛;写先生的一生通过概括性的叙述和细节的描写来表现,这样的表现方式既有面的铺陈也有点的拓展,既增加了文章的可读性,也增强了文章的趣味性。(2)诗情

诗情是作者情感在文章中的自然流露。作者或直抒胸臆,或触景生情,或缘景写情,或托物寄情。

(3)诗性

将挽联穿插在文章中,一方面可以增强文章的节奏和表现力,另一方面使得文章更具诗性的意味。诗性是本文的又一特色。文章在语言的运用和结构的安排上都充分体现了诗性的原则。从解雇意义上,面的铺陈、点的挖掘使得文章结构具有跳跃性,许多表现不同内容的段落也就如同一个又一个跳跃性的诗节,充满着节奏感和韵律感,使得文章给人以无限的遐思,更充溢着情感的张力和更强的表现力;而诗性语言进一步强化了诗性的表现力,文章表现出诗画同一的意境。

四、作业

课后进一步了解沈从文,有条件的可阅读《边城》整部小说。课时作业(七)