【课堂新坐标】2013-2014学年高中语文(鲁人版,必修1)课件:自读文本 谈读书(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 【课堂新坐标】2013-2014学年高中语文(鲁人版,必修1)课件:自读文本 谈读书(共50张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-08-02 09:31:30 | ||

图片预览

文档简介

课件50张PPT。3.词语辨析

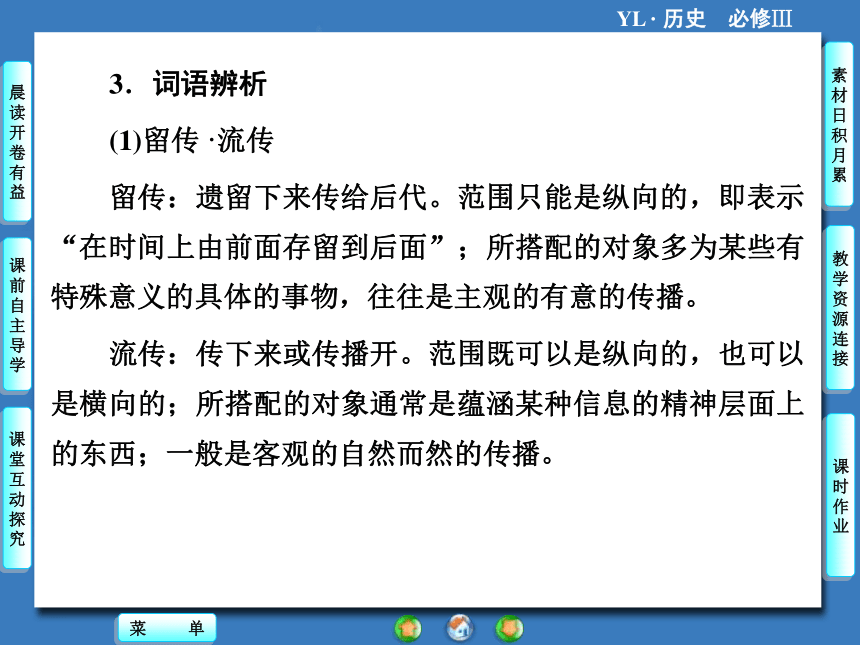

(1)留传·流传

留传:遗留下来传给后代。范围只能是纵向的,即表示“在时间上由前面存留到后面”;所搭配的对象多为某些有特殊意义的具体的事物,往往是主观的有意的传播。

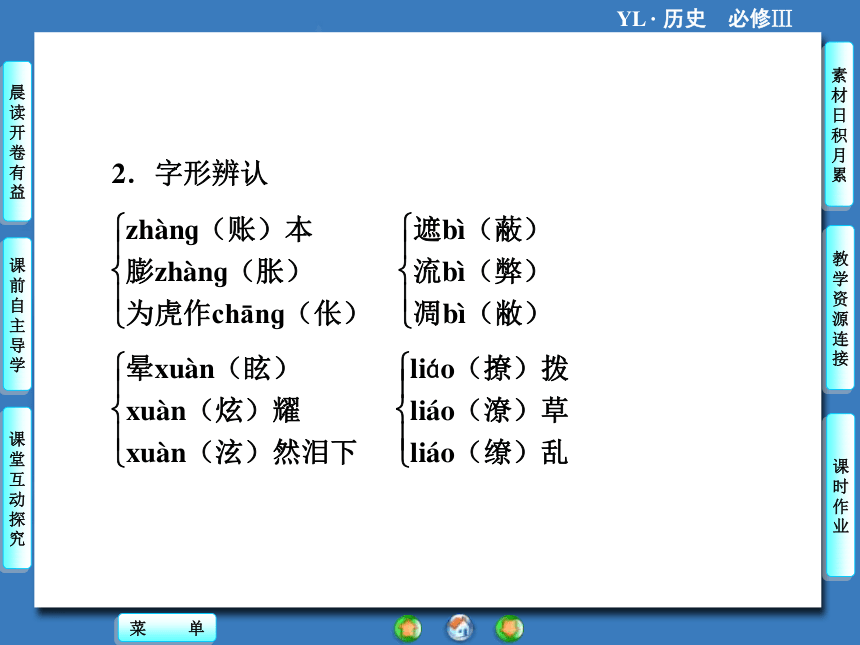

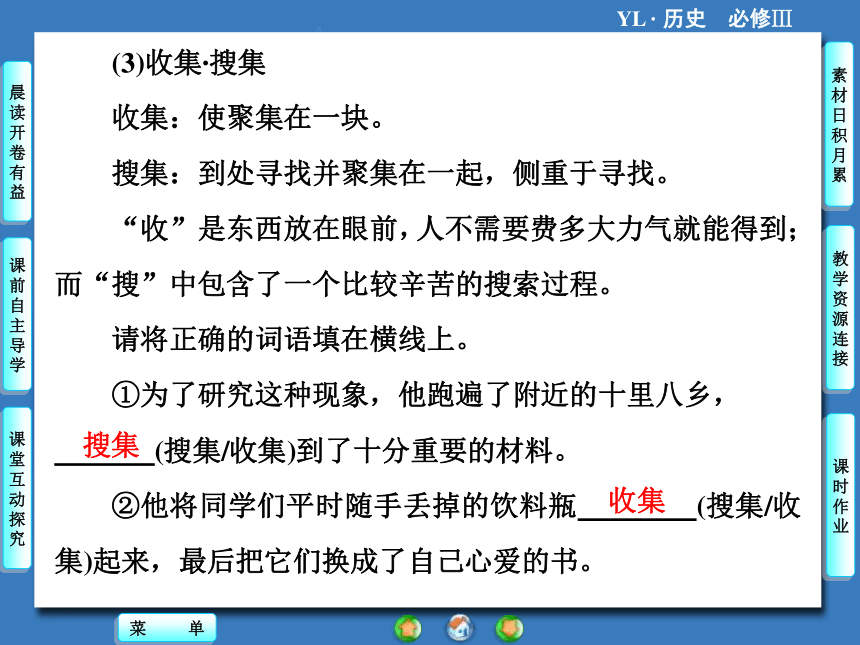

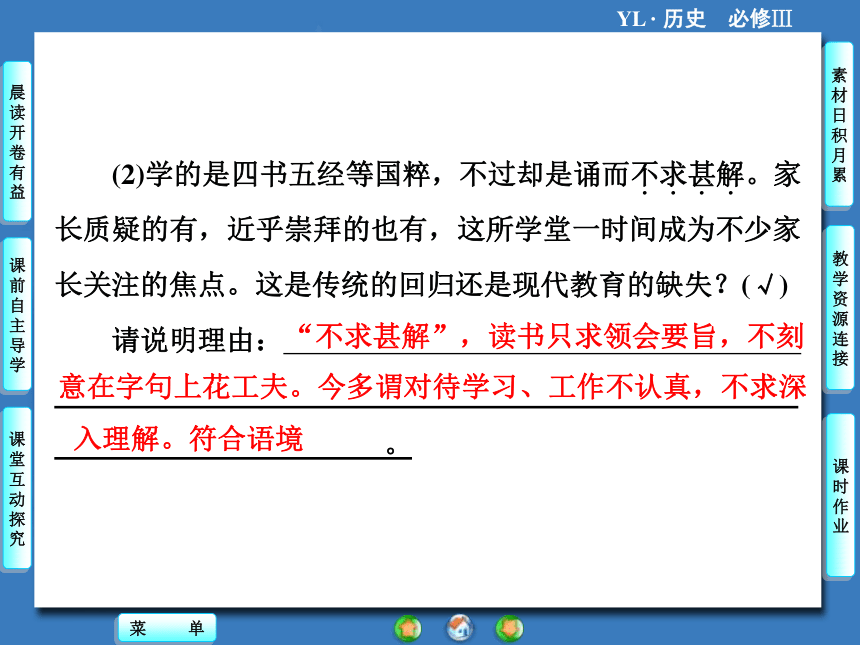

流传:传下来或传播开。范围既可以是纵向的,也可以是横向的;所搭配的对象通常是蕴涵某种信息的精神层面上的东西;一般是客观的自然而然的传播。留传 流传 淹没 湮没 搜集 收集 “皓首穷年”,指经历很多年直到头发花 白研究经书或古籍,形容锲而不舍地追求。符合语境 “不求甚解”,读书只求领会要旨,不刻 意在字句上花工夫。今多谓对待学习、工作不认真,不求深 入理解。符合语境 “自欺欺人”,指欺骗自己,也欺骗别人 也指用自己都难以置信的话或手法去欺骗别人。符合语境 “息息相关”,形容彼此的关系非常密切 语境侧重“变革”与“命运”之间的利害关系,应用“休戚 相关” 2.文章用了哪些修辞手法?各有什么作用?

【答案】 (1)善用比喻,说理浅显生动。

在这篇短文中就用了许多恰切形象的比喻。为了说明读书贪多,所得甚少,他说:“譬如饮食,不消化的东西积得越多,愈易酿成肠胃病。”作者通过比喻的手法将抽象的道理说得生动形象,使人印象深刻。

(2)善用对偶,整散结合,语言有节奏感。

文中运用骈偶佳句,如“‘过目’的虽多,‘留心’的却少”,对仗工稳。有抑扬顿挫,铿锵回环之美。特别是在读书的方法上,朱先生深入浅出地讲明了博与精、广与专、兴趣与中心的关系。文章内容翔实而又条理井然,许多语句充满睿智,引人深思。七十多年后的今天,文中的很多见解依然闪烁着智慧的光芒,是我们读书、做学问的圭臬与指针。

【应用角度】 ①会学习是一种智慧;②心系后辈,彰显品质;③学会选择是一种智慧。面对“莫言热”,不同的人有不同的看法。但不论如何评价,我们都不能否认它所激活的“正能量”:许多人会因此多读一些好书,增添对阅读的兴趣。我们期待由此引发的“读书热”持续升温,进而使阅读成为大众的习惯,让学习型社会建设风生水起。

可是,如今也有一种“负能量”不容忽视:时下,生活条件变好了,书香味却变淡了。前不久,由中国新闻出版研究院组织实施的全国国民阅读调查结果显示,2011年我国人均读书仅为4.3本,远低于世界人均读书数量。我国国民阅读整体水平,与综合国力和国际地位极不相称。这一问题,值得我们深思和反省。一时的“莫言热”终究会冷下来,但“读书热”最好一直热下去。我们应把读书当做一种社会责任,变成一种生活习惯,融会在思想里,体现在行动中。【媒评文摘】 1.文学是一个民族的血脉,在新中国革命、建设、改革各个历史时期都发挥了不可替代的重大作用。但是在当下,已很难找到影响深远的作品,更难有深刻的人物形象能打动人,成为时代的旗帜!文学的功能在不断退化。莫言获奖,确实让人振奋。但更重要的是,要通过关注诺贝尔文学奖和莫言,让文学得到振兴,在新时代鼓舞人们继续前行。

——李家琪2.好的文学作品对个人、生活,乃至国家和民族的影响是巨大的,不仅可以陶冶人的情操,还可以解放人的思想,带给人激情和勇气,它是促进社会进步,推动社会变革和前进的重要力量。

——李文皓而书中所示,如不以经验范之,则又大而无当。狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可寻章摘句,而应推敲细思。书有可浅尝者,有可吞食者,少数则需咀嚼消化。换言之,有只须读其部分者,有只须大体涉猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,孜孜不倦。书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡矣。读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。因此不常作文者须记忆特强,不常讨论者须天资聪颖,不常读书者须欺世有术,始能无知而显有知。读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。滚球利睾肾,射箭利胸肺,漫步利肠胃,骑术利头脑,诸如此类。如智力不集中,可令读数学,盖演题须全神贯注,稍有分散即须重演;如不能辨异,可令读经院哲学,盖此辈皆吹毛求疵之人;如不善求同,不善以一物阐证另一物,可令读律师之案卷。如此头脑中凡有缺陷,皆有特药可医。【精要赏析】 全文好似一位洞察世事人情的饱学之士,对世人的谆谆告诫。作者运用比喻进行说理,如“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,生动形象、通俗易懂地说明了读书对人的天赋的作用。作者运用对比进行说理,如文章开头从正面说了读书的目的,接着又从反面说了读书的三种偏向,鲜明、有力地证明了自己的观点。文章语言平易流畅,笔法灵活,语言精辟。三、教学方法

1.反复朗读培养语感。

2.合作探讨解读文本。

四、课前准备

学生预习课文,借助工具书,解决重点字词。【教学过程】

一、新课导入

前面我们已经学完了两篇古文,谈的都是读书学习的问题,从中我们获益匪浅。下面首先来回忆一下这两篇文章的内容要点:

荀子《劝学》的中心论点是什么?——学不可以已。提供的学习方法有哪些?——注重积累、持之以恒和专心致志。

韩愈《师说》的中心论点是什么?——古之学者必有师。分论点是什么?——是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也;是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。铭记两位古代宗师关于学习的教诲,我们将终生受用不尽。然而可能还有些意犹未尽之感,下面我们再来学习一篇与此有关的文章《谈读书》,它的作者也是一位重量级的人物,他就是现代著名的美学大师——朱光潜先生。

二、作者简介(见本课【课前自主导学】作者名片)四、词语解释

1.湮没:埋没。

2.皓首:白头。

3.口诵心惟:口里念诵,心里思考。

4.不求甚解:只求知道个大概,不求彻底了解。常指学习或研究不认真、不深入。

5.涵泳优游:反复阅读,深刻理解、体会,自得其乐。

6.故步自封:比喻安于现状,不思进取。

7.息息相关:呼吸也相互关联。形容彼此的关系非常密切。五、概括论点

(一)概括

本文是一篇议论性散文,是一篇谈关于读书的随笔,文中作者提出了不少关于读书的见解和看法,也就是说本文的论点很多。那么作者到底提出了哪些论点呢?下面就请同学们认真阅读课文,尽自己最大所能,尽量找出文中所有的论点,并简要概括出来。点拨:

1.怎样找出论点?

首先,要明确论点的概念。论点,又叫论断,是作者所持的观点,在逻辑学上,论点就是真实性需要加以证实的判断。它是作者对所论述的问题提出的见解、主张和表示的态度。它是整个论证过程的中心,担负着回答“论证什么”的任务,明确地表示着作者赞成什么,反对什么。其次,要明白论点语句的性质。从句式来看,它应该是一个意思明确的表判断的陈述句;从表达方式上来看,它必须是议论句。

第三,要清楚论点的位置。论点的位置一般在全文或段落的开头或结尾。2.怎样概括论点?

尽量用作者的原话来表述,原文内容太多,可以适当压缩,使之简明扼要,但不能更改原文的意思。明确:(二)归纳

从上面的分析,我们可以得出作者的七个论点,而这些论点还可以进一步地归纳为两个方面。请将这些论点归纳为两类后,再加以概括。

第一段,强调读书的重要作用。其他段落,阐明了读书方法。六、论证方法

文中作者运用了多种论证方法来论证自己的观点,请分别找出一例加以简要赏析。

举例参考:

1.比喻论证

例句:“做学问如作战,须攻坚挫锐,占住要塞。目标太多了,掩埋了坚锐所在,只东打一拳,西踢一脚,就成了‘消耗战’。”赏析:作者以“作战”设喻,作战应该集中优势兵力,攻打一个主要目标,才能速战速决,取得整个战争的胜利。同样道理,做学问也应该把自己的主要精力放在阅读“不可不读的基本著作上”,而不能放在“无足轻重的书籍上”,否则的话,将劳而无获。作者以常理设喻,深入浅出,就把做学问应该“精读”,而不可“滥读”的道理,生动形象地阐述得一清二白了。2.对比论证

例句:“少读如果彻底,必能养成深思熟虑的习惯,涵泳优游,以至于变化气质;多读而不求甚解,譬如驰骋十里洋场,虽珍奇满目,徒惹得心花意乱,空手而归。”

赏析:不比不知道,一比才明了。作者通过鲜明的对比,“少读的好处与多读的弊端”就令读者一目了然了。3.引用论证

例句:“苏东坡《与王郎书》曾谈到这个方法:少年为学者,每一书皆作数次读之。书富如入海,百货皆有,人之精力不能并收尽取,但得其所欲求者耳。故愿学者每一次作一意求之,如欲求古今兴亡治乱圣贤作用,且只作此意求之,勿生余念;又别作一次求事迹文物之类,亦如之。他皆仿此。若学成,八面受敌,与涉猎者不可同日而语。”

赏析:苏东坡是诗文大家,引用他的读书见解来论证自己的观点,自然更具权威性和说服力,从而更让读者信服和接受。七、课堂总结

本文是一篇典型的议论性散文,作者以“谈读书”为中心,论述重点突出,条理井然,不枝不蔓,具有严密的逻辑性。在论证方法上,举例论证、引用论证、对比论证、比喻论证,如话家常,娓娓而谈,把学习或做学问这在一般人看来很复杂的事情,说得深入浅出,明白晓畅,显示了作者高超的语言功力,使平时不喜欢阅读议论性文章的人,读起来也饶有兴趣。八、课后作业

以“自古英雄出少年”为话题写一篇500字的短文。

九、板书设计

归纳要点:

一、强调读书的重要作用。

二、阐明了读书方法。

论证方法:

1.比喻论证。

2.对比论证。

3.引用论证。课时作业(三)

(1)留传·流传

留传:遗留下来传给后代。范围只能是纵向的,即表示“在时间上由前面存留到后面”;所搭配的对象多为某些有特殊意义的具体的事物,往往是主观的有意的传播。

流传:传下来或传播开。范围既可以是纵向的,也可以是横向的;所搭配的对象通常是蕴涵某种信息的精神层面上的东西;一般是客观的自然而然的传播。留传 流传 淹没 湮没 搜集 收集 “皓首穷年”,指经历很多年直到头发花 白研究经书或古籍,形容锲而不舍地追求。符合语境 “不求甚解”,读书只求领会要旨,不刻 意在字句上花工夫。今多谓对待学习、工作不认真,不求深 入理解。符合语境 “自欺欺人”,指欺骗自己,也欺骗别人 也指用自己都难以置信的话或手法去欺骗别人。符合语境 “息息相关”,形容彼此的关系非常密切 语境侧重“变革”与“命运”之间的利害关系,应用“休戚 相关” 2.文章用了哪些修辞手法?各有什么作用?

【答案】 (1)善用比喻,说理浅显生动。

在这篇短文中就用了许多恰切形象的比喻。为了说明读书贪多,所得甚少,他说:“譬如饮食,不消化的东西积得越多,愈易酿成肠胃病。”作者通过比喻的手法将抽象的道理说得生动形象,使人印象深刻。

(2)善用对偶,整散结合,语言有节奏感。

文中运用骈偶佳句,如“‘过目’的虽多,‘留心’的却少”,对仗工稳。有抑扬顿挫,铿锵回环之美。特别是在读书的方法上,朱先生深入浅出地讲明了博与精、广与专、兴趣与中心的关系。文章内容翔实而又条理井然,许多语句充满睿智,引人深思。七十多年后的今天,文中的很多见解依然闪烁着智慧的光芒,是我们读书、做学问的圭臬与指针。

【应用角度】 ①会学习是一种智慧;②心系后辈,彰显品质;③学会选择是一种智慧。面对“莫言热”,不同的人有不同的看法。但不论如何评价,我们都不能否认它所激活的“正能量”:许多人会因此多读一些好书,增添对阅读的兴趣。我们期待由此引发的“读书热”持续升温,进而使阅读成为大众的习惯,让学习型社会建设风生水起。

可是,如今也有一种“负能量”不容忽视:时下,生活条件变好了,书香味却变淡了。前不久,由中国新闻出版研究院组织实施的全国国民阅读调查结果显示,2011年我国人均读书仅为4.3本,远低于世界人均读书数量。我国国民阅读整体水平,与综合国力和国际地位极不相称。这一问题,值得我们深思和反省。一时的“莫言热”终究会冷下来,但“读书热”最好一直热下去。我们应把读书当做一种社会责任,变成一种生活习惯,融会在思想里,体现在行动中。【媒评文摘】 1.文学是一个民族的血脉,在新中国革命、建设、改革各个历史时期都发挥了不可替代的重大作用。但是在当下,已很难找到影响深远的作品,更难有深刻的人物形象能打动人,成为时代的旗帜!文学的功能在不断退化。莫言获奖,确实让人振奋。但更重要的是,要通过关注诺贝尔文学奖和莫言,让文学得到振兴,在新时代鼓舞人们继续前行。

——李家琪2.好的文学作品对个人、生活,乃至国家和民族的影响是巨大的,不仅可以陶冶人的情操,还可以解放人的思想,带给人激情和勇气,它是促进社会进步,推动社会变革和前进的重要力量。

——李文皓而书中所示,如不以经验范之,则又大而无当。狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可寻章摘句,而应推敲细思。书有可浅尝者,有可吞食者,少数则需咀嚼消化。换言之,有只须读其部分者,有只须大体涉猎者,少数则须全读,读时须全神贯注,孜孜不倦。书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡矣。读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。因此不常作文者须记忆特强,不常讨论者须天资聪颖,不常读书者须欺世有术,始能无知而显有知。读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。滚球利睾肾,射箭利胸肺,漫步利肠胃,骑术利头脑,诸如此类。如智力不集中,可令读数学,盖演题须全神贯注,稍有分散即须重演;如不能辨异,可令读经院哲学,盖此辈皆吹毛求疵之人;如不善求同,不善以一物阐证另一物,可令读律师之案卷。如此头脑中凡有缺陷,皆有特药可医。【精要赏析】 全文好似一位洞察世事人情的饱学之士,对世人的谆谆告诫。作者运用比喻进行说理,如“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,生动形象、通俗易懂地说明了读书对人的天赋的作用。作者运用对比进行说理,如文章开头从正面说了读书的目的,接着又从反面说了读书的三种偏向,鲜明、有力地证明了自己的观点。文章语言平易流畅,笔法灵活,语言精辟。三、教学方法

1.反复朗读培养语感。

2.合作探讨解读文本。

四、课前准备

学生预习课文,借助工具书,解决重点字词。【教学过程】

一、新课导入

前面我们已经学完了两篇古文,谈的都是读书学习的问题,从中我们获益匪浅。下面首先来回忆一下这两篇文章的内容要点:

荀子《劝学》的中心论点是什么?——学不可以已。提供的学习方法有哪些?——注重积累、持之以恒和专心致志。

韩愈《师说》的中心论点是什么?——古之学者必有师。分论点是什么?——是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也;是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。铭记两位古代宗师关于学习的教诲,我们将终生受用不尽。然而可能还有些意犹未尽之感,下面我们再来学习一篇与此有关的文章《谈读书》,它的作者也是一位重量级的人物,他就是现代著名的美学大师——朱光潜先生。

二、作者简介(见本课【课前自主导学】作者名片)四、词语解释

1.湮没:埋没。

2.皓首:白头。

3.口诵心惟:口里念诵,心里思考。

4.不求甚解:只求知道个大概,不求彻底了解。常指学习或研究不认真、不深入。

5.涵泳优游:反复阅读,深刻理解、体会,自得其乐。

6.故步自封:比喻安于现状,不思进取。

7.息息相关:呼吸也相互关联。形容彼此的关系非常密切。五、概括论点

(一)概括

本文是一篇议论性散文,是一篇谈关于读书的随笔,文中作者提出了不少关于读书的见解和看法,也就是说本文的论点很多。那么作者到底提出了哪些论点呢?下面就请同学们认真阅读课文,尽自己最大所能,尽量找出文中所有的论点,并简要概括出来。点拨:

1.怎样找出论点?

首先,要明确论点的概念。论点,又叫论断,是作者所持的观点,在逻辑学上,论点就是真实性需要加以证实的判断。它是作者对所论述的问题提出的见解、主张和表示的态度。它是整个论证过程的中心,担负着回答“论证什么”的任务,明确地表示着作者赞成什么,反对什么。其次,要明白论点语句的性质。从句式来看,它应该是一个意思明确的表判断的陈述句;从表达方式上来看,它必须是议论句。

第三,要清楚论点的位置。论点的位置一般在全文或段落的开头或结尾。2.怎样概括论点?

尽量用作者的原话来表述,原文内容太多,可以适当压缩,使之简明扼要,但不能更改原文的意思。明确:(二)归纳

从上面的分析,我们可以得出作者的七个论点,而这些论点还可以进一步地归纳为两个方面。请将这些论点归纳为两类后,再加以概括。

第一段,强调读书的重要作用。其他段落,阐明了读书方法。六、论证方法

文中作者运用了多种论证方法来论证自己的观点,请分别找出一例加以简要赏析。

举例参考:

1.比喻论证

例句:“做学问如作战,须攻坚挫锐,占住要塞。目标太多了,掩埋了坚锐所在,只东打一拳,西踢一脚,就成了‘消耗战’。”赏析:作者以“作战”设喻,作战应该集中优势兵力,攻打一个主要目标,才能速战速决,取得整个战争的胜利。同样道理,做学问也应该把自己的主要精力放在阅读“不可不读的基本著作上”,而不能放在“无足轻重的书籍上”,否则的话,将劳而无获。作者以常理设喻,深入浅出,就把做学问应该“精读”,而不可“滥读”的道理,生动形象地阐述得一清二白了。2.对比论证

例句:“少读如果彻底,必能养成深思熟虑的习惯,涵泳优游,以至于变化气质;多读而不求甚解,譬如驰骋十里洋场,虽珍奇满目,徒惹得心花意乱,空手而归。”

赏析:不比不知道,一比才明了。作者通过鲜明的对比,“少读的好处与多读的弊端”就令读者一目了然了。3.引用论证

例句:“苏东坡《与王郎书》曾谈到这个方法:少年为学者,每一书皆作数次读之。书富如入海,百货皆有,人之精力不能并收尽取,但得其所欲求者耳。故愿学者每一次作一意求之,如欲求古今兴亡治乱圣贤作用,且只作此意求之,勿生余念;又别作一次求事迹文物之类,亦如之。他皆仿此。若学成,八面受敌,与涉猎者不可同日而语。”

赏析:苏东坡是诗文大家,引用他的读书见解来论证自己的观点,自然更具权威性和说服力,从而更让读者信服和接受。七、课堂总结

本文是一篇典型的议论性散文,作者以“谈读书”为中心,论述重点突出,条理井然,不枝不蔓,具有严密的逻辑性。在论证方法上,举例论证、引用论证、对比论证、比喻论证,如话家常,娓娓而谈,把学习或做学问这在一般人看来很复杂的事情,说得深入浅出,明白晓畅,显示了作者高超的语言功力,使平时不喜欢阅读议论性文章的人,读起来也饶有兴趣。八、课后作业

以“自古英雄出少年”为话题写一篇500字的短文。

九、板书设计

归纳要点:

一、强调读书的重要作用。

二、阐明了读书方法。

论证方法:

1.比喻论证。

2.对比论证。

3.引用论证。课时作业(三)