【课堂新坐标】2013-2014学年高中语文(鲁人版,必修1)课件:自读文本 永别了,武器(共52张PPT)

文档属性

| 名称 | 【课堂新坐标】2013-2014学年高中语文(鲁人版,必修1)课件:自读文本 永别了,武器(共52张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-08-02 09:31:57 | ||

图片预览

文档简介

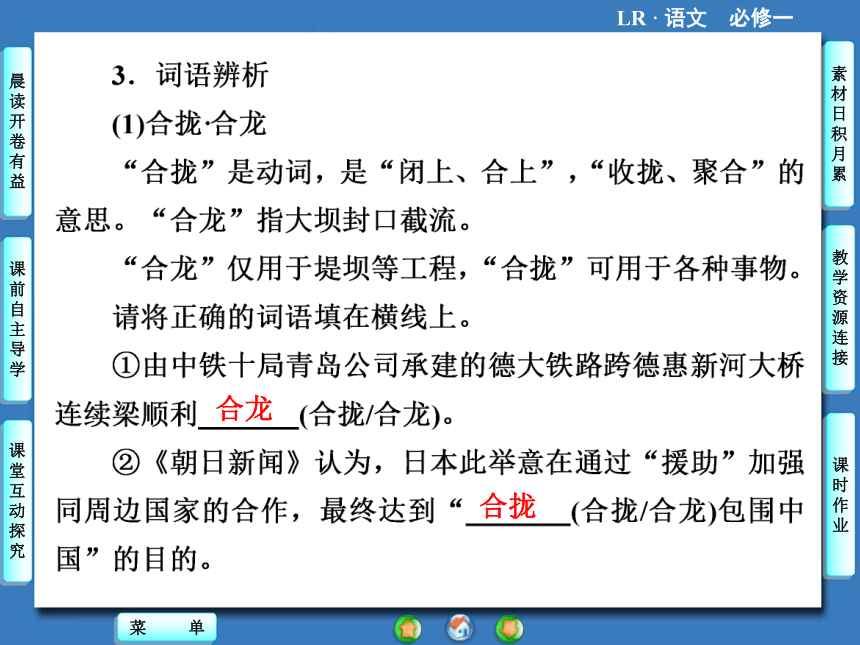

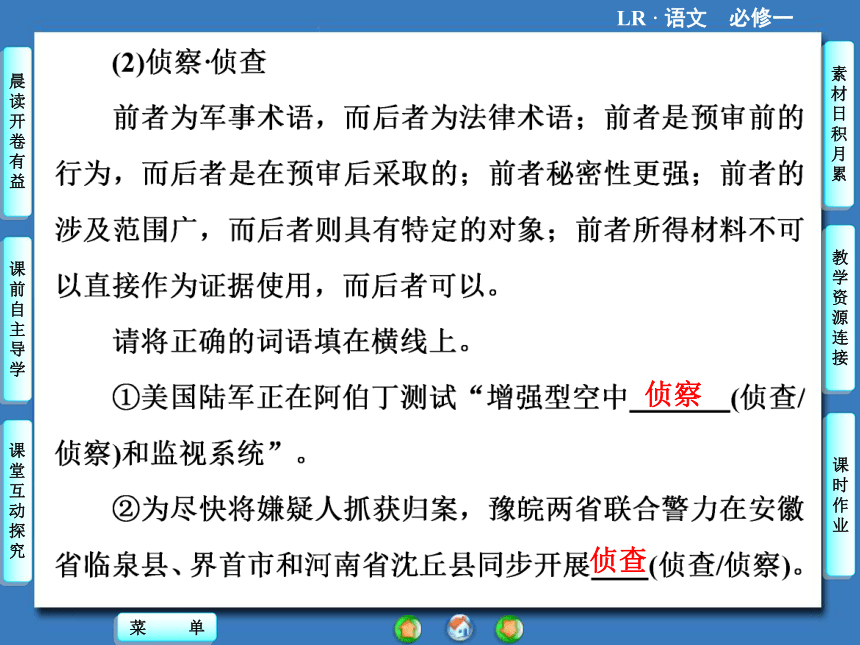

课件52张PPT。合龙 合拢 侦察 侦查 “虚张声势”指假装出强大的气势 “惊慌失措”指由于惊慌,一下子不知怎 么办才好。与语境不合,应用“惊恐万分” “临阵脱逃”指临到作战时逃跑。也比喻 人事到临头却退缩逃避。符合语境 对于“冰山原则”,海明威自己在《午后之死》中有一个解释,他写道:“如果一位散文家对于他想写的东西心里很有数,那么他可能省略他所知道的东西;读者呢,只要作家写得真实,会强烈地感觉到他所省略的地方,好像作者写出来似的。”显而易见,作家在这里强调的是省略,主张水面下的“八分之七”应该留给读者去感受。根据海明威的解释,可以对“冰山原则”做一个粗略的概括:所谓“冰山原则”,就是用简洁的文字塑造出鲜明的形象,把自身的感受和思想情绪最大限度地埋藏在形象之中,使之情感充沛却含而不露、思想深沉而隐而不晦,从而将文学的可感性与可思性巧妙地结合起来,让读者通过对鲜明形象的感受去发掘作品的思想意义。2.这篇小说的主题是什么?为什么以第一人称“我”贯穿全篇?

【答案】 小说的主题不是直接说出的,而是通过情节自然而然地流露出来的,从节选部分看,通过救护队司机的谈话及对伤员的描写,不难看出战争给人类带来的肉体上和精神上的摧残,因此,反战是小说的主题。小说以第一人称“我”贯穿全文,能最大限度地增强文章的真实性,突出反战主题。3.本文的标题是《永别了,武器》,请解释它的具体含义。

【答案】 《永别了,武器》这部小说的字面意思是跟武器告别,实际上是跟战争告别,反对战争。战争既没有神圣感也没有光荣感,有的只是血腥屠杀的场面。从题目可以看出作者反对战争,期盼和平的愿望。4.景物描写是对景色及周围陈设的描写。小说在叙述事件的同时往往伴有景物描写,请举例说明景物描写的作用。

【答案】 小说中必要的景物描写不是点缀品,而是对情节有着推动作用,对人物形象的刻画有着强化作用。如“在包扎站门上作为遮蔽物的树叶子给风刮得沙沙响,黑夜越来越寒冷了”这段景物描写,一方面写出大多数伤员默默无声,另一方面以动衬静,衬托出一种阴冷沉重的氛围。5.小说《永别了,武器》包含厌战情绪,请从文章中找出几个例子来,具体分析一下反战主题是如何表现的?

【答案】 ①从人物的对话中可以看出。如“狙击兵尽是些傻瓜”“如果人人不愿意出击,战争就会结束”“战败算什么,你回家就是了”,具有浓郁的反战情绪。②叙事中也可以看出反战的情绪来。“军医们把袖子卷到肩膀上,一身是血,活像屠夫一般”“我听到并感觉到上边的帆布在动,原来那人比较舒服地安定下来了”,语言的冷峻中透出强烈的反战情绪。在美军集结叙利亚附近海域之际,北约近日又做出一个战略决策:在土耳其靠近叙边境地区部署“爱国者”防空导弹。

与此针锋相对,俄罗斯武装力量总参谋部人士7日宣布,俄黑海舰队支队暂停返回基地,不排除重返叙沿海的可能。

不过也有美国军事分析家认为,很难想象美国会用已经老化的“艾森豪威尔”号航母去发起一场重要战争,该航母在地中海东部的短暂停留只是向叙当局“秀实力”。【媒评文摘】 1.叙利亚的天然气能源吸引着美欧国家。华盛顿近东政策研究所认为,叙利亚可能拥有东地中海地区最大的天然气储备。美欧干预叙利亚局势,与干预利比亚局势一样,都有不可告人的能源目的。

——《中国青年报》2.阿拉维派是叙利亚的少数民族,仅占叙利亚人口的10%,他们很有可能在巴沙尔政权垮台后遭到屠杀。然而,西方国家却没有就避免种族灭绝向叙利亚反对派要求任何保证。从这个角度讲,西方国家在干预过程中提出的人权理由,只是纯粹的意识形态宣传。

——《中国青年报》河两岸的纵深处尽是茂密的丛林,林子里驻扎着敌对双方的部队。

据情报,那边有两个营,但他们并未发动攻势。谁知道眼下他们正打着什么鬼算盘。与此同时,双方都派出哨兵隐蔽在两岸的密林里,戒备着随时可能出现的情况。

记得他们初抵此地时,还是春寒料峭。然而几天前却突然放晴,现在竟是明媚和煦的春天了!

第一个潜下界河的是位中士。一天早晨他偷偷溜了出去,跳入水中。不久当他爬回此岸时,肋下已中了两弹,后来只活了几个小时。翌日,又有两个士兵下去了。没有再能见到他们,只听到几阵机枪的扫射,然后,便是一片沉寂。

此后,司令部就下了那道禁令。

然而,那条河依然具有不可抗拒的诱惑力。听到潺潺的水声,渴望便从他们心底油然而生。两年半的野战生活已使他们变得蓬头垢面,邋里邋遢。在这两年半里他们享受不到一丝的快乐。而此时他们却邂逅了这条河……

“这该死的命令!”那天夜里他忿忿地诅咒道。

这一夜,他辗转反侧,难以入眠。远处,滔滔河水依稀可闻,令他难以安适。对,明天要去,他一定要去——让那禁令见鬼去吧!

士兵们都在酣睡,最后,他也渐入梦乡。梦中,他似乎看到了它——一条河。那河就在他的面前,期待着他。他站在岸边,脱光了衣服,正欲跃入水中。就在此时,那条河竟然变成了他的恋人——一个胴体黝黑、年轻健美的姑娘。他裸露在她面前,她正待他奔来——突然,一只无形的手却紧紧攫住了他的后颈!

这是一场噩梦。醒来时已精疲力竭,幸好天还未放亮……

他终于站到河边。他注视这条河,它的确存在着!一连几个小时他都在担心这只是一种想象,抑或只是大兵们的一种普遍的幻觉。天气多好啊!他把衣服和枪靠放在树干旁,纵身跳入水中。承受了两年半的折磨,他那迄今还留有两道弹痕的躯体,顿时化作了另一个人。无形中,仿佛有一只拿着海绵的手抚过他的全身,为他抹去这两年半中留下的一切印迹。

他时而仰泳,时而匐泳。他顺流漂浮,又长时间地潜入水中……当兵的他一下子变成了一个孩子——他毕竟只有23岁。

左右两岸,鸟群在自由飞翔,有时它们盘旋在他的头顶,和他亲昵地打招呼。少顷,顺流漂下的一根树干出现在他的前方。他一个长潜试图抓住树干。他真的抓住了!就在他浮出水面的刹那间,他发现约在30公尺开外的前方有一个脑袋。

他停下来,想看得清楚些。那另一个游泳者也停了下来。他们彼此默默注视着。

他立刻回过神来,恢复到原来的自己——一个经历过两年半炮火洗礼、荣获过十字勋章的士兵。

他不知道对面的家伙是自己人还是那边的人。他怎么认得出来呢?只凭一个脑袋?几分钟的时间两人在水中一动不动。一个响亮的喷嚏打破了死一样的寂静,是他打的,而且像往常一样大声咒骂了一句。那个人掉转身去很快游向对岸。他亦飞速向岸边游回。他先行出水,狂奔到那棵树下,一把抓起枪。还好,那边的人刚刚爬出水面。

他举起枪,瞄准。要击中对面那人的脑袋实在太简单了。20米开放奔跑着的一丝不挂的人体,是一个很容易击中的靶子。

突然,他觉得自己无法扣动扳机。对方那人在彼岸,赤条条的像刚从娘胎里出来时一般。而自己端枪在岸的这边,同样也赤条条的。他无论如何开不了枪。两个人都赤裸着!两个赤裸的人,脱掉了国籍,脱掉了姓名,脱掉了卡其布的军装。

这到底是为什么呢?

他实在无法扣动扳机,他觉得此刻这条恋人般的河未能把他们隔开,相反,却把他们联合在一起了……

随着彼岸的一声枪响,他只是瞥见鸟群被惊起。他应声倒下,先是膝盖跪下,随后平扑在地。【精要赏析】 这篇著名的微型小说没有写战争的交锋,没有枪林弹雨和弥漫的硝烟,而是借助战争间歇时一条清澈的小河对敌我双方士兵的吸引,由此产生的矛盾以及双方的对峙展开情节。士兵徘徊在军纪与人情之间,而故事的结尾更让人感到战争的残酷和对美好人性的毁灭,给人以撼人心魄的力量。【教学过程】

一、创设情景,导入新课

同学们,如果你要了解美国,必须走近一个人,走到代表着美国民族坚强乐观的精神风范的文学长廊中来,他就是一向以文坛硬汉著称的著名作家海明威。他生于乡村医生家庭,从小喜欢钓鱼、打猎、音乐和绘画,18岁起进入报界,曾参加过两次世界大战,出生入死以致伤痕遍体。1954年,他荣获诺贝尔文学奖。1961年,因不堪老年病痛的折磨,他开枪自杀,走完了他辉煌的一生。对海明威的评价,正如约翰·肯尼迪总统的电唁:“几乎没有哪个美国人比欧内斯特·海明威对美国人的感情和态度产生过更大的影响。”他称海明威为“本世纪(20世纪)最伟大的作家之一”。今天我们就来学习他的作品节选《永别了,武器》。二、自主学习,合作探究

(一)作者简介:

(见【课前自主导学】作者名片)

(二)学生速读课文,思考下面的问题:

1.课文中“马内拉说希望在炮攻前开饭。接着,他们又闷声不响了,一直到我出去了才又谈起话来”,四位司机的这种举动说明了什么?

明确:他们厌恶战争又不敢在上司面前袒露胸怀。2.从文中马内拉、帕西尼与“我”的对话中可以看出他们对战争持怎么样的见解?

明确:从两位司机的言谈和话语中流露出强烈的反战情绪。他们厌恶战争,痛恨战争,诅咒战争。他们的思想非常具有代表性。作者借笔下人物之口,表达了从人性角度对战争的反思。文中“我”是一个天真烂漫的青年,是抱着保护亲人免受蹂躏,捍卫自己幸福生活的宗旨参战的。他这时对战争的看法尚未“觉悟”。3.文章中,有众多笔墨反映战争的残酷,请试举几个典型语句,并对各句包含的感情加以简要分析。

明确:列举:“我动手解下绑腿布,在解的时候,发觉已不必再绑什么止血带,因为他已经死了。”表达了对战争的厌恶和反感。4.从本文看,你觉得,海明威的语言风格是怎样的?

明确:海明威的文体风格具有简洁性、含蓄性等特点。

首先,他以简约、清新的文体净化了文风。英国评论家赫·欧·贝茨称海明威的文体“引起了一场文学革命”。他说:“海明威是一个拿着板斧的人”,“砍伐了整座森林的冗言赘词,还原了基本枝干的清爽面目”,“通过疏疏落落,经受过锤炼的文字,眼前豁然开朗,能有所见”。在他的作品中出现的往往是很卓绝的语句,很简单的句子结构、常用词或日常用语,他厌恶“大字眼”,摒弃空洞、浮泛的夸饰性文字,习惯于选用具体的感性的表达方式,从而使作者、对象与读者三者之间的距离缩短到最低限度,取得清晰自然、真切疏朗的艺术效果。其次,他采用了多种简约、含蓄却内涵丰富的表达形式。在他的作品中,经常包含着丰富的潜台词,他的感情,不论是失望、恐惧还是悲愤、轻蔑,从来不做过分的描写,它们总是凝结在艺术形象里,包含在简洁的景色描写、人物动作中。他常用电报式的对话、内心独白、象征手法、意识流手法等来表达复杂的思想感情。这些含而不露的写法为读者留下联想的空间,从而达到厚积薄发,意到笔不到的艺术神韵。5.海明威的“冰山原则”四要素之一就是“鲜明的形象”。文字塑造了形象,形象包含了情感,情感中又蕴涵着思想。简要回答主人公亨利是一个怎样的形象。

明确:小说主人公亨利本来是到意大利学习建筑的,因响应美国政府“拯救世界民主”的号召参军。在救护队中,他拼命工作,老是请求上前线。而在前线,他受到士兵们反战情绪影响,加上负伤后在意大利看到的有钱人仍然花天酒地,使他开始反思战争的意义,对自己参军产生了疑问,认为自己原来追求的理想是虚幻的,战争中的厮杀与正义公理毫无关系,于是他心灰意冷,陷入了深深的精神危机中,后来逃离了战场和战争。6.主题是小说的灵魂。准确把握小说的主题,既有审美的作用,也有陶冶情操的功效。这篇小说的主题是什么?为什么以第一人称“我”贯穿全篇?

明确:小说的主题不是直接说出的,而是通过情节自然而然地流露出来的,从节选部分看,通过救护队司机的谈话及对伤员的描写,不难看出战争给人类带来的肉体上和精神上的摧残,因此,反战是小说的主题。小说以第一人称“我”贯穿全文,能最大限度地增强文章的真实性,突出反战主题。7.标题是文章的眼睛。本文的标题是《永别了,武器》,请解释它的具体含义。

明确:《永别了,武器》这部小说的字面意思是跟武器告别,实际上是跟战争告别,反对战争。战争既没有神圣感也没有光荣感,有的只是血腥屠杀的场面。从题目可以看出作者反对战争,期盼和平的愿望。8.景物描写是对景色及周围陈设的描写。小说在叙述事件的同时往往伴有景物描写,请举例说明景物描写的作用。

明确:小说中必要的景物描写不是点缀品,而是对情节有着推动作用,对人物形象的刻画有着强化作用。如“在包扎站门上作为遮蔽物的树叶子给风刮得沙沙响,黑夜越来越寒冷了”这段景物描写,一方面写出大多数伤员默默无声,另一方面以动衬静,衬托出一种阴冷沉重的氛围。9.小说《永别了,武器》包含厌战情绪,请从文章中找出几个例子来,具体分析一下反战主题是如何表现的?

明确:(1)从人物的对话中可以看出。如“狙击兵尽是些傻瓜”“如果人人不愿意出击,战争就会结束”“战败算什么,你回家就是了”,具有浓郁的反战情绪。(2)叙事中也可以看出反战的情绪来。“军医们把袖子卷到肩膀上,一身是血,活像屠夫一般”“我听到并感觉到上边的帆布在动,原来那人比较舒服地安定下来了”,语言的冷峻中透出强烈的反战情绪。10.如何评价海明威的战争观?

明确:观点一:强烈的反战情绪。这从他塑造的人物形象亨利身上可以看出,亨利来到意大利参军充当司机。他与其他司机一道在战壕里聊天,谈论战争,诅咒战争,厌恶战争,最后觉醒,逃离了战争。

观点二:一种矛盾的心态。既痛恨战争又参加战争。虽然最后亨利觉醒,但他已经用自己的行为表露了自己对战争的矛盾心态。

观点三:虽然反对战争,但却无法辨析战争的性质。他无法找出战争的罪魁祸首,只是将战争作为一个抽象笼统的概念来反对,所以作者在小说中只是诅咒战争,因为战争毁了他们的幸福与理想,他们倍感空虚与茫然。三、归纳总结,提升拓展

结合国际形势,师生互动谈谈对战争的看法,培养学生热爱和平的思想。

四、反馈训练,巩固练习课时作业(十五)

【答案】 小说的主题不是直接说出的,而是通过情节自然而然地流露出来的,从节选部分看,通过救护队司机的谈话及对伤员的描写,不难看出战争给人类带来的肉体上和精神上的摧残,因此,反战是小说的主题。小说以第一人称“我”贯穿全文,能最大限度地增强文章的真实性,突出反战主题。3.本文的标题是《永别了,武器》,请解释它的具体含义。

【答案】 《永别了,武器》这部小说的字面意思是跟武器告别,实际上是跟战争告别,反对战争。战争既没有神圣感也没有光荣感,有的只是血腥屠杀的场面。从题目可以看出作者反对战争,期盼和平的愿望。4.景物描写是对景色及周围陈设的描写。小说在叙述事件的同时往往伴有景物描写,请举例说明景物描写的作用。

【答案】 小说中必要的景物描写不是点缀品,而是对情节有着推动作用,对人物形象的刻画有着强化作用。如“在包扎站门上作为遮蔽物的树叶子给风刮得沙沙响,黑夜越来越寒冷了”这段景物描写,一方面写出大多数伤员默默无声,另一方面以动衬静,衬托出一种阴冷沉重的氛围。5.小说《永别了,武器》包含厌战情绪,请从文章中找出几个例子来,具体分析一下反战主题是如何表现的?

【答案】 ①从人物的对话中可以看出。如“狙击兵尽是些傻瓜”“如果人人不愿意出击,战争就会结束”“战败算什么,你回家就是了”,具有浓郁的反战情绪。②叙事中也可以看出反战的情绪来。“军医们把袖子卷到肩膀上,一身是血,活像屠夫一般”“我听到并感觉到上边的帆布在动,原来那人比较舒服地安定下来了”,语言的冷峻中透出强烈的反战情绪。在美军集结叙利亚附近海域之际,北约近日又做出一个战略决策:在土耳其靠近叙边境地区部署“爱国者”防空导弹。

与此针锋相对,俄罗斯武装力量总参谋部人士7日宣布,俄黑海舰队支队暂停返回基地,不排除重返叙沿海的可能。

不过也有美国军事分析家认为,很难想象美国会用已经老化的“艾森豪威尔”号航母去发起一场重要战争,该航母在地中海东部的短暂停留只是向叙当局“秀实力”。【媒评文摘】 1.叙利亚的天然气能源吸引着美欧国家。华盛顿近东政策研究所认为,叙利亚可能拥有东地中海地区最大的天然气储备。美欧干预叙利亚局势,与干预利比亚局势一样,都有不可告人的能源目的。

——《中国青年报》2.阿拉维派是叙利亚的少数民族,仅占叙利亚人口的10%,他们很有可能在巴沙尔政权垮台后遭到屠杀。然而,西方国家却没有就避免种族灭绝向叙利亚反对派要求任何保证。从这个角度讲,西方国家在干预过程中提出的人权理由,只是纯粹的意识形态宣传。

——《中国青年报》河两岸的纵深处尽是茂密的丛林,林子里驻扎着敌对双方的部队。

据情报,那边有两个营,但他们并未发动攻势。谁知道眼下他们正打着什么鬼算盘。与此同时,双方都派出哨兵隐蔽在两岸的密林里,戒备着随时可能出现的情况。

记得他们初抵此地时,还是春寒料峭。然而几天前却突然放晴,现在竟是明媚和煦的春天了!

第一个潜下界河的是位中士。一天早晨他偷偷溜了出去,跳入水中。不久当他爬回此岸时,肋下已中了两弹,后来只活了几个小时。翌日,又有两个士兵下去了。没有再能见到他们,只听到几阵机枪的扫射,然后,便是一片沉寂。

此后,司令部就下了那道禁令。

然而,那条河依然具有不可抗拒的诱惑力。听到潺潺的水声,渴望便从他们心底油然而生。两年半的野战生活已使他们变得蓬头垢面,邋里邋遢。在这两年半里他们享受不到一丝的快乐。而此时他们却邂逅了这条河……

“这该死的命令!”那天夜里他忿忿地诅咒道。

这一夜,他辗转反侧,难以入眠。远处,滔滔河水依稀可闻,令他难以安适。对,明天要去,他一定要去——让那禁令见鬼去吧!

士兵们都在酣睡,最后,他也渐入梦乡。梦中,他似乎看到了它——一条河。那河就在他的面前,期待着他。他站在岸边,脱光了衣服,正欲跃入水中。就在此时,那条河竟然变成了他的恋人——一个胴体黝黑、年轻健美的姑娘。他裸露在她面前,她正待他奔来——突然,一只无形的手却紧紧攫住了他的后颈!

这是一场噩梦。醒来时已精疲力竭,幸好天还未放亮……

他终于站到河边。他注视这条河,它的确存在着!一连几个小时他都在担心这只是一种想象,抑或只是大兵们的一种普遍的幻觉。天气多好啊!他把衣服和枪靠放在树干旁,纵身跳入水中。承受了两年半的折磨,他那迄今还留有两道弹痕的躯体,顿时化作了另一个人。无形中,仿佛有一只拿着海绵的手抚过他的全身,为他抹去这两年半中留下的一切印迹。

他时而仰泳,时而匐泳。他顺流漂浮,又长时间地潜入水中……当兵的他一下子变成了一个孩子——他毕竟只有23岁。

左右两岸,鸟群在自由飞翔,有时它们盘旋在他的头顶,和他亲昵地打招呼。少顷,顺流漂下的一根树干出现在他的前方。他一个长潜试图抓住树干。他真的抓住了!就在他浮出水面的刹那间,他发现约在30公尺开外的前方有一个脑袋。

他停下来,想看得清楚些。那另一个游泳者也停了下来。他们彼此默默注视着。

他立刻回过神来,恢复到原来的自己——一个经历过两年半炮火洗礼、荣获过十字勋章的士兵。

他不知道对面的家伙是自己人还是那边的人。他怎么认得出来呢?只凭一个脑袋?几分钟的时间两人在水中一动不动。一个响亮的喷嚏打破了死一样的寂静,是他打的,而且像往常一样大声咒骂了一句。那个人掉转身去很快游向对岸。他亦飞速向岸边游回。他先行出水,狂奔到那棵树下,一把抓起枪。还好,那边的人刚刚爬出水面。

他举起枪,瞄准。要击中对面那人的脑袋实在太简单了。20米开放奔跑着的一丝不挂的人体,是一个很容易击中的靶子。

突然,他觉得自己无法扣动扳机。对方那人在彼岸,赤条条的像刚从娘胎里出来时一般。而自己端枪在岸的这边,同样也赤条条的。他无论如何开不了枪。两个人都赤裸着!两个赤裸的人,脱掉了国籍,脱掉了姓名,脱掉了卡其布的军装。

这到底是为什么呢?

他实在无法扣动扳机,他觉得此刻这条恋人般的河未能把他们隔开,相反,却把他们联合在一起了……

随着彼岸的一声枪响,他只是瞥见鸟群被惊起。他应声倒下,先是膝盖跪下,随后平扑在地。【精要赏析】 这篇著名的微型小说没有写战争的交锋,没有枪林弹雨和弥漫的硝烟,而是借助战争间歇时一条清澈的小河对敌我双方士兵的吸引,由此产生的矛盾以及双方的对峙展开情节。士兵徘徊在军纪与人情之间,而故事的结尾更让人感到战争的残酷和对美好人性的毁灭,给人以撼人心魄的力量。【教学过程】

一、创设情景,导入新课

同学们,如果你要了解美国,必须走近一个人,走到代表着美国民族坚强乐观的精神风范的文学长廊中来,他就是一向以文坛硬汉著称的著名作家海明威。他生于乡村医生家庭,从小喜欢钓鱼、打猎、音乐和绘画,18岁起进入报界,曾参加过两次世界大战,出生入死以致伤痕遍体。1954年,他荣获诺贝尔文学奖。1961年,因不堪老年病痛的折磨,他开枪自杀,走完了他辉煌的一生。对海明威的评价,正如约翰·肯尼迪总统的电唁:“几乎没有哪个美国人比欧内斯特·海明威对美国人的感情和态度产生过更大的影响。”他称海明威为“本世纪(20世纪)最伟大的作家之一”。今天我们就来学习他的作品节选《永别了,武器》。二、自主学习,合作探究

(一)作者简介:

(见【课前自主导学】作者名片)

(二)学生速读课文,思考下面的问题:

1.课文中“马内拉说希望在炮攻前开饭。接着,他们又闷声不响了,一直到我出去了才又谈起话来”,四位司机的这种举动说明了什么?

明确:他们厌恶战争又不敢在上司面前袒露胸怀。2.从文中马内拉、帕西尼与“我”的对话中可以看出他们对战争持怎么样的见解?

明确:从两位司机的言谈和话语中流露出强烈的反战情绪。他们厌恶战争,痛恨战争,诅咒战争。他们的思想非常具有代表性。作者借笔下人物之口,表达了从人性角度对战争的反思。文中“我”是一个天真烂漫的青年,是抱着保护亲人免受蹂躏,捍卫自己幸福生活的宗旨参战的。他这时对战争的看法尚未“觉悟”。3.文章中,有众多笔墨反映战争的残酷,请试举几个典型语句,并对各句包含的感情加以简要分析。

明确:列举:“我动手解下绑腿布,在解的时候,发觉已不必再绑什么止血带,因为他已经死了。”表达了对战争的厌恶和反感。4.从本文看,你觉得,海明威的语言风格是怎样的?

明确:海明威的文体风格具有简洁性、含蓄性等特点。

首先,他以简约、清新的文体净化了文风。英国评论家赫·欧·贝茨称海明威的文体“引起了一场文学革命”。他说:“海明威是一个拿着板斧的人”,“砍伐了整座森林的冗言赘词,还原了基本枝干的清爽面目”,“通过疏疏落落,经受过锤炼的文字,眼前豁然开朗,能有所见”。在他的作品中出现的往往是很卓绝的语句,很简单的句子结构、常用词或日常用语,他厌恶“大字眼”,摒弃空洞、浮泛的夸饰性文字,习惯于选用具体的感性的表达方式,从而使作者、对象与读者三者之间的距离缩短到最低限度,取得清晰自然、真切疏朗的艺术效果。其次,他采用了多种简约、含蓄却内涵丰富的表达形式。在他的作品中,经常包含着丰富的潜台词,他的感情,不论是失望、恐惧还是悲愤、轻蔑,从来不做过分的描写,它们总是凝结在艺术形象里,包含在简洁的景色描写、人物动作中。他常用电报式的对话、内心独白、象征手法、意识流手法等来表达复杂的思想感情。这些含而不露的写法为读者留下联想的空间,从而达到厚积薄发,意到笔不到的艺术神韵。5.海明威的“冰山原则”四要素之一就是“鲜明的形象”。文字塑造了形象,形象包含了情感,情感中又蕴涵着思想。简要回答主人公亨利是一个怎样的形象。

明确:小说主人公亨利本来是到意大利学习建筑的,因响应美国政府“拯救世界民主”的号召参军。在救护队中,他拼命工作,老是请求上前线。而在前线,他受到士兵们反战情绪影响,加上负伤后在意大利看到的有钱人仍然花天酒地,使他开始反思战争的意义,对自己参军产生了疑问,认为自己原来追求的理想是虚幻的,战争中的厮杀与正义公理毫无关系,于是他心灰意冷,陷入了深深的精神危机中,后来逃离了战场和战争。6.主题是小说的灵魂。准确把握小说的主题,既有审美的作用,也有陶冶情操的功效。这篇小说的主题是什么?为什么以第一人称“我”贯穿全篇?

明确:小说的主题不是直接说出的,而是通过情节自然而然地流露出来的,从节选部分看,通过救护队司机的谈话及对伤员的描写,不难看出战争给人类带来的肉体上和精神上的摧残,因此,反战是小说的主题。小说以第一人称“我”贯穿全文,能最大限度地增强文章的真实性,突出反战主题。7.标题是文章的眼睛。本文的标题是《永别了,武器》,请解释它的具体含义。

明确:《永别了,武器》这部小说的字面意思是跟武器告别,实际上是跟战争告别,反对战争。战争既没有神圣感也没有光荣感,有的只是血腥屠杀的场面。从题目可以看出作者反对战争,期盼和平的愿望。8.景物描写是对景色及周围陈设的描写。小说在叙述事件的同时往往伴有景物描写,请举例说明景物描写的作用。

明确:小说中必要的景物描写不是点缀品,而是对情节有着推动作用,对人物形象的刻画有着强化作用。如“在包扎站门上作为遮蔽物的树叶子给风刮得沙沙响,黑夜越来越寒冷了”这段景物描写,一方面写出大多数伤员默默无声,另一方面以动衬静,衬托出一种阴冷沉重的氛围。9.小说《永别了,武器》包含厌战情绪,请从文章中找出几个例子来,具体分析一下反战主题是如何表现的?

明确:(1)从人物的对话中可以看出。如“狙击兵尽是些傻瓜”“如果人人不愿意出击,战争就会结束”“战败算什么,你回家就是了”,具有浓郁的反战情绪。(2)叙事中也可以看出反战的情绪来。“军医们把袖子卷到肩膀上,一身是血,活像屠夫一般”“我听到并感觉到上边的帆布在动,原来那人比较舒服地安定下来了”,语言的冷峻中透出强烈的反战情绪。10.如何评价海明威的战争观?

明确:观点一:强烈的反战情绪。这从他塑造的人物形象亨利身上可以看出,亨利来到意大利参军充当司机。他与其他司机一道在战壕里聊天,谈论战争,诅咒战争,厌恶战争,最后觉醒,逃离了战争。

观点二:一种矛盾的心态。既痛恨战争又参加战争。虽然最后亨利觉醒,但他已经用自己的行为表露了自己对战争的矛盾心态。

观点三:虽然反对战争,但却无法辨析战争的性质。他无法找出战争的罪魁祸首,只是将战争作为一个抽象笼统的概念来反对,所以作者在小说中只是诅咒战争,因为战争毁了他们的幸福与理想,他们倍感空虚与茫然。三、归纳总结,提升拓展

结合国际形势,师生互动谈谈对战争的看法,培养学生热爱和平的思想。

四、反馈训练,巩固练习课时作业(十五)