青海省海东市2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 青海省海东市2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 32.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-20 08:02:11 | ||

图片预览

文档简介

海东市2022-2023学年高一下学期期中考试

历史试卷

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分,共100分。考试时间75分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)、(下)前三单元。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 春秋时期,周襄王娶狄人隗氏为王后,晋献公娶戎族女子狐姬后生了重耳,重耳即是后来的晋文公。这种现象反映了春秋时期( )

A. 民族矛盾得以消除 B. 民族交融得到发展

C. 夷夏观念不复存在 D. 大一统的局面形成

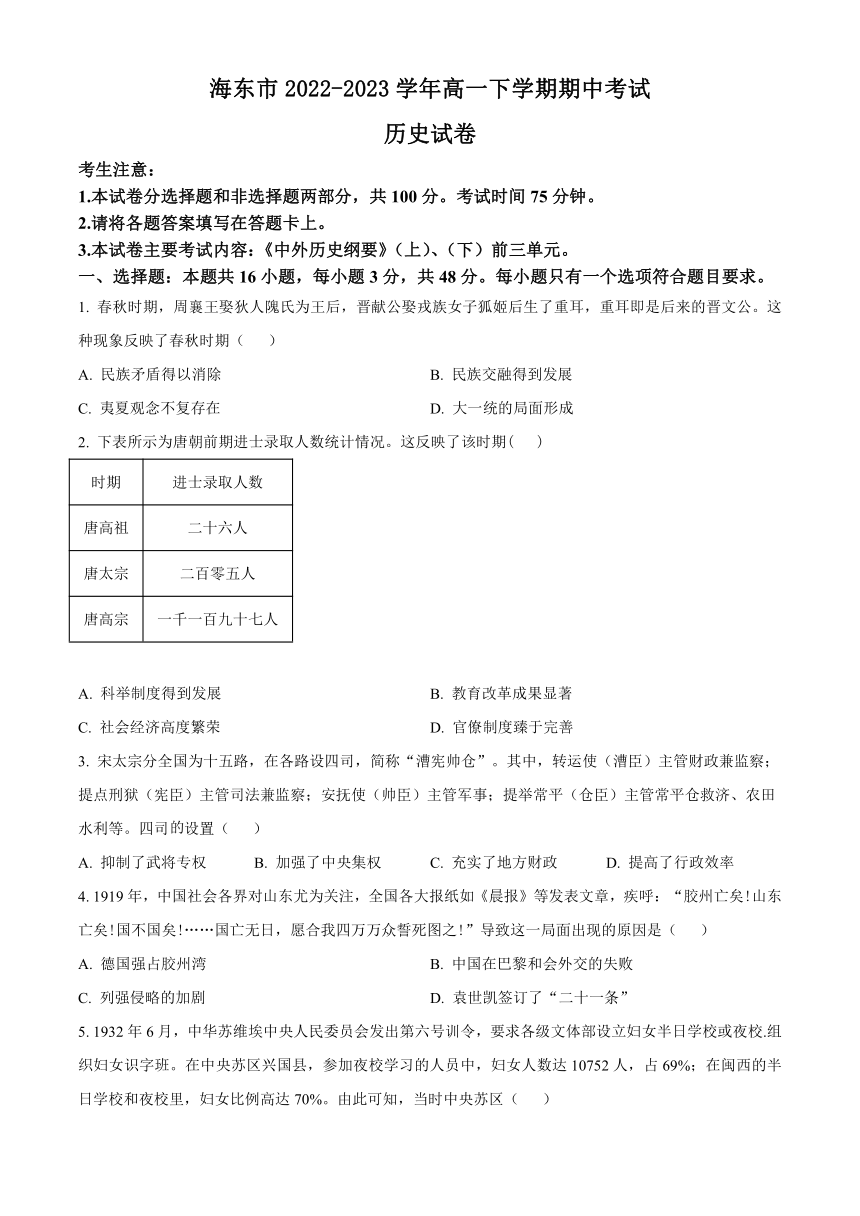

2. 下表所示为唐朝前期进士录取人数统计情况。这反映了该时期( )

时期 进士录取人数

唐高祖 二十六人

唐太宗 二百零五人

唐高宗 一千一百九十七人

A. 科举制度得到发展 B. 教育改革成果显著

C. 社会经济高度繁荣 D. 官僚制度臻于完善

3. 宋太宗分全国为十五路,在各路设四司,简称“漕宪帅仓”。其中,转运使(漕臣)主管财政兼监察;提点刑狱(宪臣)主管司法兼监察;安抚使(帅臣)主管军事;提举常平(仓臣)主管常平仓救济、农田水利等。四司设置( )

A. 抑制了武将专权 B. 加强了中央集权 C. 充实了地方财政 D. 提高了行政效率

4. 1919年,中国社会各界对山东尤为关注,全国各大报纸如《晨报》等发表文章,疾呼:“胶州亡矣!山东亡矣!国不国矣!……国亡无日,愿合我四万万众誓死图之!”导致这一局面出现的原因是( )

A. 德国强占胶州湾 B. 中国在巴黎和会外交的失败

C. 列强侵略的加剧 D. 袁世凯签订了“二十一条”

5. 1932年6月,中华苏维埃中央人民委员会发出第六号训令,要求各级文体部设立妇女半日学校或夜校.组织妇女识字班。在中央苏区兴国县,参加夜校学习的人员中,妇女人数达10752人,占69%;在闽西的半日学校和夜校里,妇女比例高达70%。由此可知,当时中央苏区( )

A. 男性文化程度较高 B. 重视妇女受教育权利

C. 女性政治地位提高 D. 基本消除了文盲现象

6. 西安事变发生以后,中共中央向南京国民政府发出通电,建议由南京国民政府召集和平会议,各党各派各界各军包括共产党和苏维埃政府均派代表参加。中共的建议旨在( )

A. 实现国共两党联合执政 B. 推动国民政府改组重建

C. 促成抗日民族统一战线 D. 配合世界反法西斯战争

7. 到1956年年底,全国加入合作社的农户达到农户总数的96.3%;参加合作社的手工业人员已占全体手工业人员的91.7%;全国私营工业户数的99%和私营商业户数的82.2%,分别被纳入了公私合营或合作社的轨道。这说明我国( )

A. 工农业“大跃进”运动开始 B. 经济结构趋于合理

C. 社会主义改造基本完成 D. 私有制经济已消失

8. 中国倡导成立的上海合作组织是目前世界上范围最广、人口最多的区域性国际组织。由中国发起成立、总部设在北京的亚洲基础设施投资银行截至到2021年10月,共有104个成员国,数量仅次于世界银行。这些组织的发展,从侧面反映了中国( )

A. 实行结伴而不结盟的原则 B. 国际影响力的不断增加

C. 推动了不结盟运动的发展 D. 成为国际秩序的主导者

9. 从地理上看,埃及北部和东部是地中海和红海,西部是沙漠,陆上主要交通线也就只有西奈半岛;古巴比伦东部是扎格罗斯山脉,南部是波斯湾,西部是阿拉伯半岛的沙漠;希腊和印度北部都是山地,可以有效阻挡来自草原的游牧骑兵的直接攻击。材料可用来说明( )

A. 古代文明彼此间完全隔绝 B. 古代文明多元性的成因

C. 亚非地区是古代文明中心 D. 古代世界文明同步发展

10. 亚历山大到达东方之后,没有把东方的宗教视为异端加以排斥或敌视,而是尊重东方人的宗教传统,对其信仰加以保护,对其神灵同样崇奉。亚历山大意在( )

A. 传播东方文化 B. 实施文化宽容政策

C. 扩大统治基础 D. 促进东西文化交流

11. 中世纪的西欧自由农处于多股领主势力的倾轧绞杀中,不得不投靠某一领主。其条件是交出自己的土地所有权,再以佃农身份将土地租回耕种,并交付地租,履行义务。这反映出当时( )

A. 人身依附关系松弛 B. 封臣对封君有经济义务

C. 农奴经济负担重 D. 封建制度助推庄园发展

12. 东罗马帝国查士丁尼在位期间下令编纂的《法学总论》共4卷98章,其中包括涉及人的规定,涉及物及财产关系的规定,还有很多涉及契约以及诉讼程序的规定。据此可知,《法学总论》( )

A. 适应了帝国重商政策的要求 B. 开始意识到私法的重要地位

C. 多角度阐释了帝国经济政策 D. 可印证当时社会经济发展

13. 庄园成为日本农业的生产和经营单位后,一些大庄园主从天皇处获得不向中央政府交税的特权,中小庄园主为了获得类似特权,把自己的土地通过“寄进”的方式交给大庄园主。这一现象( )

A. 强化了天皇的神圣地位 B. 促进了日本的社会转型

C. 加速了地方势力的膨胀 D. 扩大了政权的统治基础

14. 美洲在发展过程中,培育出了其他大洲所没有的马铃薯、玉米、花生等农作物,直到新航路开辟以后,这些农作物才逐渐传播到世界上其他地区。这可用于说明美洲地区( )

A. 农业经济发达 B. 文明的多元性特征 C. 文明程度较高 D. 文明的相对独立性

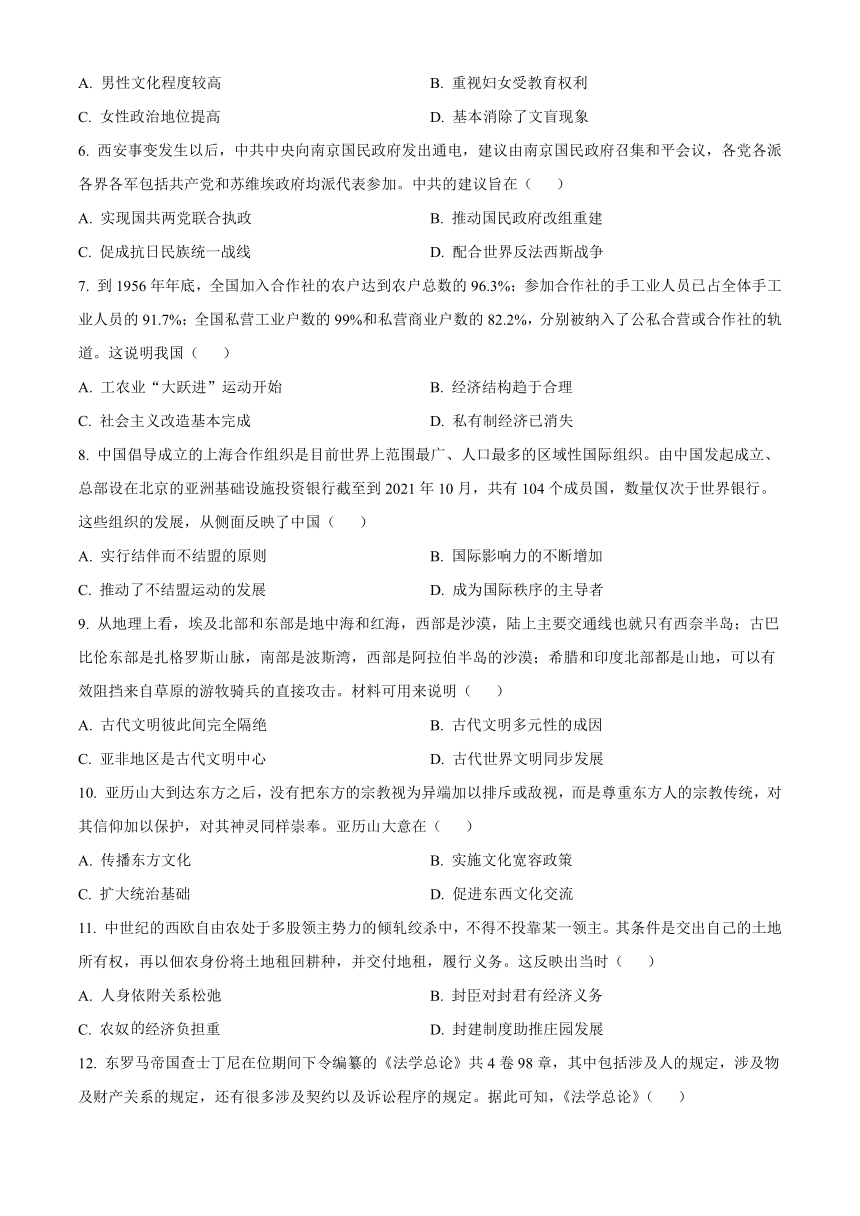

15. 下表所示是哈德逊的航海路线。由此可知( )

时间 具体路线

1607年5月 格陵兰岛东岸→哈德逊地→斯四次卑尔根→鲸湾→哈克里特岬角北部

1609年4月 泰晤士河→冰岛→格陵兰岛东→哈德逊海峡→拉布拉多海岸→纽芬兰大渔场→哈德逊河

A. 哈德逊发现了北美的纽芬兰岛 B. 北大西洋高纬度航路得到进一步探索

C. 黑奴贸易推动英国港口的繁荣 D. 英国占据当时世界最有利的通商路线

16. 新航路开辟后,物价上涨现象首先在伊比利亚半岛出现,然后往北扩展。欧洲南部的产品逐渐失去了和北部产品竞争的优势。这反映了( )

A. 价格革命影响 B. 封建制度的瓦解

C. 资本原始的积累 D. 贸易中心的转移

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料 沿京杭运河进行的漕粮北运,一直被清政府视为国之大计。乾隆中期以后,漕运官员贪腐严重,陋规帮费不断增加。再加上黄河决口,运河河床淤积,漕运受到很大影响。太平天国运动兴起之后,南京等地被太平军攻占,漕运断绝。清政府不得不全面依赖海运。海运初期主要雇佣民间的沙船和卫船,轮船招商局成立后又以轮船承运漕粮。原来的漕运一次需要十个月时间,而海运只需几天至十几天,所需费用只有漕运的几分之一。为鼓励船只承运漕粮,政府除付给运费之外,还允许捎带私货贩卖,并给予免税。粮船北上时,往往捎带丝绸、棉布贩运至北方,空船南归时又会运载北方的麦豆、杂粮。沿途港口如上海、登州、天津逐渐兴盛,而运河沿岸城市则急剧衰落。凭借承运漕粮的业务,招商局在与外国航运公司的竞争中一度占据优势。

——摘编自林梦银《清代漕粮海运初探》

(1)根据材料并结合所学知识,指出清代实行漕粮海运的原因。

(2)根据材料,概括清代漕粮海运的特点,并结合所学知识分析清代漕粮海运对社会经济的影响。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 自治城市是罗马帝国与中世纪西欧的重要组成部分,是相对独立的政治共同体,而且都是政治体制不完善的产物。罗马帝国的自治城市大多数是通过军事征服而形成的,这些城市的自由民一开始就是强者、征服者。因此,当罗马帝国征服地中海世界以后,帝国行政制度的基础依然是自治城市。中世纪西欧的自治城市则不然,他们绝大多数是经济发展和武装斗争的结果。生产力的发展是中世纪西欧城市兴起的基础,但中世纪西欧城市兴起的原因却是多种多样的,比如因手工业发展、商业发展或军事原因而产生。如果说西方城市的政治制度与传统诞生于罗马帝国的自治城市,那么它的经济属性与商业属性则产生于中世纪的西欧自治城市。掌握货币使城市具有了经济实力,他们用金钱赎买的方式向封建主购得自治权,因此可以说,货币是市民阶级巨大的政治平衡器。

——摘编自杨婉嘉、王振霞《罗马帝国与中世纪西欧的自治城市比较研究》

材料二 11世纪起,西欧开始了旧城复苏和新城产生的历史过程。一些商人、工匠以及从庄园里逃亡出来的农奴,聚集在港湾、城堡、教堂以及交通要道周围,进行生产和交易。这些地方逐渐演变为中世纪的城市。中世纪的西欧城市中诞生了一种新的政治文明,主要表现在:第一,法律上,城市居民拥有人身自由;第二,城市土地属于自由财产,不归封建王国或领主管辖;第三,市民只要向其所属领主缴纳一部分税款,那么在城市范围内就可以拥有非常多的自由。

——摘编自[比利时]亨利·皮雷《中世纪的城市》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括罗马帝国自治城市与中世纪西欧自治城市的异同

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中世纪欧洲城市兴起的原因。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 在阿拉伯帝国阿拔斯王朝,教育大门向全民敞开,“所有人仿佛忽然间变成学生或学问的奖励者。一般人为求学而游历欧、亚、非三洲,然后犹如蜜蜂一般,满载而归,把他们所储藏的宝藏分给发奋的学生们,并且孜孜不倦地编辑许多典籍,其卷帙之浩繁与内容之丰富,不亚于现代百科全书”。公元9世纪时,帝国首都巴格达以拥有百余家书商而自豪,私人藏书也成为时尚。被译成阿拉伯语的著作中·希腊语著作占据首位。数百部古叙利亚语、波斯语、梵语和希伯来语经典著作,也在百年翻译运动中得以保留和传承。

伴随着阿拉伯对欧洲地区(今西班牙、葡萄牙一带)的征服,以及大规模的商业渗透,在11世纪时,译自阿拉伯的医学典籍和按照阿拉伯模式建立的医院已在意大利的西西里岛出现;12世纪上半叶,西欧内陆开始引入以《古兰经》为代表的阿拉伯文化。比利牛斯山以北的学者们争相从西班牙获取古希腊和古罗马典籍的阿拉伯文译本,并和原著一样视如珍宝。许多在西方已经散侠和被忽略的文化经典因此重返西方,包括阿拉伯人撰写的希腊典籍注释本。12世纪时,西西里的科学术语转而采用阿拉伯语。

——摘编自陈宇《阿拉伯文化繁荣的历史条件及其对欧洲的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,概括阿拔斯王朝时期阿拉伯文化发展的背景及特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析阿拉伯文化对西欧的影响。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 番薯最先传到了菲律宾,在当地广为栽种,因而为了让与其贸易的褊建商人所熟知,这些商人在明末把它引入福建种植,“初种于漳郡,渐及泉州,渐及莆田,遮则长乐、福清皆种之”。后来,番薯从福建传入江浙,广泛种植,接着在其他地区也推广开来。花生,又名落花生,最早在福建引种。到了清代,花生在全国各地普遍种植。

大约16世纪末和17世纪前半期,已有一些中国商人、工匠、水手、仆役等,到墨西哥和秘鲁侨居经商或做工。由于他们是从福建月港经由马尼拉辗转而来的,因而被称为“马尼拉华人”,其中绝大多数为福建籍移民。据估计,从16世纪末至17世纪中叶,移居拉丁美洲的马尼拉华人有五六千人。据记载,早在16世纪,墨西哥城和阿卡普尔科就已出现了“唐人街”或“唐人城”。

——摘编自林国平《闽人与海外农作物的传入》

提取材料中的一则或多则信息,指出它所反映的历史现象,并结合所学知识进行简要评述。(要求:简要写出所提取的历史信息及历史现象,对历史现象的概述和评述准确全面。)

海东市2022-2023学年高一下学期期中考试

历史试卷答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

【1题答案】

【答案】B

【2题答案】

【答案】A

【3题答案】

【答案】B

【4题答案】

【答案】B

【5题答案】

【答案】B

【6题答案】

【答案】C

【7题答案】

【答案】C

【8题答案】

【答案】B

【9题答案】

【答案】B

【10题答案】

【答案】C

【11题答案】

【答案】D

【12题答案】

【答案】D

【13题答案】

【答案】C

【14题答案】

【答案】D

【15题答案】

【答案】B

【16题答案】

【答案】A

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

【17题答案】

【答案】(1)原因:运河的淤塞;漕政的败坏;战乱的影响;近代机器轮船传入中国;海运较漕运具有较大优势。

(2)特点:运输方式从木船到轮船;耗时少、费用低;与民间贸易并行。

影响:有利于近代航运业的发展;推动了南北经济交流;有利于沿海城市的发展;一定程度上抵制了外国资本主义经济侵略;导致运河沿线城市的衰落。

【18题答案】

【答案】(1)异:罗马帝国自治城市主要是军事征服的产物,中世纪西欧自治城市主要是经济发展的结果;罗马帝国自治城市对近现代西方城市的影响主要体现在政治方面,中世纪西欧自治城市对近现代西方城市的影响主要体现在经济方面;罗马帝国的城市自治权源于自身的历史传统,中世纪西欧的城市自治权通过金钱赎买或武装暴动而获得。

同:都是相对独立的政治共同体;都是政治体制不完善的产物;都对西方城市的发展产生了重要影响。

(2)原因:西欧政治体制的不完善;社会生产力和商品经济的发展;大量农奴的逃亡与非农业人口的聚集;封建王权发展的需要。

【19题答案】

【答案】(1)背景:求知好学的社会风气的形成;文化教育事业的平民化;百年翻译运动的兴起;阿拉伯帝国封建经济的发展繁荣;阿拉伯帝国政治相对稳定;政府鼓励经商、游历和出版活动。(答出三点即可)

特点:多元性;开放性;包容性。(答出两点即可)

(2)影响:保存了古希腊、古罗马文化遗产,补充了西欧文献不足;促进了西欧医学等实用技术和科学研究的进步;为西欧文艺复兴准备了条件;一定程度上冲击了基督教会对民众的思想控制。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

【20题答案】

【答案】示例一

历史信息:番薯、花生在福建种植。

历史现象:近代物种交流改善明清时期国人的生活。

评述:新航路开辟后,随着人口迁徙,物种也出现了大交流。欧洲人把亚欧大陆的马、牛、猪、羊等家畜家禽,小麦、燕麦、大麦等农作物,还包括水果等引人美洲;美洲特产番薯、花生、玉米、番茄、南瓜等也流向世界各地。随着明末中外贸易的发展,美洲物种也引入中国。高产作物的推广种植,丰富了国人的食物种类,改善了饮食生活,还大幅度提高了粮食总产量,部分粮食可以投入市场,有更多的土地可以从事多种经营,种植经济作物,从而促进商品经济的发展。

示例二

历史信息:马尼拉华人到达美洲。

历史现象:马尼拉大帆船贸易促进洲际人口流动。

评述:新航路开辟后,西班牙进行殖民扩张,将美洲墨西哥、亚洲菲律宾侵占为殖民地。他们在这两大殖民地之间,横跨太平洋,开展贸易。他们使用西班牙武装商船“马尼拉大帆船”,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。长期的马尼拉大帆船贸易,使得一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。福建人在商贸过程中迁徙到马尼拉,进而跨洲移民至拉丁美洲,在拉美形成了唐人街、唐人城,促使中华文化传播至拉丁美洲。

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可)

历史试卷

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分,共100分。考试时间75分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)、(下)前三单元。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 春秋时期,周襄王娶狄人隗氏为王后,晋献公娶戎族女子狐姬后生了重耳,重耳即是后来的晋文公。这种现象反映了春秋时期( )

A. 民族矛盾得以消除 B. 民族交融得到发展

C. 夷夏观念不复存在 D. 大一统的局面形成

2. 下表所示为唐朝前期进士录取人数统计情况。这反映了该时期( )

时期 进士录取人数

唐高祖 二十六人

唐太宗 二百零五人

唐高宗 一千一百九十七人

A. 科举制度得到发展 B. 教育改革成果显著

C. 社会经济高度繁荣 D. 官僚制度臻于完善

3. 宋太宗分全国为十五路,在各路设四司,简称“漕宪帅仓”。其中,转运使(漕臣)主管财政兼监察;提点刑狱(宪臣)主管司法兼监察;安抚使(帅臣)主管军事;提举常平(仓臣)主管常平仓救济、农田水利等。四司设置( )

A. 抑制了武将专权 B. 加强了中央集权 C. 充实了地方财政 D. 提高了行政效率

4. 1919年,中国社会各界对山东尤为关注,全国各大报纸如《晨报》等发表文章,疾呼:“胶州亡矣!山东亡矣!国不国矣!……国亡无日,愿合我四万万众誓死图之!”导致这一局面出现的原因是( )

A. 德国强占胶州湾 B. 中国在巴黎和会外交的失败

C. 列强侵略的加剧 D. 袁世凯签订了“二十一条”

5. 1932年6月,中华苏维埃中央人民委员会发出第六号训令,要求各级文体部设立妇女半日学校或夜校.组织妇女识字班。在中央苏区兴国县,参加夜校学习的人员中,妇女人数达10752人,占69%;在闽西的半日学校和夜校里,妇女比例高达70%。由此可知,当时中央苏区( )

A. 男性文化程度较高 B. 重视妇女受教育权利

C. 女性政治地位提高 D. 基本消除了文盲现象

6. 西安事变发生以后,中共中央向南京国民政府发出通电,建议由南京国民政府召集和平会议,各党各派各界各军包括共产党和苏维埃政府均派代表参加。中共的建议旨在( )

A. 实现国共两党联合执政 B. 推动国民政府改组重建

C. 促成抗日民族统一战线 D. 配合世界反法西斯战争

7. 到1956年年底,全国加入合作社的农户达到农户总数的96.3%;参加合作社的手工业人员已占全体手工业人员的91.7%;全国私营工业户数的99%和私营商业户数的82.2%,分别被纳入了公私合营或合作社的轨道。这说明我国( )

A. 工农业“大跃进”运动开始 B. 经济结构趋于合理

C. 社会主义改造基本完成 D. 私有制经济已消失

8. 中国倡导成立的上海合作组织是目前世界上范围最广、人口最多的区域性国际组织。由中国发起成立、总部设在北京的亚洲基础设施投资银行截至到2021年10月,共有104个成员国,数量仅次于世界银行。这些组织的发展,从侧面反映了中国( )

A. 实行结伴而不结盟的原则 B. 国际影响力的不断增加

C. 推动了不结盟运动的发展 D. 成为国际秩序的主导者

9. 从地理上看,埃及北部和东部是地中海和红海,西部是沙漠,陆上主要交通线也就只有西奈半岛;古巴比伦东部是扎格罗斯山脉,南部是波斯湾,西部是阿拉伯半岛的沙漠;希腊和印度北部都是山地,可以有效阻挡来自草原的游牧骑兵的直接攻击。材料可用来说明( )

A. 古代文明彼此间完全隔绝 B. 古代文明多元性的成因

C. 亚非地区是古代文明中心 D. 古代世界文明同步发展

10. 亚历山大到达东方之后,没有把东方的宗教视为异端加以排斥或敌视,而是尊重东方人的宗教传统,对其信仰加以保护,对其神灵同样崇奉。亚历山大意在( )

A. 传播东方文化 B. 实施文化宽容政策

C. 扩大统治基础 D. 促进东西文化交流

11. 中世纪的西欧自由农处于多股领主势力的倾轧绞杀中,不得不投靠某一领主。其条件是交出自己的土地所有权,再以佃农身份将土地租回耕种,并交付地租,履行义务。这反映出当时( )

A. 人身依附关系松弛 B. 封臣对封君有经济义务

C. 农奴经济负担重 D. 封建制度助推庄园发展

12. 东罗马帝国查士丁尼在位期间下令编纂的《法学总论》共4卷98章,其中包括涉及人的规定,涉及物及财产关系的规定,还有很多涉及契约以及诉讼程序的规定。据此可知,《法学总论》( )

A. 适应了帝国重商政策的要求 B. 开始意识到私法的重要地位

C. 多角度阐释了帝国经济政策 D. 可印证当时社会经济发展

13. 庄园成为日本农业的生产和经营单位后,一些大庄园主从天皇处获得不向中央政府交税的特权,中小庄园主为了获得类似特权,把自己的土地通过“寄进”的方式交给大庄园主。这一现象( )

A. 强化了天皇的神圣地位 B. 促进了日本的社会转型

C. 加速了地方势力的膨胀 D. 扩大了政权的统治基础

14. 美洲在发展过程中,培育出了其他大洲所没有的马铃薯、玉米、花生等农作物,直到新航路开辟以后,这些农作物才逐渐传播到世界上其他地区。这可用于说明美洲地区( )

A. 农业经济发达 B. 文明的多元性特征 C. 文明程度较高 D. 文明的相对独立性

15. 下表所示是哈德逊的航海路线。由此可知( )

时间 具体路线

1607年5月 格陵兰岛东岸→哈德逊地→斯四次卑尔根→鲸湾→哈克里特岬角北部

1609年4月 泰晤士河→冰岛→格陵兰岛东→哈德逊海峡→拉布拉多海岸→纽芬兰大渔场→哈德逊河

A. 哈德逊发现了北美的纽芬兰岛 B. 北大西洋高纬度航路得到进一步探索

C. 黑奴贸易推动英国港口的繁荣 D. 英国占据当时世界最有利的通商路线

16. 新航路开辟后,物价上涨现象首先在伊比利亚半岛出现,然后往北扩展。欧洲南部的产品逐渐失去了和北部产品竞争的优势。这反映了( )

A. 价格革命影响 B. 封建制度的瓦解

C. 资本原始的积累 D. 贸易中心的转移

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料 沿京杭运河进行的漕粮北运,一直被清政府视为国之大计。乾隆中期以后,漕运官员贪腐严重,陋规帮费不断增加。再加上黄河决口,运河河床淤积,漕运受到很大影响。太平天国运动兴起之后,南京等地被太平军攻占,漕运断绝。清政府不得不全面依赖海运。海运初期主要雇佣民间的沙船和卫船,轮船招商局成立后又以轮船承运漕粮。原来的漕运一次需要十个月时间,而海运只需几天至十几天,所需费用只有漕运的几分之一。为鼓励船只承运漕粮,政府除付给运费之外,还允许捎带私货贩卖,并给予免税。粮船北上时,往往捎带丝绸、棉布贩运至北方,空船南归时又会运载北方的麦豆、杂粮。沿途港口如上海、登州、天津逐渐兴盛,而运河沿岸城市则急剧衰落。凭借承运漕粮的业务,招商局在与外国航运公司的竞争中一度占据优势。

——摘编自林梦银《清代漕粮海运初探》

(1)根据材料并结合所学知识,指出清代实行漕粮海运的原因。

(2)根据材料,概括清代漕粮海运的特点,并结合所学知识分析清代漕粮海运对社会经济的影响。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 自治城市是罗马帝国与中世纪西欧的重要组成部分,是相对独立的政治共同体,而且都是政治体制不完善的产物。罗马帝国的自治城市大多数是通过军事征服而形成的,这些城市的自由民一开始就是强者、征服者。因此,当罗马帝国征服地中海世界以后,帝国行政制度的基础依然是自治城市。中世纪西欧的自治城市则不然,他们绝大多数是经济发展和武装斗争的结果。生产力的发展是中世纪西欧城市兴起的基础,但中世纪西欧城市兴起的原因却是多种多样的,比如因手工业发展、商业发展或军事原因而产生。如果说西方城市的政治制度与传统诞生于罗马帝国的自治城市,那么它的经济属性与商业属性则产生于中世纪的西欧自治城市。掌握货币使城市具有了经济实力,他们用金钱赎买的方式向封建主购得自治权,因此可以说,货币是市民阶级巨大的政治平衡器。

——摘编自杨婉嘉、王振霞《罗马帝国与中世纪西欧的自治城市比较研究》

材料二 11世纪起,西欧开始了旧城复苏和新城产生的历史过程。一些商人、工匠以及从庄园里逃亡出来的农奴,聚集在港湾、城堡、教堂以及交通要道周围,进行生产和交易。这些地方逐渐演变为中世纪的城市。中世纪的西欧城市中诞生了一种新的政治文明,主要表现在:第一,法律上,城市居民拥有人身自由;第二,城市土地属于自由财产,不归封建王国或领主管辖;第三,市民只要向其所属领主缴纳一部分税款,那么在城市范围内就可以拥有非常多的自由。

——摘编自[比利时]亨利·皮雷《中世纪的城市》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括罗马帝国自治城市与中世纪西欧自治城市的异同

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中世纪欧洲城市兴起的原因。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 在阿拉伯帝国阿拔斯王朝,教育大门向全民敞开,“所有人仿佛忽然间变成学生或学问的奖励者。一般人为求学而游历欧、亚、非三洲,然后犹如蜜蜂一般,满载而归,把他们所储藏的宝藏分给发奋的学生们,并且孜孜不倦地编辑许多典籍,其卷帙之浩繁与内容之丰富,不亚于现代百科全书”。公元9世纪时,帝国首都巴格达以拥有百余家书商而自豪,私人藏书也成为时尚。被译成阿拉伯语的著作中·希腊语著作占据首位。数百部古叙利亚语、波斯语、梵语和希伯来语经典著作,也在百年翻译运动中得以保留和传承。

伴随着阿拉伯对欧洲地区(今西班牙、葡萄牙一带)的征服,以及大规模的商业渗透,在11世纪时,译自阿拉伯的医学典籍和按照阿拉伯模式建立的医院已在意大利的西西里岛出现;12世纪上半叶,西欧内陆开始引入以《古兰经》为代表的阿拉伯文化。比利牛斯山以北的学者们争相从西班牙获取古希腊和古罗马典籍的阿拉伯文译本,并和原著一样视如珍宝。许多在西方已经散侠和被忽略的文化经典因此重返西方,包括阿拉伯人撰写的希腊典籍注释本。12世纪时,西西里的科学术语转而采用阿拉伯语。

——摘编自陈宇《阿拉伯文化繁荣的历史条件及其对欧洲的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,概括阿拔斯王朝时期阿拉伯文化发展的背景及特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析阿拉伯文化对西欧的影响。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 番薯最先传到了菲律宾,在当地广为栽种,因而为了让与其贸易的褊建商人所熟知,这些商人在明末把它引入福建种植,“初种于漳郡,渐及泉州,渐及莆田,遮则长乐、福清皆种之”。后来,番薯从福建传入江浙,广泛种植,接着在其他地区也推广开来。花生,又名落花生,最早在福建引种。到了清代,花生在全国各地普遍种植。

大约16世纪末和17世纪前半期,已有一些中国商人、工匠、水手、仆役等,到墨西哥和秘鲁侨居经商或做工。由于他们是从福建月港经由马尼拉辗转而来的,因而被称为“马尼拉华人”,其中绝大多数为福建籍移民。据估计,从16世纪末至17世纪中叶,移居拉丁美洲的马尼拉华人有五六千人。据记载,早在16世纪,墨西哥城和阿卡普尔科就已出现了“唐人街”或“唐人城”。

——摘编自林国平《闽人与海外农作物的传入》

提取材料中的一则或多则信息,指出它所反映的历史现象,并结合所学知识进行简要评述。(要求:简要写出所提取的历史信息及历史现象,对历史现象的概述和评述准确全面。)

海东市2022-2023学年高一下学期期中考试

历史试卷答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

【1题答案】

【答案】B

【2题答案】

【答案】A

【3题答案】

【答案】B

【4题答案】

【答案】B

【5题答案】

【答案】B

【6题答案】

【答案】C

【7题答案】

【答案】C

【8题答案】

【答案】B

【9题答案】

【答案】B

【10题答案】

【答案】C

【11题答案】

【答案】D

【12题答案】

【答案】D

【13题答案】

【答案】C

【14题答案】

【答案】D

【15题答案】

【答案】B

【16题答案】

【答案】A

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

【17题答案】

【答案】(1)原因:运河的淤塞;漕政的败坏;战乱的影响;近代机器轮船传入中国;海运较漕运具有较大优势。

(2)特点:运输方式从木船到轮船;耗时少、费用低;与民间贸易并行。

影响:有利于近代航运业的发展;推动了南北经济交流;有利于沿海城市的发展;一定程度上抵制了外国资本主义经济侵略;导致运河沿线城市的衰落。

【18题答案】

【答案】(1)异:罗马帝国自治城市主要是军事征服的产物,中世纪西欧自治城市主要是经济发展的结果;罗马帝国自治城市对近现代西方城市的影响主要体现在政治方面,中世纪西欧自治城市对近现代西方城市的影响主要体现在经济方面;罗马帝国的城市自治权源于自身的历史传统,中世纪西欧的城市自治权通过金钱赎买或武装暴动而获得。

同:都是相对独立的政治共同体;都是政治体制不完善的产物;都对西方城市的发展产生了重要影响。

(2)原因:西欧政治体制的不完善;社会生产力和商品经济的发展;大量农奴的逃亡与非农业人口的聚集;封建王权发展的需要。

【19题答案】

【答案】(1)背景:求知好学的社会风气的形成;文化教育事业的平民化;百年翻译运动的兴起;阿拉伯帝国封建经济的发展繁荣;阿拉伯帝国政治相对稳定;政府鼓励经商、游历和出版活动。(答出三点即可)

特点:多元性;开放性;包容性。(答出两点即可)

(2)影响:保存了古希腊、古罗马文化遗产,补充了西欧文献不足;促进了西欧医学等实用技术和科学研究的进步;为西欧文艺复兴准备了条件;一定程度上冲击了基督教会对民众的思想控制。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

【20题答案】

【答案】示例一

历史信息:番薯、花生在福建种植。

历史现象:近代物种交流改善明清时期国人的生活。

评述:新航路开辟后,随着人口迁徙,物种也出现了大交流。欧洲人把亚欧大陆的马、牛、猪、羊等家畜家禽,小麦、燕麦、大麦等农作物,还包括水果等引人美洲;美洲特产番薯、花生、玉米、番茄、南瓜等也流向世界各地。随着明末中外贸易的发展,美洲物种也引入中国。高产作物的推广种植,丰富了国人的食物种类,改善了饮食生活,还大幅度提高了粮食总产量,部分粮食可以投入市场,有更多的土地可以从事多种经营,种植经济作物,从而促进商品经济的发展。

示例二

历史信息:马尼拉华人到达美洲。

历史现象:马尼拉大帆船贸易促进洲际人口流动。

评述:新航路开辟后,西班牙进行殖民扩张,将美洲墨西哥、亚洲菲律宾侵占为殖民地。他们在这两大殖民地之间,横跨太平洋,开展贸易。他们使用西班牙武装商船“马尼拉大帆船”,运载大量中国生产的生丝、丝绸、棉布等产品到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉。长期的马尼拉大帆船贸易,使得一个围绕白银输入中国的贸易网络逐渐形成。福建人在商贸过程中迁徙到马尼拉,进而跨洲移民至拉丁美洲,在拉美形成了唐人街、唐人城,促使中华文化传播至拉丁美洲。

(“示例”仅供参考,其他答案言之有理亦可)

同课章节目录