五年级下册长方体正方体表面积说课(知识树结构)课件(共45张ppt)

文档属性

| 名称 | 五年级下册长方体正方体表面积说课(知识树结构)课件(共45张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-20 21:41:28 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

五年级下册长方体正方体表面积说课(知识树结构)

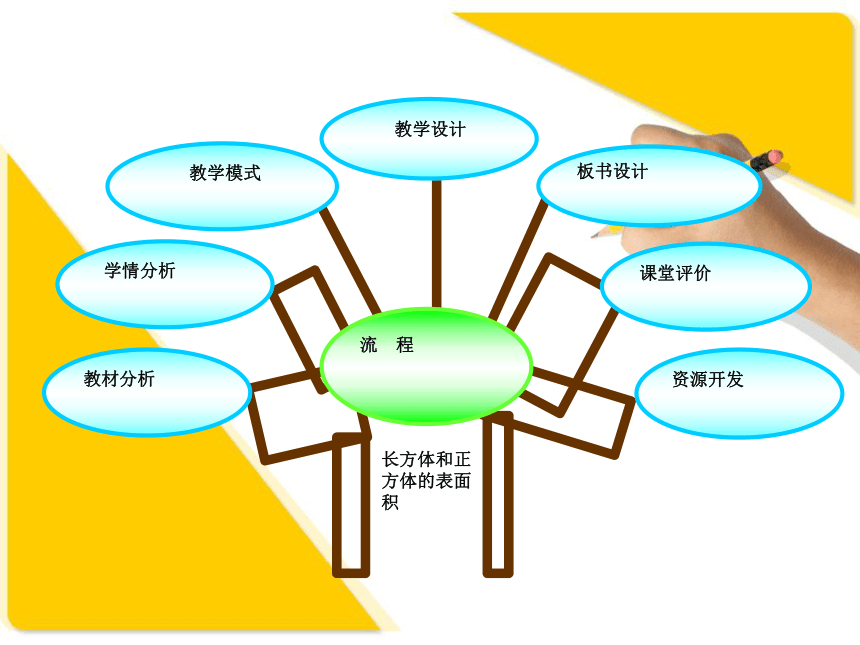

五年级下册长方体正方体表面积说课(知识树结构)五年级下册长方体正方体表面积说课(知识树结构)流 程长方体和正方体的表面积

资源开发

教材分析

流 程

学情分析

课堂评价

板书设计

教学模式

教学设计

长方体和正方体的表面积

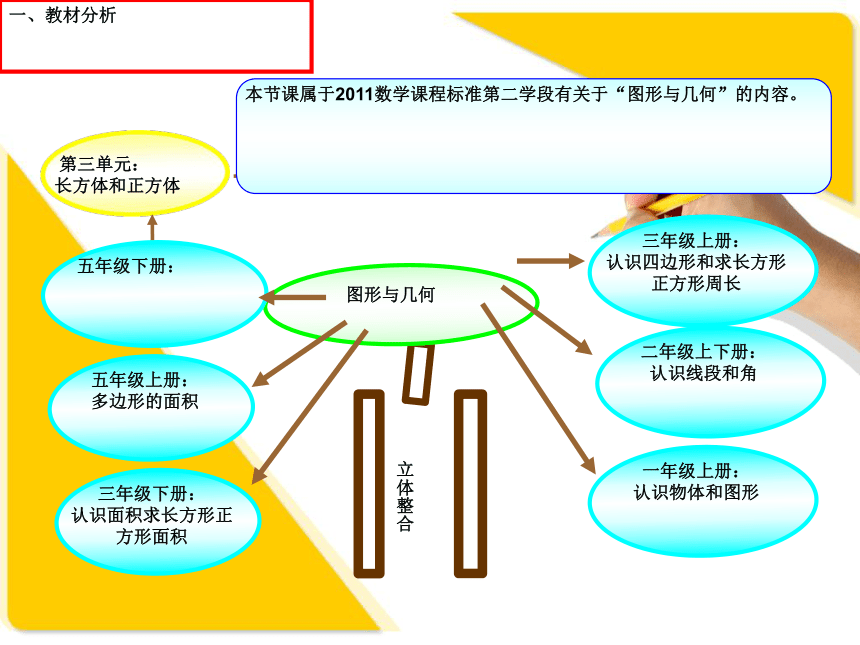

长方体和正方体的表面积是人教版教材五年级下册第三单元第二章节的内容。

本节课的地位和作用:这部分内容是在学生学习了长方体和正方体的认识以及掌握了长方形和正方形面积的计算方法上进行教学。

立体整合

图形与几何

第三单元:

长方体和正方体

一年级上册:

认识物体和图形

二年级上下册:

认识线段和角

三年级上册:

认识四边形和求长方形正方形周长

五年级上册:

多边形的面积

三年级下册:

认识面积求长方形正方形面积

五年级下册:

一、教材分析

本节课属于2011数学课程标准第二学段有关于“图形与几何”的内容。

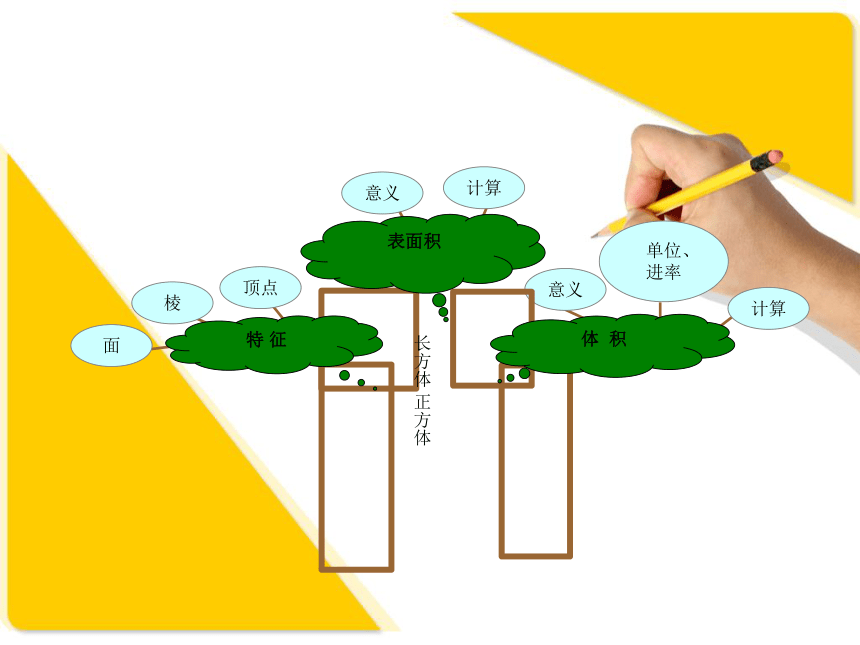

面

棱

顶点

意义

单位、

进率

计算

计算

意义

体 积

特 征

表面积

长方体 正方体

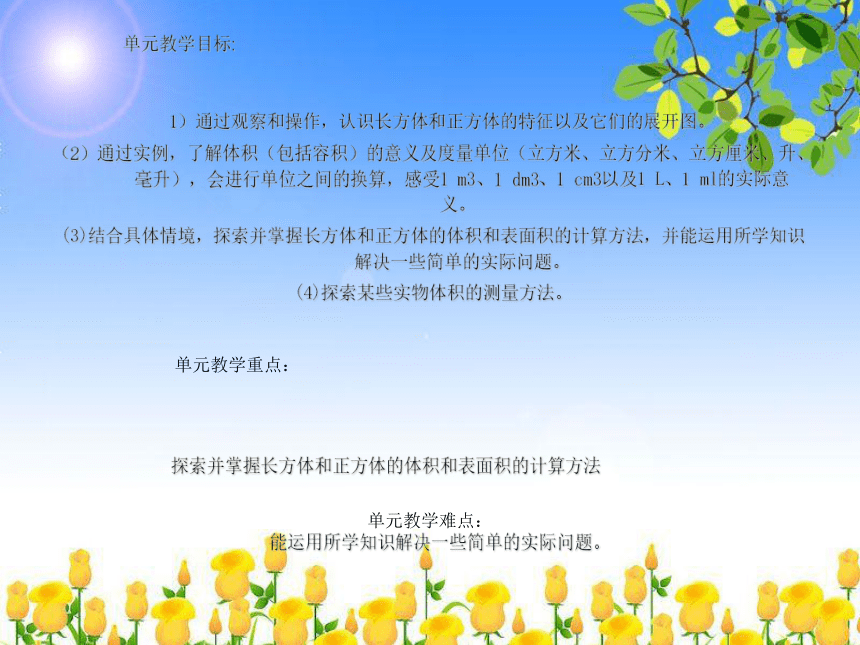

单元教学目标:

1)通过观察和操作,认识长方体和正方体的特征以及它们的展开图。

(2)通过实例,了解体积(包括容积)的意义及度量单位(立方米、立方分米、立方厘米、升、毫升),会进行单位之间的换算,感受1 m3、1 dm3、1 cm3以及1 L、1 ml的实际意义。

(3)结合具体情境,探索并掌握长方体和正方体的体积和表面积的计算方法,并能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

(4)探索某些实物体积的测量方法。

单元教学重点:

单元教学难点:

能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

探索并掌握长方体和正方体的体积和表面积的计算方法

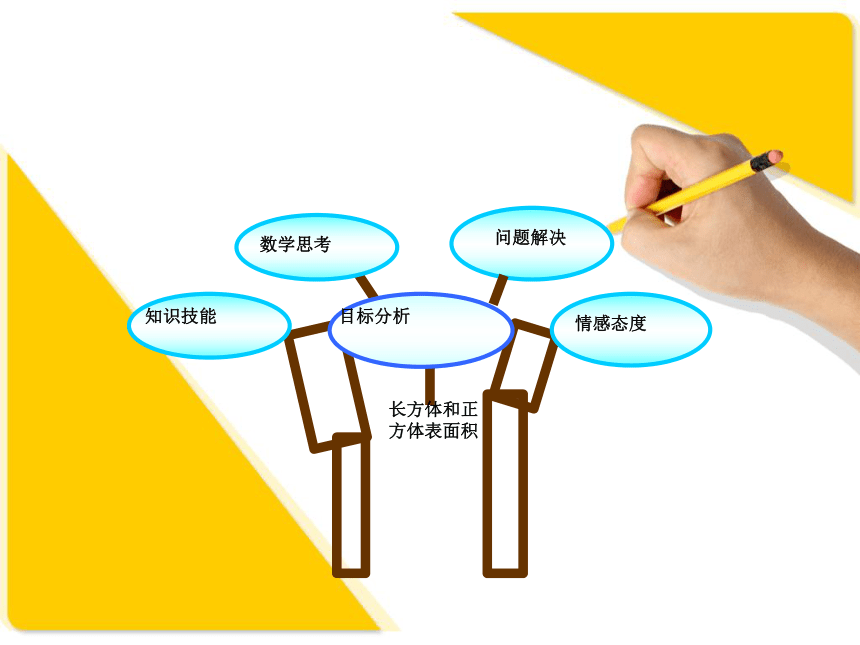

长方体和正方体表面积

目标分析

知识技能

情感态度

数学思考

问题解决

教学重点:建立表面积的概念,掌握长方体和正方体表面积的计算方法。

教学难点:学生能够根据给出的长方体的长、宽、高,想象出每个面的长、宽各是多少。

二、学情分析

小学五年级的学生有了一定的空间观念和动手能力,对长方体和正方体也已经有了一定的认识,掌握了它们的基本特征,同时学生对长方形正方形的面积计算已经非常熟练,并且具备了一定的概括推理能力。通过这部分内容的学习,加深学生对长方体和正方体特征的的理解,发展学生的空间观念。

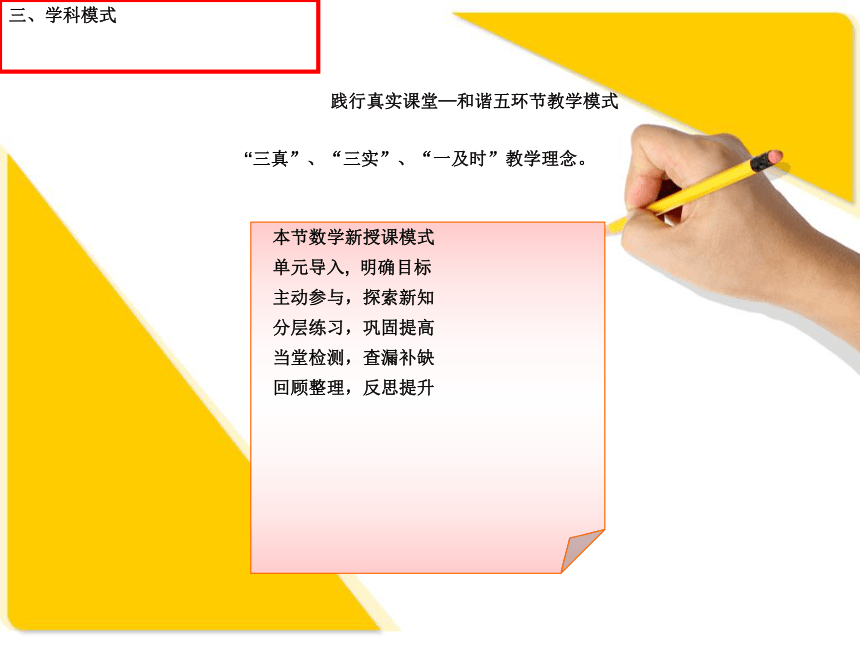

践行真实课堂—和谐五环节教学模式

“三真”、“三实”、“一及时”教学理念。

本节数学新授课模式

单元导入, 明确目标

主动参与,探索新知

分层练习,巩固提高

当堂检测,查漏补缺

回顾整理,反思提升

三、学科模式

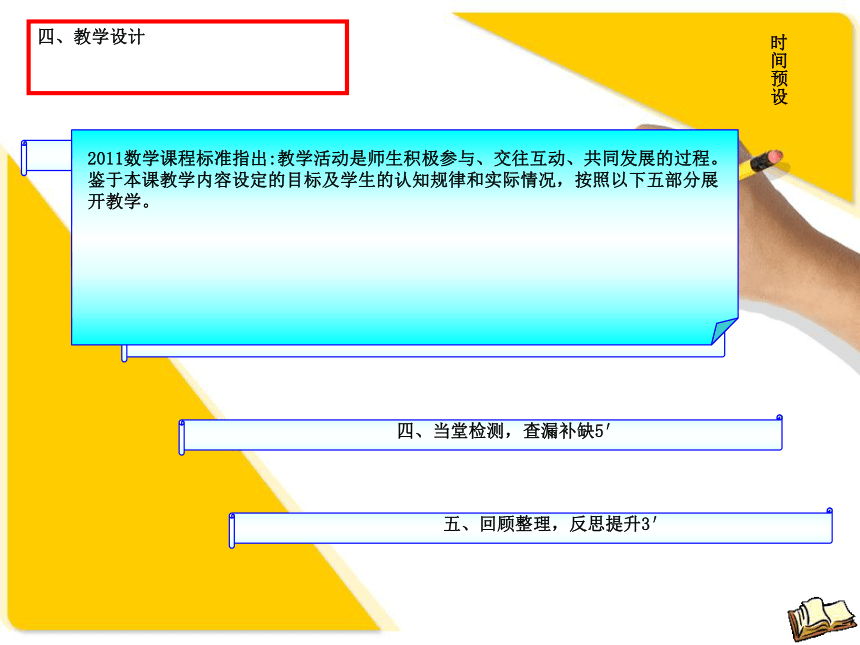

四、教学设计

一、单元导入,明确目标2′

二、主动参与,探索新知20′

三、分层练习,巩固提高10′

四、当堂检测,查漏补缺5′

五、回顾整理,反思提升3′

时间预设

2011数学课程标准指出:教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。鉴于本课教学内容设定的目标及学生的认知规律和实际情况,按照以下五部分展开教学。

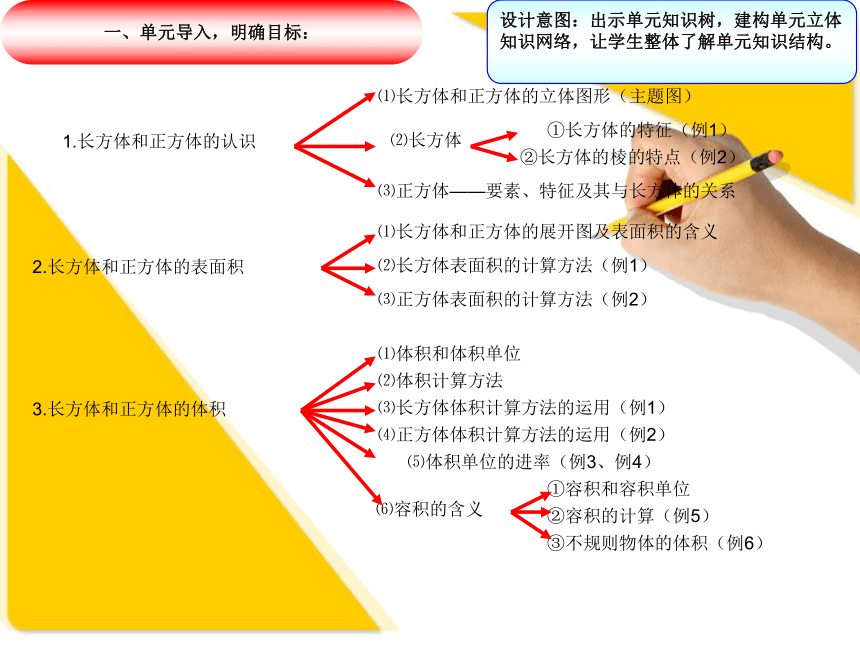

2.长方体和正方体的表面积

3.长方体和正方体的体积

⑴长方体和正方体的立体图形(主题图)

⑵长方体

⑶正方体——要素、特征及其与长方体的关系

①长方体的特征(例1)

②长方体的棱的特点(例2)

⑴长方体和正方体的展开图及表面积的含义

⑵长方体表面积的计算方法(例1)

⑶正方体表面积的计算方法(例2)

⑴体积和体积单位

⑵体积计算方法

⑶长方体体积计算方法的运用(例1)

⑷正方体体积计算方法的运用(例2)

⑸体积单位的进率(例3、例4)

⑹容积的含义

①容积和容积单位

②容积的计算(例5)

③不规则物体的体积(例6)

1.长方体和正方体的认识

一、单元导入,明确目标:

设计意图:出示单元知识树,建构单元立体知识网络,让学生整体了解单元知识结构。

单元导入,明确目标:

学习目标:

1)通过观察和操作,认识长方体和正方体的特征以及它们的展开图。

(2)通过实例,了解体积(包括容积)的意义及度量单位(立方米、立方分米、立方厘米、升、毫升),会进行单位之间的换算,感受1 m3、1 dm3、1 cm3以及1 L、1 ml的实际意义。

(3)结合具体情境,探索并掌握长方体和正方体的体积和表面积的计算方法,并能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

(4)探索某些实物体积的测量方法。

明确学习目标使学生明白这节课具体需要掌握哪些知识点。

明确目标

填一填:

(1)长方体有( )个面,一般都是( )形,

相对的面的( )相等;

长方

大小

6

(2)正方体有( )个面,所有面都是完全相

同的( );

正方形

6

复习

二、主动参与,探索体验

1、长方体的长( )厘米,宽

( )厘米,高( )厘米。

12条棱长的和是( )厘米。

7厘米

3厘米

4厘米

7

3

4

56

复习

2、这幅图中的几何体是( )

体,12条棱长的和是( )

分米。

72

正方

6分米

6分米

6分米

复习

上

上

下

前

后

上

下

前

后

左

上

下

前

后

左

右

上

下

前

后

左

右

上

下

前

后

左

右

下

前

后

上

左

右

上

下

前

后

左

右

上

下

前

后

左

右

上

下

前

后

左

右

长方体或正方体6个面的总面积,叫做它的表面积。

(1)它上、下每个面的长是_________,宽是_____

面积是 。

10厘米(长)

6厘米(宽)

2厘米(高)

10厘米

6厘米

60平方厘米

总结:长方体上面(或下面)的面积=长×宽

(2)它前、后每个面的长是_________,宽是________,

面积是 。

10厘米(长)

6厘米(宽)

10厘米

2厘米

20平方厘米

总结:长方体前面(或后面)的面积=长×高

2厘米(高)

(3)它左、右每个面的长是_________,宽是________,

面积是 。

10厘米(长)

6厘米(宽)

6厘米

2厘米

12平方厘米

总结:长方体左面(或右面)的面积=宽×高

2厘米(高)

例1、做一个微波炉的包装箱,(如右图),至少要用多少平方米的硬纸板?

上、下每个面,长______,宽_______,面积是__________;

前、后每个面,长______,宽_______,面积是__________;

左、右每个面,长______,宽_______,面积是__________。

这个包装箱的表面积是:

0.7m

0.5m

0.35m2

0.7m

0.4m

0.28m2

0.5m

0.4m

0.2m2

0.7×0.5×2+0.7×0.4×2+0.5×0.4×2

= 0.7+0.56+0.4

=1.66(平方米)

答:至少要用1.66平方米的硬纸板。

例1、做一个微波炉的包装箱,(如右图),至少要用多少平方米的硬纸板?

上、下每个面,长______,宽_______,面积是__________;

前、后每个面,长______,宽_______,面积是__________;

左、右每个面,长______,宽_______,面积是__________。

这个包装箱的表面积是:

0.7m

0.5m

0.35m2

0.7m

0.4m

0.28m2

0.5m

0.4m

0.2m2

(0.7×0.5+0.7×0.4+0.5×0.4)×2

= 0.83×2

=1.66(平方米)

答:至少要用1.66平方米的硬纸板。

0.7×0.5×2+0.7×0.4×2+0.5×0.4×2

= 0.7+0.56+0.4

=1.66(平方米)

答:至少要用1.66平方米的硬纸板。

(0.7×0.5+0.7×0.4+0.5×0.4)×2

0.7×0.5×2+0.7×0.4×2+0.5×0.4×2

比较两种方法有什么不同?他们之间有什么联系?

上

和下

前

和后

右

和左

长方体的表面积=长×宽×2﹢长×高×2﹢宽×高×2

上(或下)

前(或后)

右(或左)

长方体的表面积=(长×宽+长×高+高×宽)× 2

0.75×0.5+0.75×1.6×2+0.5×1.6×2

= 0.375+2.4+1.6

=4.375(平方米)

答:至少需要用布4.375平方米。

怎样计算正方体的表面积呢?

1.2×1.2×6

= 1.44×6

=8.64(dm2)

答:包装这个礼品盒至少要用8.64dm2的包装纸。

怎样计算正方体的表面积呢?

1.2×1.2×6

= 1.44×6

=8.64(dm2)

答:包装这个礼品盒至少要用8.64dm2的包装纸。

1.22×6

= 1.44×6

=8.64(dm2)

答:包装这个礼品盒至少要用8.64dm2的包装纸。

小 结

正方体的表面积=棱长×棱长×6

或=棱长2×6

总 结

正方体的表面积=棱长×棱长×6

或=棱长2×6

长方体上面(或下面)的面积=长×宽

长方体前面(或后面)的面积=长×高

长方体左面(或右面)的面积=宽×高

长方体的表面积=长×宽×2﹢长×高×2﹢宽×高×2

或=(长×宽+长×高+高×宽)× 2

32×5

= 9×5

=45(dm2)

答:制作这个鱼缸时至少需要玻璃45dm2。

今天我们一起研究了长方体和正方体的表面积。(板书课 题)通过今天的学习你有哪些收获?还有什么疑问?

希望大家能用今天学到的方法,积极的去探索和研究,解决更多的数学问题。

反思提升

设计意图:为充分发挥学生的主体作用,从学习的知识、方法,理解运用等方面进行归纳。设计问题力求体现新课标所倡导的教师主导作用和学生主体作用完美结合,使学生在自己的整理总结中再次巩固了本节课的重难点,建立起知识间的联系,加深学生的理性认识。

五、板书设计

长方体和正方体的表面积

长方体或正方体6个面的总面积叫做它的表面积。

长方体的表面积=长×宽×2﹢长×高×2﹢宽×高×2

或=(长×宽+长×高+高×宽)× 2

正方体的表面积=棱长×棱长×6

或=棱长2×6

设计意图:这样的板书设计一是有利于指导学生观察和抽象概括。二是板书设计和教学思路和谐统一。能简明突出地呈现本课知识点,看上去一目了然.

六、课堂评价

2011新课标指出“评价的目的是全面考察学生的学习状况,激励学生学习热情,促进学生的全面发展评价也是教师反思和改进教学的有力手段。”

注重对学生的发展性评价,在以小组为单位的学习形式下,要评论到“组”,而不是“个人”。

不仅要关注基础知识基本技能,还要关注基本思想、基本活动经验。

说评价

小组评价

过程评价

多样评价

师生评价

目标评价

生生评价

恰当的对学生基础知识,基本技能进行评价。

旨在让学生去评价学生本课中的表现,呈现学生更多的闪光点。

以小组形式进行学习,在小组讨论中了解学生合作交流的意识与技能。

以“郎式加分法”为依据的小组加分制度

郎氏加分法:

A:0.1分

B:0.2分

C:0.3分

D:0.4分

七、课堂资源开发

2011数学课程标准指出:

数学课程资源是指依据数学课程标准所开发的各种教学材料以及数学课程可以利用的各种教学资源、工具和场所,教师在教学中应因地制宜,有意识、有目的地开发和利用各种资源。

五年级下册长方体正方体表面积说课(知识树结构)

五年级下册长方体正方体表面积说课(知识树结构)五年级下册长方体正方体表面积说课(知识树结构)流 程长方体和正方体的表面积

资源开发

教材分析

流 程

学情分析

课堂评价

板书设计

教学模式

教学设计

长方体和正方体的表面积

长方体和正方体的表面积是人教版教材五年级下册第三单元第二章节的内容。

本节课的地位和作用:这部分内容是在学生学习了长方体和正方体的认识以及掌握了长方形和正方形面积的计算方法上进行教学。

立体整合

图形与几何

第三单元:

长方体和正方体

一年级上册:

认识物体和图形

二年级上下册:

认识线段和角

三年级上册:

认识四边形和求长方形正方形周长

五年级上册:

多边形的面积

三年级下册:

认识面积求长方形正方形面积

五年级下册:

一、教材分析

本节课属于2011数学课程标准第二学段有关于“图形与几何”的内容。

面

棱

顶点

意义

单位、

进率

计算

计算

意义

体 积

特 征

表面积

长方体 正方体

单元教学目标:

1)通过观察和操作,认识长方体和正方体的特征以及它们的展开图。

(2)通过实例,了解体积(包括容积)的意义及度量单位(立方米、立方分米、立方厘米、升、毫升),会进行单位之间的换算,感受1 m3、1 dm3、1 cm3以及1 L、1 ml的实际意义。

(3)结合具体情境,探索并掌握长方体和正方体的体积和表面积的计算方法,并能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

(4)探索某些实物体积的测量方法。

单元教学重点:

单元教学难点:

能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

探索并掌握长方体和正方体的体积和表面积的计算方法

长方体和正方体表面积

目标分析

知识技能

情感态度

数学思考

问题解决

教学重点:建立表面积的概念,掌握长方体和正方体表面积的计算方法。

教学难点:学生能够根据给出的长方体的长、宽、高,想象出每个面的长、宽各是多少。

二、学情分析

小学五年级的学生有了一定的空间观念和动手能力,对长方体和正方体也已经有了一定的认识,掌握了它们的基本特征,同时学生对长方形正方形的面积计算已经非常熟练,并且具备了一定的概括推理能力。通过这部分内容的学习,加深学生对长方体和正方体特征的的理解,发展学生的空间观念。

践行真实课堂—和谐五环节教学模式

“三真”、“三实”、“一及时”教学理念。

本节数学新授课模式

单元导入, 明确目标

主动参与,探索新知

分层练习,巩固提高

当堂检测,查漏补缺

回顾整理,反思提升

三、学科模式

四、教学设计

一、单元导入,明确目标2′

二、主动参与,探索新知20′

三、分层练习,巩固提高10′

四、当堂检测,查漏补缺5′

五、回顾整理,反思提升3′

时间预设

2011数学课程标准指出:教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。鉴于本课教学内容设定的目标及学生的认知规律和实际情况,按照以下五部分展开教学。

2.长方体和正方体的表面积

3.长方体和正方体的体积

⑴长方体和正方体的立体图形(主题图)

⑵长方体

⑶正方体——要素、特征及其与长方体的关系

①长方体的特征(例1)

②长方体的棱的特点(例2)

⑴长方体和正方体的展开图及表面积的含义

⑵长方体表面积的计算方法(例1)

⑶正方体表面积的计算方法(例2)

⑴体积和体积单位

⑵体积计算方法

⑶长方体体积计算方法的运用(例1)

⑷正方体体积计算方法的运用(例2)

⑸体积单位的进率(例3、例4)

⑹容积的含义

①容积和容积单位

②容积的计算(例5)

③不规则物体的体积(例6)

1.长方体和正方体的认识

一、单元导入,明确目标:

设计意图:出示单元知识树,建构单元立体知识网络,让学生整体了解单元知识结构。

单元导入,明确目标:

学习目标:

1)通过观察和操作,认识长方体和正方体的特征以及它们的展开图。

(2)通过实例,了解体积(包括容积)的意义及度量单位(立方米、立方分米、立方厘米、升、毫升),会进行单位之间的换算,感受1 m3、1 dm3、1 cm3以及1 L、1 ml的实际意义。

(3)结合具体情境,探索并掌握长方体和正方体的体积和表面积的计算方法,并能运用所学知识解决一些简单的实际问题。

(4)探索某些实物体积的测量方法。

明确学习目标使学生明白这节课具体需要掌握哪些知识点。

明确目标

填一填:

(1)长方体有( )个面,一般都是( )形,

相对的面的( )相等;

长方

大小

6

(2)正方体有( )个面,所有面都是完全相

同的( );

正方形

6

复习

二、主动参与,探索体验

1、长方体的长( )厘米,宽

( )厘米,高( )厘米。

12条棱长的和是( )厘米。

7厘米

3厘米

4厘米

7

3

4

56

复习

2、这幅图中的几何体是( )

体,12条棱长的和是( )

分米。

72

正方

6分米

6分米

6分米

复习

上

上

下

前

后

上

下

前

后

左

上

下

前

后

左

右

上

下

前

后

左

右

上

下

前

后

左

右

下

前

后

上

左

右

上

下

前

后

左

右

上

下

前

后

左

右

上

下

前

后

左

右

长方体或正方体6个面的总面积,叫做它的表面积。

(1)它上、下每个面的长是_________,宽是_____

面积是 。

10厘米(长)

6厘米(宽)

2厘米(高)

10厘米

6厘米

60平方厘米

总结:长方体上面(或下面)的面积=长×宽

(2)它前、后每个面的长是_________,宽是________,

面积是 。

10厘米(长)

6厘米(宽)

10厘米

2厘米

20平方厘米

总结:长方体前面(或后面)的面积=长×高

2厘米(高)

(3)它左、右每个面的长是_________,宽是________,

面积是 。

10厘米(长)

6厘米(宽)

6厘米

2厘米

12平方厘米

总结:长方体左面(或右面)的面积=宽×高

2厘米(高)

例1、做一个微波炉的包装箱,(如右图),至少要用多少平方米的硬纸板?

上、下每个面,长______,宽_______,面积是__________;

前、后每个面,长______,宽_______,面积是__________;

左、右每个面,长______,宽_______,面积是__________。

这个包装箱的表面积是:

0.7m

0.5m

0.35m2

0.7m

0.4m

0.28m2

0.5m

0.4m

0.2m2

0.7×0.5×2+0.7×0.4×2+0.5×0.4×2

= 0.7+0.56+0.4

=1.66(平方米)

答:至少要用1.66平方米的硬纸板。

例1、做一个微波炉的包装箱,(如右图),至少要用多少平方米的硬纸板?

上、下每个面,长______,宽_______,面积是__________;

前、后每个面,长______,宽_______,面积是__________;

左、右每个面,长______,宽_______,面积是__________。

这个包装箱的表面积是:

0.7m

0.5m

0.35m2

0.7m

0.4m

0.28m2

0.5m

0.4m

0.2m2

(0.7×0.5+0.7×0.4+0.5×0.4)×2

= 0.83×2

=1.66(平方米)

答:至少要用1.66平方米的硬纸板。

0.7×0.5×2+0.7×0.4×2+0.5×0.4×2

= 0.7+0.56+0.4

=1.66(平方米)

答:至少要用1.66平方米的硬纸板。

(0.7×0.5+0.7×0.4+0.5×0.4)×2

0.7×0.5×2+0.7×0.4×2+0.5×0.4×2

比较两种方法有什么不同?他们之间有什么联系?

上

和下

前

和后

右

和左

长方体的表面积=长×宽×2﹢长×高×2﹢宽×高×2

上(或下)

前(或后)

右(或左)

长方体的表面积=(长×宽+长×高+高×宽)× 2

0.75×0.5+0.75×1.6×2+0.5×1.6×2

= 0.375+2.4+1.6

=4.375(平方米)

答:至少需要用布4.375平方米。

怎样计算正方体的表面积呢?

1.2×1.2×6

= 1.44×6

=8.64(dm2)

答:包装这个礼品盒至少要用8.64dm2的包装纸。

怎样计算正方体的表面积呢?

1.2×1.2×6

= 1.44×6

=8.64(dm2)

答:包装这个礼品盒至少要用8.64dm2的包装纸。

1.22×6

= 1.44×6

=8.64(dm2)

答:包装这个礼品盒至少要用8.64dm2的包装纸。

小 结

正方体的表面积=棱长×棱长×6

或=棱长2×6

总 结

正方体的表面积=棱长×棱长×6

或=棱长2×6

长方体上面(或下面)的面积=长×宽

长方体前面(或后面)的面积=长×高

长方体左面(或右面)的面积=宽×高

长方体的表面积=长×宽×2﹢长×高×2﹢宽×高×2

或=(长×宽+长×高+高×宽)× 2

32×5

= 9×5

=45(dm2)

答:制作这个鱼缸时至少需要玻璃45dm2。

今天我们一起研究了长方体和正方体的表面积。(板书课 题)通过今天的学习你有哪些收获?还有什么疑问?

希望大家能用今天学到的方法,积极的去探索和研究,解决更多的数学问题。

反思提升

设计意图:为充分发挥学生的主体作用,从学习的知识、方法,理解运用等方面进行归纳。设计问题力求体现新课标所倡导的教师主导作用和学生主体作用完美结合,使学生在自己的整理总结中再次巩固了本节课的重难点,建立起知识间的联系,加深学生的理性认识。

五、板书设计

长方体和正方体的表面积

长方体或正方体6个面的总面积叫做它的表面积。

长方体的表面积=长×宽×2﹢长×高×2﹢宽×高×2

或=(长×宽+长×高+高×宽)× 2

正方体的表面积=棱长×棱长×6

或=棱长2×6

设计意图:这样的板书设计一是有利于指导学生观察和抽象概括。二是板书设计和教学思路和谐统一。能简明突出地呈现本课知识点,看上去一目了然.

六、课堂评价

2011新课标指出“评价的目的是全面考察学生的学习状况,激励学生学习热情,促进学生的全面发展评价也是教师反思和改进教学的有力手段。”

注重对学生的发展性评价,在以小组为单位的学习形式下,要评论到“组”,而不是“个人”。

不仅要关注基础知识基本技能,还要关注基本思想、基本活动经验。

说评价

小组评价

过程评价

多样评价

师生评价

目标评价

生生评价

恰当的对学生基础知识,基本技能进行评价。

旨在让学生去评价学生本课中的表现,呈现学生更多的闪光点。

以小组形式进行学习,在小组讨论中了解学生合作交流的意识与技能。

以“郎式加分法”为依据的小组加分制度

郎氏加分法:

A:0.1分

B:0.2分

C:0.3分

D:0.4分

七、课堂资源开发

2011数学课程标准指出:

数学课程资源是指依据数学课程标准所开发的各种教学材料以及数学课程可以利用的各种教学资源、工具和场所,教师在教学中应因地制宜,有意识、有目的地开发和利用各种资源。