2014高考全国新课标Ⅰ卷地理试题评价与解析(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 2014高考全国新课标Ⅰ卷地理试题评价与解析(共51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2014-08-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。2014高考文综地理试卷分析与解析主讲教师:赵文丽

河北衡水中学一、试卷分析:

1、试题的特点

拿到课标1卷第一感觉就是常规,很规矩的一张卷,但细品又很鲜活,带有时代气息。概括起来有以下几个特点

①突出主干

在侧重能力考查的前提下,仍然考察的是地理的主干知识,如:太阳辐射、交通、植被、人口、工业、人类生产活动和可持续发展。

②重视图表考察

试题充分体现了“图表”这一学科特色。区域图、等值线图、景观图及图表都有呈现,而且对读图表能力的考察有所加大。③较强的时代气息

太阳能光热电站、青藏交通问题、旅游地理的深度游,另外也特别关注了西部尤其是青藏高原,试题在引导学生去关注生活,真正体现了学习生活中的地理。

④侧重论证探讨能力的考察

主观题的36题,围绕风沙问题层层递进,37题前两问及选做题42、43题,都侧重考察了考生论证、探讨问题的能力2、试题的变化

①整体难度略有上升,尤其是主观题

②地球运动低调回归,但难度不大

③农业区位考察销声匿迹,人文地理比重加大

④综合题考察切口小,避免考生套用模板,答案更加灵活,更加充分的体现了对学生分析和思维能力的考察。2015年备考要特别关注今年的这些变化!二、试卷讲解客观题部分太阳能光热电站(图1)通过数以十万计的反光版聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。据此完成1-3题。1.我国下列地区中,资源条件最适宜建太阳能光热电站的是:

A.柴达木盆地 B.黄土高原 C.山东半岛 D.东南丘陵分析:太阳能光热电站,是利用太阳能来发电,应分布在太阳能丰富地区。柴达木盆地位于青藏高原上,海拔高,空气稀薄 ,大气对太阳辐射削弱少,太阳辐射强。太阳能资源丰富。适宜建太阳能光热电站,A对。其它三地位于季风区,降水多,阴天多,太阳辐射相对较少。 太阳能光热电站(图1)通过数以十万计的反光版聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。据此完成1-3题。分析:太阳能的使用会减少了二氧化碳等温室气体的排放,减缓全球变暖,不会提升地表温度,A错。发电站不会干扰到导航,B错。光热电站产品是电能,不能直接提高作物产量,D错。光热电站是依靠光能集聚产生的热能制造出蒸气,蒸气再推动发电机运转,强光、高热可能会误伤途经的飞鸟,所以C对 2.太阳能光热电站可能会:

A.提升地表温度 B.干扰飞机电子导航

C.误伤途径飞鸟 D.提高作物产量如果同学们了解一些新闻事件,此题会快速直接选出答案

2014年3月,电视新闻曾播报:英国《每日邮报》报道,“世界上最大的太阳能发电站建在美国加州莫哈韦(Mojave)沙漠附近,发电站共有17.35万面镜子反射阳光,尽管其属于绿色能源,但依然受到飞行员投诉,称自己在飞过这里时总会被巨大镜子晃花眼——”

在此则新闻中,曾提及美国加州的这个太阳能发电站时常误伤路过的飞鸟。

太阳能光热电站(图1)通过数以十万计的反光版聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。据此完成1-3题。3.若在北回归线上建一太阳能光热电站,其高塔正午影长于塔高的比值为P,则

A.春、秋分日P=0 B. 夏至日P>0

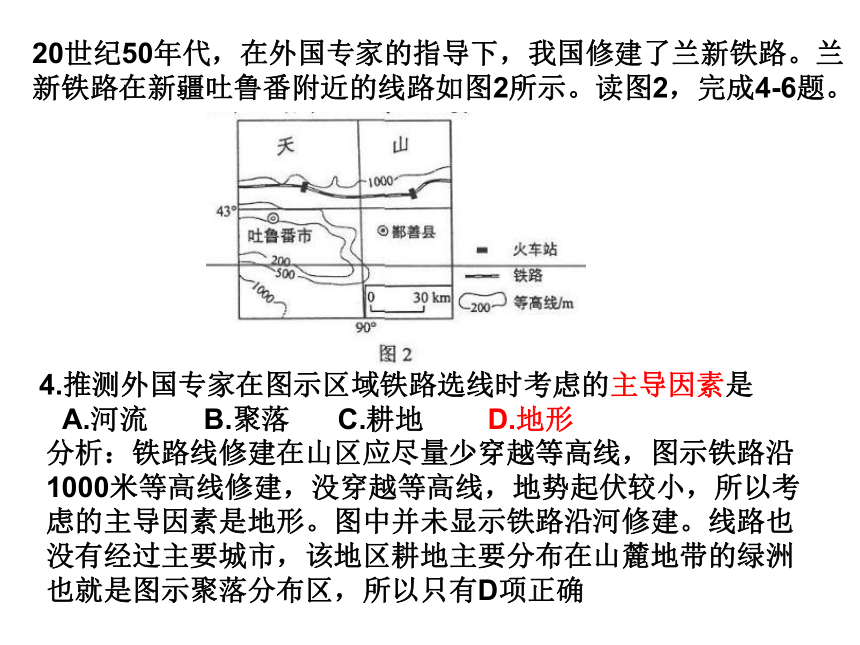

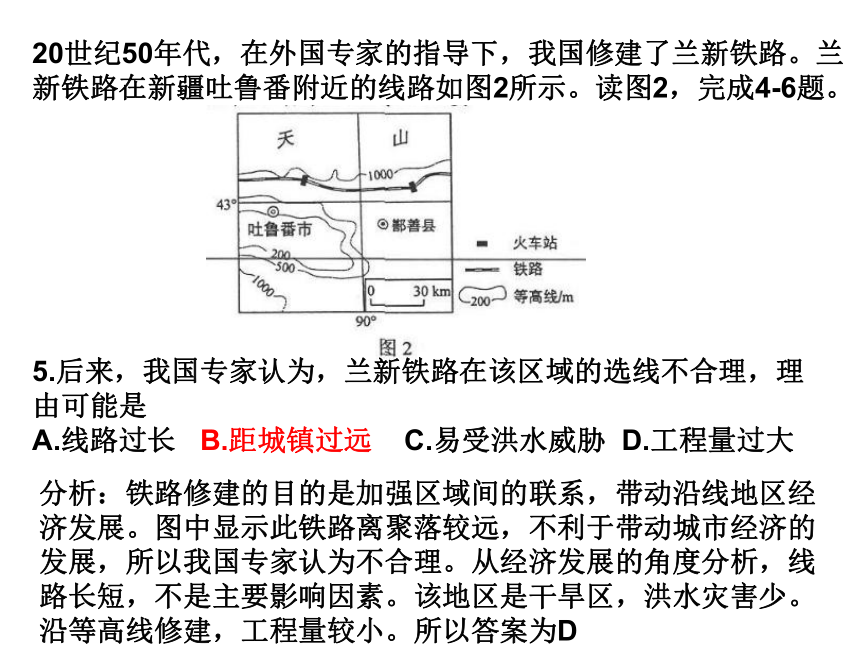

C. 全年日P<1 D. 冬至日P>1分析:此题A、B较好排除,北回归线上春秋分影子不为0,夏至日影子为0,冬至日,利用正午太阳高度角的公式,很容易计算高度为43°,则影长大于塔高,P>1,D对, 当然C错20世纪50年代,在外国专家的指导下,我国修建了兰新铁路。兰新铁路在新疆吐鲁番附近的线路如图2所示。读图2,完成4-6题。4.推测外国专家在图示区域铁路选线时考虑的主导因素是

A.河流 B.聚落 C.耕地 D.地形分析:铁路线修建在山区应尽量少穿越等高线,图示铁路沿1000米等高线修建,没穿越等高线,地势起伏较小,所以考虑的主导因素是地形。图中并未显示铁路沿河修建。线路也没有经过主要城市,该地区耕地主要分布在山麓地带的绿洲也就是图示聚落分布区,所以只有D项正确20世纪50年代,在外国专家的指导下,我国修建了兰新铁路。兰新铁路在新疆吐鲁番附近的线路如图2所示。读图2,完成4-6题。5.后来,我国专家认为,兰新铁路在该区域的选线不合理,理由可能是

A.线路过长 B.距城镇过远 C.易受洪水威胁 D.工程量过大分析:铁路修建的目的是加强区域间的联系,带动沿线地区经济发展。图中显示此铁路离聚落较远,不利于带动城市经济的发展,所以我国专家认为不合理。从经济发展的角度分析,线路长短,不是主要影响因素。该地区是干旱区,洪水灾害少。沿等高线修建,工程量较小。所以答案为D 20世纪50年代,在外国专家的指导下,我国修建了兰新铁路。兰新铁路在新疆吐鲁番附近的线路如图2所示。读图2,完成4-6题。6.50多年来,兰新铁路并没有改变该区域城镇的分布,是因为该区域的城镇分布受控于

A.地形分布 B.绿洲分布 C.河流分布 D.沙漠分布分析:图示地区干旱,水源是其农业发展的主导因素,水源较充足的地区是山麓地带的绿洲上,所以人类主要生存在绿洲上。如果兰新铁路附近没有水源,城镇也不会向其扩展或者有新的城镇出现,所以答案为B。人类活动导致大气中含氮化合物浓度增加,产生沉降,是新出现的令人担忧的全球变化问题。一科研小组选择受人类干扰较小的某地,实验模拟大气氮沉降初期对植被的影响。实验地植被以灌木植物为主,伴生多年生草本植物。表1数据为实验地以2009年为基数,2010-2013年实验中植被的变化值(测量时间为每年9月30日)。据此完成7-9题。7.实验期间植被变化表现为

①生物量提高 ②生物量降低 ③植株密度改变 ④植被分布改变

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④分析:此题主要考察提取数据和对比数据的能力。生物量等于地上生物量和地下生物量之和,随着时间发展,除了地下生物灌木植物略有减少,其他都是增加,生物量为增加。植株密度即植株数量,从表中可知,灌木数量没变,但草木数量增加,所以总体呈递增趋势,即密度增加。所以选A 人类活动导致大气中含氮化合物浓度增加,产生沉降,是新出现的令人担忧的全球变化问题。一科研小组选择受人类干扰较小的某地,实验模拟大气氮沉降初期对植被的影响。实验地植被以灌木植物为主,伴生多年生草本植物。表1数据为实验地以2009年为基数,2010-2013年实验中植被的变化值(测量时间为每年9月30日)。据此完成7-9题。8.实验期间大气氮沉降导致灌木、草本两类植物出现此消彼长竞争的是

A.植株数量 B.总生物量 C.地上生物量 D.地下生物量分析:从表中直接可以看出,随着时间发展,地下生物量中的灌木植物减少,草本植物增加,符合了此消彼长。所以选D人类活动导致大气中含氮化合物浓度增加,产生沉降,是新出现的令人担忧的全球变化问题。一科研小组选择受人类干扰较小的某地,实验模拟大气氮沉降初期对植被的影响。实验地植被以灌木植物为主,伴生多年生草本植物。表1数据为实验地以2009年为基数,2010-2013年实验中植被的变化值(测量时间为每年9月30日)。据此完成7-9题。9.根据实验结果推测,随着大气氮沉降的持续,植被未来变化趋势是

A.灌木植物和草本植物繁茂

B. 灌木植物和草本植物萎缩

C.灌木植物茂盛、草本植物萎缩

D. 灌木植物萎缩、草本植物茂盛解析:题目问的是未来变化趋势,草本植物肯定是繁茂,所以BC排除,

灌木植物数量没变,地上部分虽然开始有所增长,但12-13是下降的,加上地下部分主体是下降趋势,所以推测未来灌木植物应该是萎缩的。

(灌木地下根系部分生物量不断减少,说明灌木根系可能在退化,初期土壤氮含量增加可以让地上部分短暂几年内生物量增加,但随着地下根系生物量的进一步减少,灌木整体将会萎缩)图3显示某国移民人数及其占总人口比例的变化。读图3,完成10-11题。图3显示某国移民人数及其占总人口比例的变化。读图3,完成10-11题。

10.图4所示的①、②、③、④四幅图中,符合该国人口增长特点的是A.① B. ② C.③ D.④第10题解析:读图,从1910年到1970年,迁移人口变化不大,但迁移人口所占的比重却持续稳定下降,说明这段期间该国人口总数持续稳定增长。1970年后通过两条线斜率对比,迁移人口增长快,占总人口比重增长较慢,说明人口总数继续增长,只能是①符合此题也可以通过计算,因为移民人数/移民人口比例=总人口,该国虽然移民数量发生变化,但是整体来看总量是在增加,计算出几个移民人数和比例转折年份的人口总数,如1950年总人口约150多万,1970年总人口约为200万,也可得①图符合

图3显示某国移民人数及其占总人口比例的变化。读图3,完成10-11题。11.该国人口自然增长数量最多的时段为

A.1910-1930年 B.1930-1950年

C. 1950-1970年 D. 1970-1990年解析:一个区域的总人口增加由迁移人口和本地自然增长人口两部分组成,1950-1970迁移人口数没有大的变化但迁移人口比例降到了最低值附近,所以此时段自然增加最多,所以选C 二、试卷讲解主观题部分2014年河北省的评卷情况36、图6所示区域海拔在4500米以上,冬春季盛行西风,年平均大风(大于等于8级)日数157天,且多集中在10月至次年4月,青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重,且主要为就地起沙,风沙流主要集中在近地面20-30厘米高度范围内。(1)分析错那湖东北部沿岸地区冬春季风沙活动的沙源。(6分)多条河流在此注入错那湖,泥沙沉积,河口三角洲面积较大

冬春季河流水位低,河滩泥沙裸露

错那湖水位低,出露的湖滩泥沙面积较大解析:(1)材料中提及“青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重,且主要为就地起沙”为解题指明了方向,沙源就在此地不用考虑其他地区。接下来就要从“错那湖东北部沿岸地区”进行挖掘,图中有的信息是一些河流和湖泊,所以考虑沙应该来自于河流和湖泊,河流在注入湖泊的位置会沉积大量泥沙,冬春季河、湖正好水位低泥沙裸露,形成沙源。

类似的问题在我们学生练习的模拟题中曾出现过1.根据材料和示意图,结合所学知识,回答下列问题。(7分)

材料一:鄱阳湖区域分布图

材料二:“天漠”是一种特殊的地理现象,它们像是形形色色的“迷你沙漠”,却会神秘出现在降水丰富的湿润地带,与江河湖海如影随形。图中M地附近有20多万亩沙丘。2011年11月,位于M沙地的风力发电站成功并网发电。(1)湖畔沙丘形成要有“丰富的沙源”、“强劲的风力”,分析M地沙丘的成因。(3分)沙丘的形成:湖区附近多低山丘陵(或地势起伏较大)(1分);雨季,多暴雨且植被破坏严重,水土流失加剧,湖区大量泥沙堆积(1分);(枯水季节,湖内沙滩露出)强风作用促进了湖边M地沙丘的发育形成(1分)。(共3分)图6所示区域海拔在4500米以上,冬春季盛行西风,年平均大风(大于等于8级)日数157天,且多集中在10月至次年4月,青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重,且主要为就地起沙,风沙流主要集中在近地面20-30厘米高度范围内。(2)说明上述沙源冬春季起沙的原因。(5分)冬春季气候干燥(降水少);地表缺乏植被(草)的保护

大风多,湖面较宽阔,西风经湖面无阻挡,沙源东部为河谷,风力强劲解析:(2)本小题承接了上一问的问题,在有沙源的基础上进一步探究如何起沙的,这个问题完全可以参考沙尘暴的成因,我们华北地区冬春季多发沙尘暴,在选做题目中是一种常规必做题,一般考虑两个条件:风源和沙源。风源一般考虑当时风大,或有特殊的地形形成狭管效应增大风力;沙源考虑干燥降水少,地表缺乏植被。

此题也是从这个角度来考虑问题:气候干燥、降水少;地表缺乏植被;题干中提及风力较大,地形角度。河谷加大了风力图6所示区域海拔在4500米以上,冬春季盛行西风,年平均大风(大于等于8级)日数157天,且多集中在10月至次年4月,青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重,且主要为就地起沙,风沙流主要集中在近地面20-30厘米高度范围内。(3)简述风沙对该路段铁路及运行列车的危害(7分))对铁路危害:(铁路路基较高)风沙堆积,填埋路基和轨道;侵蚀路基(和路肩)

对列车危害:损害机车车辆和通信、信号设备等,加大钢轨、车轮等设备的磨损;影响运行列车安全。解析:(3)危害要表述两个方面,铁路和运行的列车,从材料可知,该地位于青藏高原,风沙多,且风沙大,可能会掩埋铁路;另外该地区风力侵蚀作用强烈,可能会对铁路基础设施等造成侵蚀危害。风沙大会影响通信、信号从而影响列车的运行安全,同时风沙也会侵蚀列车的车轮,影响运行安全,如果风力太大,可能列车会被掀翻。下面是我在考前新闻里看到的一个事件,6、4日的在讲课中给学生提及“常住新疆的人可能有这样的体会,在网上买东西,一说到新疆,就不免运费了,或者干脆是‘亲,新疆我们不送的’

打破矿产、棉花、瓜果运输瓶颈,降低旅客进疆成本——新疆首条高铁开通后,乌鲁木齐到兰州的时间将由16小时缩短至9小时左右,6月3日上午,兰新铁路第二双线(新疆段)启动联调联试,标志着新疆首条高铁开通进入倒计时,计划年底通车。

在新疆跑火车,最需要担心的就是大风,兰新铁路第二双线在新疆境内经过烟墩风区、百里风区、三十里风区和达坂城风区四大风区,是我国乃至世界上铁路风灾最严重的地区之一。其中百里风区、三十里风区部分区段年均大于8级大风的天气达到208天,最大时速60米/秒,相当于17级风。“最厉害的风可以一下把火车掀翻。兰新第二双线防风,我们有‘三大法宝’,在普通戈壁路段,根据不同区域风力、风向、频率、地形及线路条件,因地制宜建设了钢筋混凝土挡风墙;

在124座桥梁路段,安装了由不同尺寸的H型钢柱和开孔波形钢板组成的挡风屏;

在风力最为强劲的百里风区核心地带,则是在路基上拼装了一座“地上隧道”——建设了长1.2公里的防风明洞

兰新第二双线是我国西北最长的标准铁路建设项目,也是新疆境内第一条高速铁路,建成后,将与现有的兰新铁路及陇海、包兰等铁路紧密衔接,形成辐射范围更广、服务人口更多的西部铁路运输网络。该铁路的建成运营,将大大提升我国与中亚、欧洲等地的铁路运输能力,有利于完善我国向西开发格局,为构建丝绸之路经济带大通道建设奠定坚实基础。 挡风墙挡风屏防风明洞图6所示区域海拔在4500米以上,冬春季盛行西风,年平均大风(大于等于8级)日数157天,且多集中在10月至次年4月,青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重,且主要为就地起沙,风沙流主要集中在近地面20-30厘米高度范围内。(4)针对该路段的风沙灾害,请提出防止措施(6分)阻沙措施:在铁路两侧设立阻沙墙(高立式沙障)

固沙措施:在沙地上用碎沙等覆盖沙面,设置石(草)方格沙障解析:需要考虑阻沙和固沙两个角度,同时兼顾工程措施和生物措施相结合。

37、(22分)阅读图文资料,完成下列要求。

沙特阿拉伯人口主要集中于在沿海和内陆绿洲地区,21世纪初,该国甲地发现便于开采,储量丰富的优质磷酸盐矿,位置见图7,初期开采的矿石送往乙地加工,2013年该国在甲地附近筹建了磷酸盐工业城,使其成为集开采,加工为一体的国际磷酸盐工业中心。(1)分析沙特阿拉伯建设国际磷酸盐工业中心的优势条件。(8分)解析:(1)考查工业区位优势的意图一目了然。需学生认真阅读材料和图片结合基础知识,难度不大。材料中提及:该国甲地发现便于开采,储量丰富的优质磷酸盐矿,即:“磷酸盐矿品位高,储量大,易开采”,市场、交通、资金、技术,能源等沙特阿拉伯(靠近亚洲、非洲、欧洲市场)濒临海洋,产品运输方便

磷酸盐矿品位高,储量大,易开采

油气资源丰富,能源成本低 资金雄厚37、(22分)阅读图文资料,完成下列要求。

沙特阿拉伯人口主要集中于在沿海和内陆绿洲地区,21世纪初,该国甲地发现便于开采,储量丰富的优质磷酸盐矿,位置见图7,初期开采的矿石送往乙地加工,2013年该国在甲地附近筹建了磷酸盐工业城,使其成为集开采,加工为一体的国际磷酸盐工业中心。(2)分析在甲地附近建设磷酸盐工业城需要克服的不利地理条件。(8分)解析:(2)考查工业中心布局的不利区位因素,从自然和社会经济两个方面着手。该地属于热带沙漠气候,全年高温少,建设工业城淡水缺乏、温度高、干旱;位于内陆,对外联系不便;以及该国人口少,劳动力短缺。材料中提及:“初期开采的矿石送往乙地加工”,说明当地基础较薄弱。高温干燥,淡水资源短缺,施工环境差;地处偏远地区,人口稀少,劳动力缺乏;地区开发历史短,工业与基础设施薄弱。37、(22分)阅读图文资料,完成下列要求。

沙特阿拉伯人口主要集中于在沿海和内陆绿洲地区,21世纪初,该国甲地发现便于开采,储量丰富的优质磷酸盐矿,位置见图7,初期开采的矿石送往乙地加工,2013年该国在甲地附近筹建了磷酸盐工业城,使其成为集开采,加工为一体的国际磷酸盐工业中心。(3)在甲地或乙地加工磷酸盐矿石,都会造成污染。有观点认为“与乙地相比,甲地加工磷酸盐矿石造成的污染危害较轻”。你是否赞同这种观点?请通过对甲、乙两地的对比分析,阐述理由。(6分)解析:(3)开放性试题,理由能支撑观点并符合地理规律即可,但题目还是有一定要求,要注意“与乙地相比,甲地加工磷酸盐矿石造成的污染危害较轻”。这类问题是容易得分的一道题目。赞同:甲地人口少,未利用土地多,能容纳更多污染物;乙地人口多,经济活动密集,对污染更敏感;位于港口,容易污染海洋等。

反对:甲地生态环境更脆弱(水资源短缺,植被稀少,易荒漠化);乙地环境保护设施较完备,污染物处理技术较成熟。42、今年来,一种不同于传统观光游的“深度游”悄然兴起,深度游是指旅游者通过徒步、自驾等方式,围绕某一特定主题获得深刻体验的旅游活动,有3位旅游者结伴拟于4月下旬自驾前往图8所示区域(湖面高程3196米),进行以观鸟为主题的深度游。指出为应对旅游地自然环境的特殊性,他们需要携带的生活用品,并说明理由。【解析】根据经纬度可以推断,该地区为青藏高原。该地区自然环境的特殊性为空气稀薄(缺氧),光照强,紫外线强(防晒),温度低且昼夜温差大(御寒),大风天气比较多(防风),气压低等。针对这些特点提出解决问题所需携带的生活用品,合理即可。海拔较高(3000米以上),氧气含量较低。须带氧气袋(瓶)、抗缺氧药品等;气压偏低,水的沸点低。需带高压锅等;空气较稀薄,太阳辐射强,需带防晒物品;气温偏低,昼夜温差大,需备防寒衣物;此时该区域多大风,需备防风帐篷等。

43、图9所示区域地处青藏高原东部边缘的断裂带,2013年4月20日,这里发生了7.0级强烈地震,2013年4月21日夜至24日,震区出现多次降雨,本次地震后,图示区域发生了严重的次生地质灾害。

说明本次地震后图示区域次生地质灾害严重的原因。【解析】此问题的指向性非常明确,就是要考查地震后的次生灾害,同时说明了“震区出现多次降雨”进一步限定要答出滑坡和泥石流。材料所示,该地区位于断裂带,即板块交界处,地壳运动活跃,多地震,岩石整体性易遭破坏,岩体松动,又因该地区多暴雨,所以易诱发滑坡、泥石流。图示区域(地处断裂带)岩石破碎,山高、坡陡、谷深,强烈地震造成震区岩体松动、破裂,形成崩塌、滑坡等次生地质灾害;降雨致滑坡、崩塌加剧,引发泥石流44、坡耕地上的切沟由流水侵蚀而成,图10为切沟景观

指出切沟对坡耕地的危害,并提出防止措施。【解析】“坡耕地上的切沟由流水侵蚀而成”并给出了图示,答题时可从沟对耕地和耕作的影响及水土流失的危害两个方向思考,措施从非工程措施、工程措施、生物措施几个角度考虑,也可参考黄土高原的水土流失危害和治理措施。危害:切沟分割土地,损坏耕地,妨碍耕作,(严重时可阻断交通);加大土壤侵蚀量(切沟形成后,水流集中,冲刷能力增强,水土流失加剧)

防治措施:调整耕作方式,防止水流集中(如等高耕作、间作、修地埂等);修建引水排水设施(如修建排水沟等);(在水流集中区域)设置障碍(如草地,灌丛等);在切沟中修建拦水坝(谷坊);切沟填埋。针对课标全国卷的状况,同学们在复习过程中,还应当牢固掌握基础知识,主干知识。在牢固的知识基础上还要注重“获取和解读地理信息、描述和阐述地理事物、论证和探讨地理问题”四大能力的培养与应用。需要同学们在在平时多练习多联想:要求大家答题时能将自己所分析出的信息准确的以地理语言说出、写出,并对比参考答案;面对开放试题和生活中问题能有理有据的表达自己的观点,大家敢想感写。三、备考建议谢谢!

河北衡水中学一、试卷分析:

1、试题的特点

拿到课标1卷第一感觉就是常规,很规矩的一张卷,但细品又很鲜活,带有时代气息。概括起来有以下几个特点

①突出主干

在侧重能力考查的前提下,仍然考察的是地理的主干知识,如:太阳辐射、交通、植被、人口、工业、人类生产活动和可持续发展。

②重视图表考察

试题充分体现了“图表”这一学科特色。区域图、等值线图、景观图及图表都有呈现,而且对读图表能力的考察有所加大。③较强的时代气息

太阳能光热电站、青藏交通问题、旅游地理的深度游,另外也特别关注了西部尤其是青藏高原,试题在引导学生去关注生活,真正体现了学习生活中的地理。

④侧重论证探讨能力的考察

主观题的36题,围绕风沙问题层层递进,37题前两问及选做题42、43题,都侧重考察了考生论证、探讨问题的能力2、试题的变化

①整体难度略有上升,尤其是主观题

②地球运动低调回归,但难度不大

③农业区位考察销声匿迹,人文地理比重加大

④综合题考察切口小,避免考生套用模板,答案更加灵活,更加充分的体现了对学生分析和思维能力的考察。2015年备考要特别关注今年的这些变化!二、试卷讲解客观题部分太阳能光热电站(图1)通过数以十万计的反光版聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。据此完成1-3题。1.我国下列地区中,资源条件最适宜建太阳能光热电站的是:

A.柴达木盆地 B.黄土高原 C.山东半岛 D.东南丘陵分析:太阳能光热电站,是利用太阳能来发电,应分布在太阳能丰富地区。柴达木盆地位于青藏高原上,海拔高,空气稀薄 ,大气对太阳辐射削弱少,太阳辐射强。太阳能资源丰富。适宜建太阳能光热电站,A对。其它三地位于季风区,降水多,阴天多,太阳辐射相对较少。 太阳能光热电站(图1)通过数以十万计的反光版聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。据此完成1-3题。分析:太阳能的使用会减少了二氧化碳等温室气体的排放,减缓全球变暖,不会提升地表温度,A错。发电站不会干扰到导航,B错。光热电站产品是电能,不能直接提高作物产量,D错。光热电站是依靠光能集聚产生的热能制造出蒸气,蒸气再推动发电机运转,强光、高热可能会误伤途经的飞鸟,所以C对 2.太阳能光热电站可能会:

A.提升地表温度 B.干扰飞机电子导航

C.误伤途径飞鸟 D.提高作物产量如果同学们了解一些新闻事件,此题会快速直接选出答案

2014年3月,电视新闻曾播报:英国《每日邮报》报道,“世界上最大的太阳能发电站建在美国加州莫哈韦(Mojave)沙漠附近,发电站共有17.35万面镜子反射阳光,尽管其属于绿色能源,但依然受到飞行员投诉,称自己在飞过这里时总会被巨大镜子晃花眼——”

在此则新闻中,曾提及美国加州的这个太阳能发电站时常误伤路过的飞鸟。

太阳能光热电站(图1)通过数以十万计的反光版聚焦太阳能,给高塔顶端的锅炉加热,产生蒸汽,驱动发电机发电。据此完成1-3题。3.若在北回归线上建一太阳能光热电站,其高塔正午影长于塔高的比值为P,则

A.春、秋分日P=0 B. 夏至日P>0

C. 全年日P<1 D. 冬至日P>1分析:此题A、B较好排除,北回归线上春秋分影子不为0,夏至日影子为0,冬至日,利用正午太阳高度角的公式,很容易计算高度为43°,则影长大于塔高,P>1,D对, 当然C错20世纪50年代,在外国专家的指导下,我国修建了兰新铁路。兰新铁路在新疆吐鲁番附近的线路如图2所示。读图2,完成4-6题。4.推测外国专家在图示区域铁路选线时考虑的主导因素是

A.河流 B.聚落 C.耕地 D.地形分析:铁路线修建在山区应尽量少穿越等高线,图示铁路沿1000米等高线修建,没穿越等高线,地势起伏较小,所以考虑的主导因素是地形。图中并未显示铁路沿河修建。线路也没有经过主要城市,该地区耕地主要分布在山麓地带的绿洲也就是图示聚落分布区,所以只有D项正确20世纪50年代,在外国专家的指导下,我国修建了兰新铁路。兰新铁路在新疆吐鲁番附近的线路如图2所示。读图2,完成4-6题。5.后来,我国专家认为,兰新铁路在该区域的选线不合理,理由可能是

A.线路过长 B.距城镇过远 C.易受洪水威胁 D.工程量过大分析:铁路修建的目的是加强区域间的联系,带动沿线地区经济发展。图中显示此铁路离聚落较远,不利于带动城市经济的发展,所以我国专家认为不合理。从经济发展的角度分析,线路长短,不是主要影响因素。该地区是干旱区,洪水灾害少。沿等高线修建,工程量较小。所以答案为D 20世纪50年代,在外国专家的指导下,我国修建了兰新铁路。兰新铁路在新疆吐鲁番附近的线路如图2所示。读图2,完成4-6题。6.50多年来,兰新铁路并没有改变该区域城镇的分布,是因为该区域的城镇分布受控于

A.地形分布 B.绿洲分布 C.河流分布 D.沙漠分布分析:图示地区干旱,水源是其农业发展的主导因素,水源较充足的地区是山麓地带的绿洲上,所以人类主要生存在绿洲上。如果兰新铁路附近没有水源,城镇也不会向其扩展或者有新的城镇出现,所以答案为B。人类活动导致大气中含氮化合物浓度增加,产生沉降,是新出现的令人担忧的全球变化问题。一科研小组选择受人类干扰较小的某地,实验模拟大气氮沉降初期对植被的影响。实验地植被以灌木植物为主,伴生多年生草本植物。表1数据为实验地以2009年为基数,2010-2013年实验中植被的变化值(测量时间为每年9月30日)。据此完成7-9题。7.实验期间植被变化表现为

①生物量提高 ②生物量降低 ③植株密度改变 ④植被分布改变

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④分析:此题主要考察提取数据和对比数据的能力。生物量等于地上生物量和地下生物量之和,随着时间发展,除了地下生物灌木植物略有减少,其他都是增加,生物量为增加。植株密度即植株数量,从表中可知,灌木数量没变,但草木数量增加,所以总体呈递增趋势,即密度增加。所以选A 人类活动导致大气中含氮化合物浓度增加,产生沉降,是新出现的令人担忧的全球变化问题。一科研小组选择受人类干扰较小的某地,实验模拟大气氮沉降初期对植被的影响。实验地植被以灌木植物为主,伴生多年生草本植物。表1数据为实验地以2009年为基数,2010-2013年实验中植被的变化值(测量时间为每年9月30日)。据此完成7-9题。8.实验期间大气氮沉降导致灌木、草本两类植物出现此消彼长竞争的是

A.植株数量 B.总生物量 C.地上生物量 D.地下生物量分析:从表中直接可以看出,随着时间发展,地下生物量中的灌木植物减少,草本植物增加,符合了此消彼长。所以选D人类活动导致大气中含氮化合物浓度增加,产生沉降,是新出现的令人担忧的全球变化问题。一科研小组选择受人类干扰较小的某地,实验模拟大气氮沉降初期对植被的影响。实验地植被以灌木植物为主,伴生多年生草本植物。表1数据为实验地以2009年为基数,2010-2013年实验中植被的变化值(测量时间为每年9月30日)。据此完成7-9题。9.根据实验结果推测,随着大气氮沉降的持续,植被未来变化趋势是

A.灌木植物和草本植物繁茂

B. 灌木植物和草本植物萎缩

C.灌木植物茂盛、草本植物萎缩

D. 灌木植物萎缩、草本植物茂盛解析:题目问的是未来变化趋势,草本植物肯定是繁茂,所以BC排除,

灌木植物数量没变,地上部分虽然开始有所增长,但12-13是下降的,加上地下部分主体是下降趋势,所以推测未来灌木植物应该是萎缩的。

(灌木地下根系部分生物量不断减少,说明灌木根系可能在退化,初期土壤氮含量增加可以让地上部分短暂几年内生物量增加,但随着地下根系生物量的进一步减少,灌木整体将会萎缩)图3显示某国移民人数及其占总人口比例的变化。读图3,完成10-11题。图3显示某国移民人数及其占总人口比例的变化。读图3,完成10-11题。

10.图4所示的①、②、③、④四幅图中,符合该国人口增长特点的是A.① B. ② C.③ D.④第10题解析:读图,从1910年到1970年,迁移人口变化不大,但迁移人口所占的比重却持续稳定下降,说明这段期间该国人口总数持续稳定增长。1970年后通过两条线斜率对比,迁移人口增长快,占总人口比重增长较慢,说明人口总数继续增长,只能是①符合此题也可以通过计算,因为移民人数/移民人口比例=总人口,该国虽然移民数量发生变化,但是整体来看总量是在增加,计算出几个移民人数和比例转折年份的人口总数,如1950年总人口约150多万,1970年总人口约为200万,也可得①图符合

图3显示某国移民人数及其占总人口比例的变化。读图3,完成10-11题。11.该国人口自然增长数量最多的时段为

A.1910-1930年 B.1930-1950年

C. 1950-1970年 D. 1970-1990年解析:一个区域的总人口增加由迁移人口和本地自然增长人口两部分组成,1950-1970迁移人口数没有大的变化但迁移人口比例降到了最低值附近,所以此时段自然增加最多,所以选C 二、试卷讲解主观题部分2014年河北省的评卷情况36、图6所示区域海拔在4500米以上,冬春季盛行西风,年平均大风(大于等于8级)日数157天,且多集中在10月至次年4月,青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重,且主要为就地起沙,风沙流主要集中在近地面20-30厘米高度范围内。(1)分析错那湖东北部沿岸地区冬春季风沙活动的沙源。(6分)多条河流在此注入错那湖,泥沙沉积,河口三角洲面积较大

冬春季河流水位低,河滩泥沙裸露

错那湖水位低,出露的湖滩泥沙面积较大解析:(1)材料中提及“青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重,且主要为就地起沙”为解题指明了方向,沙源就在此地不用考虑其他地区。接下来就要从“错那湖东北部沿岸地区”进行挖掘,图中有的信息是一些河流和湖泊,所以考虑沙应该来自于河流和湖泊,河流在注入湖泊的位置会沉积大量泥沙,冬春季河、湖正好水位低泥沙裸露,形成沙源。

类似的问题在我们学生练习的模拟题中曾出现过1.根据材料和示意图,结合所学知识,回答下列问题。(7分)

材料一:鄱阳湖区域分布图

材料二:“天漠”是一种特殊的地理现象,它们像是形形色色的“迷你沙漠”,却会神秘出现在降水丰富的湿润地带,与江河湖海如影随形。图中M地附近有20多万亩沙丘。2011年11月,位于M沙地的风力发电站成功并网发电。(1)湖畔沙丘形成要有“丰富的沙源”、“强劲的风力”,分析M地沙丘的成因。(3分)沙丘的形成:湖区附近多低山丘陵(或地势起伏较大)(1分);雨季,多暴雨且植被破坏严重,水土流失加剧,湖区大量泥沙堆积(1分);(枯水季节,湖内沙滩露出)强风作用促进了湖边M地沙丘的发育形成(1分)。(共3分)图6所示区域海拔在4500米以上,冬春季盛行西风,年平均大风(大于等于8级)日数157天,且多集中在10月至次年4月,青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重,且主要为就地起沙,风沙流主要集中在近地面20-30厘米高度范围内。(2)说明上述沙源冬春季起沙的原因。(5分)冬春季气候干燥(降水少);地表缺乏植被(草)的保护

大风多,湖面较宽阔,西风经湖面无阻挡,沙源东部为河谷,风力强劲解析:(2)本小题承接了上一问的问题,在有沙源的基础上进一步探究如何起沙的,这个问题完全可以参考沙尘暴的成因,我们华北地区冬春季多发沙尘暴,在选做题目中是一种常规必做题,一般考虑两个条件:风源和沙源。风源一般考虑当时风大,或有特殊的地形形成狭管效应增大风力;沙源考虑干燥降水少,地表缺乏植被。

此题也是从这个角度来考虑问题:气候干燥、降水少;地表缺乏植被;题干中提及风力较大,地形角度。河谷加大了风力图6所示区域海拔在4500米以上,冬春季盛行西风,年平均大风(大于等于8级)日数157天,且多集中在10月至次年4月,青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重,且主要为就地起沙,风沙流主要集中在近地面20-30厘米高度范围内。(3)简述风沙对该路段铁路及运行列车的危害(7分))对铁路危害:(铁路路基较高)风沙堆积,填埋路基和轨道;侵蚀路基(和路肩)

对列车危害:损害机车车辆和通信、信号设备等,加大钢轨、车轮等设备的磨损;影响运行列车安全。解析:(3)危害要表述两个方面,铁路和运行的列车,从材料可知,该地位于青藏高原,风沙多,且风沙大,可能会掩埋铁路;另外该地区风力侵蚀作用强烈,可能会对铁路基础设施等造成侵蚀危害。风沙大会影响通信、信号从而影响列车的运行安全,同时风沙也会侵蚀列车的车轮,影响运行安全,如果风力太大,可能列车会被掀翻。下面是我在考前新闻里看到的一个事件,6、4日的在讲课中给学生提及“常住新疆的人可能有这样的体会,在网上买东西,一说到新疆,就不免运费了,或者干脆是‘亲,新疆我们不送的’

打破矿产、棉花、瓜果运输瓶颈,降低旅客进疆成本——新疆首条高铁开通后,乌鲁木齐到兰州的时间将由16小时缩短至9小时左右,6月3日上午,兰新铁路第二双线(新疆段)启动联调联试,标志着新疆首条高铁开通进入倒计时,计划年底通车。

在新疆跑火车,最需要担心的就是大风,兰新铁路第二双线在新疆境内经过烟墩风区、百里风区、三十里风区和达坂城风区四大风区,是我国乃至世界上铁路风灾最严重的地区之一。其中百里风区、三十里风区部分区段年均大于8级大风的天气达到208天,最大时速60米/秒,相当于17级风。“最厉害的风可以一下把火车掀翻。兰新第二双线防风,我们有‘三大法宝’,在普通戈壁路段,根据不同区域风力、风向、频率、地形及线路条件,因地制宜建设了钢筋混凝土挡风墙;

在124座桥梁路段,安装了由不同尺寸的H型钢柱和开孔波形钢板组成的挡风屏;

在风力最为强劲的百里风区核心地带,则是在路基上拼装了一座“地上隧道”——建设了长1.2公里的防风明洞

兰新第二双线是我国西北最长的标准铁路建设项目,也是新疆境内第一条高速铁路,建成后,将与现有的兰新铁路及陇海、包兰等铁路紧密衔接,形成辐射范围更广、服务人口更多的西部铁路运输网络。该铁路的建成运营,将大大提升我国与中亚、欧洲等地的铁路运输能力,有利于完善我国向西开发格局,为构建丝绸之路经济带大通道建设奠定坚实基础。 挡风墙挡风屏防风明洞图6所示区域海拔在4500米以上,冬春季盛行西风,年平均大风(大于等于8级)日数157天,且多集中在10月至次年4月,青藏铁路在桑曲和巴索曲之间的路段风沙灾害较为严重,且主要为就地起沙,风沙流主要集中在近地面20-30厘米高度范围内。(4)针对该路段的风沙灾害,请提出防止措施(6分)阻沙措施:在铁路两侧设立阻沙墙(高立式沙障)

固沙措施:在沙地上用碎沙等覆盖沙面,设置石(草)方格沙障解析:需要考虑阻沙和固沙两个角度,同时兼顾工程措施和生物措施相结合。

37、(22分)阅读图文资料,完成下列要求。

沙特阿拉伯人口主要集中于在沿海和内陆绿洲地区,21世纪初,该国甲地发现便于开采,储量丰富的优质磷酸盐矿,位置见图7,初期开采的矿石送往乙地加工,2013年该国在甲地附近筹建了磷酸盐工业城,使其成为集开采,加工为一体的国际磷酸盐工业中心。(1)分析沙特阿拉伯建设国际磷酸盐工业中心的优势条件。(8分)解析:(1)考查工业区位优势的意图一目了然。需学生认真阅读材料和图片结合基础知识,难度不大。材料中提及:该国甲地发现便于开采,储量丰富的优质磷酸盐矿,即:“磷酸盐矿品位高,储量大,易开采”,市场、交通、资金、技术,能源等沙特阿拉伯(靠近亚洲、非洲、欧洲市场)濒临海洋,产品运输方便

磷酸盐矿品位高,储量大,易开采

油气资源丰富,能源成本低 资金雄厚37、(22分)阅读图文资料,完成下列要求。

沙特阿拉伯人口主要集中于在沿海和内陆绿洲地区,21世纪初,该国甲地发现便于开采,储量丰富的优质磷酸盐矿,位置见图7,初期开采的矿石送往乙地加工,2013年该国在甲地附近筹建了磷酸盐工业城,使其成为集开采,加工为一体的国际磷酸盐工业中心。(2)分析在甲地附近建设磷酸盐工业城需要克服的不利地理条件。(8分)解析:(2)考查工业中心布局的不利区位因素,从自然和社会经济两个方面着手。该地属于热带沙漠气候,全年高温少,建设工业城淡水缺乏、温度高、干旱;位于内陆,对外联系不便;以及该国人口少,劳动力短缺。材料中提及:“初期开采的矿石送往乙地加工”,说明当地基础较薄弱。高温干燥,淡水资源短缺,施工环境差;地处偏远地区,人口稀少,劳动力缺乏;地区开发历史短,工业与基础设施薄弱。37、(22分)阅读图文资料,完成下列要求。

沙特阿拉伯人口主要集中于在沿海和内陆绿洲地区,21世纪初,该国甲地发现便于开采,储量丰富的优质磷酸盐矿,位置见图7,初期开采的矿石送往乙地加工,2013年该国在甲地附近筹建了磷酸盐工业城,使其成为集开采,加工为一体的国际磷酸盐工业中心。(3)在甲地或乙地加工磷酸盐矿石,都会造成污染。有观点认为“与乙地相比,甲地加工磷酸盐矿石造成的污染危害较轻”。你是否赞同这种观点?请通过对甲、乙两地的对比分析,阐述理由。(6分)解析:(3)开放性试题,理由能支撑观点并符合地理规律即可,但题目还是有一定要求,要注意“与乙地相比,甲地加工磷酸盐矿石造成的污染危害较轻”。这类问题是容易得分的一道题目。赞同:甲地人口少,未利用土地多,能容纳更多污染物;乙地人口多,经济活动密集,对污染更敏感;位于港口,容易污染海洋等。

反对:甲地生态环境更脆弱(水资源短缺,植被稀少,易荒漠化);乙地环境保护设施较完备,污染物处理技术较成熟。42、今年来,一种不同于传统观光游的“深度游”悄然兴起,深度游是指旅游者通过徒步、自驾等方式,围绕某一特定主题获得深刻体验的旅游活动,有3位旅游者结伴拟于4月下旬自驾前往图8所示区域(湖面高程3196米),进行以观鸟为主题的深度游。指出为应对旅游地自然环境的特殊性,他们需要携带的生活用品,并说明理由。【解析】根据经纬度可以推断,该地区为青藏高原。该地区自然环境的特殊性为空气稀薄(缺氧),光照强,紫外线强(防晒),温度低且昼夜温差大(御寒),大风天气比较多(防风),气压低等。针对这些特点提出解决问题所需携带的生活用品,合理即可。海拔较高(3000米以上),氧气含量较低。须带氧气袋(瓶)、抗缺氧药品等;气压偏低,水的沸点低。需带高压锅等;空气较稀薄,太阳辐射强,需带防晒物品;气温偏低,昼夜温差大,需备防寒衣物;此时该区域多大风,需备防风帐篷等。

43、图9所示区域地处青藏高原东部边缘的断裂带,2013年4月20日,这里发生了7.0级强烈地震,2013年4月21日夜至24日,震区出现多次降雨,本次地震后,图示区域发生了严重的次生地质灾害。

说明本次地震后图示区域次生地质灾害严重的原因。【解析】此问题的指向性非常明确,就是要考查地震后的次生灾害,同时说明了“震区出现多次降雨”进一步限定要答出滑坡和泥石流。材料所示,该地区位于断裂带,即板块交界处,地壳运动活跃,多地震,岩石整体性易遭破坏,岩体松动,又因该地区多暴雨,所以易诱发滑坡、泥石流。图示区域(地处断裂带)岩石破碎,山高、坡陡、谷深,强烈地震造成震区岩体松动、破裂,形成崩塌、滑坡等次生地质灾害;降雨致滑坡、崩塌加剧,引发泥石流44、坡耕地上的切沟由流水侵蚀而成,图10为切沟景观

指出切沟对坡耕地的危害,并提出防止措施。【解析】“坡耕地上的切沟由流水侵蚀而成”并给出了图示,答题时可从沟对耕地和耕作的影响及水土流失的危害两个方向思考,措施从非工程措施、工程措施、生物措施几个角度考虑,也可参考黄土高原的水土流失危害和治理措施。危害:切沟分割土地,损坏耕地,妨碍耕作,(严重时可阻断交通);加大土壤侵蚀量(切沟形成后,水流集中,冲刷能力增强,水土流失加剧)

防治措施:调整耕作方式,防止水流集中(如等高耕作、间作、修地埂等);修建引水排水设施(如修建排水沟等);(在水流集中区域)设置障碍(如草地,灌丛等);在切沟中修建拦水坝(谷坊);切沟填埋。针对课标全国卷的状况,同学们在复习过程中,还应当牢固掌握基础知识,主干知识。在牢固的知识基础上还要注重“获取和解读地理信息、描述和阐述地理事物、论证和探讨地理问题”四大能力的培养与应用。需要同学们在在平时多练习多联想:要求大家答题时能将自己所分析出的信息准确的以地理语言说出、写出,并对比参考答案;面对开放试题和生活中问题能有理有据的表达自己的观点,大家敢想感写。三、备考建议谢谢!

同课章节目录