第一单元 第2课 中华文化的世界意义-高中历史部编版选择性必修3课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元 第2课 中华文化的世界意义-高中历史部编版选择性必修3课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-21 09:14:02 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

空白演示

单击输入您的封面副标题

由以黄河流域为核心的“中国”,一步一步走向世界文化中的“中国”。每一个阶段,“中国”都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至“自己”和“别人”融合为一个新的“自己”。

——许倬云《万古江河》

【课程标准】从人类文明发展和世界文化交流的角度, 认识中华文化的世界意义。

第2课

中华文化的 意义

世

界

兼收并蓄

——中华文化在交流中发展

壹

世界大同

——中华文化对世界的影响

贰

中国智识线和外国智识线相接触,晋唐间的佛学为第一次,明末的历算便是第二次。

——梁启超《中国近三百年学术史》

兼收

并蓄

中华文化在交流中发展

壹

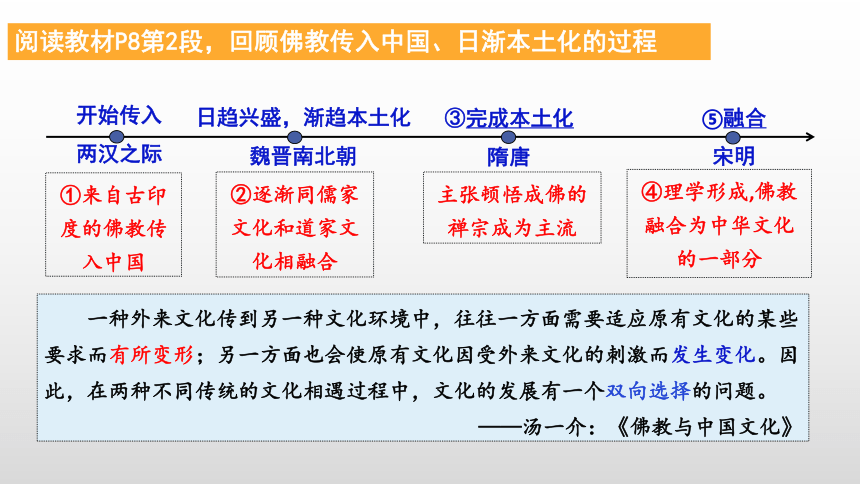

开始传入

两汉之际

日趋兴盛,渐趋本土化

魏晋南北朝

③完成本土化

隋唐

⑤融合

宋明

①来自古印度的佛教传入中国

②逐渐同儒家文化和道家文化相融合

主张顿悟成佛的禅宗成为主流

④理学形成,佛教融合为中华文化的一部分

阅读教材P8第2段,回顾佛教传入中国、日渐本土化的过程

一种外来文化传到另一种文化环境中,往往一方面需要适应原有文化的某些要求而有所变形;另一方面也会使原有文化因受外来文化的刺激而发生变化。因此,在两种不同传统的文化相遇过程中,文化的发展有一个双向选择的问题。

——汤一介:《佛教与中国文化》

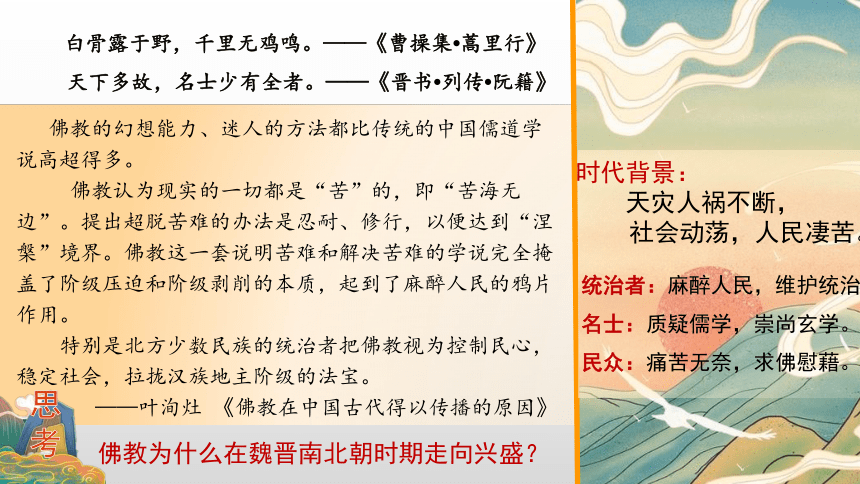

佛教为什么在魏晋南北朝时期走向兴盛?

白骨露于野,千里无鸡鸣。——《曹操集 蒿里行》

天下多故,名士少有全者。——《晋书 列传 阮籍》

佛教的幻想能力、迷人的方法都比传统的中国儒道学说高超得多。

佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。

特别是北方少数民族的统治者把佛教视为控制民心,稳定社会,拉拢汉族地主阶级的法宝。

——叶洵灶 《佛教在中国古代得以传播的原因》

时代背景:

天灾人祸不断,

社会动荡,人民凄苦。

统治者:麻醉人民,维护统治。

名士:质疑儒学,崇尚玄学。

民众:痛苦无奈,求佛慰藉。

思考

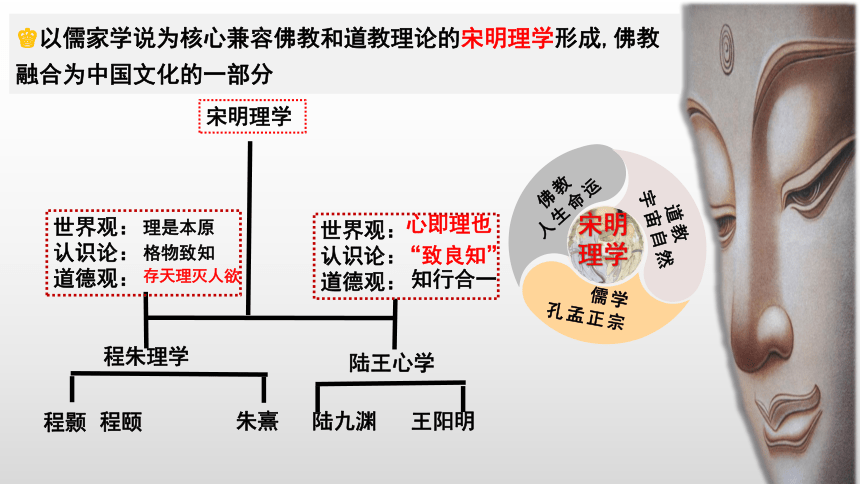

以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,佛教融合为中国文化的一部分

佛教

人生命运

儒学

孔孟正宗

道教

宇宙自然

宋明理学

宋明理学

陆九渊

王阳明

程朱理学

陆王心学

世界观:

认识论:

道德观:

理是本原

格物致知

存天理灭人欲

程颢

程颐

朱熹

世界观:

认识论:

道德观:

心即理也

“致良知”

知行合一

佛教的中国化,是文化的移植,是一个外来文化与本土文化的相互吸收、磨合的连续的过程。中华文化不但没有被佛教“征服”,反而彻底同化了外来宗教,这反映了中华文化极具 。

——汤用彤《隋唐佛学之特点》

包容性

思想观念

文学艺术

建筑艺术

消极影响

①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

②中国传统艺术中的诗、书、画,很多都体现了佛教的内容,同时也吸纳了佛教的理念,更加注重境界的表达。

③中国的建筑艺术受佛教影响,创造出具有中国特色的佛教建筑。是中化文化的瑰宝。

④佛教宣扬因果轮回、消极避世等,也产生了一定的消极影响。

赵朴初:“现在许多国人否定佛教是中国文化的一部分……如果真要摒弃佛教文化的话,恐怕他们连话都说不周全了。”阅读课本P8第三小段,梳理佛教传入对中国带来的影响有哪些?

概念阐释——西学东渐

西学东渐,是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程。

明末清初

"西学东来"

西学东渐

转型的时代

晚清(近代以来)

未构成实质性的威胁

构成了根本性的挑战

两个阶段)

利玛窦“西学东渐” 第一人

利玛窦,意大利人。天主教耶稣会传教士、学者。1582年(明万历十年)被派往中国传教,直至1610年在北京逝世,在华传教28年,是天主教在中国传教的最早传教士之一。

西学东渐

阅读教材P9-10,说明从明末清初到近代,西方文化在中国传播的史实及影响。

第一阶段

第二阶段

第三阶段

第四阶段

明清之际

19世纪中叶

19世纪末

20世纪初

20世纪早期

第一阶段:①明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。②清政府任命汤若望等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。第二阶段:①林则徐和魏源主张学习西方,提出“师夷长技以制夷”。②设京师同文馆;创办新式学堂,派遣留学生;创办江南制造总局翻译馆。(洋务运动)

第三阶段:①资产阶级维新派,效仿西方君主立宪制,推动了维新运动的展开。

②西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

第四阶段:①1915年新文化运动,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等主张吸收

民主与科学的思想。②俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等开始接受马克思主义,五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

中华文化在交流中发展——西学东渐

太平天国运动

鸦片战争

《南京条约》

“师夷长技以制夷”

洋务运动

第二次鸦片战争

《北京条约》

中体西用

戊戌维新

中法战争

《越南条约》

甲午中日战争

《马关条约》

学习君主立宪

辛亥革命

三民主义

列强瓜分中国

清政府腐败

由器物 制度 思想文化

侵略与冲击

抗争与探索

近代中国学习西方是在怎样的背景下进行?

经历了哪几个阶段?

新文化运动

民主、科学

袁世凯尊孔复古

复辟帝制

五四运动

马克思主义

巴黎和会

《凡尔赛和约》

根据材料并结合所学,指出两次西学东渐的区别,并分析其与时代背景的联系。

材料一 在明末的西学东渐中,传教士利玛窦占据核心地位,此人适应中国文化的传教策略,使得西学在中国的传播成为可能。同时留下了一系列科学著作,如《山海舆地全图》《几何原本》,在科学传播方面,西洋历法是利氏等人赖以在中国立足的重要工具,借助于传教士而得以传播的西学,可以说这是一次全方位的、和平平等的西学东渐。

——袁行霈《中华文明史》

材料二 19世纪中叶前后开始,西学再度开始进入中国。这一次,政府官员开始出使、考察,翻译机构的设立促使大量西学书籍的出版,新式学堂聘用大量外籍教员,并且开始派遣留学生。另外,这一时期传入的西学,举凡近代西方的工程技术、科学理论、民主思想、政治制度……总之,近代西方资本主义文明的所有组成部分,统统展示在中国人面前,并且从物质文化—制度文化—心态文化的不同层次全面地冲击着中国传统文化的物质外壳与精神内核。

——冯天瑜《中华文化史》

合作探究

一、区别

1、渠道:传教士—学堂、翻译机构、外籍教员、留学生

2、内容:宗教、科学—制度、思想

3、范围:限于统治阶层—社会各阶层

二、时代背景

1、明清之际,欧洲列强还无力征服“东方帝国”。耶稣会士只能尊重中国法律、民族习俗,借助于传播西方科学的方法来传教。当时知识分子注重经世致用,反对空疏的学风,提倡实学。这与西方传教士间接传播科学技术不谋而合。在这时期的中西文化交流是在平等、和平的条件下展开的双向交流。

2、晚清时,随着西方侵略不断加剧,民族危机不断加深。中国先进之士开始自主向西方学习,从洋务运动到维新变法再到辛亥革命,国人学习西方由表及里逐层深入。

【深化拓展】中华文化的四次融合

(1)第一次是本土内部文化的融合:汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,通过融合,实现了中国文化的多元综合,确立了儒学的主导地位和伦理政治、伦理教化的原则。

(2)第二次是中国文化与佛教文化的融合:属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国文化、精密深邃的佛教哲学,并对程朱理学和陆王心学影响深远。

(3)第三次是东西方文化的融合:明末西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

(4)第四次是马克思主义的中国化。“十月革命的一声炮响,给中国送来了马克思主义”,从此,马克思主义同中国革命和建设的实际密切结合,先后出现了一系列中国化的重大理论成果,推动着中国革命和建设不断取得胜利。

世界

大同

中华文化对世界的影响

贰

了解东亚文化圈,结合课本P10-11,从文字、制度角度举例说明中华文化对朝鲜、日本的影响。

东亚文化圈

指历史上受中国及中华文化影响、使用汉字作为书面语、受中华法系影响的东亚及东南亚部分地区。

基本要素为汉字、中国式律令制度与农工技艺、道教、中国化佛教(汉传佛教)。

这些要素给东亚诸国的语言文字、思想意识、社会组织结构、生产力发展水平以深刻影响。

影响亚洲

制度:朝鲜的政治制度基本模仿中国。7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度都以唐制为蓝本。

文字:汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区后,各国在汉字基础上,创造本国文字,如朝鲜的谚文,日本的假名等,推动了当地的文化交流和发展。

材料 在返日的留唐学生的策动下,日本发生大化革新……日本各级学校以儒家经典为教科书……新罗统一朝鲜后,更以唐制为立国规范。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

火药、指南针、造纸术和印刷术等四大发明是中国古代最有代表性的科学技术成就。马克思称之为“预告资产阶级社会到来的发明”。请结合教材P12第一段,谈谈你的理解。

欧洲

中国

14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

8世纪以后,造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲。促进欧洲教育、政治及商业发展。

13世纪经阿拉伯人传入欧洲。粉碎骑士阶层,推动了欧洲封建社会的瓦解。

13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

造纸术

火药

指南针

印刷术

中学西传

思考点 16-18世纪,在西学传入中国的同时,中华文化在欧洲也得到传播,出现了中国热。根据材料结合所学,分析伏尔泰推崇儒家思想的原因。

启蒙思想家伏尔泰说:“在这个地球上曾有过得最幸福的、并且人们最值得尊敬的时代,那就是人们遵从孔子法规的时代。”

原因:儒家思想迎合了伏尔泰反对欧洲君主专制、天主教神学以及宣扬自由平等的启蒙思想的需要。

总结——中华文化对世界的影响

中国文化

火药

指南针

印刷术

建筑

制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

儒学

茶文化

西传

东传

茶文化

欧洲社会转型

东亚文化圈

合作探究:中西文化交流

材料为西学东渐和中学西传的有关情况简表。从材料中提取一个相互关联的中外历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以说明。(要求:写明论题,中外关联,史论结合)

西学东渐 中学西传

耶稣会士是16世纪以来进入中国的西方传教士。来华传教士有利玛窦、汤若望、南怀仁等人,除了传教以外,耶稣会士将传教与传播科学知识结合起来,主要有天文历法、数学、地理学、物理学、火器制造等,还将天主教义与中国儒家思想结合起来,取得了很大成功。 有明朝士大夫感叹道:“天载之义,格物之书,象数之用,律历之解,莫不穷源探委,我中土之学问不如也。”“自鸣之钟,照远之镜,举重之器,不鼓之乐,莫不精工绝伦,我中土之技巧不如也。”“土地肥沃,百物繁衍,又遍贾万国,五金山积,我中土之富饶不如也。” 17-18世纪,在欧洲掀起了研究中国的热潮,伏尔泰、莱布尼茨、狄德罗、卢梭、歌德等人都饶有兴趣地研究中国文化。

伏尔泰说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。”“欧洲王公及商人们发现东方,追求的只是财富,而哲学家在东方发现了一个新的精神和物质的世界”。

莱布尼茨说:“全人类最伟大的文化和文明,即欧洲及远东海岸的中国,现在是集合在一起了。”“我们从前谁也不信世界上还有比我们伦理更完美、立身处世之道更进步的民族存在,现在从东方的中国,给我们一大觉醒。”

明清时期的东西方文化交流与碰撞是一次相互的启蒙。(2分)

明末清初,随着新航路的开辟,西方传教士东来,他们在传播基督教教义的同时,也将欧洲的天文、数学、地理等著作介绍到中国,出现了“西学东渐”的局面。以徐光启为代表的开明士大夫,积极引进西学,与传教士合译《泰西水法》等西方科技书籍,为中国传统科技注入了新的生机。西学东渐还为中国人打开了观察西方的窗户,冲击了某些传统观念,对中国人认识世界以及明清之际顾炎武等人的早期民主思想具有启蒙的作用。

欧洲传教士同时也把中国儒学介绍到欧洲。儒学成为启蒙思想家反封建的武器,他们借儒家的理性、道德来抨击欧洲封建制度,宣传启蒙思想。如法国的百科全书派利用儒学的道德观和政治思想批判欧洲基督教的神权统治和君主专制;法国的《人权宣言》也受到孔子思想的影响;中国的科学制度还影响了西方近代文官制度的建立。可见中学西传对西方思想解放潮流和制度创新产生一定的影响,在一定程度上促进了欧洲的近代化。(8分)

总之,西学东渐和东学西传共同促进了东西方文明进步和思想解放。(2分)

一、基本内涵:明清之际,以儒学为代表的中国文化传播到西方(主要指欧洲)

二、传播过程:其源头在于明末入华的西方耶稣会士,以利玛窦1582年抵达澳门为肇端,以1687年法国五位“国王的数学家”抵华为分水岭,直至被称为“最后的耶稣会士”的钱德明1793年在北京去世,总共持续了211年。

三、历史影响: ①促进了不同文明之间的互鉴互融,推动了人类文明的进步与发展。

②欧洲文化首次系统全面接触到儒学文化,对欧洲启蒙运动产生了很大影响。③促成了法国重农主义思想的兴起。④促进了欧洲对中医文化的认识与了解。

四、研究价值: ①为重新理解中西文化关系提供了一个新视角,让世界更加深刻地认识和理解中国文化,开辟中西文化进行深层对话的可能性。

②厘清中西文化科技双向互动和双向受益的源头及发展脉络,证明中国文化对于世界文化的意义及贡献,公正客观看待中外文化与世界文明的多元特征,证明西方模式并不是人类社会走向现代化的唯一路径,从而进一步坚定文化自信和文化自觉。

深化拓展:全面认识中学西传

面对新冠疫情这一全球性的危机时,中国与西方发达国家的鲜明对比,其背后深层原因,除了中国共产党强有力的领导外,还有中华文化的优势起着重要作用。

抗疫期间中国为人类抗疫史提供了宝贵的经验,请同学们以“抗疫大考感悟中华文化的力量”为主题,谈谈中华文化对世界的影响,撰写一篇历史小论文。

人与人

人与社会

人与自然

佛

人与自己

西方

东方

中学西传

西学东渐

文化圈

中学东传

发展

弘扬

保存

完善

补充

中华文化的世界意义

古

今

经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至“自己”和“别人”融合为一个新的“自己”。

——许倬云《万古江河》

问题:阅读材料并结合所学,谈谈你对学习、借鉴外来文化的看法。

提示: 取其精华,去其糟粕

一方面要兼收并蓄,学习一切民族、国家的“长处”“好的东西”;

另一方面不能“无条件地照搬”,要独立思考判断,根据具体情况加以采用,使之符合中国的实际。

材料 我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切,真正好的东西都要学。

——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东文集》第7卷

接受外来思想,并不意味着无条件地照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国实际……我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长出来。 ——毛泽东《同英国记者斯坦因的谈话》《毛泽东文集》第3卷

【问题再思考】

空白演示

单击输入您的封面副标题

由以黄河流域为核心的“中国”,一步一步走向世界文化中的“中国”。每一个阶段,“中国”都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至“自己”和“别人”融合为一个新的“自己”。

——许倬云《万古江河》

【课程标准】从人类文明发展和世界文化交流的角度, 认识中华文化的世界意义。

第2课

中华文化的 意义

世

界

兼收并蓄

——中华文化在交流中发展

壹

世界大同

——中华文化对世界的影响

贰

中国智识线和外国智识线相接触,晋唐间的佛学为第一次,明末的历算便是第二次。

——梁启超《中国近三百年学术史》

兼收

并蓄

中华文化在交流中发展

壹

开始传入

两汉之际

日趋兴盛,渐趋本土化

魏晋南北朝

③完成本土化

隋唐

⑤融合

宋明

①来自古印度的佛教传入中国

②逐渐同儒家文化和道家文化相融合

主张顿悟成佛的禅宗成为主流

④理学形成,佛教融合为中华文化的一部分

阅读教材P8第2段,回顾佛教传入中国、日渐本土化的过程

一种外来文化传到另一种文化环境中,往往一方面需要适应原有文化的某些要求而有所变形;另一方面也会使原有文化因受外来文化的刺激而发生变化。因此,在两种不同传统的文化相遇过程中,文化的发展有一个双向选择的问题。

——汤一介:《佛教与中国文化》

佛教为什么在魏晋南北朝时期走向兴盛?

白骨露于野,千里无鸡鸣。——《曹操集 蒿里行》

天下多故,名士少有全者。——《晋书 列传 阮籍》

佛教的幻想能力、迷人的方法都比传统的中国儒道学说高超得多。

佛教认为现实的一切都是“苦”的,即“苦海无边”。提出超脱苦难的办法是忍耐、修行,以便达到“涅槃”境界。佛教这一套说明苦难和解决苦难的学说完全掩盖了阶级压迫和阶级剥削的本质,起到了麻醉人民的鸦片作用。

特别是北方少数民族的统治者把佛教视为控制民心,稳定社会,拉拢汉族地主阶级的法宝。

——叶洵灶 《佛教在中国古代得以传播的原因》

时代背景:

天灾人祸不断,

社会动荡,人民凄苦。

统治者:麻醉人民,维护统治。

名士:质疑儒学,崇尚玄学。

民众:痛苦无奈,求佛慰藉。

思考

以儒家学说为核心兼容佛教和道教理论的宋明理学形成,佛教融合为中国文化的一部分

佛教

人生命运

儒学

孔孟正宗

道教

宇宙自然

宋明理学

宋明理学

陆九渊

王阳明

程朱理学

陆王心学

世界观:

认识论:

道德观:

理是本原

格物致知

存天理灭人欲

程颢

程颐

朱熹

世界观:

认识论:

道德观:

心即理也

“致良知”

知行合一

佛教的中国化,是文化的移植,是一个外来文化与本土文化的相互吸收、磨合的连续的过程。中华文化不但没有被佛教“征服”,反而彻底同化了外来宗教,这反映了中华文化极具 。

——汤用彤《隋唐佛学之特点》

包容性

思想观念

文学艺术

建筑艺术

消极影响

①对中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维、语言词汇、文学艺术、礼仪习俗等方面都产生了深刻影响。

②中国传统艺术中的诗、书、画,很多都体现了佛教的内容,同时也吸纳了佛教的理念,更加注重境界的表达。

③中国的建筑艺术受佛教影响,创造出具有中国特色的佛教建筑。是中化文化的瑰宝。

④佛教宣扬因果轮回、消极避世等,也产生了一定的消极影响。

赵朴初:“现在许多国人否定佛教是中国文化的一部分……如果真要摒弃佛教文化的话,恐怕他们连话都说不周全了。”阅读课本P8第三小段,梳理佛教传入对中国带来的影响有哪些?

概念阐释——西学东渐

西学东渐,是指从明朝后期到近代的西方学术思想向中国传播的历史过程。

明末清初

"西学东来"

西学东渐

转型的时代

晚清(近代以来)

未构成实质性的威胁

构成了根本性的挑战

两个阶段)

利玛窦“西学东渐” 第一人

利玛窦,意大利人。天主教耶稣会传教士、学者。1582年(明万历十年)被派往中国传教,直至1610年在北京逝世,在华传教28年,是天主教在中国传教的最早传教士之一。

西学东渐

阅读教材P9-10,说明从明末清初到近代,西方文化在中国传播的史实及影响。

第一阶段

第二阶段

第三阶段

第四阶段

明清之际

19世纪中叶

19世纪末

20世纪初

20世纪早期

第一阶段:①明末,意大利人利玛窦等带来天文、地理、数学等方面的新知识。②清政府任命汤若望等人主持钦天监工作,并招揽数学、医学、天文等方面的人才来到中国。第二阶段:①林则徐和魏源主张学习西方,提出“师夷长技以制夷”。②设京师同文馆;创办新式学堂,派遣留学生;创办江南制造总局翻译馆。(洋务运动)

第三阶段:①资产阶级维新派,效仿西方君主立宪制,推动了维新运动的展开。

②西方资产阶级革命时期的一些学说在中国传播,成为辛亥革命的思想武器。

第四阶段:①1915年新文化运动,陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、蔡元培等主张吸收

民主与科学的思想。②俄国十月革命后,陈独秀、李大钊等开始接受马克思主义,五四运动大大促进了马克思主义在中国的传播。

中华文化在交流中发展——西学东渐

太平天国运动

鸦片战争

《南京条约》

“师夷长技以制夷”

洋务运动

第二次鸦片战争

《北京条约》

中体西用

戊戌维新

中法战争

《越南条约》

甲午中日战争

《马关条约》

学习君主立宪

辛亥革命

三民主义

列强瓜分中国

清政府腐败

由器物 制度 思想文化

侵略与冲击

抗争与探索

近代中国学习西方是在怎样的背景下进行?

经历了哪几个阶段?

新文化运动

民主、科学

袁世凯尊孔复古

复辟帝制

五四运动

马克思主义

巴黎和会

《凡尔赛和约》

根据材料并结合所学,指出两次西学东渐的区别,并分析其与时代背景的联系。

材料一 在明末的西学东渐中,传教士利玛窦占据核心地位,此人适应中国文化的传教策略,使得西学在中国的传播成为可能。同时留下了一系列科学著作,如《山海舆地全图》《几何原本》,在科学传播方面,西洋历法是利氏等人赖以在中国立足的重要工具,借助于传教士而得以传播的西学,可以说这是一次全方位的、和平平等的西学东渐。

——袁行霈《中华文明史》

材料二 19世纪中叶前后开始,西学再度开始进入中国。这一次,政府官员开始出使、考察,翻译机构的设立促使大量西学书籍的出版,新式学堂聘用大量外籍教员,并且开始派遣留学生。另外,这一时期传入的西学,举凡近代西方的工程技术、科学理论、民主思想、政治制度……总之,近代西方资本主义文明的所有组成部分,统统展示在中国人面前,并且从物质文化—制度文化—心态文化的不同层次全面地冲击着中国传统文化的物质外壳与精神内核。

——冯天瑜《中华文化史》

合作探究

一、区别

1、渠道:传教士—学堂、翻译机构、外籍教员、留学生

2、内容:宗教、科学—制度、思想

3、范围:限于统治阶层—社会各阶层

二、时代背景

1、明清之际,欧洲列强还无力征服“东方帝国”。耶稣会士只能尊重中国法律、民族习俗,借助于传播西方科学的方法来传教。当时知识分子注重经世致用,反对空疏的学风,提倡实学。这与西方传教士间接传播科学技术不谋而合。在这时期的中西文化交流是在平等、和平的条件下展开的双向交流。

2、晚清时,随着西方侵略不断加剧,民族危机不断加深。中国先进之士开始自主向西方学习,从洋务运动到维新变法再到辛亥革命,国人学习西方由表及里逐层深入。

【深化拓展】中华文化的四次融合

(1)第一次是本土内部文化的融合:汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,通过融合,实现了中国文化的多元综合,确立了儒学的主导地位和伦理政治、伦理教化的原则。

(2)第二次是中国文化与佛教文化的融合:属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国文化、精密深邃的佛教哲学,并对程朱理学和陆王心学影响深远。

(3)第三次是东西方文化的融合:明末西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

(4)第四次是马克思主义的中国化。“十月革命的一声炮响,给中国送来了马克思主义”,从此,马克思主义同中国革命和建设的实际密切结合,先后出现了一系列中国化的重大理论成果,推动着中国革命和建设不断取得胜利。

世界

大同

中华文化对世界的影响

贰

了解东亚文化圈,结合课本P10-11,从文字、制度角度举例说明中华文化对朝鲜、日本的影响。

东亚文化圈

指历史上受中国及中华文化影响、使用汉字作为书面语、受中华法系影响的东亚及东南亚部分地区。

基本要素为汉字、中国式律令制度与农工技艺、道教、中国化佛教(汉传佛教)。

这些要素给东亚诸国的语言文字、思想意识、社会组织结构、生产力发展水平以深刻影响。

影响亚洲

制度:朝鲜的政治制度基本模仿中国。7世纪,日本实行大化改新,所推行的中央集权制、土地制度和赋税制度都以唐制为蓝本。

文字:汉字传入朝鲜半岛、日本列岛和东南亚地区后,各国在汉字基础上,创造本国文字,如朝鲜的谚文,日本的假名等,推动了当地的文化交流和发展。

材料 在返日的留唐学生的策动下,日本发生大化革新……日本各级学校以儒家经典为教科书……新罗统一朝鲜后,更以唐制为立国规范。

——摘编自冯天瑜等《中华文化史》

火药、指南针、造纸术和印刷术等四大发明是中国古代最有代表性的科学技术成就。马克思称之为“预告资产阶级社会到来的发明”。请结合教材P12第一段,谈谈你的理解。

欧洲

中国

14至15世纪印刷术传至欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

8世纪以后,造纸术逐渐传入中亚、西亚及欧洲。促进欧洲教育、政治及商业发展。

13世纪经阿拉伯人传入欧洲。粉碎骑士阶层,推动了欧洲封建社会的瓦解。

13世纪初,传入阿拉伯和欧洲各国,推动大航海时代到来。

造纸术

火药

指南针

印刷术

中学西传

思考点 16-18世纪,在西学传入中国的同时,中华文化在欧洲也得到传播,出现了中国热。根据材料结合所学,分析伏尔泰推崇儒家思想的原因。

启蒙思想家伏尔泰说:“在这个地球上曾有过得最幸福的、并且人们最值得尊敬的时代,那就是人们遵从孔子法规的时代。”

原因:儒家思想迎合了伏尔泰反对欧洲君主专制、天主教神学以及宣扬自由平等的启蒙思想的需要。

总结——中华文化对世界的影响

中国文化

火药

指南针

印刷术

建筑

制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

儒学

茶文化

西传

东传

茶文化

欧洲社会转型

东亚文化圈

合作探究:中西文化交流

材料为西学东渐和中学西传的有关情况简表。从材料中提取一个相互关联的中外历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以说明。(要求:写明论题,中外关联,史论结合)

西学东渐 中学西传

耶稣会士是16世纪以来进入中国的西方传教士。来华传教士有利玛窦、汤若望、南怀仁等人,除了传教以外,耶稣会士将传教与传播科学知识结合起来,主要有天文历法、数学、地理学、物理学、火器制造等,还将天主教义与中国儒家思想结合起来,取得了很大成功。 有明朝士大夫感叹道:“天载之义,格物之书,象数之用,律历之解,莫不穷源探委,我中土之学问不如也。”“自鸣之钟,照远之镜,举重之器,不鼓之乐,莫不精工绝伦,我中土之技巧不如也。”“土地肥沃,百物繁衍,又遍贾万国,五金山积,我中土之富饶不如也。” 17-18世纪,在欧洲掀起了研究中国的热潮,伏尔泰、莱布尼茨、狄德罗、卢梭、歌德等人都饶有兴趣地研究中国文化。

伏尔泰说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。”“欧洲王公及商人们发现东方,追求的只是财富,而哲学家在东方发现了一个新的精神和物质的世界”。

莱布尼茨说:“全人类最伟大的文化和文明,即欧洲及远东海岸的中国,现在是集合在一起了。”“我们从前谁也不信世界上还有比我们伦理更完美、立身处世之道更进步的民族存在,现在从东方的中国,给我们一大觉醒。”

明清时期的东西方文化交流与碰撞是一次相互的启蒙。(2分)

明末清初,随着新航路的开辟,西方传教士东来,他们在传播基督教教义的同时,也将欧洲的天文、数学、地理等著作介绍到中国,出现了“西学东渐”的局面。以徐光启为代表的开明士大夫,积极引进西学,与传教士合译《泰西水法》等西方科技书籍,为中国传统科技注入了新的生机。西学东渐还为中国人打开了观察西方的窗户,冲击了某些传统观念,对中国人认识世界以及明清之际顾炎武等人的早期民主思想具有启蒙的作用。

欧洲传教士同时也把中国儒学介绍到欧洲。儒学成为启蒙思想家反封建的武器,他们借儒家的理性、道德来抨击欧洲封建制度,宣传启蒙思想。如法国的百科全书派利用儒学的道德观和政治思想批判欧洲基督教的神权统治和君主专制;法国的《人权宣言》也受到孔子思想的影响;中国的科学制度还影响了西方近代文官制度的建立。可见中学西传对西方思想解放潮流和制度创新产生一定的影响,在一定程度上促进了欧洲的近代化。(8分)

总之,西学东渐和东学西传共同促进了东西方文明进步和思想解放。(2分)

一、基本内涵:明清之际,以儒学为代表的中国文化传播到西方(主要指欧洲)

二、传播过程:其源头在于明末入华的西方耶稣会士,以利玛窦1582年抵达澳门为肇端,以1687年法国五位“国王的数学家”抵华为分水岭,直至被称为“最后的耶稣会士”的钱德明1793年在北京去世,总共持续了211年。

三、历史影响: ①促进了不同文明之间的互鉴互融,推动了人类文明的进步与发展。

②欧洲文化首次系统全面接触到儒学文化,对欧洲启蒙运动产生了很大影响。③促成了法国重农主义思想的兴起。④促进了欧洲对中医文化的认识与了解。

四、研究价值: ①为重新理解中西文化关系提供了一个新视角,让世界更加深刻地认识和理解中国文化,开辟中西文化进行深层对话的可能性。

②厘清中西文化科技双向互动和双向受益的源头及发展脉络,证明中国文化对于世界文化的意义及贡献,公正客观看待中外文化与世界文明的多元特征,证明西方模式并不是人类社会走向现代化的唯一路径,从而进一步坚定文化自信和文化自觉。

深化拓展:全面认识中学西传

面对新冠疫情这一全球性的危机时,中国与西方发达国家的鲜明对比,其背后深层原因,除了中国共产党强有力的领导外,还有中华文化的优势起着重要作用。

抗疫期间中国为人类抗疫史提供了宝贵的经验,请同学们以“抗疫大考感悟中华文化的力量”为主题,谈谈中华文化对世界的影响,撰写一篇历史小论文。

人与人

人与社会

人与自然

佛

人与自己

西方

东方

中学西传

西学东渐

文化圈

中学东传

发展

弘扬

保存

完善

补充

中华文化的世界意义

古

今

经过不断接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至“自己”和“别人”融合为一个新的“自己”。

——许倬云《万古江河》

问题:阅读材料并结合所学,谈谈你对学习、借鉴外来文化的看法。

提示: 取其精华,去其糟粕

一方面要兼收并蓄,学习一切民族、国家的“长处”“好的东西”;

另一方面不能“无条件地照搬”,要独立思考判断,根据具体情况加以采用,使之符合中国的实际。

材料 我们的方针是,一切民族、一切国家的长处都要学,政治、经济、科学、技术、文学、艺术的一切,真正好的东西都要学。

——毛泽东《论十大关系》,《毛泽东文集》第7卷

接受外来思想,并不意味着无条件地照搬,而必须根据具体条件加以采用,使之适合中国实际……我们中国人必须用我们自己的头脑进行思考,并决定什么东西能在我们自己的土壤里生长出来。 ——毛泽东《同英国记者斯坦因的谈话》《毛泽东文集》第3卷

【问题再思考】

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享