地理湘教版(2019)必修第一册1.3地球的圈层结构课件(共67张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理湘教版(2019)必修第一册1.3地球的圈层结构课件(共67张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 55.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-05-22 16:22:27 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

湘教版高中地理必修第一册

第三节

地球的圈层结构

新课讲解-探究1

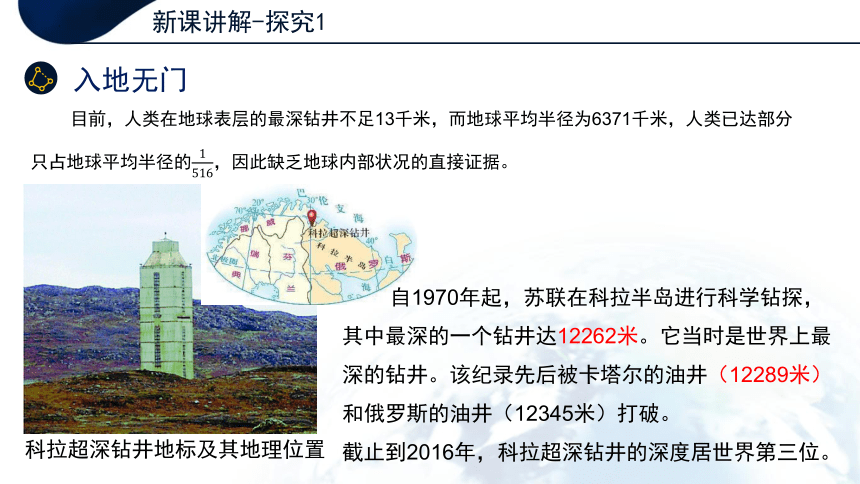

入地无门

目前,人类在地球表层的最深钻井不足13千米,而地球平均半径为6371千米,人类已达部分只占地球平均半径的,因此缺乏地球内部状况的直接证据。

科拉超深钻井地标及其地理位置

自1970年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达12262米。它当时是世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12289米)和俄罗斯的油井(12345米)打破。

截止到2016年,科拉超深钻井的深度居世界第三位。

课堂导入

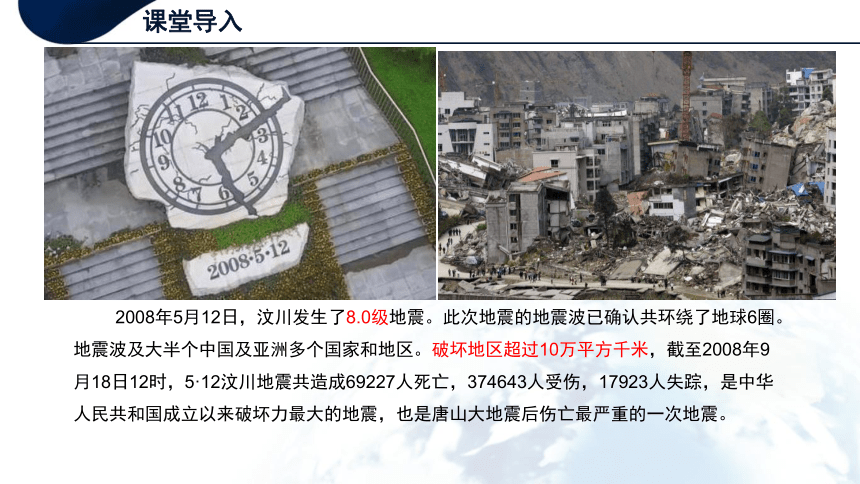

2008年5月12日,汶川发生了8.0级地震。此次地震的地震波已确认共环绕了地球6圈。地震波及大半个中国及亚洲多个国家和地区。破坏地区超过10万平方千米,截至2008年9月18日12时,5·12汶川地震共造成69227人死亡,374643人受伤,17923人失踪,是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震,也是唐山大地震后伤亡最严重的一次地震。

新课讲解- 01 地震和地震波

1

地震

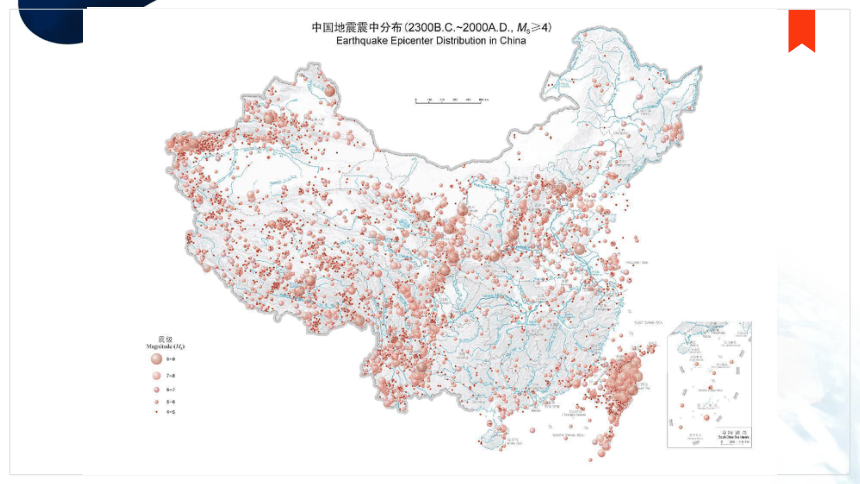

地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。我国是世界上地震灾害比较严重的国家。

活动1:P24地震构造示意图与地震相关概念对应在一起

02-地震构造的示意解析

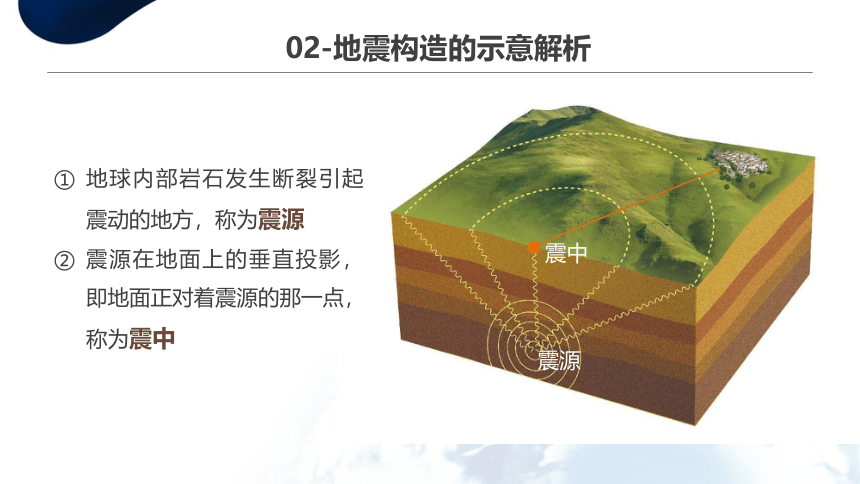

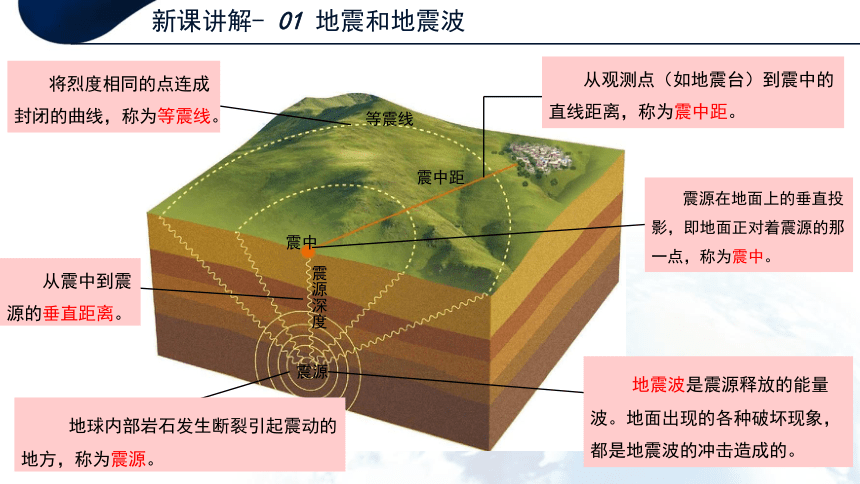

地球内部岩石发生断裂引起震动的地方,称为震源

震源在地面上的垂直投影,即地面正对着震源的那一点,称为震中

震中

震源

02-地震构造的示意解析

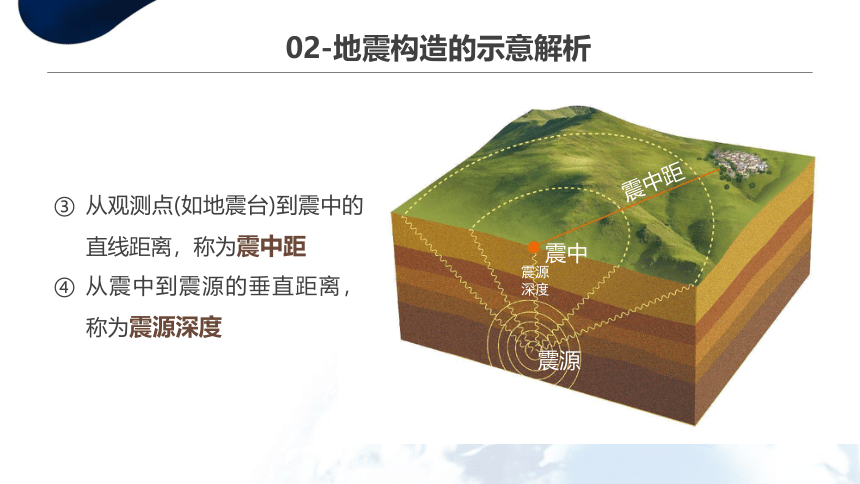

从观测点(如地震台)到震中的直线距离,称为震中距

从震中到震源的垂直距离,称为震源深度

震中

震源

震中距

震源

深度

02-地震构造的示意解析

震中

震源

震中距

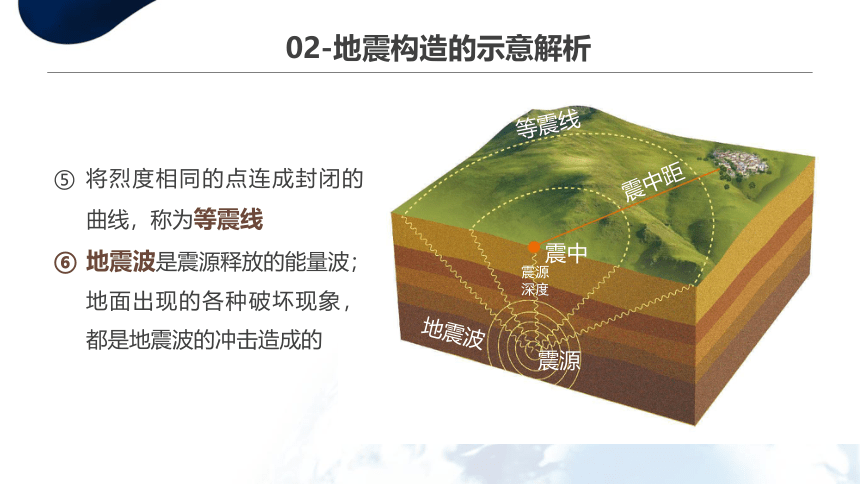

将烈度相同的点连成封闭的曲线,称为等震线

地震波是震源释放的能量波;地面出现的各种破坏现象,都是地震波的冲击造成的

等震线

地震波

震源

深度

新课讲解- 01 地震和地震波

等震线

震中距

震中

震源

地球内部岩石发生断裂引起震动的地方,称为震源。

地震波是震源释放的能量波。地面出现的各种破坏现象,都是地震波的冲击造成的。

震源深度

震源在地面上的垂直投影,即地面正对着震源的那一点,称为震中。

将烈度相同的点连成封闭的曲线,称为等震线。

从观测点(如地震台)到震中的直线距离,称为震中距。

从震中到震源的垂直距离。

新课讲解- 01 地震和地震波

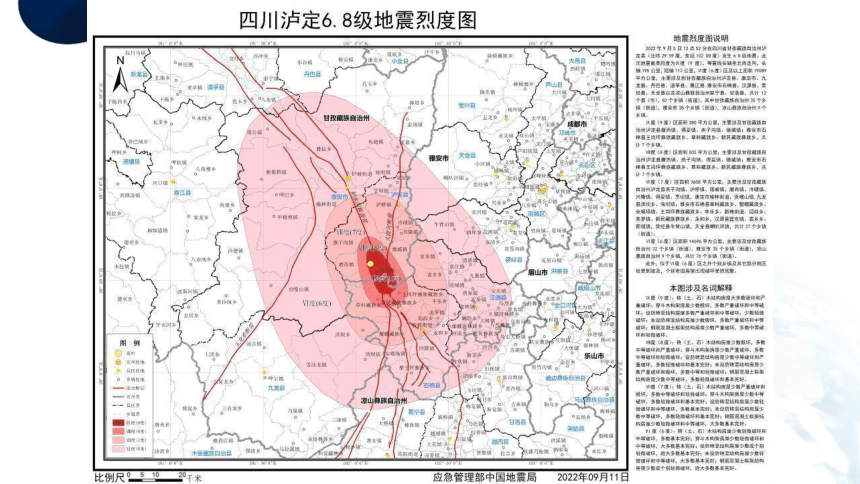

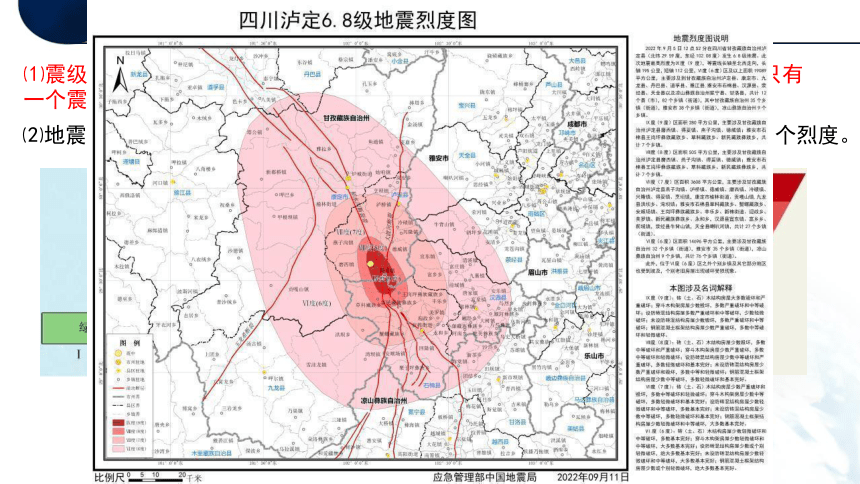

⑴震级:地震的大小用震级表示。地震释放出的能量越大,震级越高,一次地震只有 一个震级。

⑵地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度来表示。一次地震,可以有多个烈度。

地震烈度示意图

震级等级图

新课讲解- 01 地震和地震波

2

地震波

⑴地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。

项目 内容

概念 地震的能量以波动的形式向外传播

分类 纵波(P波) 振动方向与传播方向一致,使地表物质上下震动

横波(S波) 振动方向与传播方向垂直,使地表物质左右摇摆

传播 特性

共性 在不同的介质中传播速度不同,经过不同介质的界面时会发生反射和折射现象

意义 研究地球内部圈层的结构和状态,划分内部圈层

纵波传播速度快,可通过固体、液体和气体;

横波传播速度慢,只能通过固体传播; P24

新课讲解- 02 地球的内部圈层

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

在莫霍面,纵波速度由7.6千米/秒急增为8.0千米/秒,横波速度由4.2千米/秒,增至4.4千米/秒。在古登堡面,纵波速度由13.32千米/秒突然降为8.1千米/秒,横波则完全消失。

地壳的厚度=莫霍面的?

地震波与地球内部结构

地震波在不同介质中的传播速度不同

地震波经过不同介质的界面时,还会发生反射和折射现象

科学家利用地震波的上述性质,通过对地震波的精确测量,“透视”了地球内部的结构

地壳

莫霍面

地 幔

古登堡面

外核

内核

横波

(S)

纵波

(P)

0

3

6

9

12

15

1000

2000

3000

4000

5000

6000

深度/千米

速度/(千米/秒)

地震波传播速度与距离地表深度关系示意图

1.人们划定莫霍面和古登堡面的依据是什么?

2.判断地球外核为液态的根据是什么?

莫霍面处,横波和纵波速度突然增加。古登堡面处,横波突然消失,纵波突然下降。说明在莫霍面和古登堡面处,地壳物质组成和结构不连续,据此划定两个界面。

横波不能通过外核,说明外核为液态。

思考讨论

新课讲解- 02 地球的内部圈层

1914年,美国学者古登堡发现地下2885千米处存在地震波速的间断面,首先是发现距震中11500—16000千米的范围内存在地震波的阴影区,解释为存在地核,其次是传播速度发生了明显的变化,纵波存在一次由13.6千米/秒突然降低为7.98千米/秒的截面,而横波则突然消失了。并且在该不连续面上地震波出现极明显的反射、折射现象。后证实这是地核与地幔的分界层。该不连续面称为古登堡面。

古登堡面的发现

新课讲解- 02 地球的内部圈层

地壳

定义:地面以下、莫霍面以上的固体外壳。

地震波在地壳中的传播速度比较稳定。

地壳的平均厚度为17千米。

大陆地壳较厚,平均厚度为39-41千米;

高山高原地区地壳最厚处可达70千米;

大洋地壳较薄,平均厚度为5-10千米。

规律:海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

1

地壳

陆 地

海洋

深度/KM

0

80

400

900

2900

5150

6370

地壳

下地

幔

外

核

内

核

地

核

地

幔

上地

幔

软流层

岩石圈

莫霍面

古登堡面

地面以下、莫霍面以上固体外壳。

地震波传播速度较稳定。到莫霍面,突然加速。

地壳平均厚度17千米。大陆地壳较厚,平均厚度39~41千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达70千米;大洋地壳较薄,平均厚度为5~10千米。海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

新课讲解- 阅读1

组成地壳的主要元素:氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁

元素在地壳中分布不均匀,除氧之外,地壳上层的硅和铝的比重较大,称为硅铝层;地壳下层镁铁比重相对增加,密度比硅铝层大,称为硅镁层。

新课讲解- 02 地球的内部圈层

2

地幔

定义:是地球内部介于地壳和地核之间的圈层。

位置:在莫霍面以下到古登堡面以上。

特点:能传播横波,具有固态特征。

组成:主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成

由上而下,铁、镁的含量逐渐增加

深度/KM

0

80

400

900

2900

5150

6370

地壳

下地

幔

外

核

内

核

地

核

地

幔

上地

幔

软流层

岩石圈

莫霍面

古登堡面

介于地壳和地核之间的圈层

莫霍面以下到古登堡面(2900千米)以上

地幔能传播横波,具有固态特征

主要有含铁、镁的硅酸盐类矿物组成

由上而下,铁、镁的含量逐渐增加

地幔

地慢分为上地慢和下地慢。

上地幔上部存在一个软流层

一般认为这里可能是岩浆的主要发源地,

地壳和上地幔顶部(软流层以上)由岩石组成的部分,合称岩石圈。

上地幔的上部存在一个软流层,温度很高,岩石部分熔融,能缓慢流动;科学家推断,软流层是岩浆的主要发源地,地球板块的运动与之相关

软流层

# 软流层、地壳与板块运动

板块运动是指地球表面一个板块对于另一个板块的相对运动

这些板块,都漂浮在具有流动性的地幔软流层之上, 随着软流层的运动,各个板块也会发生相应的水平运动

区分地壳与岩石圈

大陆地壳

大洋地壳

软流层

上地幔

深度/千米

100

岩石圈

莫霍面

200

深度/KM

0

80

400

900

2900

5150

6370

地壳

下地

幔

外

核

内

核

地

核

地

幔

上地

幔

软流层

岩石圈

莫霍面

古登堡面

地球核心部分,古登堡面所包围的球体。科学家推测,组成地核的物质,可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。

地核

地核又分为内核和外核。

横波不能在外核中传播,表明外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态。它们相对于地壳的“流动”可能是地球磁场产生的主要原因。

一般认为地球内核呈固态。

地核 Earth-Core

定义:地核是地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体

物质组成:可能是极高温度和高压状态下的铁和镍

地壳

地幔

地核

# 熔融外核与地球磁场

根据地震波传播速度的不同,地核又分为内核和外核

外核:横波不能在外核中传播,表明外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态,它们相对于地壳的“流动”

可能是地球磁场产生的主要原因

内核:一般认为地球内核呈固态

画一画你印象中的地球内部结构与不同圈层的特点

新课讲解- 02 地球的内部圈层

岩石圈

上地幔

大陆地壳

大洋地壳

100

200

300

400

莫霍面

软流层

6371千米

内核

外核

地幔

地壳

软流层

岩石圈

2900千米

地面

请你根据前面所学知识,试着填一填吧!

深度/千米

真题演练2021.浙江学考

2021年5月21日大理州漾濞(yangbi)县发生6.4级地震,震源深度8千米。云南地震局及时发布电视地震预警,为抗震救灾争取了时间。完成17、18题。

17.此次地震的震源位于 ( )

A.地壳 B.地幔

C.地核 D.岩石圈

AD

补充:

预警:地震发生后,利用纵波和横波传播速度时间差。对即将到来的横波进行预警。

预报:发生之前,对地震发生的时间地点进行预报,目前没法预报。

新课讲解-活动1

阅读下列材料,完成相关任务。

圈层名称 界面 地震波传播特点 圈层特点

地壳 ( ) ( )

地幔

地核

莫霍面

古登堡面

速度比较稳定

速度突然增加

纵波速度突然下降,横波消失

固态,平均厚度17千米

固态,上地幔有软流层

外核高压高温下熔融状态;内核固态

新课讲解-活动1

2.如图,我们将煮熟的鸡蛋一切两半,便会呈现蛋壳、蛋白、蛋黄三个圈层。结合所学知识和生活常识,比较煮熟的鸡蛋与地球内部圈层的异同。

异

同

蛋壳厚度均匀,地壳厚度不均匀;

蛋白为固态,上地幔中有软流层;

蛋黄为固态,地核外核高温高压下为熔融状态,内核为固态。

在内部圈层的结构和比例上,煮熟的鸡蛋和地球很相似。

地震的影响

危害为主:

危害人类和各种生物生命安全,

造成房屋建筑倒塌破损,

导致道路交通中断,

造成严重的经济财产损失,

造成社会不安定,

引起滑坡、泥石流、河道堵塞等其他次生灾害,

......

少许益处:

带出矿物

研究地球内部......

【地理大师】地球的形状和内部结构

新课讲解- 03 地球的外部圈层

电影《地心游记》中上演了地底的波涛汹涌的大海,巨大的蘑菇林,在地下森林中上古猿人放牧一群乳齿象,海上的狂风暴雨,耀眼的电闪雷鸣,摄人心魄的岩浆崩裂……一系列惊险刺激的画面,电影里的地下世界是基于我们现实世界进行想象创造的,现在我们就看看现实中的地球外部圈层又是怎样的吧。

新课讲解- 03 地球的外部圈层

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,统称为地球的外部圈层。

地球圈层结构示意

地核

地幔

地壳

水圈

生物圈

大气圈

新课讲解- 03 地球的外部圈层

大气圈是包裹地球的气体层。近地面的大气密度大。随着高度的增加,大气的密度迅速减小。

大气上届:2000-3000km

1.大气圈

新课讲解- 03 地球的外部圈层

水圈由液态水、固态水和气态水组成。按照他们存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。

哪类与人类社会关系最密切?

特征:连续但不规则的。

2.水圈

新课讲解- 03 地球的外部圈层

生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称。它渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,厚度约20千米。但是生物的绝大部分集中在地面以上100米到水面以下200米的范围内。这一薄层处在大气圈、水圈、岩石圈的接触带,可以说是生物圈的核心部分。 特征:最活跃的圈层。

大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境

外部圈层

狭义的生物圈是指地球表面生活于大气圈、水圈和岩石圈界面的生物世界

对于整个地球来说,这仅仅是很薄的一层“生物膜"

生物世界

新课讲解- 03 地球的外部圈层

地球各外部圈层的主要特征

外部圈层 概念 组成 其他 相互关系 大气圈 由气体和悬浮物组成的包围地球的复杂系统 气体和悬浮物,主要成分是氮和氧 地球自然环境的重要组成部分 相互渗透、相互影响、相互联系 大气圈

水圈 地球表层水体构成的连续但不规则的圈层 地表水、地下水、大气水、生物水等 处于不间断的循环运动之中 生 物 圈 水圈

生物圈 地球表层生物及其生存环境的总称 生物及其生存环境 占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部 岩石圈

新课讲解- 活动2

阅读下列材料,完成相关任务。

2017年8月8日21时19分,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟发生里氏7.0级地震。地震预警系统在地震波抵达甘肃陇南前19秒、抵达四川成都前71秒对外发布预警信息,预警信息以广播预警、电视弹窗、手机APP报警、专用接收终端预警等形式发出。地震预警是一个全自动的物联网。通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪,在地震发生时,利用地震波比电波传播速度慢的特点,在地震造成破坏前,通过手机、应急广播和专用接收终端等,提前几秒到几十秒为用户发出安全秒级响应的预警警报。

# 活动探究1-地震预警系统

2017年8月8日,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生里氏7.0级地震

地震预警系统在地震波抵达甘肃陇南前19秒、抵达四川成都前71秒对外发布预警信息,预警信息以广播预警、电视弹窗、手机App报警、专用接收终端预警等形式发出

# 活动探究1-地震预警系统

地震预警是一个全自动的物联网

通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪

地震信号传输

(光速)

地震震源

盲目区

横波(约3.5千米每秒)

纵波(约6千米每秒)

地震预警信息传输

(光速)

地震监测站

数据中心

# 地震监测地质原理示意图

新课讲解- 活动2

⑴地震预警与地震预报属同一个概念吗?为什么?

⑵讨论开展地震预警应用的重大意义。

不是

地震预报是对尚未发生、但有可能发生的地震事件事先发出通告;而“地震预警”是指突发性大震已发生、抢在严重灾害尚未形成之前发出警告并采取措施的行动,也称作“震时预警”。

为人们避险提供更多时间;

减少财产损失;

……

新课讲解- 活动2

⑶当地震发生时,不同的地方、不同的情况应采取不同的应对方法。收集相关资料,与同学交流避震方法。

在室内……

在户外……

在公共场所……

新课讲解- 活动2

拓展延伸

1.火山的形成

地壳挤压碰撞的缝隙,地球内部岩浆受到压力,从缝隙中喷发,来到地面冷却之后堆积成的。

一方面因挤压而造成局部压力增加,一方面其自身也融为岩浆;这时,上面受到挤压的板块如果出现裂口或薄弱处,压力极大的岩浆就会从这些地方喷出来,形成火山。

坦博拉火山在1815年爆发时,释放的能量相当于第二次世界大战末期美国投在日本广岛的那颗原子弹爆炸威力的6.2万倍,是人类目前所知道的最猛烈的火山爆发。

拓展延伸

1.地震的形成

根据通说板块构造学说,在板块内部,地壳相对比较稳定,而在板块交界处,则是地壳比较活跃的地带,板块之间的断裂、挤压、地壳俯冲等造成了地震。

全球板块分布及运动、火山地震分布示意图

01-我国地震带位置与地震灾害

我国地跨世界两大地震带,地震灾害发生范围广、频度高、强度大,是世界上地震灾情最严重的国家之一

我国地震灾害发生频繁地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等

课时作业

浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。据专家测量,我国近百米内的土壤每年可采集的低温能量达1.5万亿千瓦,是我国目前发电装机容量4亿千瓦的3 750倍,而百米内地下水每年可采集的低温能量也有2亿千瓦。 由于储量大,分布普遍,被喻为“绿色聚宝盆”。据此回答1~2题。

1.浅层地能存在的内部圈层是( )

A.地壳 B.地幔 C.地核 D.软流层

2.浅层地能的主要来源最可能是( )

A.太阳辐射 B.地面辐射 C.大气辐射 D.地球内部

课时作业

读地球圈层结构示意图(部分),回答3~4题。

3.人类赖以生存的地理环境的空间范围最接近于( )

A.生物圈 B.水圈

C.①圈层 D.②圈层

4.有关图中地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.水圈都分布在海平面以下

B.生物圈孕育于其他圈层中

C.①圈层温度随高度增加而递减

D.②圈层中硅镁层在大洋洋底缺失

课时作业

下图为地球内部圈层局部示意图。读图,回答7~8题。

7.图中( )

A.①为岩石圈 B.软流层以上由岩石组成

C.③为地壳 D.古登堡面以上为地幔

8.图中①②③所属关系可以表示为下图中的( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

课时作业

读下图,回答9~10题。

9.甲圈层的主体是( )

A.河流 B.湖泊 C.冰川 D.海洋

10.地球生态系统中的主体和最活跃的因素是( )

A.大气 B.水 C.土壤 D.生物

课时作业

11.读地震波波速与地球内部构造图,完成问题。

(1)图中地震波E是___________,F是___________。

(2)图中分界面A是___________,B是___________。

(3)图中圈层C是___________,D是__________,H是____________。

横波 纵波

莫霍面 古登堡面

地幔 外核 内核

课时作业

11.读地震波波速与地球内部构造图,完成问题。

(4)简述E波在地下2 900千米的地方突然消失的原因。

E波是横波,只通过固体物质传播;

2900千米的地方可能是由熔融态物质构成。

课堂练习

4.下列四幅地震波示意图中表示海底储有石油的是( )

解析:石油是液体,横波不能通过,纵波通过时波速也迅速下降,A图表示地震波在传播过程中,由岩石构造进入石油矿藏时,横波立即消失,纵波波速突然下降的状况,所以A项是正确的。

A

听写

地震波特性:

1.纵波传播速度(),可通过();

2.横波传播速度(),可通过();

3.地震波在不同介质中传播()不同,经过不同介质的界面时,还会发生()和()现象。

4.地壳范围:地面以下,()面以上。平均厚度()km。

地壳的厚度=()的深度

海拔越高,地壳越(),海拔越低,地壳越()。

5.岩石圈范围:()。

6.岩浆来自于()层。 7.地幔的范围:()面以下()面以上。

地震和地震波

地球的内部圈层

地壳

地球的外部圈层

地幔

课堂总结

地球的圈层结构

大气圈

水圈

地震概念

地震构造

地震波及其规律

地核

生物圈

等高线-相邻两条等高线之间闭合曲线问题:

山体侧视图

100m

200m

100m

200m

A

A

山体侧视图

两条相邻等高线之间出现闭合曲线,

若闭合曲线数值与较大值相等

则闭合曲线内数值范围大于大的

若闭合曲线数值与较小值相等

则闭合曲线内数值小于小的

湘教版高中地理必修第一册

第三节

地球的圈层结构

新课讲解-探究1

入地无门

目前,人类在地球表层的最深钻井不足13千米,而地球平均半径为6371千米,人类已达部分只占地球平均半径的,因此缺乏地球内部状况的直接证据。

科拉超深钻井地标及其地理位置

自1970年起,苏联在科拉半岛进行科学钻探,其中最深的一个钻井达12262米。它当时是世界上最深的钻井。该纪录先后被卡塔尔的油井(12289米)和俄罗斯的油井(12345米)打破。

截止到2016年,科拉超深钻井的深度居世界第三位。

课堂导入

2008年5月12日,汶川发生了8.0级地震。此次地震的地震波已确认共环绕了地球6圈。地震波及大半个中国及亚洲多个国家和地区。破坏地区超过10万平方千米,截至2008年9月18日12时,5·12汶川地震共造成69227人死亡,374643人受伤,17923人失踪,是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震,也是唐山大地震后伤亡最严重的一次地震。

新课讲解- 01 地震和地震波

1

地震

地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动,是一种危害和影响巨大的自然灾害。我国是世界上地震灾害比较严重的国家。

活动1:P24地震构造示意图与地震相关概念对应在一起

02-地震构造的示意解析

地球内部岩石发生断裂引起震动的地方,称为震源

震源在地面上的垂直投影,即地面正对着震源的那一点,称为震中

震中

震源

02-地震构造的示意解析

从观测点(如地震台)到震中的直线距离,称为震中距

从震中到震源的垂直距离,称为震源深度

震中

震源

震中距

震源

深度

02-地震构造的示意解析

震中

震源

震中距

将烈度相同的点连成封闭的曲线,称为等震线

地震波是震源释放的能量波;地面出现的各种破坏现象,都是地震波的冲击造成的

等震线

地震波

震源

深度

新课讲解- 01 地震和地震波

等震线

震中距

震中

震源

地球内部岩石发生断裂引起震动的地方,称为震源。

地震波是震源释放的能量波。地面出现的各种破坏现象,都是地震波的冲击造成的。

震源深度

震源在地面上的垂直投影,即地面正对着震源的那一点,称为震中。

将烈度相同的点连成封闭的曲线,称为等震线。

从观测点(如地震台)到震中的直线距离,称为震中距。

从震中到震源的垂直距离。

新课讲解- 01 地震和地震波

⑴震级:地震的大小用震级表示。地震释放出的能量越大,震级越高,一次地震只有 一个震级。

⑵地震对地表和建筑物等破坏强弱的程度,用烈度来表示。一次地震,可以有多个烈度。

地震烈度示意图

震级等级图

新课讲解- 01 地震和地震波

2

地震波

⑴地震的能量以波动的方式向外传播,形成地震波。

项目 内容

概念 地震的能量以波动的形式向外传播

分类 纵波(P波) 振动方向与传播方向一致,使地表物质上下震动

横波(S波) 振动方向与传播方向垂直,使地表物质左右摇摆

传播 特性

共性 在不同的介质中传播速度不同,经过不同介质的界面时会发生反射和折射现象

意义 研究地球内部圈层的结构和状态,划分内部圈层

纵波传播速度快,可通过固体、液体和气体;

横波传播速度慢,只能通过固体传播; P24

新课讲解- 02 地球的内部圈层

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分

在莫霍面,纵波速度由7.6千米/秒急增为8.0千米/秒,横波速度由4.2千米/秒,增至4.4千米/秒。在古登堡面,纵波速度由13.32千米/秒突然降为8.1千米/秒,横波则完全消失。

地壳的厚度=莫霍面的?

地震波与地球内部结构

地震波在不同介质中的传播速度不同

地震波经过不同介质的界面时,还会发生反射和折射现象

科学家利用地震波的上述性质,通过对地震波的精确测量,“透视”了地球内部的结构

地壳

莫霍面

地 幔

古登堡面

外核

内核

横波

(S)

纵波

(P)

0

3

6

9

12

15

1000

2000

3000

4000

5000

6000

深度/千米

速度/(千米/秒)

地震波传播速度与距离地表深度关系示意图

1.人们划定莫霍面和古登堡面的依据是什么?

2.判断地球外核为液态的根据是什么?

莫霍面处,横波和纵波速度突然增加。古登堡面处,横波突然消失,纵波突然下降。说明在莫霍面和古登堡面处,地壳物质组成和结构不连续,据此划定两个界面。

横波不能通过外核,说明外核为液态。

思考讨论

新课讲解- 02 地球的内部圈层

1914年,美国学者古登堡发现地下2885千米处存在地震波速的间断面,首先是发现距震中11500—16000千米的范围内存在地震波的阴影区,解释为存在地核,其次是传播速度发生了明显的变化,纵波存在一次由13.6千米/秒突然降低为7.98千米/秒的截面,而横波则突然消失了。并且在该不连续面上地震波出现极明显的反射、折射现象。后证实这是地核与地幔的分界层。该不连续面称为古登堡面。

古登堡面的发现

新课讲解- 02 地球的内部圈层

地壳

定义:地面以下、莫霍面以上的固体外壳。

地震波在地壳中的传播速度比较稳定。

地壳的平均厚度为17千米。

大陆地壳较厚,平均厚度为39-41千米;

高山高原地区地壳最厚处可达70千米;

大洋地壳较薄,平均厚度为5-10千米。

规律:海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

1

地壳

陆 地

海洋

深度/KM

0

80

400

900

2900

5150

6370

地壳

下地

幔

外

核

内

核

地

核

地

幔

上地

幔

软流层

岩石圈

莫霍面

古登堡面

地面以下、莫霍面以上固体外壳。

地震波传播速度较稳定。到莫霍面,突然加速。

地壳平均厚度17千米。大陆地壳较厚,平均厚度39~41千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳最厚处可达70千米;大洋地壳较薄,平均厚度为5~10千米。海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

新课讲解- 阅读1

组成地壳的主要元素:氧、硅、铝、铁、钙、钠、钾、镁

元素在地壳中分布不均匀,除氧之外,地壳上层的硅和铝的比重较大,称为硅铝层;地壳下层镁铁比重相对增加,密度比硅铝层大,称为硅镁层。

新课讲解- 02 地球的内部圈层

2

地幔

定义:是地球内部介于地壳和地核之间的圈层。

位置:在莫霍面以下到古登堡面以上。

特点:能传播横波,具有固态特征。

组成:主要由含铁、镁的硅酸盐类矿物组成

由上而下,铁、镁的含量逐渐增加

深度/KM

0

80

400

900

2900

5150

6370

地壳

下地

幔

外

核

内

核

地

核

地

幔

上地

幔

软流层

岩石圈

莫霍面

古登堡面

介于地壳和地核之间的圈层

莫霍面以下到古登堡面(2900千米)以上

地幔能传播横波,具有固态特征

主要有含铁、镁的硅酸盐类矿物组成

由上而下,铁、镁的含量逐渐增加

地幔

地慢分为上地慢和下地慢。

上地幔上部存在一个软流层

一般认为这里可能是岩浆的主要发源地,

地壳和上地幔顶部(软流层以上)由岩石组成的部分,合称岩石圈。

上地幔的上部存在一个软流层,温度很高,岩石部分熔融,能缓慢流动;科学家推断,软流层是岩浆的主要发源地,地球板块的运动与之相关

软流层

# 软流层、地壳与板块运动

板块运动是指地球表面一个板块对于另一个板块的相对运动

这些板块,都漂浮在具有流动性的地幔软流层之上, 随着软流层的运动,各个板块也会发生相应的水平运动

区分地壳与岩石圈

大陆地壳

大洋地壳

软流层

上地幔

深度/千米

100

岩石圈

莫霍面

200

深度/KM

0

80

400

900

2900

5150

6370

地壳

下地

幔

外

核

内

核

地

核

地

幔

上地

幔

软流层

岩石圈

莫霍面

古登堡面

地球核心部分,古登堡面所包围的球体。科学家推测,组成地核的物质,可能是极高温度和高压状态下的铁和镍。

地核

地核又分为内核和外核。

横波不能在外核中传播,表明外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态。它们相对于地壳的“流动”可能是地球磁场产生的主要原因。

一般认为地球内核呈固态。

地核 Earth-Core

定义:地核是地球的核心部分,即古登堡面所包围的球体

物质组成:可能是极高温度和高压状态下的铁和镍

地壳

地幔

地核

# 熔融外核与地球磁场

根据地震波传播速度的不同,地核又分为内核和外核

外核:横波不能在外核中传播,表明外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态,它们相对于地壳的“流动”

可能是地球磁场产生的主要原因

内核:一般认为地球内核呈固态

画一画你印象中的地球内部结构与不同圈层的特点

新课讲解- 02 地球的内部圈层

岩石圈

上地幔

大陆地壳

大洋地壳

100

200

300

400

莫霍面

软流层

6371千米

内核

外核

地幔

地壳

软流层

岩石圈

2900千米

地面

请你根据前面所学知识,试着填一填吧!

深度/千米

真题演练2021.浙江学考

2021年5月21日大理州漾濞(yangbi)县发生6.4级地震,震源深度8千米。云南地震局及时发布电视地震预警,为抗震救灾争取了时间。完成17、18题。

17.此次地震的震源位于 ( )

A.地壳 B.地幔

C.地核 D.岩石圈

AD

补充:

预警:地震发生后,利用纵波和横波传播速度时间差。对即将到来的横波进行预警。

预报:发生之前,对地震发生的时间地点进行预报,目前没法预报。

新课讲解-活动1

阅读下列材料,完成相关任务。

圈层名称 界面 地震波传播特点 圈层特点

地壳 ( ) ( )

地幔

地核

莫霍面

古登堡面

速度比较稳定

速度突然增加

纵波速度突然下降,横波消失

固态,平均厚度17千米

固态,上地幔有软流层

外核高压高温下熔融状态;内核固态

新课讲解-活动1

2.如图,我们将煮熟的鸡蛋一切两半,便会呈现蛋壳、蛋白、蛋黄三个圈层。结合所学知识和生活常识,比较煮熟的鸡蛋与地球内部圈层的异同。

异

同

蛋壳厚度均匀,地壳厚度不均匀;

蛋白为固态,上地幔中有软流层;

蛋黄为固态,地核外核高温高压下为熔融状态,内核为固态。

在内部圈层的结构和比例上,煮熟的鸡蛋和地球很相似。

地震的影响

危害为主:

危害人类和各种生物生命安全,

造成房屋建筑倒塌破损,

导致道路交通中断,

造成严重的经济财产损失,

造成社会不安定,

引起滑坡、泥石流、河道堵塞等其他次生灾害,

......

少许益处:

带出矿物

研究地球内部......

【地理大师】地球的形状和内部结构

新课讲解- 03 地球的外部圈层

电影《地心游记》中上演了地底的波涛汹涌的大海,巨大的蘑菇林,在地下森林中上古猿人放牧一群乳齿象,海上的狂风暴雨,耀眼的电闪雷鸣,摄人心魄的岩浆崩裂……一系列惊险刺激的画面,电影里的地下世界是基于我们现实世界进行想象创造的,现在我们就看看现实中的地球外部圈层又是怎样的吧。

新课讲解- 03 地球的外部圈层

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,统称为地球的外部圈层。

地球圈层结构示意

地核

地幔

地壳

水圈

生物圈

大气圈

新课讲解- 03 地球的外部圈层

大气圈是包裹地球的气体层。近地面的大气密度大。随着高度的增加,大气的密度迅速减小。

大气上届:2000-3000km

1.大气圈

新课讲解- 03 地球的外部圈层

水圈由液态水、固态水和气态水组成。按照他们存在的位置和状态,可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。

哪类与人类社会关系最密切?

特征:连续但不规则的。

2.水圈

新课讲解- 03 地球的外部圈层

生物圈是地球上所有生物及其生存环境的总称。它渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部,厚度约20千米。但是生物的绝大部分集中在地面以上100米到水面以下200米的范围内。这一薄层处在大气圈、水圈、岩石圈的接触带,可以说是生物圈的核心部分。 特征:最活跃的圈层。

大气圈、水圈、生物圈与岩石圈相互联系、相互渗透,共同构成人类赖以生存和发展的自然环境

外部圈层

狭义的生物圈是指地球表面生活于大气圈、水圈和岩石圈界面的生物世界

对于整个地球来说,这仅仅是很薄的一层“生物膜"

生物世界

新课讲解- 03 地球的外部圈层

地球各外部圈层的主要特征

外部圈层 概念 组成 其他 相互关系 大气圈 由气体和悬浮物组成的包围地球的复杂系统 气体和悬浮物,主要成分是氮和氧 地球自然环境的重要组成部分 相互渗透、相互影响、相互联系 大气圈

水圈 地球表层水体构成的连续但不规则的圈层 地表水、地下水、大气水、生物水等 处于不间断的循环运动之中 生 物 圈 水圈

生物圈 地球表层生物及其生存环境的总称 生物及其生存环境 占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部 岩石圈

新课讲解- 活动2

阅读下列材料,完成相关任务。

2017年8月8日21时19分,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟发生里氏7.0级地震。地震预警系统在地震波抵达甘肃陇南前19秒、抵达四川成都前71秒对外发布预警信息,预警信息以广播预警、电视弹窗、手机APP报警、专用接收终端预警等形式发出。地震预警是一个全自动的物联网。通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪,在地震发生时,利用地震波比电波传播速度慢的特点,在地震造成破坏前,通过手机、应急广播和专用接收终端等,提前几秒到几十秒为用户发出安全秒级响应的预警警报。

# 活动探究1-地震预警系统

2017年8月8日,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生里氏7.0级地震

地震预警系统在地震波抵达甘肃陇南前19秒、抵达四川成都前71秒对外发布预警信息,预警信息以广播预警、电视弹窗、手机App报警、专用接收终端预警等形式发出

# 活动探究1-地震预警系统

地震预警是一个全自动的物联网

通过在主要地震区布设密集的地震预警监测仪

地震信号传输

(光速)

地震震源

盲目区

横波(约3.5千米每秒)

纵波(约6千米每秒)

地震预警信息传输

(光速)

地震监测站

数据中心

# 地震监测地质原理示意图

新课讲解- 活动2

⑴地震预警与地震预报属同一个概念吗?为什么?

⑵讨论开展地震预警应用的重大意义。

不是

地震预报是对尚未发生、但有可能发生的地震事件事先发出通告;而“地震预警”是指突发性大震已发生、抢在严重灾害尚未形成之前发出警告并采取措施的行动,也称作“震时预警”。

为人们避险提供更多时间;

减少财产损失;

……

新课讲解- 活动2

⑶当地震发生时,不同的地方、不同的情况应采取不同的应对方法。收集相关资料,与同学交流避震方法。

在室内……

在户外……

在公共场所……

新课讲解- 活动2

拓展延伸

1.火山的形成

地壳挤压碰撞的缝隙,地球内部岩浆受到压力,从缝隙中喷发,来到地面冷却之后堆积成的。

一方面因挤压而造成局部压力增加,一方面其自身也融为岩浆;这时,上面受到挤压的板块如果出现裂口或薄弱处,压力极大的岩浆就会从这些地方喷出来,形成火山。

坦博拉火山在1815年爆发时,释放的能量相当于第二次世界大战末期美国投在日本广岛的那颗原子弹爆炸威力的6.2万倍,是人类目前所知道的最猛烈的火山爆发。

拓展延伸

1.地震的形成

根据通说板块构造学说,在板块内部,地壳相对比较稳定,而在板块交界处,则是地壳比较活跃的地带,板块之间的断裂、挤压、地壳俯冲等造成了地震。

全球板块分布及运动、火山地震分布示意图

01-我国地震带位置与地震灾害

我国地跨世界两大地震带,地震灾害发生范围广、频度高、强度大,是世界上地震灾情最严重的国家之一

我国地震灾害发生频繁地区有台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等

课时作业

浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。据专家测量,我国近百米内的土壤每年可采集的低温能量达1.5万亿千瓦,是我国目前发电装机容量4亿千瓦的3 750倍,而百米内地下水每年可采集的低温能量也有2亿千瓦。 由于储量大,分布普遍,被喻为“绿色聚宝盆”。据此回答1~2题。

1.浅层地能存在的内部圈层是( )

A.地壳 B.地幔 C.地核 D.软流层

2.浅层地能的主要来源最可能是( )

A.太阳辐射 B.地面辐射 C.大气辐射 D.地球内部

课时作业

读地球圈层结构示意图(部分),回答3~4题。

3.人类赖以生存的地理环境的空间范围最接近于( )

A.生物圈 B.水圈

C.①圈层 D.②圈层

4.有关图中地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.水圈都分布在海平面以下

B.生物圈孕育于其他圈层中

C.①圈层温度随高度增加而递减

D.②圈层中硅镁层在大洋洋底缺失

课时作业

下图为地球内部圈层局部示意图。读图,回答7~8题。

7.图中( )

A.①为岩石圈 B.软流层以上由岩石组成

C.③为地壳 D.古登堡面以上为地幔

8.图中①②③所属关系可以表示为下图中的( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

课时作业

读下图,回答9~10题。

9.甲圈层的主体是( )

A.河流 B.湖泊 C.冰川 D.海洋

10.地球生态系统中的主体和最活跃的因素是( )

A.大气 B.水 C.土壤 D.生物

课时作业

11.读地震波波速与地球内部构造图,完成问题。

(1)图中地震波E是___________,F是___________。

(2)图中分界面A是___________,B是___________。

(3)图中圈层C是___________,D是__________,H是____________。

横波 纵波

莫霍面 古登堡面

地幔 外核 内核

课时作业

11.读地震波波速与地球内部构造图,完成问题。

(4)简述E波在地下2 900千米的地方突然消失的原因。

E波是横波,只通过固体物质传播;

2900千米的地方可能是由熔融态物质构成。

课堂练习

4.下列四幅地震波示意图中表示海底储有石油的是( )

解析:石油是液体,横波不能通过,纵波通过时波速也迅速下降,A图表示地震波在传播过程中,由岩石构造进入石油矿藏时,横波立即消失,纵波波速突然下降的状况,所以A项是正确的。

A

听写

地震波特性:

1.纵波传播速度(),可通过();

2.横波传播速度(),可通过();

3.地震波在不同介质中传播()不同,经过不同介质的界面时,还会发生()和()现象。

4.地壳范围:地面以下,()面以上。平均厚度()km。

地壳的厚度=()的深度

海拔越高,地壳越(),海拔越低,地壳越()。

5.岩石圈范围:()。

6.岩浆来自于()层。 7.地幔的范围:()面以下()面以上。

地震和地震波

地球的内部圈层

地壳

地球的外部圈层

地幔

课堂总结

地球的圈层结构

大气圈

水圈

地震概念

地震构造

地震波及其规律

地核

生物圈

等高线-相邻两条等高线之间闭合曲线问题:

山体侧视图

100m

200m

100m

200m

A

A

山体侧视图

两条相邻等高线之间出现闭合曲线,

若闭合曲线数值与较大值相等

则闭合曲线内数值范围大于大的

若闭合曲线数值与较小值相等

则闭合曲线内数值小于小的