《故都的秋》课件

图片预览

文档简介

课件25张PPT。高中新课标同步攻略 ? 语文(必修2)自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝 落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色作者简介 郁达夫(1896-1945):原名郁文,浙江富江人。一八九六年出生在一个知识分子家庭。十五岁开始创作旧体诗并向报刊投稿。一九一三年留学日本,一九二一年,与郭沫若、成仿吾、张资平等人发起了创造社。七月,发表第一部小说集《沉沦》,一九二三年七月,发表小说《春风沉醉的晚上》,为我国现代文学史上最早表现工人形象的作品之一。

抗战爆发后,赴武汉参加抗日救国运动,后在南洋从事抗日工作,一九四五年九月被日本宪兵秘密杀害于苏门达腊。 由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从一九三三年四月由上海迁居杭州,居住近三年。在这段时间他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活,一九三四年七月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛至北平再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了此篇优美的散文。写作背景结构分析听录音,分析课文结构,并概括内容:第一部分(第1-2段):总写对北国之秋、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情。

第二部分(第3-11段):分写部分,从记叙和议论两部分描写古都纷繁多彩的秋天景象,赞美北国之秋。

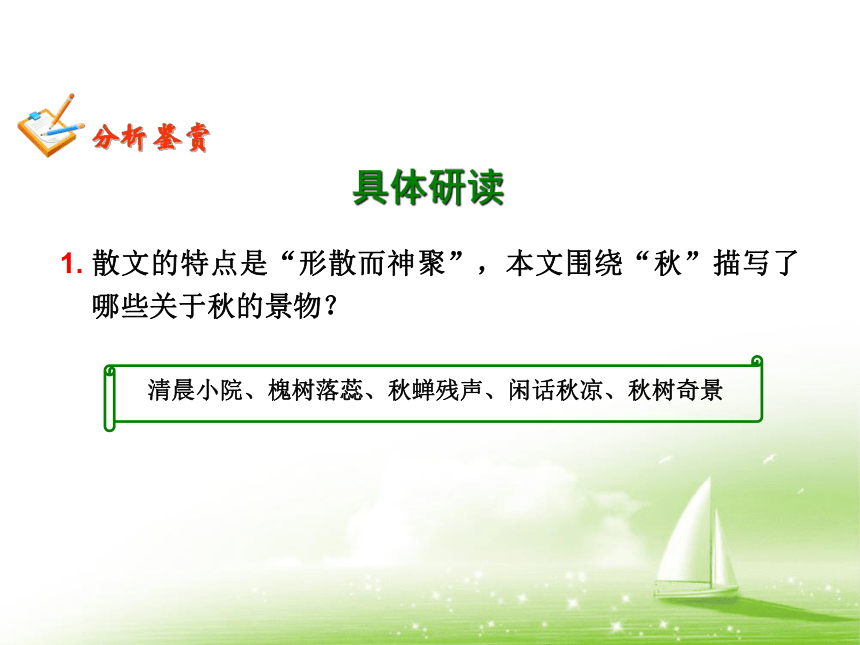

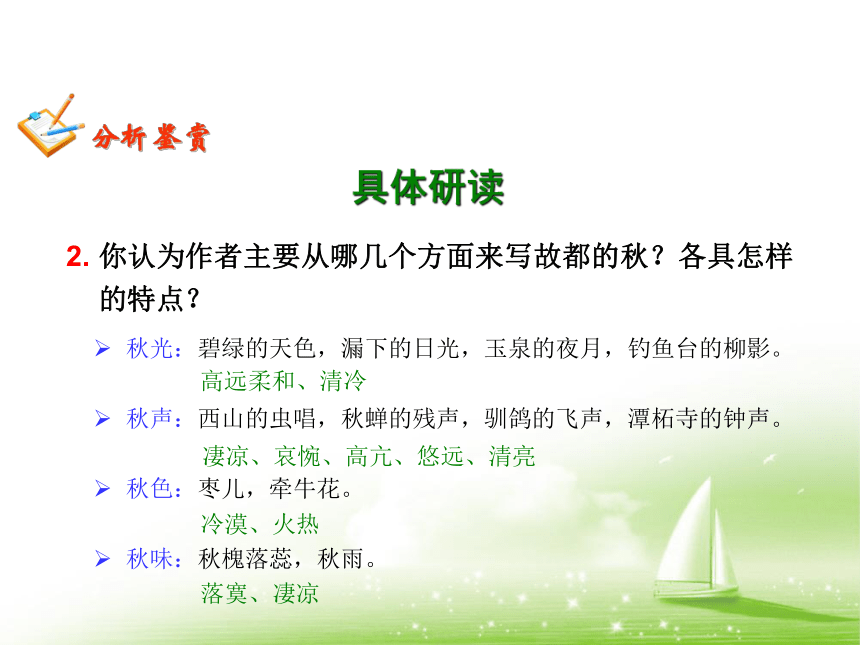

第三部分(第12-13段):总括全文,强调南国之秋不及北国之秋,直抒作者对北国之秋的眷恋。散文的特点是“形散而神聚”,本文围绕“秋”描写了哪些关于秋的景物?具体研读清晨小院、槐树落蕊、秋蝉残声、闲话秋凉、秋树奇景你认为作者主要从哪几个方面来写故都的秋?各具怎样的特点?秋光:碧绿的天色,漏下的日光,玉泉的夜月,钓鱼台的柳影。

秋声:西山的虫唱,秋蝉的残声,驯鸽的飞声,潭柘寺的钟声。

秋色:枣儿,牵牛花。

秋味:秋槐落蕊,秋雨。具体研读高远柔和、清冷凄凉、哀惋、高亢、悠远、清亮冷漠、火热落寞、凄凉纵观全文,用最简练的文字概括北国和南国秋的特点。文中为何多次提到南国之秋?具体研读北国秋—— 清、静、悲凉。

南国秋—— 慢、润、淡。

多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。具体研读本文的“形”、“神”是什么?形神的结合点是什么?文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

“结合点”是“清、静、悲凉”。你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?具体研读 文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。具体研读课文中议论的作用是什么? 从记叙到议论,这是从“形”到“神”的深化过程。这段议论,在前面记叙的基础上,从理喻的角度进一步颂秋,赞颂北国之秋。文中写了“青天下驯鸽的飞声”,“秋蝉的衰弱的残声”,“息列索落的雨声”,“缓慢悠闲的人声”,同样给人以幽静的感觉,这是什么原因?具体研读 这是运用了衬托的手法,以静衬动,以有声衬无声。形成了一种“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的艺术效果,上述声音是细小的,能听到这些细小的声音,就能给人幽静的感觉,说明这个地方寂静无声。写作特点文章将自然的“客观色彩”──故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”──个人心情自然地融化在一起。“秋中有情的眷念,情中有秋的寂寞。”

“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”全文紧扣“清”、“静”、“悲凉”落笔,以情驭景,以景显情,信手写来,情景浑然一体。品位语言江南,秋当然也是有的;但草木雕得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风…… 分号后的三句话,结构相同,整齐统一,有整齐的美感。其中三个形容词,表现的都是平淡细腻的意味。它们又都是响亮的音节,声调相同。前后两字押韵,读起来声韵铿锵,有很强的音乐感。品位语言秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。 用反喻的手法使“秋并不是名花,也并不是美酒”表现出与一般句式相比较的“语言美”,即他不说“秋是什么”,而说“秋不是什么”,从而增强了新意。下面又用借喻的手法将对名花、名酒的领略不深不透,比得像“花半开”“酒半醉”,两样也增强了新意。品位语言南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。 本段作者使用内容上的对比,比较南北方“秋”的区别,其中不仅上下部分内容的表述都用了的排比句式,尤其下半部分,作者不直接和具体说南北方有关秋的比较,而是使用文言句式的排比句表达出只能意会不好言传,并能留给读者丰富的想象余地的艺术效果。 作者所处的社会环境,在他内心投下了忧虑和冷落的阴影,他希望能“清静”,内心还有淡淡的“悲凉”。正因为如此,他笔下的秋味、秋色和秋意,自然地笼罩了一层主观感彩。

文章不写富有“暖色”的香山,不写游人如织的公园胜境,而写“租人家一椽破屋来住着”在破腰壁中,静对着牵牛花的蓝朵”。

文章紧扣“清”?“静”?“悲凉”这三个词语,来描绘景物。只对景物作寥寥几笔的勾勒,便将读者带进故都之秋的清、静、悲凉的无限秋意之中。 文章小结 悲 秋

陆游

残年孤寂不禁秋,醉自凄凉醒更愁。

富贵空成守钱虏,吾今何止百宜休。1.下列各组词语中,有错别字的一组是 ( )

A.笼罩 幽远 姿态 寥寥数笔

B.扭曲 落漠 碧绿 疏疏落落

C.喇叭 颓废 蟋蟀 缓慢悠闲

D.啼唱 歧韵 橄榄 混混沌沌“漠”应为“寞”。依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝____下来的日光。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的________。

像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会_____得满地。

着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一______,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说。

A.漏 点缀 铺 立 B.射 装点 洒 站

C.照 装饰 落 坐 D.漏 装点 落 站下列句子中,运用了比喻修辞手法的一句是 ( )

像花而又不是花的那种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候。

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?不同事物之间具有相似性,才构成比喻。下列对“说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下”这句话的分析,不当的一项是 ( )

蓝色、白色是冷色,能表现故都之秋的“清、静、悲凉”的特点。

蓝色或白色的牵牛花切合作者当时那种落寞的情怀。

这是一种以情驭景、以景显情的写法。

色调的选择表现了作者独特的审美观。分析游离了原文语境。立足教育 开创未来

抗战爆发后,赴武汉参加抗日救国运动,后在南洋从事抗日工作,一九四五年九月被日本宪兵秘密杀害于苏门达腊。 由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从一九三三年四月由上海迁居杭州,居住近三年。在这段时间他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活,一九三四年七月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛至北平再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了此篇优美的散文。写作背景结构分析听录音,分析课文结构,并概括内容:第一部分(第1-2段):总写对北国之秋、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情。

第二部分(第3-11段):分写部分,从记叙和议论两部分描写古都纷繁多彩的秋天景象,赞美北国之秋。

第三部分(第12-13段):总括全文,强调南国之秋不及北国之秋,直抒作者对北国之秋的眷恋。散文的特点是“形散而神聚”,本文围绕“秋”描写了哪些关于秋的景物?具体研读清晨小院、槐树落蕊、秋蝉残声、闲话秋凉、秋树奇景你认为作者主要从哪几个方面来写故都的秋?各具怎样的特点?秋光:碧绿的天色,漏下的日光,玉泉的夜月,钓鱼台的柳影。

秋声:西山的虫唱,秋蝉的残声,驯鸽的飞声,潭柘寺的钟声。

秋色:枣儿,牵牛花。

秋味:秋槐落蕊,秋雨。具体研读高远柔和、清冷凄凉、哀惋、高亢、悠远、清亮冷漠、火热落寞、凄凉纵观全文,用最简练的文字概括北国和南国秋的特点。文中为何多次提到南国之秋?具体研读北国秋—— 清、静、悲凉。

南国秋—— 慢、润、淡。

多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。具体研读本文的“形”、“神”是什么?形神的结合点是什么?文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

“结合点”是“清、静、悲凉”。你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?具体研读 文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。具体研读课文中议论的作用是什么? 从记叙到议论,这是从“形”到“神”的深化过程。这段议论,在前面记叙的基础上,从理喻的角度进一步颂秋,赞颂北国之秋。文中写了“青天下驯鸽的飞声”,“秋蝉的衰弱的残声”,“息列索落的雨声”,“缓慢悠闲的人声”,同样给人以幽静的感觉,这是什么原因?具体研读 这是运用了衬托的手法,以静衬动,以有声衬无声。形成了一种“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”的艺术效果,上述声音是细小的,能听到这些细小的声音,就能给人幽静的感觉,说明这个地方寂静无声。写作特点文章将自然的“客观色彩”──故都的秋色,与作家内心的“主观色彩”──个人心情自然地融化在一起。“秋中有情的眷念,情中有秋的寂寞。”

“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。”全文紧扣“清”、“静”、“悲凉”落笔,以情驭景,以景显情,信手写来,情景浑然一体。品位语言江南,秋当然也是有的;但草木雕得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风…… 分号后的三句话,结构相同,整齐统一,有整齐的美感。其中三个形容词,表现的都是平淡细腻的意味。它们又都是响亮的音节,声调相同。前后两字押韵,读起来声韵铿锵,有很强的音乐感。品位语言秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开,半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。 用反喻的手法使“秋并不是名花,也并不是美酒”表现出与一般句式相比较的“语言美”,即他不说“秋是什么”,而说“秋不是什么”,从而增强了新意。下面又用借喻的手法将对名花、名酒的领略不深不透,比得像“花半开”“酒半醉”,两样也增强了新意。品位语言南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。 本段作者使用内容上的对比,比较南北方“秋”的区别,其中不仅上下部分内容的表述都用了的排比句式,尤其下半部分,作者不直接和具体说南北方有关秋的比较,而是使用文言句式的排比句表达出只能意会不好言传,并能留给读者丰富的想象余地的艺术效果。 作者所处的社会环境,在他内心投下了忧虑和冷落的阴影,他希望能“清静”,内心还有淡淡的“悲凉”。正因为如此,他笔下的秋味、秋色和秋意,自然地笼罩了一层主观感彩。

文章不写富有“暖色”的香山,不写游人如织的公园胜境,而写“租人家一椽破屋来住着”在破腰壁中,静对着牵牛花的蓝朵”。

文章紧扣“清”?“静”?“悲凉”这三个词语,来描绘景物。只对景物作寥寥几笔的勾勒,便将读者带进故都之秋的清、静、悲凉的无限秋意之中。 文章小结 悲 秋

陆游

残年孤寂不禁秋,醉自凄凉醒更愁。

富贵空成守钱虏,吾今何止百宜休。1.下列各组词语中,有错别字的一组是 ( )

A.笼罩 幽远 姿态 寥寥数笔

B.扭曲 落漠 碧绿 疏疏落落

C.喇叭 颓废 蟋蟀 缓慢悠闲

D.啼唱 歧韵 橄榄 混混沌沌“漠”应为“寞”。依次填入下列横线处的词语,最恰当的一组是 ( )

从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝____下来的日光。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的________。

像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会_____得满地。

着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一______,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说。

A.漏 点缀 铺 立 B.射 装点 洒 站

C.照 装饰 落 坐 D.漏 装点 落 站下列句子中,运用了比喻修辞手法的一句是 ( )

像花而又不是花的那种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候。

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?不同事物之间具有相似性,才构成比喻。下列对“说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下”这句话的分析,不当的一项是 ( )

蓝色、白色是冷色,能表现故都之秋的“清、静、悲凉”的特点。

蓝色或白色的牵牛花切合作者当时那种落寞的情怀。

这是一种以情驭景、以景显情的写法。

色调的选择表现了作者独特的审美观。分析游离了原文语境。立足教育 开创未来