人教版(2019)选择性必修第二册 3.1 交变电流 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)选择性必修第二册 3.1 交变电流 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-05-22 20:22:29 | ||

图片预览

文档简介

“交变电流的产生”的教学设计

第一部分 教学目标和学情分析

一、核心素养教学目标分析

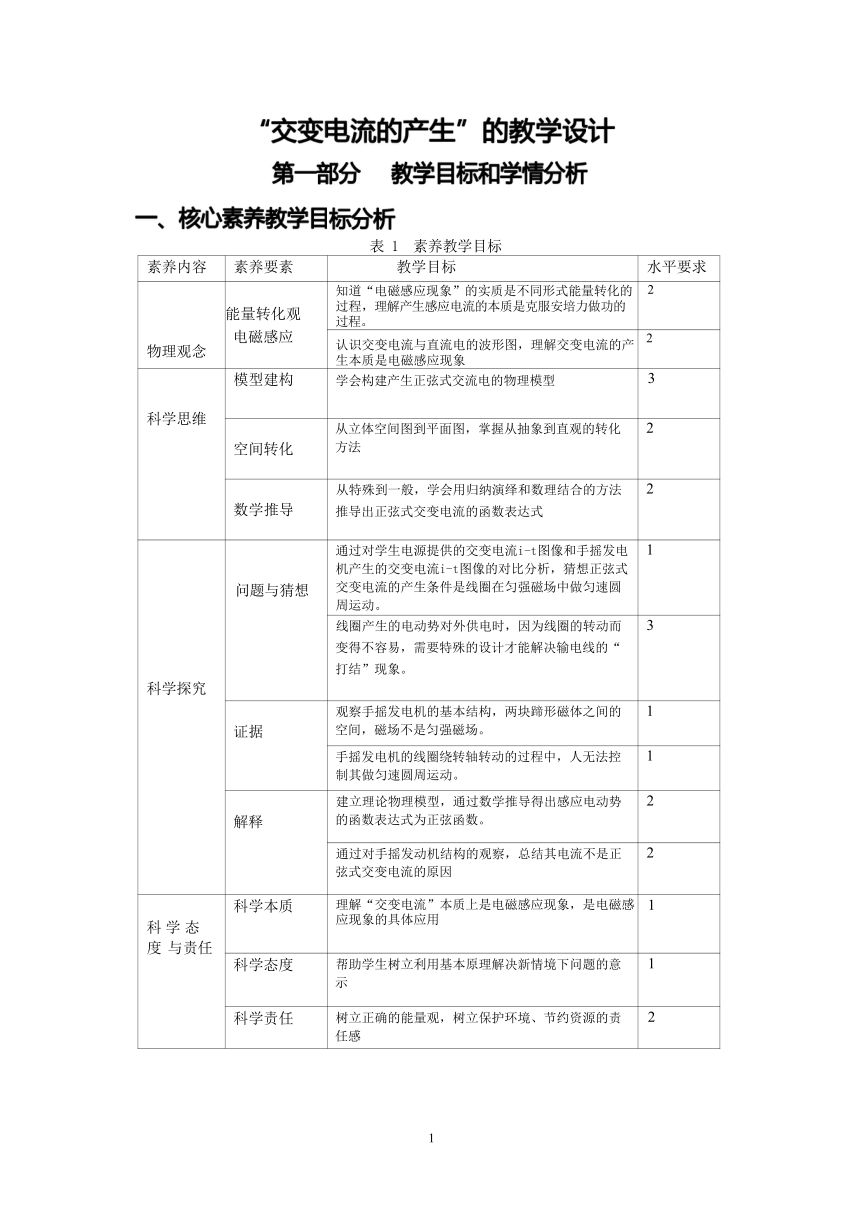

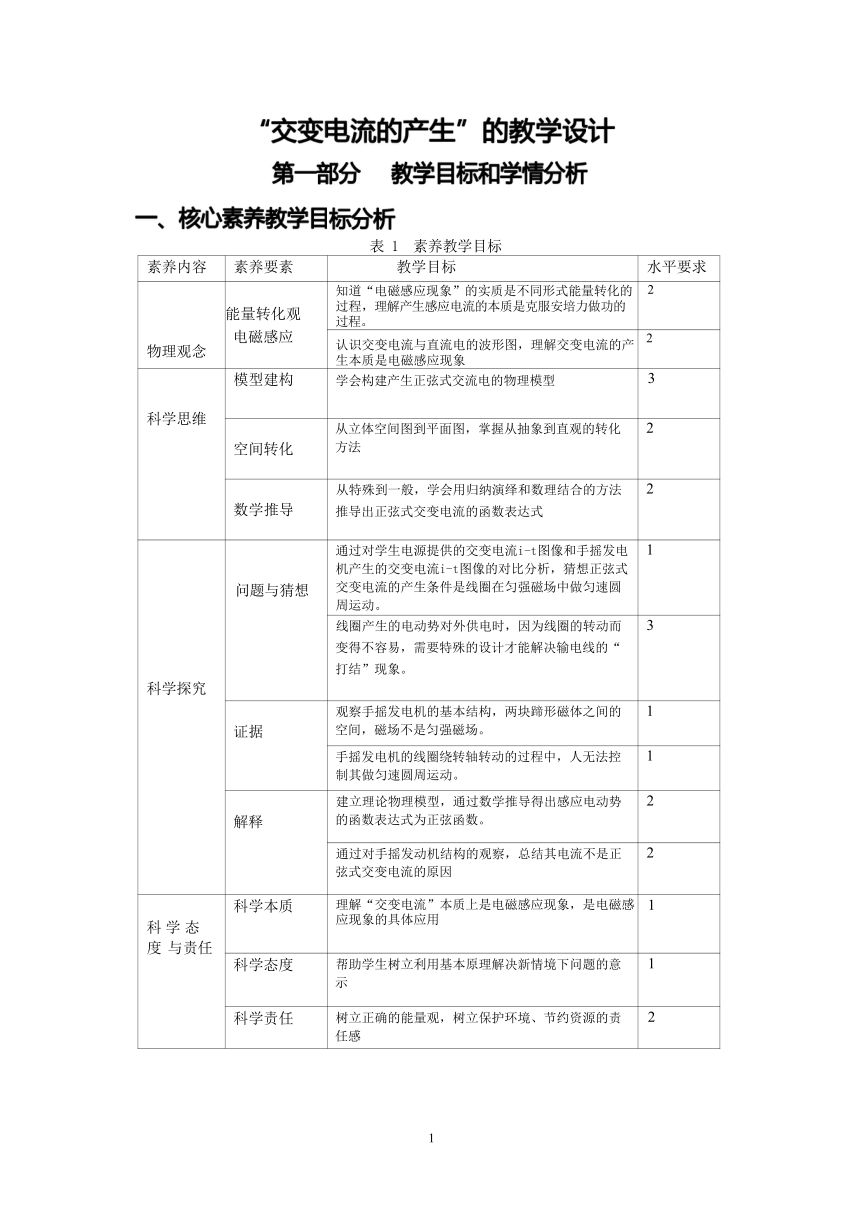

表 1 素养教学目标

素养内容 素养要素 教学目标 水平要求

物理观念 能量转化观 电磁感应 知道“电磁感应现象”的实质是不同形式能量转化的过程,理解产生感应电流的本质是克服安培力做功的过程。 2

认识交变电流与直流电的波形图,理解交变电流的产生本质是电磁感应现象 2

科学思维 模型建构 学会构建产生正弦式交流电的物理模型 3

空间转化 从立体空间图到平面图,掌握从抽象到直观的转化方法 2

数学推导 从特殊到一般,学会用归纳演绎和数理结合的方法推导出正弦式交变电流的函数表达式 2

科学探究 问题与猜想 通过对学生电源提供的交变电流i-t图像和手摇发电机产生的交变电流i-t图像的对比分析,猜想正弦式交变电流的产生条件是线圈在匀强磁场中做匀速圆周运动。 1

线圈产生的电动势对外供电时,因为线圈的转动而变得不容易,需要特殊的设计才能解决输电线的“打结”现象。 3

证据 观察手摇发电机的基本结构,两块蹄形磁体之间的空间,磁场不是匀强磁场。 1

手摇发电机的线圈绕转轴转动的过程中,人无法控制其做匀速圆周运动。 1

解释 建立理论物理模型,通过数学推导得出感应电动势的函数表达式为正弦函数。 2

通过对手摇发动机结构的观察,总结其电流不是正弦式交变电流的原因 2

科 学 态 度 与责任 科学本质 理解“交变电流”本质上是电磁感应现象,是电磁感应现象的具体应用 1

科学态度 帮助学生树立利用基本原理解决新情境下问题的意示 1

科学责任 树立正确的能量观,树立保护环境、节约资源的责任感 2

1

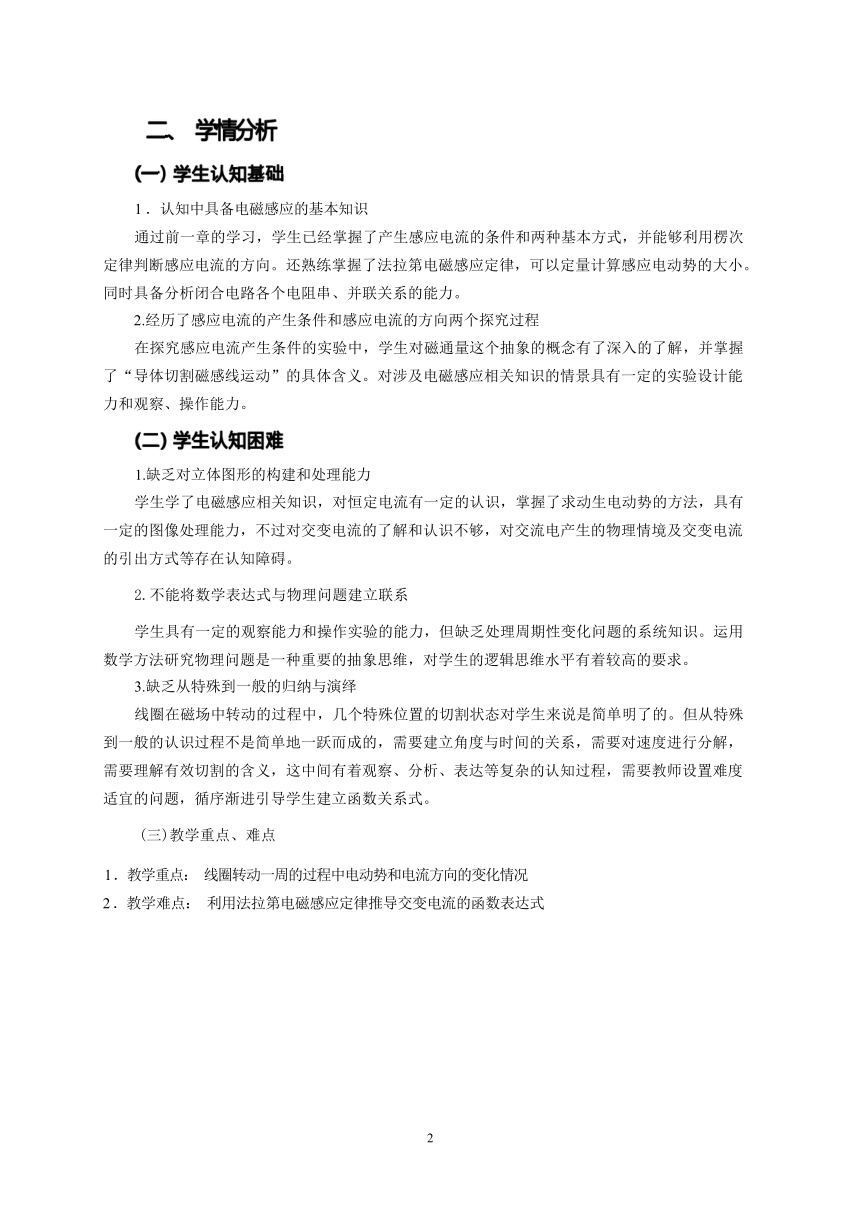

二、 学情分析

(一) 学生认知基础

1 .认知中具备电磁感应的基本知识

通过前一章的学习,学生已经掌握了产生感应电流的条件和两种基本方式,并能够利用楞次定律判断感应电流的方向。还熟练掌握了法拉第电磁感应定律,可以定量计算感应电动势的大小。同时具备分析闭合电路各个电阻串、并联关系的能力。

2.经历了感应电流的产生条件和感应电流的方向两个探究过程

在探究感应电流产生条件的实验中,学生对磁通量这个抽象的概念有了深入的了解,并掌握了“导体切割磁感线运动”的具体含义。对涉及电磁感应相关知识的情景具有一定的实验设计能力和观察、操作能力。

(二) 学生认知困难

1.缺乏对立体图形的构建和处理能力

学生学了电磁感应相关知识,对恒定电流有一定的认识,掌握了求动生电动势的方法,具有一定的图像处理能力,不过对交变电流的了解和认识不够,对交流电产生的物理情境及交变电流的引出方式等存在认知障碍。

2.不能将数学表达式与物理问题建立联系

学生具有一定的观察能力和操作实验的能力,但缺乏处理周期性变化问题的系统知识。运用数学方法研究物理问题是一种重要的抽象思维,对学生的逻辑思维水平有着较高的要求。

缺乏从特殊到一般的归纳与演绎

线圈在磁场中转动的过程中,几个特殊位置的切割状态对学生来说是简单明了的。但从特殊到一般的认识过程不是简单地一跃而成的,需要建立角度与时间的关系,需要对速度进行分解,需要理解有效切割的含义,这中间有着观察、分析、表达等复杂的认知过程,需要教师设置难度适宜的问题,循序渐进引导学生建立函数关系式。

(三)教学重点、难点

1 .教学重点: 线圈转动一周的过程中电动势和电流方向的变化情况

2 .教学难点: 利用法拉第电磁感应定律推导交变电流的函数表达式

2

第二部分 教学任务和实施策略

一、 教学任务、问题和目标指向

表 2 教学任务、问题和目标指向

教学任务 探究问题 目标指向

认识交流电与直流电的特点 问题 :交变电流与直流电的本质区别? 认识交变电流的典型特征--大小、方向不断改变

观察手摇发电机的基本结构、理解发电原理 问题1:发电机的核心结构与发电原理? 理解发电过程的原理为电磁感应现象

问题 2:关于发电机的转动可以分成几种类型 理解线圈与磁极的相对运动是产生感应电动势的条件

问题3:观察手摇发电机在一个转动周期内电流方向改变次数? 引发对电流方向改变的初步感知和思考

理论推导正弦式交流电的函数表达式 问题1:为了探究交变电流的基本规律,我们如何建立理想化的物理模型? 引导学生建立理想化物理模型,通过问题串的形式,从简单到复杂,从特殊到一般,层层递进,推导出交变电流的函数表达式。这种以知识生成逻辑关系进行教学的方式有利于提升学生的认知水平。为解决复杂问题提供了一种常见的方法和途径,有利于培养学生解决复杂问题的能力。

问题 2:经过时间t线圈与中性面的夹角如何表示

问题3:有效切割磁感线的是线圈中的那几条边?其线速度的大小及方向?

问题4:切割边的有效切割速度如何表示?

问题5:单边产生的感应电动势的大小和方向?

问题6:整个线圈产生的感应电动势为多大?

手摇发电机电流情况分析 问题:手摇发电机的电流变化曲线为什么不是正弦式交流电? 进一步理解产生正弦式交变电流的条件

了解日常生活中的交变电流 关于三峡水电站你了解多少?它的发电原理是什么?跟我们的手摇发电机有何不同之处? 关注我国能源供给情况,了解国家大型工程的宏大和贡献

二、 教学实施策略分析

( 一 ) 教学模式

运用技术探究教学模式和理论推导相结合实施本节课教学。

(二) 教学资源

自制简易发电机、手摇式发电机、二极管、可以演示线圈转动的自制教具、电流传感器

(三) 教学流程

教学实施流程如图所示:

第三部分 教学实施过程

利用电电流、电压传感器认识交变电流与直流电

【演示实验】将电流传感器分别与学生电源的交流输出端和直流输出端相连接,外接定值电阻形成闭合回路,观察电流传感器绘制的i-t图像和U-t图像,并让学生描述其特点。通过对比分析,教师给出交变电流的定义,交变电流是大小和方向随时间发生周期性变化的电流。利用家用电器的铭片,介绍我国日常生活用电的电压、频率等参数,让学生初步了解描述交流电的基本物理量。展示一部手机利用无线充电技术进行充电的情境,引入探究课题:如何利用电磁感应原理产生交变电流。

观察自制简易发电机和手摇发电机的基本结构

【思考讨论】让学生观察自制简易发电机和手摇发电机的基本结构及工作过程,利用电磁感应基本原理,讨论得出产生电流的基本条件为磁铁和线圈有相对运动。

运用技术探究教学模式实施“交变电流的产生”教学

【提出课题】通过观察手摇发电机的结构,对比手摇发电机和学生电源提供的交变电流u-t图像,猜想在什么条件下可以产生正弦式交流电。

【理论设计】有部分同学提出,矩形线框在径向磁场中绕着中心轴转动,磁场分布如图所示,有可能产生正弦式的交变电流。

【分析评估】由右手定则分析得出,线圈在转动的过程中,感应电动势的方向虽然会周期性发生改变,但感应电动势的大小保持不变,此方案不正确。

【优化设计】去掉中间的铁芯,内部磁场接近匀强磁场,有同学提出矩形线框在匀强磁场中转动,有可能产生正弦式交变电流。

【分析评估】当矩形线圈在匀强磁场中绕着转轴匀速转动时,线框产生的感应电动势大小和方向都会发生周期变化,符合交变电流的变化特点。

【探究结果】矩形线圈在匀强磁场中绕着与磁场垂直的转轴做匀速圆周运动时,会产生正弦式的交变电流。并构建物理模型--矩形线圈在匀强磁场中绕着与磁场垂直的转轴做匀速圆周运动。教师引导学生将空间立体图转化为平面图,并给出中性面的定义。

【理论推导】教师设置问题串,引导学生循序渐进推导出交变电流的表达式。

提出问题,如图所示,在磁感应强度B的匀强磁场中,矩形线圈逆时针绕中心轴匀速转动,角速度为。AD、BC的长度为,AB、CD的长度为。

问题1:当线圈与磁场垂直时,感应电动势为多大?方向如何?

问题2:当线圈与磁场平行时,感应电动势为多大?方向如何?

问题3:从中性面开始计时,经历时间后,线圈与中性面的夹角θ为多大?

问题4:AB和CD边的线速度为多大?方向如何?有效切割速度多大?

问题5:AB和CD边产生的感应电动势多大?两者的方向如何?整个线圈产生的感应电动势为多大?

问题6:若实际线圈的匝数为N,整个线圈中的感应电动势为多大?

教师总结:N匝线圈在任意时间产生的电动势函数表达式为,转动过程中,感应电动势的最大值为。

【实验设计】

设计1:如何提供匀强电场?

设计2:如何让线圈绕转轴匀速转动?

设计3:如何引出矩形线框交变电流,为外电路供电。

学生尝试提出设计方案,教师点评。利用投影展示实物,学生认真观察甲、乙两幅图中的构造,黑色填充物质为绝缘材料。对比甲乙两种情况下电刷的位置,分析两者的区别。利用电流传感器观察两种情况下输出的电流大小和方向随时间变化的规律。

引导学生通过课本提供的物理模型图,分析电刷与金属环的作用,并判断线圈转动一周电流改变2次方向,每经过中性面一次电流方向改变一次。

小组讨论:为什么将滑片置于乙图的位置时,同样的线圈转动情境,电流传感器显示的电流方向却没有发生变化?尝试画出物理模型图,并解释原理。

【结论分析】为什么手摇发电机输出的交流电不是正弦式交变电流?

解释原因:①线圈所在空间的磁场不是匀强磁场; ②手摇动的过程中,线圈不是匀速圆周运动;通过分析过程强化正弦式交变电流的产生条件。

了解生活中的交流发动机

介绍两种常见的发电机:①旋转电枢式发电机;②旋转磁极式发电机;教师利用ppt展示两种发电机的发电过程,学生在阅读课本的基础上讨论两种发电机的利弊,在讨论交流的基础上达成共识:旋转刺激式发电机更优秀,因为旋转磁极式发电机不需要滑环和电刷,结构简单,可以避免电压过高时出现火花放电。正弦式交流电是最常见、且较简单的一种交流电,国家电网输出的电流即为正弦式交变电流。但交流电的形式有很多种。布置课后作业:了解生活中涉及到的比较典型的交流电形式,并思考在生产和生活中为什么大多使用的交变电流?交变电流和直流电各有什么优缺点?交变电流的出现极大地促进了生产力的发展,饮水思源,查阅资料,了解交流电之父尼古拉特斯拉的生平事迹。

第四部分 “交变电流的产生”技术探究教学小结

本节课利用电流传感器,将抽象的交流电以图象的形式直观呈现出来,让学生在已有的认知水平轻松接受“交流电”这一陌生概念。以手摇发电机的实物模型展开教学活动,为学生提供了直观、鲜明的感性材料,在此基础上引导学生经历抽象、概括、分析和总结的过程。正弦式交变电流的理论推导是本节课的重点和难点,通过对学生电源提供的交变电流和手摇发动机的交变电流进行对比分析,做出合理猜想:线圈绕着垂直磁场的转轴在匀强磁场中做匀速圆周运动,可能是正弦式交变电流的条件。在此基础上,构建物理模型,进行数学推导,得出函数表达式。此教学过程以问题串的形式,引导学生从空间到平面,从特殊到一般,层层递进,一步一步展开讨论,,让学生在问题探索的过程中逐步提升解决复杂问题的能力。

9

第一部分 教学目标和学情分析

一、核心素养教学目标分析

表 1 素养教学目标

素养内容 素养要素 教学目标 水平要求

物理观念 能量转化观 电磁感应 知道“电磁感应现象”的实质是不同形式能量转化的过程,理解产生感应电流的本质是克服安培力做功的过程。 2

认识交变电流与直流电的波形图,理解交变电流的产生本质是电磁感应现象 2

科学思维 模型建构 学会构建产生正弦式交流电的物理模型 3

空间转化 从立体空间图到平面图,掌握从抽象到直观的转化方法 2

数学推导 从特殊到一般,学会用归纳演绎和数理结合的方法推导出正弦式交变电流的函数表达式 2

科学探究 问题与猜想 通过对学生电源提供的交变电流i-t图像和手摇发电机产生的交变电流i-t图像的对比分析,猜想正弦式交变电流的产生条件是线圈在匀强磁场中做匀速圆周运动。 1

线圈产生的电动势对外供电时,因为线圈的转动而变得不容易,需要特殊的设计才能解决输电线的“打结”现象。 3

证据 观察手摇发电机的基本结构,两块蹄形磁体之间的空间,磁场不是匀强磁场。 1

手摇发电机的线圈绕转轴转动的过程中,人无法控制其做匀速圆周运动。 1

解释 建立理论物理模型,通过数学推导得出感应电动势的函数表达式为正弦函数。 2

通过对手摇发动机结构的观察,总结其电流不是正弦式交变电流的原因 2

科 学 态 度 与责任 科学本质 理解“交变电流”本质上是电磁感应现象,是电磁感应现象的具体应用 1

科学态度 帮助学生树立利用基本原理解决新情境下问题的意示 1

科学责任 树立正确的能量观,树立保护环境、节约资源的责任感 2

1

二、 学情分析

(一) 学生认知基础

1 .认知中具备电磁感应的基本知识

通过前一章的学习,学生已经掌握了产生感应电流的条件和两种基本方式,并能够利用楞次定律判断感应电流的方向。还熟练掌握了法拉第电磁感应定律,可以定量计算感应电动势的大小。同时具备分析闭合电路各个电阻串、并联关系的能力。

2.经历了感应电流的产生条件和感应电流的方向两个探究过程

在探究感应电流产生条件的实验中,学生对磁通量这个抽象的概念有了深入的了解,并掌握了“导体切割磁感线运动”的具体含义。对涉及电磁感应相关知识的情景具有一定的实验设计能力和观察、操作能力。

(二) 学生认知困难

1.缺乏对立体图形的构建和处理能力

学生学了电磁感应相关知识,对恒定电流有一定的认识,掌握了求动生电动势的方法,具有一定的图像处理能力,不过对交变电流的了解和认识不够,对交流电产生的物理情境及交变电流的引出方式等存在认知障碍。

2.不能将数学表达式与物理问题建立联系

学生具有一定的观察能力和操作实验的能力,但缺乏处理周期性变化问题的系统知识。运用数学方法研究物理问题是一种重要的抽象思维,对学生的逻辑思维水平有着较高的要求。

缺乏从特殊到一般的归纳与演绎

线圈在磁场中转动的过程中,几个特殊位置的切割状态对学生来说是简单明了的。但从特殊到一般的认识过程不是简单地一跃而成的,需要建立角度与时间的关系,需要对速度进行分解,需要理解有效切割的含义,这中间有着观察、分析、表达等复杂的认知过程,需要教师设置难度适宜的问题,循序渐进引导学生建立函数关系式。

(三)教学重点、难点

1 .教学重点: 线圈转动一周的过程中电动势和电流方向的变化情况

2 .教学难点: 利用法拉第电磁感应定律推导交变电流的函数表达式

2

第二部分 教学任务和实施策略

一、 教学任务、问题和目标指向

表 2 教学任务、问题和目标指向

教学任务 探究问题 目标指向

认识交流电与直流电的特点 问题 :交变电流与直流电的本质区别? 认识交变电流的典型特征--大小、方向不断改变

观察手摇发电机的基本结构、理解发电原理 问题1:发电机的核心结构与发电原理? 理解发电过程的原理为电磁感应现象

问题 2:关于发电机的转动可以分成几种类型 理解线圈与磁极的相对运动是产生感应电动势的条件

问题3:观察手摇发电机在一个转动周期内电流方向改变次数? 引发对电流方向改变的初步感知和思考

理论推导正弦式交流电的函数表达式 问题1:为了探究交变电流的基本规律,我们如何建立理想化的物理模型? 引导学生建立理想化物理模型,通过问题串的形式,从简单到复杂,从特殊到一般,层层递进,推导出交变电流的函数表达式。这种以知识生成逻辑关系进行教学的方式有利于提升学生的认知水平。为解决复杂问题提供了一种常见的方法和途径,有利于培养学生解决复杂问题的能力。

问题 2:经过时间t线圈与中性面的夹角如何表示

问题3:有效切割磁感线的是线圈中的那几条边?其线速度的大小及方向?

问题4:切割边的有效切割速度如何表示?

问题5:单边产生的感应电动势的大小和方向?

问题6:整个线圈产生的感应电动势为多大?

手摇发电机电流情况分析 问题:手摇发电机的电流变化曲线为什么不是正弦式交流电? 进一步理解产生正弦式交变电流的条件

了解日常生活中的交变电流 关于三峡水电站你了解多少?它的发电原理是什么?跟我们的手摇发电机有何不同之处? 关注我国能源供给情况,了解国家大型工程的宏大和贡献

二、 教学实施策略分析

( 一 ) 教学模式

运用技术探究教学模式和理论推导相结合实施本节课教学。

(二) 教学资源

自制简易发电机、手摇式发电机、二极管、可以演示线圈转动的自制教具、电流传感器

(三) 教学流程

教学实施流程如图所示:

第三部分 教学实施过程

利用电电流、电压传感器认识交变电流与直流电

【演示实验】将电流传感器分别与学生电源的交流输出端和直流输出端相连接,外接定值电阻形成闭合回路,观察电流传感器绘制的i-t图像和U-t图像,并让学生描述其特点。通过对比分析,教师给出交变电流的定义,交变电流是大小和方向随时间发生周期性变化的电流。利用家用电器的铭片,介绍我国日常生活用电的电压、频率等参数,让学生初步了解描述交流电的基本物理量。展示一部手机利用无线充电技术进行充电的情境,引入探究课题:如何利用电磁感应原理产生交变电流。

观察自制简易发电机和手摇发电机的基本结构

【思考讨论】让学生观察自制简易发电机和手摇发电机的基本结构及工作过程,利用电磁感应基本原理,讨论得出产生电流的基本条件为磁铁和线圈有相对运动。

运用技术探究教学模式实施“交变电流的产生”教学

【提出课题】通过观察手摇发电机的结构,对比手摇发电机和学生电源提供的交变电流u-t图像,猜想在什么条件下可以产生正弦式交流电。

【理论设计】有部分同学提出,矩形线框在径向磁场中绕着中心轴转动,磁场分布如图所示,有可能产生正弦式的交变电流。

【分析评估】由右手定则分析得出,线圈在转动的过程中,感应电动势的方向虽然会周期性发生改变,但感应电动势的大小保持不变,此方案不正确。

【优化设计】去掉中间的铁芯,内部磁场接近匀强磁场,有同学提出矩形线框在匀强磁场中转动,有可能产生正弦式交变电流。

【分析评估】当矩形线圈在匀强磁场中绕着转轴匀速转动时,线框产生的感应电动势大小和方向都会发生周期变化,符合交变电流的变化特点。

【探究结果】矩形线圈在匀强磁场中绕着与磁场垂直的转轴做匀速圆周运动时,会产生正弦式的交变电流。并构建物理模型--矩形线圈在匀强磁场中绕着与磁场垂直的转轴做匀速圆周运动。教师引导学生将空间立体图转化为平面图,并给出中性面的定义。

【理论推导】教师设置问题串,引导学生循序渐进推导出交变电流的表达式。

提出问题,如图所示,在磁感应强度B的匀强磁场中,矩形线圈逆时针绕中心轴匀速转动,角速度为。AD、BC的长度为,AB、CD的长度为。

问题1:当线圈与磁场垂直时,感应电动势为多大?方向如何?

问题2:当线圈与磁场平行时,感应电动势为多大?方向如何?

问题3:从中性面开始计时,经历时间后,线圈与中性面的夹角θ为多大?

问题4:AB和CD边的线速度为多大?方向如何?有效切割速度多大?

问题5:AB和CD边产生的感应电动势多大?两者的方向如何?整个线圈产生的感应电动势为多大?

问题6:若实际线圈的匝数为N,整个线圈中的感应电动势为多大?

教师总结:N匝线圈在任意时间产生的电动势函数表达式为,转动过程中,感应电动势的最大值为。

【实验设计】

设计1:如何提供匀强电场?

设计2:如何让线圈绕转轴匀速转动?

设计3:如何引出矩形线框交变电流,为外电路供电。

学生尝试提出设计方案,教师点评。利用投影展示实物,学生认真观察甲、乙两幅图中的构造,黑色填充物质为绝缘材料。对比甲乙两种情况下电刷的位置,分析两者的区别。利用电流传感器观察两种情况下输出的电流大小和方向随时间变化的规律。

引导学生通过课本提供的物理模型图,分析电刷与金属环的作用,并判断线圈转动一周电流改变2次方向,每经过中性面一次电流方向改变一次。

小组讨论:为什么将滑片置于乙图的位置时,同样的线圈转动情境,电流传感器显示的电流方向却没有发生变化?尝试画出物理模型图,并解释原理。

【结论分析】为什么手摇发电机输出的交流电不是正弦式交变电流?

解释原因:①线圈所在空间的磁场不是匀强磁场; ②手摇动的过程中,线圈不是匀速圆周运动;通过分析过程强化正弦式交变电流的产生条件。

了解生活中的交流发动机

介绍两种常见的发电机:①旋转电枢式发电机;②旋转磁极式发电机;教师利用ppt展示两种发电机的发电过程,学生在阅读课本的基础上讨论两种发电机的利弊,在讨论交流的基础上达成共识:旋转刺激式发电机更优秀,因为旋转磁极式发电机不需要滑环和电刷,结构简单,可以避免电压过高时出现火花放电。正弦式交流电是最常见、且较简单的一种交流电,国家电网输出的电流即为正弦式交变电流。但交流电的形式有很多种。布置课后作业:了解生活中涉及到的比较典型的交流电形式,并思考在生产和生活中为什么大多使用的交变电流?交变电流和直流电各有什么优缺点?交变电流的出现极大地促进了生产力的发展,饮水思源,查阅资料,了解交流电之父尼古拉特斯拉的生平事迹。

第四部分 “交变电流的产生”技术探究教学小结

本节课利用电流传感器,将抽象的交流电以图象的形式直观呈现出来,让学生在已有的认知水平轻松接受“交流电”这一陌生概念。以手摇发电机的实物模型展开教学活动,为学生提供了直观、鲜明的感性材料,在此基础上引导学生经历抽象、概括、分析和总结的过程。正弦式交变电流的理论推导是本节课的重点和难点,通过对学生电源提供的交变电流和手摇发动机的交变电流进行对比分析,做出合理猜想:线圈绕着垂直磁场的转轴在匀强磁场中做匀速圆周运动,可能是正弦式交变电流的条件。在此基础上,构建物理模型,进行数学推导,得出函数表达式。此教学过程以问题串的形式,引导学生从空间到平面,从特殊到一般,层层递进,一步一步展开讨论,,让学生在问题探索的过程中逐步提升解决复杂问题的能力。

9