12 祝福 课件(共18张PPT)

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

祝

福

鲁

迅

主题:小说是时代的隐喻

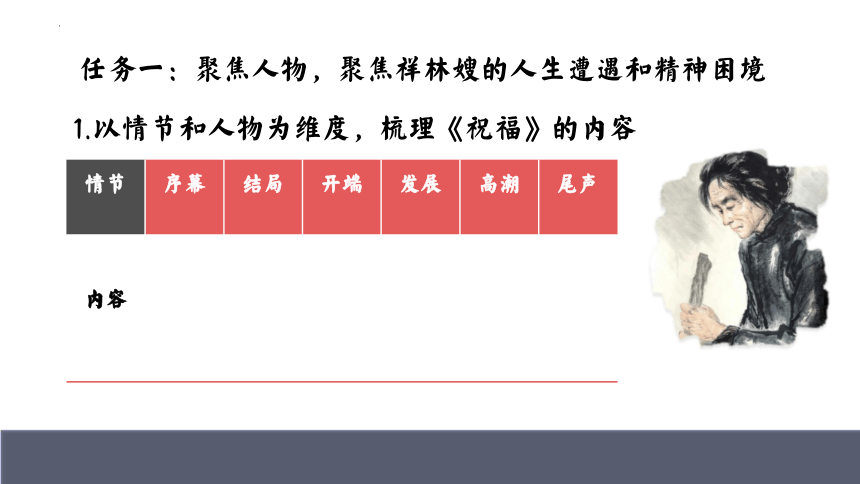

任务一:聚焦人物,聚焦祥林嫂的人生遭遇和精神困境

情节 序幕 结局 开端 发展 高潮 尾声

内容

1.以情节和人物为维度,梳理《祝福》的内容

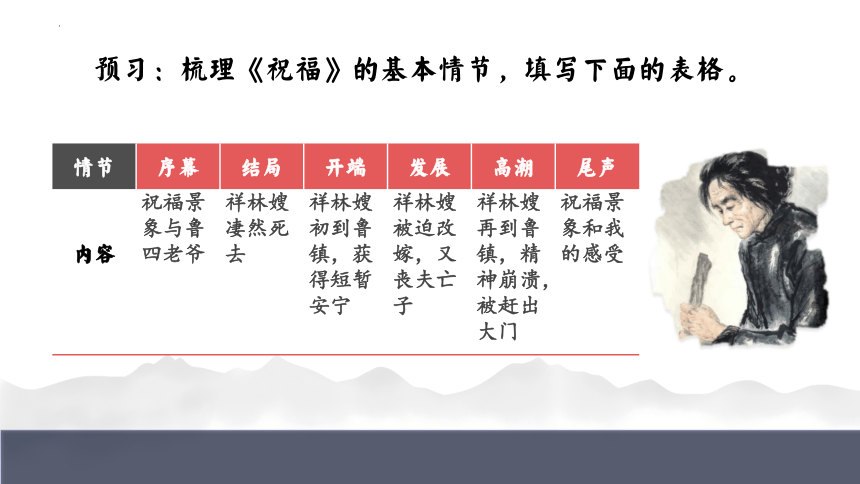

预习:梳理《祝福》的基本情节,填写下面的表格。

情节 序幕 结局 开端 发展 高潮 尾声

内容 祝福景象与鲁四老爷 祥林嫂凄然死去 祥林嫂初到鲁镇,获得短暂安宁 祥林嫂被迫改嫁,又丧夫亡子 祥林嫂再到鲁镇,精 神崩溃,被赶出大门 祝福景象和我的感受

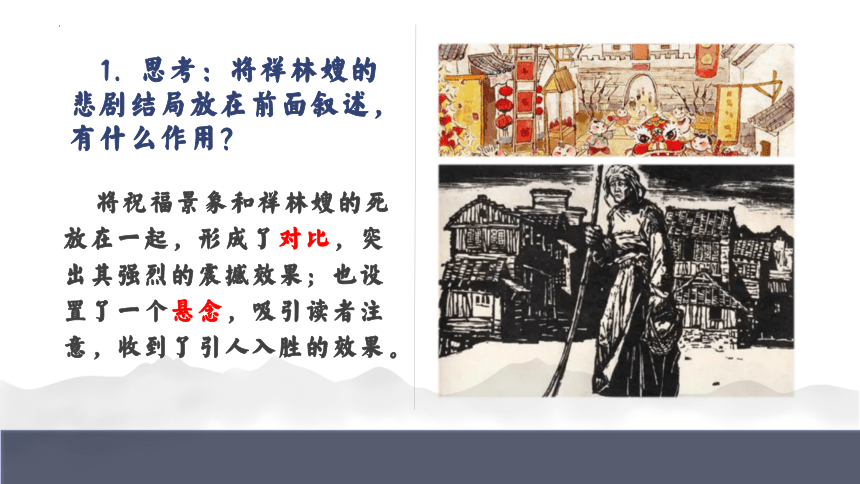

1. 思考:将祥林嫂的悲剧结局放在前面叙述,有什么作用?

将祝福景象和祥林嫂的死放在一起,形成了对比,突出其强烈的震撼效果;也设置了一个悬念,吸引读者注意,收到了引人入胜的效果。

年龄 经历 时间 他人态度

大约二十六七 丈夫离世,逃到鲁镇帮佣 冬初

2、如果将倒叙还原为顺叙,以祥林嫂的人生经历为线索,重新梳理祥林嫂的故事,将会是怎样的呢?请阅读小说进行梳理,完成表格。从时间上看有何特点?

情节知识点

年龄 经历 时间 他人态度

大约二十六七 丈夫离世,初逃鲁镇帮佣 冬初 四叔嫌弃寡妇,四婶赞赏勤劳

大约二十七八 被人劫回,被迫改嫁 春天 婆婆迫嫁,他人感慨,默许

大约二十八九 生孩阿毛,过得平稳 年底 觉得她交好运,不再过问

三十、三十一 丧夫失子,再到鲁镇帮佣 春、秋 大伯收走屋子,四婶同情收留

大约三十二三 重述遭遇,捐献门槛,不让祭祀 新年 从消遣工具,到被厌烦冷待。嫌弃她的痴傻。

大约三十七八 沦为乞丐,凄然死去 新年 即使是死,也遭嫌弃是谬种。

表格示例:

知识链接

从其经历可知,祥林嫂的故事几乎都发生在春天,一个充满希望的季节。

活动一小结:

2

2

祥林嫂是封建时代女性的典型代表。

本性淳朴善良,勤劳能干,在面对人生的困境和不幸命运时,她也会努力寻找出路,但是无论她怎样努力,都走不出这张无形的时代大网,并且具有模糊反抗精神的祥林嫂还没有跳出礼教的圈子,所以不能自救,最后只能走向死亡。

活动二:抓住细节描写,鉴赏形象变化

1.请同学们找出《祝福》中关于祥林嫂正面细节描写,体会其性格、心境的变化。

时间 穿着 脸色 眼睛 外在形象 性格、心境

初到鲁镇

再到鲁镇

死前相遇

活动二:抓住细节描写,鉴赏形象变化

1.请同学们找出《祝福》中关于祥林嫂肖像描写,体会其性格、心境的变化。

时间 穿着 脸色 眼睛 外在形象 性格、心境

初到鲁镇 初到白头绳,乌裙,脸色青黄, 脸色青黄,但两颊却还是红的 顺着眼 模样周正 老实温顺 憨厚踏实,勤劳肯干

再到鲁镇 仍然头上扎白头绳,乌裙蓝夹袄,月白背心 脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色 顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了 逆来顺受 憔悴痛苦,仍怀希望

沦为乞丐 头发全白,全不像四十上下的人,提着竹篮,拄着竹竿,下端开了裂。 脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色 只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物 未老先衰 麻木绝望、丧失生机

活动二:抓住细节描写,鉴赏形象变化

活动二小结:

2

2

鲁迅曾说过“要极俭省地画出一个人的特点,最好是画出他的眼睛。”又有人说“眼睛是心灵的窗户”,由此可见,通过一个人眼神的外在变化,仔细辨析便可知晓一个人性情的变化、命运的变化。本文中祥林嫂眼睛(眼神)的变化,暗示着她收到外在环境的影响,承受了巨大打击,造成其性情的变化,也预示着她一步步走向“毁灭”,走进死亡。

这句话是向来沉默的祥林嫂首次主动向人倾诉内心的台词,并在文中多次出现,既表现了她的善良、柔弱,又表现了她痛失爱子后的自责与追悔。而她又无力改变现实,一遍一遍诉说的背后体现她的卑微可怜。

我真傻,真的

活动三:分析变化原因,探究小说主题

1.请同学们找出影响祥林嫂命运走向的人物,并分析他们对祥林嫂的影响。

活动三:分析变化原因,探究小说主题

第一次皱眉是在祥林嫂初到鲁镇的时候 ,虽然收留了祥林嫂,但讨厌她是一个寡妇;第二次皱眉是在鲁四老爷得知祥林嫂的来路不正 之后,表明他对祥林嫂出逃行为的不满、厌恶;第三次皱眉是祥林嫂再到鲁镇的时候, 鲁四老爷认为祥林嫂丧夫丧子,伤风败俗,不干不净,绝不能沾手祭祖。

鲁四老爷的三次皱眉

鲁四老爷是封建思想的代表人物,当然就更不能容忍这种违反封建贞节观的现象存在,他一口咬定,祥林嫂是“败坏风俗的”,于是祥林嫂连祭祀时拿筷子、烛台的权利都被剥夺了。这是何等严重的人格污辱,又是多么惨重的精神摧残啊!

活动三:分析变化原因,探究小说主题

鲁镇众人的冷漠

很显然,听阿毛的故事,只不过在满足着他们猎奇的心理,是在对别人不幸的咀嚼中获得对自己卑微生活的满足感。在他们眼里,祥林嫂是个不值得同情的不祥之人,在礼教和人性面前,鲁镇人是毫不犹豫的选择了前者。“存天理,灭人欲”,高高在上的冰冷的封建礼教和伦理道德压抑着人本身的同情、怜悯。正是这些冷漠和鄙薄,将祥林嫂推向了绝望的深渊。

"你放着罢,祥林嫂!"

活动三:分析变化原因,探究小说主题

当第一次鲁四婶制止她,不叫她去拿祭祀用的酒杯和筷子时,“她讪讪的缩了手”。如果说这只是一种严重的难为情,那么,当也曾参与捅刀子的“善女人”——柳妈发出善心,给祥林嫂指出一个向神贿赂以赎罪的主意,而祥林嫂也确实遵照实行之后,鲁四婶依然不许她拿酒杯和筷子,“她像是受了炮烙似的缩手”,这时她的精神彻底崩溃了!古人云“哀莫大于心死”,更哪堪在已死的心灵上再插上几把刀子。心灵已死,躯体也就不堪使用,加速了祥林嫂的死亡。

活动三:分析变化原因,探究小说主题

我的“说不清”

以"我"为代表的新知识青年的无力援助,是导致祥林嫂死亡的直接原因。文中“我”是一个接受了"五四"新思想熏陶的知识青年,是本应伸出自己的援助之手,拯救她于水深火热之中的。但当祥林嫂向“我”提出灵魂有无的问题时,“我”竟然回答“说不清楚”,而这更加坚定了祥林嫂所信奉的人死之后有魂灵的信念。知识分子的软弱性和对祥林嫂援助的无效性直接导致了她的悲剧。

人的命运,既成长于环境,也受制于环境。所有人物对命运的抗争,都是因具体环境的挤压而来一社会环境中的经济、政治、文化等因素通过次要人物与主人公发生直接或间接的联系,进而作用于人物命运。而主人公也是在与这些次要人物所生活的环境中,进行命运的冲撞,或被环境消解,或得以实现自我的蜕变,进而完成命运的抗争。祥林嫂面对封建礼教的迫害与摧残,不屈从于悲惨的命运,进行了“逃”“撞”“捐”“问”等抗争。但她这一生,都无法摆脱封建思想的桎梏。她成长的社会环境使她用封建思想对抗封建秩序,这是她

抗争失败的内在原因。

活动三:分析变化原因,探究小说主题

活动三小结:

“祝福”景象的隐喻意义

“祝福”是一年中最为隆重的延续已久的祭神祭祖、祈年求福的祭典风俗。这一景象点出了辛亥革命以后农村风俗习惯依旧,封建思想依旧,勾勒了守旧顽固的社会环境,揭示了祥林嫂精神困境的根深蒂固的社会基础。

祝

福

鲁

迅

主题:小说是时代的隐喻

任务一:聚焦人物,聚焦祥林嫂的人生遭遇和精神困境

情节 序幕 结局 开端 发展 高潮 尾声

内容

1.以情节和人物为维度,梳理《祝福》的内容

预习:梳理《祝福》的基本情节,填写下面的表格。

情节 序幕 结局 开端 发展 高潮 尾声

内容 祝福景象与鲁四老爷 祥林嫂凄然死去 祥林嫂初到鲁镇,获得短暂安宁 祥林嫂被迫改嫁,又丧夫亡子 祥林嫂再到鲁镇,精 神崩溃,被赶出大门 祝福景象和我的感受

1. 思考:将祥林嫂的悲剧结局放在前面叙述,有什么作用?

将祝福景象和祥林嫂的死放在一起,形成了对比,突出其强烈的震撼效果;也设置了一个悬念,吸引读者注意,收到了引人入胜的效果。

年龄 经历 时间 他人态度

大约二十六七 丈夫离世,逃到鲁镇帮佣 冬初

2、如果将倒叙还原为顺叙,以祥林嫂的人生经历为线索,重新梳理祥林嫂的故事,将会是怎样的呢?请阅读小说进行梳理,完成表格。从时间上看有何特点?

情节知识点

年龄 经历 时间 他人态度

大约二十六七 丈夫离世,初逃鲁镇帮佣 冬初 四叔嫌弃寡妇,四婶赞赏勤劳

大约二十七八 被人劫回,被迫改嫁 春天 婆婆迫嫁,他人感慨,默许

大约二十八九 生孩阿毛,过得平稳 年底 觉得她交好运,不再过问

三十、三十一 丧夫失子,再到鲁镇帮佣 春、秋 大伯收走屋子,四婶同情收留

大约三十二三 重述遭遇,捐献门槛,不让祭祀 新年 从消遣工具,到被厌烦冷待。嫌弃她的痴傻。

大约三十七八 沦为乞丐,凄然死去 新年 即使是死,也遭嫌弃是谬种。

表格示例:

知识链接

从其经历可知,祥林嫂的故事几乎都发生在春天,一个充满希望的季节。

活动一小结:

2

2

祥林嫂是封建时代女性的典型代表。

本性淳朴善良,勤劳能干,在面对人生的困境和不幸命运时,她也会努力寻找出路,但是无论她怎样努力,都走不出这张无形的时代大网,并且具有模糊反抗精神的祥林嫂还没有跳出礼教的圈子,所以不能自救,最后只能走向死亡。

活动二:抓住细节描写,鉴赏形象变化

1.请同学们找出《祝福》中关于祥林嫂正面细节描写,体会其性格、心境的变化。

时间 穿着 脸色 眼睛 外在形象 性格、心境

初到鲁镇

再到鲁镇

死前相遇

活动二:抓住细节描写,鉴赏形象变化

1.请同学们找出《祝福》中关于祥林嫂肖像描写,体会其性格、心境的变化。

时间 穿着 脸色 眼睛 外在形象 性格、心境

初到鲁镇 初到白头绳,乌裙,脸色青黄, 脸色青黄,但两颊却还是红的 顺着眼 模样周正 老实温顺 憨厚踏实,勤劳肯干

再到鲁镇 仍然头上扎白头绳,乌裙蓝夹袄,月白背心 脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色 顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了 逆来顺受 憔悴痛苦,仍怀希望

沦为乞丐 头发全白,全不像四十上下的人,提着竹篮,拄着竹竿,下端开了裂。 脸上瘦削不堪,黄中带黑,而且消尽了先前悲哀的神色 只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物 未老先衰 麻木绝望、丧失生机

活动二:抓住细节描写,鉴赏形象变化

活动二小结:

2

2

鲁迅曾说过“要极俭省地画出一个人的特点,最好是画出他的眼睛。”又有人说“眼睛是心灵的窗户”,由此可见,通过一个人眼神的外在变化,仔细辨析便可知晓一个人性情的变化、命运的变化。本文中祥林嫂眼睛(眼神)的变化,暗示着她收到外在环境的影响,承受了巨大打击,造成其性情的变化,也预示着她一步步走向“毁灭”,走进死亡。

这句话是向来沉默的祥林嫂首次主动向人倾诉内心的台词,并在文中多次出现,既表现了她的善良、柔弱,又表现了她痛失爱子后的自责与追悔。而她又无力改变现实,一遍一遍诉说的背后体现她的卑微可怜。

我真傻,真的

活动三:分析变化原因,探究小说主题

1.请同学们找出影响祥林嫂命运走向的人物,并分析他们对祥林嫂的影响。

活动三:分析变化原因,探究小说主题

第一次皱眉是在祥林嫂初到鲁镇的时候 ,虽然收留了祥林嫂,但讨厌她是一个寡妇;第二次皱眉是在鲁四老爷得知祥林嫂的来路不正 之后,表明他对祥林嫂出逃行为的不满、厌恶;第三次皱眉是祥林嫂再到鲁镇的时候, 鲁四老爷认为祥林嫂丧夫丧子,伤风败俗,不干不净,绝不能沾手祭祖。

鲁四老爷的三次皱眉

鲁四老爷是封建思想的代表人物,当然就更不能容忍这种违反封建贞节观的现象存在,他一口咬定,祥林嫂是“败坏风俗的”,于是祥林嫂连祭祀时拿筷子、烛台的权利都被剥夺了。这是何等严重的人格污辱,又是多么惨重的精神摧残啊!

活动三:分析变化原因,探究小说主题

鲁镇众人的冷漠

很显然,听阿毛的故事,只不过在满足着他们猎奇的心理,是在对别人不幸的咀嚼中获得对自己卑微生活的满足感。在他们眼里,祥林嫂是个不值得同情的不祥之人,在礼教和人性面前,鲁镇人是毫不犹豫的选择了前者。“存天理,灭人欲”,高高在上的冰冷的封建礼教和伦理道德压抑着人本身的同情、怜悯。正是这些冷漠和鄙薄,将祥林嫂推向了绝望的深渊。

"你放着罢,祥林嫂!"

活动三:分析变化原因,探究小说主题

当第一次鲁四婶制止她,不叫她去拿祭祀用的酒杯和筷子时,“她讪讪的缩了手”。如果说这只是一种严重的难为情,那么,当也曾参与捅刀子的“善女人”——柳妈发出善心,给祥林嫂指出一个向神贿赂以赎罪的主意,而祥林嫂也确实遵照实行之后,鲁四婶依然不许她拿酒杯和筷子,“她像是受了炮烙似的缩手”,这时她的精神彻底崩溃了!古人云“哀莫大于心死”,更哪堪在已死的心灵上再插上几把刀子。心灵已死,躯体也就不堪使用,加速了祥林嫂的死亡。

活动三:分析变化原因,探究小说主题

我的“说不清”

以"我"为代表的新知识青年的无力援助,是导致祥林嫂死亡的直接原因。文中“我”是一个接受了"五四"新思想熏陶的知识青年,是本应伸出自己的援助之手,拯救她于水深火热之中的。但当祥林嫂向“我”提出灵魂有无的问题时,“我”竟然回答“说不清楚”,而这更加坚定了祥林嫂所信奉的人死之后有魂灵的信念。知识分子的软弱性和对祥林嫂援助的无效性直接导致了她的悲剧。

人的命运,既成长于环境,也受制于环境。所有人物对命运的抗争,都是因具体环境的挤压而来一社会环境中的经济、政治、文化等因素通过次要人物与主人公发生直接或间接的联系,进而作用于人物命运。而主人公也是在与这些次要人物所生活的环境中,进行命运的冲撞,或被环境消解,或得以实现自我的蜕变,进而完成命运的抗争。祥林嫂面对封建礼教的迫害与摧残,不屈从于悲惨的命运,进行了“逃”“撞”“捐”“问”等抗争。但她这一生,都无法摆脱封建思想的桎梏。她成长的社会环境使她用封建思想对抗封建秩序,这是她

抗争失败的内在原因。

活动三:分析变化原因,探究小说主题

活动三小结:

“祝福”景象的隐喻意义

“祝福”是一年中最为隆重的延续已久的祭神祭祖、祈年求福的祭典风俗。这一景象点出了辛亥革命以后农村风俗习惯依旧,封建思想依旧,勾勒了守旧顽固的社会环境,揭示了祥林嫂精神困境的根深蒂固的社会基础。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])