人教版二年级上册 小小测量师 创造一把尺子 教案

文档属性

| 名称 | 人教版二年级上册 小小测量师 创造一把尺子 教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-22 20:31:59 | ||

图片预览

文档简介

小小测量师:创造一把尺子

——二上《长度单位》主题活动设计

史宁中教授说过,度量是数学的本质,是人类创造出来的数学语言,是人认识、理解和表达现实世界的工具。它伴随 类的发展而发展。对于小学数学而言,关键的度量含义有两个:一是 “度”:即统一度量单位,度量的基本要素为单位。二是“量”:即用公认的单位去量。单位计数是测量的基本活动,利用工具是度量的核 技能。

量感的生长始于测量教学的起点处,小学数学二年级上册第一单元《长度单位》是小学数学“图形与几何”测量的起始内容,也是学生量感形成的起始单元。学生在生活中有着丰富的比长短的经验,但缺乏“厘米”、“米”等具体长度概念,且估计物体长度时缺乏生活经验,需要大量实践性活动经验的支撑。因此,笔者整合单元内容,设计了“小小测量师”的主题式教学活动,引导学生养成用定量的方法认识和解决问题的习惯,发展量感。教学目标如下:

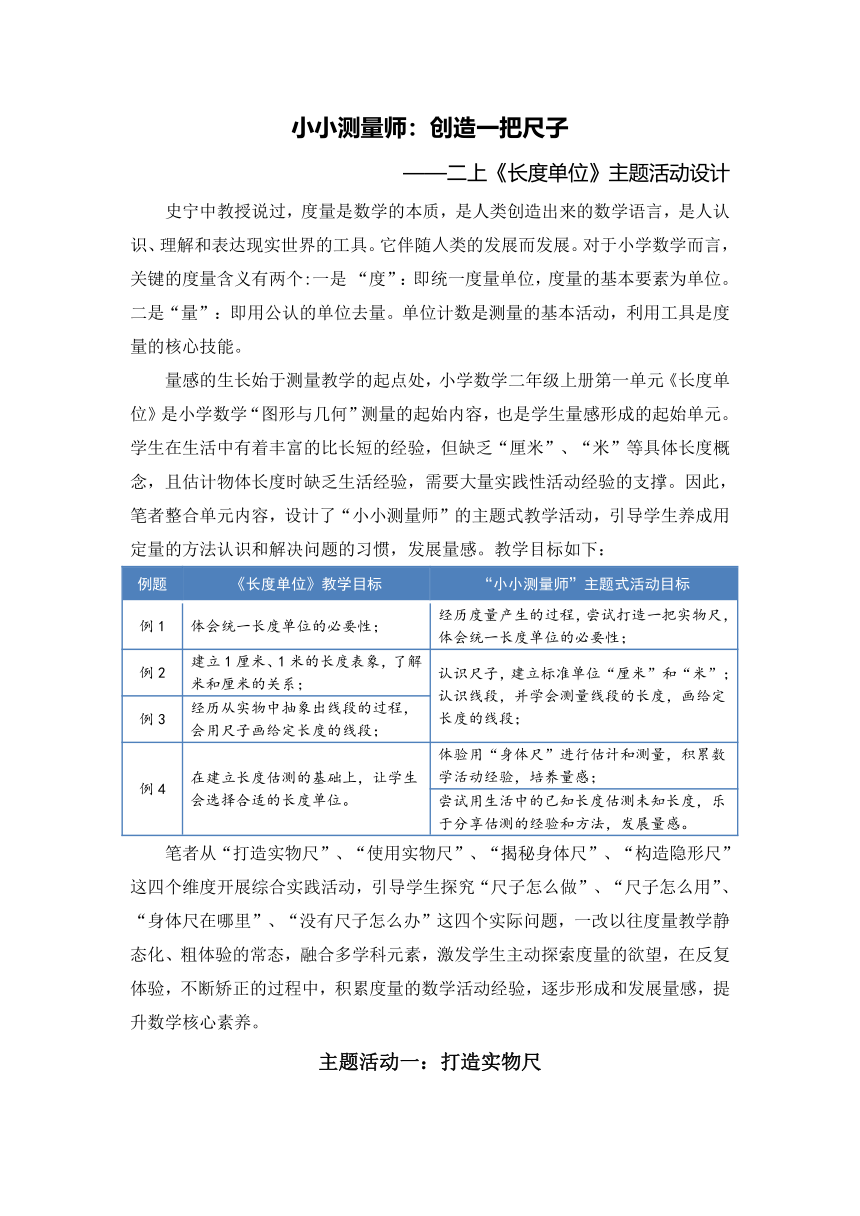

例题 《长度单位》教学目标 “小小测量师”主题式活动目标

例1 体会统一长度单位的必要性; 经历度量产生的过程,尝试打造一把实物尺,体会统一长度单位的必要性;

例2 建立1厘米、1米的长度表象,了解米和厘米的关系; 认识尺子,建立标准单位“厘米”和“米”;认识线段,并学会测量线段的长度,画给定长度的线段;

例3 经历从实物中抽象出线段的过程,会用尺子画给定长度的线段;

例4 在建立长度估测的基础上,让学生会选择合适的长度单位。 体验用“身体尺”进行估计和测量,积累数学活动经验,培养量感;

尝试用生活中的已知长度估测未知长度,乐于分享估测的经验和方法,发展量感。

笔者从“打造实物尺”、“使用实物尺”、“揭秘身体尺”、“构造隐形尺”这四个维度开展综合实践活动,引导学生探究“尺子怎么做”、“尺子怎么用”、“身体尺在哪里”、“没有尺子怎么办”这四个实际问题,一改以往度量教学静态化、粗体验的常态,融合多学科元素,激发学生主动探索度量的欲望,在反复体验,不断矫正的过程中,积累度量的数学活动经验,逐步形成和发展量感,提升数学核心素养。

主题活动一:打造实物尺

【驱动性问题】:尺子怎么做?

【核心概念】:统一长度单位

【学习目标】:

1.经历用不同的标准进行度量的过程,体会度量的本质;

2.经历统一长度单位的过程,感悟统一长度单位的必要性;

3.了解长度单位的前世今生,在多元文化中,加深统一长度单位的理解;

4.科学与传统文化等多学科融合,综合育人。

【实施过程】:

一、问题驱动,引发思考

尺子怎么做?

二、活动体验,解决问题

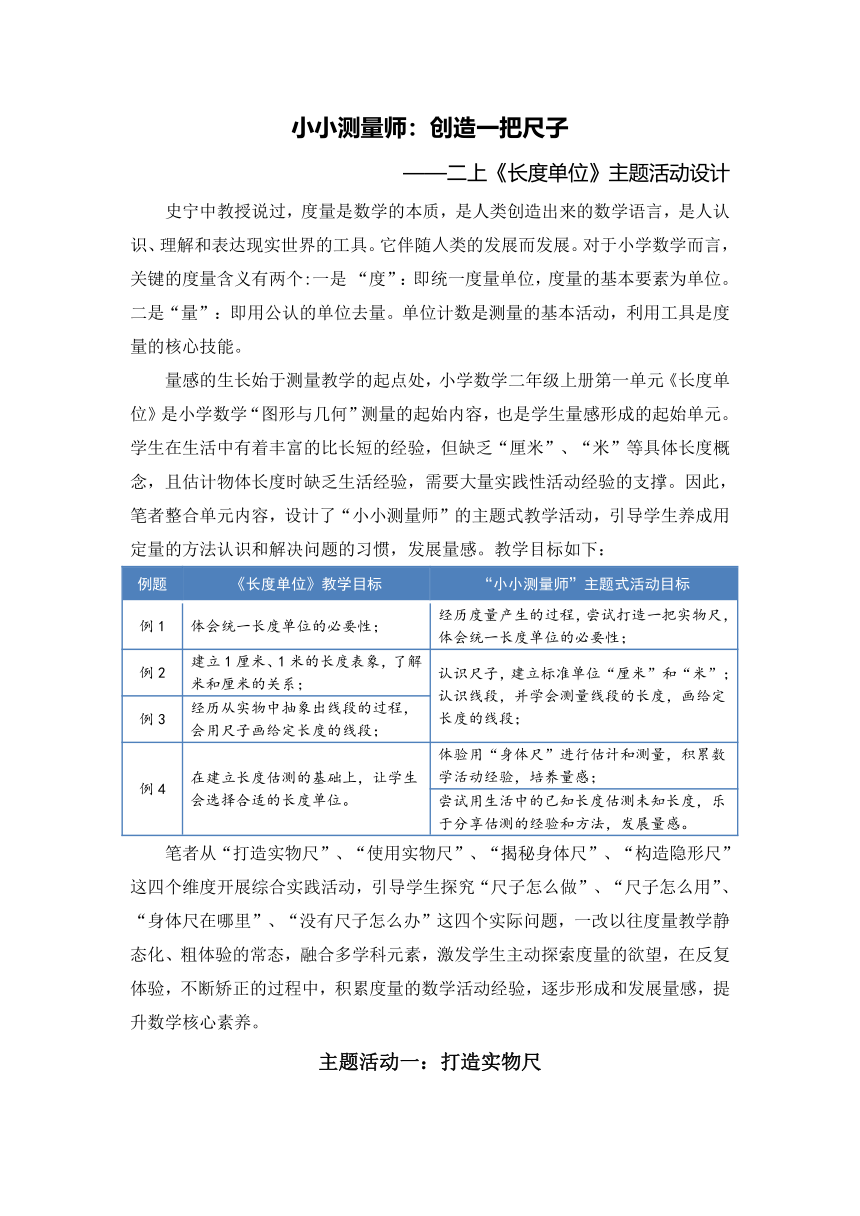

1.尺子的产生

结合一年级科学测量纸带的学习内容,自主探索尺子产生的过程。

2.尺子的历史

(1)视频播放,了解中国尺子的演变史;

(2)课件演示,了解国外的尺子及米的确定和演变;

(3)汇报交流(每个组选择自己喜欢的长度单位进行介绍)。

3.测量的应用

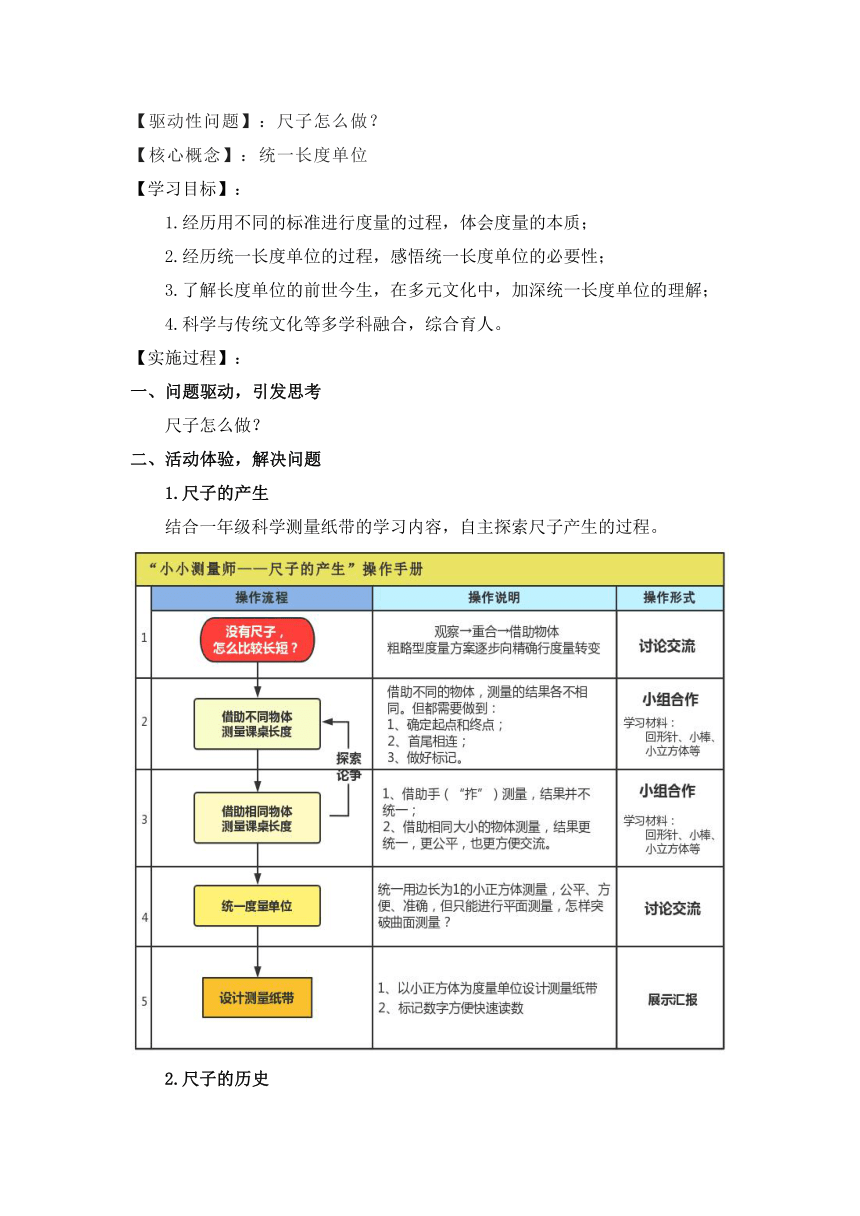

轻松一刻:相同的度量标准在生活中的应用。

通过阅读这则小故事,感受生活中的数学,体会数学与生活的紧密联系。

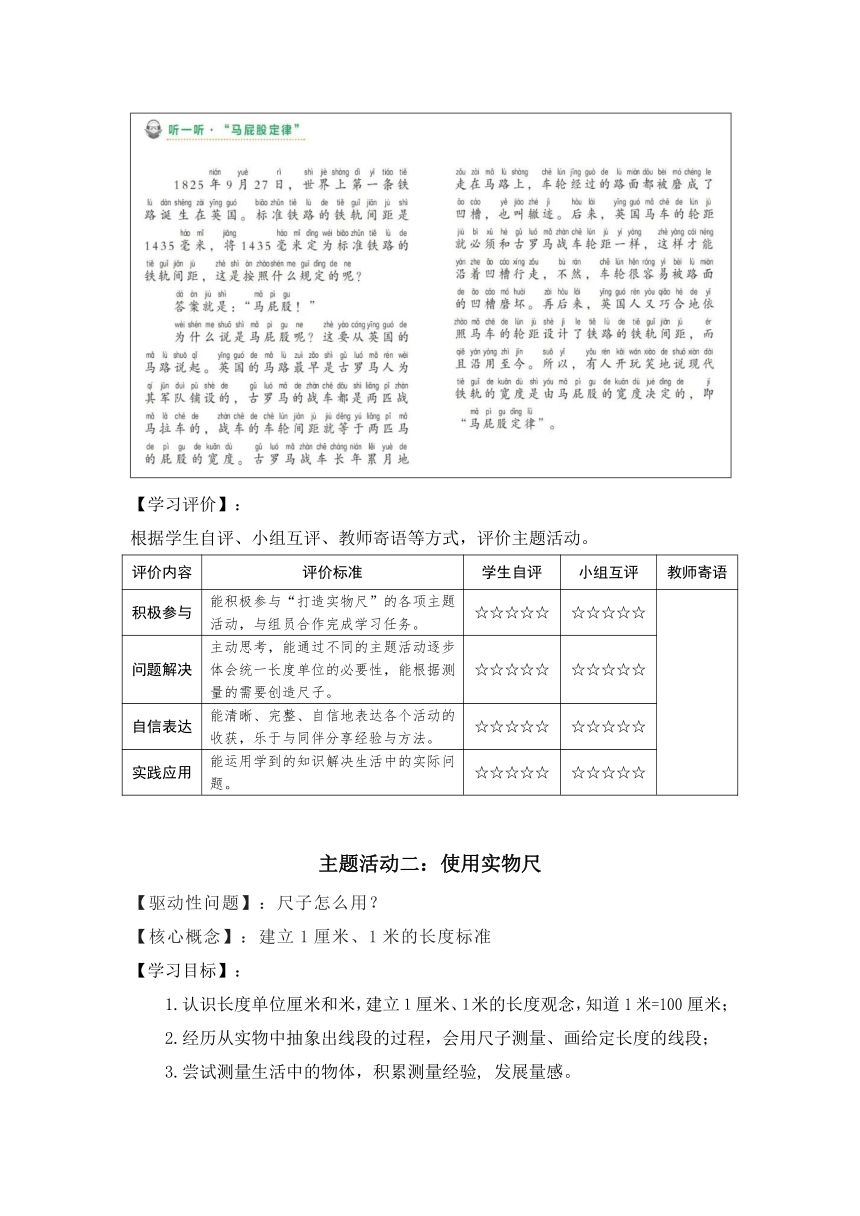

【学习评价】:

根据学生自评、小组互评、教师寄语等方式,评价主题活动。

评价内容 评价标准 学生自评 小组互评 教师寄语

积极参与 能积极参与“打造实物尺”的各项主题活动,与组员合作完成学习任务。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

问题解决 主动思考,能通过不同的主题活动逐步体会统一长度单位的必要性,能根据测量的需要创造尺子。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

自信表达 能清晰、完整、自信地表达各个活动的收获,乐于与同伴分享经验与方法。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

实践应用 能运用学到的知识解决生活中的实际问题。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

主题活动二:使用实物尺

【驱动性问题】:尺子怎么用?

【核心概念】:建立1厘米、1米的长度标准

【学习目标】:

1.认识长度单位厘米和米,建立1厘米、1米的长度观念,知道1米=100厘米;

2.经历从实物中抽象出线段的过程,会用尺子测量、画给定长度的线段;

3.尝试测量生活中的物体,积累测量经验, 发展量感。

【实施过程】:

一、问题驱动,引发思考

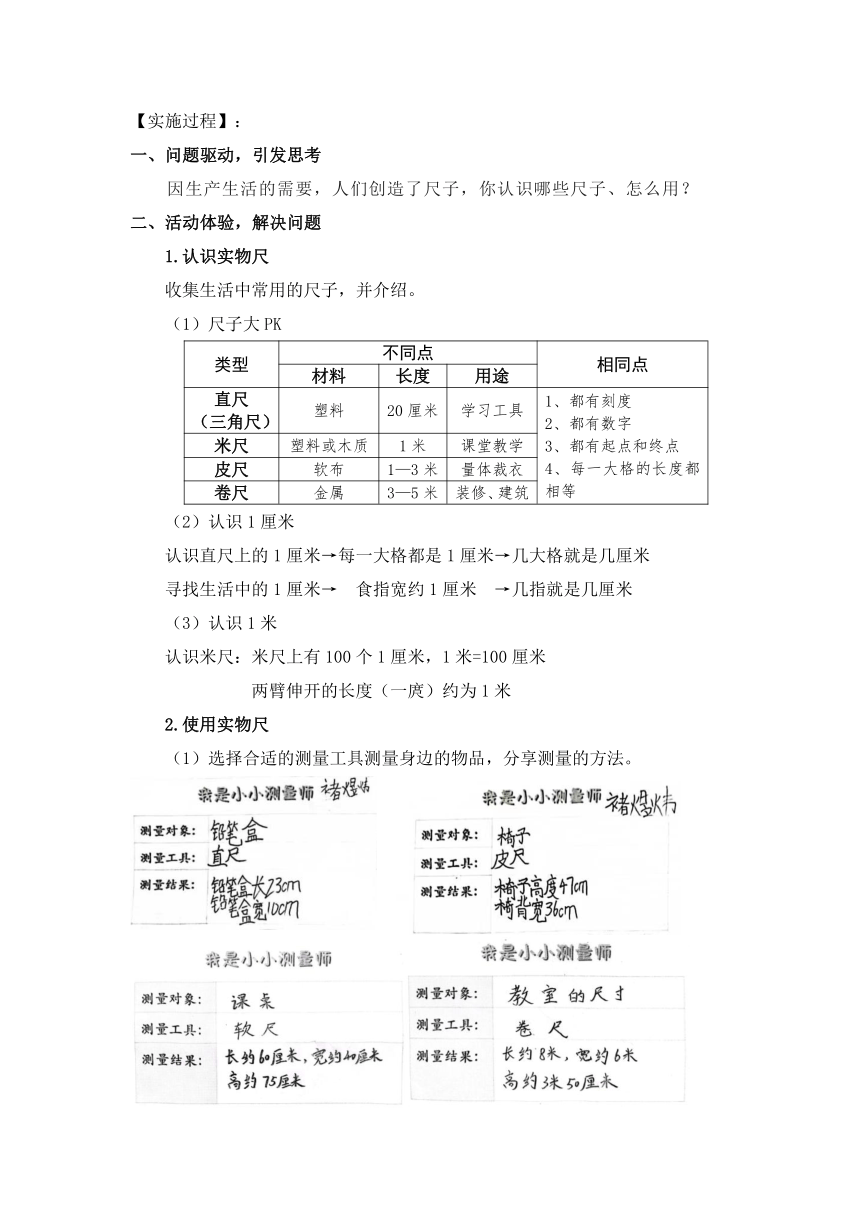

因生产生活的需要,人们创造了尺子,你认识哪些尺子、怎么用?

二、活动体验,解决问题

1.认识实物尺

收集生活中常用的尺子,并介绍。

(1)尺子大PK

类型 不同点 相同点

材料 长度 用途

直尺 (三角尺) 塑料 20厘米 学习工具 1、都有刻度 2、都有数字 3、都有起点和终点 4、每一大格的长度都相等

米尺 塑料或木质 1米 课堂教学

皮尺 软布 1—3米 量体裁衣

卷尺 金属 3—5米 装修、建筑

(2)认识1厘米

认识直尺上的1厘米→每一大格都是1厘米→几大格就是几厘米

寻找生活中的1厘米→ 食指宽约1厘米 →几指就是几厘米

(3)认识1米

认识米尺:米尺上有100个1厘米,1米=100厘米

两臂伸开的长度(一庹)约为1米

2.使用实物尺

(1)选择合适的测量工具测量身边的物品,分享测量的方法。

(2)小组合作,自由选择,挑战一题“奇怪的尺子”,并分享交流。

1、有一把如下图的奇怪尺子,刻度不全:

请你想一想,这把尺子能画出哪几个整厘米数(不超过11厘米)的长度呢?

2、如图,有一把长为9厘米的直尺.能否在上面只刻下3条刻度线,使得用这把直尺可以一次话出从1厘米至9厘米的所有整厘米长度呢?若能,请画出所有不同刻法的示意图;若不能,说明理由。

注意点:

1、起点为0刻度,怎么读数;起点不是0刻度,怎么读数,为什么?引导学生体会测量是测量单位的累加。

2、做到有序思考,不重复不遗漏。

【学习评价】:

根据学生自评、小组互评、教师寄语等方式,评价主题活动。

评价内容 评价标准 学生自评 小组互评 教师寄语

积极参与 能积极参与“使用实物尺”的各项主题活动,与组员合作完成学习任务。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

问题解决 主动思考,能通过不同的主题活动逐步建立1厘米、1米的长度标准,能根据要求画线段、测量线段的长度。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

自信表达 能清晰、完整、自信地表达各个活动的收获,乐于与同伴分享经验与方法。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

实践应用 能运用学到的知识解决生活中的实际问题。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

主题活动三:探秘身体尺

【驱动性问题】:身体尺在哪里?

【核心概念】:探秘“身体尺”

【学习目标】:

1.发现“身体尺”,并能利用已有经验对身体上的“长度”进行合理估计和测量,丰富学生对量感的体验;

2.通过比较身体尺之间的关系,发现身体尺的奥秘;

3.进一步了解尺子的前世今生,体会中国传统文化的博大精深;

4.学会用“身体尺”估量常见的物体,能根据不同的物体合理选择“身体尺”,培养量感。

【实施过程】:

一、问题驱动,引发思考

在商店里买袜子,妈妈把袜子在拳头上绕一圈,你知道为什么吗?

二、活动体验,解决问题

1.用身体尺量体裁衣

妈妈要给我定制一套新服饰(包括衣服、裤子、帽子、鞋子等),需要量出身体哪些部位的长度?小组合作,想一想、量一量、填一填。

(1)确定测量的部位(头围、肩宽、臂长、胸围、腰围、身长、腿长、脚长等),并通过“测量秘诀”了解测量的注意事项;

(2)选择测量工具,交流每种数据用哪个工具比较好;

(3)小组合作,测量数据,并记录;

(4)小组交流,看看有什么发现?

认真阅读文字材料,交流、验证,并思考:在商店里买袜子,妈妈为什么把袜子在拳头上绕一圈,身体尺有什么用?

2.身体尺的古今中外

(1)看微课视频,了解古今中外的身体尺;

(2)根据视频内容和参考资料,小组合作讨论下面的问题;

布手知尺、布指知寸、舒肘知寻:一尺、一寸、一寻有多长?

凛然微光,近在咫尺:为什么说“近在咫尺”?

人们常说,男子汉大丈夫:“大丈夫”大约有多高呢?

尺有所短,寸有所长:尺的“短”、寸的“长”分别在哪里?

失之毫厘,谬以千里:这里有表示长度的词语吗?怎么理解?

丈二和尚,摸不着头脑:从度量的角度说说,这是为什么?

举足为跬,倍跬为步,三百步为里:据此理解“不积跬步,无以至千里”。

(3)自由选择其中的一项汇报交流。

3.身体尺的知行合一

利用身体尺,估量身边物体的长度。

如:橡皮长3指→约3厘米;

课桌长4拃→约60厘米;

数学书长一拃+3指→约18厘米;

窗台长2庹→约2米;

黑板长4庹→约4米……

【学习评价】:

根据学生自评、小组互评、教师寄语等方式,评价主题活动。

评价内容 评价标准 学生自评 小组互评 教师寄语

积极参与 能积极参与“探秘身体尺”的各项主题活动,与组员合作完成学习任务。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

问题解决 主动思考,能通过不同的主题活动逐步体会身体尺的秘密,能用身体尺简单估量身边物体的长度。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

自信表达 能清晰、完整、自信地表达各个活动过程中的收获,乐于与同伴分享。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

实践应用 能运用学到的知识解决生活中的实际问题。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

主题活动四:构建隐形尺

【驱动性问题】:没有尺子,怎么办?

【核心概念】:挑战“隐形尺”测量

【学习目标】:

1.能根据不同的物体合理选择身体上不同的“尺子”,会用“身体尺”估量校园里其他物体的长度;

2.在推理过程中,体会单位的选择及估量的策略方法,直观感受度量的意义;

3.通过小组合作、交流分享,培养学生数学表达和解决实际问题的能力。

【实施过程】:

一、问题驱动,引发思考

没有尺子,你还知道“有多长”吗?

二、活动体验,解决问题

1、巧用“身体尺”

利用身体尺,测量你感兴趣的事物;可独立完成,也可小组合作完成;可测量室内的事物,也可走出教室。

确定物体,借助“身体尺”,选择合适的长度单位,并说明理由;

(2)用“身体尺”估量身边物体的长度,如:

(3)多人合作:用“身体尺”的累加估量校园内的物体;

用游走的“身体尺”(步长)估量校园的大小,如:100米有多远?校门口到教室有多远?

2、巧用“生活尺”

(1)借助“生活尺”,选择合适的长度单位,并说明理由;

(2)借助已知物体的长度推理未知物体的长度;

(3)无尺测量大挑战:

汽车有多长?(可借助身体尺“庹”)

高架有多高?(可借助楼房的高度)

红绿灯有多高?(可借助大树或楼房的高度)

……

【学习评价】:

根据学生自评、小组互评、教师寄语等方式,评价主题活动。

评价内容 评价标准 学生自评 小组互评 教师寄语

积极参与 能积极参与“构建隐形尺”的各项主题活动,与组员合作完成学习任务。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

问题解决 主动思考,能通过不同的主题活动逐步尝试用已有的度量经验进行推理,借助“身体尺”、“生活尺”挑战无尺测量。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

自信表达 能清晰、完整、自信地表达各个活动过程中的收获,乐于与同伴分享。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

实践应用 能运用学到的知识解决生活中的实际问题。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

成效和反思

量感不是与生俱来的,量感的培养是一个长周期、反复体验、不断矫正的过程。本单元通过“打造实物尺”、“使用实物尺”、“揭秘身体尺”、“构造隐形尺”这四个主题式学习活动,解决了“尺子怎么做”、“尺子怎么用”、“身体尺在哪里”、“没有尺子怎么办”这四个实际问题,帮助小小测量师们在主题实践学习的过程中,不断创造尺子,逐步积累度量的数学经验,形成和发展量感,提升数学核心素养。

一、数科融合,实现1+1>2

人类对长度作为量的认识起源于生产生活的需要。一年级科学用一个单元7个课时引导学生体验建立统一长度单位的必要性,设计测量纸带。在“打造实物尺”主题学习中,学生通过“古时候,人们怎么度量”这一驱动性问题,在一个课时内重新回顾了这一单元的内容,通过“不同标准——相同标准——统一度量”循序渐进地靠近度量的本质。同时,学生尝试运用数及适当的测量单位度量、刻画现实生活中被测物体的长度,亲身经历了尺子产生的过程,顺利走进了度量的世界。

二、体悟历史,探变中之不变

中国尺子的演变史,学生喜闻乐见。我国度量衡的发展历史悠久,源远流长,从古代度量衡到现代计量的整个发展历史,是中国历史发展的缩影,也是人类文明的重要组成部分。让学生在传统文化中探寻度量光影,不仅可以让学生对长度单位有更加丰盈而深刻的认识,还可以让学生在探究中学习中国传统文化,感受中华民族悠久的历史。

中国尺子的演变史,就是“身体尺”的探究史。以人体为尺去认识、丈量这个世界,是人类计量科学萌芽发展的起源。度量工具的创生过程始于对事物数量、大小及其量级的感知,终于度量认知模式的固化和外化,即形成度量工具。在主题式学习地过程中,教师引导学生经历、创生度量工具的过程,亲历、体悟度量工具从“多元”走向统一的发明与适应过程,经历度量单位从多元走到统一的过程、从粗糙到精细的过程,深刻感受使用统一度量工具的必要性,从而发展量感。其实,无论是哪个时代的尺子,都有起点和终点,都有相应的度量单位;无论哪个时代的测量,都是起点连着终点,都是度量单位的累加。学生跟着古人的步伐,在未知时求知,在得知后深知,不断前行。

三、“估”“测”并行,对比中积累量感

在“身体尺大揭秘”的主题活动中,教师创设了各种形式的估测活动,引导学生在活动中根据实际情境自主选择合适的估测策略,用常见的参照物进行比较估计,并通过估测与实际测量的对比,提高估测的准确度,不断积累估测经验,使学生跳出纯经验层面,逐渐形成单位量的直接感受和意识,增强量感。在这样的实践活动中,人人都能在不同的场合中积累更丰满的测量经验,使得学生对量感的体验更立体。

虚实共生,推理中发展量感

量感是一种整体的感觉,不仅要感知数量和大小,还涉及其量级。在日常生活和生产中,纯粹对单位量的估测是比较少的,多数是对单位长度叠加的估测。在无尺大挑战的主题式学习过程中,教师通过活动,引导学生用数学的眼光观察现实世界,不断积累身边熟悉的物体的长度经验,形成新的度量工具,在一次次的虚实推理中,让度量在已知与未知中无痕转化,并模式化,让量感螺旋生长,真正培养了学生用数学的思维思考现实世界的素养。

多元评价,促学教评一体化。

2022年版课标更加关注主题活动评价的育人导向作用。在长程活动的每一课时中,分别设计了方式丰富、维度多元、主体多样的评价活动,主要包括学生对不同主题活动中真实问题情境的理解,学习数学语言表达问题的适切性,度量结果的合理性,隐形测量的创新性等,力求减少结果性评价,加大过程性评价,减少单一评价,加大多元化评价,减少纸笔评价,加大表现性评价,减少他人评价,加大协商式评价,让每一个孩子在主题活动中都积极参与,做最好的自己。

——二上《长度单位》主题活动设计

史宁中教授说过,度量是数学的本质,是人类创造出来的数学语言,是人认识、理解和表达现实世界的工具。它伴随 类的发展而发展。对于小学数学而言,关键的度量含义有两个:一是 “度”:即统一度量单位,度量的基本要素为单位。二是“量”:即用公认的单位去量。单位计数是测量的基本活动,利用工具是度量的核 技能。

量感的生长始于测量教学的起点处,小学数学二年级上册第一单元《长度单位》是小学数学“图形与几何”测量的起始内容,也是学生量感形成的起始单元。学生在生活中有着丰富的比长短的经验,但缺乏“厘米”、“米”等具体长度概念,且估计物体长度时缺乏生活经验,需要大量实践性活动经验的支撑。因此,笔者整合单元内容,设计了“小小测量师”的主题式教学活动,引导学生养成用定量的方法认识和解决问题的习惯,发展量感。教学目标如下:

例题 《长度单位》教学目标 “小小测量师”主题式活动目标

例1 体会统一长度单位的必要性; 经历度量产生的过程,尝试打造一把实物尺,体会统一长度单位的必要性;

例2 建立1厘米、1米的长度表象,了解米和厘米的关系; 认识尺子,建立标准单位“厘米”和“米”;认识线段,并学会测量线段的长度,画给定长度的线段;

例3 经历从实物中抽象出线段的过程,会用尺子画给定长度的线段;

例4 在建立长度估测的基础上,让学生会选择合适的长度单位。 体验用“身体尺”进行估计和测量,积累数学活动经验,培养量感;

尝试用生活中的已知长度估测未知长度,乐于分享估测的经验和方法,发展量感。

笔者从“打造实物尺”、“使用实物尺”、“揭秘身体尺”、“构造隐形尺”这四个维度开展综合实践活动,引导学生探究“尺子怎么做”、“尺子怎么用”、“身体尺在哪里”、“没有尺子怎么办”这四个实际问题,一改以往度量教学静态化、粗体验的常态,融合多学科元素,激发学生主动探索度量的欲望,在反复体验,不断矫正的过程中,积累度量的数学活动经验,逐步形成和发展量感,提升数学核心素养。

主题活动一:打造实物尺

【驱动性问题】:尺子怎么做?

【核心概念】:统一长度单位

【学习目标】:

1.经历用不同的标准进行度量的过程,体会度量的本质;

2.经历统一长度单位的过程,感悟统一长度单位的必要性;

3.了解长度单位的前世今生,在多元文化中,加深统一长度单位的理解;

4.科学与传统文化等多学科融合,综合育人。

【实施过程】:

一、问题驱动,引发思考

尺子怎么做?

二、活动体验,解决问题

1.尺子的产生

结合一年级科学测量纸带的学习内容,自主探索尺子产生的过程。

2.尺子的历史

(1)视频播放,了解中国尺子的演变史;

(2)课件演示,了解国外的尺子及米的确定和演变;

(3)汇报交流(每个组选择自己喜欢的长度单位进行介绍)。

3.测量的应用

轻松一刻:相同的度量标准在生活中的应用。

通过阅读这则小故事,感受生活中的数学,体会数学与生活的紧密联系。

【学习评价】:

根据学生自评、小组互评、教师寄语等方式,评价主题活动。

评价内容 评价标准 学生自评 小组互评 教师寄语

积极参与 能积极参与“打造实物尺”的各项主题活动,与组员合作完成学习任务。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

问题解决 主动思考,能通过不同的主题活动逐步体会统一长度单位的必要性,能根据测量的需要创造尺子。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

自信表达 能清晰、完整、自信地表达各个活动的收获,乐于与同伴分享经验与方法。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

实践应用 能运用学到的知识解决生活中的实际问题。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

主题活动二:使用实物尺

【驱动性问题】:尺子怎么用?

【核心概念】:建立1厘米、1米的长度标准

【学习目标】:

1.认识长度单位厘米和米,建立1厘米、1米的长度观念,知道1米=100厘米;

2.经历从实物中抽象出线段的过程,会用尺子测量、画给定长度的线段;

3.尝试测量生活中的物体,积累测量经验, 发展量感。

【实施过程】:

一、问题驱动,引发思考

因生产生活的需要,人们创造了尺子,你认识哪些尺子、怎么用?

二、活动体验,解决问题

1.认识实物尺

收集生活中常用的尺子,并介绍。

(1)尺子大PK

类型 不同点 相同点

材料 长度 用途

直尺 (三角尺) 塑料 20厘米 学习工具 1、都有刻度 2、都有数字 3、都有起点和终点 4、每一大格的长度都相等

米尺 塑料或木质 1米 课堂教学

皮尺 软布 1—3米 量体裁衣

卷尺 金属 3—5米 装修、建筑

(2)认识1厘米

认识直尺上的1厘米→每一大格都是1厘米→几大格就是几厘米

寻找生活中的1厘米→ 食指宽约1厘米 →几指就是几厘米

(3)认识1米

认识米尺:米尺上有100个1厘米,1米=100厘米

两臂伸开的长度(一庹)约为1米

2.使用实物尺

(1)选择合适的测量工具测量身边的物品,分享测量的方法。

(2)小组合作,自由选择,挑战一题“奇怪的尺子”,并分享交流。

1、有一把如下图的奇怪尺子,刻度不全:

请你想一想,这把尺子能画出哪几个整厘米数(不超过11厘米)的长度呢?

2、如图,有一把长为9厘米的直尺.能否在上面只刻下3条刻度线,使得用这把直尺可以一次话出从1厘米至9厘米的所有整厘米长度呢?若能,请画出所有不同刻法的示意图;若不能,说明理由。

注意点:

1、起点为0刻度,怎么读数;起点不是0刻度,怎么读数,为什么?引导学生体会测量是测量单位的累加。

2、做到有序思考,不重复不遗漏。

【学习评价】:

根据学生自评、小组互评、教师寄语等方式,评价主题活动。

评价内容 评价标准 学生自评 小组互评 教师寄语

积极参与 能积极参与“使用实物尺”的各项主题活动,与组员合作完成学习任务。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

问题解决 主动思考,能通过不同的主题活动逐步建立1厘米、1米的长度标准,能根据要求画线段、测量线段的长度。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

自信表达 能清晰、完整、自信地表达各个活动的收获,乐于与同伴分享经验与方法。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

实践应用 能运用学到的知识解决生活中的实际问题。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

主题活动三:探秘身体尺

【驱动性问题】:身体尺在哪里?

【核心概念】:探秘“身体尺”

【学习目标】:

1.发现“身体尺”,并能利用已有经验对身体上的“长度”进行合理估计和测量,丰富学生对量感的体验;

2.通过比较身体尺之间的关系,发现身体尺的奥秘;

3.进一步了解尺子的前世今生,体会中国传统文化的博大精深;

4.学会用“身体尺”估量常见的物体,能根据不同的物体合理选择“身体尺”,培养量感。

【实施过程】:

一、问题驱动,引发思考

在商店里买袜子,妈妈把袜子在拳头上绕一圈,你知道为什么吗?

二、活动体验,解决问题

1.用身体尺量体裁衣

妈妈要给我定制一套新服饰(包括衣服、裤子、帽子、鞋子等),需要量出身体哪些部位的长度?小组合作,想一想、量一量、填一填。

(1)确定测量的部位(头围、肩宽、臂长、胸围、腰围、身长、腿长、脚长等),并通过“测量秘诀”了解测量的注意事项;

(2)选择测量工具,交流每种数据用哪个工具比较好;

(3)小组合作,测量数据,并记录;

(4)小组交流,看看有什么发现?

认真阅读文字材料,交流、验证,并思考:在商店里买袜子,妈妈为什么把袜子在拳头上绕一圈,身体尺有什么用?

2.身体尺的古今中外

(1)看微课视频,了解古今中外的身体尺;

(2)根据视频内容和参考资料,小组合作讨论下面的问题;

布手知尺、布指知寸、舒肘知寻:一尺、一寸、一寻有多长?

凛然微光,近在咫尺:为什么说“近在咫尺”?

人们常说,男子汉大丈夫:“大丈夫”大约有多高呢?

尺有所短,寸有所长:尺的“短”、寸的“长”分别在哪里?

失之毫厘,谬以千里:这里有表示长度的词语吗?怎么理解?

丈二和尚,摸不着头脑:从度量的角度说说,这是为什么?

举足为跬,倍跬为步,三百步为里:据此理解“不积跬步,无以至千里”。

(3)自由选择其中的一项汇报交流。

3.身体尺的知行合一

利用身体尺,估量身边物体的长度。

如:橡皮长3指→约3厘米;

课桌长4拃→约60厘米;

数学书长一拃+3指→约18厘米;

窗台长2庹→约2米;

黑板长4庹→约4米……

【学习评价】:

根据学生自评、小组互评、教师寄语等方式,评价主题活动。

评价内容 评价标准 学生自评 小组互评 教师寄语

积极参与 能积极参与“探秘身体尺”的各项主题活动,与组员合作完成学习任务。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

问题解决 主动思考,能通过不同的主题活动逐步体会身体尺的秘密,能用身体尺简单估量身边物体的长度。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

自信表达 能清晰、完整、自信地表达各个活动过程中的收获,乐于与同伴分享。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

实践应用 能运用学到的知识解决生活中的实际问题。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

主题活动四:构建隐形尺

【驱动性问题】:没有尺子,怎么办?

【核心概念】:挑战“隐形尺”测量

【学习目标】:

1.能根据不同的物体合理选择身体上不同的“尺子”,会用“身体尺”估量校园里其他物体的长度;

2.在推理过程中,体会单位的选择及估量的策略方法,直观感受度量的意义;

3.通过小组合作、交流分享,培养学生数学表达和解决实际问题的能力。

【实施过程】:

一、问题驱动,引发思考

没有尺子,你还知道“有多长”吗?

二、活动体验,解决问题

1、巧用“身体尺”

利用身体尺,测量你感兴趣的事物;可独立完成,也可小组合作完成;可测量室内的事物,也可走出教室。

确定物体,借助“身体尺”,选择合适的长度单位,并说明理由;

(2)用“身体尺”估量身边物体的长度,如:

(3)多人合作:用“身体尺”的累加估量校园内的物体;

用游走的“身体尺”(步长)估量校园的大小,如:100米有多远?校门口到教室有多远?

2、巧用“生活尺”

(1)借助“生活尺”,选择合适的长度单位,并说明理由;

(2)借助已知物体的长度推理未知物体的长度;

(3)无尺测量大挑战:

汽车有多长?(可借助身体尺“庹”)

高架有多高?(可借助楼房的高度)

红绿灯有多高?(可借助大树或楼房的高度)

……

【学习评价】:

根据学生自评、小组互评、教师寄语等方式,评价主题活动。

评价内容 评价标准 学生自评 小组互评 教师寄语

积极参与 能积极参与“构建隐形尺”的各项主题活动,与组员合作完成学习任务。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

问题解决 主动思考,能通过不同的主题活动逐步尝试用已有的度量经验进行推理,借助“身体尺”、“生活尺”挑战无尺测量。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

自信表达 能清晰、完整、自信地表达各个活动过程中的收获,乐于与同伴分享。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

实践应用 能运用学到的知识解决生活中的实际问题。 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

成效和反思

量感不是与生俱来的,量感的培养是一个长周期、反复体验、不断矫正的过程。本单元通过“打造实物尺”、“使用实物尺”、“揭秘身体尺”、“构造隐形尺”这四个主题式学习活动,解决了“尺子怎么做”、“尺子怎么用”、“身体尺在哪里”、“没有尺子怎么办”这四个实际问题,帮助小小测量师们在主题实践学习的过程中,不断创造尺子,逐步积累度量的数学经验,形成和发展量感,提升数学核心素养。

一、数科融合,实现1+1>2

人类对长度作为量的认识起源于生产生活的需要。一年级科学用一个单元7个课时引导学生体验建立统一长度单位的必要性,设计测量纸带。在“打造实物尺”主题学习中,学生通过“古时候,人们怎么度量”这一驱动性问题,在一个课时内重新回顾了这一单元的内容,通过“不同标准——相同标准——统一度量”循序渐进地靠近度量的本质。同时,学生尝试运用数及适当的测量单位度量、刻画现实生活中被测物体的长度,亲身经历了尺子产生的过程,顺利走进了度量的世界。

二、体悟历史,探变中之不变

中国尺子的演变史,学生喜闻乐见。我国度量衡的发展历史悠久,源远流长,从古代度量衡到现代计量的整个发展历史,是中国历史发展的缩影,也是人类文明的重要组成部分。让学生在传统文化中探寻度量光影,不仅可以让学生对长度单位有更加丰盈而深刻的认识,还可以让学生在探究中学习中国传统文化,感受中华民族悠久的历史。

中国尺子的演变史,就是“身体尺”的探究史。以人体为尺去认识、丈量这个世界,是人类计量科学萌芽发展的起源。度量工具的创生过程始于对事物数量、大小及其量级的感知,终于度量认知模式的固化和外化,即形成度量工具。在主题式学习地过程中,教师引导学生经历、创生度量工具的过程,亲历、体悟度量工具从“多元”走向统一的发明与适应过程,经历度量单位从多元走到统一的过程、从粗糙到精细的过程,深刻感受使用统一度量工具的必要性,从而发展量感。其实,无论是哪个时代的尺子,都有起点和终点,都有相应的度量单位;无论哪个时代的测量,都是起点连着终点,都是度量单位的累加。学生跟着古人的步伐,在未知时求知,在得知后深知,不断前行。

三、“估”“测”并行,对比中积累量感

在“身体尺大揭秘”的主题活动中,教师创设了各种形式的估测活动,引导学生在活动中根据实际情境自主选择合适的估测策略,用常见的参照物进行比较估计,并通过估测与实际测量的对比,提高估测的准确度,不断积累估测经验,使学生跳出纯经验层面,逐渐形成单位量的直接感受和意识,增强量感。在这样的实践活动中,人人都能在不同的场合中积累更丰满的测量经验,使得学生对量感的体验更立体。

虚实共生,推理中发展量感

量感是一种整体的感觉,不仅要感知数量和大小,还涉及其量级。在日常生活和生产中,纯粹对单位量的估测是比较少的,多数是对单位长度叠加的估测。在无尺大挑战的主题式学习过程中,教师通过活动,引导学生用数学的眼光观察现实世界,不断积累身边熟悉的物体的长度经验,形成新的度量工具,在一次次的虚实推理中,让度量在已知与未知中无痕转化,并模式化,让量感螺旋生长,真正培养了学生用数学的思维思考现实世界的素养。

多元评价,促学教评一体化。

2022年版课标更加关注主题活动评价的育人导向作用。在长程活动的每一课时中,分别设计了方式丰富、维度多元、主体多样的评价活动,主要包括学生对不同主题活动中真实问题情境的理解,学习数学语言表达问题的适切性,度量结果的合理性,隐形测量的创新性等,力求减少结果性评价,加大过程性评价,减少单一评价,加大多元化评价,减少纸笔评价,加大表现性评价,减少他人评价,加大协商式评价,让每一个孩子在主题活动中都积极参与,做最好的自己。