《书愤》课件

图片预览

文档简介

课件22张PPT。诗歌之部以意逆志 知人论世 《示儿》死去原知万事空,但悲不见九州同。

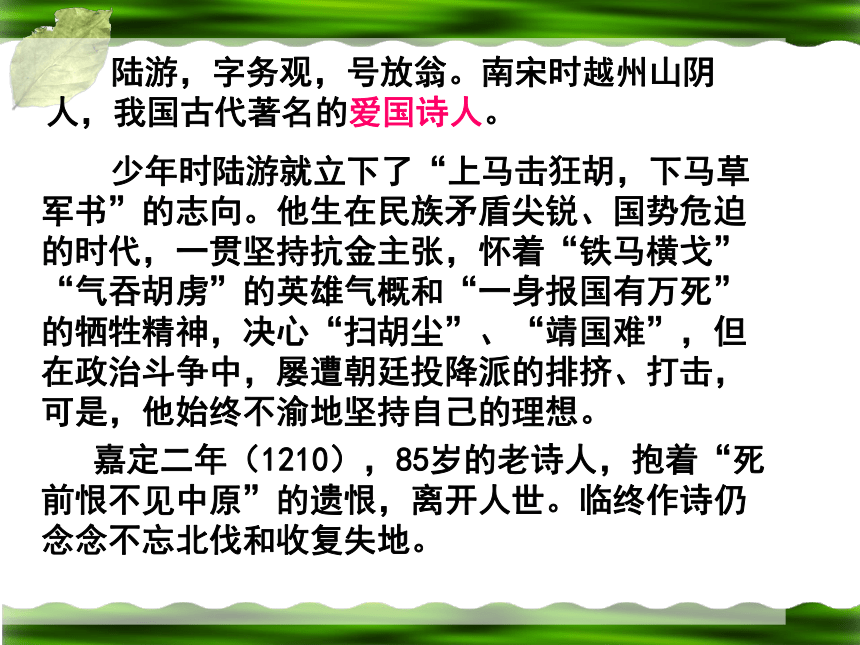

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。知人论世说说你所了解 的陆游。 陆游,字务观,号放翁。南宋时越州山阴 人,我国古代著名的爱国诗人。 少年时陆游就立下了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。他生在民族矛盾尖锐、国势危迫的时代,一贯坚持抗金主张,怀着“铁马横戈” “气吞胡虏”的英雄气概和“一身报国有万死”的牺牲精神,决心“扫胡尘”、“靖国难”,但在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。

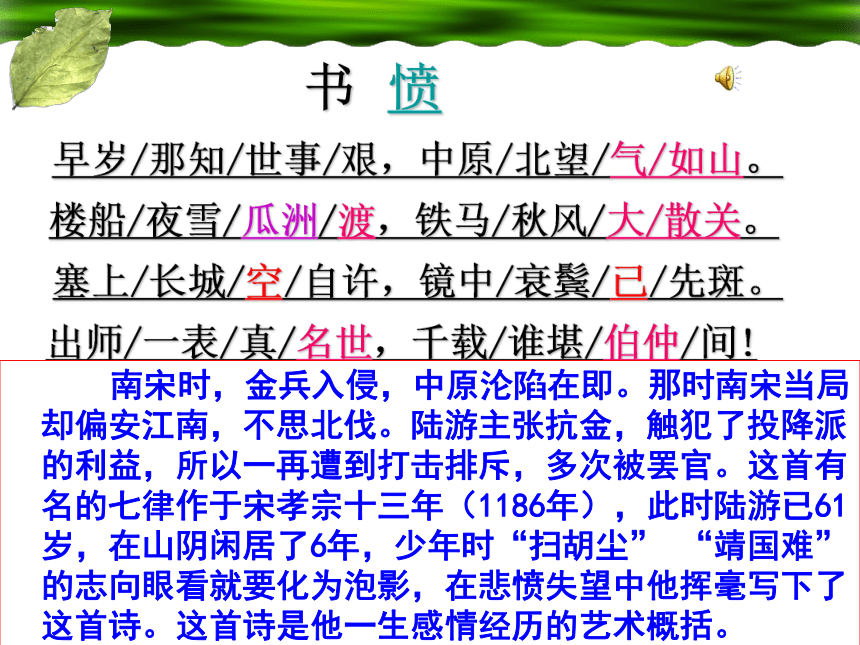

嘉定二年(1210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地。 陆游的诗今存9300首。他是我国文学史上存诗最多的诗人之一。“60年来万首诗”,陆诗的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”。许国丹心,至死不渝书愤书 愤 陆游 早岁那知世事艰,中原北望气如山。 楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。 塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。 出师一表真名世,千载谁堪伯仲间! 朗读早岁/那知/世事/艰,中原/北望/气/如山。 楼船/夜雪/瓜洲/渡,铁马/秋风/大/散关。 塞上/长城/空/自许,镜中/衰鬓/已/先斑。 出师/一表/真/名世,千载/谁堪/伯仲/间! 书愤朗读

注意:1、节奏 2、重读 3、情感 南宋时,金兵入侵,中原沦陷在即。那时南宋当局却偏安江南,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。这首有名的七律作于宋孝宗十三年(1186年),此时陆游已61岁,在山阴闲居了6年,少年时“扫胡尘” “靖国难”的志向眼看就要化为泡影,在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗。这首诗是他一生感情经历的艺术概括。解 题书:写

愤:悲愤,愤懑…… 这首诗题目为“书愤”,就全诗来看,作者因哪些事而“愤” ? (找诗中字眼回答)所愤之一:世事艰;

所愤之二:空自许;

所愤之三:鬓先斑;

所愤之四:谁堪伯仲间 。探讨:

投降派对敌人妥协退让,对爱国志士排挤打压

所愤之一:世事艰

联系时代背景,回答:“世事艰” 具体指什么?公卿有党排宗泽,

帷幄无人用岳飞。(陆游《夜读有感》) 用了南朝刘宋名将檀道济自许为“万里长城”的典故。

作者以檀道济自比,“空自许”,跟“世事艰”照应,既是对自己壮志难酬的感叹,又是对投降派的愤怒指责。

所愤之二:“空自许”

这句诗运用了什么手法?表达了诗人怎样的感情? 大志落空而年华已老,何等悲怆?

我有心,天不予,能不愤乎?所愤之三:鬓先斑

拓展思考:

《书愤》所反应的陆游“壮志难酬,年华空老”的人生际遇,无疑是一种悲剧,但是这种悲剧是他个人的悲剧,还是整个南宋时代所有抗金爱国志士共同的悲剧?联系同时代其他诗人词人的作品回答。1、陆游的《诉衷情》:胡未灭,鬓先秋,泪空流。此身谁料,心在天山,身老沧州。

2、辛弃疾《破阵子》:了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生!

3、 岳飞《小重山》:白首为功名,旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?时代的悲剧 英雄的悲愤 这里又采用了哪一个典故?用意何在?

用了诸葛亮上表后主刘禅,出师北伐的典故。

赞扬诸葛亮坚持北伐的壮举,表明自己至死也不会放弃恢复中原之志。

“谁堪伯仲间”,含蓄地谴责了南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,以致收复大业无人领军,抒发壮志难酬的愤懑。

所愤之四:“谁堪伯仲间”第二联写到了什么内容?有愤吗?颔联:集中描写宋军在镇江、南郑两地英雄抗金的战斗情景。 ?? 回顾往事,作者以此自豪,甚为向往。抒写渴望北伐的英雄气概。 可现实却是,诗人一腔忠义无处寄托,华鬓点点,壮志落空 。

在强烈对比之中,包含着对投降派罪恶行径的愤怒指责。书愤早年抱负壮志未酬早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。早年恢复中原之志。曾经历的两次抗金胜利之役。年事已高、壮志未酬之情。敬仰诸葛、渴望建功立业朗读理解报国无门

壮志未酬

年华空老

无人领军

愤!根源是什么? 愤的根源是南宋朝廷的“主和派”,

他们是阻挠抗金救国的绊脚石,是绞杀爱国力量的刽子手。质疑

——背诵

(要求注意节奏、重读、情感)拓展阅读临安春雨初霁 世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。 小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。 矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。 素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。 ——此诗写于诗人六十二岁之时。当时诗人在家赋闲了五年,少年时的意气风发与壮年时的裘马清狂,都随岁月的流逝一去不返了。虽然他光复中原的壮志未表,但对偏安一隅的南宋小朝廷的软弱与黑暗,是日见明白了。这年春,陆游重被起用,赴任前于临安(今浙江杭州)去觐见皇帝,住在西湖边上的客栈里听候召见,百无聊赖中便写下了这首广泛传诵的名作。 《临安春雨初霁》与此诗作于同一年,诗中也有“世事”的感慨,请结合诗歌的创作背景,谈谈这两首诗在表现重点和诗歌风格上的差异。《书》兼有追怀往事和重新立誓报国的双重感情,表现了报国之志难酬的悲愤和抑郁。

《临》借写江南春雨和书斋的闲适生活,表达了诗人对京华生活的厌倦和不得志的悲愤与牢骚。

风格:

《书》严肃而激愤,沉郁顿挫,深沉蕴藉,

《临》具有诙谐意味,这种诙谐其实是以轻松的形式表达内心的忧愤。课后作业请大家将你们所能背诵的爱国诗篇整理出来。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。知人论世说说你所了解 的陆游。 陆游,字务观,号放翁。南宋时越州山阴 人,我国古代著名的爱国诗人。 少年时陆游就立下了“上马击狂胡,下马草军书”的志向。他生在民族矛盾尖锐、国势危迫的时代,一贯坚持抗金主张,怀着“铁马横戈” “气吞胡虏”的英雄气概和“一身报国有万死”的牺牲精神,决心“扫胡尘”、“靖国难”,但在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。

嘉定二年(1210),85岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。临终作诗仍念念不忘北伐和收复失地。 陆游的诗今存9300首。他是我国文学史上存诗最多的诗人之一。“60年来万首诗”,陆诗的突出特点是“多豪丽语,言征伐恢复事”。许国丹心,至死不渝书愤书 愤 陆游 早岁那知世事艰,中原北望气如山。 楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。 塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。 出师一表真名世,千载谁堪伯仲间! 朗读早岁/那知/世事/艰,中原/北望/气/如山。 楼船/夜雪/瓜洲/渡,铁马/秋风/大/散关。 塞上/长城/空/自许,镜中/衰鬓/已/先斑。 出师/一表/真/名世,千载/谁堪/伯仲/间! 书愤朗读

注意:1、节奏 2、重读 3、情感 南宋时,金兵入侵,中原沦陷在即。那时南宋当局却偏安江南,不思北伐。陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。这首有名的七律作于宋孝宗十三年(1186年),此时陆游已61岁,在山阴闲居了6年,少年时“扫胡尘” “靖国难”的志向眼看就要化为泡影,在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗。这首诗是他一生感情经历的艺术概括。解 题书:写

愤:悲愤,愤懑…… 这首诗题目为“书愤”,就全诗来看,作者因哪些事而“愤” ? (找诗中字眼回答)所愤之一:世事艰;

所愤之二:空自许;

所愤之三:鬓先斑;

所愤之四:谁堪伯仲间 。探讨:

投降派对敌人妥协退让,对爱国志士排挤打压

所愤之一:世事艰

联系时代背景,回答:“世事艰” 具体指什么?公卿有党排宗泽,

帷幄无人用岳飞。(陆游《夜读有感》) 用了南朝刘宋名将檀道济自许为“万里长城”的典故。

作者以檀道济自比,“空自许”,跟“世事艰”照应,既是对自己壮志难酬的感叹,又是对投降派的愤怒指责。

所愤之二:“空自许”

这句诗运用了什么手法?表达了诗人怎样的感情? 大志落空而年华已老,何等悲怆?

我有心,天不予,能不愤乎?所愤之三:鬓先斑

拓展思考:

《书愤》所反应的陆游“壮志难酬,年华空老”的人生际遇,无疑是一种悲剧,但是这种悲剧是他个人的悲剧,还是整个南宋时代所有抗金爱国志士共同的悲剧?联系同时代其他诗人词人的作品回答。1、陆游的《诉衷情》:胡未灭,鬓先秋,泪空流。此身谁料,心在天山,身老沧州。

2、辛弃疾《破阵子》:了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生!

3、 岳飞《小重山》:白首为功名,旧山松竹老,阻归程。欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听?时代的悲剧 英雄的悲愤 这里又采用了哪一个典故?用意何在?

用了诸葛亮上表后主刘禅,出师北伐的典故。

赞扬诸葛亮坚持北伐的壮举,表明自己至死也不会放弃恢复中原之志。

“谁堪伯仲间”,含蓄地谴责了南宋朝廷畏敌如虎、苟且偷安,以致收复大业无人领军,抒发壮志难酬的愤懑。

所愤之四:“谁堪伯仲间”第二联写到了什么内容?有愤吗?颔联:集中描写宋军在镇江、南郑两地英雄抗金的战斗情景。 ?? 回顾往事,作者以此自豪,甚为向往。抒写渴望北伐的英雄气概。 可现实却是,诗人一腔忠义无处寄托,华鬓点点,壮志落空 。

在强烈对比之中,包含着对投降派罪恶行径的愤怒指责。书愤早年抱负壮志未酬早岁那知世事艰,

中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,

铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,

镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间。早年恢复中原之志。曾经历的两次抗金胜利之役。年事已高、壮志未酬之情。敬仰诸葛、渴望建功立业朗读理解报国无门

壮志未酬

年华空老

无人领军

愤!根源是什么? 愤的根源是南宋朝廷的“主和派”,

他们是阻挠抗金救国的绊脚石,是绞杀爱国力量的刽子手。质疑

——背诵

(要求注意节奏、重读、情感)拓展阅读临安春雨初霁 世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。 小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。 矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。 素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。 ——此诗写于诗人六十二岁之时。当时诗人在家赋闲了五年,少年时的意气风发与壮年时的裘马清狂,都随岁月的流逝一去不返了。虽然他光复中原的壮志未表,但对偏安一隅的南宋小朝廷的软弱与黑暗,是日见明白了。这年春,陆游重被起用,赴任前于临安(今浙江杭州)去觐见皇帝,住在西湖边上的客栈里听候召见,百无聊赖中便写下了这首广泛传诵的名作。 《临安春雨初霁》与此诗作于同一年,诗中也有“世事”的感慨,请结合诗歌的创作背景,谈谈这两首诗在表现重点和诗歌风格上的差异。《书》兼有追怀往事和重新立誓报国的双重感情,表现了报国之志难酬的悲愤和抑郁。

《临》借写江南春雨和书斋的闲适生活,表达了诗人对京华生活的厌倦和不得志的悲愤与牢骚。

风格:

《书》严肃而激愤,沉郁顿挫,深沉蕴藉,

《临》具有诙谐意味,这种诙谐其实是以轻松的形式表达内心的忧愤。课后作业请大家将你们所能背诵的爱国诗篇整理出来。

同课章节目录