5.1 阿Q正传 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.1 阿Q正传 课件(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

鲁迅(1881—1936),原名周树人,浙江绍兴人,1881年9月25日生于浙江绍兴,原名周樟寿,字豫山,后改为豫才,1898年去南京求学时取学名为周树人。

“鲁迅”这个笔名是他在1918年发表第一篇白话小说《狂人日记》时才开始用的。也是他影响最为广泛的笔名。他是文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人,五四新文化运动的重要参与者。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

鲁迅主要作品

小说集:《呐喊》(1918~1922)

《彷徨》 (1924~1925)

《故事新编》

散文集: 《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《坟》《热风》《华盖集》等

《呐喊》是鲁迅先生的第一部小说集,出版于1923年8月,收集了包括《狂人日记》等共15篇小说。《呐喊》反映了从辛亥革命到五四运动前后的中国社会,特别是在帝国主义和封建主义压迫下的农村和村镇的面貌;塑造了没落知识分子(《孔乙己》)、城市贫民(《药》)、人力车夫(《一件小事》)、被压迫农民(《故乡》《风波》)等形象。

取名《呐喊》是要以呐喊声“惊起较为清醒的几个人”

破毁“铁屋子”并“慰藉那在寂寞里奔驰的猛士”,表示他愿

同新文化“前驱”取同一步调,为革命呐喊战斗。

《呐喊》简介

阿 Q 正 传

我愿意用我全部的作品换鲁迅的一个短篇小说,换他一个《阿Q正传》。——莫言

获得诺贝尔文学奖(1994年度)的日本作家大江健三郎12岁就读鲁迅的《阿Q正传》,他认为:在20世纪的亚洲,也就是在这100年间的亚洲,最伟大的作家就是鲁迅;

1926年,《阿Q正传》法译版被发表于《欧罗巴》的杂志上,法国作家罗曼·罗兰(1915年度诺贝尔文学奖获得者)读到它,竟泪流满面!

王冶秋在《《阿Q正传》读书随笔》一文中谈到自己读了十四遍《阿Q正传》的种种体会:“第一遍:我们会笑得肚子痛;第二遍:才咂出一点不是笑的成分;第三遍:鄙弃阿Q的为人;第四遍:鄙弃化为同情;第五遍:同情化为深思的眼泪;第六遍:阿Q还是阿Q;第七遍:阿Q向自己身上扑来;第八遍:合二为一;第九遍:又一次化为你的亲戚故旧;第十遍:扩大到你的左邻右舍;第十一遍:扩大到全国;第十二遍:甚至洋人的国土;第十三遍:你觉得它是一个镜;第十四遍:也许是警报器。”

你读出了什么?

姓名 阿Q 性别 男

年龄 籍贯

身份地位 工作

婚姻状况 家庭成员

家庭住址 外形特征

兴趣爱好

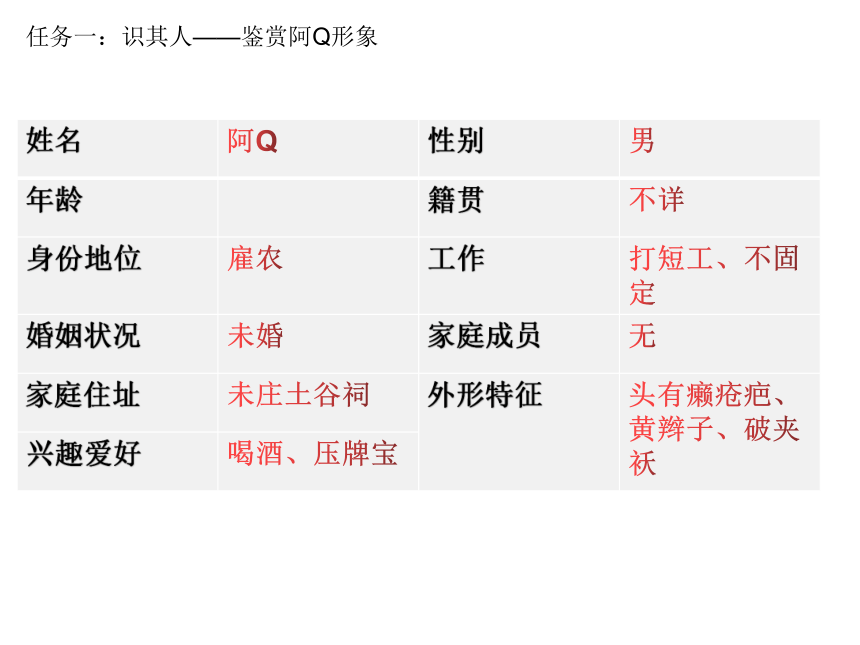

任务一:识其人——鉴赏阿Q形象

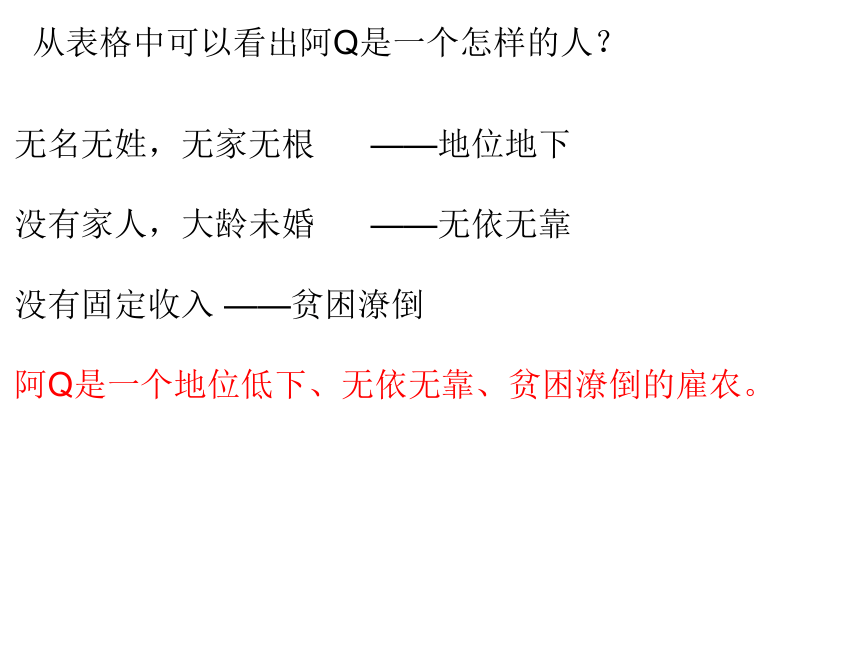

从表格中可以看出阿Q是一个怎样的人?

无名无姓,无家无根 ——地位地下

没有家人,大龄未婚 ——无依无靠

没有固定收入 ——贫困潦倒

阿Q是一个地位低下、无依无靠、贫困潦倒的雇农。

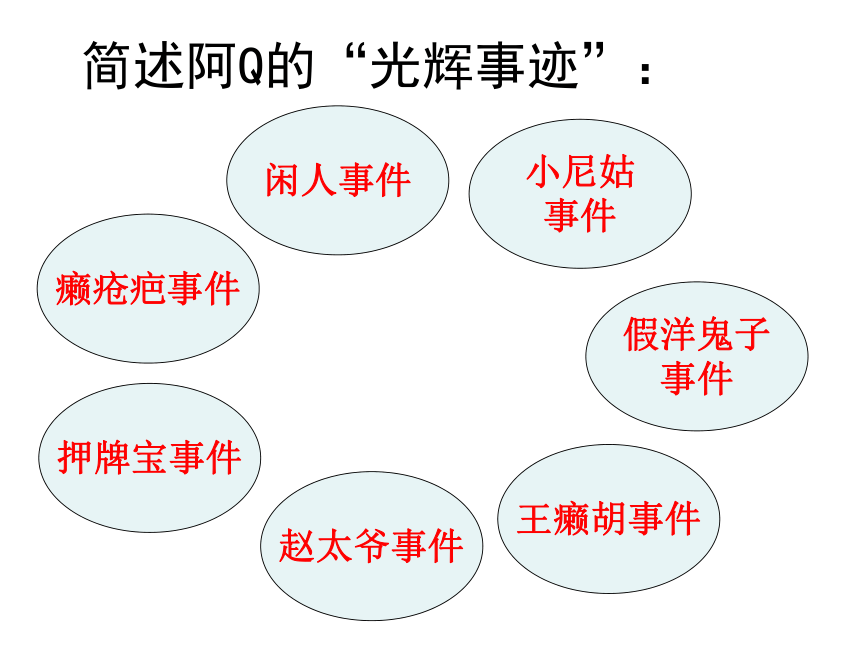

简述阿Q的“光辉事迹”:

癞疮疤事件

赵太爷事件

押牌宝事件

王癞胡事件

假洋鬼子

事件

小尼姑

事件

闲人事件

《阿Q正传》,就是一部挨打史!

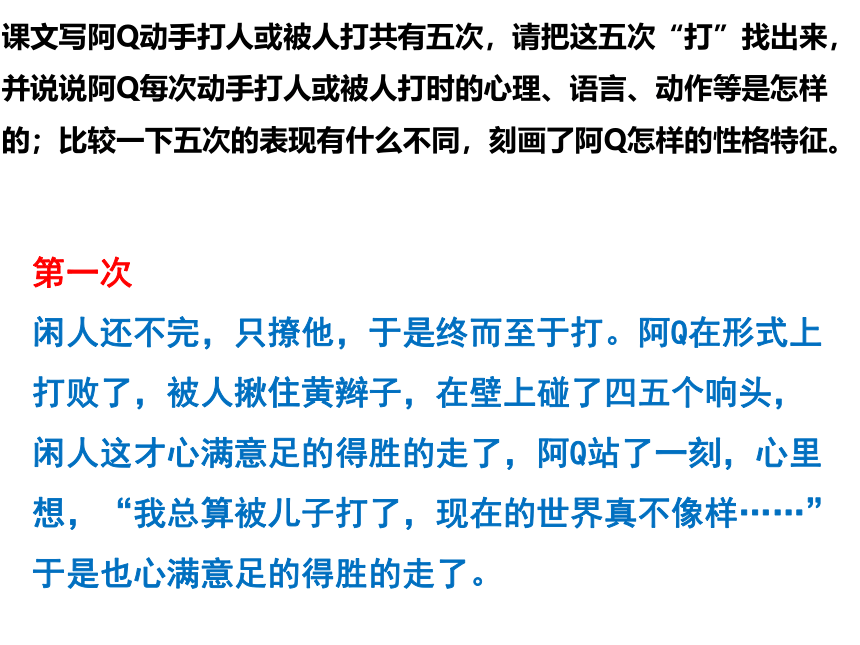

课文写阿Q动手打人或被人打共有五次,请把这五次“打”找出来,并说说阿Q每次动手打人或被人打时的心理、语言、动作等是怎样的;比较一下五次的表现有什么不同,刻画了阿Q怎样的性格特征。

第一次

闲人还不完,只撩他,于是终而至于打。阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

第二次

阿Q两只手都捏住了自己的辫根,歪着头,说道:

“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

但虽然是虫豸,闲人也并不放,仍旧在就近什么地方给他碰了五六个响头,这才心满意足的得胜的走了,他以为阿Q这回可遭了瘟。然而不到十秒钟,阿Q也心满意足的得胜的走了,他觉得他是第一个能够自轻自贱的人,除了“自轻自贱”不算外,余下的就是“第一个”。状元不也是“第一个”么?“你算什么东西”呢!?

第三次

赌摊不见了,人们也不见了,身上有几处很似乎有些痛,似乎也挨了几拳几脚似的……还到那里去寻根柢呢?

但他立刻转败为胜了。他擎起右手,用力的在自己脸上连打了两个嘴巴,热剌剌的有些痛;打完之后,便心平气和起来,似乎打的是自己,被打的是别一个自己,不久也就仿佛是自己打了别个一般,——虽然还有些热剌剌,——心满意足的得胜的躺下了。

第四次

“谁认便骂谁!”他站起来,两手叉在腰间说。

“你的骨头痒了么?”王胡也站起来,披上衣服说。

阿Q以为他要逃了,抢进去就是一拳。这拳头还未达到身上,已经被他抓住了,只一拉,阿Q跄跄踉踉的跌进去,立刻又被王胡扭住了辫子,要拉到墙上照例去碰头。

“‘君子动口不动手’!”阿Q歪着头说。

王胡似乎不是君子,并不理会,一连给他碰了五下,又用力的一推,至于阿Q跌出六尺多远,这才满足的去了。

第五次

阿Q在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着,果然,拍的一声,似乎确凿打在自己头上了。

“我说他!”阿Q指着近旁的一个孩子,分辩说。

拍!拍拍!

细读课文,把表现阿Q“精神胜利法”的细节逐一找出来,说说你对“精神胜利法”的理解。

精神胜利法1

第1—2段:

独有和别人口角的时候,间或瞪着眼睛道:“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”

第4段:

阿Q又很自尊,所有未庄的居民,全不在他眼神里,甚而至于对于两位“文童” 也有以为不值一笑的神情。夫文童者,将来恐怕要变秀才者也;赵太爷钱太爷大受居民的尊敬,除有钱之外,就因为都是文童的爹爹,而阿Q在精神上独不表格外的崇奉,他想:我的儿子会阔得多啦!

眼前不阔→过去将来会阔:逃避现实。

精神胜利法2

第4段:

……加以进了几回城,阿Q自然更自负,然而他又很鄙薄城里人,譬如用三尺三寸宽的木板做成的凳子,未庄人叫“长凳”,他也叫“长凳”,城里人却叫“条凳”,他想:这是错的,可笑!油煎大头鱼,未庄都加上半寸长的葱叶,城里却加上切细的葱丝,他想:这也是错的,可笑!然而未庄人真是不见世面的可笑的乡下人呵,他们没有见过城里的煎鱼!

生活→精神:笑城里人,笑乡下人——

生活中我比不上你们→见识上我比你们高多啦!

鄙陋无知,自视甚高,封闭落后

精神胜利法3

第11段:

“你还不配……”这时候,又仿佛在他头上的是一种高尚的光容的癞头疮,并非平常的癞头疮了;

癞疮疤丑陋的,是缺点短处→但我有你却没有,你不配有,因此,癞疮疤也是光荣的(自欺欺人,敏感禁忌)

精神胜利法4

第12段:

闲人还不完,只撩他,于是终而至于打。阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

第17段:

但虽然是虫豸,闲人也并不放,仍旧在就近什么地方给他碰了五六个响头,这才心满意足的得胜的走了,他以为阿Q这回可遭了瘟。然而不到十秒钟,阿Q也心满意足的得胜的走了,他觉得他是第一个能够自轻自贱的人,除了“自轻自贱”不算外,余下的就是“第一个”。状元不也是“第一个”么?“你算是什么东西”呢!?

挨打是失败→做老子,天下第一却很得意的事

(争强好胜,自欺欺人)

精神胜利法5

第27段:

很白很亮的一堆洋钱!而且是他的——现在不见了!说是算被儿子拿去了罢,总还是忽忽不乐;说自己是虫豸罢,也还是忽忽不乐:他这回才有些感到失败的苦痛了。

但他立刻转败为胜了。他擎起右手,用力的在自己脸上连打了两个嘴巴,热剌剌的有些痛;打完之后,便心平气和起来,似乎打的是自己,被打的是别一个自己,不久也就仿佛是自己打了别个一般,——虽然还有些热剌剌,——心满意足的得胜的躺下了。

第29段:

他睡着了。

现实中自己打自己→精神上自己打别人:自欺欺人、麻木不仁

精神胜利法6

第56段:

但对面走来了静修庵里的小尼姑。

第57段:

“我不知道我今天为什么这样晦气,原来就因为见了你!”他想。

第61段:

“秃儿!快回去,和尚等着你……”

第64段:

“和尚动得,我动不得?”他扭住伊的面颊。……再用力的一拧,才放手。

第66段:

他这一战,早忘却了王胡,也忘却了假洋鬼子,似乎对于今天的一切“晦气”都报了仇;而且奇怪,又仿佛全身比拍拍的响了之后轻松,飘飘然的似乎要飞去了。

平生两件屈辱→调戏尼姑,欺软怕硬,流氓无赖

小结:

自尊自负、自轻自贱、自打嘴巴、忘却失败、欺凌弱小

——精神胜利法

性格特点:

妄自尊大又自轻自贱

憎恶权势又趋炎附势

争强好胜又忍辱屈从

蛮横霸道又懦弱卑怯

欺软怕硬,卑鄙无赖

任务二:探其源——性格产生的根源

1、为什么阿Q的性格中充满着妄自尊大又自轻自贱,憎恶权势又趋炎附势,争强好胜又忍辱屈从,蛮横霸道又懦弱卑怯的矛盾?

阿Q的性格中充满着矛盾,突出特征就是两重性,即两重人格。自我幻想中的阿Q与现实存在的阿Q,似乎是不相容的两种人格,但奇妙地统一在阿Q身上。阿Q的本色在他所处的恶劣环境中是不适生存的,因而自我就发生分裂,形成双重人格。真正的自我只好退回内心,沉醉在躲避现实的虚妄幻想中。而经常表现出来的则是人格的另一面,即被封建社会严重扭曲的自我,它是在丧失自由意志的情况下实现的,是为了适应恶劣的环境以维持个体的生存。很明显,两重人格既是对自我的消极维护,又是对恶劣环境的痛苦适应。所以一方面是退回内心,另一方面是泯灭意志。前者实际上是反抗环境的变态反应,是为了解决自身的心理冲突,以达到心理的平衡;后者是适应环境的变态反应。总之,阿Q两重人格的实际表现往往是:一方面用幻想以维护自我,另一面是顺从,适应环境以维护个体的生存。

在封建专制社会里,除了皇帝是绝对的主子,最底层的人民是绝对的奴隶外,其余的臣民都有两种身份,两重人格,学会了当奴才,也就学会了当主子。即使是皇帝,有时也不免要当外族统治者的奴才,而下层的人民有时也可以在自己妻子、儿子面前当暴君。这在封建专制的社会里是一种普遍的心理现象。阿Q性格的矛盾性格恰恰是产生于愚弱国民所处的恶劣环境和屈辱地位,来源于被压迫、被凌辱的下层人民当中,是专制主义制度所造成的国民的心理变态和人性异化。

任务三:明其意——探究作品价值

这篇小说写于辛亥革命之后。辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,宣扬了民主共和的观念。但它没有完成在全国范围内彻底反帝反封建的任务,没有深入到广大农村。广大农民仍处在帝国主义和封建主义的残酷统治之下,思想上没有得到根本的启蒙和解放。封建统治阶级一方面对帝国主义者奴颜婢膝,另一方面用封建礼教、迷信和愚民政策对百姓进行镇压剥削。他们丧权辱国,却自称“天朝”,用这种“精神胜利法”对人民进行麻醉教育,造成了人民不觉醒的麻醉状态。

鲁迅在《华盖集 忽然想到(七)》中道:“可惜中国人但对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

阿Q和未庄的闲人都是如此的人。

在洋鬼子面前,他是羊;在小尼姑、小D面前,他又变成了狼。他的性格经常在对立的两极之间来回摆动,幅度之大,速度之快,都令人吃惊。他的超级麻木,则表现在他的惊人的健忘:被假洋鬼子打了一顿,一会儿就忘了,甚至觉得轻松些,以致于“有些高兴”了;更表现在他几乎丧失了作为一个独立的“人”的独立意识。阿Q诸多方面的劣点,事实上也是全体国民的弱点。从阿Q身上完全可以看出,我们的民族有时为什么能从一个极端走向另一个极端,为什么既能安于做奴隶,又能扮演非常傲慢的角色。因之,阿Q又是国民劣根性的典型。

用鲁迅的话解释精神胜利法:"中国人不敢正视各方面,用瞒和骗,造出奇妙的逃路,而自以为正路。在这路上,就证明着国民性的怯弱,懒惰,而又巧滑。一天一天地满足着,即一天一天地堕落着,但却又觉得日见其光荣。"

凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。 — —《呐喊》自序

“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧,指出主人公的思维方式和性格也是中华民族觉醒和振兴中最严重的思想障碍,意在“引起疗救的注意”。

没有伟大人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大人物而不知拥护爱戴崇仰的国家是没有希望的奴隶之邦。

—— 郁达夫

语言赏析

1.然而阿Q虽然常优胜,却直待蒙赵太爷打他嘴巴之后,这才出了名。”“阿Q此后倒得意了许多年。”

2.阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。

3.阿Q跄跄踉踉的跌进去,立刻又被王胡扭住了辫子,要拉到墙上照例去碰头”“阿Q在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着”

4.阿Q“十分得意的笑”,酒店里的人“九分得意的笑”

语言幽默诙谐,具有讽刺性和生动性,俏皮中显出悲愤,讽刺中隐现同情。

1.多用反语

例如:说阿Q“见识高”“勇武”“优胜”“完人”,说赵秀才“博雅”

2、巧用文言,使语言活脱、幽默、洗练

例如:说赵太爷钱太爷“夫文童者,将来恐怕要变秀才者也”

辛辣讽刺道貌岸然的虚伪文人形象

“直待蒙赵太爷打他嘴巴后,这才出了名”

“蒙”字表示挨打也像荣幸地蒙受恩惠似的,讽刺鄙陋的封建等级残毒和人们趋炎附势的心态。

3、活用成语

例如:人们对阿Q“敬而远之”,阿Q把小尼姑“视若草芥”

4、牵附造词

由“深闺”造出“浅闺”,由“不朽”的文章造出“速朽”的文章,由“十分”得意造出“九分”。

白描手法

1.抓住事物特征,用最经济、最简练笔墨,把描写对象生动形象地展现在读者面前。

2.如阿Q瞪着眼睛说:“我们先前——比你阔得多啦!你算什么东西。”形象表现他的精神胜利法的性格特点。

“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。”——《孔乙己》

《阿Q正传》简介

一、序

二、优胜记略

三、续优胜记略

四、恋爱悲剧

五、生计问题

六、从中兴到末路

七、革命

八、不准革命

九、大团圆

交代给阿Q作传的缘起,概括阿Q的社会地位和生活环境。

课文所选内容

重点介绍阿Q的精神胜利法

写阿Q的种种痛苦与不幸,

提示阿Q不安于现状并要

有所反抗的社会根源。

批判辛亥革命的妥协性和不彻底性

阿Q当作替死鬼被杀

(序幕)

(开端)

(发展)

(高潮)

(结局)

(序幕)

(开端)

(发展)

思考:小说的情节讲的都是阿Q如何“转败为胜”获得“优胜”的,为何不直接写在一起,要分列两章呢?在情节的安排上有何用意?

仔细阅读了两章内容后,发现虽然都是“转败为胜”获得“优胜”,但是两章的内容有所不同。“优胜记略”主要记录两个方面的内容,一是通过他人评价和他自身的自以为是,获得优越感,维护自尊心;二是通过几个小片段展示了他是如何来维护自己的自尊,摆脱痛苦,侧重展现他生存的法则。

“续优胜记略”主要记录了他恃强凌弱,展现了他媚上的奴样和通过欺负更弱者来满足自我优越感的丑态。侧重展现了他获得快乐的方法。所以虽然都是“优胜”却在“优胜”的方式和方法上有所不同。

鲁迅(1881—1936),原名周树人,浙江绍兴人,1881年9月25日生于浙江绍兴,原名周樟寿,字豫山,后改为豫才,1898年去南京求学时取学名为周树人。

“鲁迅”这个笔名是他在1918年发表第一篇白话小说《狂人日记》时才开始用的。也是他影响最为广泛的笔名。他是文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人,五四新文化运动的重要参与者。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

鲁迅主要作品

小说集:《呐喊》(1918~1922)

《彷徨》 (1924~1925)

《故事新编》

散文集: 《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《坟》《热风》《华盖集》等

《呐喊》是鲁迅先生的第一部小说集,出版于1923年8月,收集了包括《狂人日记》等共15篇小说。《呐喊》反映了从辛亥革命到五四运动前后的中国社会,特别是在帝国主义和封建主义压迫下的农村和村镇的面貌;塑造了没落知识分子(《孔乙己》)、城市贫民(《药》)、人力车夫(《一件小事》)、被压迫农民(《故乡》《风波》)等形象。

取名《呐喊》是要以呐喊声“惊起较为清醒的几个人”

破毁“铁屋子”并“慰藉那在寂寞里奔驰的猛士”,表示他愿

同新文化“前驱”取同一步调,为革命呐喊战斗。

《呐喊》简介

阿 Q 正 传

我愿意用我全部的作品换鲁迅的一个短篇小说,换他一个《阿Q正传》。——莫言

获得诺贝尔文学奖(1994年度)的日本作家大江健三郎12岁就读鲁迅的《阿Q正传》,他认为:在20世纪的亚洲,也就是在这100年间的亚洲,最伟大的作家就是鲁迅;

1926年,《阿Q正传》法译版被发表于《欧罗巴》的杂志上,法国作家罗曼·罗兰(1915年度诺贝尔文学奖获得者)读到它,竟泪流满面!

王冶秋在《《阿Q正传》读书随笔》一文中谈到自己读了十四遍《阿Q正传》的种种体会:“第一遍:我们会笑得肚子痛;第二遍:才咂出一点不是笑的成分;第三遍:鄙弃阿Q的为人;第四遍:鄙弃化为同情;第五遍:同情化为深思的眼泪;第六遍:阿Q还是阿Q;第七遍:阿Q向自己身上扑来;第八遍:合二为一;第九遍:又一次化为你的亲戚故旧;第十遍:扩大到你的左邻右舍;第十一遍:扩大到全国;第十二遍:甚至洋人的国土;第十三遍:你觉得它是一个镜;第十四遍:也许是警报器。”

你读出了什么?

姓名 阿Q 性别 男

年龄 籍贯

身份地位 工作

婚姻状况 家庭成员

家庭住址 外形特征

兴趣爱好

任务一:识其人——鉴赏阿Q形象

从表格中可以看出阿Q是一个怎样的人?

无名无姓,无家无根 ——地位地下

没有家人,大龄未婚 ——无依无靠

没有固定收入 ——贫困潦倒

阿Q是一个地位低下、无依无靠、贫困潦倒的雇农。

简述阿Q的“光辉事迹”:

癞疮疤事件

赵太爷事件

押牌宝事件

王癞胡事件

假洋鬼子

事件

小尼姑

事件

闲人事件

《阿Q正传》,就是一部挨打史!

课文写阿Q动手打人或被人打共有五次,请把这五次“打”找出来,并说说阿Q每次动手打人或被人打时的心理、语言、动作等是怎样的;比较一下五次的表现有什么不同,刻画了阿Q怎样的性格特征。

第一次

闲人还不完,只撩他,于是终而至于打。阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

第二次

阿Q两只手都捏住了自己的辫根,歪着头,说道:

“打虫豸,好不好?我是虫豸——还不放么?”

但虽然是虫豸,闲人也并不放,仍旧在就近什么地方给他碰了五六个响头,这才心满意足的得胜的走了,他以为阿Q这回可遭了瘟。然而不到十秒钟,阿Q也心满意足的得胜的走了,他觉得他是第一个能够自轻自贱的人,除了“自轻自贱”不算外,余下的就是“第一个”。状元不也是“第一个”么?“你算什么东西”呢!?

第三次

赌摊不见了,人们也不见了,身上有几处很似乎有些痛,似乎也挨了几拳几脚似的……还到那里去寻根柢呢?

但他立刻转败为胜了。他擎起右手,用力的在自己脸上连打了两个嘴巴,热剌剌的有些痛;打完之后,便心平气和起来,似乎打的是自己,被打的是别一个自己,不久也就仿佛是自己打了别个一般,——虽然还有些热剌剌,——心满意足的得胜的躺下了。

第四次

“谁认便骂谁!”他站起来,两手叉在腰间说。

“你的骨头痒了么?”王胡也站起来,披上衣服说。

阿Q以为他要逃了,抢进去就是一拳。这拳头还未达到身上,已经被他抓住了,只一拉,阿Q跄跄踉踉的跌进去,立刻又被王胡扭住了辫子,要拉到墙上照例去碰头。

“‘君子动口不动手’!”阿Q歪着头说。

王胡似乎不是君子,并不理会,一连给他碰了五下,又用力的一推,至于阿Q跌出六尺多远,这才满足的去了。

第五次

阿Q在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着,果然,拍的一声,似乎确凿打在自己头上了。

“我说他!”阿Q指着近旁的一个孩子,分辩说。

拍!拍拍!

细读课文,把表现阿Q“精神胜利法”的细节逐一找出来,说说你对“精神胜利法”的理解。

精神胜利法1

第1—2段:

独有和别人口角的时候,间或瞪着眼睛道:“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”

第4段:

阿Q又很自尊,所有未庄的居民,全不在他眼神里,甚而至于对于两位“文童” 也有以为不值一笑的神情。夫文童者,将来恐怕要变秀才者也;赵太爷钱太爷大受居民的尊敬,除有钱之外,就因为都是文童的爹爹,而阿Q在精神上独不表格外的崇奉,他想:我的儿子会阔得多啦!

眼前不阔→过去将来会阔:逃避现实。

精神胜利法2

第4段:

……加以进了几回城,阿Q自然更自负,然而他又很鄙薄城里人,譬如用三尺三寸宽的木板做成的凳子,未庄人叫“长凳”,他也叫“长凳”,城里人却叫“条凳”,他想:这是错的,可笑!油煎大头鱼,未庄都加上半寸长的葱叶,城里却加上切细的葱丝,他想:这也是错的,可笑!然而未庄人真是不见世面的可笑的乡下人呵,他们没有见过城里的煎鱼!

生活→精神:笑城里人,笑乡下人——

生活中我比不上你们→见识上我比你们高多啦!

鄙陋无知,自视甚高,封闭落后

精神胜利法3

第11段:

“你还不配……”这时候,又仿佛在他头上的是一种高尚的光容的癞头疮,并非平常的癞头疮了;

癞疮疤丑陋的,是缺点短处→但我有你却没有,你不配有,因此,癞疮疤也是光荣的(自欺欺人,敏感禁忌)

精神胜利法4

第12段:

闲人还不完,只撩他,于是终而至于打。阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。

第17段:

但虽然是虫豸,闲人也并不放,仍旧在就近什么地方给他碰了五六个响头,这才心满意足的得胜的走了,他以为阿Q这回可遭了瘟。然而不到十秒钟,阿Q也心满意足的得胜的走了,他觉得他是第一个能够自轻自贱的人,除了“自轻自贱”不算外,余下的就是“第一个”。状元不也是“第一个”么?“你算是什么东西”呢!?

挨打是失败→做老子,天下第一却很得意的事

(争强好胜,自欺欺人)

精神胜利法5

第27段:

很白很亮的一堆洋钱!而且是他的——现在不见了!说是算被儿子拿去了罢,总还是忽忽不乐;说自己是虫豸罢,也还是忽忽不乐:他这回才有些感到失败的苦痛了。

但他立刻转败为胜了。他擎起右手,用力的在自己脸上连打了两个嘴巴,热剌剌的有些痛;打完之后,便心平气和起来,似乎打的是自己,被打的是别一个自己,不久也就仿佛是自己打了别个一般,——虽然还有些热剌剌,——心满意足的得胜的躺下了。

第29段:

他睡着了。

现实中自己打自己→精神上自己打别人:自欺欺人、麻木不仁

精神胜利法6

第56段:

但对面走来了静修庵里的小尼姑。

第57段:

“我不知道我今天为什么这样晦气,原来就因为见了你!”他想。

第61段:

“秃儿!快回去,和尚等着你……”

第64段:

“和尚动得,我动不得?”他扭住伊的面颊。……再用力的一拧,才放手。

第66段:

他这一战,早忘却了王胡,也忘却了假洋鬼子,似乎对于今天的一切“晦气”都报了仇;而且奇怪,又仿佛全身比拍拍的响了之后轻松,飘飘然的似乎要飞去了。

平生两件屈辱→调戏尼姑,欺软怕硬,流氓无赖

小结:

自尊自负、自轻自贱、自打嘴巴、忘却失败、欺凌弱小

——精神胜利法

性格特点:

妄自尊大又自轻自贱

憎恶权势又趋炎附势

争强好胜又忍辱屈从

蛮横霸道又懦弱卑怯

欺软怕硬,卑鄙无赖

任务二:探其源——性格产生的根源

1、为什么阿Q的性格中充满着妄自尊大又自轻自贱,憎恶权势又趋炎附势,争强好胜又忍辱屈从,蛮横霸道又懦弱卑怯的矛盾?

阿Q的性格中充满着矛盾,突出特征就是两重性,即两重人格。自我幻想中的阿Q与现实存在的阿Q,似乎是不相容的两种人格,但奇妙地统一在阿Q身上。阿Q的本色在他所处的恶劣环境中是不适生存的,因而自我就发生分裂,形成双重人格。真正的自我只好退回内心,沉醉在躲避现实的虚妄幻想中。而经常表现出来的则是人格的另一面,即被封建社会严重扭曲的自我,它是在丧失自由意志的情况下实现的,是为了适应恶劣的环境以维持个体的生存。很明显,两重人格既是对自我的消极维护,又是对恶劣环境的痛苦适应。所以一方面是退回内心,另一方面是泯灭意志。前者实际上是反抗环境的变态反应,是为了解决自身的心理冲突,以达到心理的平衡;后者是适应环境的变态反应。总之,阿Q两重人格的实际表现往往是:一方面用幻想以维护自我,另一面是顺从,适应环境以维护个体的生存。

在封建专制社会里,除了皇帝是绝对的主子,最底层的人民是绝对的奴隶外,其余的臣民都有两种身份,两重人格,学会了当奴才,也就学会了当主子。即使是皇帝,有时也不免要当外族统治者的奴才,而下层的人民有时也可以在自己妻子、儿子面前当暴君。这在封建专制的社会里是一种普遍的心理现象。阿Q性格的矛盾性格恰恰是产生于愚弱国民所处的恶劣环境和屈辱地位,来源于被压迫、被凌辱的下层人民当中,是专制主义制度所造成的国民的心理变态和人性异化。

任务三:明其意——探究作品价值

这篇小说写于辛亥革命之后。辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,宣扬了民主共和的观念。但它没有完成在全国范围内彻底反帝反封建的任务,没有深入到广大农村。广大农民仍处在帝国主义和封建主义的残酷统治之下,思想上没有得到根本的启蒙和解放。封建统治阶级一方面对帝国主义者奴颜婢膝,另一方面用封建礼教、迷信和愚民政策对百姓进行镇压剥削。他们丧权辱国,却自称“天朝”,用这种“精神胜利法”对人民进行麻醉教育,造成了人民不觉醒的麻醉状态。

鲁迅在《华盖集 忽然想到(七)》中道:“可惜中国人但对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

阿Q和未庄的闲人都是如此的人。

在洋鬼子面前,他是羊;在小尼姑、小D面前,他又变成了狼。他的性格经常在对立的两极之间来回摆动,幅度之大,速度之快,都令人吃惊。他的超级麻木,则表现在他的惊人的健忘:被假洋鬼子打了一顿,一会儿就忘了,甚至觉得轻松些,以致于“有些高兴”了;更表现在他几乎丧失了作为一个独立的“人”的独立意识。阿Q诸多方面的劣点,事实上也是全体国民的弱点。从阿Q身上完全可以看出,我们的民族有时为什么能从一个极端走向另一个极端,为什么既能安于做奴隶,又能扮演非常傲慢的角色。因之,阿Q又是国民劣根性的典型。

用鲁迅的话解释精神胜利法:"中国人不敢正视各方面,用瞒和骗,造出奇妙的逃路,而自以为正路。在这路上,就证明着国民性的怯弱,懒惰,而又巧滑。一天一天地满足着,即一天一天地堕落着,但却又觉得日见其光荣。"

凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神。 — —《呐喊》自序

“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧,指出主人公的思维方式和性格也是中华民族觉醒和振兴中最严重的思想障碍,意在“引起疗救的注意”。

没有伟大人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大人物而不知拥护爱戴崇仰的国家是没有希望的奴隶之邦。

—— 郁达夫

语言赏析

1.然而阿Q虽然常优胜,却直待蒙赵太爷打他嘴巴之后,这才出了名。”“阿Q此后倒得意了许多年。”

2.阿Q不幸而赢了一回,他倒几乎失败了。

3.阿Q跄跄踉踉的跌进去,立刻又被王胡扭住了辫子,要拉到墙上照例去碰头”“阿Q在这刹那,便知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着”

4.阿Q“十分得意的笑”,酒店里的人“九分得意的笑”

语言幽默诙谐,具有讽刺性和生动性,俏皮中显出悲愤,讽刺中隐现同情。

1.多用反语

例如:说阿Q“见识高”“勇武”“优胜”“完人”,说赵秀才“博雅”

2、巧用文言,使语言活脱、幽默、洗练

例如:说赵太爷钱太爷“夫文童者,将来恐怕要变秀才者也”

辛辣讽刺道貌岸然的虚伪文人形象

“直待蒙赵太爷打他嘴巴后,这才出了名”

“蒙”字表示挨打也像荣幸地蒙受恩惠似的,讽刺鄙陋的封建等级残毒和人们趋炎附势的心态。

3、活用成语

例如:人们对阿Q“敬而远之”,阿Q把小尼姑“视若草芥”

4、牵附造词

由“深闺”造出“浅闺”,由“不朽”的文章造出“速朽”的文章,由“十分”得意造出“九分”。

白描手法

1.抓住事物特征,用最经济、最简练笔墨,把描写对象生动形象地展现在读者面前。

2.如阿Q瞪着眼睛说:“我们先前——比你阔得多啦!你算什么东西。”形象表现他的精神胜利法的性格特点。

“孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。”——《孔乙己》

《阿Q正传》简介

一、序

二、优胜记略

三、续优胜记略

四、恋爱悲剧

五、生计问题

六、从中兴到末路

七、革命

八、不准革命

九、大团圆

交代给阿Q作传的缘起,概括阿Q的社会地位和生活环境。

课文所选内容

重点介绍阿Q的精神胜利法

写阿Q的种种痛苦与不幸,

提示阿Q不安于现状并要

有所反抗的社会根源。

批判辛亥革命的妥协性和不彻底性

阿Q当作替死鬼被杀

(序幕)

(开端)

(发展)

(高潮)

(结局)

(序幕)

(开端)

(发展)

思考:小说的情节讲的都是阿Q如何“转败为胜”获得“优胜”的,为何不直接写在一起,要分列两章呢?在情节的安排上有何用意?

仔细阅读了两章内容后,发现虽然都是“转败为胜”获得“优胜”,但是两章的内容有所不同。“优胜记略”主要记录两个方面的内容,一是通过他人评价和他自身的自以为是,获得优越感,维护自尊心;二是通过几个小片段展示了他是如何来维护自己的自尊,摆脱痛苦,侧重展现他生存的法则。

“续优胜记略”主要记录了他恃强凌弱,展现了他媚上的奴样和通过欺负更弱者来满足自我优越感的丑态。侧重展现了他获得快乐的方法。所以虽然都是“优胜”却在“优胜”的方式和方法上有所不同。