5.2 *边城 课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.2 *边城 课件(共44张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

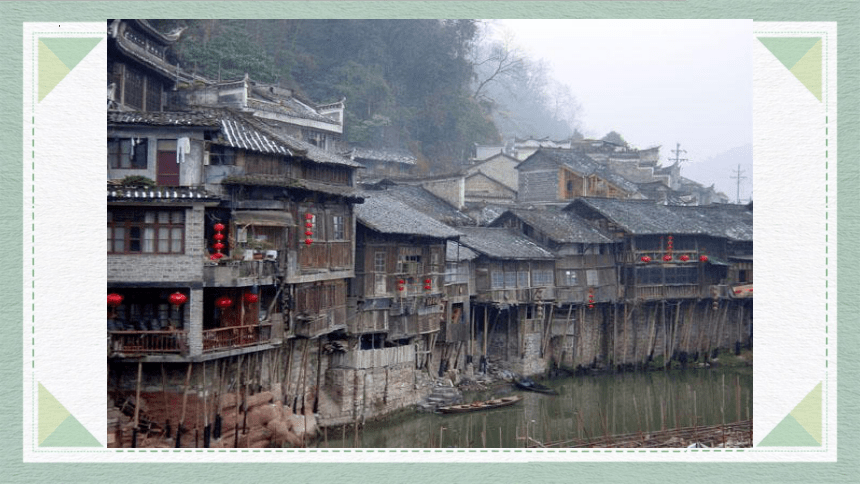

边 城

沈从文

刘文典眼中的沈从文:

“傲骨狂徒”刘文典从不把朱自清、沈从文这些用白话文写作的“才子”放在眼里,他曾说“在西南联大,陈寅恪才是真正的教授,他应该拿四百块钱,我应该拿四十块钱,朱自清可拿四块钱。可我不会给沈从文四毛钱。沈从文要都当教授,那我是什么?那我岂不成立太上教授了吗?”

奇人&狂人刘文典

安徽大学首任校长、学潮、蒋介石

刘文典眼中的沈从文:

在西南联大,一次警报响起,大家一窝蜂地往外跑,“傲骨狂徒”刘文典也往外跑,但没跑多远,他就想起自己“十二万分”佩服的陈寅恪身体羸弱且目力衰竭,于是便率几个学生折回来搀扶着陈寅恪往城外跑去。而他自己却强撑着不肯让学生扶,并且大胜 嚷着“保存国粹要紧,保存国粹要紧”

这时候他扭头一看,那个他素所藐视的乡下人(沈从文)跑得比谁都快,立即就火了,转身呵斥道“我刘某人是在替庄子跑,我要是死了,就没人讲《庄子》了!学生跑是为了保存下一代,你跑什么跑?”

沈从文,原名沈岳焕,湖南苗族凤凰县人,中国现代小说家、散文家、文物研究家,“京派作家群”发起人。为现代中国文学最伟大的印象主义者。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔边境地区,1924年开始文学创作,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究,1988年病逝于北京。自称 “乡下人”。有“文字魔术师”“风俗画家”“文体作家”的美誉。

沈 从 文 简 介

只身闯北京,去北大“蹭课”。20岁时,沈从文厌倦了“半匪半军”的生活,只身来到北京,想上大学。连新式标点都不懂,自然考不上,也上不起,只好在北大“蹭课”。而北大竟然也让这样的人“蹭”。一边苦读,一边写作。没有经济来源,冬天只穿两层单衣,生活十分困窘

不懂标点符号,竟成著名作家。1924年12月沈从文在《晨报》副刊发表了一篇小说,初涉文坛。到1948年,出版小说、散文、文论等共70多本,平均一年3本,是中国最多产的作家。

只有小学文凭,却当大学教授。1928年,只有小学文凭的沈从文应聘上海中国公学讲师,竟受到校长胡适赏识,让他讲授“小说写作”和“新文学研究”。后来又在武汉大学、青岛大学任讲师,在昆明西南联大、北京大学任副教授、教授。

两次诺贝尔奖提名,可惜擦肩而过。1988年5月10日心脏病猝发逝世,享年86岁。如果他晚去世半年,将获得诺贝尔文学奖。

经 历

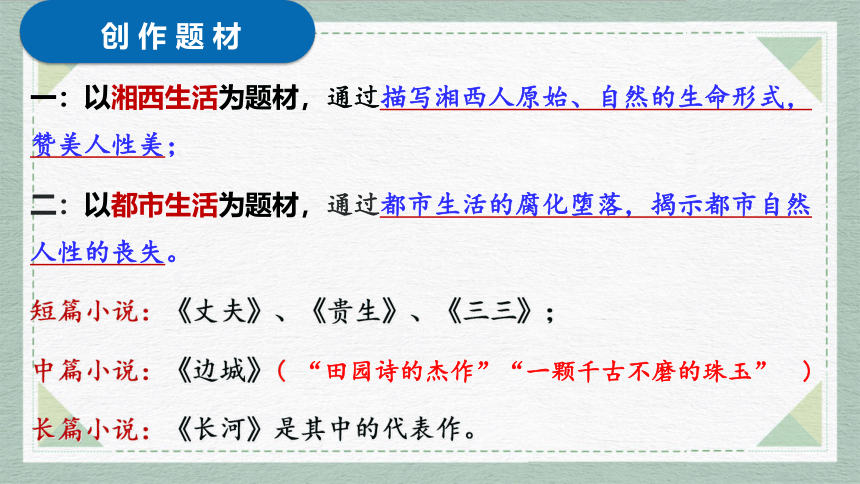

一:以湘西生活为题材,通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性美;

二:以都市生活为题材,通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

短篇小说:《丈夫》、《贵生》、《三三》;

中篇小说:《边城》( “田园诗的杰作”“一颗千古不磨的珠玉” )

长篇小说:《长河》是其中的代表作。

创 作 题 材

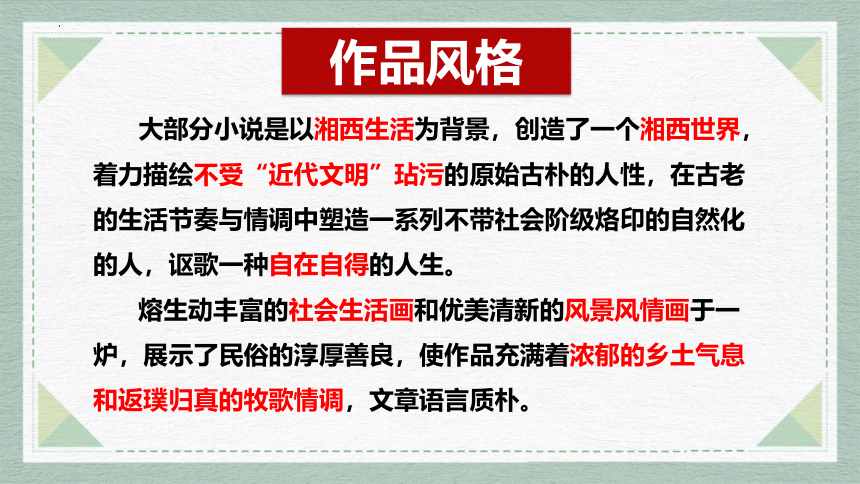

大部分小说是以湘西生活为背景,创造了一个湘西世界,着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。

熔生动丰富的社会生活画和优美清新的风景风情画于一炉,展示了民俗的淳厚善良,使作品充满着浓郁的乡土气息和返璞归真的牧歌情调,文章语言质朴。

作品风格

写作背景

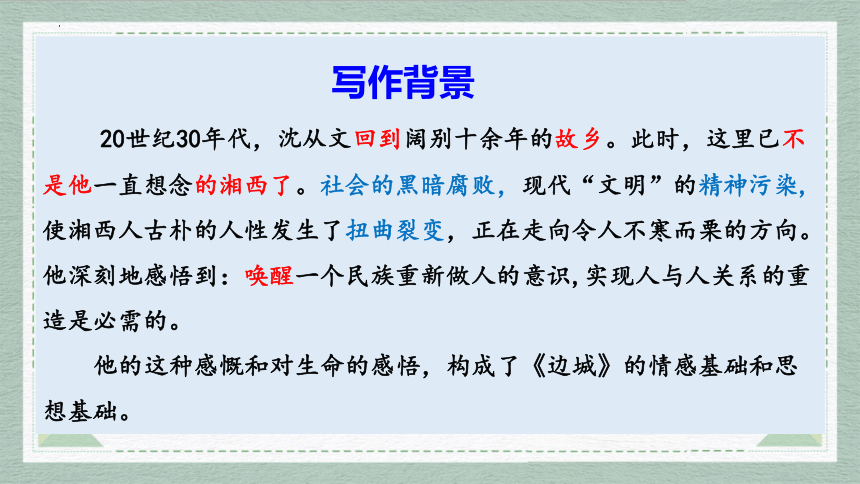

20世纪30年代,沈从文回到阔别十余年的故乡。此时,这里已不是他一直想念的湘西了。社会的黑暗腐败,现代“文明”的精神污染,使湘西人古朴的人性发生了扭曲裂变,正在走向令人不寒而栗的方向。他深刻地感悟到:唤醒一个民族重新做人的意识,实现人与人关系的重造是必需的。

他的这种感慨和对生命的感悟,构成了《边城》的情感基础和思想基础。

即边地的小城,指远离城市的边远小镇。

从空间与地位上来看,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。 从时间、文化上考虑,“边城”是大城市的腐朽生活和“庸俗小气自私市侩”的风气的对立面。

它代表了沈从文先生对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

解 题

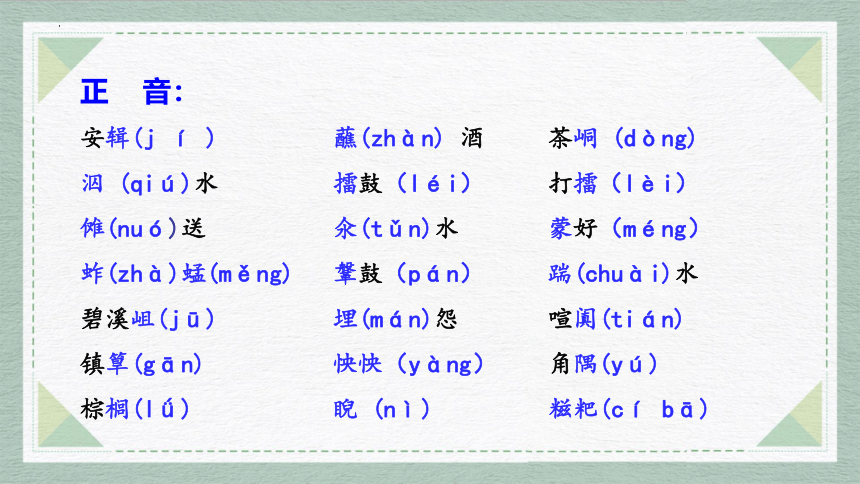

正 音:

安辑(j í ) 蘸(zhàn) 酒 茶峒 (dòng)

泅 (qiú)水 擂鼓(léi) 打擂(lèi)

傩(nuó)送 氽(tǔn)水 蒙好(méng)

蚱(zhà)蜢(měng) 鞶鼓(pán) 踹(chuài)水

碧溪岨(jū) 埋(mán)怨 喧阗(tián)

镇筸(gān) 怏怏(yàng) 角隅(yú)

棕榈(lǘ) 睨 (nì) 糍粑(cí bā)

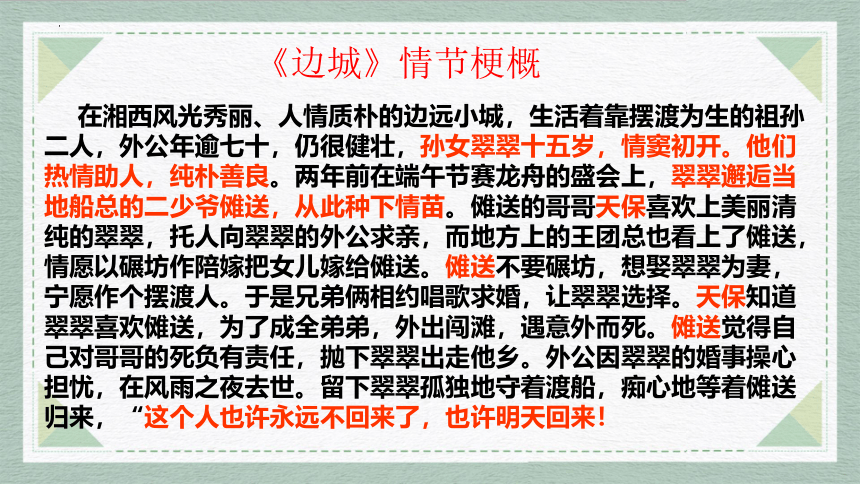

《边城》情节梗概

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人,外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢上美丽清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲,而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要碾坊,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心地等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!

情 节

请同学们快速浏览课文,概括每一章节的内容。

整体感知,梳理情节

模仿(三)给几个部分命一个小标题:

(三)湘西过端午的风俗:又到端午,忆起以往

(第三个端午节,“边城”人们筹备龙舟竞渡)

(四)翠翠与傩送的相遇:两年以前,初遇二老

(两年前第一个端午节,翠翠巧遇二老傩送)

(五)翠翠与天保的见面:一年以前,初见大老

(上一年端午节,翠翠巧遇大老天保)

(六)老船夫对翠翠的试探:触景生情,虑及未来

(回到现在,迎婚送亲的花轿来到渡口渡河,引发了翠翠对爱情的美好憧憬。)

文章以端午节为线索,在这些端午节里,边城的故事在进行着,文章把现实与回忆想交错,忽而眼前忽而追忆,有顺叙和插叙,最后又回到眼前的端午,回环往复,让我们仿佛进入了边城,跟着翠翠一起去感受端午节的快乐与美好的回忆。

解读探究:小说最忌讳故事情节平铺直叙,优秀的作品往往注重情节的提炼,要么设置伏笔,前后照应,要么制造悬念,引起读者思考,激发读者兴趣。

本文的情节结构特点是采用插叙,主体部分(四)、(五)是作为补叙的内容增添进去的。

作用:

在结构上,避免了平铺直叙,形成文章整体布局上的跌宕美。

在内容上使“翠翠的心事”有了依托,成为有源之水,有本之木。交代了翠翠爱情的产生、发展过程,也充实了人性美善的内容。

本文的情节在结构安排上有什么特点?

环 境

沈从文崇尚美,喜欢美,文章中也处处充满了不同的美,你觉得作者笔下的“边城”美在哪些方面?

边城美

青山绿水风景美

古朴和乐风俗美

纯朴真挚人情美

风景美

沈从文说:“我感情流动而不凝固,一派清波给我的影响实在不小。我认识美,学会思索,水对我有极大关系”而沈从文文学生命的第一滴水是湘西给他的。书中的湘西风景美妙温馨,给人一种朦胧梦幻之美。找出文章中描写边城自然环境的句子,并概括其作用。

14段:龙船水刚刚涨过,河中水皆泛着豆绿色,天气又那么晴朗

19段:落日向上游翠翠家中的那一方落去,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾。

21段:河面已朦朦胧胧,看上去好像一只白鸭在潭中浮着……

92段:祖父坐在船头吹《娘送女》曲子给她听,她却同黄狗躺到门前大岩石上荫处看天上的云。

青山、绿水、竹篁、白塔、吊脚楼、渡船、老人、女孩、黄狗 …

组成一幅诗意的风景画。湘西山城幽静淳朴、生机盎然,人与自然浑然一体,远离世俗的尘嚣,充满了原生态的自然美。

环境描写的作用

1.环境描写本身的作用:交代时间地点,渲染(营造)气氛,奠定感情基调。

2、环境和人物之间的关系:烘托(刻画)人物形象。

3、环境和故事情节之间的关系:推动情节发展,为刻画人物做铺垫、打基础,暗示人物命运

4、环境和主题之间的关系:烘托(深化)作品主题

本文景物描写作用:

1.苍翠的山林、豆绿的河水、温柔的黄昏,展示出湘西边陲特有的清新秀丽的自然风光,渲染了静谧,朦胧的氛围。

2.构成了小说中人物活动的背景。

3.对人物性格和心理起到了很大的烘托。

(流露出翠翠的心事,她开始思考自己未来的婚事)

除了边城的自然景物,选文还为我们交代了边城的社会环境,边城还有着怎样的特点?

治理得法、隔绝战乱、

治安稳定、极有秩序、

安分乐生(1段)

隔绝而保守、安定而喜乐、质朴而原生,令人神往的世外桃源

风俗美

①两地接壤处,十余年来主持地方军事的,知道注重在安辑保守,处置还得法,并无特别变故发生。水路商务既不至于受战争停顿,也不至于为土匪影响,一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生。(第一段)

②这些人,除了家中死了牛,翻了船,或发生别的死亡大变,为一种不幸所绊倒觉得十分伤心外,中国其他地方正在如何不幸挣扎中的情形,似乎就永远不会为这边城人民所感到。(第一段)

生活环境太平

③三个节日过去三五十年前如何兴奋了这地方人,直到现在,还毫无什么变化,仍能成为那地方居民最有意义的几个日子。(第二段)

民风淳朴。生活环境相对隔离,这也是民风淳朴的原因。

风 俗 美

(1)有哪些风俗?

(2)作者在第三部分第2段说:“边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年”在这三个节日中究竟是怎样的热闹?

①端午(第三部分3—4段):家家锁门闭户到河边,观看热闹的龙舟比赛、参加捉鸭子游戏。

实写端午节的热闹。

②中秋、过年(第五部分2段):男女对歌、观赏狮子和龙灯、放烟花。

虚写中秋节的热闹、回忆两年过年的热闹。

风 俗 美

(3)除了这些热闹,作者还写了什么热闹?

③(第六部分)过渡人多给了钱给老船夫,老船夫坚决不要时,双方争执、旁人含笑的热闹。

④(第六部分24段)有迎婚送亲的花轿队,路过渡口,送给老船夫一个小红纸包的钱,而从不要过路人钱的老船夫还必须收下。

明确:①龙舟比赛、捉鸭子游戏,印证了这里的民风淳朴,而正是在这热闹的游戏中,作者让小说的主要人物翠翠、老船夫、顺顺、天保、傩送等相继出场,为下文展开故事、塑造人物做了铺垫。

②边城的的端午节极具地域色彩,官民同乐的龙舟赛,展现的是湘西民众的热血性格,更衬托出边城人和睦安乐的风貌,充满了诗情画意。

风 俗 美

“边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年”,为什么作者在文中偏偏详写端午而略写中秋和过年?

展示风土人情。

人们争相参与观看龙舟比赛和捉鸭子,这本身就是边城的特色,不同于其他地方的活动。在这种风俗活动中展示淳朴、美不胜收的风土人情,表现湘西人的热血性格、团结精神和对生活的热爱。

为后文做铺垫。

在这热闹的场景中,主人公一一登场:翠翠、爷爷、老船夫、傩送等。翠翠与傩送在端午节时初相遇,为小说的后半部分情节的展开、塑造人物做好了铺垫。

熔优美清新的风景画和生动丰富的社会风俗画于一炉,充溢着浓厚的乡土气息和返璞归真的牧歌情调。

暗示我们:古老的毫不雕琢的自然的美才是健康的美。

小 结

人 物

在沈从文笔下,湘西美好得几乎失真了,像是某个童话故事中的理想国度,而翠翠等人则像生于斯、长于斯、葬于斯的精灵。抓住动作、语言、和心理描写,把握翠翠等人的性格特征。

人情美

“翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨如一只小兽物。人又那么乖,如山头黄麂[jǐ]一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。平时在渡船上遇陌生人对她有所注意时,便把光光的眼睛瞅着那陌生人,作成随时皆可举步逃入深山的神气,但明白了人无机心后,就又从从容容的在水边玩耍了。”

“一方水土养一方人。”在这样的“边城”环境中生活的人们也必定是与这里的环境相匹配的,他们是“一群未被现代文明污染”的善良人,他们身上闪耀着人性美的光辉。

人 情 美

仔细阅读课文,说说翠翠是个怎样的女孩?

情节一:到路上时,祖父想起什么似的,又问翠翠,“翠翠,翠翠,人那么多,好热闹,你一个人敢到河边看龙船吗?”翠翠说:“怎么不敢?可是一个人有什么意思。”(15段)

分析:潜台词就是要爷爷陪着一起去,但同时表明要爷爷去不是因为自己胆小,聪明可爱,同时也隐隐道出了翠翠内心深处的孤寂和对爷爷的依恋。

情节二:落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致,忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若爷爷死了?” (19段)

分析:这是翠翠的心事与惧怕,反衬着她对爷爷深厚的感情,爷爷是她生活的依靠,更是她心灵的寄托。

人 情 美

情节三:老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?” 翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”(46段)

人 情 美

分析:显示出翠翠调皮、活泼的一面。她不是真的生爷爷的气,只是表现出小女孩特有的娇气和顽皮,让人忍俊不禁。

情节四:那水上名人同祖父谈话时,翠翠虽装作眺望河中景致,耳朵却把每一句话听得清清楚楚”。细节描写表现了翠翠怎样的心理? (57段)

分析: 翠翠爱上了傩送,怎能不关心顺顺的态度?可少女特有的矜持,使他故意装作不关心,表现了翠翠的聪明、羞涩、矜持。

情节五:祖父明白那话里意思,又说:“前年还更有趣,你一个人在河边等我,差点儿不知道回来,天夜了,我还以为大鱼会吃掉你!”提起旧事,翠翠嗤地笑了。(81-82段)

如何理解翠翠的笑

分析: “翠翠嗤地笑了”是因为祖父提起了与二老有关的事情。这与之前祖父提起大老时,翠翠显出“微带点儿恼着的神气,把头摇摇”形成对比,充分体现了翠翠对二老的情感。

翠翠情窦初开,爱得自然、朦胧,性格纯真率直

人 情 美

人 情 美

翠翠是美和爱的化身

是一位美丽纯洁、情窦初开、善解人意、清纯质朴、腼腆多情、矢志不渝的理想化纯美化的少女形象。

人 情 美

热心好客、善良淳朴

重义轻利、自尊自强

仁厚慈祥、深爱至亲

尽职尽责、甘守清贫

他是溪边渡口的摆渡人,“在职务上毫不儿戏”。因要陪翠翠进城,将摆渡的职务委托给老朋友;念及老朋友孤单,请他吃饭;为了让老朋友也来城里看热闹,又回到渡口;可看出他的忠于职守,热心善良。对知心朋友,友情深厚,表现了边城淳朴的人性美。(15、17段)

老人与卖皮纸的商人因为费用的问题起了“争执”,这是他们之间在友好地谦让,表现了边城人淳朴、诚实、善良的人性美。(第六章)

他还是一个深爱着至亲的、心细如发的老人。他观察到外孙女的情绪反常,明白其原因,他会不失时机地采用符合外祖父身份的方式,诱导处于青春萌动期的外孙女怎样正确面对。

爷爷

人 情 美

天保:痴情、豪爽、慷慨。既大胆表露爱情,又爱惜手足之情,在不知情中陷入爱情的矛盾中,最后孤独地离开并死于意外。

傩送:多才多艺,正直高尚。性格与天保很相似,孤独地追求爱情,最后为亲情放弃爱情。

龙头大哥顺顺,“凡帮助人远离患难,便是入火,人到八十岁,也还是成为这个人一种不可逃避的责任”。(6段)

亲情:爷爷和翠翠相依为命,关爱、呵护

兄弟之爱:真诚、无私

爱情:懵懂羞涩、纯洁、执着

邻里情:有仁有义,不求回报,互助、和睦

军民情:官民同乐

沈从文的文字就像一阵清风拂过现代人洪波涌动的心海,像一眼清泉浇熄都市青年浮躁焦虑的心火。故事美好得太过讨人喜欢,简单的故事、干净的文字,景和情的美水乳交融,于深处蕴藏着强烈而朴实的情感。请你分析文章中所蕴含的几种情感。

象征意义

1.翠翠象征着什么呢?

爱与美

人性与人生优美的极致

翠翠凝聚了沈从文对湘西文化的无尽伤逝和眷恋

2.“渡船,爷爷,端午节”的意象又象征着什么呢?

民族古老的历史和传统

风俗淳朴、重义轻利、正直素朴的人情美

民族古老的生活方式

主 题

主题探究

小说给我们展示了湘西至真至纯的民风,至善至美的人性。这就是作者营造的“世外桃源”,作者为何要将这样一个美好温暖的故事处理成悲剧呢?

思路一:那么美的人,他们善良、勤劳,质朴、真实、自然,毫不娇柔做作,毫不急功近利,体现了人性中最美的一面,可等待他们的都是非正常死亡、离家出走、爱情破灭等不好的结局,在这样一个充满善和美的“世外桃源”里,发生的却是一场以悲剧告终的爱情。这是什么?这就是人生,这才是作者所说的“一种‘优美,健康而又不悖乎人性的人生形式’”,充分体现了作者的创作思想。人生不可能只有圆满,我们要正视,更要珍视每一种生命的形势。所以,美是深广的,而同时又是复杂的,无法纯粹。

为何要将这样一个美好温暖的故事处理成悲剧呢?

思路二:这部小说通过对湘西儿女翠翠和恋人傩送的爱情悲剧的描述,反映出湘西人民在“自然”“人事”面前不能把握自己命运的惨痛事实。翠翠是如此,翠翠的母亲也是如此,她们一代又一代重复着悲痛而惨淡的人生,却找不到摆脱这种命运的途径。沈从文通过《边城》这部爱情悲剧,试图揭示人物命运的神秘,赞美了边民淳良的心灵。

思路三:有人认为,翠翠的爱情悲剧,是由封闭的农业文明社会中人们精神的孤寂导致的……可以说,就在卷入这场爱情旋涡中的每个人的孤独挣扎中,翠翠的爱情以悲剧结束了,“也许明天回来”不过是孤寂中的自我安慰罢了。

为何要将这样一个美好温暖的故事处理成悲剧呢?

赞美:边城生活的质朴、纯真和人与人之间纯洁的爱;

批判:物欲泛滥的现代文明;

拜金主义的浅薄庸俗和腐化堕落的现实;

呼吁:重建民族的美好品德和人格。

主题归纳

沈从文在自己所创造的“边城”世界里,以人性美、人情美的笔墨把“边城”描绘成一个理想化的世外桃源,实际上却是针对满目疮痍的湘西现实寄托着个人美好的社会理想,呼唤着自由、美好的“牧歌”式社会的回归,并以此对混乱黑暗的社会进行批判。

艺术特色(表现手法)

1、诗画般的环境描写:小说中的环境描写,不仅描绘了清新秀丽的边城风光,而且也与人物的心情相映衬。

2、细腻的心理描写:一是通过人物的幻想、梦境来披露人物心理,如翠翠离奇的“胡思乱想”,想到爷爷不在的情景,写出少女孤单寂寞的心理。二是通过人物当下的语言、神态,使读者体味人物的内心。

3、人性美的深刻主题:视角独具特色,深刻而细腻

4、质朴而自然的语言:构筑在梦幻基础上的故事,充分体现了其浪漫主义的创作风格,仿佛一首抒情诗,一首诗意的田园牧歌,寄托了他的理想与追求。

边 城

沈从文

刘文典眼中的沈从文:

“傲骨狂徒”刘文典从不把朱自清、沈从文这些用白话文写作的“才子”放在眼里,他曾说“在西南联大,陈寅恪才是真正的教授,他应该拿四百块钱,我应该拿四十块钱,朱自清可拿四块钱。可我不会给沈从文四毛钱。沈从文要都当教授,那我是什么?那我岂不成立太上教授了吗?”

奇人&狂人刘文典

安徽大学首任校长、学潮、蒋介石

刘文典眼中的沈从文:

在西南联大,一次警报响起,大家一窝蜂地往外跑,“傲骨狂徒”刘文典也往外跑,但没跑多远,他就想起自己“十二万分”佩服的陈寅恪身体羸弱且目力衰竭,于是便率几个学生折回来搀扶着陈寅恪往城外跑去。而他自己却强撑着不肯让学生扶,并且大胜 嚷着“保存国粹要紧,保存国粹要紧”

这时候他扭头一看,那个他素所藐视的乡下人(沈从文)跑得比谁都快,立即就火了,转身呵斥道“我刘某人是在替庄子跑,我要是死了,就没人讲《庄子》了!学生跑是为了保存下一代,你跑什么跑?”

沈从文,原名沈岳焕,湖南苗族凤凰县人,中国现代小说家、散文家、文物研究家,“京派作家群”发起人。为现代中国文学最伟大的印象主义者。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔边境地区,1924年开始文学创作,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究,1988年病逝于北京。自称 “乡下人”。有“文字魔术师”“风俗画家”“文体作家”的美誉。

沈 从 文 简 介

只身闯北京,去北大“蹭课”。20岁时,沈从文厌倦了“半匪半军”的生活,只身来到北京,想上大学。连新式标点都不懂,自然考不上,也上不起,只好在北大“蹭课”。而北大竟然也让这样的人“蹭”。一边苦读,一边写作。没有经济来源,冬天只穿两层单衣,生活十分困窘

不懂标点符号,竟成著名作家。1924年12月沈从文在《晨报》副刊发表了一篇小说,初涉文坛。到1948年,出版小说、散文、文论等共70多本,平均一年3本,是中国最多产的作家。

只有小学文凭,却当大学教授。1928年,只有小学文凭的沈从文应聘上海中国公学讲师,竟受到校长胡适赏识,让他讲授“小说写作”和“新文学研究”。后来又在武汉大学、青岛大学任讲师,在昆明西南联大、北京大学任副教授、教授。

两次诺贝尔奖提名,可惜擦肩而过。1988年5月10日心脏病猝发逝世,享年86岁。如果他晚去世半年,将获得诺贝尔文学奖。

经 历

一:以湘西生活为题材,通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性美;

二:以都市生活为题材,通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

短篇小说:《丈夫》、《贵生》、《三三》;

中篇小说:《边城》( “田园诗的杰作”“一颗千古不磨的珠玉” )

长篇小说:《长河》是其中的代表作。

创 作 题 材

大部分小说是以湘西生活为背景,创造了一个湘西世界,着力描绘不受“近代文明”玷污的原始古朴的人性,在古老的生活节奏与情调中塑造一系列不带社会阶级烙印的自然化的人,讴歌一种自在自得的人生。

熔生动丰富的社会生活画和优美清新的风景风情画于一炉,展示了民俗的淳厚善良,使作品充满着浓郁的乡土气息和返璞归真的牧歌情调,文章语言质朴。

作品风格

写作背景

20世纪30年代,沈从文回到阔别十余年的故乡。此时,这里已不是他一直想念的湘西了。社会的黑暗腐败,现代“文明”的精神污染,使湘西人古朴的人性发生了扭曲裂变,正在走向令人不寒而栗的方向。他深刻地感悟到:唤醒一个民族重新做人的意识,实现人与人关系的重造是必需的。

他的这种感慨和对生命的感悟,构成了《边城》的情感基础和思想基础。

即边地的小城,指远离城市的边远小镇。

从空间与地位上来看,“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。 从时间、文化上考虑,“边城”是大城市的腐朽生活和“庸俗小气自私市侩”的风气的对立面。

它代表了沈从文先生对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。

解 题

正 音:

安辑(j í ) 蘸(zhàn) 酒 茶峒 (dòng)

泅 (qiú)水 擂鼓(léi) 打擂(lèi)

傩(nuó)送 氽(tǔn)水 蒙好(méng)

蚱(zhà)蜢(měng) 鞶鼓(pán) 踹(chuài)水

碧溪岨(jū) 埋(mán)怨 喧阗(tián)

镇筸(gān) 怏怏(yàng) 角隅(yú)

棕榈(lǘ) 睨 (nì) 糍粑(cí bā)

《边城》情节梗概

在湘西风光秀丽、人情质朴的边远小城,生活着靠摆渡为生的祖孙二人,外公年逾七十,仍很健壮,孙女翠翠十五岁,情窦初开。他们热情助人,纯朴善良。两年前在端午节赛龙舟的盛会上,翠翠邂逅当地船总的二少爷傩送,从此种下情苗。傩送的哥哥天保喜欢上美丽清纯的翠翠,托人向翠翠的外公求亲,而地方上的王团总也看上了傩送,情愿以碾坊作陪嫁把女儿嫁给傩送。傩送不要碾坊,想娶翠翠为妻,宁愿作个摆渡人。于是兄弟俩相约唱歌求婚,让翠翠选择。天保知道翠翠喜欢傩送,为了成全弟弟,外出闯滩,遇意外而死。傩送觉得自己对哥哥的死负有责任,抛下翠翠出走他乡。外公因翠翠的婚事操心担忧,在风雨之夜去世。留下翠翠孤独地守着渡船,痴心地等着傩送归来,“这个人也许永远不回来了,也许明天回来!

情 节

请同学们快速浏览课文,概括每一章节的内容。

整体感知,梳理情节

模仿(三)给几个部分命一个小标题:

(三)湘西过端午的风俗:又到端午,忆起以往

(第三个端午节,“边城”人们筹备龙舟竞渡)

(四)翠翠与傩送的相遇:两年以前,初遇二老

(两年前第一个端午节,翠翠巧遇二老傩送)

(五)翠翠与天保的见面:一年以前,初见大老

(上一年端午节,翠翠巧遇大老天保)

(六)老船夫对翠翠的试探:触景生情,虑及未来

(回到现在,迎婚送亲的花轿来到渡口渡河,引发了翠翠对爱情的美好憧憬。)

文章以端午节为线索,在这些端午节里,边城的故事在进行着,文章把现实与回忆想交错,忽而眼前忽而追忆,有顺叙和插叙,最后又回到眼前的端午,回环往复,让我们仿佛进入了边城,跟着翠翠一起去感受端午节的快乐与美好的回忆。

解读探究:小说最忌讳故事情节平铺直叙,优秀的作品往往注重情节的提炼,要么设置伏笔,前后照应,要么制造悬念,引起读者思考,激发读者兴趣。

本文的情节结构特点是采用插叙,主体部分(四)、(五)是作为补叙的内容增添进去的。

作用:

在结构上,避免了平铺直叙,形成文章整体布局上的跌宕美。

在内容上使“翠翠的心事”有了依托,成为有源之水,有本之木。交代了翠翠爱情的产生、发展过程,也充实了人性美善的内容。

本文的情节在结构安排上有什么特点?

环 境

沈从文崇尚美,喜欢美,文章中也处处充满了不同的美,你觉得作者笔下的“边城”美在哪些方面?

边城美

青山绿水风景美

古朴和乐风俗美

纯朴真挚人情美

风景美

沈从文说:“我感情流动而不凝固,一派清波给我的影响实在不小。我认识美,学会思索,水对我有极大关系”而沈从文文学生命的第一滴水是湘西给他的。书中的湘西风景美妙温馨,给人一种朦胧梦幻之美。找出文章中描写边城自然环境的句子,并概括其作用。

14段:龙船水刚刚涨过,河中水皆泛着豆绿色,天气又那么晴朗

19段:落日向上游翠翠家中的那一方落去,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾。

21段:河面已朦朦胧胧,看上去好像一只白鸭在潭中浮着……

92段:祖父坐在船头吹《娘送女》曲子给她听,她却同黄狗躺到门前大岩石上荫处看天上的云。

青山、绿水、竹篁、白塔、吊脚楼、渡船、老人、女孩、黄狗 …

组成一幅诗意的风景画。湘西山城幽静淳朴、生机盎然,人与自然浑然一体,远离世俗的尘嚣,充满了原生态的自然美。

环境描写的作用

1.环境描写本身的作用:交代时间地点,渲染(营造)气氛,奠定感情基调。

2、环境和人物之间的关系:烘托(刻画)人物形象。

3、环境和故事情节之间的关系:推动情节发展,为刻画人物做铺垫、打基础,暗示人物命运

4、环境和主题之间的关系:烘托(深化)作品主题

本文景物描写作用:

1.苍翠的山林、豆绿的河水、温柔的黄昏,展示出湘西边陲特有的清新秀丽的自然风光,渲染了静谧,朦胧的氛围。

2.构成了小说中人物活动的背景。

3.对人物性格和心理起到了很大的烘托。

(流露出翠翠的心事,她开始思考自己未来的婚事)

除了边城的自然景物,选文还为我们交代了边城的社会环境,边城还有着怎样的特点?

治理得法、隔绝战乱、

治安稳定、极有秩序、

安分乐生(1段)

隔绝而保守、安定而喜乐、质朴而原生,令人神往的世外桃源

风俗美

①两地接壤处,十余年来主持地方军事的,知道注重在安辑保守,处置还得法,并无特别变故发生。水路商务既不至于受战争停顿,也不至于为土匪影响,一切莫不极有秩序,人民也莫不安分乐生。(第一段)

②这些人,除了家中死了牛,翻了船,或发生别的死亡大变,为一种不幸所绊倒觉得十分伤心外,中国其他地方正在如何不幸挣扎中的情形,似乎就永远不会为这边城人民所感到。(第一段)

生活环境太平

③三个节日过去三五十年前如何兴奋了这地方人,直到现在,还毫无什么变化,仍能成为那地方居民最有意义的几个日子。(第二段)

民风淳朴。生活环境相对隔离,这也是民风淳朴的原因。

风 俗 美

(1)有哪些风俗?

(2)作者在第三部分第2段说:“边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年”在这三个节日中究竟是怎样的热闹?

①端午(第三部分3—4段):家家锁门闭户到河边,观看热闹的龙舟比赛、参加捉鸭子游戏。

实写端午节的热闹。

②中秋、过年(第五部分2段):男女对歌、观赏狮子和龙灯、放烟花。

虚写中秋节的热闹、回忆两年过年的热闹。

风 俗 美

(3)除了这些热闹,作者还写了什么热闹?

③(第六部分)过渡人多给了钱给老船夫,老船夫坚决不要时,双方争执、旁人含笑的热闹。

④(第六部分24段)有迎婚送亲的花轿队,路过渡口,送给老船夫一个小红纸包的钱,而从不要过路人钱的老船夫还必须收下。

明确:①龙舟比赛、捉鸭子游戏,印证了这里的民风淳朴,而正是在这热闹的游戏中,作者让小说的主要人物翠翠、老船夫、顺顺、天保、傩送等相继出场,为下文展开故事、塑造人物做了铺垫。

②边城的的端午节极具地域色彩,官民同乐的龙舟赛,展现的是湘西民众的热血性格,更衬托出边城人和睦安乐的风貌,充满了诗情画意。

风 俗 美

“边城所在一年中最热闹的日子,是端午、中秋和过年”,为什么作者在文中偏偏详写端午而略写中秋和过年?

展示风土人情。

人们争相参与观看龙舟比赛和捉鸭子,这本身就是边城的特色,不同于其他地方的活动。在这种风俗活动中展示淳朴、美不胜收的风土人情,表现湘西人的热血性格、团结精神和对生活的热爱。

为后文做铺垫。

在这热闹的场景中,主人公一一登场:翠翠、爷爷、老船夫、傩送等。翠翠与傩送在端午节时初相遇,为小说的后半部分情节的展开、塑造人物做好了铺垫。

熔优美清新的风景画和生动丰富的社会风俗画于一炉,充溢着浓厚的乡土气息和返璞归真的牧歌情调。

暗示我们:古老的毫不雕琢的自然的美才是健康的美。

小 结

人 物

在沈从文笔下,湘西美好得几乎失真了,像是某个童话故事中的理想国度,而翠翠等人则像生于斯、长于斯、葬于斯的精灵。抓住动作、语言、和心理描写,把握翠翠等人的性格特征。

人情美

“翠翠在风日里长养着,把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨如一只小兽物。人又那么乖,如山头黄麂[jǐ]一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。平时在渡船上遇陌生人对她有所注意时,便把光光的眼睛瞅着那陌生人,作成随时皆可举步逃入深山的神气,但明白了人无机心后,就又从从容容的在水边玩耍了。”

“一方水土养一方人。”在这样的“边城”环境中生活的人们也必定是与这里的环境相匹配的,他们是“一群未被现代文明污染”的善良人,他们身上闪耀着人性美的光辉。

人 情 美

仔细阅读课文,说说翠翠是个怎样的女孩?

情节一:到路上时,祖父想起什么似的,又问翠翠,“翠翠,翠翠,人那么多,好热闹,你一个人敢到河边看龙船吗?”翠翠说:“怎么不敢?可是一个人有什么意思。”(15段)

分析:潜台词就是要爷爷陪着一起去,但同时表明要爷爷去不是因为自己胆小,聪明可爱,同时也隐隐道出了翠翠内心深处的孤寂和对爷爷的依恋。

情节二:落日向上游翠翠家中那一方落去,黄昏把河面装饰了一层薄雾。翠翠望到这个景致,忽然起了一个怕人的想头,她想:“假若爷爷死了?” (19段)

分析:这是翠翠的心事与惧怕,反衬着她对爷爷深厚的感情,爷爷是她生活的依靠,更是她心灵的寄托。

人 情 美

情节三:老船夫即刻把船拉过来,一面拉船一面哑声儿喊问:“翠翠,翠翠,是不是你?” 翠翠不理会祖父,口中却轻轻的说:“不是翠翠,不是翠翠,翠翠早被大河里鲤鱼吃去了。”(46段)

人 情 美

分析:显示出翠翠调皮、活泼的一面。她不是真的生爷爷的气,只是表现出小女孩特有的娇气和顽皮,让人忍俊不禁。

情节四:那水上名人同祖父谈话时,翠翠虽装作眺望河中景致,耳朵却把每一句话听得清清楚楚”。细节描写表现了翠翠怎样的心理? (57段)

分析: 翠翠爱上了傩送,怎能不关心顺顺的态度?可少女特有的矜持,使他故意装作不关心,表现了翠翠的聪明、羞涩、矜持。

情节五:祖父明白那话里意思,又说:“前年还更有趣,你一个人在河边等我,差点儿不知道回来,天夜了,我还以为大鱼会吃掉你!”提起旧事,翠翠嗤地笑了。(81-82段)

如何理解翠翠的笑

分析: “翠翠嗤地笑了”是因为祖父提起了与二老有关的事情。这与之前祖父提起大老时,翠翠显出“微带点儿恼着的神气,把头摇摇”形成对比,充分体现了翠翠对二老的情感。

翠翠情窦初开,爱得自然、朦胧,性格纯真率直

人 情 美

人 情 美

翠翠是美和爱的化身

是一位美丽纯洁、情窦初开、善解人意、清纯质朴、腼腆多情、矢志不渝的理想化纯美化的少女形象。

人 情 美

热心好客、善良淳朴

重义轻利、自尊自强

仁厚慈祥、深爱至亲

尽职尽责、甘守清贫

他是溪边渡口的摆渡人,“在职务上毫不儿戏”。因要陪翠翠进城,将摆渡的职务委托给老朋友;念及老朋友孤单,请他吃饭;为了让老朋友也来城里看热闹,又回到渡口;可看出他的忠于职守,热心善良。对知心朋友,友情深厚,表现了边城淳朴的人性美。(15、17段)

老人与卖皮纸的商人因为费用的问题起了“争执”,这是他们之间在友好地谦让,表现了边城人淳朴、诚实、善良的人性美。(第六章)

他还是一个深爱着至亲的、心细如发的老人。他观察到外孙女的情绪反常,明白其原因,他会不失时机地采用符合外祖父身份的方式,诱导处于青春萌动期的外孙女怎样正确面对。

爷爷

人 情 美

天保:痴情、豪爽、慷慨。既大胆表露爱情,又爱惜手足之情,在不知情中陷入爱情的矛盾中,最后孤独地离开并死于意外。

傩送:多才多艺,正直高尚。性格与天保很相似,孤独地追求爱情,最后为亲情放弃爱情。

龙头大哥顺顺,“凡帮助人远离患难,便是入火,人到八十岁,也还是成为这个人一种不可逃避的责任”。(6段)

亲情:爷爷和翠翠相依为命,关爱、呵护

兄弟之爱:真诚、无私

爱情:懵懂羞涩、纯洁、执着

邻里情:有仁有义,不求回报,互助、和睦

军民情:官民同乐

沈从文的文字就像一阵清风拂过现代人洪波涌动的心海,像一眼清泉浇熄都市青年浮躁焦虑的心火。故事美好得太过讨人喜欢,简单的故事、干净的文字,景和情的美水乳交融,于深处蕴藏着强烈而朴实的情感。请你分析文章中所蕴含的几种情感。

象征意义

1.翠翠象征着什么呢?

爱与美

人性与人生优美的极致

翠翠凝聚了沈从文对湘西文化的无尽伤逝和眷恋

2.“渡船,爷爷,端午节”的意象又象征着什么呢?

民族古老的历史和传统

风俗淳朴、重义轻利、正直素朴的人情美

民族古老的生活方式

主 题

主题探究

小说给我们展示了湘西至真至纯的民风,至善至美的人性。这就是作者营造的“世外桃源”,作者为何要将这样一个美好温暖的故事处理成悲剧呢?

思路一:那么美的人,他们善良、勤劳,质朴、真实、自然,毫不娇柔做作,毫不急功近利,体现了人性中最美的一面,可等待他们的都是非正常死亡、离家出走、爱情破灭等不好的结局,在这样一个充满善和美的“世外桃源”里,发生的却是一场以悲剧告终的爱情。这是什么?这就是人生,这才是作者所说的“一种‘优美,健康而又不悖乎人性的人生形式’”,充分体现了作者的创作思想。人生不可能只有圆满,我们要正视,更要珍视每一种生命的形势。所以,美是深广的,而同时又是复杂的,无法纯粹。

为何要将这样一个美好温暖的故事处理成悲剧呢?

思路二:这部小说通过对湘西儿女翠翠和恋人傩送的爱情悲剧的描述,反映出湘西人民在“自然”“人事”面前不能把握自己命运的惨痛事实。翠翠是如此,翠翠的母亲也是如此,她们一代又一代重复着悲痛而惨淡的人生,却找不到摆脱这种命运的途径。沈从文通过《边城》这部爱情悲剧,试图揭示人物命运的神秘,赞美了边民淳良的心灵。

思路三:有人认为,翠翠的爱情悲剧,是由封闭的农业文明社会中人们精神的孤寂导致的……可以说,就在卷入这场爱情旋涡中的每个人的孤独挣扎中,翠翠的爱情以悲剧结束了,“也许明天回来”不过是孤寂中的自我安慰罢了。

为何要将这样一个美好温暖的故事处理成悲剧呢?

赞美:边城生活的质朴、纯真和人与人之间纯洁的爱;

批判:物欲泛滥的现代文明;

拜金主义的浅薄庸俗和腐化堕落的现实;

呼吁:重建民族的美好品德和人格。

主题归纳

沈从文在自己所创造的“边城”世界里,以人性美、人情美的笔墨把“边城”描绘成一个理想化的世外桃源,实际上却是针对满目疮痍的湘西现实寄托着个人美好的社会理想,呼唤着自由、美好的“牧歌”式社会的回归,并以此对混乱黑暗的社会进行批判。

艺术特色(表现手法)

1、诗画般的环境描写:小说中的环境描写,不仅描绘了清新秀丽的边城风光,而且也与人物的心情相映衬。

2、细腻的心理描写:一是通过人物的幻想、梦境来披露人物心理,如翠翠离奇的“胡思乱想”,想到爷爷不在的情景,写出少女孤单寂寞的心理。二是通过人物当下的语言、神态,使读者体味人物的内心。

3、人性美的深刻主题:视角独具特色,深刻而细腻

4、质朴而自然的语言:构筑在梦幻基础上的故事,充分体现了其浪漫主义的创作风格,仿佛一首抒情诗,一首诗意的田园牧歌,寄托了他的理想与追求。