人教版五年级下册 数学平行四边形和梯形 整理与复习教案

文档属性

| 名称 | 人教版五年级下册 数学平行四边形和梯形 整理与复习教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 133.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-23 16:20:47 | ||

图片预览

文档简介

平行四边形和梯形——整理与复习

【教学目标】

通过复习使学生进一步理解垂直与平行的概念;体会平行四边形和梯形的特征;会用直尺、三角尺画垂线和平行线。

梳理特殊四边形之间的联系与不同,构建起四边形知识脉络。

让学生学会梳理归纳,有序整理,系统复习的学习方法,提升学。

【教学重难点】

指定边画高。

对各知识点的知识有序的整理与复习。

【教学过程】

移

(一)出示研究问题

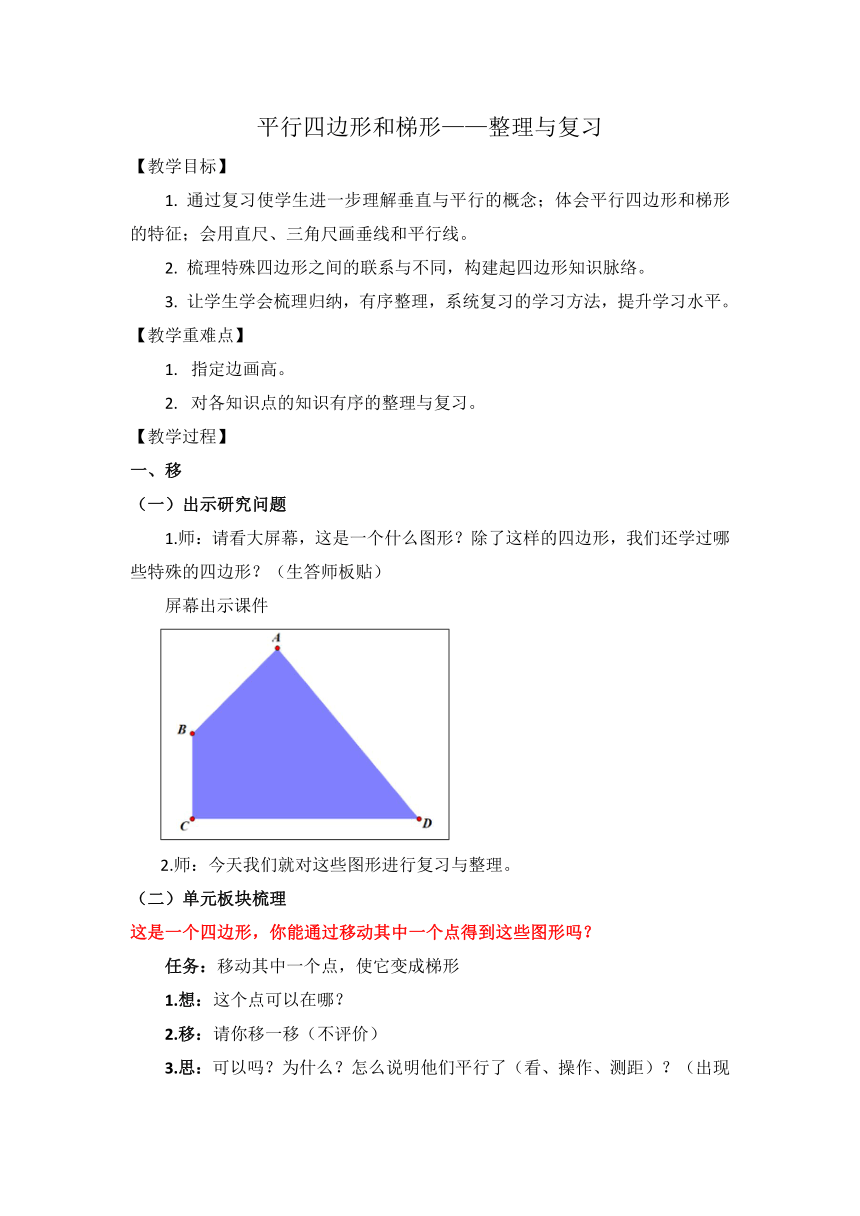

1.师:请看大屏幕,这是一个什么图形?除了这样的四边形,我们还学过哪些特殊的四边形?(生答师板贴)

屏幕出示课件

2.师:今天我们就对这些图形进行复习与整理。

(二)单元板块梳理

这是一个四边形,你能通过移动其中一个点得到这些图形吗?

任务:移动其中一个点,使它变成梯形

1.想:这个点可以在哪?

2.移:请你移一移(不评价)

3.思:可以吗?为什么?怎么说明他们平行了(看、操作、测距)?(出现网格图)

4.师生小结:移点同时,只要有一组对边平行了,我们就能得到了梯形(板贴:请出梯形)。

5.再移:还是移这个点,能得到更多形状不一样的梯形吗?(请你介绍特殊梯形,教师可以适时增加更加夸张的梯形)能移出多少个梯形?(无数个)

师小结:移点的同时,线的位置也发生了变化,只要有一组平行线,我们就能得到梯形。当两腰相等时,就是等腰梯形;有一个角是直角,就是直角梯形。(完整梯形部分板书)

任务:刚才有同学说,只要D点在这条线上移动,得到的都是梯形,你同意吗?

1.移:三角形、平行四边形?

2.边移:

①你打算移哪个点?同学们想象一下,边现在是什么样子的?

②移B如果出来了跟进:还能移出第2个长方形吗?)

③还能获得更多的平行四边形吗?

3.理:它们都是平行四边形吗?为什么?

两组对边互相平行

当平行四边形邻边互相垂直时,我们就得到了长方形

师:正方形应该在哪,还需要满足什么条件?(邻边相等)

(四)归纳小结

回顾刚才的研究,虽然移的是“点”,但同学们都能精准把握“线的位置关系”,根据平行关系获得了梯形和平行四边形,根据垂直关系进一步获得了直角梯形和长方形,同时还根据边的长短把等腰梯形和正方形也纳入到了四边形的大家庭中。

二、画

(一)操作

1.出示要求,独立尝试

师:移先告一段落,接着每个人都来动一动。

要求:从ABCD四个点中任选其中三点,再找一个点,构建出梯形和平行四边形各1个,并画出它的高。

生独立思考,尝试画图。

2.反馈:你选的是哪3个点?

反馈层次1:任意作品

你是怎么画的?(先确定一条底……)

小结:画的过程,有序构建平行线的过程,画高就是构建垂线的过程

反馈层次2:同样3点,底相同,形状不同的任意图形

对比:它们的高有什么相同点?为什么?

小结:3点中,底相同,点到这条线的距离也相同

(二)突破外高、强化技能

老师选择了A、B、C三个点,也得到了两个图形,请看屏幕,那它们的高应该在哪呢?请你画一画

交流反馈外高的画法。(利用高的概念解释)

小结:不论图形位置如何、形状怎样,只要从对边上某一点出发,作出到对边(或对边的延长线上)的垂直线段,这就是该底边上的高。

三、剪分图形、突出特征

1.提出问题、比划思考

师:换个角度继续来研究,如果要从这个四边形中剪出一个平行四边形。你觉得需要几刀?一刀可不可以?说说你的想法?

师:两刀在哪里?试着用手比划一下。

2.难度提升、画图尝试

是的,这样的剪法有很多,现在请你拿出学习单,把你的想法画在第二题上。

老师再增加一个难度,最后剪得的平行四边形,至少保留两个顶点。

展示生作,交流反馈。

师:你的第一刀在哪儿?出现了什么?(一组平行线)第二刀呢?出现了?

3.课堂小结、提炼概括

师:刚才通过剪得到平行四边形,剪的过程其实就是在构建什么?(平行线)是的,剪一刀得到一组?再剪一刀得到另一组?

四、转换角度、拓宽研究维度

1.回顾内角特征

其实由于四边形边平行、垂直这样的特殊关系,这些图形的角也具备了一定的数学特征,你知道有多少?

预设1:内角和360°、对角相等……。

预设2:学生出现相邻两角之和180°,师追问:什么意思?你能上来指一指吗?

2.演绎证明

师:想一想,你能说明为什么∠3+∠4=180°吗?

(仔细看,发什么什么变化(旋转),现在,你能利用这幅图说明吗?)

师根据生答副板书:因为∠3=∠5,又因为∠4+∠5=∠4+∠3=180°,所以∠3+∠4=180°。

总结:回顾这节课,我们研究了什么?怎么研究的?

不论是移、画、还是剪,我们都是在努力的寻找平行线当然还有垂线,并对四边形进行了分类,因为线的特殊位置关系,图形的角也有了数学特征。以后在认识新的图形时,我们就可以从线和角两个角度展开研究。

【教学目标】

通过复习使学生进一步理解垂直与平行的概念;体会平行四边形和梯形的特征;会用直尺、三角尺画垂线和平行线。

梳理特殊四边形之间的联系与不同,构建起四边形知识脉络。

让学生学会梳理归纳,有序整理,系统复习的学习方法,提升学。

【教学重难点】

指定边画高。

对各知识点的知识有序的整理与复习。

【教学过程】

移

(一)出示研究问题

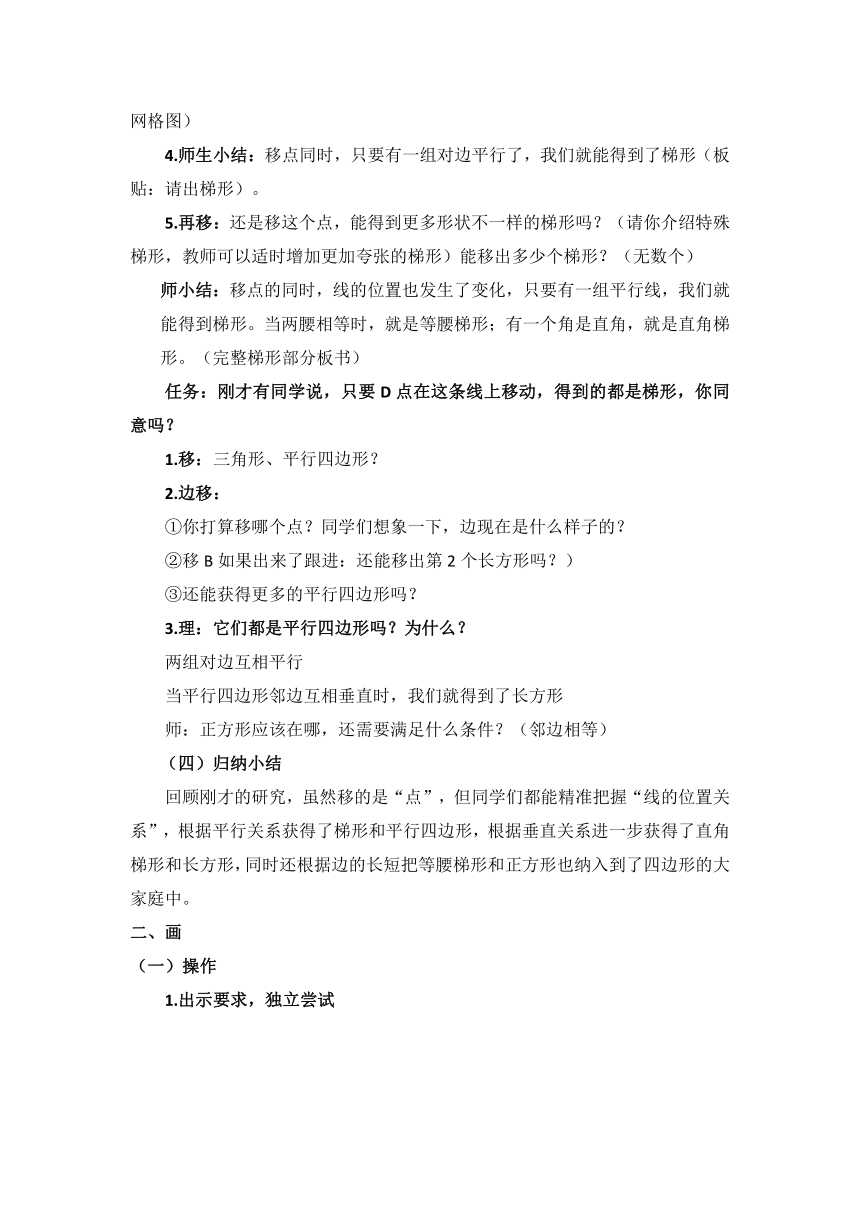

1.师:请看大屏幕,这是一个什么图形?除了这样的四边形,我们还学过哪些特殊的四边形?(生答师板贴)

屏幕出示课件

2.师:今天我们就对这些图形进行复习与整理。

(二)单元板块梳理

这是一个四边形,你能通过移动其中一个点得到这些图形吗?

任务:移动其中一个点,使它变成梯形

1.想:这个点可以在哪?

2.移:请你移一移(不评价)

3.思:可以吗?为什么?怎么说明他们平行了(看、操作、测距)?(出现网格图)

4.师生小结:移点同时,只要有一组对边平行了,我们就能得到了梯形(板贴:请出梯形)。

5.再移:还是移这个点,能得到更多形状不一样的梯形吗?(请你介绍特殊梯形,教师可以适时增加更加夸张的梯形)能移出多少个梯形?(无数个)

师小结:移点的同时,线的位置也发生了变化,只要有一组平行线,我们就能得到梯形。当两腰相等时,就是等腰梯形;有一个角是直角,就是直角梯形。(完整梯形部分板书)

任务:刚才有同学说,只要D点在这条线上移动,得到的都是梯形,你同意吗?

1.移:三角形、平行四边形?

2.边移:

①你打算移哪个点?同学们想象一下,边现在是什么样子的?

②移B如果出来了跟进:还能移出第2个长方形吗?)

③还能获得更多的平行四边形吗?

3.理:它们都是平行四边形吗?为什么?

两组对边互相平行

当平行四边形邻边互相垂直时,我们就得到了长方形

师:正方形应该在哪,还需要满足什么条件?(邻边相等)

(四)归纳小结

回顾刚才的研究,虽然移的是“点”,但同学们都能精准把握“线的位置关系”,根据平行关系获得了梯形和平行四边形,根据垂直关系进一步获得了直角梯形和长方形,同时还根据边的长短把等腰梯形和正方形也纳入到了四边形的大家庭中。

二、画

(一)操作

1.出示要求,独立尝试

师:移先告一段落,接着每个人都来动一动。

要求:从ABCD四个点中任选其中三点,再找一个点,构建出梯形和平行四边形各1个,并画出它的高。

生独立思考,尝试画图。

2.反馈:你选的是哪3个点?

反馈层次1:任意作品

你是怎么画的?(先确定一条底……)

小结:画的过程,有序构建平行线的过程,画高就是构建垂线的过程

反馈层次2:同样3点,底相同,形状不同的任意图形

对比:它们的高有什么相同点?为什么?

小结:3点中,底相同,点到这条线的距离也相同

(二)突破外高、强化技能

老师选择了A、B、C三个点,也得到了两个图形,请看屏幕,那它们的高应该在哪呢?请你画一画

交流反馈外高的画法。(利用高的概念解释)

小结:不论图形位置如何、形状怎样,只要从对边上某一点出发,作出到对边(或对边的延长线上)的垂直线段,这就是该底边上的高。

三、剪分图形、突出特征

1.提出问题、比划思考

师:换个角度继续来研究,如果要从这个四边形中剪出一个平行四边形。你觉得需要几刀?一刀可不可以?说说你的想法?

师:两刀在哪里?试着用手比划一下。

2.难度提升、画图尝试

是的,这样的剪法有很多,现在请你拿出学习单,把你的想法画在第二题上。

老师再增加一个难度,最后剪得的平行四边形,至少保留两个顶点。

展示生作,交流反馈。

师:你的第一刀在哪儿?出现了什么?(一组平行线)第二刀呢?出现了?

3.课堂小结、提炼概括

师:刚才通过剪得到平行四边形,剪的过程其实就是在构建什么?(平行线)是的,剪一刀得到一组?再剪一刀得到另一组?

四、转换角度、拓宽研究维度

1.回顾内角特征

其实由于四边形边平行、垂直这样的特殊关系,这些图形的角也具备了一定的数学特征,你知道有多少?

预设1:内角和360°、对角相等……。

预设2:学生出现相邻两角之和180°,师追问:什么意思?你能上来指一指吗?

2.演绎证明

师:想一想,你能说明为什么∠3+∠4=180°吗?

(仔细看,发什么什么变化(旋转),现在,你能利用这幅图说明吗?)

师根据生答副板书:因为∠3=∠5,又因为∠4+∠5=∠4+∠3=180°,所以∠3+∠4=180°。

总结:回顾这节课,我们研究了什么?怎么研究的?

不论是移、画、还是剪,我们都是在努力的寻找平行线当然还有垂线,并对四边形进行了分类,因为线的特殊位置关系,图形的角也有了数学特征。以后在认识新的图形时,我们就可以从线和角两个角度展开研究。