10 *老人与海 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 10 *老人与海 课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-24 10:09:30 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

老人与海

海明威

这篇小说最早来自于一则通讯报道。1936年4月,海明威在《乡绅》杂志上发表了一篇名为“碧水之上,海湾来信”的散文,其中有一段记叙了一个老人独自驾着小船出海捕鱼,捉到一条巨大的枪鱼,但后来鱼的大部分却被鲨鱼吃掉的故事。十几年后,海明威把它变成一部小说,从而为他赢得世界声誉。下面我们按照台湾作家许荣哲的小说七词汇来寻找海明威在情节安排上的高妙之处。

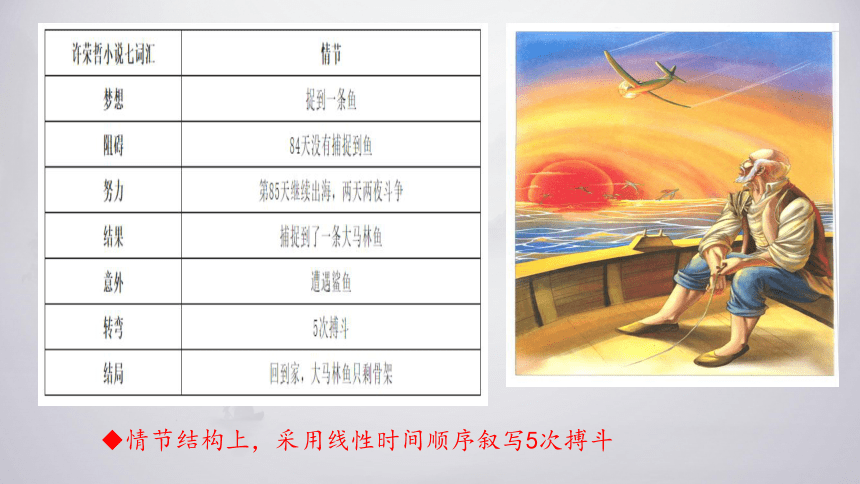

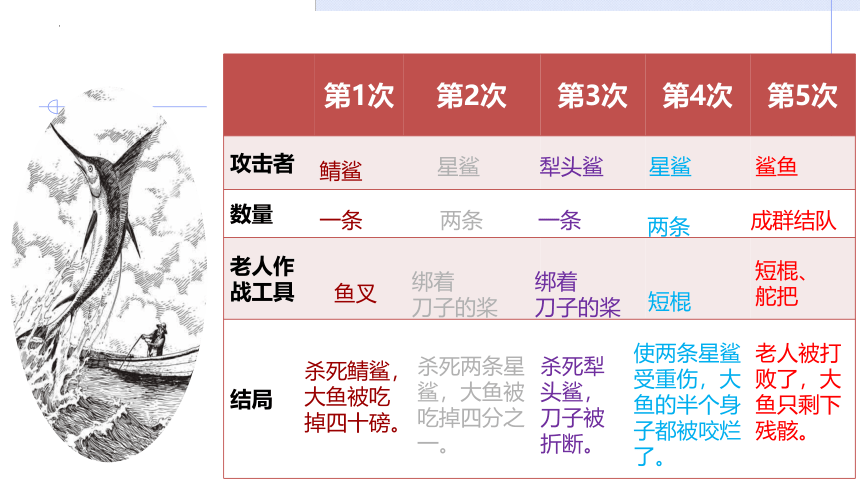

情节结构上,采用线性时间顺序叙写5次搏斗

第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

攻击者

数量

老人作战工具

结局

鲭鲨

一条

鱼叉

杀死鲭鲨,大鱼被吃掉四十磅。

星鲨

两条

绑着

刀子的桨

杀死两条星鲨,大鱼被吃掉四分之一。

犁头鲨

一条

绑着

刀子的桨

杀死犁头鲨,刀子被折断。

星鲨

两条

短棍

使两条星鲨受重伤,大鱼的半个身子都被咬烂了。

鲨鱼

成群结队

短棍、舵把

老人被打败了,大鱼只剩下残骸。

(1)鲨鱼越来越凶残(鲭鲨;铲鼻鲨;犁头鲨;铲鼻鲨;成群结队的鲨鱼)

(2)武器越来越匮乏(接连失去了鱼叉;刀子;短棍)

(3)老人的身体状况越来越差

(4)大马林鱼越来越没有价值

饥饿 疲惫 孤独 伤痛

这是一场胜利的搏斗吗?这仅仅是发生在老人与海之间的搏斗吗?

老渔人在他与海洋的搏斗中表现了可惊的毅力——不是超人的,而是一切人类应有的一种风度,一种气概。海明威最常用的主题是毅力。他给毅力下的定义是:“在紧张状态下的从容。”书中有许多句子貌似平淡,而是充满了生命的辛酸,我不知道青年的朋友们是否能够体会到。这也是因为我太喜欢它了,所以有这些顾虑,同时也担忧我的译笔不能达出原著的淡远的幽默与悲哀,与文字的迷人的韵节。但无论如何,我还是希望大家都看看这本书,看了可以对我们这时代增加一点信心,因为我们也产生了这样伟大的作品,与过去任何一个时代的代表作比较,都毫无愧色。

张爱玲

一九五四年十一月

刚毅顽强、机智勇敢、乐观自信、永不服输的“硬汉”。

你认为桑地亚歌是成功了还是失败了?

老人每取得一点胜利都付出了惨重的代价,到最后一无所有。

但是,从另外一种意义上来说,他又是一个胜利者。因为他不屈服于命运,无论面对多么强大的对手,在怎样艰苦卓绝的环境里,他都凭着自己的勇气、毅力和智慧进行了奋勇的抗争。

大马林鱼虽然没有保住,但他却捍卫了“人的灵魂的尊严”,显示了“一个人的能耐可以达到什么程度”,他是一个胜利的失败者,一个失败的英雄。

“硬汉”形象

多是拳击家、斗牛士、渔夫、猎人、战士等下层人物,生活贫困,屡受挫折,但他们始终保持旺盛的生命力和坚强的意志力,他们所遵循的真理是“命运总是与人作对,人不管如何努力拼搏,终不免失败。尽管如此,人还是要苦苦奋斗,并尽量保持自己的尊严,他在肉体上可以被打垮,但在精神上永远是个强者。”

正如肖恩·奥弗莱因所说:海明威小说的主题是“人的本质,人的努力和奋斗,人的追求和痛苦,人的信仰和挣扎,人的倔犟和价值,人的聪明和命运,人的胆略和气魄,人的尊严和灵魂,”即使失败了,也要坦坦荡荡,不失重压下人的“优雅风度”。无论处在顺境还是逆境,自然或是社会中,人应该正视现实,接受一切并超越它,继续自己的人生之旅。纵然面对死亡,也要漠然处之,宁折勿弯。

自由朗读人物的内心独白。

这是主人公的内心独白,也是小说的核心精神

生动地揭示了桑地亚哥的内心世界和人生追求,也是作者海明威的思想观与价值观的反映。

人生的使命是奋斗,是与命运做不懈的抗争。

“一个人并不是生来要被打败的,你尽可以把他消灭掉,可就是打不败他。”

【总结】文中的独白有什么特点 在文中起什么作用?

真实记录老人寻找勇气、激发斗志、维护自尊的过程,闪烁着深邃丰富的哲理光彩,丰富了小说的思想,构成小说的重要特色。

瑞典诺贝尔授奖委员会的评价:

勇气是海明威的中心主题。

《老人与海》写的是一个老人,展现的却是一个世界。

大海——大自然的象征

1、大海象征着大自然。

2、大马林鱼象征着人类赖以生存的资源。

3、鲨鱼象征着人类在与自然斗争过程中所遇到的各种困难险阻。

4、老人与大海的搏斗过程,象征着人类为了生存与大自然的斗争过程。

表现了人类在与自然斗争过程中无与伦比的力量和勇气,虽屡遭厄运,却从不服输的精神。

(一)大海——人生竞技场的象征

大海象征着弱肉强食的人生竞技场。

只有有着非凡毅力和顽强精神的“硬汉”才能在残酷的斗争中胜出。

(二)大马林鱼——美好理想的象征

大马林鱼象征着我们人生道路上的理想与追求。

人类虽然在漫长的旅途中会经历种种的磨难和痛苦,但只要怀有坚定的信念,依靠顽强的毅力和不懈的追求,最终一定会战胜艰难困苦,创造生活的奇迹。

(三)鲨鱼——成功路上的阻碍,各种困难的象征,邪恶力量的化身

位于哈瓦那东约五英里处,为哈瓦那的郊区,有海滨浴场。

“你得赶快好起来,因为我还有好多东西要学,你可以把什么都教给我。你吃了多少苦?”

“可不少啊,”老人说。

“我去把吃的东西和报纸拿来,”孩子说。“好好休息吧,老大爷。我到药房去给你的手弄点药来。”

“别忘了跟佩德里科说那鱼头给他了。”

“不会。我记得。”

孩子出了门,顺着那磨损的珊瑚石路走去,他又在哭了。

那天下午,露台饭店来了一群旅游者,有个女人朝下面的海水望去,看见在一些空气酒听和死梭子鱼之间,有一条又粗又长的白色脊骨,一端有条巨大的尾巴,当东风在港外不断地掀起大浪的时候,这尾巴随着潮水瓶落、摇摆。

“那是什么?”她问一名侍者,指着那条大鱼的长长的脊骨,它如今仅仅是垃圾,只等潮水来把它带走了。

“我不知道鲨鱼有这样漂亮的尾巴,形状这样美观。”

“我也不知道,”她的男伴说。

在大路另一头老人的窝棚里,他又睡着了。他依旧脸朝下躺着,孩子坐在他身边,守着他。老人正梦见狮子。

不可避免的悲剧命运和绝不屈服的顽强精神

他,18岁就以记者身份参加第一次世界大战,在身中237块弹片、一个膝盖被打碎之后还背负意大利战友到救护站,其惊人的勇气使得奥地利士兵不忍心打出致命的最后一枪;

他,在西班牙内战中,总是到战斗最激烈的前线报道战事,用空酒瓶和炸药制造手榴弹,组织游击队伏击小组,被人们崇敬地称为“将军”;

他,在第二次世界大战中参加过诺曼底登陆,坐的还是第一批登陆船,其后也是因为他提供的资料才使盟军迅速胜利地进入被德国占领的巴黎;

他,曾驾驶渔船捕到过一条重470磅的马林鱼,也曾穿越非洲丛林猎获狮子、野牛等猛兽,还斗过牛,摆过拳击擂台,一生中三次读到自己的讣告却又奇迹般地活了下来;

他,晚年身染重病,无法写作,失去工作能力,为了不愿意成为无能的弱者,他举枪自杀。

他是谁?

"硬汉子"海明威

海明威——美利坚民族的精神丰碑。

写作背景

19世纪中期开始,资本主义矛盾加剧,人对自身的信心受挫。表现在文学创作上,主人公多是一些平凡甚至平庸的普通人,他们有苦恼、有缺陷、有欲望。20世纪初,西方社会经历了空前的精神危机,两次世界大战更是让人们悲观绝望。表现在文学创作上,各种畸形人、变态人大量涌现。

在这种整体的文学态势里,发表于1952年的《老人与海》却表现出向英雄与环境抗争主题和传统人类信念回归的倾向,对人的勇气和力量表现出乐观态度,这是十分难得的。它是战后人类疗救战争创伤、从物质和精神的双重灾难中恢复过来的一剂良药。

海明威的作品,得力于他多年新闻记者的功底,形成了一种简明、清新、干净的散文文体,人称“电报式风格”。

在本文中,这种特点主要体现在以下几个方面:

1.结构单纯,人物少,情节不枝不蔓,主人公性格单一而鲜明。

思考本文的语言特点。

2.采用直截了当的叙述、鲜明生动的动作描写和简洁的对话,句子简短而语汇准确生动。

3.很少直接表露感情,他总是把它们凝结在简单、迅速的动作中,蕴涵在自然的行文或者简洁的对话中,由读者自己去体会。

思考本文的语言特点。

冰山理论

1932年,海明威在他的纪实性作品《午后之死》中,第一次把文学创作比作漂浮在大洋上的冰山,他说:“冰山运动之雄伟壮观,是因为它只有八分之一在水面上。”文学作品中,文字和形象是所谓的“八分之一”,而情感和思想是所谓的“八分之七”。前两者是具体可见的,后两者是寓于前两者之中的。后来,大家在研究任何文学作品的时候,总是首先要搞清楚水下的“八分之七”,因为这一部分是冰山的基础。

这种创作理论就是所谓的“冰山理论”,即用简洁的文字塑造出鲜明的形象,并把白己的感受和思想蕴藏在形象中,使情感充沛而又含而不露,让读者通过对鲜明形象的感受去发掘作品的思想意义。构成“冰山理论”的四大要素:简洁的文字、鲜明的形象、丰富的情感和深刻的思想。

老人与海

海明威

这篇小说最早来自于一则通讯报道。1936年4月,海明威在《乡绅》杂志上发表了一篇名为“碧水之上,海湾来信”的散文,其中有一段记叙了一个老人独自驾着小船出海捕鱼,捉到一条巨大的枪鱼,但后来鱼的大部分却被鲨鱼吃掉的故事。十几年后,海明威把它变成一部小说,从而为他赢得世界声誉。下面我们按照台湾作家许荣哲的小说七词汇来寻找海明威在情节安排上的高妙之处。

情节结构上,采用线性时间顺序叙写5次搏斗

第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

攻击者

数量

老人作战工具

结局

鲭鲨

一条

鱼叉

杀死鲭鲨,大鱼被吃掉四十磅。

星鲨

两条

绑着

刀子的桨

杀死两条星鲨,大鱼被吃掉四分之一。

犁头鲨

一条

绑着

刀子的桨

杀死犁头鲨,刀子被折断。

星鲨

两条

短棍

使两条星鲨受重伤,大鱼的半个身子都被咬烂了。

鲨鱼

成群结队

短棍、舵把

老人被打败了,大鱼只剩下残骸。

(1)鲨鱼越来越凶残(鲭鲨;铲鼻鲨;犁头鲨;铲鼻鲨;成群结队的鲨鱼)

(2)武器越来越匮乏(接连失去了鱼叉;刀子;短棍)

(3)老人的身体状况越来越差

(4)大马林鱼越来越没有价值

饥饿 疲惫 孤独 伤痛

这是一场胜利的搏斗吗?这仅仅是发生在老人与海之间的搏斗吗?

老渔人在他与海洋的搏斗中表现了可惊的毅力——不是超人的,而是一切人类应有的一种风度,一种气概。海明威最常用的主题是毅力。他给毅力下的定义是:“在紧张状态下的从容。”书中有许多句子貌似平淡,而是充满了生命的辛酸,我不知道青年的朋友们是否能够体会到。这也是因为我太喜欢它了,所以有这些顾虑,同时也担忧我的译笔不能达出原著的淡远的幽默与悲哀,与文字的迷人的韵节。但无论如何,我还是希望大家都看看这本书,看了可以对我们这时代增加一点信心,因为我们也产生了这样伟大的作品,与过去任何一个时代的代表作比较,都毫无愧色。

张爱玲

一九五四年十一月

刚毅顽强、机智勇敢、乐观自信、永不服输的“硬汉”。

你认为桑地亚歌是成功了还是失败了?

老人每取得一点胜利都付出了惨重的代价,到最后一无所有。

但是,从另外一种意义上来说,他又是一个胜利者。因为他不屈服于命运,无论面对多么强大的对手,在怎样艰苦卓绝的环境里,他都凭着自己的勇气、毅力和智慧进行了奋勇的抗争。

大马林鱼虽然没有保住,但他却捍卫了“人的灵魂的尊严”,显示了“一个人的能耐可以达到什么程度”,他是一个胜利的失败者,一个失败的英雄。

“硬汉”形象

多是拳击家、斗牛士、渔夫、猎人、战士等下层人物,生活贫困,屡受挫折,但他们始终保持旺盛的生命力和坚强的意志力,他们所遵循的真理是“命运总是与人作对,人不管如何努力拼搏,终不免失败。尽管如此,人还是要苦苦奋斗,并尽量保持自己的尊严,他在肉体上可以被打垮,但在精神上永远是个强者。”

正如肖恩·奥弗莱因所说:海明威小说的主题是“人的本质,人的努力和奋斗,人的追求和痛苦,人的信仰和挣扎,人的倔犟和价值,人的聪明和命运,人的胆略和气魄,人的尊严和灵魂,”即使失败了,也要坦坦荡荡,不失重压下人的“优雅风度”。无论处在顺境还是逆境,自然或是社会中,人应该正视现实,接受一切并超越它,继续自己的人生之旅。纵然面对死亡,也要漠然处之,宁折勿弯。

自由朗读人物的内心独白。

这是主人公的内心独白,也是小说的核心精神

生动地揭示了桑地亚哥的内心世界和人生追求,也是作者海明威的思想观与价值观的反映。

人生的使命是奋斗,是与命运做不懈的抗争。

“一个人并不是生来要被打败的,你尽可以把他消灭掉,可就是打不败他。”

【总结】文中的独白有什么特点 在文中起什么作用?

真实记录老人寻找勇气、激发斗志、维护自尊的过程,闪烁着深邃丰富的哲理光彩,丰富了小说的思想,构成小说的重要特色。

瑞典诺贝尔授奖委员会的评价:

勇气是海明威的中心主题。

《老人与海》写的是一个老人,展现的却是一个世界。

大海——大自然的象征

1、大海象征着大自然。

2、大马林鱼象征着人类赖以生存的资源。

3、鲨鱼象征着人类在与自然斗争过程中所遇到的各种困难险阻。

4、老人与大海的搏斗过程,象征着人类为了生存与大自然的斗争过程。

表现了人类在与自然斗争过程中无与伦比的力量和勇气,虽屡遭厄运,却从不服输的精神。

(一)大海——人生竞技场的象征

大海象征着弱肉强食的人生竞技场。

只有有着非凡毅力和顽强精神的“硬汉”才能在残酷的斗争中胜出。

(二)大马林鱼——美好理想的象征

大马林鱼象征着我们人生道路上的理想与追求。

人类虽然在漫长的旅途中会经历种种的磨难和痛苦,但只要怀有坚定的信念,依靠顽强的毅力和不懈的追求,最终一定会战胜艰难困苦,创造生活的奇迹。

(三)鲨鱼——成功路上的阻碍,各种困难的象征,邪恶力量的化身

位于哈瓦那东约五英里处,为哈瓦那的郊区,有海滨浴场。

“你得赶快好起来,因为我还有好多东西要学,你可以把什么都教给我。你吃了多少苦?”

“可不少啊,”老人说。

“我去把吃的东西和报纸拿来,”孩子说。“好好休息吧,老大爷。我到药房去给你的手弄点药来。”

“别忘了跟佩德里科说那鱼头给他了。”

“不会。我记得。”

孩子出了门,顺着那磨损的珊瑚石路走去,他又在哭了。

那天下午,露台饭店来了一群旅游者,有个女人朝下面的海水望去,看见在一些空气酒听和死梭子鱼之间,有一条又粗又长的白色脊骨,一端有条巨大的尾巴,当东风在港外不断地掀起大浪的时候,这尾巴随着潮水瓶落、摇摆。

“那是什么?”她问一名侍者,指着那条大鱼的长长的脊骨,它如今仅仅是垃圾,只等潮水来把它带走了。

“我不知道鲨鱼有这样漂亮的尾巴,形状这样美观。”

“我也不知道,”她的男伴说。

在大路另一头老人的窝棚里,他又睡着了。他依旧脸朝下躺着,孩子坐在他身边,守着他。老人正梦见狮子。

不可避免的悲剧命运和绝不屈服的顽强精神

他,18岁就以记者身份参加第一次世界大战,在身中237块弹片、一个膝盖被打碎之后还背负意大利战友到救护站,其惊人的勇气使得奥地利士兵不忍心打出致命的最后一枪;

他,在西班牙内战中,总是到战斗最激烈的前线报道战事,用空酒瓶和炸药制造手榴弹,组织游击队伏击小组,被人们崇敬地称为“将军”;

他,在第二次世界大战中参加过诺曼底登陆,坐的还是第一批登陆船,其后也是因为他提供的资料才使盟军迅速胜利地进入被德国占领的巴黎;

他,曾驾驶渔船捕到过一条重470磅的马林鱼,也曾穿越非洲丛林猎获狮子、野牛等猛兽,还斗过牛,摆过拳击擂台,一生中三次读到自己的讣告却又奇迹般地活了下来;

他,晚年身染重病,无法写作,失去工作能力,为了不愿意成为无能的弱者,他举枪自杀。

他是谁?

"硬汉子"海明威

海明威——美利坚民族的精神丰碑。

写作背景

19世纪中期开始,资本主义矛盾加剧,人对自身的信心受挫。表现在文学创作上,主人公多是一些平凡甚至平庸的普通人,他们有苦恼、有缺陷、有欲望。20世纪初,西方社会经历了空前的精神危机,两次世界大战更是让人们悲观绝望。表现在文学创作上,各种畸形人、变态人大量涌现。

在这种整体的文学态势里,发表于1952年的《老人与海》却表现出向英雄与环境抗争主题和传统人类信念回归的倾向,对人的勇气和力量表现出乐观态度,这是十分难得的。它是战后人类疗救战争创伤、从物质和精神的双重灾难中恢复过来的一剂良药。

海明威的作品,得力于他多年新闻记者的功底,形成了一种简明、清新、干净的散文文体,人称“电报式风格”。

在本文中,这种特点主要体现在以下几个方面:

1.结构单纯,人物少,情节不枝不蔓,主人公性格单一而鲜明。

思考本文的语言特点。

2.采用直截了当的叙述、鲜明生动的动作描写和简洁的对话,句子简短而语汇准确生动。

3.很少直接表露感情,他总是把它们凝结在简单、迅速的动作中,蕴涵在自然的行文或者简洁的对话中,由读者自己去体会。

思考本文的语言特点。

冰山理论

1932年,海明威在他的纪实性作品《午后之死》中,第一次把文学创作比作漂浮在大洋上的冰山,他说:“冰山运动之雄伟壮观,是因为它只有八分之一在水面上。”文学作品中,文字和形象是所谓的“八分之一”,而情感和思想是所谓的“八分之七”。前两者是具体可见的,后两者是寓于前两者之中的。后来,大家在研究任何文学作品的时候,总是首先要搞清楚水下的“八分之七”,因为这一部分是冰山的基础。

这种创作理论就是所谓的“冰山理论”,即用简洁的文字塑造出鲜明的形象,并把白己的感受和思想蕴藏在形象中,使情感充沛而又含而不露,让读者通过对鲜明形象的感受去发掘作品的思想意义。构成“冰山理论”的四大要素:简洁的文字、鲜明的形象、丰富的情感和深刻的思想。