七年级下册历史第1课隋朝的统一与灭亡同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级下册历史第1课隋朝的统一与灭亡同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 92.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-24 07:44:42 | ||

图片预览

文档简介

七年级下册历史第1课隋朝的统一与灭亡同步练习题(含答案)

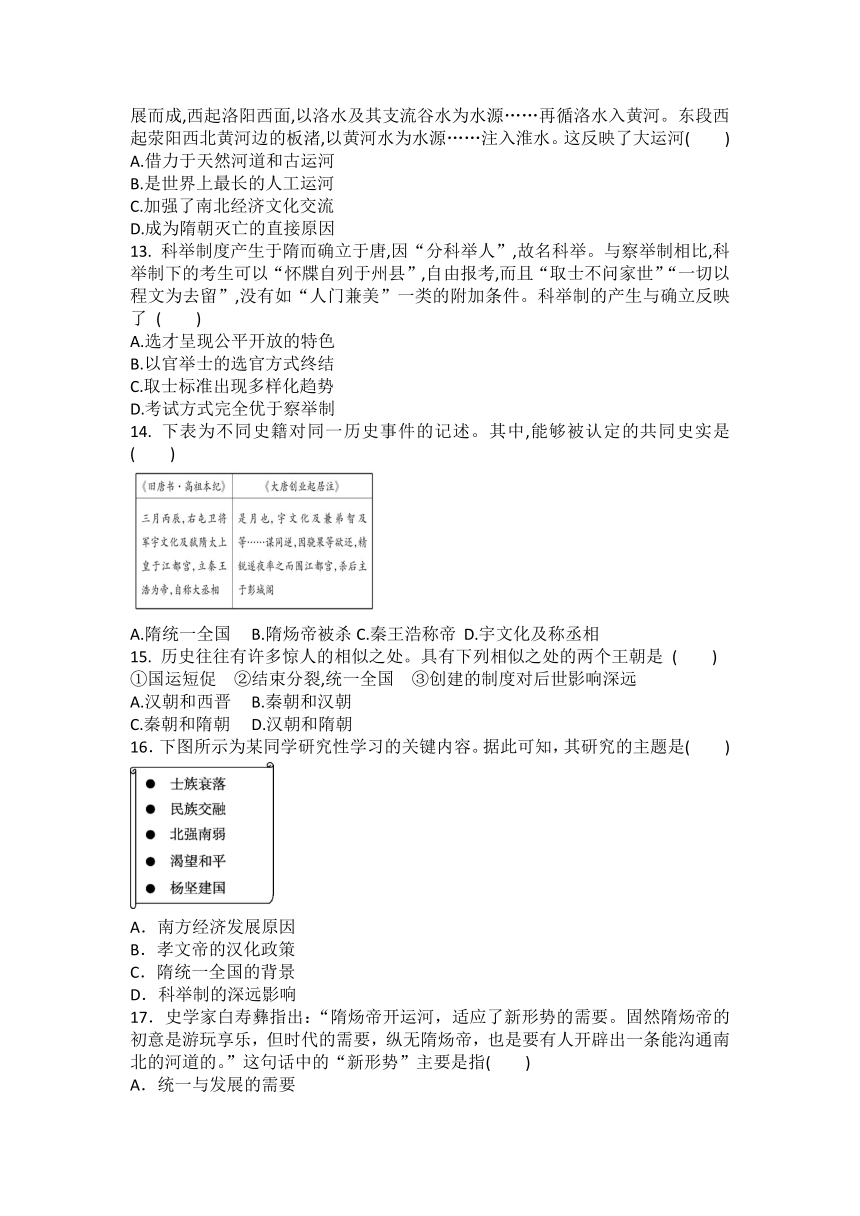

选择题

1.隋朝的建立者是:( )

A.杨广 B.杨勇 C.杨业 D.杨坚

2.隋朝最终完成国家统一是在: ( )

A.581年 B.589年 C.605年 D.608年

3.隋朝开凿大运河最主要的目的是: ( )

A.加强南北交通,巩固统一 B.满足隋炀帝南巡的需要。

C.加强北部边防,防止少数民族南侵 D.促进南北经济的交流。

4.与隋代历史最相似的朝代是( )

A. 秦朝 B. 西汉 C. 东汉 D. 北魏

5.隋朝大运河的开凿开始于 ( )

A.589年 B.601年 C.605年 D.611年

6.隋朝时期科举制的创立,一方面选拔了大批有能力的人当官,另一方面也将官吏选拔的权力从地方集中到朝廷。上述材料反映了科举制度 ( )

A.促进了中外交流 B.加强了南北经济文化交流

C.促进了民族交融D.巩固了封建国家的统治

7.隋统一的历史条件是( )

①南北朝后期北方民族大融合 ②大运河的开通加强了南北交通

③东晋南朝时江南经济发展 ④东晋南朝时北人南迁

A.①③ B.①② C.③④ D.②③

8.隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过大运河的哪几段 ( )

①通济渠 ②永济渠 ③邗沟 ④江南河

A.①②③ B.②③④ C.①③ D.①④

9.魏晋时期,选拔官员的主要标准是 ( )

A、才能 B、财产 C、门第 D、民族

10.下列有关隋朝历史的叙述,错误的是 ( )

A、隋朝的建立者是杨坚,他是隋文帝 B、隋文帝为了加强南北交通开凿大运河

C、隋文帝时,人民负担较轻,社会繁荣 D、隋朝的都城在长安

11.下面是某一段历史时期的朝代更迭示意图。图中a处朝代的建立者 ( )

①营建了东都洛阳 ②建立了隋朝 ③灭陈,统一了全国

④初步建立起通过考试选拔人才的制度

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

12. 据文献记载,隋朝大运河的通济渠分为东西两段,西段在东汉阳渠的基础上扩展而成,西起洛阳西面,以洛水及其支流谷水为水源……再循洛水入黄河。东段西起荥阳西北黄河边的板渚,以黄河水为水源……注入淮水。这反映了大运河( )

A.借力于天然河道和古运河

B.是世界上最长的人工运河

C.加强了南北经济文化交流

D.成为隋朝灭亡的直接原因

13. 科举制度产生于隋而确立于唐,因“分科举人”,故名科举。与察举制相比,科举制下的考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考,而且“取士不问家世”“一切以程文为去留”,没有如“人门兼美”一类的附加条件。科举制的产生与确立反映了 ( )

A.选才呈现公平开放的特色

B.以官举士的选官方式终结

C.取士标准出现多样化趋势

D.考试方式完全优于察举制

14. 下表为不同史籍对同一历史事件的记述。其中,能够被认定的共同史实是 ( )

A.隋统一全国 B.隋炀帝被杀C.秦王浩称帝 D.宇文化及称丞相

15. 历史往往有许多惊人的相似之处。具有下列相似之处的两个王朝是 ( )

①国运短促 ②结束分裂,统一全国 ③创建的制度对后世影响深远

A.汉朝和西晋 B.秦朝和汉朝

C.秦朝和隋朝 D.汉朝和隋朝

16.下图所示为某同学研究性学习的关键内容。据此可知,其研究的主题是( )

A.南方经济发展原因

B.孝文帝的汉化政策

C.隋统一全国的背景

D.科举制的深远影响

17.史学家白寿彝指出:“隋炀帝开运河,适应了新形势的需要。固然隋炀帝的初意是游玩享乐,但时代的需要,纵无隋炀帝,也是要有人开辟出一条能沟通南北的河道的。”这句话中的“新形势”主要是指( )

A.统一与发展的需要

B.南方经济发展水平超过北方

C.农民起义不断发生

D.北方的民族交融进一步加强

18.都江堰以无坝引水为特征,是全世界迄今为止,年代最久的大型水利工程。大运河是世界文化遗产,是世界上开凿最早、规模最大的运河。这两项工程都是造福千秋的伟大工程,它们的共同点是( )

A.有利于民族友好往来

B.体现了劳动人民的智慧

C.促进了边疆地区的发展

D.加强了南北间经济交流

19.“科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列……这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。”这段材料说明( )

A.科举制成为选拔官员的唯一途径

B.科举制有利于社会阶层合理流动

C.八股取士束缚了思想

D.科举制使儒学统治地位得到巩固

20.“入郭登桥出郭船(当年在大如城堡般的龙舟上进进出出),红楼日日柳年年(日复一日年复一年沉溺红楼温柔乡)。君王忍把平陈业(想当初您意气风发率领大军灭陈),只换雷塘数亩田(可如今只落得国破身亡,葬身雷塘荒野)。”唐朝诗人罗隐这首诗表达了( )

A.对隋朝重新实现全国统一的赞叹

B.对隋朝开凿贯通南北的大运河的佩服

C.对隋文帝缔造的强盛王朝的向往

D.对隋炀帝奢腐致身死国亡的嘲讽

二、非选择题

21、阅读下列材料:

.材料一:“计天下储积,得供五六十年。”

材料二:“北达涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”“天下转漕,仰此一渠。”

(1) 材料一说明隋朝时经济的特点是怎样的?出现这种局面的原因是什么?

(2) 材料二评价的对象是什么?评价者是什么态度?

(3) 这条“渠”是什么时候开凿的?开通它的目的是什么?开通后有什么作用?它的规模如何?是哪位皇帝时期开通的?

阅读材料,回答问题。

材料一 然而文帝和炀帝的政治手法却大相径庭。前者集思广益,稳扎稳打地逐步推行各种强化体制的举措;而后者却倚仗着文帝时代留下的资本,亲自冲锋陷阵,企图一气呵成地达到目的。

——摘编自《绚烂的世界帝国:隋唐时代》

(1)根据材料一及所学知识,归纳隋炀帝开凿大运河所倚仗的“文帝时代留下的资本”。

材料二 (大运河开通后)炀帝巡幸,乘龙舟而往江都。自扬、益、湘南至交、广、闽中等州,公家运漕,私行商旅,舳舻 (zhú lú,指首尾衔接的船只)相继。隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。

2)根据材料二及所学知识,概括大运河开凿的利与弊。

(3)结合所学知识,大运河的开通对我们今天的国家建设有何启示

答案

1-5DBAAC 6-10DACAB 11-15DABBC 16-20CABBD

21、(1)社会经济繁荣。社会安定,国家统一,隋文帝励精图治。

(2)大运河。赞赏大运河的经济价值。

22、 (1)①隋文帝统一全国,使开凿沟通南北的大运河成为可能;②隋文帝采取一系列措施,促进了社会经济的迅速恢复和发展,为隋炀帝开凿大运河奠定了物质基础。

(2)利:①贯通了不同水系,便利了南北交通;②加强了南北地区政治、经济和文化交流;③有利于巩固隋朝对全国的统治;④泽被后世。弊:征发大量民力,劳民伤财,激化社会矛盾。

(3)①要加强交通建设,以交通带动社会经济的发展;②国家的一切工作都应从维护人民的利益出发。(言之有理即可)

选择题

1.隋朝的建立者是:( )

A.杨广 B.杨勇 C.杨业 D.杨坚

2.隋朝最终完成国家统一是在: ( )

A.581年 B.589年 C.605年 D.608年

3.隋朝开凿大运河最主要的目的是: ( )

A.加强南北交通,巩固统一 B.满足隋炀帝南巡的需要。

C.加强北部边防,防止少数民族南侵 D.促进南北经济的交流。

4.与隋代历史最相似的朝代是( )

A. 秦朝 B. 西汉 C. 东汉 D. 北魏

5.隋朝大运河的开凿开始于 ( )

A.589年 B.601年 C.605年 D.611年

6.隋朝时期科举制的创立,一方面选拔了大批有能力的人当官,另一方面也将官吏选拔的权力从地方集中到朝廷。上述材料反映了科举制度 ( )

A.促进了中外交流 B.加强了南北经济文化交流

C.促进了民族交融D.巩固了封建国家的统治

7.隋统一的历史条件是( )

①南北朝后期北方民族大融合 ②大运河的开通加强了南北交通

③东晋南朝时江南经济发展 ④东晋南朝时北人南迁

A.①③ B.①② C.③④ D.②③

8.隋炀帝乘“龙舟”从洛阳巡游到扬州,要经过大运河的哪几段 ( )

①通济渠 ②永济渠 ③邗沟 ④江南河

A.①②③ B.②③④ C.①③ D.①④

9.魏晋时期,选拔官员的主要标准是 ( )

A、才能 B、财产 C、门第 D、民族

10.下列有关隋朝历史的叙述,错误的是 ( )

A、隋朝的建立者是杨坚,他是隋文帝 B、隋文帝为了加强南北交通开凿大运河

C、隋文帝时,人民负担较轻,社会繁荣 D、隋朝的都城在长安

11.下面是某一段历史时期的朝代更迭示意图。图中a处朝代的建立者 ( )

①营建了东都洛阳 ②建立了隋朝 ③灭陈,统一了全国

④初步建立起通过考试选拔人才的制度

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

12. 据文献记载,隋朝大运河的通济渠分为东西两段,西段在东汉阳渠的基础上扩展而成,西起洛阳西面,以洛水及其支流谷水为水源……再循洛水入黄河。东段西起荥阳西北黄河边的板渚,以黄河水为水源……注入淮水。这反映了大运河( )

A.借力于天然河道和古运河

B.是世界上最长的人工运河

C.加强了南北经济文化交流

D.成为隋朝灭亡的直接原因

13. 科举制度产生于隋而确立于唐,因“分科举人”,故名科举。与察举制相比,科举制下的考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考,而且“取士不问家世”“一切以程文为去留”,没有如“人门兼美”一类的附加条件。科举制的产生与确立反映了 ( )

A.选才呈现公平开放的特色

B.以官举士的选官方式终结

C.取士标准出现多样化趋势

D.考试方式完全优于察举制

14. 下表为不同史籍对同一历史事件的记述。其中,能够被认定的共同史实是 ( )

A.隋统一全国 B.隋炀帝被杀C.秦王浩称帝 D.宇文化及称丞相

15. 历史往往有许多惊人的相似之处。具有下列相似之处的两个王朝是 ( )

①国运短促 ②结束分裂,统一全国 ③创建的制度对后世影响深远

A.汉朝和西晋 B.秦朝和汉朝

C.秦朝和隋朝 D.汉朝和隋朝

16.下图所示为某同学研究性学习的关键内容。据此可知,其研究的主题是( )

A.南方经济发展原因

B.孝文帝的汉化政策

C.隋统一全国的背景

D.科举制的深远影响

17.史学家白寿彝指出:“隋炀帝开运河,适应了新形势的需要。固然隋炀帝的初意是游玩享乐,但时代的需要,纵无隋炀帝,也是要有人开辟出一条能沟通南北的河道的。”这句话中的“新形势”主要是指( )

A.统一与发展的需要

B.南方经济发展水平超过北方

C.农民起义不断发生

D.北方的民族交融进一步加强

18.都江堰以无坝引水为特征,是全世界迄今为止,年代最久的大型水利工程。大运河是世界文化遗产,是世界上开凿最早、规模最大的运河。这两项工程都是造福千秋的伟大工程,它们的共同点是( )

A.有利于民族友好往来

B.体现了劳动人民的智慧

C.促进了边疆地区的发展

D.加强了南北间经济交流

19.“科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列……这种流动性同时为那些原来既非官僚也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。”这段材料说明( )

A.科举制成为选拔官员的唯一途径

B.科举制有利于社会阶层合理流动

C.八股取士束缚了思想

D.科举制使儒学统治地位得到巩固

20.“入郭登桥出郭船(当年在大如城堡般的龙舟上进进出出),红楼日日柳年年(日复一日年复一年沉溺红楼温柔乡)。君王忍把平陈业(想当初您意气风发率领大军灭陈),只换雷塘数亩田(可如今只落得国破身亡,葬身雷塘荒野)。”唐朝诗人罗隐这首诗表达了( )

A.对隋朝重新实现全国统一的赞叹

B.对隋朝开凿贯通南北的大运河的佩服

C.对隋文帝缔造的强盛王朝的向往

D.对隋炀帝奢腐致身死国亡的嘲讽

二、非选择题

21、阅读下列材料:

.材料一:“计天下储积,得供五六十年。”

材料二:“北达涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”“天下转漕,仰此一渠。”

(1) 材料一说明隋朝时经济的特点是怎样的?出现这种局面的原因是什么?

(2) 材料二评价的对象是什么?评价者是什么态度?

(3) 这条“渠”是什么时候开凿的?开通它的目的是什么?开通后有什么作用?它的规模如何?是哪位皇帝时期开通的?

阅读材料,回答问题。

材料一 然而文帝和炀帝的政治手法却大相径庭。前者集思广益,稳扎稳打地逐步推行各种强化体制的举措;而后者却倚仗着文帝时代留下的资本,亲自冲锋陷阵,企图一气呵成地达到目的。

——摘编自《绚烂的世界帝国:隋唐时代》

(1)根据材料一及所学知识,归纳隋炀帝开凿大运河所倚仗的“文帝时代留下的资本”。

材料二 (大运河开通后)炀帝巡幸,乘龙舟而往江都。自扬、益、湘南至交、广、闽中等州,公家运漕,私行商旅,舳舻 (zhú lú,指首尾衔接的船只)相继。隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。

2)根据材料二及所学知识,概括大运河开凿的利与弊。

(3)结合所学知识,大运河的开通对我们今天的国家建设有何启示

答案

1-5DBAAC 6-10DACAB 11-15DABBC 16-20CABBD

21、(1)社会经济繁荣。社会安定,国家统一,隋文帝励精图治。

(2)大运河。赞赏大运河的经济价值。

22、 (1)①隋文帝统一全国,使开凿沟通南北的大运河成为可能;②隋文帝采取一系列措施,促进了社会经济的迅速恢复和发展,为隋炀帝开凿大运河奠定了物质基础。

(2)利:①贯通了不同水系,便利了南北交通;②加强了南北地区政治、经济和文化交流;③有利于巩固隋朝对全国的统治;④泽被后世。弊:征发大量民力,劳民伤财,激化社会矛盾。

(3)①要加强交通建设,以交通带动社会经济的发展;②国家的一切工作都应从维护人民的利益出发。(言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源