第一节环境安全对国家安全的影响同步练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 第一节环境安全对国家安全的影响同步练习(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 780.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-05-23 19:59:07 | ||

图片预览

文档简介

第三章第一节环境安全对国家安全的影响同步练习

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

由于大气、水和土壤等环境污染,食品安全问题受到广泛的关注,绿色消费已成为时尚。据此完成下面小题。

1.为解决食品安全问题,我国正在加快发展绿色食品产业。绿色食品要求( )

①产品的原料必须是绿色植物

②产品原料的产地符合环境质量标准

③产品原料的生产过程符合生产技术标准

④产品的加工、包装和储运符合国家相关标准

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

2.为生产绿色蔬菜和水果,并保护环境,生产中可采取的有效措施是( )

①采用无土栽培 ②使用绿肥等有机肥

③使用高效化肥 ④使用农药防治虫害

⑤采用生物技术防治虫害

A.①②③ B.①②⑤ C.②③④ D.③④⑤

环境安全有双重属性:从自然角度看,环境安全意味着自然环境及其服务能力处于良好的状况或没有遭到难以恢复的破坏;从人类社会角度看,环境安全意味着环境问题的危害程度与解决环境问题付出的代价,不至于严重影响社会经济发展。据此完成下面小题。

3.下列关于环境安全问题及环境安全风险的叙述,不正确的是( )

A.影响国家安全的环境安全问题发生概率小

B.一国的环境安全问题只可能产生于本国

C.环境安全风险与环境问题的严重程度有关

D.环境安全风险与人类对环境问题的抵抗能力有关

4.下列不属于环境安全问题对国家安全的影响的是( )

A.通过危及生命和财产安全影响国家安全

B.成为能源安全问题的放大器影响国家安全

C.通过损害自然环境的服务功能影响国家安全

D.成为军事安全问题的触发器影响国家安全

5.应对环境安全问题、降低环境安全风险的途径不包括( )

A.降低人类社会对环境风险的承受水平

B.尽最大可能从源头上防控环境问题的发生

C.避免在高环境安全风险区从事生活和生产活动

D.增强人类对环境安全事件应急响应与善后处理能力

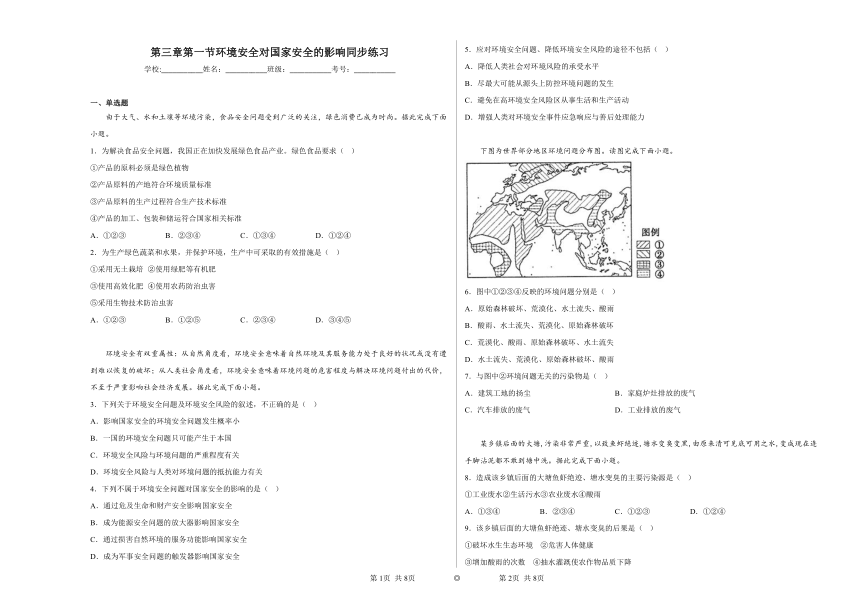

下图为世界部分地区环境问题分布图。读图完成下面小题。

6.图中①②③④反映的环境问题分别是( )

A.原始森林破坏、荒漠化、水土流失、酸雨

B.酸雨、水土流失、荒漠化、原始森林破坏

C.荒漠化、酸雨、原始森林破坏、水土流失

D.水土流失、荒漠化、原始森林破坏、酸雨

7.与图中②环境问题无关的污染物是( )

A.建筑工地的扬尘 B.家庭炉灶排放的废气

C.汽车排放的废气 D.工业排放的废气

某乡镇后面的大塘,污染非常严重,以致鱼虾绝迹,塘水变臭变黑,由原来清可见底可用之水,变成现在连手脚沾泥都不敢到塘中洗。据此完成下面小题。

8.造成该乡镇后面的大塘鱼虾绝迹、塘水变臭的主要污染源是( )

①工业废水②生活污水③农业废水④酸雨

A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①②④

9.该乡镇后面的大塘鱼虾绝迹、塘水变臭的后果是( )

①破坏水生生态环境 ②危害人体健康

③增加酸雨的次数 ④抽水灌溉使农作物品质下降

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

10.从水污染的类型看,该乡镇的水污染最可能是( )

A.物理性污染 B.化学性污染

C.生物性污染 D.自发性污染

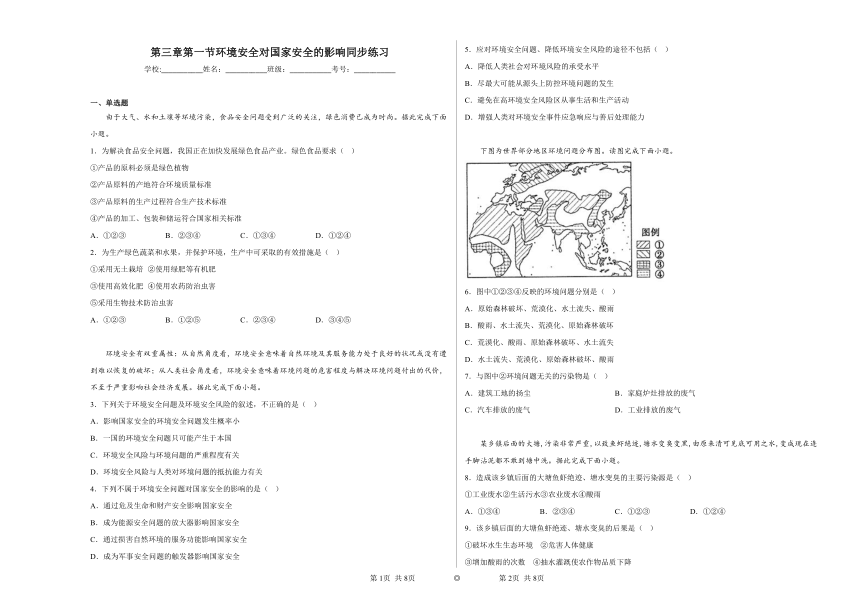

在各种生态环境安全问题中,水资源安全问题尤为突出。我国大部分地区存在严重的水资源安全问题,如水体污染、水质恶化、河流断流、水资源枯竭等。结合下页图,完成下面小题。

11.在我国,水资源安全问题主要表现为河流断流的地区是( )

A.缺水带 B.少水带 C.平水带 D.多水带

12.下列说法中,正确的是( )

A.丰水带部分地区因为水质污染,也存在水资源安全问题

B.缺水带和多水带地区的最低水质标准相同

C.农业用水的最低水质标准高于水产养殖的最低水质标准

D.造成长江和黄河环境安全问题的临界值相同

突发性环境污染事件发生迅猛,瞬间污染物排放量大,且没有固定的排放途径,不易控制,对环境影响较大且对生命与生产安全构成巨大威胁。大气污染和水污染是我国主要的突发性环境污染事件。下图为近年来我国突发性环境污染事件重心转移轨迹。据此完成下面小题。

13.与我国突发性环境污染事件重心始终位于几何中心的东南方向的原因无关的是( )

A.我国东部和南部地区工业发达

B.相互经济联系紧密,物流运输多

C.河湖众多,台风、暴雨洪涝等自然灾害影响较大

D.忽视自然环境的保护,治污能力有限

14.我国突发性环境污染事件重心转移最快的时期是( )

A.1995-1998年 B.1998-2001年

C.2004-2007年 D.2007-2012年

2019年我国江河湖泊整体污染严重。我国一些城市周围的湖泊,大多处于富营养化,许多湖泊已丧失供水、旅游、水产等功能,这也极大地影响到人类的生存环境。在我国的七大水系中,只有珠江、长江总体水质比较良好,松花江为轻度污染,黄河、淮河为中度污染,辽河、海河为重度污染,河流污染相当严重。据此完成下面小题。

15.我国大部分地区水资源的主要污染源有( )

①工业废水,生活污水 ②生活垃圾,农业污水 ③水土流失 ④酸雨

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

16.下列对水污染带来的后果,叙述错误的有( )

①加剧水资源的短缺 ②危害人体健康 ③增加酸雨的次数 ④引起土壤次生盐碱化

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

二、综合题

17.阅读材料,回答问题。

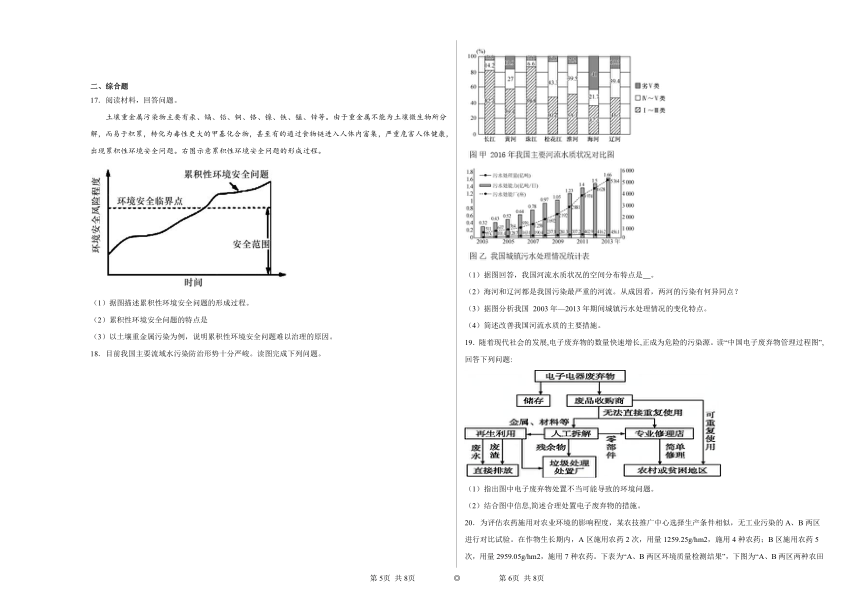

土壤重金属污染物主要有汞、镉、铅、铜、铬、镍、铁、锰、锌等。由于重金属不能为土壤微生物所分解,而易于积累,转化为毒性更大的甲基化合物,甚至有的通过食物链进入人体内富集,严重危害人体健康,出现累积性环境安全问题。右图示意累积性环境安全问题的形成过程。

(1)据图描述累积性环境安全问题的形成过程。

(2)累积性环境安全问题的特点是

(3)以土壤重金属污染为例,说明累积性环境安全问题难以治理的原因。

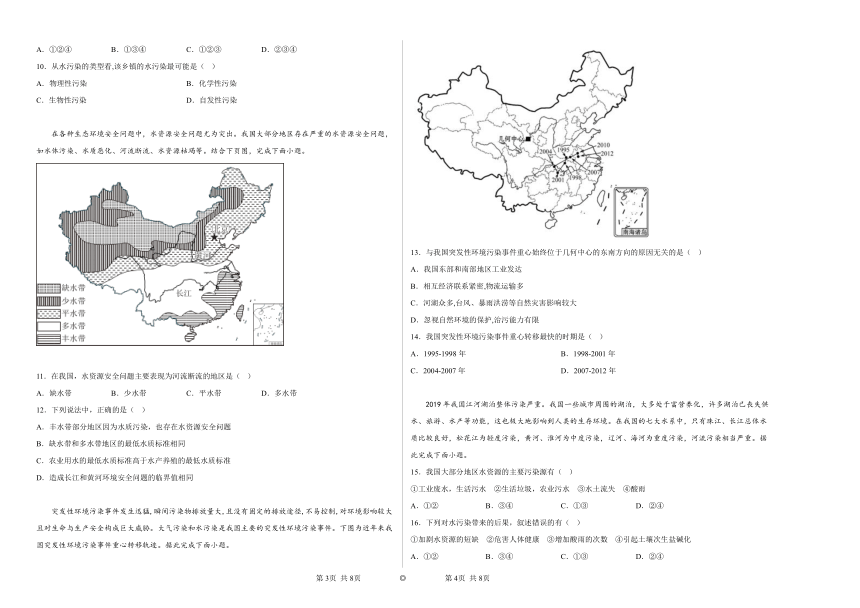

18.目前我国主要流域水污染防治形势十分严峻。读图完成下列问题。

(1)据图回答,我国河流水质状况的空间分布特点是 。

(2)海河和辽河都是我国污染最严重的河流。从成因看,两河的污染有何异同点?

(3)据图分析我国 2003年—2013年期间城镇污水处理情况的变化特点。

(4)简述改善我国河流水质的主要措施。

19.随着现代社会的发展,电子废弃物的数量快速增长,正成为危险的污染源。读“中国电子废弃物管理过程图”,回答下列问题:

(1)指出图中电子废弃物处置不当可能导致的环境问题。

(2)结合图中信息,简述合理处置电子废弃物的措施。

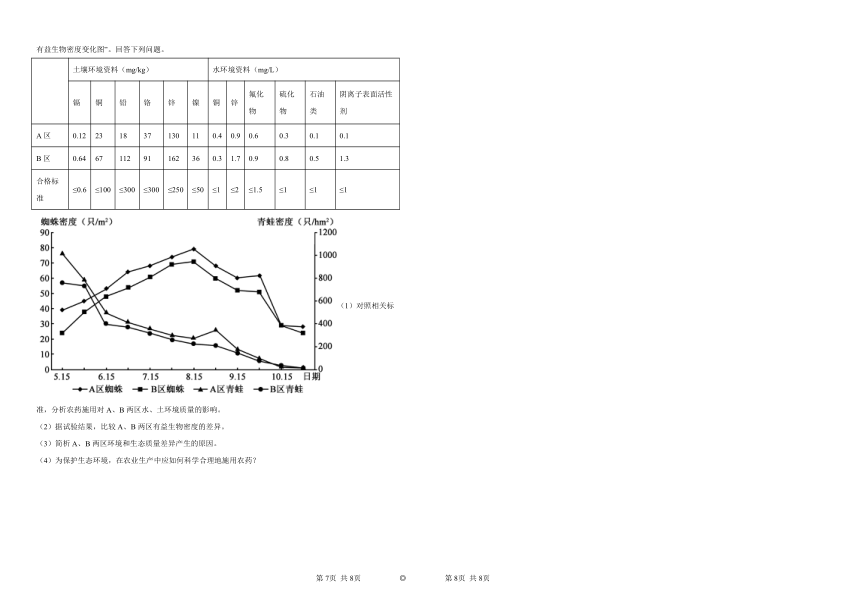

20.为评估农药施用对农业环境的影响程度,某农技推广中心选择生产条件相似,无工业污染的A、B两区进行对比试验。在作物生长期内,A区施用农药2次,用量1259.25g/hm2,施用4种农药;B区施用农药5次,用量2959.05g/hm2,施用7种农药。下表为“A、B两区环境质量检测结果”,下图为“A、B两区两种农田有益生物密度变化图”。回答下列问题。

土壤环境资料(mg/kg) 水环境资料(mg/L)

镉 铜 铅 铬 锌 镍 铜 锌 氟化物 硫化物 石油类 阴离子表面活性剂

A区 0.12 23 18 37 130 11 0.4 0.9 0.6 0.3 0.1 0.1

B区 0.64 67 112 91 162 36 0.3 1.7 0.9 0.8 0.5 1.3

合格标准 ≤0.6 ≤100 ≤300 ≤300 ≤250 ≤50 ≤1 ≤2 ≤1.5 ≤1 ≤1 ≤1

(1)对照相关标准,分析农药施用对A、B两区水、土环境质量的影响。

(2)据试验结果,比较A、B两区有益生物密度的差异。

(3)简析A、B两区环境和生态质量差异产生的原因。

(4)为保护生态环境,在农业生产中应如何科学合理地施用农药?

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.B 2.B

【分析】1.绿色食品是指产品原料的产地符合环境质量标准,产品原料的生产过程符合生产技术标准,产品的加工、包装和储运符合国家相关标准,②③④正确,B正确。产品的原料只要安全、符合质量标准即可,不一定是绿色植物,①错误,ACD错误。故选B。

2.高效化肥包括无机肥,无机肥的使用会破坏土壤结构,污染环境,③错误;使用农药防治虫害会造成大气污染、土壤污染,并导致农药残留,影响食品安全,④错误,ACD错误。采用无土栽培、使用绿肥等有机肥、采用生物技术防治虫害这三项措施均避免了生产过程产生污染,①②⑤正确,B正确。故选B。

【点睛】绿色食品是指产品原料的产地符合环境质量标准,产品原料的生产过程符合生产技术标准,产品的加工、包装和储运符合国家相关标准的食品。

3.B 4.B 5.A

【分析】3.影响国家安全的环境安全问题发生概率很小,A项说法正确。能够威胁一国的国家安全的环境问题,可能产生于本国,也可能来自其他国家,还可能是全球环境问题导致的,B项说法错误。环境安全风险与环境问题的严重程度有关,也与人类及自然环境本身对环境问题损害或威胁的敏感程度及抵抗能力有关,C、D项说法正确。故选择B项。

4.环境安全问题可能通过危及生命和财产安全、损害自然环境的各种服务功能影响国家安全,A、C项说法正确;环境安全问题可能是经济、政治和军事等安全问题的触发器和放大器,影响国家安全,D项说法正确。能源安全属于资源安全,与环境安全关系不大,B项说法错误。故选B。

5.应对环境安全问题、降低环境安全风险的途径主要有提升人类社会对环境风险的承受水平,A项符合题意。尽最大可能从源头上防控环境问题的发生,B项不合题意。避免在高环境安全风险区从事生活和生产活动,C项不合题意。增强人类社会对环境安全事件应急响应与善后处理能力;及时发现和治理环境问题,避免其恶化为环境安全问题;积极应对已发生的环境安全问题,降低其伤害程度等,D项不合题意。故选择A项。

【点睛】国家安全需要具有支撑国家生存发展的自然环境和应对重大环境问题的能力。降低环境安全的风险的途径有:1、加强环境保护,改善环境的调节能力,减少环境问题出现的概率,降低环境问题成为环境安全问题的可能性;2、人类要尽量避免在高环境安全风险区从事生产生活活动,提高承受环境安全风险和应对环境安全问题的能力。

6.C 7.A

【分析】6.读图可知,①主要分布于中东、北非地区及亚欧大陆中部地区,中东、北非地区受副热带高气压带控制,亚欧大陆中部地区深居内陆,远离海洋,降水较少,气候干旱,主要的环境问题是荒漠化;②主要分布于欧洲西部等工业发达地区,欧洲石油等化石燃料的使用量大,二氧化硫等酸性废气的排放量较大,主要的环境问题是酸雨;③主要分布于非洲中部热带雨林气候区,主要的环境问题是原始森林破坏;④在我国主要分布于黄土高原地区,可知④反映的环境问题是水土流失,该地区的植被破坏比较严重,且降水比较集中,水土流失比较严重。则ABD项错误,C项正确。故选C。

7.结合上题分析可知,②环境问题是酸雨。酸雨指pH<5.6的雨水。酸雨形成的主要原因是矿物燃料燃烧向大气排放二氧化硫和氮氧化物等酸性气体。建筑工地的扬尘不是酸雨的诱发因素,A项正确。而家庭炉灶排放的废气、汽车排放的废气以及工业排放的废气,都和酸雨的发生有较为密切的关系,BCD项错误。故选A。

【点睛】全球三大酸雨区是:西欧、北美、东南亚。工业生产、民用生活燃烧煤炭排放出来的二氧化硫,燃烧石油以及汽车尾气排放出来的氮氧化物,经过“云内成雨过程”,即水汽凝结在硫酸根、硝酸根等凝结核上,发生液相氧化反应,形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;又经过“云下冲刷过程”,即含酸雨滴在下降过程中不断合并吸附、冲刷其他含酸雨滴和含酸气体,形成较大雨滴,最后降落在地面上,形成了酸雨。

8.C 9.A 10.B

【分析】8.水污染的污染源主要有工业废水、生活污水、农业废水等,①②③正确;酸雨的危害主要是腐蚀建筑物、工农业设备、土壤酸化等,与局部地区如该乡镇的大塘的水污染关系较小,④错误。故选C。

9.酸雨是人们向大气中排放氮氧化物和硫氧化物所致,大塘对酸雨形成影响极小,③错误;大塘鱼虾绝迹,表明水生生态环境被破坏,①正确;塘水变臭,会危害人体健康,用变臭的塘水灌溉农作物,农作物品质下降,②④正确。故选A。

10.物理性污染主要是热污染及固体废弃物带来的污染,生物性污染主要是寄生虫及虫卵、病菌和细菌微生物造成的污染,该乡镇自然环境变化较小,大塘原来清可见底,应该不是物理性污染和生物性污染,AC错误;该乡镇的水塘原来清可见底,应该不是自发性污染,D错误;手脚沾泥都不敢到塘中洗,说明大塘的水可能腐蚀性强,可能是化学性污染,B正确。故选B。

【点睛】化学性污染指污染物排入水体后改变了水的化学特征。未经处理的工业废水、矿山废水、农田排水和生活污水含有有害物质,如任意排入水体,就会引起水体化学性污染。

11.A 12.A

【分析】11.河流断流现象主要发生在我国西北内陆干旱地区,据图可看出,缺水带气候干旱,多内流河,因此,我国水资源安全问题主要表现为河流断流的地区是缺水带,A正确;少水带主要分布在半干旱区,河流断流现象较少,B错误;平水带主要分布在半湿润区,多水带主要分布在我国湿润地区,都不易出现河流断流现象,CD错误。故选A。

12.丰水带主要位于我国华南地区,气候湿润,降水多,水资源总量丰富,但是部分地区水源遭受污染,造成水质性缺水,产生水资源安全问题,A正确;不同地区、不同河流最低水质标准及环境安全问题的临界值不同,BD错误;农业用水的最低水质标准一般低于水产养殖的最低水质标准,C错误。故选A。

【点睛】环境问题包括资源短缺、环境污染和生态破坏。资源短缺:如水资源(淡水资源)短缺、能源资源短缺、耕地资源短缺等。环境污染:如大气污染、水污染、固体废弃物污染、土壤污染等。生态破坏:如水土流失、土地荒漠化(包括土地沙漠化、土壤盐碱化和石漠化)森林破坏、草原退化、湿地萎缩、生物多样性锐减等。

13.D 14.C

【分析】13.我国东南部地区人口、城市较多,工农业发达,经济相互联系紧密等,这些活动中人类不合理的资源开发和污染物乱排,危险物品运输过程中保护措施差,以及安全意识薄弱,导致我国突发性环境污染事件重心始终位于几何中心的东南方向,A、B有关,不合题意。还有河湖众多,台风、暴雨洪涝等自然灾害影响较大,导致突发性大气污染和水污染随着扩散,C与其有关,不合题意。我国东部地区和南部地区经济更为发达,人们保护环境的意识比中西部地区更强,科技水平更高,治污能力更强,D与该现象原因无关,D符合题意。故选D。

14.读图中1995-2012年的变化中,重心转移速度最快的时段为线段最长的2004-2007年,C正确,A、B、D错误。故选C。

【点睛】环境污染的原因:1、自然原因:(1)地形:盆地或谷地地形,地形封闭,大气污染物难以扩散;(2)水域:水域封闭、流速慢,水体交换周期长,更新慢,自净能力差;(3)气候:逆温天气,风力微弱,高气压盛行下沉气流,使大气污染物不易扩散;2、人为原因:(1)过排:过量排放废弃物,超出环境自净能力;(2)结构:以煤炭为主的能源消费结构,以重化工业为主的产业结构,使污染物排放量大;(3)技术:生产技术落后,对废弃物的处理能力低;(4)管理、宣传:环保意识不强,环保执法不严,违法成本低。

15.A 16.B

【解析】15.由所学知识可知,我国水资源的主要污染源来自工业、农业和生活,其中工业污染最为严重,①②正确,A正确。水土流失,酸雨属于生态破坏问题,不是环境污染,③、④错误。B、C、D错误,故选A。

16.由所学知识可知,水污染加剧水资源的短缺,①正确;水污染,危害人体健康,②正确;①②不符合题意,A错误。工业生产和生活中向大气排放大量的酸性气体,伴随着降水降落到地面,形成酸雨,不是水污染的后果,③错误,C错误。不合理的灌溉方式造成土壤次生盐碱化,不是水污染的后果,④错误,D错误。其中③④符合题意,B正确。故选B。

【点睛】本题主查了水污染的原因及后果。

17.(1)环境不断问题加重,导致环境安全风险程度不断提高,一旦环境安全风险程度超过环境安全临界点,就会形成环境安全问题。

(2)形成过程缓慢,长期累积形成;形成后影响严重且长期存在;形成后难以治理

(3)重金属不能为土壤微生物分解,易于积累,这个积累过程是长期的;随着土壤重金属污染程度不断加重,最终导致农产品中的重金属含量超过食用安全标准,人们食用这些农产品导致污染物进入人体内富集,严重危害人体健康。可见,土壤重金属污染造成的环境安全问题具有长期性、隐蔽性,难以治理。

【解析】本题考查累积性环境安全问题的形成过程、特点及难以治理的原因等知识点。

【详解】(1)据图可知,环境安全问题产生有临界点,随着环境不断问题加重,导致环境安全风险程度不断提高,如果一旦环境安全风险程度超过环境安全临界点,就会形成环境安全问题。

(2)据“由于重金属不能为土壤微生物所分解,而易于积累,转化为毒性更大的甲基化合物,甚至有的通过食物链进入人体内富集,严重危害人体健康,出现累积性环境安全问题”分析,累积性环境安全问题经过多个环节最后进入人体,因此形成过程缓慢,是长期累积形成的问题;形成后影响严重且长期存在,严重危害人体健康;有害物质清除慢,形成后难以治理。

(3)“土壤重金属污染物主要有汞、镉、铅、铜、铬、镍、铁、锰、锌等”,“由于重金属不能为土壤微生物所分解,而易于积累”,这个积累过程是长期的,治理周期长;随着土壤重金属污染程度不断加重,最终导致农产品中的重金属含量超过食用安全标准造成污染,一旦人们食用这些农产品导致污染物进入人体内富集,就会严重危害人体健康。可见,土壤重金属污染造成的环境安全问题具有长期性、隐蔽性,难以治理。

【点睛】

18.(1)南方河流水质较好,北方河流污染相对严重

(2)相同点:工业污染和生活污染严重。不同点:海河地处华北,水资源紧张,河流地表径流量小,易污染。辽河污染:农业面源污染严重

(3)日污水处理能力、日污水处理量和污水处理厂数量都在不断增加(任答两点);但每座污水处理厂的处理量在相对下降(污水的处理量与污水处理厂没有同步增加)

(4)发展生态型农业,合理施用化肥、农药,防止氮、磷对河流污染;工业生产中推行清洁生产,减少污水排放;提高城市污水处理能力;加强法律法规建设;提高监管执法力度; 加强教育,提高人们防范污染的意识。(任答三点)

【详解】(1)根据图示可知,海河、黄河、辽河等北方河流水质较差,污染相对严重。珠江等南方河流水质较好,南北方河流水质差异较大。

(2)海河与辽河相比,工业污染和生活污染都很严重。海河地处华北,人口密集,经济发达,但地表径流少,河流地表径流量小,水资源紧张,水体容易污染。而辽河地处东北,水源相对华北较为充裕,这里主要是农业面源污染严重。

(3)根据我国 2003年—2013年期间城镇污水处理情况图可知,该时段我国城镇日污水处理能力、日污水处理量和污水处理厂数量都在不断增加;但通过曲线变化趋势分析可知,污水的处理量与污水处理厂没有同步增加,说明每座污水处理厂的处理量在相对下降。

(4)改善中国河流水质需要从控制污染源、治理污水、提高意识等方面同时入手,通过发展生态农业、精准农业,防止农药化肥残余对河流污染;工业推行清洁生产,减少污水排放,从而控制生产污染源对河流水质的影响;加大城市污水处理能力;建设健全法律法规,加大监管及执法力度,从制度上约束人;通过教育提高人们防污的意识,引导人们主动保护水源水质。

19.(1)废水、废渣中含有的重金属(如铅、汞、铬等)和有毒溶液等有害物质污染水源、土壤、大气;进入食物链,危害人体健康;电子废弃物占用土地;造成固体废弃物污染;废旧电器重复使用,存在安全隐患。

(2)加强对电子废弃物的监管;分类收集,企业回收利用;资源化处理;无害化处理;卫生填埋。

【分析】本题以电子废弃物处置过程图为材料,考查环境污染及防治措施,难度一般。

【详解】(1)电子废弃物属于固体垃圾,带来的环境问题有污染水源、土地、大气,甚至危害人体健康。像废水、废渣直接排放环节,可能导致水体污染,如果裸露在大气之中,有可能对大气产生污染。废水进入农田,有可能带来土壤污染,随着食物进入食物链后,进而危害人体健康。一部分拆解后的零部件,残余的垃圾会造成固体废弃物污染,有的含有重金属,产生大气、水体、土壤等污染,废电器经过简单修理,进入再利用环节,有可能存在安全隐患。

(2)电子废弃物处理要从政府、企业、公众参与等多方面进行考虑。政府来看,对电子废弃物的处理措施有加强对电子废弃物的监管、分类收集。从企业角度看,做好回收利用、资源化处理、无害化处理、卫生填埋等;从公众参与来看,要提高环保意识,积极参与。

20.(1)A区水、土各指标均合格;B区镉和阴离子表面活性剂超标

(2)A区有益生物密度较大(B区有益生物密度较小)

(3)B区施用农药次数多;用量大;种类多

(4)控制农药使用的频率和用量;选择高效低毒农药;农药防治与生物防治相结合;加强对农户施用农药的指导

【分析】考察环境保护相关知识。难度较小,读材料以及图文进行分析即可,考查学生理解能力与实际生活相联系的能力,紧扣着人与自然和谐相处的人地协调观等地核心素养。

【详解】(1)对比分析A 、B区的质量检测结果与合格标准可知,B区的镉超标,以及阴离子表面活性剂有所超标,其他均合格。A区水土各项指标也合格。难度较小,直接读图比较数据大小即可。

(2)从图中可以明显的看出在蜘蛛密度分布上A区要大于B区。在青蛙密度分布上A区大于B区,因此整体来说A区有益生物密度较大。

(3)由材料可知, A区施用农药2次,B区施用农药5次,A区用量1259.25g/hm2,B区用量2959.05g/hm2,A区施用4种农药,B区施用7种农药。因此环境和生态质量差异,主要和使用农药的次数、种类以及用量多少密切相关。

(4)科学合理的使用农药应当把握适度原则,控制农药的使用频率和用量,要考虑精准使用农药,许多农户缺乏使用农药的科学知识,盲目用药,可以加强对农户使用农药的指导,坚持化学防治和生物防治相结合的原则,并且尽量减少农药对环境的危害,尤其杜绝高毒农药的使用,使用高效低毒,甚至无毒农药。

【点睛】农药的施用要选用合适的,选对时机,同时要适量,不可过度施用。坚持精准施药,有效驱虫,保护环境,坚持化学防治和生物防治相结合的原则,并且尽量减少农药对环境的危害,尤其杜绝高毒农药的使用,使用高效低毒,甚至无毒农药。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、单选题

由于大气、水和土壤等环境污染,食品安全问题受到广泛的关注,绿色消费已成为时尚。据此完成下面小题。

1.为解决食品安全问题,我国正在加快发展绿色食品产业。绿色食品要求( )

①产品的原料必须是绿色植物

②产品原料的产地符合环境质量标准

③产品原料的生产过程符合生产技术标准

④产品的加工、包装和储运符合国家相关标准

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

2.为生产绿色蔬菜和水果,并保护环境,生产中可采取的有效措施是( )

①采用无土栽培 ②使用绿肥等有机肥

③使用高效化肥 ④使用农药防治虫害

⑤采用生物技术防治虫害

A.①②③ B.①②⑤ C.②③④ D.③④⑤

环境安全有双重属性:从自然角度看,环境安全意味着自然环境及其服务能力处于良好的状况或没有遭到难以恢复的破坏;从人类社会角度看,环境安全意味着环境问题的危害程度与解决环境问题付出的代价,不至于严重影响社会经济发展。据此完成下面小题。

3.下列关于环境安全问题及环境安全风险的叙述,不正确的是( )

A.影响国家安全的环境安全问题发生概率小

B.一国的环境安全问题只可能产生于本国

C.环境安全风险与环境问题的严重程度有关

D.环境安全风险与人类对环境问题的抵抗能力有关

4.下列不属于环境安全问题对国家安全的影响的是( )

A.通过危及生命和财产安全影响国家安全

B.成为能源安全问题的放大器影响国家安全

C.通过损害自然环境的服务功能影响国家安全

D.成为军事安全问题的触发器影响国家安全

5.应对环境安全问题、降低环境安全风险的途径不包括( )

A.降低人类社会对环境风险的承受水平

B.尽最大可能从源头上防控环境问题的发生

C.避免在高环境安全风险区从事生活和生产活动

D.增强人类对环境安全事件应急响应与善后处理能力

下图为世界部分地区环境问题分布图。读图完成下面小题。

6.图中①②③④反映的环境问题分别是( )

A.原始森林破坏、荒漠化、水土流失、酸雨

B.酸雨、水土流失、荒漠化、原始森林破坏

C.荒漠化、酸雨、原始森林破坏、水土流失

D.水土流失、荒漠化、原始森林破坏、酸雨

7.与图中②环境问题无关的污染物是( )

A.建筑工地的扬尘 B.家庭炉灶排放的废气

C.汽车排放的废气 D.工业排放的废气

某乡镇后面的大塘,污染非常严重,以致鱼虾绝迹,塘水变臭变黑,由原来清可见底可用之水,变成现在连手脚沾泥都不敢到塘中洗。据此完成下面小题。

8.造成该乡镇后面的大塘鱼虾绝迹、塘水变臭的主要污染源是( )

①工业废水②生活污水③农业废水④酸雨

A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①②④

9.该乡镇后面的大塘鱼虾绝迹、塘水变臭的后果是( )

①破坏水生生态环境 ②危害人体健康

③增加酸雨的次数 ④抽水灌溉使农作物品质下降

A.①②④ B.①③④ C.①②③ D.②③④

10.从水污染的类型看,该乡镇的水污染最可能是( )

A.物理性污染 B.化学性污染

C.生物性污染 D.自发性污染

在各种生态环境安全问题中,水资源安全问题尤为突出。我国大部分地区存在严重的水资源安全问题,如水体污染、水质恶化、河流断流、水资源枯竭等。结合下页图,完成下面小题。

11.在我国,水资源安全问题主要表现为河流断流的地区是( )

A.缺水带 B.少水带 C.平水带 D.多水带

12.下列说法中,正确的是( )

A.丰水带部分地区因为水质污染,也存在水资源安全问题

B.缺水带和多水带地区的最低水质标准相同

C.农业用水的最低水质标准高于水产养殖的最低水质标准

D.造成长江和黄河环境安全问题的临界值相同

突发性环境污染事件发生迅猛,瞬间污染物排放量大,且没有固定的排放途径,不易控制,对环境影响较大且对生命与生产安全构成巨大威胁。大气污染和水污染是我国主要的突发性环境污染事件。下图为近年来我国突发性环境污染事件重心转移轨迹。据此完成下面小题。

13.与我国突发性环境污染事件重心始终位于几何中心的东南方向的原因无关的是( )

A.我国东部和南部地区工业发达

B.相互经济联系紧密,物流运输多

C.河湖众多,台风、暴雨洪涝等自然灾害影响较大

D.忽视自然环境的保护,治污能力有限

14.我国突发性环境污染事件重心转移最快的时期是( )

A.1995-1998年 B.1998-2001年

C.2004-2007年 D.2007-2012年

2019年我国江河湖泊整体污染严重。我国一些城市周围的湖泊,大多处于富营养化,许多湖泊已丧失供水、旅游、水产等功能,这也极大地影响到人类的生存环境。在我国的七大水系中,只有珠江、长江总体水质比较良好,松花江为轻度污染,黄河、淮河为中度污染,辽河、海河为重度污染,河流污染相当严重。据此完成下面小题。

15.我国大部分地区水资源的主要污染源有( )

①工业废水,生活污水 ②生活垃圾,农业污水 ③水土流失 ④酸雨

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

16.下列对水污染带来的后果,叙述错误的有( )

①加剧水资源的短缺 ②危害人体健康 ③增加酸雨的次数 ④引起土壤次生盐碱化

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

二、综合题

17.阅读材料,回答问题。

土壤重金属污染物主要有汞、镉、铅、铜、铬、镍、铁、锰、锌等。由于重金属不能为土壤微生物所分解,而易于积累,转化为毒性更大的甲基化合物,甚至有的通过食物链进入人体内富集,严重危害人体健康,出现累积性环境安全问题。右图示意累积性环境安全问题的形成过程。

(1)据图描述累积性环境安全问题的形成过程。

(2)累积性环境安全问题的特点是

(3)以土壤重金属污染为例,说明累积性环境安全问题难以治理的原因。

18.目前我国主要流域水污染防治形势十分严峻。读图完成下列问题。

(1)据图回答,我国河流水质状况的空间分布特点是 。

(2)海河和辽河都是我国污染最严重的河流。从成因看,两河的污染有何异同点?

(3)据图分析我国 2003年—2013年期间城镇污水处理情况的变化特点。

(4)简述改善我国河流水质的主要措施。

19.随着现代社会的发展,电子废弃物的数量快速增长,正成为危险的污染源。读“中国电子废弃物管理过程图”,回答下列问题:

(1)指出图中电子废弃物处置不当可能导致的环境问题。

(2)结合图中信息,简述合理处置电子废弃物的措施。

20.为评估农药施用对农业环境的影响程度,某农技推广中心选择生产条件相似,无工业污染的A、B两区进行对比试验。在作物生长期内,A区施用农药2次,用量1259.25g/hm2,施用4种农药;B区施用农药5次,用量2959.05g/hm2,施用7种农药。下表为“A、B两区环境质量检测结果”,下图为“A、B两区两种农田有益生物密度变化图”。回答下列问题。

土壤环境资料(mg/kg) 水环境资料(mg/L)

镉 铜 铅 铬 锌 镍 铜 锌 氟化物 硫化物 石油类 阴离子表面活性剂

A区 0.12 23 18 37 130 11 0.4 0.9 0.6 0.3 0.1 0.1

B区 0.64 67 112 91 162 36 0.3 1.7 0.9 0.8 0.5 1.3

合格标准 ≤0.6 ≤100 ≤300 ≤300 ≤250 ≤50 ≤1 ≤2 ≤1.5 ≤1 ≤1 ≤1

(1)对照相关标准,分析农药施用对A、B两区水、土环境质量的影响。

(2)据试验结果,比较A、B两区有益生物密度的差异。

(3)简析A、B两区环境和生态质量差异产生的原因。

(4)为保护生态环境,在农业生产中应如何科学合理地施用农药?

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案:

1.B 2.B

【分析】1.绿色食品是指产品原料的产地符合环境质量标准,产品原料的生产过程符合生产技术标准,产品的加工、包装和储运符合国家相关标准,②③④正确,B正确。产品的原料只要安全、符合质量标准即可,不一定是绿色植物,①错误,ACD错误。故选B。

2.高效化肥包括无机肥,无机肥的使用会破坏土壤结构,污染环境,③错误;使用农药防治虫害会造成大气污染、土壤污染,并导致农药残留,影响食品安全,④错误,ACD错误。采用无土栽培、使用绿肥等有机肥、采用生物技术防治虫害这三项措施均避免了生产过程产生污染,①②⑤正确,B正确。故选B。

【点睛】绿色食品是指产品原料的产地符合环境质量标准,产品原料的生产过程符合生产技术标准,产品的加工、包装和储运符合国家相关标准的食品。

3.B 4.B 5.A

【分析】3.影响国家安全的环境安全问题发生概率很小,A项说法正确。能够威胁一国的国家安全的环境问题,可能产生于本国,也可能来自其他国家,还可能是全球环境问题导致的,B项说法错误。环境安全风险与环境问题的严重程度有关,也与人类及自然环境本身对环境问题损害或威胁的敏感程度及抵抗能力有关,C、D项说法正确。故选择B项。

4.环境安全问题可能通过危及生命和财产安全、损害自然环境的各种服务功能影响国家安全,A、C项说法正确;环境安全问题可能是经济、政治和军事等安全问题的触发器和放大器,影响国家安全,D项说法正确。能源安全属于资源安全,与环境安全关系不大,B项说法错误。故选B。

5.应对环境安全问题、降低环境安全风险的途径主要有提升人类社会对环境风险的承受水平,A项符合题意。尽最大可能从源头上防控环境问题的发生,B项不合题意。避免在高环境安全风险区从事生活和生产活动,C项不合题意。增强人类社会对环境安全事件应急响应与善后处理能力;及时发现和治理环境问题,避免其恶化为环境安全问题;积极应对已发生的环境安全问题,降低其伤害程度等,D项不合题意。故选择A项。

【点睛】国家安全需要具有支撑国家生存发展的自然环境和应对重大环境问题的能力。降低环境安全的风险的途径有:1、加强环境保护,改善环境的调节能力,减少环境问题出现的概率,降低环境问题成为环境安全问题的可能性;2、人类要尽量避免在高环境安全风险区从事生产生活活动,提高承受环境安全风险和应对环境安全问题的能力。

6.C 7.A

【分析】6.读图可知,①主要分布于中东、北非地区及亚欧大陆中部地区,中东、北非地区受副热带高气压带控制,亚欧大陆中部地区深居内陆,远离海洋,降水较少,气候干旱,主要的环境问题是荒漠化;②主要分布于欧洲西部等工业发达地区,欧洲石油等化石燃料的使用量大,二氧化硫等酸性废气的排放量较大,主要的环境问题是酸雨;③主要分布于非洲中部热带雨林气候区,主要的环境问题是原始森林破坏;④在我国主要分布于黄土高原地区,可知④反映的环境问题是水土流失,该地区的植被破坏比较严重,且降水比较集中,水土流失比较严重。则ABD项错误,C项正确。故选C。

7.结合上题分析可知,②环境问题是酸雨。酸雨指pH<5.6的雨水。酸雨形成的主要原因是矿物燃料燃烧向大气排放二氧化硫和氮氧化物等酸性气体。建筑工地的扬尘不是酸雨的诱发因素,A项正确。而家庭炉灶排放的废气、汽车排放的废气以及工业排放的废气,都和酸雨的发生有较为密切的关系,BCD项错误。故选A。

【点睛】全球三大酸雨区是:西欧、北美、东南亚。工业生产、民用生活燃烧煤炭排放出来的二氧化硫,燃烧石油以及汽车尾气排放出来的氮氧化物,经过“云内成雨过程”,即水汽凝结在硫酸根、硝酸根等凝结核上,发生液相氧化反应,形成硫酸雨滴和硝酸雨滴;又经过“云下冲刷过程”,即含酸雨滴在下降过程中不断合并吸附、冲刷其他含酸雨滴和含酸气体,形成较大雨滴,最后降落在地面上,形成了酸雨。

8.C 9.A 10.B

【分析】8.水污染的污染源主要有工业废水、生活污水、农业废水等,①②③正确;酸雨的危害主要是腐蚀建筑物、工农业设备、土壤酸化等,与局部地区如该乡镇的大塘的水污染关系较小,④错误。故选C。

9.酸雨是人们向大气中排放氮氧化物和硫氧化物所致,大塘对酸雨形成影响极小,③错误;大塘鱼虾绝迹,表明水生生态环境被破坏,①正确;塘水变臭,会危害人体健康,用变臭的塘水灌溉农作物,农作物品质下降,②④正确。故选A。

10.物理性污染主要是热污染及固体废弃物带来的污染,生物性污染主要是寄生虫及虫卵、病菌和细菌微生物造成的污染,该乡镇自然环境变化较小,大塘原来清可见底,应该不是物理性污染和生物性污染,AC错误;该乡镇的水塘原来清可见底,应该不是自发性污染,D错误;手脚沾泥都不敢到塘中洗,说明大塘的水可能腐蚀性强,可能是化学性污染,B正确。故选B。

【点睛】化学性污染指污染物排入水体后改变了水的化学特征。未经处理的工业废水、矿山废水、农田排水和生活污水含有有害物质,如任意排入水体,就会引起水体化学性污染。

11.A 12.A

【分析】11.河流断流现象主要发生在我国西北内陆干旱地区,据图可看出,缺水带气候干旱,多内流河,因此,我国水资源安全问题主要表现为河流断流的地区是缺水带,A正确;少水带主要分布在半干旱区,河流断流现象较少,B错误;平水带主要分布在半湿润区,多水带主要分布在我国湿润地区,都不易出现河流断流现象,CD错误。故选A。

12.丰水带主要位于我国华南地区,气候湿润,降水多,水资源总量丰富,但是部分地区水源遭受污染,造成水质性缺水,产生水资源安全问题,A正确;不同地区、不同河流最低水质标准及环境安全问题的临界值不同,BD错误;农业用水的最低水质标准一般低于水产养殖的最低水质标准,C错误。故选A。

【点睛】环境问题包括资源短缺、环境污染和生态破坏。资源短缺:如水资源(淡水资源)短缺、能源资源短缺、耕地资源短缺等。环境污染:如大气污染、水污染、固体废弃物污染、土壤污染等。生态破坏:如水土流失、土地荒漠化(包括土地沙漠化、土壤盐碱化和石漠化)森林破坏、草原退化、湿地萎缩、生物多样性锐减等。

13.D 14.C

【分析】13.我国东南部地区人口、城市较多,工农业发达,经济相互联系紧密等,这些活动中人类不合理的资源开发和污染物乱排,危险物品运输过程中保护措施差,以及安全意识薄弱,导致我国突发性环境污染事件重心始终位于几何中心的东南方向,A、B有关,不合题意。还有河湖众多,台风、暴雨洪涝等自然灾害影响较大,导致突发性大气污染和水污染随着扩散,C与其有关,不合题意。我国东部地区和南部地区经济更为发达,人们保护环境的意识比中西部地区更强,科技水平更高,治污能力更强,D与该现象原因无关,D符合题意。故选D。

14.读图中1995-2012年的变化中,重心转移速度最快的时段为线段最长的2004-2007年,C正确,A、B、D错误。故选C。

【点睛】环境污染的原因:1、自然原因:(1)地形:盆地或谷地地形,地形封闭,大气污染物难以扩散;(2)水域:水域封闭、流速慢,水体交换周期长,更新慢,自净能力差;(3)气候:逆温天气,风力微弱,高气压盛行下沉气流,使大气污染物不易扩散;2、人为原因:(1)过排:过量排放废弃物,超出环境自净能力;(2)结构:以煤炭为主的能源消费结构,以重化工业为主的产业结构,使污染物排放量大;(3)技术:生产技术落后,对废弃物的处理能力低;(4)管理、宣传:环保意识不强,环保执法不严,违法成本低。

15.A 16.B

【解析】15.由所学知识可知,我国水资源的主要污染源来自工业、农业和生活,其中工业污染最为严重,①②正确,A正确。水土流失,酸雨属于生态破坏问题,不是环境污染,③、④错误。B、C、D错误,故选A。

16.由所学知识可知,水污染加剧水资源的短缺,①正确;水污染,危害人体健康,②正确;①②不符合题意,A错误。工业生产和生活中向大气排放大量的酸性气体,伴随着降水降落到地面,形成酸雨,不是水污染的后果,③错误,C错误。不合理的灌溉方式造成土壤次生盐碱化,不是水污染的后果,④错误,D错误。其中③④符合题意,B正确。故选B。

【点睛】本题主查了水污染的原因及后果。

17.(1)环境不断问题加重,导致环境安全风险程度不断提高,一旦环境安全风险程度超过环境安全临界点,就会形成环境安全问题。

(2)形成过程缓慢,长期累积形成;形成后影响严重且长期存在;形成后难以治理

(3)重金属不能为土壤微生物分解,易于积累,这个积累过程是长期的;随着土壤重金属污染程度不断加重,最终导致农产品中的重金属含量超过食用安全标准,人们食用这些农产品导致污染物进入人体内富集,严重危害人体健康。可见,土壤重金属污染造成的环境安全问题具有长期性、隐蔽性,难以治理。

【解析】本题考查累积性环境安全问题的形成过程、特点及难以治理的原因等知识点。

【详解】(1)据图可知,环境安全问题产生有临界点,随着环境不断问题加重,导致环境安全风险程度不断提高,如果一旦环境安全风险程度超过环境安全临界点,就会形成环境安全问题。

(2)据“由于重金属不能为土壤微生物所分解,而易于积累,转化为毒性更大的甲基化合物,甚至有的通过食物链进入人体内富集,严重危害人体健康,出现累积性环境安全问题”分析,累积性环境安全问题经过多个环节最后进入人体,因此形成过程缓慢,是长期累积形成的问题;形成后影响严重且长期存在,严重危害人体健康;有害物质清除慢,形成后难以治理。

(3)“土壤重金属污染物主要有汞、镉、铅、铜、铬、镍、铁、锰、锌等”,“由于重金属不能为土壤微生物所分解,而易于积累”,这个积累过程是长期的,治理周期长;随着土壤重金属污染程度不断加重,最终导致农产品中的重金属含量超过食用安全标准造成污染,一旦人们食用这些农产品导致污染物进入人体内富集,就会严重危害人体健康。可见,土壤重金属污染造成的环境安全问题具有长期性、隐蔽性,难以治理。

【点睛】

18.(1)南方河流水质较好,北方河流污染相对严重

(2)相同点:工业污染和生活污染严重。不同点:海河地处华北,水资源紧张,河流地表径流量小,易污染。辽河污染:农业面源污染严重

(3)日污水处理能力、日污水处理量和污水处理厂数量都在不断增加(任答两点);但每座污水处理厂的处理量在相对下降(污水的处理量与污水处理厂没有同步增加)

(4)发展生态型农业,合理施用化肥、农药,防止氮、磷对河流污染;工业生产中推行清洁生产,减少污水排放;提高城市污水处理能力;加强法律法规建设;提高监管执法力度; 加强教育,提高人们防范污染的意识。(任答三点)

【详解】(1)根据图示可知,海河、黄河、辽河等北方河流水质较差,污染相对严重。珠江等南方河流水质较好,南北方河流水质差异较大。

(2)海河与辽河相比,工业污染和生活污染都很严重。海河地处华北,人口密集,经济发达,但地表径流少,河流地表径流量小,水资源紧张,水体容易污染。而辽河地处东北,水源相对华北较为充裕,这里主要是农业面源污染严重。

(3)根据我国 2003年—2013年期间城镇污水处理情况图可知,该时段我国城镇日污水处理能力、日污水处理量和污水处理厂数量都在不断增加;但通过曲线变化趋势分析可知,污水的处理量与污水处理厂没有同步增加,说明每座污水处理厂的处理量在相对下降。

(4)改善中国河流水质需要从控制污染源、治理污水、提高意识等方面同时入手,通过发展生态农业、精准农业,防止农药化肥残余对河流污染;工业推行清洁生产,减少污水排放,从而控制生产污染源对河流水质的影响;加大城市污水处理能力;建设健全法律法规,加大监管及执法力度,从制度上约束人;通过教育提高人们防污的意识,引导人们主动保护水源水质。

19.(1)废水、废渣中含有的重金属(如铅、汞、铬等)和有毒溶液等有害物质污染水源、土壤、大气;进入食物链,危害人体健康;电子废弃物占用土地;造成固体废弃物污染;废旧电器重复使用,存在安全隐患。

(2)加强对电子废弃物的监管;分类收集,企业回收利用;资源化处理;无害化处理;卫生填埋。

【分析】本题以电子废弃物处置过程图为材料,考查环境污染及防治措施,难度一般。

【详解】(1)电子废弃物属于固体垃圾,带来的环境问题有污染水源、土地、大气,甚至危害人体健康。像废水、废渣直接排放环节,可能导致水体污染,如果裸露在大气之中,有可能对大气产生污染。废水进入农田,有可能带来土壤污染,随着食物进入食物链后,进而危害人体健康。一部分拆解后的零部件,残余的垃圾会造成固体废弃物污染,有的含有重金属,产生大气、水体、土壤等污染,废电器经过简单修理,进入再利用环节,有可能存在安全隐患。

(2)电子废弃物处理要从政府、企业、公众参与等多方面进行考虑。政府来看,对电子废弃物的处理措施有加强对电子废弃物的监管、分类收集。从企业角度看,做好回收利用、资源化处理、无害化处理、卫生填埋等;从公众参与来看,要提高环保意识,积极参与。

20.(1)A区水、土各指标均合格;B区镉和阴离子表面活性剂超标

(2)A区有益生物密度较大(B区有益生物密度较小)

(3)B区施用农药次数多;用量大;种类多

(4)控制农药使用的频率和用量;选择高效低毒农药;农药防治与生物防治相结合;加强对农户施用农药的指导

【分析】考察环境保护相关知识。难度较小,读材料以及图文进行分析即可,考查学生理解能力与实际生活相联系的能力,紧扣着人与自然和谐相处的人地协调观等地核心素养。

【详解】(1)对比分析A 、B区的质量检测结果与合格标准可知,B区的镉超标,以及阴离子表面活性剂有所超标,其他均合格。A区水土各项指标也合格。难度较小,直接读图比较数据大小即可。

(2)从图中可以明显的看出在蜘蛛密度分布上A区要大于B区。在青蛙密度分布上A区大于B区,因此整体来说A区有益生物密度较大。

(3)由材料可知, A区施用农药2次,B区施用农药5次,A区用量1259.25g/hm2,B区用量2959.05g/hm2,A区施用4种农药,B区施用7种农药。因此环境和生态质量差异,主要和使用农药的次数、种类以及用量多少密切相关。

(4)科学合理的使用农药应当把握适度原则,控制农药的使用频率和用量,要考虑精准使用农药,许多农户缺乏使用农药的科学知识,盲目用药,可以加强对农户使用农药的指导,坚持化学防治和生物防治相结合的原则,并且尽量减少农药对环境的危害,尤其杜绝高毒农药的使用,使用高效低毒,甚至无毒农药。

【点睛】农药的施用要选用合适的,选对时机,同时要适量,不可过度施用。坚持精准施药,有效驱虫,保护环境,坚持化学防治和生物防治相结合的原则,并且尽量减少农药对环境的危害,尤其杜绝高毒农药的使用,使用高效低毒,甚至无毒农药。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 自然环境与人类社会

- 第一节 自然环境的服务功能

- 第二节 自然资源及其利用

- 第三节 环境问题及其危害

- 问题研究 我们的生态足迹有多大

- 第二章 资源安全与国家安全

- 第一节 资源安全对国家安全的影响

- 第二节 中国的能源安全

- 第三节 中国的耕地资源与粮食安全

- 第四节 海洋空间资源开发与国家安全

- 问题研究 如何“藏粮于地”

- 第三章 环境安全与国家安全

- 第一节 环境安全对国家安全的影响

- 第三节 环境污染与国家安全

- 第三节 生态保护与国家安全..

- 第四节 全球气候变化与国家安全.

- 问题研究 是否应该发展核能

- 第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动

- 第一节 走向生态文明

- 第二节 国家战略与政策

- 第三节 国际合作

- 问题研究 如何做中学生资源、环境安全意识问卷调查