山东省菏泽市鄄城县第一高级中学校2022-2023学年高一下学期5月月考语文试题(扫描版含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市鄄城县第一高级中学校2022-2023学年高一下学期5月月考语文试题(扫描版含答案) |  | |

| 格式 | |||

| 文件大小 | 6.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-24 06:38:08 | ||

图片预览

文档简介

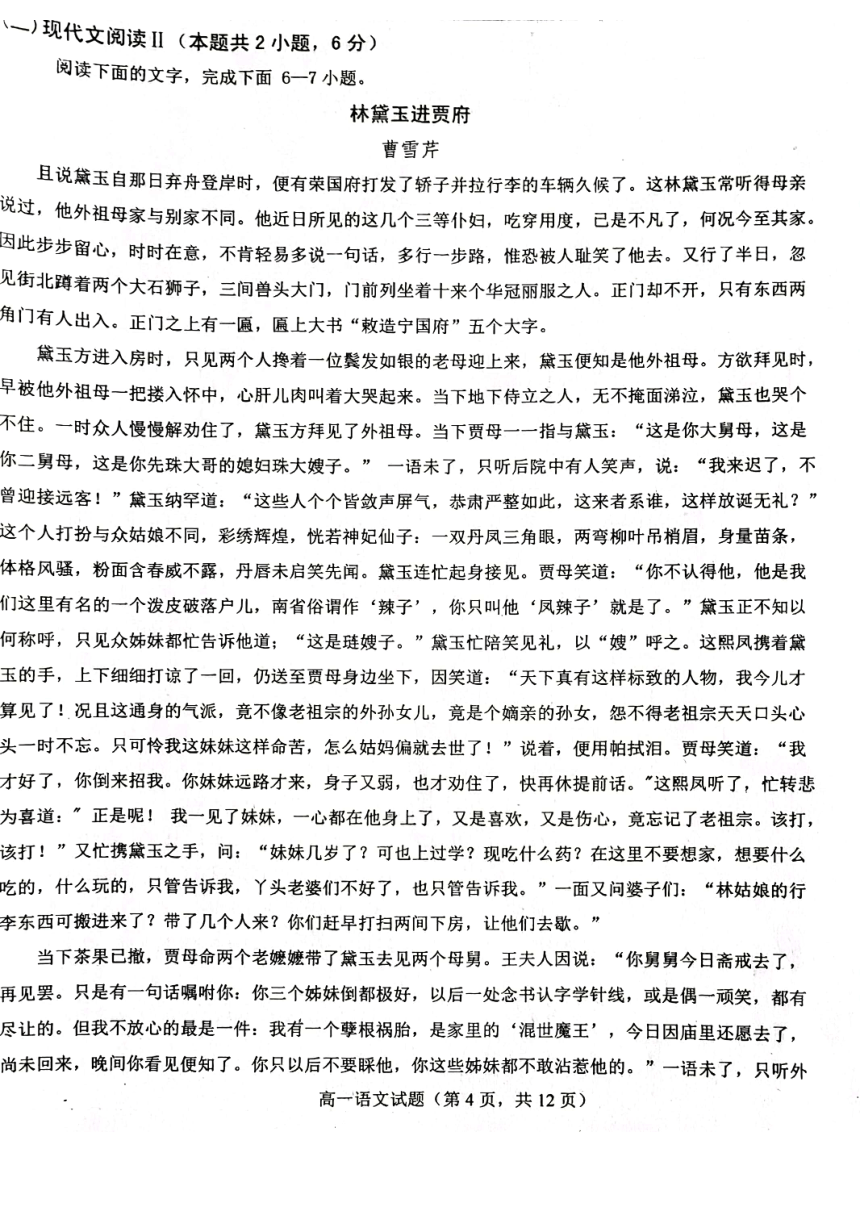

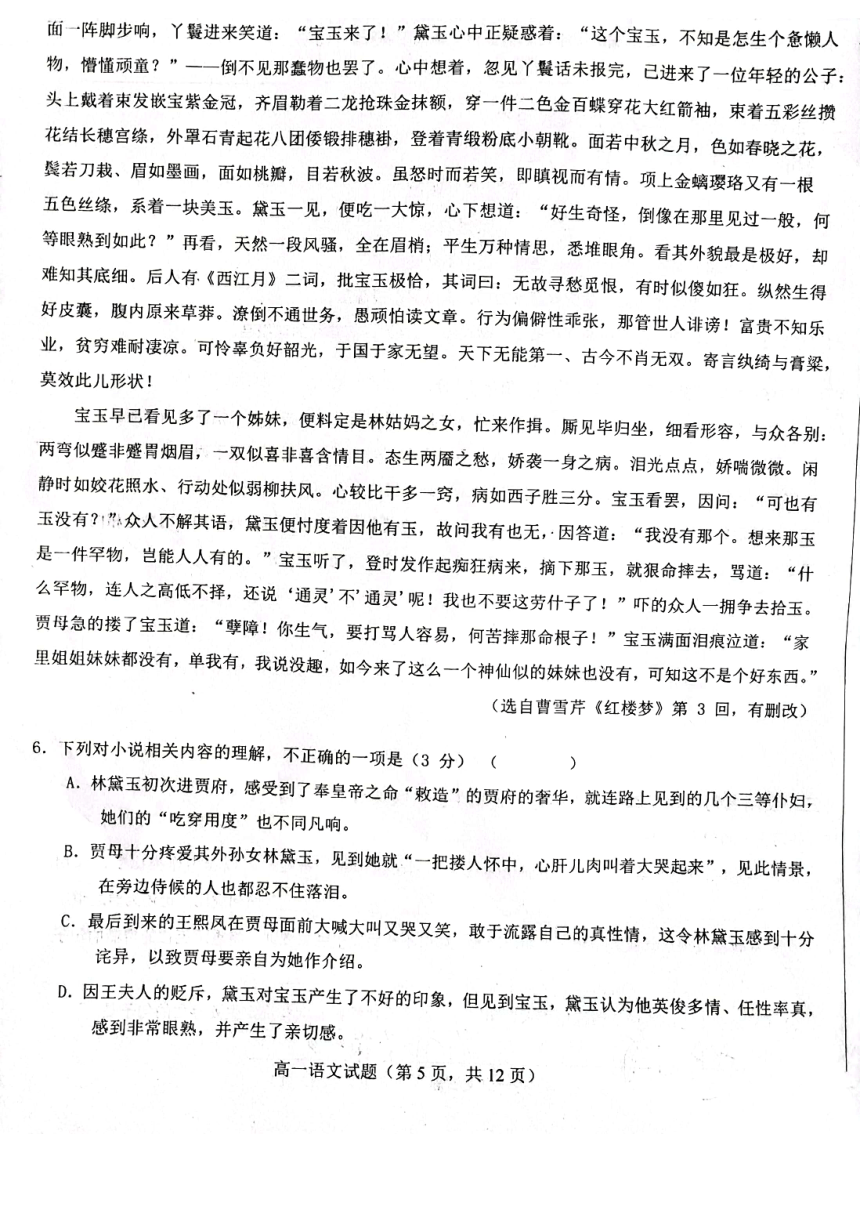

高一语文试题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、座位号等填写在答题卡上。

2.回答选择题时,远出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮

擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将答题卡交回。

一、

现代文阅读(25分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

刘勰以《烛之武退秦师》为例,认为好的说辞或纵或擒,要看情势的需要。他还说,“凡说之枢要,

必使时利而义贞”“披肝胆以献主,飞文敏以济辞”,即认为说辞的关键,要对当时有利,意义正确,

忠于为君,敏于成事。这些话,对烛之武劝秦穆公退兵,完全是切合的。

烛之武说秦穆公。先退一步,说:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。”肯定秦晋围城一定胜利。然后反

过米说,用了四层转折。一层是郑亡以后,秦国得不到郑国,对秦国无利,所谓“越国以鄙远,君知其

难也”。二层是灭亡了郑国有利于晋国,即“亡郑以陪邻”。三层是加强了晋国就削弱了秦国,即“邻

之厚,君之薄也”。这三转就说明了灭亡郑国对秦国的不利。四层是放过郑国,对秦国有利,即“若舍

郑以为东道主,行李之往来,共其乏困”。这些是就当前的情势说的,用的是一纵一擒,一放一收。说

到这里好像话已己说完了',但烛之武还要进-一步说。因为以上讲的灭亡郑国以后,对秦国无利而有害,都

是推测,推测的话还没有得到证明,所以还得举出事实来做证,证明这种推测是正确的。

烛之武再引过去的事实做证。说秦穆公曾经帮助晋惠公,送他回国即位。晋惠公愿把焦、瑕两邑送

给秦穆公作报,可是他早上渡过黄河,晚上就筑防御工事拒绝秦国,说明晋君是背恩的。从而证明秦

军帮晋军灭亡郑国以后,晋国也会背恩抛弃素国,使秦国不利。因此再作进一步推论,晋国占领了郑国,

又会向西侵占秦国。说到此,才算把秦穆公说服了。这就是刘勰说的“言资悦怿”“顺情入机,动言中

(摘编自周振甫《<烛之武退秦师>赏析》)

高一语文试题(第1页,共12页)

材料二:

对于军事斗争来说,光是雄辩的口才并不够,大凡战场上得不到的东西,要想凭外交口才得到是不

现实的,主要还是凭实力。然而,郑国没有相当的实力。烛之武面临的艰巨任务是:缺乏有实力的后盾,

要在谈判中以口才战胜实力。

谈判实际上就是辩论。对立的双方利害关系相反,没有共同语言,必须有一个双方认可的前提,才

能把辩论转化为对话。烛之武必须找到一个秦穆公认可的前提。他的杰出在于,抓住了一个关键词“益”,

回避了眼前郑国和秦国利害关系相反的难点,以于对方有益为前提。这就把论题转移了:第一,不是对

秦国和郑国有没有益,而是对案国和晋国有没有益:第二,不是眼下对秦国有没有益,而是未来对秦国

有没有益。

为了回避与秦对抗,烛之武坦然放低姿态:退一万步说,“郑既知亡矣”,郑亡如果真对秦国有益

(“有益于君”),那就听便。但是,他反过来指出,郑亡实际上并不有益于秦,相反有害于秦。有益

转化为无益,条件有二。第一,灭了郑国,郑国成了秦国遥远的边地,可当中隔着晋国,秦国鞭长莫及,

要向晋国借道,管理却受制于晋,对秦国有什么益处呢?第二,郑国灭亡,实际上是增加了晋国的疆土,

对于晋国有益,那就意味着对秦国是无益的(“邻之厚,君之薄也”)。这是从反面讲。从正面讲,如

果不灭亡郑国,把郑国作为东方大道上的朋友(“东道主”),秦国有什么外交使节,郑国可以提供食

宿的方便,这对秦国有什么害处呢?

说到这里,从逻辑上来说,是够雄辩的了。但是,烛之武不像先秦的一般游说之士,满足于逻辑的

推断,他的厉害之处还在于,进一步用历史的事实来实证。晋国的野心是很难满足的。秦国曾经有恩于

晋惠公,武装护送他归国,惠公承诺割让焦、瑕二地,可是很快背约,早上渡过黄河,晚上就在黄河边

筑起工事,防备秦国进入黄河以东的焦、瑕二地。在此基础上,他进一步推断,晋灭亡了郑国,扩张了

东边的领土,再要扩张,也就只能向西,除了攻打秦国,还有什么地方可去呢?

本来,秦穆公纠结于眼前战事,烛之武从战略上着眼,以长远眼光彻底唤醒了秦穆公。秦国不但退

兵,且与郑国结盟,驻兵于郑,为郑协防。

从这里可以看出,烛之武与先秦游说之士不同。先秦游说之士仅仅是以现场应对的敏捷取胜,如刘

勰在《文心雕龙·论说》中所说,“喻巧理至”“飞文敏以济辞”。以巧言妙喻取胜是暂时的,!《战

国策》之《唐雎不辱使命》,唐雎作为外交使者,居然与秦王以在咫尺之间血拼相威胁,这不但是匹夫

之勇,而且后患无穷。又如晏子使楚,将楚国这个大国比作狗国,也只是逞一时口舌之快。外交不讲究

实力是空的。烛之武的雄辩,完全着眼于实力在战略上的利害转化:晋长必然导致秦消。

烛之武在策略和战略上有全面的考量。在两路大军压境的危急关头,策略上:第一,不是分兵抵抗,

而是谈判;第二,先争取利害关系不太密切的一方,瓦解其同盟关系,另外一方自然退兵。战略上:不

高一语文试题(第2页,共12页)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、座位号等填写在答题卡上。

2.回答选择题时,远出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮

擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将答题卡交回。

一、

现代文阅读(25分)

(一)现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:

刘勰以《烛之武退秦师》为例,认为好的说辞或纵或擒,要看情势的需要。他还说,“凡说之枢要,

必使时利而义贞”“披肝胆以献主,飞文敏以济辞”,即认为说辞的关键,要对当时有利,意义正确,

忠于为君,敏于成事。这些话,对烛之武劝秦穆公退兵,完全是切合的。

烛之武说秦穆公。先退一步,说:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。”肯定秦晋围城一定胜利。然后反

过米说,用了四层转折。一层是郑亡以后,秦国得不到郑国,对秦国无利,所谓“越国以鄙远,君知其

难也”。二层是灭亡了郑国有利于晋国,即“亡郑以陪邻”。三层是加强了晋国就削弱了秦国,即“邻

之厚,君之薄也”。这三转就说明了灭亡郑国对秦国的不利。四层是放过郑国,对秦国有利,即“若舍

郑以为东道主,行李之往来,共其乏困”。这些是就当前的情势说的,用的是一纵一擒,一放一收。说

到这里好像话已己说完了',但烛之武还要进-一步说。因为以上讲的灭亡郑国以后,对秦国无利而有害,都

是推测,推测的话还没有得到证明,所以还得举出事实来做证,证明这种推测是正确的。

烛之武再引过去的事实做证。说秦穆公曾经帮助晋惠公,送他回国即位。晋惠公愿把焦、瑕两邑送

给秦穆公作报,可是他早上渡过黄河,晚上就筑防御工事拒绝秦国,说明晋君是背恩的。从而证明秦

军帮晋军灭亡郑国以后,晋国也会背恩抛弃素国,使秦国不利。因此再作进一步推论,晋国占领了郑国,

又会向西侵占秦国。说到此,才算把秦穆公说服了。这就是刘勰说的“言资悦怿”“顺情入机,动言中

(摘编自周振甫《<烛之武退秦师>赏析》)

高一语文试题(第1页,共12页)

材料二:

对于军事斗争来说,光是雄辩的口才并不够,大凡战场上得不到的东西,要想凭外交口才得到是不

现实的,主要还是凭实力。然而,郑国没有相当的实力。烛之武面临的艰巨任务是:缺乏有实力的后盾,

要在谈判中以口才战胜实力。

谈判实际上就是辩论。对立的双方利害关系相反,没有共同语言,必须有一个双方认可的前提,才

能把辩论转化为对话。烛之武必须找到一个秦穆公认可的前提。他的杰出在于,抓住了一个关键词“益”,

回避了眼前郑国和秦国利害关系相反的难点,以于对方有益为前提。这就把论题转移了:第一,不是对

秦国和郑国有没有益,而是对案国和晋国有没有益:第二,不是眼下对秦国有没有益,而是未来对秦国

有没有益。

为了回避与秦对抗,烛之武坦然放低姿态:退一万步说,“郑既知亡矣”,郑亡如果真对秦国有益

(“有益于君”),那就听便。但是,他反过来指出,郑亡实际上并不有益于秦,相反有害于秦。有益

转化为无益,条件有二。第一,灭了郑国,郑国成了秦国遥远的边地,可当中隔着晋国,秦国鞭长莫及,

要向晋国借道,管理却受制于晋,对秦国有什么益处呢?第二,郑国灭亡,实际上是增加了晋国的疆土,

对于晋国有益,那就意味着对秦国是无益的(“邻之厚,君之薄也”)。这是从反面讲。从正面讲,如

果不灭亡郑国,把郑国作为东方大道上的朋友(“东道主”),秦国有什么外交使节,郑国可以提供食

宿的方便,这对秦国有什么害处呢?

说到这里,从逻辑上来说,是够雄辩的了。但是,烛之武不像先秦的一般游说之士,满足于逻辑的

推断,他的厉害之处还在于,进一步用历史的事实来实证。晋国的野心是很难满足的。秦国曾经有恩于

晋惠公,武装护送他归国,惠公承诺割让焦、瑕二地,可是很快背约,早上渡过黄河,晚上就在黄河边

筑起工事,防备秦国进入黄河以东的焦、瑕二地。在此基础上,他进一步推断,晋灭亡了郑国,扩张了

东边的领土,再要扩张,也就只能向西,除了攻打秦国,还有什么地方可去呢?

本来,秦穆公纠结于眼前战事,烛之武从战略上着眼,以长远眼光彻底唤醒了秦穆公。秦国不但退

兵,且与郑国结盟,驻兵于郑,为郑协防。

从这里可以看出,烛之武与先秦游说之士不同。先秦游说之士仅仅是以现场应对的敏捷取胜,如刘

勰在《文心雕龙·论说》中所说,“喻巧理至”“飞文敏以济辞”。以巧言妙喻取胜是暂时的,!《战

国策》之《唐雎不辱使命》,唐雎作为外交使者,居然与秦王以在咫尺之间血拼相威胁,这不但是匹夫

之勇,而且后患无穷。又如晏子使楚,将楚国这个大国比作狗国,也只是逞一时口舌之快。外交不讲究

实力是空的。烛之武的雄辩,完全着眼于实力在战略上的利害转化:晋长必然导致秦消。

烛之武在策略和战略上有全面的考量。在两路大军压境的危急关头,策略上:第一,不是分兵抵抗,

而是谈判;第二,先争取利害关系不太密切的一方,瓦解其同盟关系,另外一方自然退兵。战略上:不

高一语文试题(第2页,共12页)

同课章节目录