第10课+辽夏金元的统治【课件】--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课+辽夏金元的统治【课件】--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第10课 辽夏金元的统治

中外历史纲要上册

壹

贰

双轨并行到胡汉相劝

---辽金的统治

蕃汉同制与两党之争

---西夏的统治

叁

制度创新与多元一体

---元朝的统治

学习目标

1、运用时空定位,了解北方少数民族政权与中原汉族政权的交流的不同方式,认识辽夏金元与宋朝的政治、经济联系。

2.了解辽、夏、金、元的相关制度建设,特别是行省制度,分析这些制度的特点和原因,认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的作用,树立正确的民族观。

3.知道各政权战争与和平都是民族融合不断加剧的过程,体会中华民族的多元一体是各民族共同缔造的, 树立正确的国家观。

壹

双轨并行到胡汉相劝

---辽金的统治

根据中国历史纪年表,指出辽夏金元阶段时间段,概括本时期的主要阶段特征

公元10世纪-14世纪(916-1368年);多民族政权并立到元代国家统一

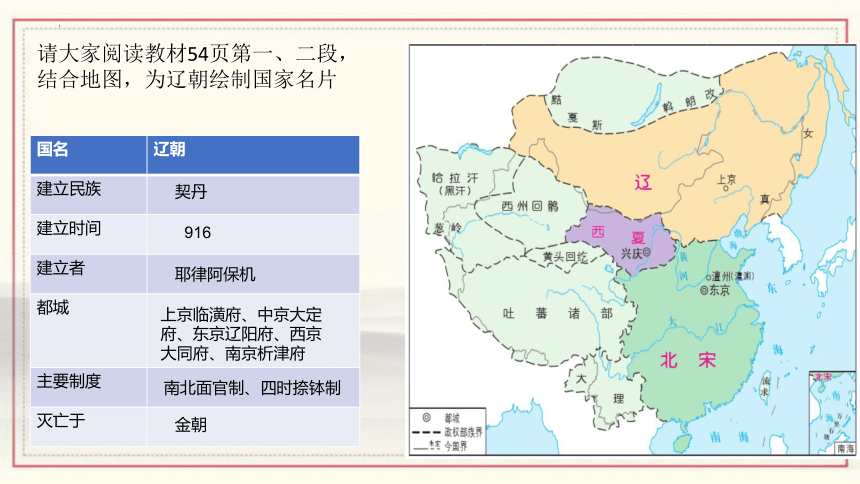

请大家阅读教材54页第一、二段,结合地图,为辽朝绘制国家名片

国名 辽朝

建立民族

建立时间

建立者

都城

主要制度

灭亡于

契丹

916

耶律阿保机

上京临潢府、中京大定府、东京辽阳府、西京大同府、南京析津府

南北面官制、四时捺钵制

金朝

材料一 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、 属国之政,南面治汉人州县、 租赋、军马之事。因俗而治, 得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

材料二 胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人 亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——[宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

材料反映了辽朝实行什么政策?这种政策的特点是什么?

制度建设

政策:实行双轨(两种)制度,分管南北。特点:因俗而治。

材料三

契丹旧俗,其富以马,其强以兵……马逐水草,人仰垂酪,挽强射生,以给日用。

——《辽史·食货志上》

材料四

幽云十六州自古便是农业耕作地区,有很发达的封建经济和文化。辽太宗起初采取民族高压政策,汉人纷纷起来进行反抗。另一方面,太宗仍然对汉文化采取吸收融合的态度,契丹统治者在面对比自身文化高得多的民族间题上,不得不顺应历史的发展趋势,制定了“因俗而制”的国策。

——摘编自尹德蓉《试论辽代的双轨行政制度》

根据材料三、四概括辽朝因俗而治的原因

契丹的地理环境和历史传统;为对农耕地区的有效统治;汉人对民族高压政策的反抗;统治者文化融合的政策

材料一 在汉族生产方式的影响下,辽朝在建国之初就懂得打造铁制农具进行农业生产,并且不断得在改进耕作技术,辽朝的农民发明了诸如筛选早熟耐寒抗旱作物品种的技术、修筑坡地梯田和水渠灌溉技术、牛耕细作技术等等。……辽朝在取得了燕云十六州后,并没有强迫这里的汉族人和渤海人采用契丹族的生产生活方式,而是因地制宜的尊重了该地区人民原有的生产生活方式,这使得该地区在原有的基础之上有了更大了发展。

--摘编自孙任之《辽朝“因俗而治”的作用及思考》

材料三:“ 蕃汉诸司使以上并戎装,衣皆左衽,黑绿色”。

--《辽史·仪卫志》

材料四:辽朝由起初排斥汉人,到随后重用汉族士大夫、采用汉族的封建制度,这一过程无疑是为了笼络汉族的社会精英并采用汉族的社会制度来加强对汉族及其他少数民族的管理,以维护辽

朝统治阶级的统治 --摘编自孙任之《辽朝“因俗而治”的作用及思考》

材料二

民族关系

这四组材料分别反映了辽朝“因俗而治”的什么作用?

促进了辽朝经济社会的发展

促进了民族融合

促进了民族团结

请大家阅读教材55页第三、四段,56页第一、二段,结合地图,为金朝绘制国家名片。

国名 金朝

建立民族

建立时间

建立者

都城

主要制度

灭亡于

女真

1115

完颜阿骨打

会宁(哈尔滨)→燕京(北京)

沿袭唐宋 猛安谋克制

蒙古汗国

材料一 “罢中书、门下省,止置尚书省。自省而下官司之别,曰院、曰台、曰府、曰司、曰寺、曰监、曰局···各统其属以修其职。职有定位,员有常数,纪纲明,庶务举,是以终金之世守而不敢变焉”

——《金史·百官志一》

材料二 “典章法度几及汉唐” ——《金史》卷63《文艺传》

材料三 “行兵则称猛安,谋克,以多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也”

——《金史卷44志第25《兵志》

1、根据材料一、二请分析金朝的政治制度有什么特点?

2、根据材料三并结合所学,分析军事上采取什么制度?这种制度有什么特点和影响?

制度建设

1、政治制度特点:沿袭唐宋制度,政治体制一元化

2、猛安谋克制。特点:民族特色; 兵民合一;军政合一(既是军事组织,又是社会基层组织)影响:节省开支;提高战斗力;有利于民族交融;促进政权封建化

1153年,金迁都燕京,将燕京改名为中都。……12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣。史称“大定之治”

结合地图,从地理位置上分析,迁都燕京有什么意义?

有利于加强对中原地区的控制,巩固统治;有利于民族交融,有利于金朝的社会发展;金朝迁都燕京,是北京成为王朝都城的开始。

材料一 “得志中国,自顾其宗族国人尚少,听与契丹、汉人昏因以相固结”。 ---《金史·兵志》

材料二 金章宗时期,“礼官请参酌汉、唐,更制祭服,青衣朱裳,去貂蝉竖笔,以别于朝服,惟公朝则又有紫、绯、绿三等之服” --《金史·舆服志》

民族关系

材料三 “后来生于中原者,父虽虏种,母实华人”的社会现象变得比较普遍,出现了“猛安与汉户,今皆一家”的民族融合局面。

概括材料一、二中金朝统治者巩固统治的措施?从材料三、四中看到了什么影响?

材料四 臣们多次上书皇帝表示他们对于这种情况的担忧,隆兴元年(1163)中书门下言,“临安府士庶服饰乱常,习为胡装,声音乱雅,如插掉蓖,吹鹧鸪,拨胡琴,作胡舞之类,诸军有仿效蕃装,所习音乐杂以胡声” --《宋会要辑稿》

措施:民族联姻、学习并继承了汉代的冠服制度 影响:促进了民族融合

每一次由比较野蛮的民族所进行的征服,不言而喻地都阻碍了经济的发展,摧毁了大批的生产力。但是在长时期的征服中,比较野蛮的征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的“经济情况”;他们为被征服者所同化,而且大部分甚至不得不采用被征服者的语言。

——恩格斯《反杜林论》

结合相关史实谈谈你对恩格斯观点的认识

比较野蛮的征服者所征服的先进民族的生产力和文化水平高于征服者,征服者必须要接受先进文明才能统治当地的先进经济和文化。为了适应当地的生产力发展水平,他们逐渐采纳和保持当地原有的制度,并逐步同化,即反被征服。

贰

蕃汉同制与两党之争

---西夏的统治

请大家阅读教材55页第一段,结合地图,为西夏绘制国家名片。

国名 西夏

建立民族

建立时间

建立者

都城

主要制度

灭亡于

党项族

1038

元昊

兴庆府(今宁夏银川)

基本模仿北宋

蒙古汗国

材料一 潜设中官,全异羌夷之体,曲延儒仕,渐行中国之风,雍熙三年,设官授职,以定尊卑。

---吕思勉《中国通史》

材料二 毅宗李谅祚、惠宗李秉常和崇宗李乾顺都崇尚汉文化,致力推进西夏政权的革新与汉化,但毅宗、惠宗时期都相继出现了母党专权的情况,野利氏、梁氏的后党专权过程中,她们在文化导向上也都大力提倡存蕃去汉。以此巩固自己的地位,获得党项羌贵族及部落的支持。到乾顺时,西夏国内 “由蕃学进者,诸州多至数百人,而汉学日坏,士皆尚气,矜鲜廉耻,甘罹文网”。……1102年李乾顺采纳了汉官御史中丞薛元礼的建议遵行儒教,崇尚读书,推行汉法。即便是这样,西夏内部依然蕃汉之争,此时一些西夏守旧臣僚反对崇宗设立国学、崇尚儒学的举措也持反对态度。

---魏淑霞《辽、西夏、金民族政权的汉化探讨》

西夏政权汉化与蕃化之间的斗争是长期的,且具有反复性,其中还夹杂着政治派别的斗争。仁宗李仁孝时期,这种斗争逐渐减弱,西夏政权的政治改革也基本完成,汉文化的先进性以及西夏社会发展的需要,都决定了西夏必须选择吸收中原政治文明因子,才能进一步促进西夏的发展和强大

请问西夏政治制度有何特点?帝后两党之争反映了什么问题?

制度建设

政治制度:效仿唐宋制度,订立官职、军制和法律。

叁

制度创新与多元一体

---元朝的统治

蒙古汗国的建立和扩张(元朝的“前身”)视频

依据教材P56最后一段到P57前两段,梳理识记元朝发展概况

1206年铁木真统一草原各部;1218年蒙古灭西辽;1227年蒙灭西夏;1234灭金;1271年定国号为元;收复吐蕃诸部,兼并云南大理政权;1276 年占领南宋都城临安,南宋灭亡;1279年年崖山海域击败南宋余部,完成统一,建立史上最大的陆上帝国,在1330年,国土面积达到了约1300万平方公里。

中央

面对如此广袤的领土和众多的民族,元朝又是怎么做的?大家快速浏览教材P57最后两段及P58,概括元巩固统一的措施。

中书省

枢密院

御史台

宣政院

行政事务、腹里:山东、山西、河北

军政事务

监察事务

管理宗教和吐蕃(今西藏)

六部

地方

行中书省

宣慰司

澎湖巡检司

除腹里、吐蕃、维吾尔外10个行省

管理西南少数民族地区

管理澎湖列岛和琉球

疆域:统合与创新并举

民族:融合与分化并举

材料一 “元代的行中书省,就是一个行动的中央政府,宰相府的派出所,分驻在这个地方来管事…并不是地方政府,只是流动的中央政府。换言之,是中央侵入地方”。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西、河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之她。

--范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

(1)材料一反映了元朝地方行政制度的哪些创举?结合所学知识分析其历史意义

(2)据材料二,元朝行省划分的原则是什么?并分析主要意图

制度建设

(1)创新:建立行省制度管理地方,行省长官由中央官员担任

意义:加强了中央集权,提高了行政效率;巩固了多民族国家的统一;是古代地方行政制度的重大变革,是中国行省的开端;促进了边疆少数民族地区的发展。

(2)原则:犬牙交错 意图:加强对地方的控制,防止地方行政区域依山川天险形成割据。

结合所学,小组探究少数民族在从“小中国”到“大中国”发展过程中的贡献。

材料一:

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国”时代》

通过对比材料二图一“669年唐的疆域图”与图四1318年元的疆域图”,可以看出唐的小与元的大。辽西夏金在其范围内实现了局部地区的统一,促进了当地的发展,在相互交往中彼此交融,为蒙古族建立大一统的元帝国奠定了基础。蒙古族把此前并立的各个政权连成一体,从而构建了一个疆域空前辽阔的大中国!

壹

叁

蕃汉同制与两党之争

双轨并行到胡汉相劝

制度创新与多元一体

贰

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。

——习近平

谢谢

第10课 辽夏金元的统治

中外历史纲要上册

壹

贰

双轨并行到胡汉相劝

---辽金的统治

蕃汉同制与两党之争

---西夏的统治

叁

制度创新与多元一体

---元朝的统治

学习目标

1、运用时空定位,了解北方少数民族政权与中原汉族政权的交流的不同方式,认识辽夏金元与宋朝的政治、经济联系。

2.了解辽、夏、金、元的相关制度建设,特别是行省制度,分析这些制度的特点和原因,认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的作用,树立正确的民族观。

3.知道各政权战争与和平都是民族融合不断加剧的过程,体会中华民族的多元一体是各民族共同缔造的, 树立正确的国家观。

壹

双轨并行到胡汉相劝

---辽金的统治

根据中国历史纪年表,指出辽夏金元阶段时间段,概括本时期的主要阶段特征

公元10世纪-14世纪(916-1368年);多民族政权并立到元代国家统一

请大家阅读教材54页第一、二段,结合地图,为辽朝绘制国家名片

国名 辽朝

建立民族

建立时间

建立者

都城

主要制度

灭亡于

契丹

916

耶律阿保机

上京临潢府、中京大定府、东京辽阳府、西京大同府、南京析津府

南北面官制、四时捺钵制

金朝

材料一 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、 属国之政,南面治汉人州县、 租赋、军马之事。因俗而治, 得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

材料二 胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人 亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——[宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

材料反映了辽朝实行什么政策?这种政策的特点是什么?

制度建设

政策:实行双轨(两种)制度,分管南北。特点:因俗而治。

材料三

契丹旧俗,其富以马,其强以兵……马逐水草,人仰垂酪,挽强射生,以给日用。

——《辽史·食货志上》

材料四

幽云十六州自古便是农业耕作地区,有很发达的封建经济和文化。辽太宗起初采取民族高压政策,汉人纷纷起来进行反抗。另一方面,太宗仍然对汉文化采取吸收融合的态度,契丹统治者在面对比自身文化高得多的民族间题上,不得不顺应历史的发展趋势,制定了“因俗而制”的国策。

——摘编自尹德蓉《试论辽代的双轨行政制度》

根据材料三、四概括辽朝因俗而治的原因

契丹的地理环境和历史传统;为对农耕地区的有效统治;汉人对民族高压政策的反抗;统治者文化融合的政策

材料一 在汉族生产方式的影响下,辽朝在建国之初就懂得打造铁制农具进行农业生产,并且不断得在改进耕作技术,辽朝的农民发明了诸如筛选早熟耐寒抗旱作物品种的技术、修筑坡地梯田和水渠灌溉技术、牛耕细作技术等等。……辽朝在取得了燕云十六州后,并没有强迫这里的汉族人和渤海人采用契丹族的生产生活方式,而是因地制宜的尊重了该地区人民原有的生产生活方式,这使得该地区在原有的基础之上有了更大了发展。

--摘编自孙任之《辽朝“因俗而治”的作用及思考》

材料三:“ 蕃汉诸司使以上并戎装,衣皆左衽,黑绿色”。

--《辽史·仪卫志》

材料四:辽朝由起初排斥汉人,到随后重用汉族士大夫、采用汉族的封建制度,这一过程无疑是为了笼络汉族的社会精英并采用汉族的社会制度来加强对汉族及其他少数民族的管理,以维护辽

朝统治阶级的统治 --摘编自孙任之《辽朝“因俗而治”的作用及思考》

材料二

民族关系

这四组材料分别反映了辽朝“因俗而治”的什么作用?

促进了辽朝经济社会的发展

促进了民族融合

促进了民族团结

请大家阅读教材55页第三、四段,56页第一、二段,结合地图,为金朝绘制国家名片。

国名 金朝

建立民族

建立时间

建立者

都城

主要制度

灭亡于

女真

1115

完颜阿骨打

会宁(哈尔滨)→燕京(北京)

沿袭唐宋 猛安谋克制

蒙古汗国

材料一 “罢中书、门下省,止置尚书省。自省而下官司之别,曰院、曰台、曰府、曰司、曰寺、曰监、曰局···各统其属以修其职。职有定位,员有常数,纪纲明,庶务举,是以终金之世守而不敢变焉”

——《金史·百官志一》

材料二 “典章法度几及汉唐” ——《金史》卷63《文艺传》

材料三 “行兵则称猛安,谋克,以多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也”

——《金史卷44志第25《兵志》

1、根据材料一、二请分析金朝的政治制度有什么特点?

2、根据材料三并结合所学,分析军事上采取什么制度?这种制度有什么特点和影响?

制度建设

1、政治制度特点:沿袭唐宋制度,政治体制一元化

2、猛安谋克制。特点:民族特色; 兵民合一;军政合一(既是军事组织,又是社会基层组织)影响:节省开支;提高战斗力;有利于民族交融;促进政权封建化

1153年,金迁都燕京,将燕京改名为中都。……12世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣。史称“大定之治”

结合地图,从地理位置上分析,迁都燕京有什么意义?

有利于加强对中原地区的控制,巩固统治;有利于民族交融,有利于金朝的社会发展;金朝迁都燕京,是北京成为王朝都城的开始。

材料一 “得志中国,自顾其宗族国人尚少,听与契丹、汉人昏因以相固结”。 ---《金史·兵志》

材料二 金章宗时期,“礼官请参酌汉、唐,更制祭服,青衣朱裳,去貂蝉竖笔,以别于朝服,惟公朝则又有紫、绯、绿三等之服” --《金史·舆服志》

民族关系

材料三 “后来生于中原者,父虽虏种,母实华人”的社会现象变得比较普遍,出现了“猛安与汉户,今皆一家”的民族融合局面。

概括材料一、二中金朝统治者巩固统治的措施?从材料三、四中看到了什么影响?

材料四 臣们多次上书皇帝表示他们对于这种情况的担忧,隆兴元年(1163)中书门下言,“临安府士庶服饰乱常,习为胡装,声音乱雅,如插掉蓖,吹鹧鸪,拨胡琴,作胡舞之类,诸军有仿效蕃装,所习音乐杂以胡声” --《宋会要辑稿》

措施:民族联姻、学习并继承了汉代的冠服制度 影响:促进了民族融合

每一次由比较野蛮的民族所进行的征服,不言而喻地都阻碍了经济的发展,摧毁了大批的生产力。但是在长时期的征服中,比较野蛮的征服者,在绝大多数情况下,都不得不适应征服后存在的比较高的“经济情况”;他们为被征服者所同化,而且大部分甚至不得不采用被征服者的语言。

——恩格斯《反杜林论》

结合相关史实谈谈你对恩格斯观点的认识

比较野蛮的征服者所征服的先进民族的生产力和文化水平高于征服者,征服者必须要接受先进文明才能统治当地的先进经济和文化。为了适应当地的生产力发展水平,他们逐渐采纳和保持当地原有的制度,并逐步同化,即反被征服。

贰

蕃汉同制与两党之争

---西夏的统治

请大家阅读教材55页第一段,结合地图,为西夏绘制国家名片。

国名 西夏

建立民族

建立时间

建立者

都城

主要制度

灭亡于

党项族

1038

元昊

兴庆府(今宁夏银川)

基本模仿北宋

蒙古汗国

材料一 潜设中官,全异羌夷之体,曲延儒仕,渐行中国之风,雍熙三年,设官授职,以定尊卑。

---吕思勉《中国通史》

材料二 毅宗李谅祚、惠宗李秉常和崇宗李乾顺都崇尚汉文化,致力推进西夏政权的革新与汉化,但毅宗、惠宗时期都相继出现了母党专权的情况,野利氏、梁氏的后党专权过程中,她们在文化导向上也都大力提倡存蕃去汉。以此巩固自己的地位,获得党项羌贵族及部落的支持。到乾顺时,西夏国内 “由蕃学进者,诸州多至数百人,而汉学日坏,士皆尚气,矜鲜廉耻,甘罹文网”。……1102年李乾顺采纳了汉官御史中丞薛元礼的建议遵行儒教,崇尚读书,推行汉法。即便是这样,西夏内部依然蕃汉之争,此时一些西夏守旧臣僚反对崇宗设立国学、崇尚儒学的举措也持反对态度。

---魏淑霞《辽、西夏、金民族政权的汉化探讨》

西夏政权汉化与蕃化之间的斗争是长期的,且具有反复性,其中还夹杂着政治派别的斗争。仁宗李仁孝时期,这种斗争逐渐减弱,西夏政权的政治改革也基本完成,汉文化的先进性以及西夏社会发展的需要,都决定了西夏必须选择吸收中原政治文明因子,才能进一步促进西夏的发展和强大

请问西夏政治制度有何特点?帝后两党之争反映了什么问题?

制度建设

政治制度:效仿唐宋制度,订立官职、军制和法律。

叁

制度创新与多元一体

---元朝的统治

蒙古汗国的建立和扩张(元朝的“前身”)视频

依据教材P56最后一段到P57前两段,梳理识记元朝发展概况

1206年铁木真统一草原各部;1218年蒙古灭西辽;1227年蒙灭西夏;1234灭金;1271年定国号为元;收复吐蕃诸部,兼并云南大理政权;1276 年占领南宋都城临安,南宋灭亡;1279年年崖山海域击败南宋余部,完成统一,建立史上最大的陆上帝国,在1330年,国土面积达到了约1300万平方公里。

中央

面对如此广袤的领土和众多的民族,元朝又是怎么做的?大家快速浏览教材P57最后两段及P58,概括元巩固统一的措施。

中书省

枢密院

御史台

宣政院

行政事务、腹里:山东、山西、河北

军政事务

监察事务

管理宗教和吐蕃(今西藏)

六部

地方

行中书省

宣慰司

澎湖巡检司

除腹里、吐蕃、维吾尔外10个行省

管理西南少数民族地区

管理澎湖列岛和琉球

疆域:统合与创新并举

民族:融合与分化并举

材料一 “元代的行中书省,就是一个行动的中央政府,宰相府的派出所,分驻在这个地方来管事…并不是地方政府,只是流动的中央政府。换言之,是中央侵入地方”。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。腹里乃中书省的直辖区,地近京畿,位置重要。为了打破太行山之险,让腹里地跨太行山东西两侧,合并山东、山西、河北、蒙古等地。为了打破南岭之险,采取南北纵切的方法,让湖广行省越过南岭而有广西之地,又使江西行省跨过南岭而有广东之她。

--范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

(1)材料一反映了元朝地方行政制度的哪些创举?结合所学知识分析其历史意义

(2)据材料二,元朝行省划分的原则是什么?并分析主要意图

制度建设

(1)创新:建立行省制度管理地方,行省长官由中央官员担任

意义:加强了中央集权,提高了行政效率;巩固了多民族国家的统一;是古代地方行政制度的重大变革,是中国行省的开端;促进了边疆少数民族地区的发展。

(2)原则:犬牙交错 意图:加强对地方的控制,防止地方行政区域依山川天险形成割据。

结合所学,小组探究少数民族在从“小中国”到“大中国”发展过程中的贡献。

材料一:

元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”。

——张帆:《元朝开启了“大中国”时代》

通过对比材料二图一“669年唐的疆域图”与图四1318年元的疆域图”,可以看出唐的小与元的大。辽西夏金在其范围内实现了局部地区的统一,促进了当地的发展,在相互交往中彼此交融,为蒙古族建立大一统的元帝国奠定了基础。蒙古族把此前并立的各个政权连成一体,从而构建了一个疆域空前辽阔的大中国!

壹

叁

蕃汉同制与两党之争

双轨并行到胡汉相劝

制度创新与多元一体

贰

一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。

我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,也是我国发展的巨大优势。

——习近平

谢谢

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进