【教师整理】高中物理(人教版)必修一:第三章 第五节 力的分解(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 【教师整理】高中物理(人教版)必修一:第三章 第五节 力的分解(共28张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 203.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2014-08-13 17:26:26 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。第三章 第五节 力的分解

课前导航

小尖劈发大力

尖劈能以小力发大力.早在原始社会时期,人们所打磨的各种石器,如石斧、石刀、骨针、镞等等,都不知觉地利用了尖劈的原理.传说我国明朝年间,苏州的虎丘寺塔因年久失修,塔身倾斜,有倒塌的危险,该如何修复此塔呢?有的建议用粗绳子把塔拉正,可一拉反会倒;有的建议用粗绳子把塔拉正,可一拉反会倒;有的建议用大木柱撑住,但很不雅观.一天,一个和尚路过此地,观察斜塔后,自告奋勇地说:“不需人力和财力,我一个人可以把塔扶正。”在场人无不惊疑地取笑他,可和尚不管别人怎么议论,天天提着一个大包走进寺院,包里装了一些一头厚一头薄的木楔(斜面).他把这些木楔用斧头一个个的从塔身倾斜的一侧的砖缝里敲进去.不到一个月,塔身果然扶正了.

请你思考:

1.为什么小小几个尖劈,作用却这样巨大,能够把塔身扶正?

2.斧头作用在木楔上的力应该怎样分解?

3.分力的大小与尖劈的尖角有怎样的关系?

基础梳理

知识精析

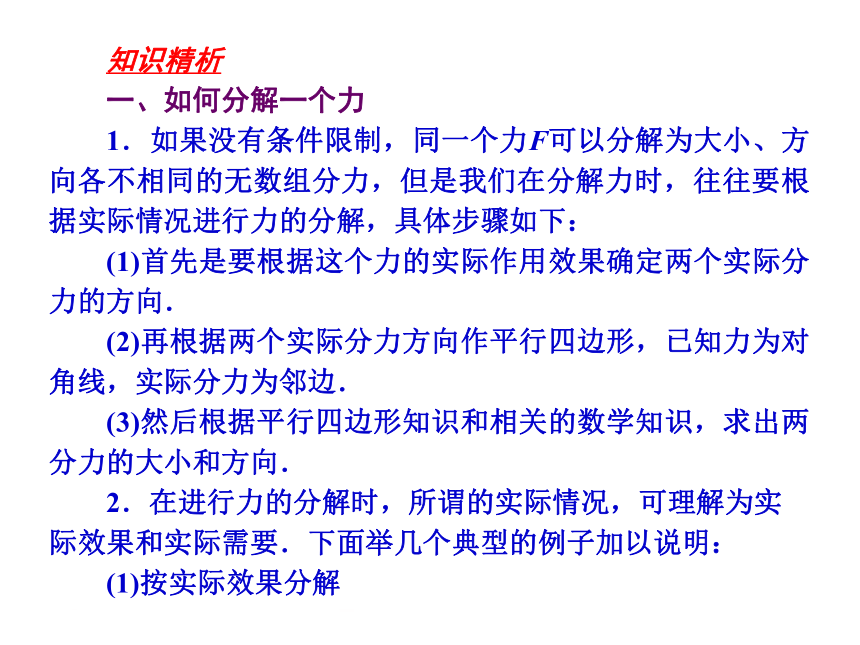

一、如何分解一个力

1.如果没有条件限制,同一个力F可以分解为大小、方向各不相同的无数组分力,但是我们在分解力时,往往要根据实际情况进行力的分解,具体步骤如下:

(1)首先是要根据这个力的实际作用效果确定两个实际分力的方向.

(2)再根据两个实际分力方向作平行四边形,已知力为对角线,实际分力为邻边.

(3)然后根据平行四边形知识和相关的数学知识,求出两分力的大小和方向.

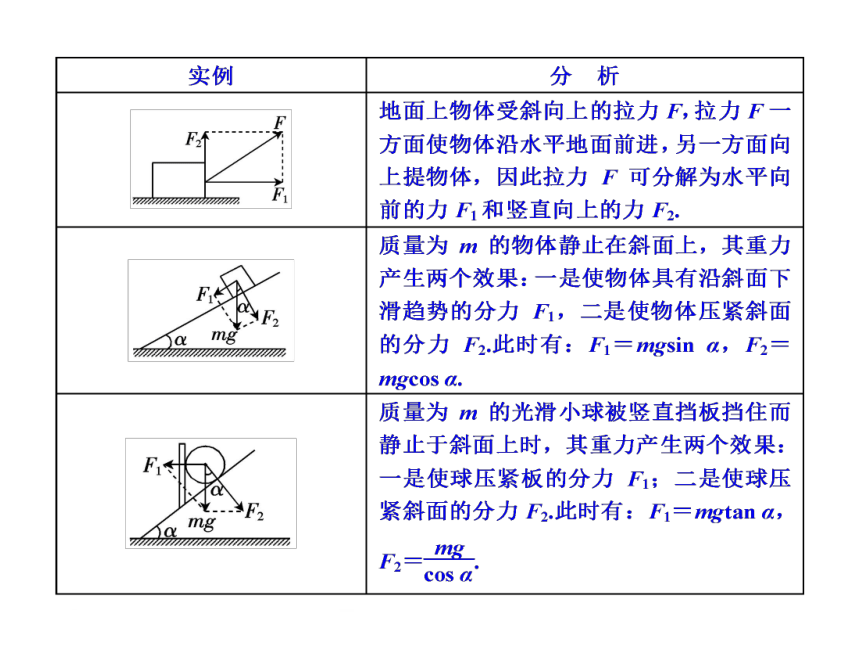

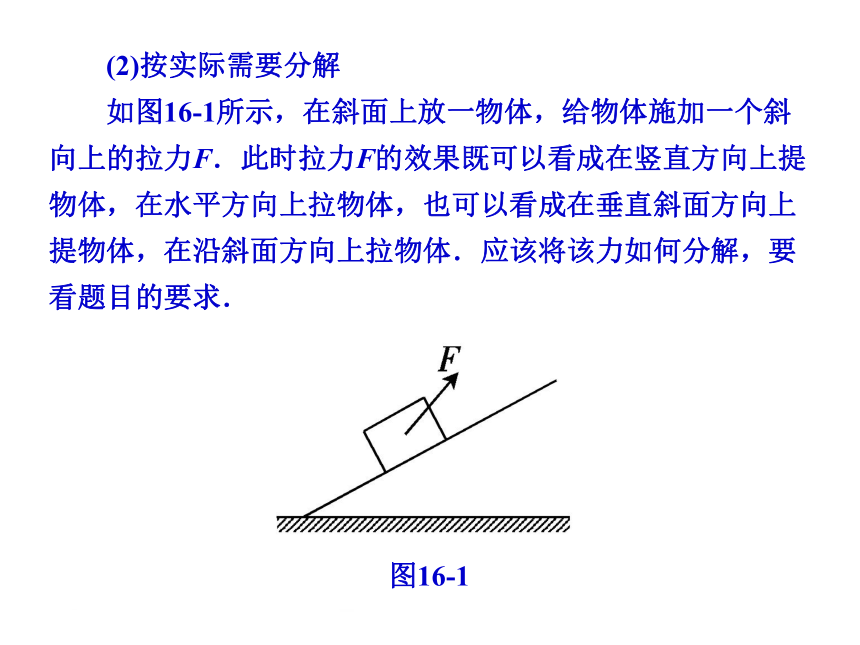

2.在进行力的分解时,所谓的实际情况,可理解为实际效果和实际需要.下面举几个典型的例子加以说明:

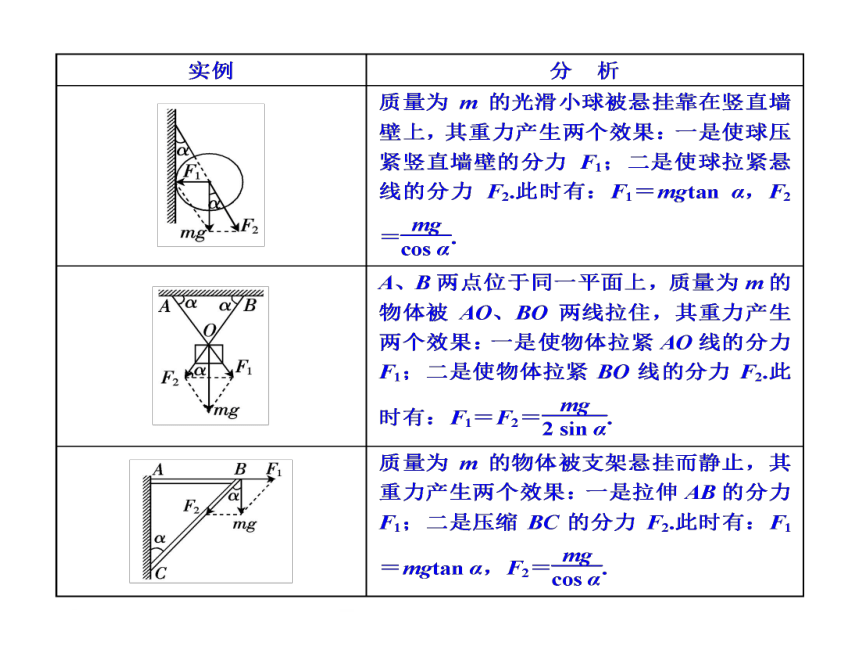

(1)按实际效果分解 (2)按实际需要分解

如图16-1所示,在斜面上放一物体,给物体施加一个斜向上的拉力F.此时拉力F的效果既可以看成在竖直方向上提物体,在水平方向上拉物体,也可以看成在垂直斜面方向上提物体,在沿斜面方向上拉物体.应该将该力如何分解,要看题目的要求.

图16-1 二、力的正交分解

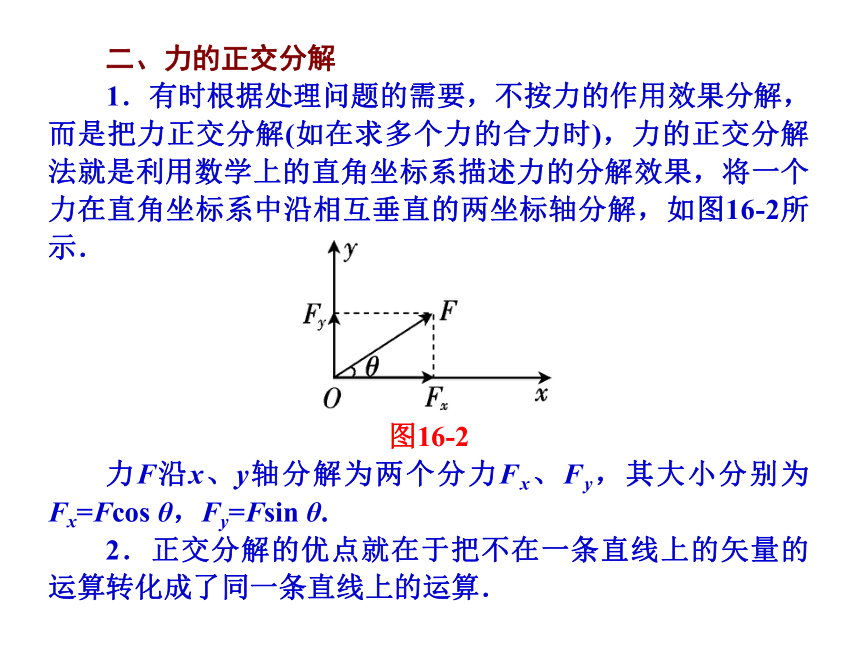

1.有时根据处理问题的需要,不按力的作用效果分解,而是把力正交分解(如在求多个力的合力时),力的正交分解法就是利用数学上的直角坐标系描述力的分解效果,将一个力在直角坐标系中沿相互垂直的两坐标轴分解,如图16-2所示.

图16-2

力F沿x、y轴分解为两个分力Fx、Fy,其大小分别为Fx=Fcos θ,Fy=Fsin θ.

2.正交分解的优点就在于把不在一条直线上的矢量的运算转化成了同一条直线上的运算. 三、力的分解中解的确定

力分解时有解或无解,简单地说就是代表合力的对角线与给定的代表分力的有向线段是否能构成平行四边形(或三角形).如果能构成平行四边形(或三角形),说明该合力能按给定的分力分解,即有解;如果不能构成平行四边形(或三角形),说明该合力不能按给定的分力分解,即无解.

具体情况可分以下几种:

1.已知F的大小和方向及两个分力F1和F2的方向,则F1和F2有确定值.

2.已知F的大小和方向及F1的大小和方向,则F2有确定值. 3.已知F的大小和方向及F1和F2的大小,则有两种分解方式,如图16-3所示.

当|F1-F2|>F或F>F1+F2时无解.

图16-3

4.已知F的大小和方向及F1的方向,则分解情况有四种,方法是以F的一端A为圆心,以F2的大小为半径画圆.

(1)若F2<Fsin θ,不能分解(即无解);

(2)若F2=Fsin θ,有一解;

(3)若Fsin θ<F2<F,有两解;

(4)若F2≥F,有一解. 方法指导

一、对合力、分力、力的分解的正确认识

例1 一个力F分解为两个力F1和F2,那么下列说法错误的是( )

A.F是物体实际受到的力

B.F1和F2不是物体实际受到的力

C.物体同时受到F1、F2和F三个力作用

D.F1和F2共同作用的效果与F相同 解析 正确理解合力和分力的关系是解答此类问题的关键,具体分析如下表所示:

答案 C 二、分解力的原则——按效果分解

例2 三段不可伸长的细绳OA、OB、OC能承受的拉力相同,它们共同悬挂一重物,如图16-4甲所示.其中OB是水平的,A端、B端固定.若逐渐增加C端所挂物体的质量,则最先断的绳( )

图16-4甲

A.必定是OA B.必定是OB

C.必定是OC D.可能是OB,也可能是OC 分析 根据CO绳对O点的作用效果进行分解,作出力的平行四边形,然后根据几何关系进行判断.

解析 将FC沿AO与BO延长线方向分解(如图16-4乙),可得AO与BO受到的拉力,在平行四边形中表示AO绳子张力FA的边最长,所以,FA最大,必定是OA先断.

图16-4乙

答案 A 变式训练1

在例2的已知条件下,(1)若三段绳的最大承受力均为100 N,且θ=30°,则各段绳均不断时对应的最大悬挂物的重力为多少?

(2)若OA段绳的最大承受力为100 N,OB段绳的最大承受力为40 N,且θ=30°,则各段绳均不断时对应的最大悬挂物的重力为多少?(设OC绳不会断)

答案 (1)50 N (2)40 N 三、力的动态问题分析方法

例3 如图16-5甲所示,半圆形支架BAD,两细绳OA和OB结于圆心O,下悬重为G的物体,使OA绳固定不动,将OB绳的B端沿半圆支架从水平位置逐渐移至竖直位置C的过程中,分析OA绳和OB绳所受力的大小如何变化.

图16-5甲 解析 因为绳结点O受重物的拉力F,所以才使OA绳和OB绳受力,因此将拉力F分解为FA、FB(如图16-5乙所示).OA绳固定,则FA的方向不变,在OB向上靠近OC的过程中,在B1、B2、B3三个位置,两绳受的力分别为FA1和FB1、FA2和FB2、FA3和FB3.从图形上看出,FA是一直逐渐变小的,而FB却是先减小后增大,当OB和OA垂直时,FB最小.

图16-5乙

点评 在用图示法解决动态平衡问题时,应着重注意的是,在动态平衡过程中哪些物理量不变,哪些物理量是变化的,如何变化,通常是确定不变量,围绕该不变量,根据已知方向的改变,变化平行四边形(或三角形)的边角,以确定对应力的变化. 变式训练2

如图16-6甲所示,一倾角为θ的固定斜面上,有一块可绕其下端转动的挡板P,今在挡板与斜面间夹有一重为G的光滑球.试求挡板P由图示的竖直位置缓慢地转到水平位置的过程中,球对挡板压力的最小值是多大?

图16-6甲 解析 球的重力产生两个作用效果:一是使球对挡板产生压力;二是使球对斜面产生压力.

乙 丙

图16-6

如图乙所示,球对挡板的压力就等于重力沿垂直于挡板方向上的分力F1,在挡板P缓慢转动的过程中,重力G的大小与方向保持不变,分力F2的方向不变,总与斜面垂直,分力F1的大小和方向都发生变化,所以构成的平行四边形总夹在两条平行线OB和AC之间,如图丙所示.由图可知,表示F1的线段中最短的是OD(OD⊥AC),则分力F1的最小值F1min=Gsin θ,这个值也就等于球对挡板压力的最小值. 四、力的正交分解法的应用

例4 如图16-7甲所示,位于斜面上的物体A在沿斜面向上的力F作用下处于静止状态,则斜面作用于物体A的静摩擦力( )

图16-7甲

A.方向不可能沿斜面向上

B.方向可能沿斜面向下

C.大小可能等于零

D.大小不可能等于F 解析 物体静止不动,合外力为零,采用正交分解法建立直角坐标系,则在x方向合力为零.当F=mgsin θ时,物体没有相对运动的趋势,即没有受到静摩擦力,选项C正确;当F>mgsin θ时,物体相对斜面有向上运动的趋势,摩擦力方向应向下,选项B正确;当F图16-7乙

答案 BC 点评 物体受3个或3个以上的共点力作用时,常用正交分解法,力的正交分解的优点在于:其一,借助数学中的直角坐标系(x,y)对力进行描述;其二,几何图形关系简单,是直角三角形,计算简便.

通常坐标系的选取有两个原则:(1)使尽量多的矢量处在坐标轴上;(2)尽量使未知量处在坐标轴上.

变式训练3

一个物体A的重力为G,放在粗糙的水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,如图16-8 甲所示,拉力与水平方向的夹角为θ,为拉动此物体做匀速直线运动,则拉力F为多大?

图16-8甲

解析 物体A受到四个力作用,分别为:拉力F、重力G、支持力FN、摩擦力f.

图16-8乙

互动平台

育才老师与细心同学关于力的分解的对话

育才:力的分解是分析解决力问题的基本方法.学好力的分解知识,正确掌握力的分解方法,对于刚进入高一的学生来说是非常重要的.分解力时,一定要强调必须根据力的实际作用效果来分解.

有的同学在学习了力的分解内容后,往往是除了老师上课讲的几种力的分解还能掌握外,其他的力就不知道该如何进行分解了.出现这种情况的原因是学生只去死记硬背老师讲的结果,而不是去体会“力是按照它的作用效果来分解的”这一原则. 例如,一重为G的物体,用绳BO、AO将它拴住,使它处于静止,如图16-9甲所示,则OA绳受到的拉力是多少?若把BO剪断,在剪断的瞬间AO的拉力又是多少?若把AO换成一根弹簧情况又如何?

图16-9甲

图16-9 可见不同的情况,同一个力分解也是不完全相同的.从而进一步强调了要根据力的实际作用效果来分解,要克服头脑中那种想当然的、经验主义的错误,逐步培养灵活应用、随机应变的能力,养成良好的思维习惯.

请按照图16-10做一个简易试验,软线一头系住一块橡皮,另一头绑在中指上,把铅笔尖顶在掌心,用铅笔把细线撑起来,体会一下绳竖直向下的拉力产生的作用效果.

图16-10

细心:中指受到了拉力,掌心受到了压力.

育才:明确了力的作用效果之后,再进行力的分解就不困难了.

课前导航

小尖劈发大力

尖劈能以小力发大力.早在原始社会时期,人们所打磨的各种石器,如石斧、石刀、骨针、镞等等,都不知觉地利用了尖劈的原理.传说我国明朝年间,苏州的虎丘寺塔因年久失修,塔身倾斜,有倒塌的危险,该如何修复此塔呢?有的建议用粗绳子把塔拉正,可一拉反会倒;有的建议用粗绳子把塔拉正,可一拉反会倒;有的建议用大木柱撑住,但很不雅观.一天,一个和尚路过此地,观察斜塔后,自告奋勇地说:“不需人力和财力,我一个人可以把塔扶正。”在场人无不惊疑地取笑他,可和尚不管别人怎么议论,天天提着一个大包走进寺院,包里装了一些一头厚一头薄的木楔(斜面).他把这些木楔用斧头一个个的从塔身倾斜的一侧的砖缝里敲进去.不到一个月,塔身果然扶正了.

请你思考:

1.为什么小小几个尖劈,作用却这样巨大,能够把塔身扶正?

2.斧头作用在木楔上的力应该怎样分解?

3.分力的大小与尖劈的尖角有怎样的关系?

基础梳理

知识精析

一、如何分解一个力

1.如果没有条件限制,同一个力F可以分解为大小、方向各不相同的无数组分力,但是我们在分解力时,往往要根据实际情况进行力的分解,具体步骤如下:

(1)首先是要根据这个力的实际作用效果确定两个实际分力的方向.

(2)再根据两个实际分力方向作平行四边形,已知力为对角线,实际分力为邻边.

(3)然后根据平行四边形知识和相关的数学知识,求出两分力的大小和方向.

2.在进行力的分解时,所谓的实际情况,可理解为实际效果和实际需要.下面举几个典型的例子加以说明:

(1)按实际效果分解 (2)按实际需要分解

如图16-1所示,在斜面上放一物体,给物体施加一个斜向上的拉力F.此时拉力F的效果既可以看成在竖直方向上提物体,在水平方向上拉物体,也可以看成在垂直斜面方向上提物体,在沿斜面方向上拉物体.应该将该力如何分解,要看题目的要求.

图16-1 二、力的正交分解

1.有时根据处理问题的需要,不按力的作用效果分解,而是把力正交分解(如在求多个力的合力时),力的正交分解法就是利用数学上的直角坐标系描述力的分解效果,将一个力在直角坐标系中沿相互垂直的两坐标轴分解,如图16-2所示.

图16-2

力F沿x、y轴分解为两个分力Fx、Fy,其大小分别为Fx=Fcos θ,Fy=Fsin θ.

2.正交分解的优点就在于把不在一条直线上的矢量的运算转化成了同一条直线上的运算. 三、力的分解中解的确定

力分解时有解或无解,简单地说就是代表合力的对角线与给定的代表分力的有向线段是否能构成平行四边形(或三角形).如果能构成平行四边形(或三角形),说明该合力能按给定的分力分解,即有解;如果不能构成平行四边形(或三角形),说明该合力不能按给定的分力分解,即无解.

具体情况可分以下几种:

1.已知F的大小和方向及两个分力F1和F2的方向,则F1和F2有确定值.

2.已知F的大小和方向及F1的大小和方向,则F2有确定值. 3.已知F的大小和方向及F1和F2的大小,则有两种分解方式,如图16-3所示.

当|F1-F2|>F或F>F1+F2时无解.

图16-3

4.已知F的大小和方向及F1的方向,则分解情况有四种,方法是以F的一端A为圆心,以F2的大小为半径画圆.

(1)若F2<Fsin θ,不能分解(即无解);

(2)若F2=Fsin θ,有一解;

(3)若Fsin θ<F2<F,有两解;

(4)若F2≥F,有一解. 方法指导

一、对合力、分力、力的分解的正确认识

例1 一个力F分解为两个力F1和F2,那么下列说法错误的是( )

A.F是物体实际受到的力

B.F1和F2不是物体实际受到的力

C.物体同时受到F1、F2和F三个力作用

D.F1和F2共同作用的效果与F相同 解析 正确理解合力和分力的关系是解答此类问题的关键,具体分析如下表所示:

答案 C 二、分解力的原则——按效果分解

例2 三段不可伸长的细绳OA、OB、OC能承受的拉力相同,它们共同悬挂一重物,如图16-4甲所示.其中OB是水平的,A端、B端固定.若逐渐增加C端所挂物体的质量,则最先断的绳( )

图16-4甲

A.必定是OA B.必定是OB

C.必定是OC D.可能是OB,也可能是OC 分析 根据CO绳对O点的作用效果进行分解,作出力的平行四边形,然后根据几何关系进行判断.

解析 将FC沿AO与BO延长线方向分解(如图16-4乙),可得AO与BO受到的拉力,在平行四边形中表示AO绳子张力FA的边最长,所以,FA最大,必定是OA先断.

图16-4乙

答案 A 变式训练1

在例2的已知条件下,(1)若三段绳的最大承受力均为100 N,且θ=30°,则各段绳均不断时对应的最大悬挂物的重力为多少?

(2)若OA段绳的最大承受力为100 N,OB段绳的最大承受力为40 N,且θ=30°,则各段绳均不断时对应的最大悬挂物的重力为多少?(设OC绳不会断)

答案 (1)50 N (2)40 N 三、力的动态问题分析方法

例3 如图16-5甲所示,半圆形支架BAD,两细绳OA和OB结于圆心O,下悬重为G的物体,使OA绳固定不动,将OB绳的B端沿半圆支架从水平位置逐渐移至竖直位置C的过程中,分析OA绳和OB绳所受力的大小如何变化.

图16-5甲 解析 因为绳结点O受重物的拉力F,所以才使OA绳和OB绳受力,因此将拉力F分解为FA、FB(如图16-5乙所示).OA绳固定,则FA的方向不变,在OB向上靠近OC的过程中,在B1、B2、B3三个位置,两绳受的力分别为FA1和FB1、FA2和FB2、FA3和FB3.从图形上看出,FA是一直逐渐变小的,而FB却是先减小后增大,当OB和OA垂直时,FB最小.

图16-5乙

点评 在用图示法解决动态平衡问题时,应着重注意的是,在动态平衡过程中哪些物理量不变,哪些物理量是变化的,如何变化,通常是确定不变量,围绕该不变量,根据已知方向的改变,变化平行四边形(或三角形)的边角,以确定对应力的变化. 变式训练2

如图16-6甲所示,一倾角为θ的固定斜面上,有一块可绕其下端转动的挡板P,今在挡板与斜面间夹有一重为G的光滑球.试求挡板P由图示的竖直位置缓慢地转到水平位置的过程中,球对挡板压力的最小值是多大?

图16-6甲 解析 球的重力产生两个作用效果:一是使球对挡板产生压力;二是使球对斜面产生压力.

乙 丙

图16-6

如图乙所示,球对挡板的压力就等于重力沿垂直于挡板方向上的分力F1,在挡板P缓慢转动的过程中,重力G的大小与方向保持不变,分力F2的方向不变,总与斜面垂直,分力F1的大小和方向都发生变化,所以构成的平行四边形总夹在两条平行线OB和AC之间,如图丙所示.由图可知,表示F1的线段中最短的是OD(OD⊥AC),则分力F1的最小值F1min=Gsin θ,这个值也就等于球对挡板压力的最小值. 四、力的正交分解法的应用

例4 如图16-7甲所示,位于斜面上的物体A在沿斜面向上的力F作用下处于静止状态,则斜面作用于物体A的静摩擦力( )

图16-7甲

A.方向不可能沿斜面向上

B.方向可能沿斜面向下

C.大小可能等于零

D.大小不可能等于F 解析 物体静止不动,合外力为零,采用正交分解法建立直角坐标系,则在x方向合力为零.当F=mgsin θ时,物体没有相对运动的趋势,即没有受到静摩擦力,选项C正确;当F>mgsin θ时,物体相对斜面有向上运动的趋势,摩擦力方向应向下,选项B正确;当F

答案 BC 点评 物体受3个或3个以上的共点力作用时,常用正交分解法,力的正交分解的优点在于:其一,借助数学中的直角坐标系(x,y)对力进行描述;其二,几何图形关系简单,是直角三角形,计算简便.

通常坐标系的选取有两个原则:(1)使尽量多的矢量处在坐标轴上;(2)尽量使未知量处在坐标轴上.

变式训练3

一个物体A的重力为G,放在粗糙的水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,如图16-8 甲所示,拉力与水平方向的夹角为θ,为拉动此物体做匀速直线运动,则拉力F为多大?

图16-8甲

解析 物体A受到四个力作用,分别为:拉力F、重力G、支持力FN、摩擦力f.

图16-8乙

互动平台

育才老师与细心同学关于力的分解的对话

育才:力的分解是分析解决力问题的基本方法.学好力的分解知识,正确掌握力的分解方法,对于刚进入高一的学生来说是非常重要的.分解力时,一定要强调必须根据力的实际作用效果来分解.

有的同学在学习了力的分解内容后,往往是除了老师上课讲的几种力的分解还能掌握外,其他的力就不知道该如何进行分解了.出现这种情况的原因是学生只去死记硬背老师讲的结果,而不是去体会“力是按照它的作用效果来分解的”这一原则. 例如,一重为G的物体,用绳BO、AO将它拴住,使它处于静止,如图16-9甲所示,则OA绳受到的拉力是多少?若把BO剪断,在剪断的瞬间AO的拉力又是多少?若把AO换成一根弹簧情况又如何?

图16-9甲

图16-9 可见不同的情况,同一个力分解也是不完全相同的.从而进一步强调了要根据力的实际作用效果来分解,要克服头脑中那种想当然的、经验主义的错误,逐步培养灵活应用、随机应变的能力,养成良好的思维习惯.

请按照图16-10做一个简易试验,软线一头系住一块橡皮,另一头绑在中指上,把铅笔尖顶在掌心,用铅笔把细线撑起来,体会一下绳竖直向下的拉力产生的作用效果.

图16-10

细心:中指受到了拉力,掌心受到了压力.

育才:明确了力的作用效果之后,再进行力的分解就不困难了.

同课章节目录

- 第一章 运动的描述

- 绪论

- 1 质点 参考系和坐标系

- 2 时间和位移

- 3 运动快慢的描述──速度

- 4 实验:用打点计时器测速度

- 5 速度变化快慢的描述──加速度

- 第二章 匀变速直线运动的研究

- 1 实验:探究小车速度随时间变化的规律

- 2 匀变速直线运动的速度与时间的关系

- 3 匀变速直线运动的位移与时间的关系

- 4 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 5 自由落体运动

- 6 伽利略对自由落体运动的研究

- 第三章 相互作用

- 1 重力 基本相互作用

- 2 弹力

- 3 摩擦力

- 4 力的合成

- 5 力的分解

- 第四章 牛顿运动定律

- 1 牛顿第一定律

- 2 实验:探究加速度与力、质量的关系

- 3 牛顿第二定律

- 4 力学单位制

- 5 牛顿第三定律

- 6 用牛顿定律解决问题(一)

- 7 用牛顿定律解决问题(二)