第12讲 从明朝建立到清军入关 2024年高考历史一轮复习(中外历史纲要上)(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12讲 从明朝建立到清军入关 2024年高考历史一轮复习(中外历史纲要上)(共29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-26 09:55:34 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

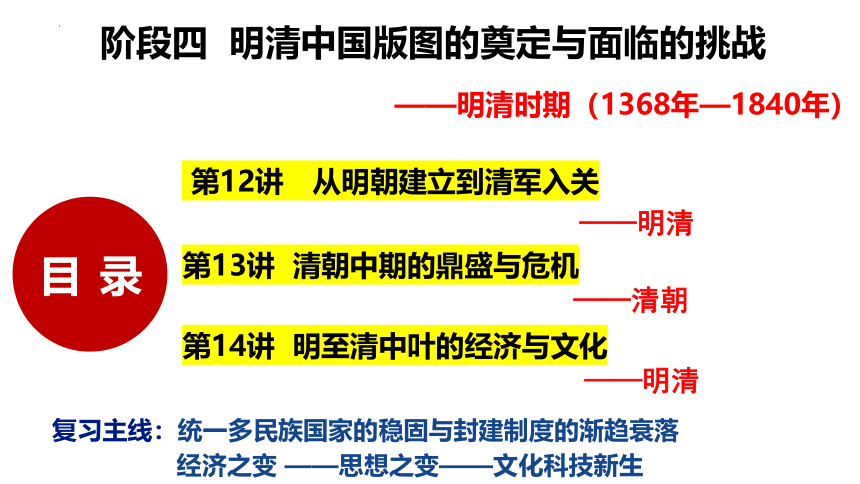

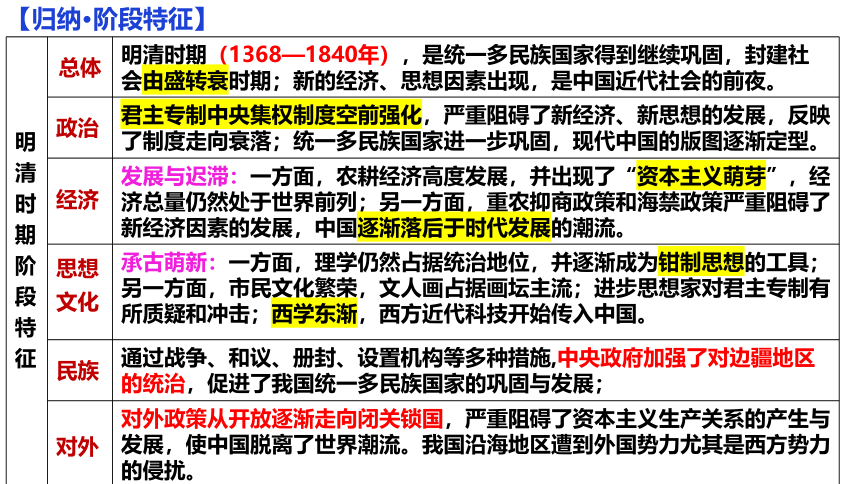

阶段四 明清中国版图的奠定与面临的挑战

目 录

第12讲 从明朝建立到清军入关

——明清

第13讲 清朝中期的鼎盛与危机

——清朝

第14讲 明至清中叶的经济与文化

——明清

——明清时期(1368年—1840年)

复习主线:统一多民族国家的稳固与封建制度的渐趋衰落

经济之变 ——思想之变——文化科技新生

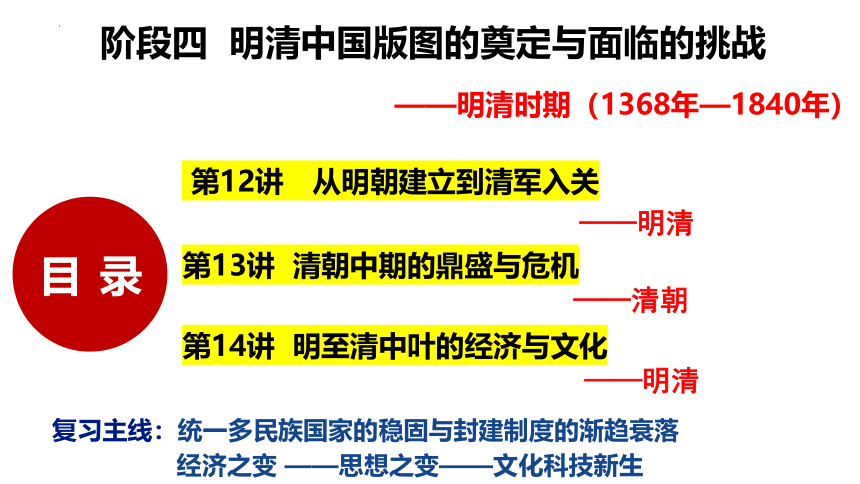

【构建·时空坐标】

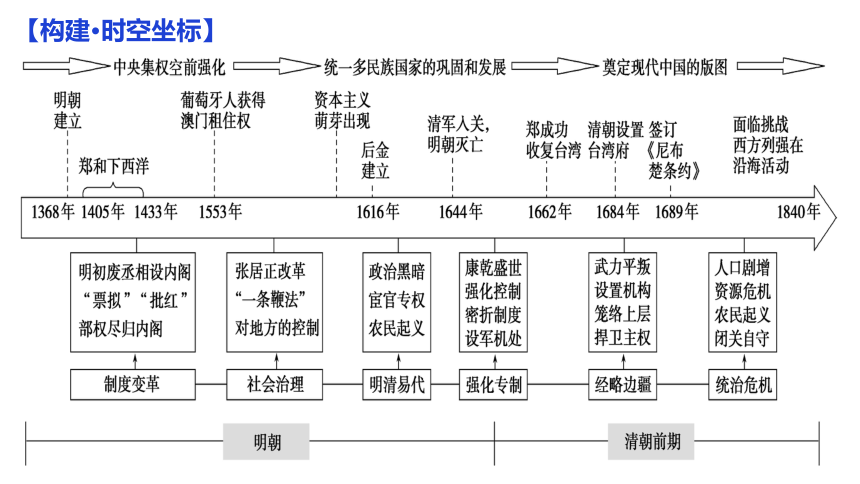

明清时期阶段特征 总体 明清时期(1368—1840年),是统一多民族国家得到继续巩固,封建社会由盛转衰时期;新的经济、思想因素出现,是中国近代社会的前夜。

政治 君主专制中央集权制度空前强化,严重阻碍了新经济、新思想的发展,反映了制度走向衰落;统一多民族国家进一步巩固,现代中国的版图逐渐定型。

经济 发展与迟滞:一方面,农耕经济高度发展,并出现了“资本主义萌芽”,经济总量仍然处于世界前列;另一方面,重农抑商政策和海禁政策严重阻碍了新经济因素的发展,中国逐渐落后于时代发展的潮流。

思想文化 承古萌新:一方面,理学仍然占据统治地位,并逐渐成为钳制思想的工具;另一方面,市民文化繁荣,文人画占据画坛主流;进步思想家对君主专制有所质疑和冲击;西学东渐,西方近代科技开始传入中国。

民族 通过战争、和议、册封、设置机构等多种措施,中央政府加强了对边疆地区的统治,促进了我国统一多民族国家的巩固与发展;

对外 对外政策从开放逐渐走向闭关锁国,严重阻碍了资本主义生产关系的产生与发展,使中国脱离了世界潮流。我国沿海地区遭到外国势力尤其是西方势力的侵扰。

【归纳·阶段特征】

第12讲 从明朝建立到清军入关

——明清

阶段四 明清中国版图的奠定与面临的挑战

课标要求:

1、了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施;

2、认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

一、课标解读

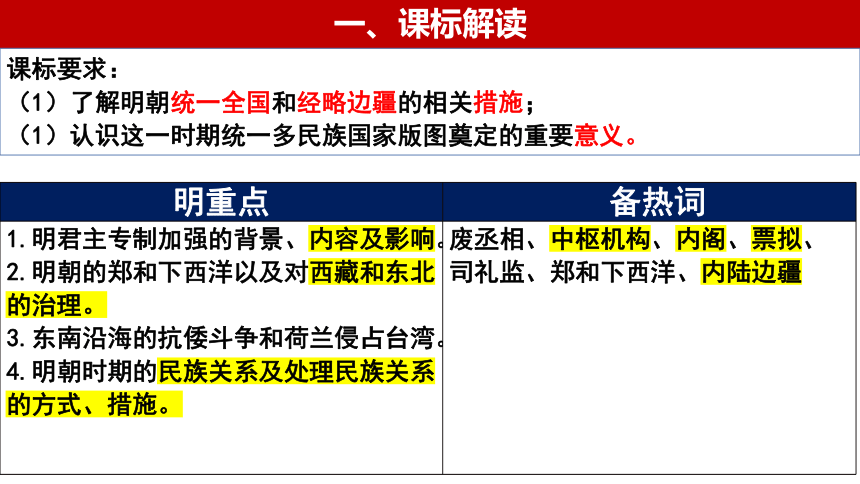

课标要求:

(1)了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施;

(1)认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

明重点 备热词

1.明君主专制加强的背景、内容及影响。 2.明朝的郑和下西洋以及对西藏和东北的治理。 3.东南沿海的抗倭斗争和荷兰侵占台湾。 4.明朝时期的民族关系及处理民族关系的方式、措施。 废丞相、中枢机构、内阁、票拟、司礼监、郑和下西洋、内陆边疆

时间 全国卷 地方卷

2022 浙江(6)·6·古代中国海外经济文化交流;明清海禁

2021 【甲】27·明代科举制:科考功名影响官员威望 湖北·4·明代“以例辅律”:提升了社会治理的能力

2020 【Ⅲ】27·明朝内阁,对皇权起到一定限制作用 浙江(1)·6·明朝政治体制的重大变化

2019 北京·15·明朝的内阁

2018 【Ⅰ】27·明代朝贡贸易

二、高考考情分析

命题趋势:明清政治围绕君主专制与中央集权展开;注意对中华文明传承与创新的重视;台海关系和国家统一是长效热点。

重点关注:明朝专制集权、边疆管理的举措与作用;内阁;“票拟”;“批红”;司礼监;朝贡贸易、郑和下西洋;“海禁”、闭关锁国政策;倭寇;华夏认同观念的强化,

统一多民族国家的巩固;面临危机

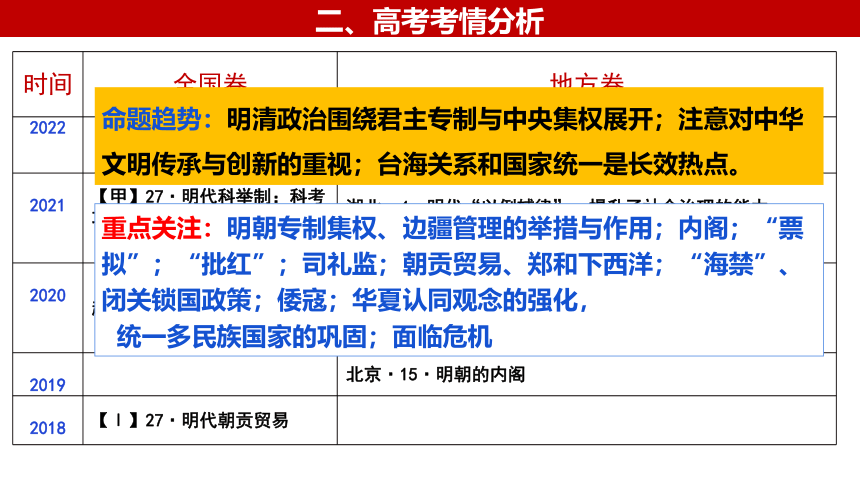

三、时空定位与阶段特征

从世界的角度看明朝

世界文明

1351年

元末农民起义

1368年

朱元璋建立明朝

1405—1433年

郑和下西洋

15世纪末16世纪初

新航路开辟

1519—1522年

麦哲伦第一次环球航行

16世纪中叶

葡萄牙人获得澳门租住权

1616年

努尔哈赤建立后金

16世纪—17世纪

近代科学革命

1636年

皇太极在盛京称帝,改国号大清,清朝建立

1640年

英国资产阶级革命爆发

1644年

李自成建立大顺政权,攻占北京、明朝灭亡、清军入关

明朝建立

明朝灭亡

明朝

时空定位

政治

经济

思想

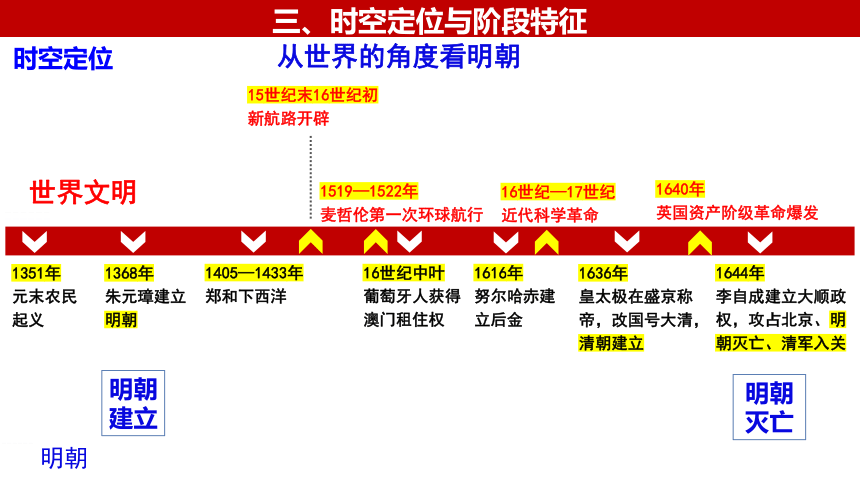

三、时空定位与阶段特征

阶段特征

总体:

统一多民族国家进一步巩固;封建社会渐趋衰落,逐渐脱离世界发展的潮流;

专制主义中央集权空前强化;

现代中国的版图逐渐定型;

进行反侵略斗争,对外政策走向闭关自守;

农耕经济高度发展;

商品经济高度繁荣,江南经济转型;

经济总量仍然处于世界前列,但也开始落后于时代发展潮流;(发展与迟滞)

思想文化专制,理学占统治地位;早期反封建的民主启蒙思想出现;

中学西传与西学东渐并存;市民文化不断发展;

传统科技进入总结阶段,逐渐落后于西方;(承古萌新)

四、基础知识

一、明朝政治制度的变化

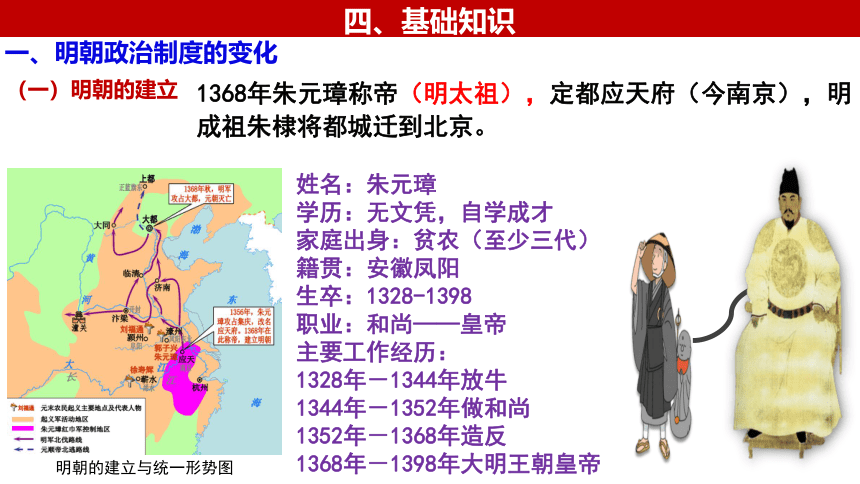

(一)明朝的建立

明朝的建立与统一形势图

1368年朱元璋称帝(明太祖),定都应天府(今南京),明成祖朱棣将都城迁到北京。

姓名:朱元璋

学历:无文凭,自学成才

家庭出身:贫农(至少三代)

籍贯:安徽凤阳

生卒:1328-1398

职业:和尚——皇帝

主要工作经历:

1328年-1344年放牛

1344年-1352年做和尚

1352年-1368年造反

1368年-1398年大明王朝皇帝

四、基础知识

一、明朝政治制度的变化

(二)政治制度

1、中央机构:强化君主专制

废丞相

(1)原因

①历史原因:历朝丞相权势过重,

以致皇权不稳,吸取元朝灭亡教训。

②直接原因:丞相胡惟庸专权擅政。

③现实原因:废行省,设三司,丞相权势过大

④根本原因:相权过大,威胁皇权。

(2)影响

积极:防止权臣专权,加强皇权,巩固统治。初期提高了行政效率。

消极:皇帝政务繁多,负担加重,效率低;皇帝独断,易决策失误。

直接管理六部

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。四方躁进之徒及功巨武夫失职者,争走其门,馈遗金帛、名马、玩好不可胜数。

——《明史·胡惟庸传》

自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。我朝罢相……事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许设立丞相。

——《明太祖实录》

凌晨四点的日出?哥当然见过!

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。

——朱元璋

据载在洪武十七年(1384)九月十四至二十一日的八天之内,诸司奏章即多达1660件,共3391事。——张帆《中国古代简史》

【深化拓展】古代中国宰相制度的发展演变

朝代 措施 影响

秦朝

汉朝

隋唐

宋朝

元朝

明初

三公九卿制

宰相制度正式确立

中外朝制度

宰相制度的重大调整

三省六部制

宰相制度的成熟

二府三司制

宰相制度的衰落

废丞相,权分六部

正式废除

演变趋势:

皇权不断加强,相权不断削弱。君主专制进一步强化。

中书省一省制

宰相制度的重振

四、基础知识

一、明朝政治制度的变化

(二)政治制度

1、中央机构:强化君主专制

设内阁

奠基

确立

发展

全盛

(1)发展历程:

(2)性质:辅佐皇帝处理政务的秘书机构

内阁权力不断扩大

(3)运行机制:内阁大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”。皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“批红”

(4)特点:①非法定中央一级行政或决策机构,只是皇帝咨询顾问的内侍机构,无权决策;②权力源自皇帝。③阁臣的升降由皇帝决定,阁权的大小由皇帝意旨而定④票拟是否被采纳取决于皇帝的批红,最后决定权、否决权在皇帝

实质:是君主专制强化的产物,不可能对皇权起到制约作用。

宰相 内阁首辅

权力来源

任免

职权

对君权影响

相同 制度赋予、法定

皇帝个人信任、非法定

总揽政务、有决策权

咨询顾问,无决定权

选拔任命

皇帝直接任命

一定程度上制约君权

君主专制强化的产物,不能制约君权

明中后期,有的大学士深受皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相。

内阁≠宰相

【比较】宰相制与明内阁制的异同

职责都是辅助皇帝处理全国政务

四、基础知识

一、明朝政治制度的变化

(二)政治制度

1、中央机构:强化君主专制

宦官专权

(1)原因

皇帝防范内阁权重,

不分皇帝怠于政事。

(2)表现

①获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;

②负责提督东厂和控制锦衣卫;

③官员的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

(3)评价

导致政治日益黑暗,社会矛盾加剧

实质:是君主专制强化的产物。

“安然朝中坐,却知天下事”

有一天,大学士宋濂在家请客吃酒。第二天上朝时,朱元璋问他昨天在家请了什么客?吃了什么菜?喝了什么酒?宋濂一一回答。朱元璋高兴的说:“你没有骗我!”然后,拿出锦衣卫绘制的宋濂家宴图。宋濂看后目瞪口呆,被吓出一身冷汗。

锦衣卫腰牌及木印

无论阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,

实质上都是专制皇权不断加强的产物。

背景 内容

结果 【知识拓展】明朝中后期张居正改革

明中后期,政治腐败,土地兼并严重,国库亏空,农民起义不断,统治危机加深;殖民入侵,边患严重;商品经济发展;

政 治

(整顿吏治)

课吏职,信赏罚、考成法

军 事

(巩固边防)

内修防备:

积极操练兵马;加固长城

外示羁縻:

改善汉蒙关系,

加强互市友好

经 济

(赋税改革)

清丈田地;

一条鞭法(赋役合并,一概折银)

财政收入增加,社会矛盾相对缓和,统治危机得到暂时缓解;

但张居正死后,除一条鞭法外,其他改革几乎全部废止。

一条鞭法规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。

作用:简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

四、基础知识

一、明朝政治制度的变化

(二)政治制度

2、地方行政:加强中央集权

废行省,设三司

形成 省(“三司”)、府、县三级制:废行中书省,原行中书省的权力由布政使司(行政)、按察使司(监察)、都指挥使司(军政)(“三司”)分割,后向各省派出巡抚、巡按总揽一省之权,提高行政效率。

布政司

(行政)

废行省,设三司

皇 帝

吏、户、礼、兵、刑、工

(六部)

按察司

(监察)

都指挥司

(军政)

三司分权

互不统属

权归中央

削弱地方,加强集权

【知识链接——选修1】明朝的其他政治制度与社会治理

选官制度

科举制进一步发展和僵化(分为乡试、会试与殿试三级制;南北分卷;考试内容固定:八股文、四书五经)

考核制度

考满和考察

监察制度

督察院和六科,合称“科道”,行使监察权。

监察御史纠察内外百官,代皇帝巡按各省。六科给事中负责皇帝制敕与大臣奏疏的封还驳正,稽查六部百司之事。

法律教化

法律:以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中重视“例”,数次重修《问刑条例》,最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式,开创了律例合编的体例。

教化:乡约宣讲朱元璋的“六谕”,乡约逐渐带有强制力并与法律合流。

【知识链接——选修1】明朝的其他政治制度与社会治理

基层组织

里甲制;王守仁推行十家牌法

户籍制度

以职业定户籍,分民籍、军籍、匠籍等。户籍册称“黄册”;

赋役制度

明初:分夏税、秋粮两次征收,所征主要是米麦实物;

正统年间:江南部分税粮折银征收送赴北京,称“金花银”;

明中后期:一条鞭法(赋役合并,一概折银)

设专门机构(养济院);慈善组织开始兴起,出现慈善机构;

社会救济

对外关系

海禁;戚继光抗倭,隆庆开关;朝贡体系(宗藩体系):郑和下西洋;欧洲殖民者入侵:16世纪中期,葡萄牙获得澳门租住权;荷兰占据台湾。

四、基础知识

二、海上交通与沿海形势

(一)海上交通:郑和下西洋

1.郑和下西洋(1405-1433年)

目的 1)政治:宣扬国威;

2)经济:满足统治者对异域珍宝的需求

性质 朝贡贸易

特点 1)时间长、规模大、范围广、领先世界;2)厚往薄来,倍偿其价

概况 先后七下西洋,访问亚非30多个国家和地区,最远达到非洲东海岸和红海沿岸。

影响 积极方面:1)是世界历史上空前规模的远洋航行;2)增进了中国与亚非国家的友好往来,扩大明朝在海外的政治影响。

消极方面:其目的主要是“耀兵异域,示中国富强”,给明朝带来较大的财政负担,后期未能持续。

【知识深化】朝贡贸易

1、含义:

2、特点:

3、目的:

4、影响

5、瓦解:

通过朝贡与赏赐完成交易,官方使节往返,以礼物赠答的贸易方式。朝贡贸易是封贡体系的衍生物,也是海禁政策催生的产物(明清是朝贡贸易发展的顶峰)

厚往薄来,倍偿其价

①政治:宣扬国威;②经济:满足统治者对于异域珍宝的需求

①促进了与周边国家的交流,扩大了中国的影响;②造成政府的财政负担;③东亚逐渐形成了以中国文化为核心的东亚文化圈;

①国力下降;②厚往薄来,不顾经济利益;③西方殖民势力冲击;

源于宋代,盛于明清,止于马关;(1895《马关条约》)

【知识拓展】郑和下西洋与新航路开辟的比较

四、基础知识

二、海上交通与沿海形势

(二)沿海形势

1、抗倭斗争

(1)背景:

明朝前期,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,烧杀抢掠。

(2)斗争:

明廷派遣大将戚继光等人平倭。戚继光率领戚家军,在浙江台州九战九捷;在福建、广州与抗倭将领俞大猷合作,连续重创倭寇,东南沿海形势稳定下来。

戚继光

俞大猷

2、欧洲殖民者入侵

(1)16世纪中期,葡萄牙获得在澳门的租住权。

(2)荷兰和西班牙,分别占据台湾岛的南部和北部。

(3)明末,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

澳门大三巴牌坊

荷兰殖民时期的台湾

【知识拓展】明朝的海禁政策

人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

1、含义:

2、原因:

①政治:防止海内外敌对势力勾结,确保海疆的稳定。

②经济:自给自足的自然经济处于主导地位,重农抑商政策的影响。

③思想:传统儒家思想保守落后,海洋观念意识淡薄。

3、影响:

积极:延缓了西方列强侵占、瓜分中国的进程,具有一定的民族自卫性质。

消极:限制了对外贸易,阻碍了资本主义萌芽;使中国与世界隔绝,中国逐渐落后于世界潮流。

4、变化:开禁

明隆庆、万历两朝都有放松私人海外贸易限制的举措。

民族关系

(边疆治理)

中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆;

地方:

西北(蒙古、新疆):有战有和;修长城、和议、册封;沿线布置“九边”重镇;互市;设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫;

东北:设立奴儿干都司;招抚女真;

西藏:敕封,建立羁縻性质的都司等机构,行都指挥使司;通过贡赐、茶马贸易进行经济交流;

西南:设土司,由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物;

东南:戚继光抗倭;

影响:维护了边疆地区稳定,促进了民族交融,推动了统一多民族封建国家的巩固。

四、基础知识

三、内陆边疆与明清易代

(一)经略边疆

特点:以夷治夷、因俗而治。

四、基础知识

三、内陆边疆与明清易代

(二)明清易代

1、背景:

材料1:嘉靖年间是明代吏治的重要转折点,特别是嘉靖中期以后,风气大变,贪污受贿、奢侈靡费发展为贵族、官绅等的普遍行为。

——《明代后期社会转型研究》

材料2:天启七年(1627) , 王二领导饥民杀澄城县贪官张斗耀,揭开起义序幕。崇祯元年(1628) , 王嘉胤、王大梁、高迎祥等,二年,张献忠、神一元、不沾泥、红军友、点灯子等各支并起,号三十六营,众二十余万。

天灾不断

政治黑暗

农民起义蜂起

16、17世纪之交,努尔哈赤统一女真各部

1616年努尔哈赤称汗,国号大金

1636年皇太极称帝,改国号为大清

1644年李自成攻占北京,明朝灭亡。同年,清军入关,攻占北京。

2、经过:

【知识拓展】14C——17C中西对比

14—17C中欧对比 时间 中国 欧洲

14世纪 1368年明朝建立;1370年,开始海禁;朱元璋废宰相制度;朱棣设内阁

15世纪 1405-1433郑和七下西洋

16世纪

17世纪 1644清军入关

意大利开始文艺复兴

文艺复兴继续开展,新航路开辟

1519-1522麦哲伦船队完成环球航行

1640英国资产阶级革命爆发

农耕文明的持续VS迈向工业文明;

专制主义的攀升VS近代民主政治;

明清易代下的社会发展民族交融;

疆域巩固与暗藏危机并存

如果从现代人的观点来看,以欧洲作为标准,明王朝并没有什么长进

——《剑桥中国插图史》

“没有长进”的原因:

经济:小农经济占主导、闭关锁国政策

政治:专制主义中央集权制度,统治者轻视海洋。军事落后

思想:对外来侵略认识不足,盲目自大,故步自封。

本质上,是中国没有赶上世界资本主义海外扩张的历史浪潮

从明朝建立到清军入关

明朝建立

明制变革

司礼监

废丞相

设内阁

经略边疆

明清易代

内陆

边 疆

海上交通:郑和七下西洋

北方:鞑靼和议

西南:藏族因俗而治

东北

前期:奴儿干都司

后期:满洲兴起

前期:驱逐倭寇

后期:欧洲殖民入侵

沿海形势:

君主专制加强

1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明

1636年皇太极称帝,改国号为“大清;1644年清军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

本课小结

五、真题演练

2.(2021·湖北高考·4)明代继承前代“以例辅律”的传统。律一经颁行,即成定制,因而难以应对不断出现的新问题,故朝廷不得不大量增补各类“例”以维护社会正常秩序,甚至将六部办定的“成案”提升为“现行则例”。此举( )

A.提升了社会治理的能力 B.杜绝了司法腐败的可能

C.确保了审判结果的公正 D.导致了社会矛盾的激化

A

1.(2022.6·浙江高考·6)中华海洋文明源远流长,海路绵延,联通中外。下列关于古代中国海外经济文化交流的认知,不正确的是( )

A.唐宋以来,“海上丝绸之路”也被称为“瓷路”

B.宋元时期,海外商运发展,商品远销东欧、北非

C.12世纪末至13世纪初,指南针由海路传入阿拉伯

D.明清时期,禁止外国商人到中国进行贸易

D

五、真题演练

3.(2021·全国甲卷高考·27)明代,在浙江桐乡县,地方官员若出身进士,当地的秀才就“不胜谄事”,若出身举人,便随意提出要求,“苟不如意,便加词色犯之”。这现象反映出( )

A.官员士绅之间关系紧张 B.士人舆论左右地方政事

C.出身等级决定行政能力 D.科考功名影响官员威望

D

4.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·27)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时( )

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

A

阶段四 明清中国版图的奠定与面临的挑战

目 录

第12讲 从明朝建立到清军入关

——明清

第13讲 清朝中期的鼎盛与危机

——清朝

第14讲 明至清中叶的经济与文化

——明清

——明清时期(1368年—1840年)

复习主线:统一多民族国家的稳固与封建制度的渐趋衰落

经济之变 ——思想之变——文化科技新生

【构建·时空坐标】

明清时期阶段特征 总体 明清时期(1368—1840年),是统一多民族国家得到继续巩固,封建社会由盛转衰时期;新的经济、思想因素出现,是中国近代社会的前夜。

政治 君主专制中央集权制度空前强化,严重阻碍了新经济、新思想的发展,反映了制度走向衰落;统一多民族国家进一步巩固,现代中国的版图逐渐定型。

经济 发展与迟滞:一方面,农耕经济高度发展,并出现了“资本主义萌芽”,经济总量仍然处于世界前列;另一方面,重农抑商政策和海禁政策严重阻碍了新经济因素的发展,中国逐渐落后于时代发展的潮流。

思想文化 承古萌新:一方面,理学仍然占据统治地位,并逐渐成为钳制思想的工具;另一方面,市民文化繁荣,文人画占据画坛主流;进步思想家对君主专制有所质疑和冲击;西学东渐,西方近代科技开始传入中国。

民族 通过战争、和议、册封、设置机构等多种措施,中央政府加强了对边疆地区的统治,促进了我国统一多民族国家的巩固与发展;

对外 对外政策从开放逐渐走向闭关锁国,严重阻碍了资本主义生产关系的产生与发展,使中国脱离了世界潮流。我国沿海地区遭到外国势力尤其是西方势力的侵扰。

【归纳·阶段特征】

第12讲 从明朝建立到清军入关

——明清

阶段四 明清中国版图的奠定与面临的挑战

课标要求:

1、了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施;

2、认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

一、课标解读

课标要求:

(1)了解明朝统一全国和经略边疆的相关措施;

(1)认识这一时期统一多民族国家版图奠定的重要意义。

明重点 备热词

1.明君主专制加强的背景、内容及影响。 2.明朝的郑和下西洋以及对西藏和东北的治理。 3.东南沿海的抗倭斗争和荷兰侵占台湾。 4.明朝时期的民族关系及处理民族关系的方式、措施。 废丞相、中枢机构、内阁、票拟、司礼监、郑和下西洋、内陆边疆

时间 全国卷 地方卷

2022 浙江(6)·6·古代中国海外经济文化交流;明清海禁

2021 【甲】27·明代科举制:科考功名影响官员威望 湖北·4·明代“以例辅律”:提升了社会治理的能力

2020 【Ⅲ】27·明朝内阁,对皇权起到一定限制作用 浙江(1)·6·明朝政治体制的重大变化

2019 北京·15·明朝的内阁

2018 【Ⅰ】27·明代朝贡贸易

二、高考考情分析

命题趋势:明清政治围绕君主专制与中央集权展开;注意对中华文明传承与创新的重视;台海关系和国家统一是长效热点。

重点关注:明朝专制集权、边疆管理的举措与作用;内阁;“票拟”;“批红”;司礼监;朝贡贸易、郑和下西洋;“海禁”、闭关锁国政策;倭寇;华夏认同观念的强化,

统一多民族国家的巩固;面临危机

三、时空定位与阶段特征

从世界的角度看明朝

世界文明

1351年

元末农民起义

1368年

朱元璋建立明朝

1405—1433年

郑和下西洋

15世纪末16世纪初

新航路开辟

1519—1522年

麦哲伦第一次环球航行

16世纪中叶

葡萄牙人获得澳门租住权

1616年

努尔哈赤建立后金

16世纪—17世纪

近代科学革命

1636年

皇太极在盛京称帝,改国号大清,清朝建立

1640年

英国资产阶级革命爆发

1644年

李自成建立大顺政权,攻占北京、明朝灭亡、清军入关

明朝建立

明朝灭亡

明朝

时空定位

政治

经济

思想

三、时空定位与阶段特征

阶段特征

总体:

统一多民族国家进一步巩固;封建社会渐趋衰落,逐渐脱离世界发展的潮流;

专制主义中央集权空前强化;

现代中国的版图逐渐定型;

进行反侵略斗争,对外政策走向闭关自守;

农耕经济高度发展;

商品经济高度繁荣,江南经济转型;

经济总量仍然处于世界前列,但也开始落后于时代发展潮流;(发展与迟滞)

思想文化专制,理学占统治地位;早期反封建的民主启蒙思想出现;

中学西传与西学东渐并存;市民文化不断发展;

传统科技进入总结阶段,逐渐落后于西方;(承古萌新)

四、基础知识

一、明朝政治制度的变化

(一)明朝的建立

明朝的建立与统一形势图

1368年朱元璋称帝(明太祖),定都应天府(今南京),明成祖朱棣将都城迁到北京。

姓名:朱元璋

学历:无文凭,自学成才

家庭出身:贫农(至少三代)

籍贯:安徽凤阳

生卒:1328-1398

职业:和尚——皇帝

主要工作经历:

1328年-1344年放牛

1344年-1352年做和尚

1352年-1368年造反

1368年-1398年大明王朝皇帝

四、基础知识

一、明朝政治制度的变化

(二)政治制度

1、中央机构:强化君主专制

废丞相

(1)原因

①历史原因:历朝丞相权势过重,

以致皇权不稳,吸取元朝灭亡教训。

②直接原因:丞相胡惟庸专权擅政。

③现实原因:废行省,设三司,丞相权势过大

④根本原因:相权过大,威胁皇权。

(2)影响

积极:防止权臣专权,加强皇权,巩固统治。初期提高了行政效率。

消极:皇帝政务繁多,负担加重,效率低;皇帝独断,易决策失误。

直接管理六部

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

(胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。四方躁进之徒及功巨武夫失职者,争走其门,馈遗金帛、名马、玩好不可胜数。

——《明史·胡惟庸传》

自秦始皇置丞相,不旋踵而亡。汉、宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。我朝罢相……事皆朝廷总之,所以稳当。以后子孙做皇帝时,并不许设立丞相。

——《明太祖实录》

凌晨四点的日出?哥当然见过!

百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。

不如江南富足翁,日高丈五犹拥被。

——朱元璋

据载在洪武十七年(1384)九月十四至二十一日的八天之内,诸司奏章即多达1660件,共3391事。——张帆《中国古代简史》

【深化拓展】古代中国宰相制度的发展演变

朝代 措施 影响

秦朝

汉朝

隋唐

宋朝

元朝

明初

三公九卿制

宰相制度正式确立

中外朝制度

宰相制度的重大调整

三省六部制

宰相制度的成熟

二府三司制

宰相制度的衰落

废丞相,权分六部

正式废除

演变趋势:

皇权不断加强,相权不断削弱。君主专制进一步强化。

中书省一省制

宰相制度的重振

四、基础知识

一、明朝政治制度的变化

(二)政治制度

1、中央机构:强化君主专制

设内阁

奠基

确立

发展

全盛

(1)发展历程:

(2)性质:辅佐皇帝处理政务的秘书机构

内阁权力不断扩大

(3)运行机制:内阁大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见,称为“票拟”。皇帝在票拟的基础上,用红笔正式批复奏章,称为“批红”

(4)特点:①非法定中央一级行政或决策机构,只是皇帝咨询顾问的内侍机构,无权决策;②权力源自皇帝。③阁臣的升降由皇帝决定,阁权的大小由皇帝意旨而定④票拟是否被采纳取决于皇帝的批红,最后决定权、否决权在皇帝

实质:是君主专制强化的产物,不可能对皇权起到制约作用。

宰相 内阁首辅

权力来源

任免

职权

对君权影响

相同 制度赋予、法定

皇帝个人信任、非法定

总揽政务、有决策权

咨询顾问,无决定权

选拔任命

皇帝直接任命

一定程度上制约君权

君主专制强化的产物,不能制约君权

明中后期,有的大学士深受皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相。

内阁≠宰相

【比较】宰相制与明内阁制的异同

职责都是辅助皇帝处理全国政务

四、基础知识

一、明朝政治制度的变化

(二)政治制度

1、中央机构:强化君主专制

宦官专权

(1)原因

皇帝防范内阁权重,

不分皇帝怠于政事。

(2)表现

①获得了协助甚至代理皇帝批红的权力;

②负责提督东厂和控制锦衣卫;

③官员的言行进行监视、侦查,有权逮捕、施刑。

(3)评价

导致政治日益黑暗,社会矛盾加剧

实质:是君主专制强化的产物。

“安然朝中坐,却知天下事”

有一天,大学士宋濂在家请客吃酒。第二天上朝时,朱元璋问他昨天在家请了什么客?吃了什么菜?喝了什么酒?宋濂一一回答。朱元璋高兴的说:“你没有骗我!”然后,拿出锦衣卫绘制的宋濂家宴图。宋濂看后目瞪口呆,被吓出一身冷汗。

锦衣卫腰牌及木印

无论阁臣当政还是宦官弄权,其权力本质仍出自皇权,

实质上都是专制皇权不断加强的产物。

背景 内容

结果 【知识拓展】明朝中后期张居正改革

明中后期,政治腐败,土地兼并严重,国库亏空,农民起义不断,统治危机加深;殖民入侵,边患严重;商品经济发展;

政 治

(整顿吏治)

课吏职,信赏罚、考成法

军 事

(巩固边防)

内修防备:

积极操练兵马;加固长城

外示羁縻:

改善汉蒙关系,

加强互市友好

经 济

(赋税改革)

清丈田地;

一条鞭法(赋役合并,一概折银)

财政收入增加,社会矛盾相对缓和,统治危机得到暂时缓解;

但张居正死后,除一条鞭法外,其他改革几乎全部废止。

一条鞭法规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。

作用:简化了税制,方便征收税款。同时使地方官员难于作弊,进而增加财政收入。

四、基础知识

一、明朝政治制度的变化

(二)政治制度

2、地方行政:加强中央集权

废行省,设三司

形成 省(“三司”)、府、县三级制:废行中书省,原行中书省的权力由布政使司(行政)、按察使司(监察)、都指挥使司(军政)(“三司”)分割,后向各省派出巡抚、巡按总揽一省之权,提高行政效率。

布政司

(行政)

废行省,设三司

皇 帝

吏、户、礼、兵、刑、工

(六部)

按察司

(监察)

都指挥司

(军政)

三司分权

互不统属

权归中央

削弱地方,加强集权

【知识链接——选修1】明朝的其他政治制度与社会治理

选官制度

科举制进一步发展和僵化(分为乡试、会试与殿试三级制;南北分卷;考试内容固定:八股文、四书五经)

考核制度

考满和考察

监察制度

督察院和六科,合称“科道”,行使监察权。

监察御史纠察内外百官,代皇帝巡按各省。六科给事中负责皇帝制敕与大臣奏疏的封还驳正,稽查六部百司之事。

法律教化

法律:以唐律为蓝本制定《大明律》,在司法实践中重视“例”,数次重修《问刑条例》,最后一次重修采取“律为正文,例为附注”的形式,开创了律例合编的体例。

教化:乡约宣讲朱元璋的“六谕”,乡约逐渐带有强制力并与法律合流。

【知识链接——选修1】明朝的其他政治制度与社会治理

基层组织

里甲制;王守仁推行十家牌法

户籍制度

以职业定户籍,分民籍、军籍、匠籍等。户籍册称“黄册”;

赋役制度

明初:分夏税、秋粮两次征收,所征主要是米麦实物;

正统年间:江南部分税粮折银征收送赴北京,称“金花银”;

明中后期:一条鞭法(赋役合并,一概折银)

设专门机构(养济院);慈善组织开始兴起,出现慈善机构;

社会救济

对外关系

海禁;戚继光抗倭,隆庆开关;朝贡体系(宗藩体系):郑和下西洋;欧洲殖民者入侵:16世纪中期,葡萄牙获得澳门租住权;荷兰占据台湾。

四、基础知识

二、海上交通与沿海形势

(一)海上交通:郑和下西洋

1.郑和下西洋(1405-1433年)

目的 1)政治:宣扬国威;

2)经济:满足统治者对异域珍宝的需求

性质 朝贡贸易

特点 1)时间长、规模大、范围广、领先世界;2)厚往薄来,倍偿其价

概况 先后七下西洋,访问亚非30多个国家和地区,最远达到非洲东海岸和红海沿岸。

影响 积极方面:1)是世界历史上空前规模的远洋航行;2)增进了中国与亚非国家的友好往来,扩大明朝在海外的政治影响。

消极方面:其目的主要是“耀兵异域,示中国富强”,给明朝带来较大的财政负担,后期未能持续。

【知识深化】朝贡贸易

1、含义:

2、特点:

3、目的:

4、影响

5、瓦解:

通过朝贡与赏赐完成交易,官方使节往返,以礼物赠答的贸易方式。朝贡贸易是封贡体系的衍生物,也是海禁政策催生的产物(明清是朝贡贸易发展的顶峰)

厚往薄来,倍偿其价

①政治:宣扬国威;②经济:满足统治者对于异域珍宝的需求

①促进了与周边国家的交流,扩大了中国的影响;②造成政府的财政负担;③东亚逐渐形成了以中国文化为核心的东亚文化圈;

①国力下降;②厚往薄来,不顾经济利益;③西方殖民势力冲击;

源于宋代,盛于明清,止于马关;(1895《马关条约》)

【知识拓展】郑和下西洋与新航路开辟的比较

四、基础知识

二、海上交通与沿海形势

(二)沿海形势

1、抗倭斗争

(1)背景:

明朝前期,严厉禁止海外贸易,结果东南民间海上走私活动猖獗,与倭寇混杂,烧杀抢掠。

(2)斗争:

明廷派遣大将戚继光等人平倭。戚继光率领戚家军,在浙江台州九战九捷;在福建、广州与抗倭将领俞大猷合作,连续重创倭寇,东南沿海形势稳定下来。

戚继光

俞大猷

2、欧洲殖民者入侵

(1)16世纪中期,葡萄牙获得在澳门的租住权。

(2)荷兰和西班牙,分别占据台湾岛的南部和北部。

(3)明末,西班牙被荷兰击败,退出台湾。

澳门大三巴牌坊

荷兰殖民时期的台湾

【知识拓展】明朝的海禁政策

人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

1、含义:

2、原因:

①政治:防止海内外敌对势力勾结,确保海疆的稳定。

②经济:自给自足的自然经济处于主导地位,重农抑商政策的影响。

③思想:传统儒家思想保守落后,海洋观念意识淡薄。

3、影响:

积极:延缓了西方列强侵占、瓜分中国的进程,具有一定的民族自卫性质。

消极:限制了对外贸易,阻碍了资本主义萌芽;使中国与世界隔绝,中国逐渐落后于世界潮流。

4、变化:开禁

明隆庆、万历两朝都有放松私人海外贸易限制的举措。

民族关系

(边疆治理)

中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆;

地方:

西北(蒙古、新疆):有战有和;修长城、和议、册封;沿线布置“九边”重镇;互市;设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫;

东北:设立奴儿干都司;招抚女真;

西藏:敕封,建立羁縻性质的都司等机构,行都指挥使司;通过贡赐、茶马贸易进行经济交流;

西南:设土司,由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物;

东南:戚继光抗倭;

影响:维护了边疆地区稳定,促进了民族交融,推动了统一多民族封建国家的巩固。

四、基础知识

三、内陆边疆与明清易代

(一)经略边疆

特点:以夷治夷、因俗而治。

四、基础知识

三、内陆边疆与明清易代

(二)明清易代

1、背景:

材料1:嘉靖年间是明代吏治的重要转折点,特别是嘉靖中期以后,风气大变,贪污受贿、奢侈靡费发展为贵族、官绅等的普遍行为。

——《明代后期社会转型研究》

材料2:天启七年(1627) , 王二领导饥民杀澄城县贪官张斗耀,揭开起义序幕。崇祯元年(1628) , 王嘉胤、王大梁、高迎祥等,二年,张献忠、神一元、不沾泥、红军友、点灯子等各支并起,号三十六营,众二十余万。

天灾不断

政治黑暗

农民起义蜂起

16、17世纪之交,努尔哈赤统一女真各部

1616年努尔哈赤称汗,国号大金

1636年皇太极称帝,改国号为大清

1644年李自成攻占北京,明朝灭亡。同年,清军入关,攻占北京。

2、经过:

【知识拓展】14C——17C中西对比

14—17C中欧对比 时间 中国 欧洲

14世纪 1368年明朝建立;1370年,开始海禁;朱元璋废宰相制度;朱棣设内阁

15世纪 1405-1433郑和七下西洋

16世纪

17世纪 1644清军入关

意大利开始文艺复兴

文艺复兴继续开展,新航路开辟

1519-1522麦哲伦船队完成环球航行

1640英国资产阶级革命爆发

农耕文明的持续VS迈向工业文明;

专制主义的攀升VS近代民主政治;

明清易代下的社会发展民族交融;

疆域巩固与暗藏危机并存

如果从现代人的观点来看,以欧洲作为标准,明王朝并没有什么长进

——《剑桥中国插图史》

“没有长进”的原因:

经济:小农经济占主导、闭关锁国政策

政治:专制主义中央集权制度,统治者轻视海洋。军事落后

思想:对外来侵略认识不足,盲目自大,故步自封。

本质上,是中国没有赶上世界资本主义海外扩张的历史浪潮

从明朝建立到清军入关

明朝建立

明制变革

司礼监

废丞相

设内阁

经略边疆

明清易代

内陆

边 疆

海上交通:郑和七下西洋

北方:鞑靼和议

西南:藏族因俗而治

东北

前期:奴儿干都司

后期:满洲兴起

前期:驱逐倭寇

后期:欧洲殖民入侵

沿海形势:

君主专制加强

1368年,朱元璋称帝,定都应天府,国号大明

1636年皇太极称帝,改国号为“大清;1644年清军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

本课小结

五、真题演练

2.(2021·湖北高考·4)明代继承前代“以例辅律”的传统。律一经颁行,即成定制,因而难以应对不断出现的新问题,故朝廷不得不大量增补各类“例”以维护社会正常秩序,甚至将六部办定的“成案”提升为“现行则例”。此举( )

A.提升了社会治理的能力 B.杜绝了司法腐败的可能

C.确保了审判结果的公正 D.导致了社会矛盾的激化

A

1.(2022.6·浙江高考·6)中华海洋文明源远流长,海路绵延,联通中外。下列关于古代中国海外经济文化交流的认知,不正确的是( )

A.唐宋以来,“海上丝绸之路”也被称为“瓷路”

B.宋元时期,海外商运发展,商品远销东欧、北非

C.12世纪末至13世纪初,指南针由海路传入阿拉伯

D.明清时期,禁止外国商人到中国进行贸易

D

五、真题演练

3.(2021·全国甲卷高考·27)明代,在浙江桐乡县,地方官员若出身进士,当地的秀才就“不胜谄事”,若出身举人,便随意提出要求,“苟不如意,便加词色犯之”。这现象反映出( )

A.官员士绅之间关系紧张 B.士人舆论左右地方政事

C.出身等级决定行政能力 D.科考功名影响官员威望

D

4.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·27)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时( )

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

A

同课章节目录