江苏省苏州市吴中区2013-2014学年七年级下学期期末考试历史试题

文档属性

| 名称 | 江苏省苏州市吴中区2013-2014学年七年级下学期期末考试历史试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 86.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-08-14 14:52:28 | ||

图片预览

文档简介

2013-2014学年第二学期期末考试试卷

七年级《中国历史》 2014.06

注意事项:

1.本试卷共4大题,为闭卷考试。考试时间为50分钟,总分50分。

2.所有题目的答案均应用0.5毫米黑色签字笔书写在答题卷上相对应的位置上,否则作答无效。

一、选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

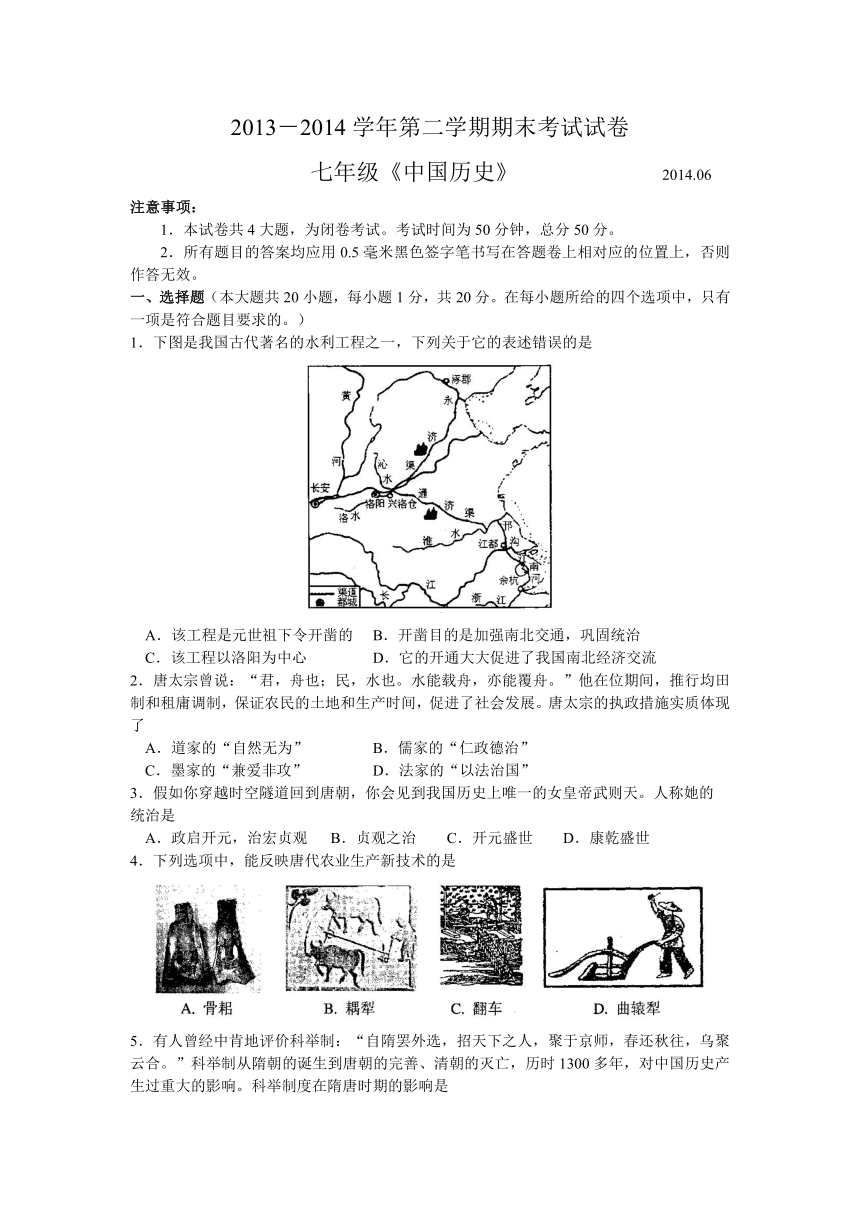

1.下图是我国古代著名的水利工程之一,下列关于它的表述错误的是

( http: / / www.21cnjy.com )

A.该工程是元世祖下令开凿的 B.开凿目的是加强南北交通,巩固统治

C.该工程以洛阳为中心 D.它的开通大大促进了我国南北经济交流

2.唐太宗曾说:“君,舟也;民,水也。水 ( http: / / www.21cnjy.com )能载舟,亦能覆舟。”他在位期间,推行均田制和租庸调制,保证农民的土地和生产时间,促进了社会发展。唐太宗的执政措施实质体现了

A.道家的“自然无为” B.儒家的“仁政德治”

C.墨家的“兼爱非攻” D.法家的“以法治国”

3.假如你穿越时空隧道回到唐朝,你会见到我国历史上唯一的女皇帝武则天。人称她的

统治是

A.政启开元,治宏贞观 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

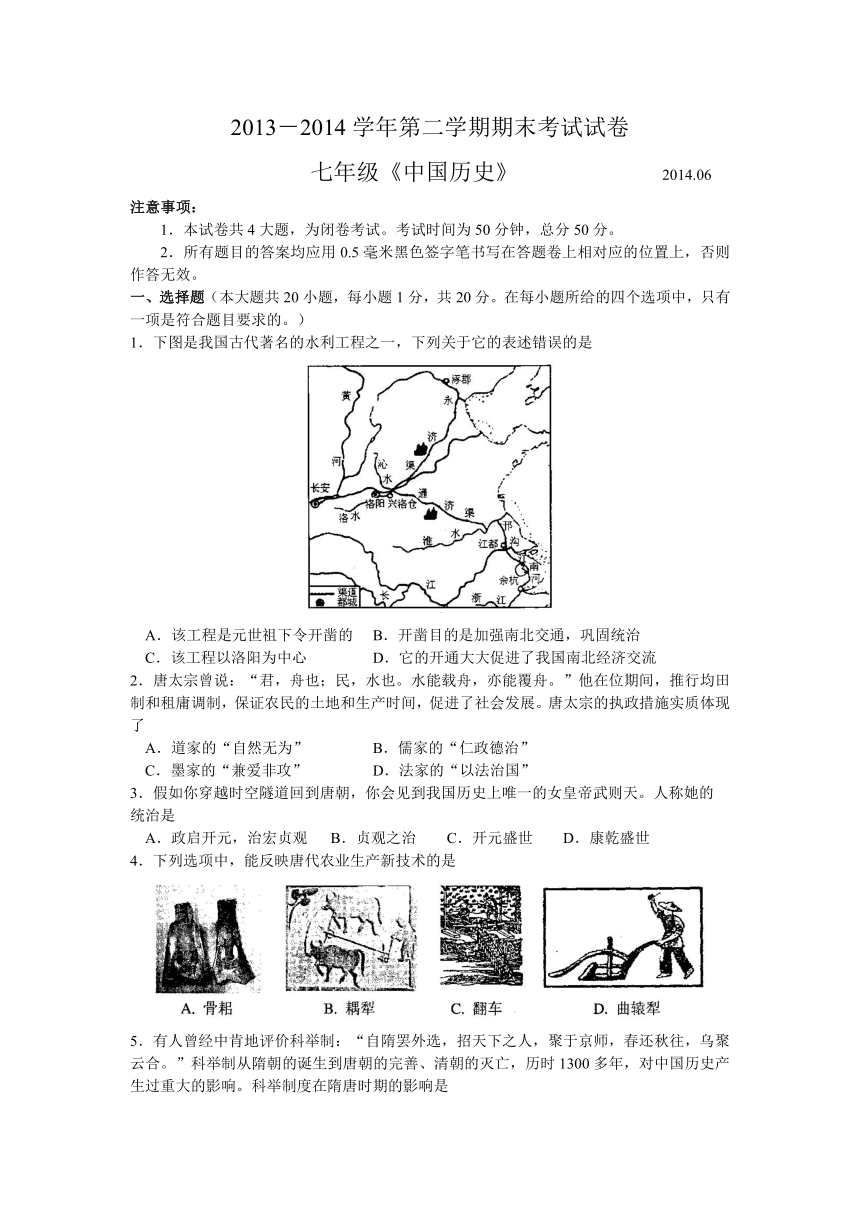

4.下列选项中,能反映唐代农业生产新技术的是

( http: / / www.21cnjy.com )

5.有人曾经中肯地评价科举制:“自隋罢外选 ( http: / / www.21cnjy.com ),招天下之人,聚于京师,春还秋往,乌聚云合。”科举制从隋朝的诞生到唐朝的完善、清朝的灭亡,历时1300多年,对中国历史产生过重大的影响。科举制度在隋唐时期的影响是

①权贵子弟无论优劣,都可以做官 ②促进了教育事业的发展

③促进了文学艺术的发展 ④改善了用人制度,读书人可以凭才学做官

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.隋唐时,我国统一的多民族国家得到空前的发展。下列不属于反映唐朝民族关系融治的诗句是

A.“回鹘衣装回鹘马” B“车书本一家”

C.“和同为一家” D.“唐风洋溢奈良城”

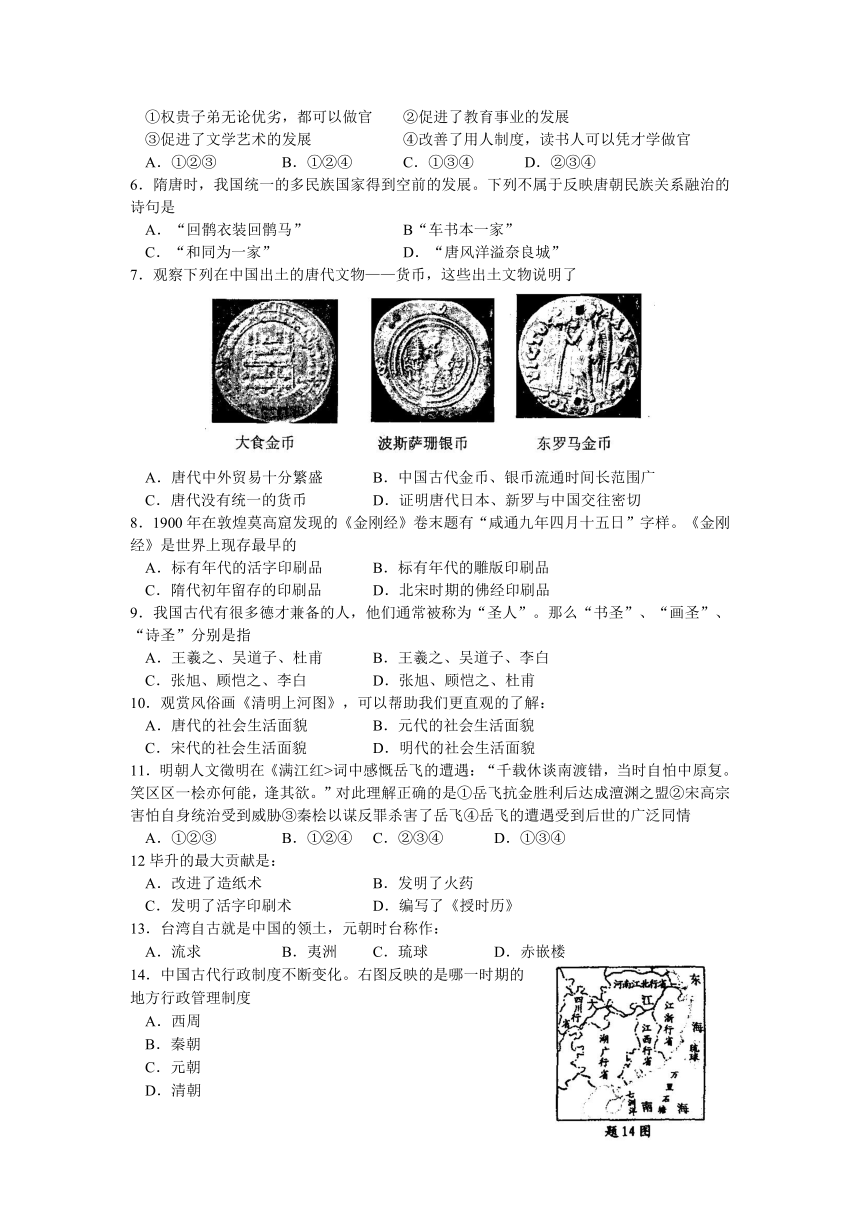

7.观察下列在中国出土的唐代文物——货币,这些出土文物说明了

( http: / / www.21cnjy.com )

A.唐代中外贸易十分繁盛 B.中国古代金币、银币流通时间长范围广

C.唐代没有统一的货币 D.证明唐代日本、新罗与中国交往密切

8.1900年在敦煌莫高窟发现的《金刚经》卷末题有“咸通九年四月十五日”字样。《金刚经》是世界上现存最早的

A.标有年代的活字印刷品 B.标有年代的雕版印刷品

C.隋代初年留存的印刷品 D.北宋时期的佛经印刷品

9.我国古代有很多德才兼备的人,他们通常被称为“圣人”。那么“书圣”、“画圣”、“诗圣”分别是指

A.王羲之、吴道子、杜甫 B.王羲之、吴道子、李白

C.张旭、顾恺之、李白 D.张旭、顾恺之、杜甫

10.观赏风俗画《清明上河图》,可以帮助我们更直观的了解:

A.唐代的社会生活面貌 B.元代的社会生活面貌

C.宋代的社会生活面貌 D.明代的社会生活面貌

11.明朝人文徵明在《满江红>词中感慨岳飞 ( http: / / www.21cnjy.com )的遭遇:“千载休谈南渡错,当时自怕中原复。笑区区一桧亦何能,逢其欲。”对此理解正确的是①岳飞抗金胜利后达成澶渊之盟②宋高宗害怕自身统治受到威胁③秦桧以谋反罪杀害了岳飞④岳飞的遭遇受到后世的广泛同情

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

12毕升的最大贡献是:

A.改进了造纸术 B.发明了火药

C.发明了活字印刷术 D.编写了《授时历》

13.台湾自古就是中国的领土,元朝时台称作:

A.流求 B.夷洲 C.琉球 D.赤嵌楼

14.中国古代行政制度不断变化。右图反映的是哪一时期的

地方行政管理制度

A.西周

B.秦朝

C.元朝

D.清朝

15.从长城的建筑设计看,体现其最初建造目的的是

A.阻断中原与北方民族的经济往来 B.在沿线险要处构筑空心台、烽火台

C.城墙内部石刻图案精雕细琢 D.尽可能融合当地自然环境

16.在某中学的研究性学习课上,同学们为右表所示材料草拟了四

个研究性学习主题。其中最恰当的是

A.君主集权的强化

B.政权并立与闭关锁国

C.对外交往与冲突

D.统一多民族国家的巩固

17.乾隆皇帝为巩固统一的多民族国家做出了许多贡献,他自称有“十全武功”。下列属于“十全武功”之一的是

A.收复台湾 B.平定大小和卓叛乱

C.设置驻藏大臣 D.组织雅克萨之战

18.作家当年明月的一部《明朝那些事》吸引了大批青少年读者,掀起一股读史热潮,下列史实不可能出现在这部作品中的是

A.郑成功收复台湾 B.八股取士 C.朱棣迁都北京 D.郑和下西洋

19.下列关于清朝的疆域的叙述中,不正确的是

A.东到太平洋 B.南包南沙群岛

C.西抵葱岭和巴尔喀什湖 D.北至北冰洋

20.从唐诗宋词元曲到明清 ( http: / / www.21cnjy.com )小说,中国文学艺术逐渐从少数文人士大夫开始向普通大众普及,从吟诵的诗、吟唱的词,到贩夫走卒哼唱的曲,再到妇孺皆宜的小说,其传播范围越来越广,通俗程度越来越高,表现方式越来越自由。请判断与明清小说有关的场景是

( http: / / www.21cnjy.com )

二、判断题(每题1分,共6分。对的在答题卷上填.“A”,错的填“B”。 )

21.唐朝科举考试,明经科录取极严,是做高官的主要途径。( ▲ )

22.今天的人们因景德镇而知江西,因为早在宋代这里就是著名的瓷都。( ▲ )

23.《资治通鉴》是按照人物传记排列写成的史书,为研究古代历史有重要参考价值。( ▲ )

24.元朝的繁荣在《马可,波罗行纪》一书中有充分的反映。( ▲ )

25.明朝中后期,在苏州等地出现了“机户出资,机工出力”的资本主义性质的生产关系。

( ▲ )

26.《尼布楚条约》是划定中印边界的第一个边界条约。( ▲ )

三、填充题(每空1分,共6分)

27.他建立了契丹国,占领了幽云十六州,他是 ▲ ,他建立了西夏,他还重视学习中原文化他是 ▲ 。

28.宋朝时期为了加强对海外贸易的管理 ( http: / / www.21cnjy.com ),在主要港口设立的机构是 ▲ 。清朝实行严厉禁海政策,规定只能由政府特许的“ ▲ ”统一经营管理贸易。

29.皇太极改女真族名为 ▲ 。1636年,皇太极在盛京称帝,改国号为 ▲ 。

四、材料解析、问答题(3题,每题6分,共18分)

30.宋元时期,我国多民族国家继续发展,经济繁荣,

文化灿烂。阅读材料,回答问题。

材料一 《中国历史纪年表》(部分)

(1)图中政权①的建立者是谁?(1分)从图中可以

看出宋元时期的时代特征是什么?(1分)

材料二 (宋代中国)现代化的程度 ( http: / / www.21cnjy.com )令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特……在人民日常生活……各方面,中国是当时世界上首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

——(法)谢和耐:《南宋社会生活史》

(2)根据材料二并结合所学知识,举两例说明宋代中国“现代化程度令人吃惊”的表现。(2分)

材料三 在宋之时,见胡服、闻胡语者犹以为怪,……至于元,百年之间,四海之内,起

居、饮食、声音、器用,皆化而同之。

——明朝·方孝孺

(3)材料三反映了元朝时期的什么历史现象?(1分)这一时期出现了一个新民族,它的名称是什么?(1分)

31.中国古代的对外交流源远流长,影响深远。但在长期的交往过程中,也出现过冲突和战争。

材料一:

( http: / / www.21cnjy.com )

材料二:乾隆给英王的敕谕说:“天朝 ( http: / / www.21cnjy.com )物产丰富,无所不有,原不假(借助)外夷(外国)货物以通有无。”统治者认为“天朝物产丰富,无须同外国互通有无”,还害怕外国商人与沿海人民往来会“滋扰生事”。

根据所学知识回答:

(1)图一人物亲身经历了唐朝中外交往的典型事例,他曾漂洋过海,六次才得以成功。请问是什么历史事件?(1分)

(2)元末明初,我国的东南沿海地区屡遭倭 ( http: / / www.21cnjy.com )寇的侵袭,请问抗倭民族英雄是谁?(1分)1553年,哪国的殖民者攫取了我国广东澳门的居住权?(1分)

(3)南宋海外贸易发 ( http: / / www.21cnjy.com )达,开始用于航海事业的指南仪器叫什么?(1分)图3历史人物从1405到1433年前后7次远航,请问他最远到达哪里?(1分)

(4)材料二说明清朝前期的对外政策是什么?(1分)

32.阅读下列材料:

材料一:罢丞相不设,析中 ( http: / / www.21cnjy.com )书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之。而殿阁大学士只备顾问,帝方自操威柄,学士鲜(少)所参决。……外设都、布、按三司,分隶兵刑钱谷,其考核则听于府部。

材料二:

( http: / / www.21cnjy.com )

材料三:雍正年间,用兵西北,以内阁在太 ( http: / / www.21cnjy.com )和门外,保直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

请结合所学知识,回答:

(1)材料一中的“帝”指谁?(1分 ( http: / / www.21cnjy.com ))为加强君主权力,他在中央采取了哪些措施改革行政机构?(1分)此外,他还设立了特务机构叫什么?(1分)

(2)军机处是清朝哪个皇帝开始设立的?(1分)有何影响?(1分)

(3)为加强君主专制,清朝统治者在思想控制方面又有何举措?(1分)

七年级《中国历史》 2014.06

注意事项:

1.本试卷共4大题,为闭卷考试。考试时间为50分钟,总分50分。

2.所有题目的答案均应用0.5毫米黑色签字笔书写在答题卷上相对应的位置上,否则作答无效。

一、选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.下图是我国古代著名的水利工程之一,下列关于它的表述错误的是

( http: / / www.21cnjy.com )

A.该工程是元世祖下令开凿的 B.开凿目的是加强南北交通,巩固统治

C.该工程以洛阳为中心 D.它的开通大大促进了我国南北经济交流

2.唐太宗曾说:“君,舟也;民,水也。水 ( http: / / www.21cnjy.com )能载舟,亦能覆舟。”他在位期间,推行均田制和租庸调制,保证农民的土地和生产时间,促进了社会发展。唐太宗的执政措施实质体现了

A.道家的“自然无为” B.儒家的“仁政德治”

C.墨家的“兼爱非攻” D.法家的“以法治国”

3.假如你穿越时空隧道回到唐朝,你会见到我国历史上唯一的女皇帝武则天。人称她的

统治是

A.政启开元,治宏贞观 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

4.下列选项中,能反映唐代农业生产新技术的是

( http: / / www.21cnjy.com )

5.有人曾经中肯地评价科举制:“自隋罢外选 ( http: / / www.21cnjy.com ),招天下之人,聚于京师,春还秋往,乌聚云合。”科举制从隋朝的诞生到唐朝的完善、清朝的灭亡,历时1300多年,对中国历史产生过重大的影响。科举制度在隋唐时期的影响是

①权贵子弟无论优劣,都可以做官 ②促进了教育事业的发展

③促进了文学艺术的发展 ④改善了用人制度,读书人可以凭才学做官

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.隋唐时,我国统一的多民族国家得到空前的发展。下列不属于反映唐朝民族关系融治的诗句是

A.“回鹘衣装回鹘马” B“车书本一家”

C.“和同为一家” D.“唐风洋溢奈良城”

7.观察下列在中国出土的唐代文物——货币,这些出土文物说明了

( http: / / www.21cnjy.com )

A.唐代中外贸易十分繁盛 B.中国古代金币、银币流通时间长范围广

C.唐代没有统一的货币 D.证明唐代日本、新罗与中国交往密切

8.1900年在敦煌莫高窟发现的《金刚经》卷末题有“咸通九年四月十五日”字样。《金刚经》是世界上现存最早的

A.标有年代的活字印刷品 B.标有年代的雕版印刷品

C.隋代初年留存的印刷品 D.北宋时期的佛经印刷品

9.我国古代有很多德才兼备的人,他们通常被称为“圣人”。那么“书圣”、“画圣”、“诗圣”分别是指

A.王羲之、吴道子、杜甫 B.王羲之、吴道子、李白

C.张旭、顾恺之、李白 D.张旭、顾恺之、杜甫

10.观赏风俗画《清明上河图》,可以帮助我们更直观的了解:

A.唐代的社会生活面貌 B.元代的社会生活面貌

C.宋代的社会生活面貌 D.明代的社会生活面貌

11.明朝人文徵明在《满江红>词中感慨岳飞 ( http: / / www.21cnjy.com )的遭遇:“千载休谈南渡错,当时自怕中原复。笑区区一桧亦何能,逢其欲。”对此理解正确的是①岳飞抗金胜利后达成澶渊之盟②宋高宗害怕自身统治受到威胁③秦桧以谋反罪杀害了岳飞④岳飞的遭遇受到后世的广泛同情

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

12毕升的最大贡献是:

A.改进了造纸术 B.发明了火药

C.发明了活字印刷术 D.编写了《授时历》

13.台湾自古就是中国的领土,元朝时台称作:

A.流求 B.夷洲 C.琉球 D.赤嵌楼

14.中国古代行政制度不断变化。右图反映的是哪一时期的

地方行政管理制度

A.西周

B.秦朝

C.元朝

D.清朝

15.从长城的建筑设计看,体现其最初建造目的的是

A.阻断中原与北方民族的经济往来 B.在沿线险要处构筑空心台、烽火台

C.城墙内部石刻图案精雕细琢 D.尽可能融合当地自然环境

16.在某中学的研究性学习课上,同学们为右表所示材料草拟了四

个研究性学习主题。其中最恰当的是

A.君主集权的强化

B.政权并立与闭关锁国

C.对外交往与冲突

D.统一多民族国家的巩固

17.乾隆皇帝为巩固统一的多民族国家做出了许多贡献,他自称有“十全武功”。下列属于“十全武功”之一的是

A.收复台湾 B.平定大小和卓叛乱

C.设置驻藏大臣 D.组织雅克萨之战

18.作家当年明月的一部《明朝那些事》吸引了大批青少年读者,掀起一股读史热潮,下列史实不可能出现在这部作品中的是

A.郑成功收复台湾 B.八股取士 C.朱棣迁都北京 D.郑和下西洋

19.下列关于清朝的疆域的叙述中,不正确的是

A.东到太平洋 B.南包南沙群岛

C.西抵葱岭和巴尔喀什湖 D.北至北冰洋

20.从唐诗宋词元曲到明清 ( http: / / www.21cnjy.com )小说,中国文学艺术逐渐从少数文人士大夫开始向普通大众普及,从吟诵的诗、吟唱的词,到贩夫走卒哼唱的曲,再到妇孺皆宜的小说,其传播范围越来越广,通俗程度越来越高,表现方式越来越自由。请判断与明清小说有关的场景是

( http: / / www.21cnjy.com )

二、判断题(每题1分,共6分。对的在答题卷上填.“A”,错的填“B”。 )

21.唐朝科举考试,明经科录取极严,是做高官的主要途径。( ▲ )

22.今天的人们因景德镇而知江西,因为早在宋代这里就是著名的瓷都。( ▲ )

23.《资治通鉴》是按照人物传记排列写成的史书,为研究古代历史有重要参考价值。( ▲ )

24.元朝的繁荣在《马可,波罗行纪》一书中有充分的反映。( ▲ )

25.明朝中后期,在苏州等地出现了“机户出资,机工出力”的资本主义性质的生产关系。

( ▲ )

26.《尼布楚条约》是划定中印边界的第一个边界条约。( ▲ )

三、填充题(每空1分,共6分)

27.他建立了契丹国,占领了幽云十六州,他是 ▲ ,他建立了西夏,他还重视学习中原文化他是 ▲ 。

28.宋朝时期为了加强对海外贸易的管理 ( http: / / www.21cnjy.com ),在主要港口设立的机构是 ▲ 。清朝实行严厉禁海政策,规定只能由政府特许的“ ▲ ”统一经营管理贸易。

29.皇太极改女真族名为 ▲ 。1636年,皇太极在盛京称帝,改国号为 ▲ 。

四、材料解析、问答题(3题,每题6分,共18分)

30.宋元时期,我国多民族国家继续发展,经济繁荣,

文化灿烂。阅读材料,回答问题。

材料一 《中国历史纪年表》(部分)

(1)图中政权①的建立者是谁?(1分)从图中可以

看出宋元时期的时代特征是什么?(1分)

材料二 (宋代中国)现代化的程度 ( http: / / www.21cnjy.com )令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特……在人民日常生活……各方面,中国是当时世界上首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

——(法)谢和耐:《南宋社会生活史》

(2)根据材料二并结合所学知识,举两例说明宋代中国“现代化程度令人吃惊”的表现。(2分)

材料三 在宋之时,见胡服、闻胡语者犹以为怪,……至于元,百年之间,四海之内,起

居、饮食、声音、器用,皆化而同之。

——明朝·方孝孺

(3)材料三反映了元朝时期的什么历史现象?(1分)这一时期出现了一个新民族,它的名称是什么?(1分)

31.中国古代的对外交流源远流长,影响深远。但在长期的交往过程中,也出现过冲突和战争。

材料一:

( http: / / www.21cnjy.com )

材料二:乾隆给英王的敕谕说:“天朝 ( http: / / www.21cnjy.com )物产丰富,无所不有,原不假(借助)外夷(外国)货物以通有无。”统治者认为“天朝物产丰富,无须同外国互通有无”,还害怕外国商人与沿海人民往来会“滋扰生事”。

根据所学知识回答:

(1)图一人物亲身经历了唐朝中外交往的典型事例,他曾漂洋过海,六次才得以成功。请问是什么历史事件?(1分)

(2)元末明初,我国的东南沿海地区屡遭倭 ( http: / / www.21cnjy.com )寇的侵袭,请问抗倭民族英雄是谁?(1分)1553年,哪国的殖民者攫取了我国广东澳门的居住权?(1分)

(3)南宋海外贸易发 ( http: / / www.21cnjy.com )达,开始用于航海事业的指南仪器叫什么?(1分)图3历史人物从1405到1433年前后7次远航,请问他最远到达哪里?(1分)

(4)材料二说明清朝前期的对外政策是什么?(1分)

32.阅读下列材料:

材料一:罢丞相不设,析中 ( http: / / www.21cnjy.com )书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之。而殿阁大学士只备顾问,帝方自操威柄,学士鲜(少)所参决。……外设都、布、按三司,分隶兵刑钱谷,其考核则听于府部。

材料二:

( http: / / www.21cnjy.com )

材料三:雍正年间,用兵西北,以内阁在太 ( http: / / www.21cnjy.com )和门外,保直(官吏值班)者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

请结合所学知识,回答:

(1)材料一中的“帝”指谁?(1分 ( http: / / www.21cnjy.com ))为加强君主权力,他在中央采取了哪些措施改革行政机构?(1分)此外,他还设立了特务机构叫什么?(1分)

(2)军机处是清朝哪个皇帝开始设立的?(1分)有何影响?(1分)

(3)为加强君主专制,清朝统治者在思想控制方面又有何举措?(1分)

同课章节目录