【备考2023】浙江中考科学考前易错点查漏补缺(十一):生物与环境(含解析)

文档属性

| 名称 | 【备考2023】浙江中考科学考前易错点查漏补缺(十一):生物与环境(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 298.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-27 15:46:02 | ||

图片预览

文档简介

1.四月杭州太子湾公园里的郁金香和樱花都进入了盛开季,太子湾公园( )

A.所有的郁金香构成了一个群落

B.郁金香、樱花等所有生物构成了一个生态系统

C.生态系统具有一定的自动调节能力

D.生态系统中的能量最终来源于生产者

2.2021年9月10日,云南野象群长途旅行终于结束,完全进入传统栖息地。从生物角度分析,下列选项正确的是( )

A.保护生物多样性的有效措施是建立自然保护区

B.大象是属于卵生动物

C.大象在生态系统中属于分解者

D.图中的大象属于一个群落

3.香港在汀角红树林首次发现树栖蟹,取名“汀角攀树蟹”(如图),为全球新品种。对于汀角攀树蟹认识错误的是( )

A.该红树林中所有的“汀角攀树蟹”构成一个生物群落

B.在生态系统成分中,“汀角攀树蟹”属于消费者

C.在生物分类中,“汀角攀树蟹”属于无脊椎动物

D.“汀角攀树蟹”的栖树习性是长期自然选择的结果

4.我国古代就已发展出“桑基鱼塘”生产方式,利用桑叶喂蚕,蚕沙(蚕粪)养鱼,鱼塘泥肥桑。下列关于“桑基鱼塘”说法错误的是( )

A.桑树可为蚕提供物质和能量 B.蚕沙(蚕粪)可为鱼提供物质和能量

C.桑树获得的物质和能量主要来自鱼塘泥 D.该生产方式实现了物质和能量的有效利用

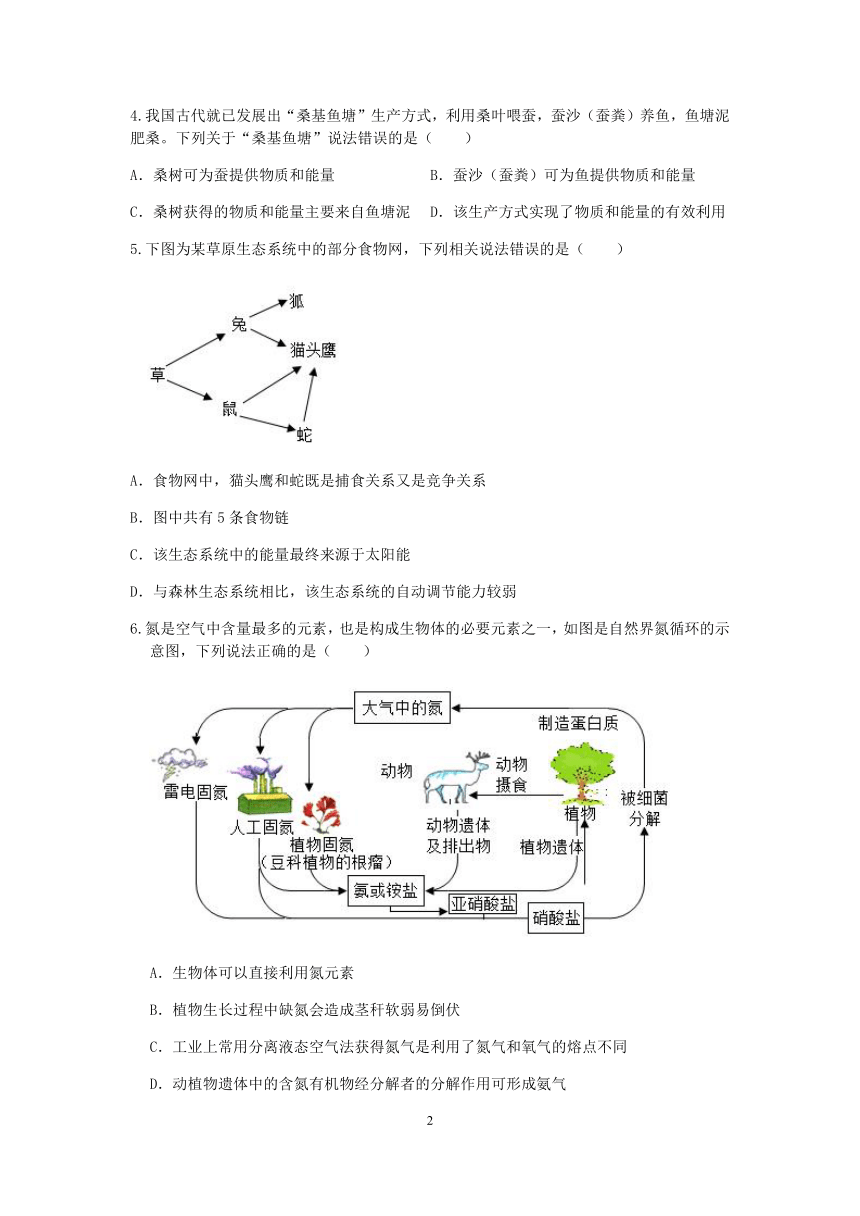

5.下图为某草原生态系统中的部分食物网,下列相关说法错误的是( )

A.食物网中,猫头鹰和蛇既是捕食关系又是竞争关系

B.图中共有5条食物链

C.该生态系统中的能量最终来源于太阳能

D.与森林生态系统相比,该生态系统的自动调节能力较弱

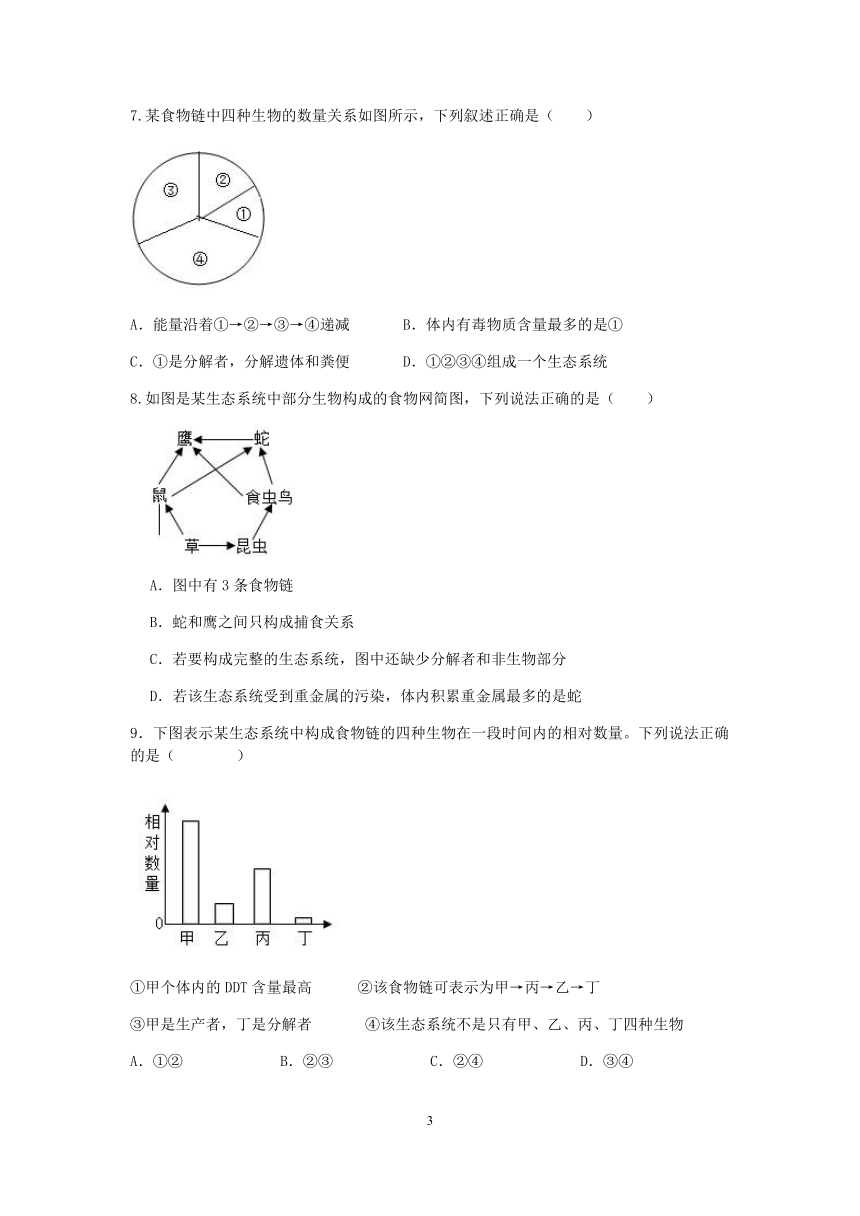

6.氮是空气中含量最多的元素,也是构成生物体的必要元素之一,如图是自然界氮循环的示意图,下列说法正确的是( )

A.生物体可以直接利用氮元素

B.植物生长过程中缺氮会造成茎秆软弱易倒伏

C.工业上常用分离液态空气法获得氮气是利用了氮气和氧气的熔点不同

D.动植物遗体中的含氮有机物经分解者的分解作用可形成氨气

7.某食物链中四种生物的数量关系如图所示,下列叙述正确是( )

A.能量沿着①→②→③→④递减 B.体内有毒物质含量最多的是①

C.①是分解者,分解遗体和粪便 D.①②③④组成一个生态系统

8.如图是某生态系统中部分生物构成的食物网简图,下列说法正确的是( )

A.图中有3条食物链

B.蛇和鹰之间只构成捕食关系

C.若要构成完整的生态系统,图中还缺少分解者和非生物部分

D.若该生态系统受到重金属的污染,体内积累重金属最多的是蛇

9.下图表示某生态系统中构成食物链的四种生物在一段时间内的相对数量。下列说法正确的是( )

①甲个体内的DDT含量最高 ②该食物链可表示为甲→丙→乙→丁

③甲是生产者,丁是分解者 ④该生态系统不是只有甲、乙、丙、丁四种生物

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

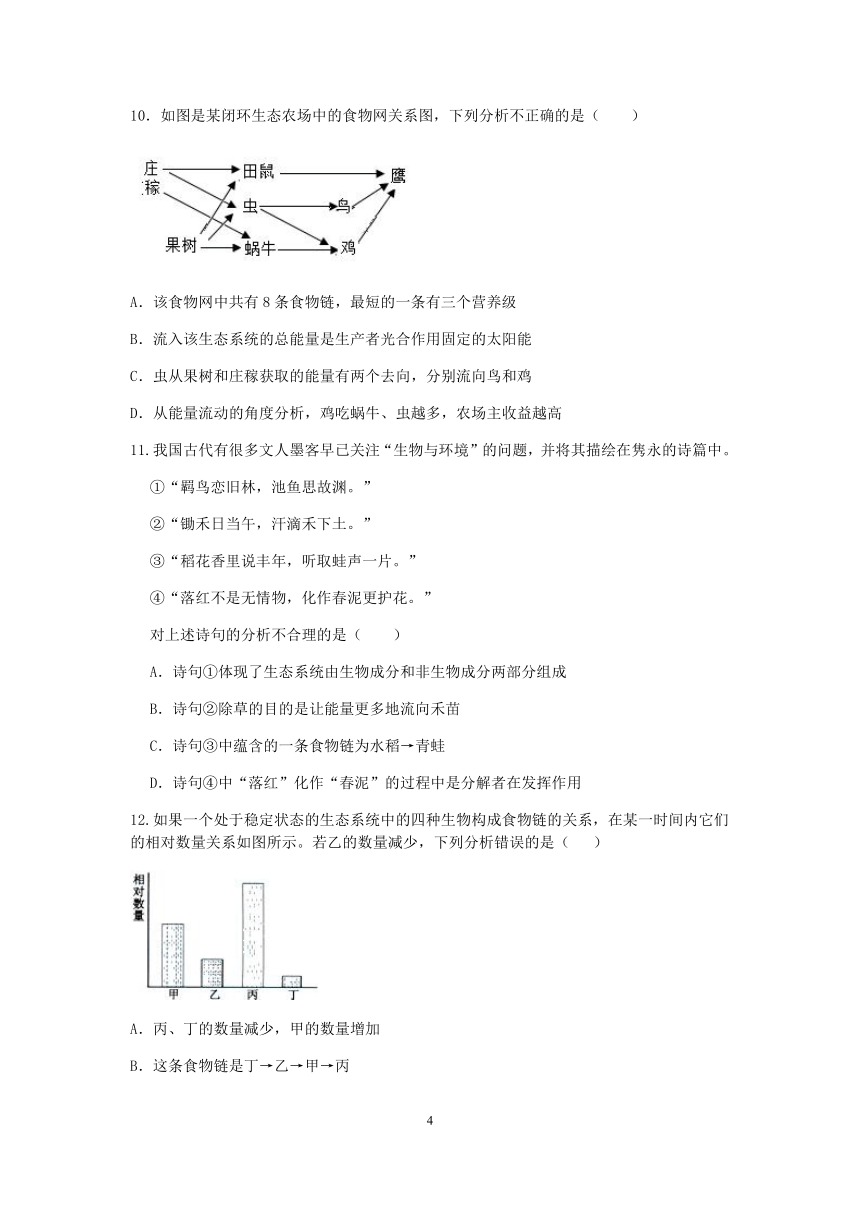

10.如图是某闭环生态农场中的食物网关系图,下列分析不正确的是( )

A.该食物网中共有8条食物链,最短的一条有三个营养级

B.流入该生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能

C.虫从果树和庄稼获取的能量有两个去向,分别流向鸟和鸡

D.从能量流动的角度分析,鸡吃蜗牛、虫越多,农场主收益越高

11.我国古代有很多文人墨客早已关注“生物与环境”的问题,并将其描绘在隽永的诗篇中。

①“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。”

②“锄禾日当午,汗滴禾下土。”

③“稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”

④“落红不是无情物,化作春泥更护花。”

对上述诗句的分析不合理的是( )

A.诗句①体现了生态系统由生物成分和非生物成分两部分组成

B.诗句②除草的目的是让能量更多地流向禾苗

C.诗句③中蕴含的一条食物链为水稻→青蛙

D.诗句④中“落红”化作“春泥”的过程中是分解者在发挥作用

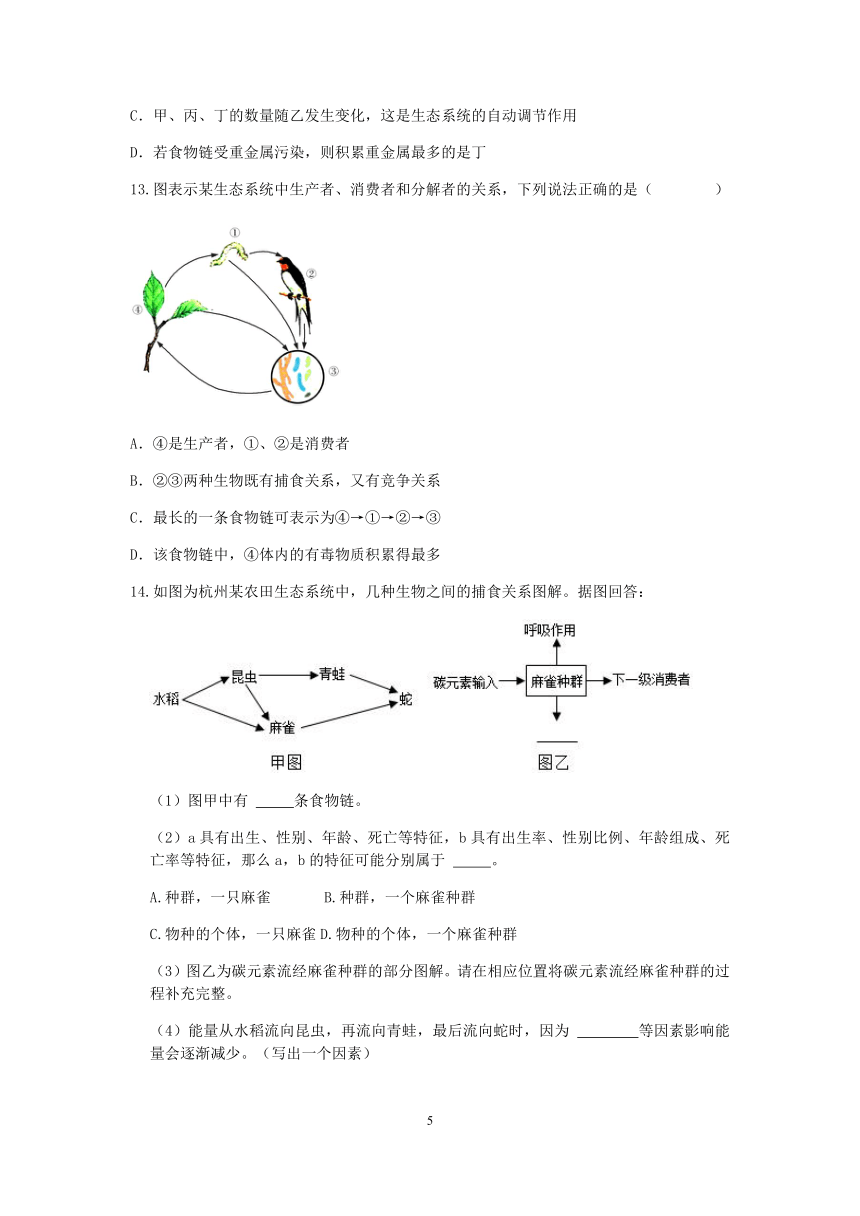

12.如果一个处于稳定状态的生态系统中的四种生物构成食物链的关系,在某一时间内它们的相对数量关系如图所示。若乙的数量减少,下列分析错误的是( )

A.丙、丁的数量减少,甲的数量增加

B.这条食物链是丁→乙→甲→丙

C.甲、丙、丁的数量随乙发生变化,这是生态系统的自动调节作用

D.若食物链受重金属污染,则积累重金属最多的是丁

13.图表示某生态系统中生产者、消费者和分解者的关系,下列说法正确的是( )

A.④是生产者,①、②是消费者

B.②③两种生物既有捕食关系,又有竞争关系

C.最长的一条食物链可表示为④→①→②→③

D.该食物链中,④体内的有毒物质积累得最多

14.如图为杭州某农田生态系统中,几种生物之间的捕食关系图解。据图回答:

(1)图甲中有 条食物链。

(2)a具有出生、性别、年龄、死亡等特征,b具有出生率、性别比例、年龄组成、死亡率等特征,那么a,b的特征可能分别属于 。

A.种群,一只麻雀 B.种群,一个麻雀种群

C.物种的个体,一只麻雀D.物种的个体,一个麻雀种群

(3)图乙为碳元素流经麻雀种群的部分图解。请在相应位置将碳元素流经麻雀种群的过程补充完整。

(4)能量从水稻流向昆虫,再流向青蛙,最后流向蛇时,因为 等因素影响能量会逐渐减少。(写出一个因素)

15.我国向世界郑重宣布:二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现“碳中和”。“碳中和”是指在一定区域内或生态系统中二氧化碳的收支相抵,即二氧化碳的排放量与吸收量相当。图一是某草原生态系统部分食物网,图二是生态系统的碳循环示意图。请据图分析并回答问题:

(1)图一要构成一个完整的生态系统,还需要补充的生物成分是图二中的 。

(2)若图二中的a、b、c代表图一中具有食物关系的三种生物,则b代表 。碳在a、b、c三种生物体内以 的形式存在。

(3)在生态系统中,能量流动是单向的、逐级减少的,食物网中下一级生物只能获得上一级生物大约10%~20%的能量。在“草→鼠→蛇→猫头鹰”这条食物链中,如果猫头鹰获得1千焦能量,则至少需要消耗草 千焦能量。

(4)为了我国2060年前力争实现“碳中和”的宏伟目标,作为中学生的你应该怎样做?

(答出一条即可)。

16.图一是某生态系统中的食物链和食物网,请据图回答:

(1)从生态系统的成分分析,图一中的鼠、兔、狐、蛇、鹰等各种动物,它们不能直接利用太阳能,只能以植物或其他动物为食,属于 。

(2)图一中的所有兔共同构成了一个 (选填“种群”或“群落”)。

(3)该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,说明生态系统具有一定的 能力。

(4)很多有毒物质进入生物体内不易分解,因而会随着食物链中营养级的升高,生物体内相对含量会增加。图二是图一中某条食物链各生物体内有毒物质的相对含量。根据相关信息,写出图二中丙所对应的生物是 。

参考答案

1.解:A、太子湾公园所有的郁金香属于一个种群,A错误。

B、生态系统由非生物成分和生物成分两部分组成,郁金香、樱花等所有生物不能构成一个生态系统。B错误。

C、生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,叫做生态平衡,生态平衡是一种动态平衡,之所以会出现这种平衡是因为生态系统具有一定的自我调节能力。C正确。

D、生态系统中的能量最终来源于生产者通过光合作用固定的太阳能,D错误。

故选:C。

2.解:A、保护生物多样性最为有效的措施是建立自然保护区,A正确;

B、大象是哺乳动物,最突出的特征在于胎生以及其幼仔由母体分泌的乳汁喂养长大,B错误;

C、大象在生态系统中属于消费者,C错误;

D、群落是在一定的自然区物生活的无机环境共同组成,大象不属于群落,D错误。

故选:A。

3.解:A、群落亦称生物群落,是指具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合,该红树林中所有的汀角攀树蟹构不成群落,A错误;

B、消费者主要是指不能进行光合作用的各种动物。它们的生存都直接或间接的依赖绿色植物制造的有机物。还包括寄生的植物如菟丝子以及寄生微生物,汀角攀树蟹属于消费者,B正确;

C、汀角攀树蟹属于节肢动物,节肢动物属于无脊椎动物,C正确;

D、汀角攀树蟹的栖树习性是长期自然选择的结果。D正确。

故选:A。

4.C

【解析】A.桑树是蚕的食物,蚕可以通过摄食,获得有机物,并通过呼吸作用释放其中的能量从而获得能量,因此桑树可为蚕提供物质和能量,A正确。

B.鱼可以摄食蚕沙,可以从中获得物质和能量,B正确。

C.桑树只能从鱼塘泥中获得无机盐和水分,其中不含能量,C错误。

D.“桑基鱼塘”使能量持续高效的流向对人类有益的部分,实现了物质和能量的有效利用,D正确。

故选C。

5.B

【解析】A.猫头鹰吃蛇,蛇被猫头鹰吃,因此猫头鹰与蛇的关系是捕食关系;猫头鹰与蛇之间相互争夺食物田鼠,因此猫头鹰与蛇的关系又是竞争关系。所以食物网中,猫头鹰与蛇既是捕食关系,又是竞争关系,A正确。

B.图中共有4条食物链:草→兔→狐,草→兔→猫头鹰,草→鼠→猫头鹰,草→鼠→蛇→猫头鹰,B 错误。

C.太阳能是一切能量的来源,C正确。

D.“与森林生态系统相比”,该生态系统的自我调节能力较弱的原因是生物种类少,营养结构简单,D正确。

故选B。

6.解:A、植物生长需要大量氮素营养,但植物不能直接利用大气中大量存在的氮气,错误。

B、氮肥作用能促使植物的茎、叶(营养生长)生长茂盛,叶色浓绿。土壤缺氮时,植株矮小,叶片黄化,花芽分化延迟,花芽数减少。一株绿色植物的幼苗(如小麦),在生长过程中缺氮,其最可能出现的症状是生长矮小,叶色发黄,错误。

C、工业上制氮气采用的是分离液态空气法:在低温条件下加压,使空气转变为液态空气,然后蒸发;由于液态氮的沸点比液态氧的沸点低,因此氮气首先从液态空气中蒸发出来,剩下的主要是液态氧,错误。

D、动植物遗体中的含氮有机物经分解者的分解作用可形成氨气,进而形成含氮的铵盐,从而为植物提供氮素肥料,正确。

故选:D。

7.B

【解析】A.在生态系统中,能量是沿着食物链传递的,能量沿食物链传递的规律是单向流动、逐级递减的,因此越往食物链的末端,能量越少,生物的数量也随着食物链级别的升高减少。故能量沿着④→③→②→①递减,错误。

B.生态系统中,有毒物质沿食物链积累,营养级别越高,体内积累的有毒物质越多。该生态系统的最高级消费者是①,所以①内积累有毒物质最多,正确。

C.食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者→...,注意起始点是生产者。故①是三级消费者,错误。

D.生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌),故①②③④不能组成一个生态系统,错误。

故选B。

8.解:A、该生态系统中有4条食物链,例如:草→鼠→鹰;草→鼠→蛇;草→昆虫→食虫鸟→鹰;草→昆虫→食虫鸟→蛇→鹰,A错误;

B、鹰和蛇都是生态系统中的高级消费者,处在不同营养级;鹰以蛇为食,为捕食关系;同时又处于同一营养级,都以鼠为食物,故又为竞争关系。B错误;

C、一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。图中还缺少的是分解者和非生物部分。故C正确。

D、有毒物质沿着食物链流动并逐级积累,营养级别越高,有毒物质含量越高。鹰在食物链的末端营养级别最高,则体内的有毒物质的含量最高,故D错误。

故选:C。

9.C

【解析】结合分析,可知这四种生物可构成食物链:甲→丙→乙→丁,②说法正确;在生态系统中有毒物质(重金属等)在食物链中随着营养级别的增高有富集现象,营养级别越高所积累的有毒物质越高。所以,在食物链“甲→丙→乙→丁”中,丁体内的DDT含量最高,①说法错误;根据食物链“甲→丙→乙→丁”可知,甲是生产者,丁是三级消费者,③说法错误;生态系统是指在一定的空间范围内,生物与环境所形成的统一的整体。它包括该空间范围内的所有生物及其生活的环境,④说法正确,C符合题意。

故选C。

10.C

【解析】A.结合分析可知,该食物网中共有8条食物链,最短的一条有三个营养级,A正确。

B.通常,在生态系统中,生产者(植物)能够通过光合作用制造有机物,并将光能储存在有机物中,为自身和其他生物提供了食物和能量,因此,流入该生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能,B正确。

C.虫从果树和庄稼获取的能量最终去向有:虫本身的呼吸消耗,流向鸟和鸡,流向分解者,C错误。

D.从能量流动的角度分析,鸡吃蜗牛、虫越多,能量更多地流向了鸡,因此农场主收益越高,D正确。

故选C。

11.解:A、生态系统由生物部分和非生物部分组成。所以“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”一句中既体现了生态系统由生物成分和非生物成分两部分组成。A正确。

B、“锄禾日当午,汗滴禾下土”反映了农作物和杂草之间的竞争关系,除草的目的是让能量更多地流向禾苗。B正确。

C、生态系统中,生产者和消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。水稻属于生产者,害虫和青蛙都是动物直接或间接以水稻为食,属于消费者。食物链以生产者开始,以最高营养级结束,所以青蛙、水稻、害虫之间最长的食物链是水稻→害虫→青蛙。C错误。

D、腐生细菌、真菌等会把动物、植物的遗体遗物分解成二氧化碳、水和无机盐等,归还土壤,供植物重新利用,可见它们作为分解者促进了自然界中的物质循环,“落红不是无情物,化作春泥更护花”中“落红”化作“春泥”的过程中,是生态系统中的分解者(成分)在发挥作用,而“春泥”更护“花”,则体现了生态系统中的物质循环过程。D正确。

故选:C。

12.B

【解析】A.由分析知丙是生产者,若乙的数量减少,则就甲因缺少天敌而数量增加,丁缺少食物数量减少,而甲的数量增加会导致丙的数量减少,A正确。

B.图中丙的相对数量最多营养级别最低,属于生产者,甲次之属于初级消费者,乙再次之,属于次级消费者,丁属于第三级消费者。四种生物构成的食物链可表示为:丙→甲→乙→丁,B错误。

C.生态平衡是一种动态的、相对的平衡,不是生物数量的恒定不变,如动物有迁入、有迁出,有死亡、有出生,各种生物的数量是变化的,又是相对稳定的,总会因系统中某一部分先发生改变,引起不平衡,然后依靠生态系统的自我调节能力使其又进入新的平衡状态,甲、丙、丁的数量随乙发生变化,这是生态系统的自动调节作用,C正确。

D.由于生物富集现象,营养级别越高积累的有毒物质就越多,丁的营养级别最高含有的有毒物质最多,D正确。

故选B。

13.A

【解析】A.图中④代表植物,属于生产者。①代表植食性动物、②代表肉食性动物,属于消费者,A符合题意。

B.②代表肉食性动物。③代表细菌和真菌,属于分解者,可以将①②④的遗体和排出物中的有机物分解为简单的无机物,它们之间的关系不属于捕食和竞争关系,B不符合题意。

C.根据分析,结合AB选项的解析,可知题图中的食物链为④→①→②,没有③分解者,C不符合题意。

D.有毒物质沿食物链流动逐级积累,营养级越高有毒物质积累越多。在食物链为④→①→②中,②体内的有毒物质积累最多,D不符合题意。

故选A。

14.解:(1)图中食物链有:水稻→昆虫→青蛙→蛇、水稻→昆虫→麻雀→蛇、水稻→麻雀→蛇,因此图中有3条食物链.

(2)a具有出生、性别、年龄、死亡等特征,表明a是物种的个体;b具有出生率、性别比例、年龄组成、死亡率等特征,表明b是一个麻雀种群,因此a,b的特征可能分别属于物种的个体,一个麻雀种群,故选D.

(3)碳元素随着捕食输入麻雀种群,麻雀种群中的一部分碳元素通过呼吸作用以二氧化碳的形式进入大气,一部分碳元素随着捕食输入下一级消费者,还有一部分碳元素被分解者分解利用.因此碳元素流经麻雀种群的部分图解如图:

(4)能量从水稻流向昆虫,再流向青蛙,最后流向蛇时,因为植物自身的呼吸作用、被分解者分解利用等因素影响,能量会逐级减少。

故答案为:

(1)3;

(2)D;

(3)

(4)生物自身的呼吸作用。

15.解:(1)图二中乙能吸收大气中的二氧化碳,是生产者青草;丙是消费者;甲是分解者。若图一要构成一个完整的生态系统,还需要补充的生物成分是甲分解者。

(2)能量沿食物链逐级递减,营养级别越高,体内有机物含量越少。图二是生态系统的碳循环示意图,图二中的食物链是;草→c→a→b,对应图一中的食物链是:草→食草昆虫→食虫鸟→猫头鹰、草→鼠→蛇→猫头鹰,因此b表示的是猫头鹰。大气中的碳以二氧化碳形式存在,生物体内的碳以有机物形式存在,所以碳在a、b、c三种生物体内以有机物的形式存在。

(3)能量流动的特点是单向流动逐级递减,食物链中只有10%﹣20%的能量能流入下一营养级。因此,在“草→鼠→蛇→猫头鹰”这条食物链中,猫头鹰要获得1千焦的能量”,至少需要草提供的能量:

1÷20%÷20%÷20%=125(千焦)的能量。

(4)大量二氧化碳气体的排放造成了温室效应的发生,加据了全球变暖的趋势。为我国2060年前力争实现“碳中和”的宏伟目标,我们应该节约用电、爱护植被、绿色出行等。

故答案为:(1)甲;

(2)猫头鹰;有机物;

(3)125;

(4)节约用电(或爱护植被、绿色出行等)。

16.解:(1)消费者主要指各种动物,动物不能进行光合作用,必需以现成的有机物为食,它们直接或间接以植物为食。该草原生态系统中的鼠、兔、狐、蛇、鹰等动物属于生态系统成分中的消费者。

(2)种群指同一时间生活在一定自然区域内,同种生物的所有个体。故图一中所有的兔构成了一个种群。

(3)在生态系统中,各种生物的数量虽然在不断地变化着,但是在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统其有一定的自动调节能力。该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有自我调节能力。

(4)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;在该生态系统中鹰所处的营养级别最高,其体内有毒物质含量会最高;图二表示该生态系统有毒物质相对含量,则四种生物构成的食物链是丁→乙→甲→丙,图二中的丙对应的生物是鹰。

故答案为:(1)消费者。

(2)种群。

(3)自我调节(或自动调节)。

(4)鹰。

生物与环境

A.所有的郁金香构成了一个群落

B.郁金香、樱花等所有生物构成了一个生态系统

C.生态系统具有一定的自动调节能力

D.生态系统中的能量最终来源于生产者

2.2021年9月10日,云南野象群长途旅行终于结束,完全进入传统栖息地。从生物角度分析,下列选项正确的是( )

A.保护生物多样性的有效措施是建立自然保护区

B.大象是属于卵生动物

C.大象在生态系统中属于分解者

D.图中的大象属于一个群落

3.香港在汀角红树林首次发现树栖蟹,取名“汀角攀树蟹”(如图),为全球新品种。对于汀角攀树蟹认识错误的是( )

A.该红树林中所有的“汀角攀树蟹”构成一个生物群落

B.在生态系统成分中,“汀角攀树蟹”属于消费者

C.在生物分类中,“汀角攀树蟹”属于无脊椎动物

D.“汀角攀树蟹”的栖树习性是长期自然选择的结果

4.我国古代就已发展出“桑基鱼塘”生产方式,利用桑叶喂蚕,蚕沙(蚕粪)养鱼,鱼塘泥肥桑。下列关于“桑基鱼塘”说法错误的是( )

A.桑树可为蚕提供物质和能量 B.蚕沙(蚕粪)可为鱼提供物质和能量

C.桑树获得的物质和能量主要来自鱼塘泥 D.该生产方式实现了物质和能量的有效利用

5.下图为某草原生态系统中的部分食物网,下列相关说法错误的是( )

A.食物网中,猫头鹰和蛇既是捕食关系又是竞争关系

B.图中共有5条食物链

C.该生态系统中的能量最终来源于太阳能

D.与森林生态系统相比,该生态系统的自动调节能力较弱

6.氮是空气中含量最多的元素,也是构成生物体的必要元素之一,如图是自然界氮循环的示意图,下列说法正确的是( )

A.生物体可以直接利用氮元素

B.植物生长过程中缺氮会造成茎秆软弱易倒伏

C.工业上常用分离液态空气法获得氮气是利用了氮气和氧气的熔点不同

D.动植物遗体中的含氮有机物经分解者的分解作用可形成氨气

7.某食物链中四种生物的数量关系如图所示,下列叙述正确是( )

A.能量沿着①→②→③→④递减 B.体内有毒物质含量最多的是①

C.①是分解者,分解遗体和粪便 D.①②③④组成一个生态系统

8.如图是某生态系统中部分生物构成的食物网简图,下列说法正确的是( )

A.图中有3条食物链

B.蛇和鹰之间只构成捕食关系

C.若要构成完整的生态系统,图中还缺少分解者和非生物部分

D.若该生态系统受到重金属的污染,体内积累重金属最多的是蛇

9.下图表示某生态系统中构成食物链的四种生物在一段时间内的相对数量。下列说法正确的是( )

①甲个体内的DDT含量最高 ②该食物链可表示为甲→丙→乙→丁

③甲是生产者,丁是分解者 ④该生态系统不是只有甲、乙、丙、丁四种生物

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

10.如图是某闭环生态农场中的食物网关系图,下列分析不正确的是( )

A.该食物网中共有8条食物链,最短的一条有三个营养级

B.流入该生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能

C.虫从果树和庄稼获取的能量有两个去向,分别流向鸟和鸡

D.从能量流动的角度分析,鸡吃蜗牛、虫越多,农场主收益越高

11.我国古代有很多文人墨客早已关注“生物与环境”的问题,并将其描绘在隽永的诗篇中。

①“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。”

②“锄禾日当午,汗滴禾下土。”

③“稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”

④“落红不是无情物,化作春泥更护花。”

对上述诗句的分析不合理的是( )

A.诗句①体现了生态系统由生物成分和非生物成分两部分组成

B.诗句②除草的目的是让能量更多地流向禾苗

C.诗句③中蕴含的一条食物链为水稻→青蛙

D.诗句④中“落红”化作“春泥”的过程中是分解者在发挥作用

12.如果一个处于稳定状态的生态系统中的四种生物构成食物链的关系,在某一时间内它们的相对数量关系如图所示。若乙的数量减少,下列分析错误的是( )

A.丙、丁的数量减少,甲的数量增加

B.这条食物链是丁→乙→甲→丙

C.甲、丙、丁的数量随乙发生变化,这是生态系统的自动调节作用

D.若食物链受重金属污染,则积累重金属最多的是丁

13.图表示某生态系统中生产者、消费者和分解者的关系,下列说法正确的是( )

A.④是生产者,①、②是消费者

B.②③两种生物既有捕食关系,又有竞争关系

C.最长的一条食物链可表示为④→①→②→③

D.该食物链中,④体内的有毒物质积累得最多

14.如图为杭州某农田生态系统中,几种生物之间的捕食关系图解。据图回答:

(1)图甲中有 条食物链。

(2)a具有出生、性别、年龄、死亡等特征,b具有出生率、性别比例、年龄组成、死亡率等特征,那么a,b的特征可能分别属于 。

A.种群,一只麻雀 B.种群,一个麻雀种群

C.物种的个体,一只麻雀D.物种的个体,一个麻雀种群

(3)图乙为碳元素流经麻雀种群的部分图解。请在相应位置将碳元素流经麻雀种群的过程补充完整。

(4)能量从水稻流向昆虫,再流向青蛙,最后流向蛇时,因为 等因素影响能量会逐渐减少。(写出一个因素)

15.我国向世界郑重宣布:二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现“碳中和”。“碳中和”是指在一定区域内或生态系统中二氧化碳的收支相抵,即二氧化碳的排放量与吸收量相当。图一是某草原生态系统部分食物网,图二是生态系统的碳循环示意图。请据图分析并回答问题:

(1)图一要构成一个完整的生态系统,还需要补充的生物成分是图二中的 。

(2)若图二中的a、b、c代表图一中具有食物关系的三种生物,则b代表 。碳在a、b、c三种生物体内以 的形式存在。

(3)在生态系统中,能量流动是单向的、逐级减少的,食物网中下一级生物只能获得上一级生物大约10%~20%的能量。在“草→鼠→蛇→猫头鹰”这条食物链中,如果猫头鹰获得1千焦能量,则至少需要消耗草 千焦能量。

(4)为了我国2060年前力争实现“碳中和”的宏伟目标,作为中学生的你应该怎样做?

(答出一条即可)。

16.图一是某生态系统中的食物链和食物网,请据图回答:

(1)从生态系统的成分分析,图一中的鼠、兔、狐、蛇、鹰等各种动物,它们不能直接利用太阳能,只能以植物或其他动物为食,属于 。

(2)图一中的所有兔共同构成了一个 (选填“种群”或“群落”)。

(3)该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,说明生态系统具有一定的 能力。

(4)很多有毒物质进入生物体内不易分解,因而会随着食物链中营养级的升高,生物体内相对含量会增加。图二是图一中某条食物链各生物体内有毒物质的相对含量。根据相关信息,写出图二中丙所对应的生物是 。

参考答案

1.解:A、太子湾公园所有的郁金香属于一个种群,A错误。

B、生态系统由非生物成分和生物成分两部分组成,郁金香、樱花等所有生物不能构成一个生态系统。B错误。

C、生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态,叫做生态平衡,生态平衡是一种动态平衡,之所以会出现这种平衡是因为生态系统具有一定的自我调节能力。C正确。

D、生态系统中的能量最终来源于生产者通过光合作用固定的太阳能,D错误。

故选:C。

2.解:A、保护生物多样性最为有效的措施是建立自然保护区,A正确;

B、大象是哺乳动物,最突出的特征在于胎生以及其幼仔由母体分泌的乳汁喂养长大,B错误;

C、大象在生态系统中属于消费者,C错误;

D、群落是在一定的自然区物生活的无机环境共同组成,大象不属于群落,D错误。

故选:A。

3.解:A、群落亦称生物群落,是指具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合,该红树林中所有的汀角攀树蟹构不成群落,A错误;

B、消费者主要是指不能进行光合作用的各种动物。它们的生存都直接或间接的依赖绿色植物制造的有机物。还包括寄生的植物如菟丝子以及寄生微生物,汀角攀树蟹属于消费者,B正确;

C、汀角攀树蟹属于节肢动物,节肢动物属于无脊椎动物,C正确;

D、汀角攀树蟹的栖树习性是长期自然选择的结果。D正确。

故选:A。

4.C

【解析】A.桑树是蚕的食物,蚕可以通过摄食,获得有机物,并通过呼吸作用释放其中的能量从而获得能量,因此桑树可为蚕提供物质和能量,A正确。

B.鱼可以摄食蚕沙,可以从中获得物质和能量,B正确。

C.桑树只能从鱼塘泥中获得无机盐和水分,其中不含能量,C错误。

D.“桑基鱼塘”使能量持续高效的流向对人类有益的部分,实现了物质和能量的有效利用,D正确。

故选C。

5.B

【解析】A.猫头鹰吃蛇,蛇被猫头鹰吃,因此猫头鹰与蛇的关系是捕食关系;猫头鹰与蛇之间相互争夺食物田鼠,因此猫头鹰与蛇的关系又是竞争关系。所以食物网中,猫头鹰与蛇既是捕食关系,又是竞争关系,A正确。

B.图中共有4条食物链:草→兔→狐,草→兔→猫头鹰,草→鼠→猫头鹰,草→鼠→蛇→猫头鹰,B 错误。

C.太阳能是一切能量的来源,C正确。

D.“与森林生态系统相比”,该生态系统的自我调节能力较弱的原因是生物种类少,营养结构简单,D正确。

故选B。

6.解:A、植物生长需要大量氮素营养,但植物不能直接利用大气中大量存在的氮气,错误。

B、氮肥作用能促使植物的茎、叶(营养生长)生长茂盛,叶色浓绿。土壤缺氮时,植株矮小,叶片黄化,花芽分化延迟,花芽数减少。一株绿色植物的幼苗(如小麦),在生长过程中缺氮,其最可能出现的症状是生长矮小,叶色发黄,错误。

C、工业上制氮气采用的是分离液态空气法:在低温条件下加压,使空气转变为液态空气,然后蒸发;由于液态氮的沸点比液态氧的沸点低,因此氮气首先从液态空气中蒸发出来,剩下的主要是液态氧,错误。

D、动植物遗体中的含氮有机物经分解者的分解作用可形成氨气,进而形成含氮的铵盐,从而为植物提供氮素肥料,正确。

故选:D。

7.B

【解析】A.在生态系统中,能量是沿着食物链传递的,能量沿食物链传递的规律是单向流动、逐级递减的,因此越往食物链的末端,能量越少,生物的数量也随着食物链级别的升高减少。故能量沿着④→③→②→①递减,错误。

B.生态系统中,有毒物质沿食物链积累,营养级别越高,体内积累的有毒物质越多。该生态系统的最高级消费者是①,所以①内积累有毒物质最多,正确。

C.食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者→...,注意起始点是生产者。故①是三级消费者,错误。

D.生态系统包括生物成分和非生物成分,生物成分包括生产者(绿色植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌),故①②③④不能组成一个生态系统,错误。

故选B。

8.解:A、该生态系统中有4条食物链,例如:草→鼠→鹰;草→鼠→蛇;草→昆虫→食虫鸟→鹰;草→昆虫→食虫鸟→蛇→鹰,A错误;

B、鹰和蛇都是生态系统中的高级消费者,处在不同营养级;鹰以蛇为食,为捕食关系;同时又处于同一营养级,都以鼠为食物,故又为竞争关系。B错误;

C、一个完整的生态系统包括生物部分和非生物部分,非生物部分包括阳光、空气、水、温度等,生物部分由生产者(植物)、消费者(动物)和分解者(细菌、真菌)组成。图中还缺少的是分解者和非生物部分。故C正确。

D、有毒物质沿着食物链流动并逐级积累,营养级别越高,有毒物质含量越高。鹰在食物链的末端营养级别最高,则体内的有毒物质的含量最高,故D错误。

故选:C。

9.C

【解析】结合分析,可知这四种生物可构成食物链:甲→丙→乙→丁,②说法正确;在生态系统中有毒物质(重金属等)在食物链中随着营养级别的增高有富集现象,营养级别越高所积累的有毒物质越高。所以,在食物链“甲→丙→乙→丁”中,丁体内的DDT含量最高,①说法错误;根据食物链“甲→丙→乙→丁”可知,甲是生产者,丁是三级消费者,③说法错误;生态系统是指在一定的空间范围内,生物与环境所形成的统一的整体。它包括该空间范围内的所有生物及其生活的环境,④说法正确,C符合题意。

故选C。

10.C

【解析】A.结合分析可知,该食物网中共有8条食物链,最短的一条有三个营养级,A正确。

B.通常,在生态系统中,生产者(植物)能够通过光合作用制造有机物,并将光能储存在有机物中,为自身和其他生物提供了食物和能量,因此,流入该生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能,B正确。

C.虫从果树和庄稼获取的能量最终去向有:虫本身的呼吸消耗,流向鸟和鸡,流向分解者,C错误。

D.从能量流动的角度分析,鸡吃蜗牛、虫越多,能量更多地流向了鸡,因此农场主收益越高,D正确。

故选C。

11.解:A、生态系统由生物部分和非生物部分组成。所以“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”一句中既体现了生态系统由生物成分和非生物成分两部分组成。A正确。

B、“锄禾日当午,汗滴禾下土”反映了农作物和杂草之间的竞争关系,除草的目的是让能量更多地流向禾苗。B正确。

C、生态系统中,生产者和消费者之间吃与被吃的关系构成食物链。水稻属于生产者,害虫和青蛙都是动物直接或间接以水稻为食,属于消费者。食物链以生产者开始,以最高营养级结束,所以青蛙、水稻、害虫之间最长的食物链是水稻→害虫→青蛙。C错误。

D、腐生细菌、真菌等会把动物、植物的遗体遗物分解成二氧化碳、水和无机盐等,归还土壤,供植物重新利用,可见它们作为分解者促进了自然界中的物质循环,“落红不是无情物,化作春泥更护花”中“落红”化作“春泥”的过程中,是生态系统中的分解者(成分)在发挥作用,而“春泥”更护“花”,则体现了生态系统中的物质循环过程。D正确。

故选:C。

12.B

【解析】A.由分析知丙是生产者,若乙的数量减少,则就甲因缺少天敌而数量增加,丁缺少食物数量减少,而甲的数量增加会导致丙的数量减少,A正确。

B.图中丙的相对数量最多营养级别最低,属于生产者,甲次之属于初级消费者,乙再次之,属于次级消费者,丁属于第三级消费者。四种生物构成的食物链可表示为:丙→甲→乙→丁,B错误。

C.生态平衡是一种动态的、相对的平衡,不是生物数量的恒定不变,如动物有迁入、有迁出,有死亡、有出生,各种生物的数量是变化的,又是相对稳定的,总会因系统中某一部分先发生改变,引起不平衡,然后依靠生态系统的自我调节能力使其又进入新的平衡状态,甲、丙、丁的数量随乙发生变化,这是生态系统的自动调节作用,C正确。

D.由于生物富集现象,营养级别越高积累的有毒物质就越多,丁的营养级别最高含有的有毒物质最多,D正确。

故选B。

13.A

【解析】A.图中④代表植物,属于生产者。①代表植食性动物、②代表肉食性动物,属于消费者,A符合题意。

B.②代表肉食性动物。③代表细菌和真菌,属于分解者,可以将①②④的遗体和排出物中的有机物分解为简单的无机物,它们之间的关系不属于捕食和竞争关系,B不符合题意。

C.根据分析,结合AB选项的解析,可知题图中的食物链为④→①→②,没有③分解者,C不符合题意。

D.有毒物质沿食物链流动逐级积累,营养级越高有毒物质积累越多。在食物链为④→①→②中,②体内的有毒物质积累最多,D不符合题意。

故选A。

14.解:(1)图中食物链有:水稻→昆虫→青蛙→蛇、水稻→昆虫→麻雀→蛇、水稻→麻雀→蛇,因此图中有3条食物链.

(2)a具有出生、性别、年龄、死亡等特征,表明a是物种的个体;b具有出生率、性别比例、年龄组成、死亡率等特征,表明b是一个麻雀种群,因此a,b的特征可能分别属于物种的个体,一个麻雀种群,故选D.

(3)碳元素随着捕食输入麻雀种群,麻雀种群中的一部分碳元素通过呼吸作用以二氧化碳的形式进入大气,一部分碳元素随着捕食输入下一级消费者,还有一部分碳元素被分解者分解利用.因此碳元素流经麻雀种群的部分图解如图:

(4)能量从水稻流向昆虫,再流向青蛙,最后流向蛇时,因为植物自身的呼吸作用、被分解者分解利用等因素影响,能量会逐级减少。

故答案为:

(1)3;

(2)D;

(3)

(4)生物自身的呼吸作用。

15.解:(1)图二中乙能吸收大气中的二氧化碳,是生产者青草;丙是消费者;甲是分解者。若图一要构成一个完整的生态系统,还需要补充的生物成分是甲分解者。

(2)能量沿食物链逐级递减,营养级别越高,体内有机物含量越少。图二是生态系统的碳循环示意图,图二中的食物链是;草→c→a→b,对应图一中的食物链是:草→食草昆虫→食虫鸟→猫头鹰、草→鼠→蛇→猫头鹰,因此b表示的是猫头鹰。大气中的碳以二氧化碳形式存在,生物体内的碳以有机物形式存在,所以碳在a、b、c三种生物体内以有机物的形式存在。

(3)能量流动的特点是单向流动逐级递减,食物链中只有10%﹣20%的能量能流入下一营养级。因此,在“草→鼠→蛇→猫头鹰”这条食物链中,猫头鹰要获得1千焦的能量”,至少需要草提供的能量:

1÷20%÷20%÷20%=125(千焦)的能量。

(4)大量二氧化碳气体的排放造成了温室效应的发生,加据了全球变暖的趋势。为我国2060年前力争实现“碳中和”的宏伟目标,我们应该节约用电、爱护植被、绿色出行等。

故答案为:(1)甲;

(2)猫头鹰;有机物;

(3)125;

(4)节约用电(或爱护植被、绿色出行等)。

16.解:(1)消费者主要指各种动物,动物不能进行光合作用,必需以现成的有机物为食,它们直接或间接以植物为食。该草原生态系统中的鼠、兔、狐、蛇、鹰等动物属于生态系统成分中的消费者。

(2)种群指同一时间生活在一定自然区域内,同种生物的所有个体。故图一中所有的兔构成了一个种群。

(3)在生态系统中,各种生物的数量虽然在不断地变化着,但是在一般情况下,生态系统中各种生物的数量和所占的比例是相对稳定的。这说明生态系统其有一定的自动调节能力。该生态系统中,当鼠和兔的数量增多时,植被会遭到破坏,而食肉动物数量的增加又使鼠和兔的数量减少,森林植被得以恢复,由此可以看出生态系统具有自我调节能力。

(4)生态系统中的有毒物质会沿食物链不断积累,因此营养级别最高的生物,其体内积累的有毒物质会最多;在该生态系统中鹰所处的营养级别最高,其体内有毒物质含量会最高;图二表示该生态系统有毒物质相对含量,则四种生物构成的食物链是丁→乙→甲→丙,图二中的丙对应的生物是鹰。

故答案为:(1)消费者。

(2)种群。

(3)自我调节(或自动调节)。

(4)鹰。

生物与环境

同课章节目录