14.1 故都的秋 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.1 故都的秋 课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-25 11:02:07 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

郁达夫

写作背景

在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。”

郁达夫是个热忱的爱国主义者,他积极投身抗日救亡活动。1933年4月,由于国民党反动派白色恐怖的原因,作者从上海移居杭州。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并写下了本文。

探究

请找出文章的中心句(文眼句):即表明故都之秋的特点的句子。

可是啊,北国的秋,却特别来得清,来得静,来得悲凉。

北国的秋——清、静、悲凉。

探究

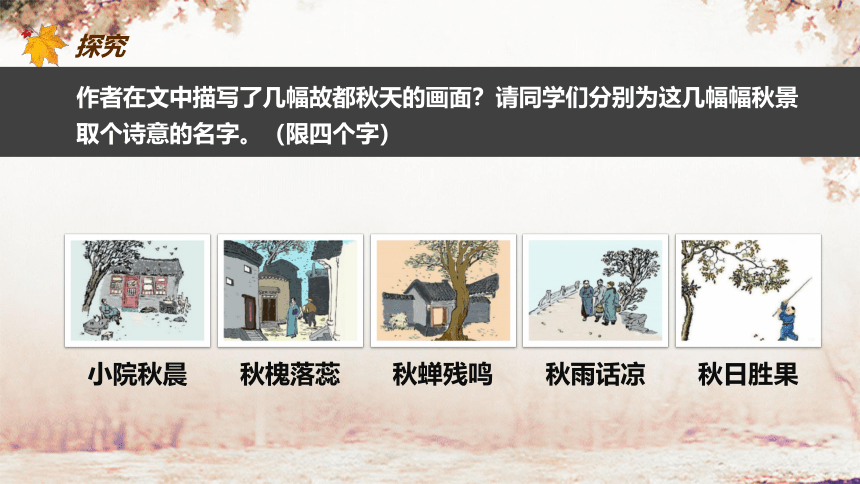

作者在文中描写了几幅故都秋天的画面?请同学们分别为这几幅幅秋景取个诗意的名字。(限四个字)

小院秋晨

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

秋日胜果

探究

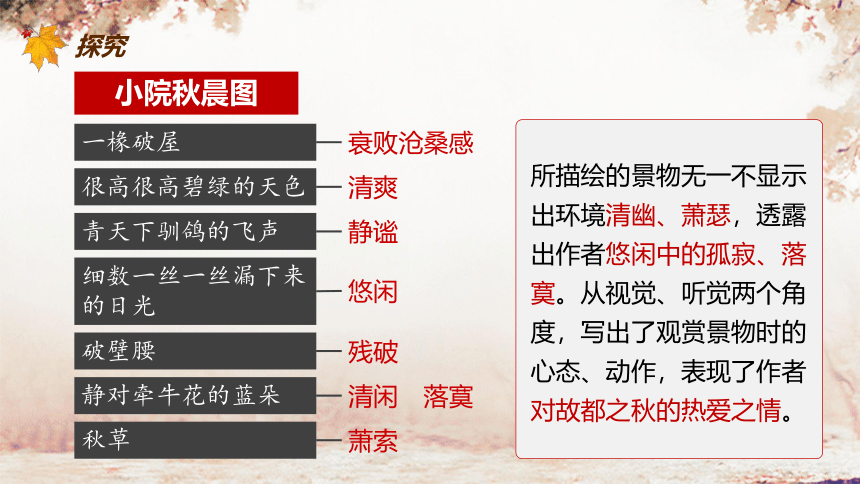

小院秋晨图

一椽破屋

衰败沧桑感

很高很高碧绿的天色

清爽

青天下驯鸽的飞声

静谧

细数一丝一丝漏下来的日光

悠闲

破壁腰

残破

静对牵牛花的蓝朵

清闲 落寞

秋草

萧索

所描绘的景物无一不显示出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠闲中的孤寂、落寞。从视觉、听觉两个角度,写出了观赏景物时的心态、动作,表现了作者对故都之秋的热爱之情。

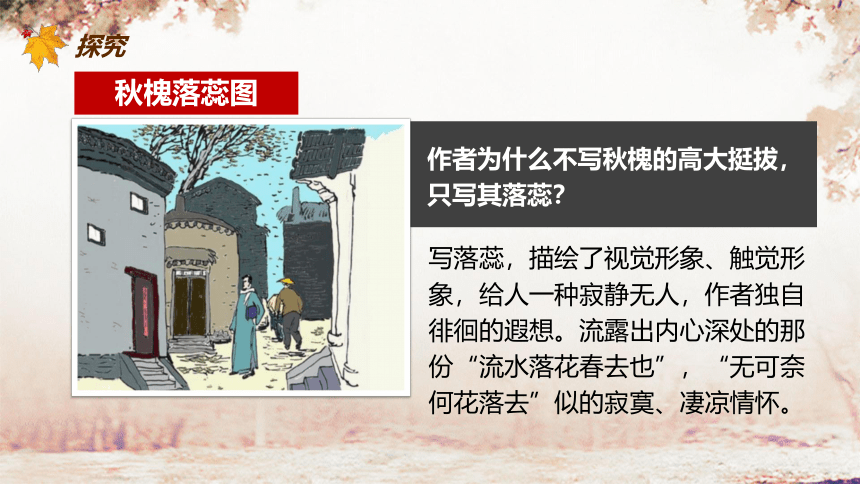

秋槐落蕊图

作者为什么不写秋槐的高大挺拔,只写其落蕊?

探究

写落蕊,描绘了视觉形象、触觉形象,给人一种寂静无人,作者独自徘徊的遐想。流露出内心深处的那份“流水落花春去也”,“无可奈何花落去”似的寂寞、凄凉情怀。

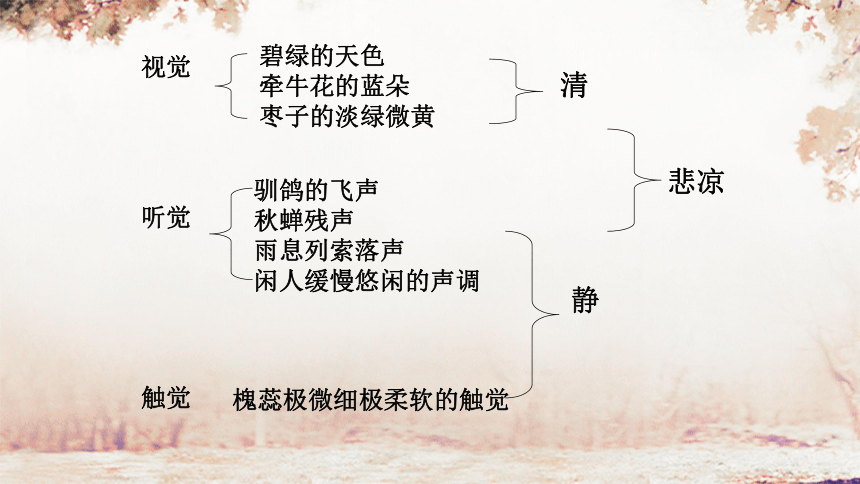

视觉

听觉

触觉

碧绿的天色

牵牛花的蓝朵

枣子的淡绿微黄

驯鸽的飞声

秋蝉残声

雨息列索落声

闲人缓慢悠闲的声调

槐蕊极微细极柔软的触觉

清

静

悲凉

小院秋晨图

本图里描写了哪些景物,具有怎样的特点?从中体现了作者怎样的情感?

探究

探究

小院秋晨图

一椽破屋

衰败沧桑感

很高很高碧绿的天色

清爽

青天下驯鸽的飞声

静谧

细数一丝一丝漏下来的日光

悠闲

破壁腰

残破

静对牵牛花的蓝朵

清闲 落寞

秋草

萧索

所描绘的景物无一不显示出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠闲中的孤寂、落寞。从视觉、听觉两个角度,写出了观赏景物时的心态、动作,表现了作者对故都之秋的热爱之情。

秋槐落蕊图

作者为什么不写秋槐的高大挺拔,只写其落蕊?

探究

写落蕊,描绘了视觉形象、触觉形象,给人一种寂静无人,作者独自徘徊的遐想。流露出内心深处的那份“流水落花春去也”,“无可奈何花落去”似的寂寞、凄凉情怀。

秋蝉残鸣图

写秋蝉的目的何在?

探究

几声秋蝉的哀鸣足以牵动作者心魂,渲染了故都之秋寂廖、悲凉的气氛。此处以动衬静,令人顿生“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之感,加“浓”了秋味。

秋雨话凉图

作者笔下的“秋雨图”有何特点?

探究

写了灰沉沉的天底、凉风、急雨,一句一景,写出了北国清秋之雨忽来忽去的情景。云的景象、雨的阵势,活灵活现。

在“秋雨图”里加入“都市闲人”有怎样的作用?

探究

更具故都的地方特点,这样悠然闲适的互答,更能感悟生活的淡泊,也流露出了作者对“都市闲人”生活的向往之情。

秋雨话凉图

作者为什么不写果子成熟时,而写“淡绿微黄”的将熟未熟的秋果景色

探究

“淡绿微黄”所呈现出的是一种清、静的淡色,它与作者对故都的秋的清、静、悲凉的独特情感体验相一致的,深化了文章的主题。

秋日盛果图

对比:南国之秋

北国之秋

清、

静、

悲凉

慢、

润、

淡

黄酒、

稀饭、

鲈鱼

黄犬

白干

馍馍

大蟹

骆驼

以 情 驭 景

以 景 显 情

情 景 一 体

拓展

将本文与毛泽东同志的词《沁园春 长沙》进行比较,看两者所写的秋天有什么不同。

明确:“以我观物,物皆著我之色彩”(王国维)。在青年毛泽东笔下的秋,呈现出一种色彩斑斓、生机勃发的美,一种催人奋进、给人力量的美,显示出一代伟人的宏大心胸和高远志向。

阅读台湾作家罗兰的《秋颂》,与《故都的秋》作比较。

文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影。是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。五幅画面都染了冷色调,表现作者心中的悲凉,也体现了作者对整个人生和时代的感悟。

“一切景语皆情语”

小结

写作背景

在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。”

因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。

郁达夫是个热忱的爱国主义者,他积极投身抗日救亡活动。1933年4月,由于国民党反动派白色恐怖的原因,作者从上海移居杭州。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并写下了本文。

郁达夫

写作背景

在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。”

郁达夫是个热忱的爱国主义者,他积极投身抗日救亡活动。1933年4月,由于国民党反动派白色恐怖的原因,作者从上海移居杭州。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并写下了本文。

探究

请找出文章的中心句(文眼句):即表明故都之秋的特点的句子。

可是啊,北国的秋,却特别来得清,来得静,来得悲凉。

北国的秋——清、静、悲凉。

探究

作者在文中描写了几幅故都秋天的画面?请同学们分别为这几幅幅秋景取个诗意的名字。(限四个字)

小院秋晨

秋槐落蕊

秋蝉残鸣

秋雨话凉

秋日胜果

探究

小院秋晨图

一椽破屋

衰败沧桑感

很高很高碧绿的天色

清爽

青天下驯鸽的飞声

静谧

细数一丝一丝漏下来的日光

悠闲

破壁腰

残破

静对牵牛花的蓝朵

清闲 落寞

秋草

萧索

所描绘的景物无一不显示出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠闲中的孤寂、落寞。从视觉、听觉两个角度,写出了观赏景物时的心态、动作,表现了作者对故都之秋的热爱之情。

秋槐落蕊图

作者为什么不写秋槐的高大挺拔,只写其落蕊?

探究

写落蕊,描绘了视觉形象、触觉形象,给人一种寂静无人,作者独自徘徊的遐想。流露出内心深处的那份“流水落花春去也”,“无可奈何花落去”似的寂寞、凄凉情怀。

视觉

听觉

触觉

碧绿的天色

牵牛花的蓝朵

枣子的淡绿微黄

驯鸽的飞声

秋蝉残声

雨息列索落声

闲人缓慢悠闲的声调

槐蕊极微细极柔软的触觉

清

静

悲凉

小院秋晨图

本图里描写了哪些景物,具有怎样的特点?从中体现了作者怎样的情感?

探究

探究

小院秋晨图

一椽破屋

衰败沧桑感

很高很高碧绿的天色

清爽

青天下驯鸽的飞声

静谧

细数一丝一丝漏下来的日光

悠闲

破壁腰

残破

静对牵牛花的蓝朵

清闲 落寞

秋草

萧索

所描绘的景物无一不显示出环境清幽、萧瑟,透露出作者悠闲中的孤寂、落寞。从视觉、听觉两个角度,写出了观赏景物时的心态、动作,表现了作者对故都之秋的热爱之情。

秋槐落蕊图

作者为什么不写秋槐的高大挺拔,只写其落蕊?

探究

写落蕊,描绘了视觉形象、触觉形象,给人一种寂静无人,作者独自徘徊的遐想。流露出内心深处的那份“流水落花春去也”,“无可奈何花落去”似的寂寞、凄凉情怀。

秋蝉残鸣图

写秋蝉的目的何在?

探究

几声秋蝉的哀鸣足以牵动作者心魂,渲染了故都之秋寂廖、悲凉的气氛。此处以动衬静,令人顿生“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之感,加“浓”了秋味。

秋雨话凉图

作者笔下的“秋雨图”有何特点?

探究

写了灰沉沉的天底、凉风、急雨,一句一景,写出了北国清秋之雨忽来忽去的情景。云的景象、雨的阵势,活灵活现。

在“秋雨图”里加入“都市闲人”有怎样的作用?

探究

更具故都的地方特点,这样悠然闲适的互答,更能感悟生活的淡泊,也流露出了作者对“都市闲人”生活的向往之情。

秋雨话凉图

作者为什么不写果子成熟时,而写“淡绿微黄”的将熟未熟的秋果景色

探究

“淡绿微黄”所呈现出的是一种清、静的淡色,它与作者对故都的秋的清、静、悲凉的独特情感体验相一致的,深化了文章的主题。

秋日盛果图

对比:南国之秋

北国之秋

清、

静、

悲凉

慢、

润、

淡

黄酒、

稀饭、

鲈鱼

黄犬

白干

馍馍

大蟹

骆驼

以 情 驭 景

以 景 显 情

情 景 一 体

拓展

将本文与毛泽东同志的词《沁园春 长沙》进行比较,看两者所写的秋天有什么不同。

明确:“以我观物,物皆著我之色彩”(王国维)。在青年毛泽东笔下的秋,呈现出一种色彩斑斓、生机勃发的美,一种催人奋进、给人力量的美,显示出一代伟人的宏大心胸和高远志向。

阅读台湾作家罗兰的《秋颂》,与《故都的秋》作比较。

文中的景物表面看都是秋的真实色彩,实际是北国的秋在作者心中的投影。是自然界的客观色彩与作者内心的主观色彩的自然融合。五幅画面都染了冷色调,表现作者心中的悲凉,也体现了作者对整个人生和时代的感悟。

“一切景语皆情语”

小结

写作背景

在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。”

因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。

郁达夫是个热忱的爱国主义者,他积极投身抗日救亡活动。1933年4月,由于国民党反动派白色恐怖的原因,作者从上海移居杭州。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生愁苦和哀痛。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋味”,并写下了本文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读