12 *石钟山记 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 12 *石钟山记 课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-25 11:04:54 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

石

钟

山

记

苏轼

导入新课

“潇洒自得,子瞻诸记中特出者。”——姚鼐

“以心动欲还跌出大声发于水上,才有波折,而兴会更觉淋漓。钟声二处,必取古钟二事以实之,具此诙谐,文章妙趣洋溢行间。坡公第一首记文。”——刘大櫆

文题解读

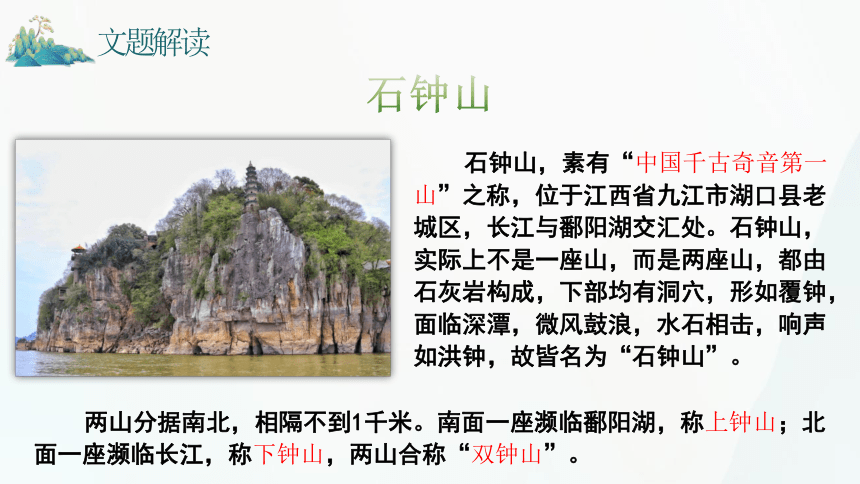

石钟山,素有“中国千古奇音第一山”之称,位于江西省九江市湖口县老城区,长江与鄱阳湖交汇处。石钟山,实际上不是一座山,而是两座山,都由石灰岩构成,下部均有洞穴,形如覆钟,面临深潭,微风鼓浪,水石相击,响声如洪钟,故皆名为“石钟山”。

石钟山

两山分据南北,相隔不到1千米。南面一座濒临鄱阳湖,称上钟山;北面一座濒临长江,称下钟山,两山合称“双钟山”。

记

“记”,古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,寄景抒情,托物言志。

《石钟山记》是一篇因事说理的游记,记录作者考察石钟山得名的原因的过程。

作者简介

苏轼(1037—1101):字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书画家,历史治水名人,眉州眉山(今四川)人,与其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”。

诗 与黄庭坚并称“苏黄”

词 与辛弃疾并称“苏辛”,豪放派开创者

散文 与欧阳修并称“欧苏”,“唐宋八大家”之一

书法 与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“北宋四大家”

绘画 “湖州竹派”代表人物,“朱竹”别具一格

旷

世

奇

才

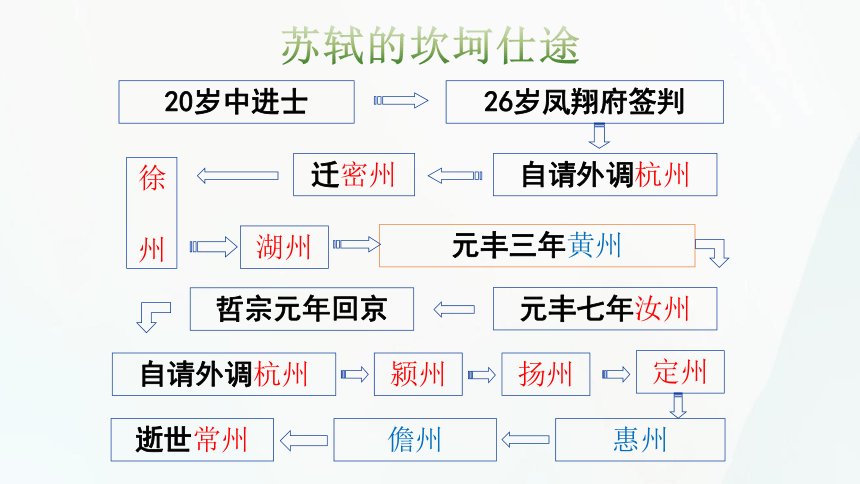

苏轼20岁进士及第,从此名满天下。继而陷入变革派与守旧派的政党之争。

他被小人以诗文诽谤朝廷的罪名陷害,从湖州知州任上被押解进京下狱,身陷囹圄,即历史上有名的“乌台诗案”。经过四个多月的牢狱,终于被释,贬至黄州。

苏轼一生屡遭贬谪,宋徽宗时终获大赦北还,途中于常州病逝。

元丰三年黄州

20岁中进士

26岁凤翔府签判

自请外调杭州

迁密州

徐 州

湖州

元丰七年汝州

哲宗元年回京

自请外调杭州

颍州

扬州

定州

惠州

儋州

逝世常州

苏轼的坎坷仕途

他太伟大,有资格待人温文和蔼。他单纯真挚,向来不喜欢装腔作态……他活在纠纷迭起的时代,难免变成政治风暴中的海燕,昏庸自私官僚的敌人,反压迫人民眼中的斗士。一任一任的皇帝私下都崇拜他,一任一任的太后都成为他的朋友……难怪他快快活活,无忧无惧,像旋风般活过一辈子。

——林语堂《苏东坡传(序)》

背景探寻

宋神宗元丰七年(1084)六月,苏轼由黄州团练副使调任汝州(今属河南)团练副使时,顺便送他的长子苏迈到饶州德兴县(今属江西)任县尉,途经湖口县,游览了石钟山,进行实地考察,为辨明石钟山命名的由来,写了这篇文章。

《水经注》是谁的作品?他认为石钟山是怎样命名的?李渤认为石钟山又是因为什么命名的?作者对两人的说法持何种态度?

人物 得名由来 作 者 态 度 作者依据

郦 道 元

李 渤

下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。

人常疑之

今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!

得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。

余尤疑之

石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

第一段:提出石钟山得名由来的两种说法,以及对这两种说法的怀疑。

作者参观石钟山的缘由是什么?作者是怎样才有了独到发现的?他的独到发现是什么?

缘由:“舟行适临汝,而长子迈将赴饶之得兴尉”。

原因:深夜泛舟江面。

发现:石钟山得名是因为风水进出石洞缝穴发出的声音与钟声相似。

第二段:记叙实地考察石钟山,得以探明其名由来的经过。

请找出文中描写月夜绝壁之景的句子,分析这些景物都有什么特点?作者为什么要着力描写绝壁之景?

作者看见的是“侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人”的大石;听到的是“云霄间”鹘鸟的“磔磔”的惊叫声,以及“山谷中”鹳鹤像老人边咳边笑的怪叫声,描绘出一幅阴森可怖、冷清凄厉的石钟山夜景,有远有近,有高有低,有动有静,有形有声,十分逼真。

这段描写既使议论不显乏味,引人入胜,使读者有身临其境之感;又说明了石钟山得名的原因长期未被弄清楚,就是因为环境艰险;还营造了阴森可怖的气氛,和下文“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知”相呼应。

文中写了作者有三次笑,他在笑什么?试结合文本简要分析。

第一笑:“余固笑而不信也”

苏轼为了释疑,为了弄清楚石钟山命名的真实情况,亲往石钟山考察。面对“寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉”的解释,作者“笑而不信也”。这一笑,表面上是笑寺僧和小童的举动,实质上是笑李渤见解的浅薄,是对李渤之说的怀疑,因为“石之铿然有声者,所在皆是也”。作者的这一“笑而不信”更坚定了探明真相的决心。

此笑表明了作者敢于怀疑、善于探索的科学求实态度,是怀疑与否定的笑,这笑也为下文立下了要批驳的靶子。

第二笑:“因笑谓迈曰”

苏轼夜游石钟山,通过对“森然欲搏人”的大石,磔磔惊飞的栖鹘,似咳且笑般怪叫的鹳鹤等令人毛骨悚然、心惊肉跳的景物的描写,渲染了一种阴森、恐怖、冷清的环境,充分显示了亲身探访的不易。正当作者“心动欲还”之际,却意外探得了“噌吰”的声音:“山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵澹澎湃而为此也”。而在“将入港口”处,又意外地查明了“窾坎镗鞳”的声音:“有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。”此时作者认为自己已经找到了石钟山命名的真实原因,因此“笑谓迈曰”“古之人不余欺也”。

这是第二笑,这一笑则表现了作者历尽艰险找到答案后的欣喜、自豪的感情,充满着作者的得意与兴奋。这笑也推翻了李说,补充了郦道元的说法,可谓是释疑后的轻松愉快的笑。

第三笑:“盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也”

这是作者实地考察后发出来的,作者以自己的目见耳闻,证实并补充了郦道元的说法,而对那些单凭主观臆断便“自以为得其实”的李渤之类的“陋者”则给予尖锐的讥笑与嘲讽,完全否定了他们的观点,“而笑李渤之陋也”。

这样,此笑不但照应了第一次笑,又说明了要了解事物的真相,不可主观臆断而要进行实地考察的中心观点。这笑便是思考者得出事理后的痛快的笑,从中可以看出苏轼不主观、不武断、实事求是的科学态度。

作者在探明石钟山得名由来以后,悟出了什么道理?在他看来,世人为什么不能准确知道石钟山得名由来?作者持什么态度?

第三段:写探明石钟山得名由来的感想,表明写作意图。

道理:

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?

原因:

郦道元——言之不详,人常疑之

士大夫——终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知

渔工水师——虽知而不能言

陋者——以斧斤考击而求之,自以为得其实

(叹)

(讽)

(惜)

(笑)

苏轼写《石钟山记》的意图是“叹郦元之简,而笑李渤之陋”。这说明“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。但后人考证认为,苏轼的说法也不正确。那么,学习这篇文章的意义是什么呢

整体感知

苏东坡六月访山,适逢水涨,未见全貌。

明代罗洪光《念庵罗先生文集》卷五《石钟山记》,清人俞樾《春在堂随笔》卷七记载的彭雪琴的实地考察,二者均表明罗、彭二人在冬春江水下落时踏山觅踪,发现“是石钟者,中虚外为之也”,“盖全山皆空,如钟覆地,故得钟名”。近人作了更为细致的考察,进一步证明,石钟山确实是一座中空如钟的石山。

观点一

不轻信前人的说法。苏轼的说法也许不完全正确,但并不能因此否定苏轼的努力。人们对于客观事物的认识,本来就有一个过程,而且后人对苏轼说法的怀疑、察疑、释疑,正是和苏轼的不迷信古人,不轻信旧说,不主观臆断,而自愿亲身实地观察的精神一致。

观点二

实践出真知。作者在文中强调耳闻目见进行实地考察的重要性,反对主观臆断,草率盲从,这是科学的、重调查研究的态度。我们强调实践出真知,就应该像苏轼一样勇于实践。

本文记录了作者考察石钟山得名的原因的过程,文中的叙事、议论皆由探寻石钟山命名的由来而发,卒章显志,先得出“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎”的观点,再用“叹郦元之简,而笑李渤之陋”的一叹、一笑表明自己的写作意图。

主旨点睛

文本特色

《石钟山记》的结构不同于一般的游记散文那样先记游后议论,而是先议论,由议论带出记叙,最后又以议论作结。作者以“疑——察——结论”三个步骤展开全文。而且议论、记叙层层深入,全文首尾呼应,环环相扣,浑然一体。

逻辑严密,浑然一体

(1)因事说理,叙议结合。

本文写得很集中。从头至尾,紧扣石钟山的命名来写。第一段提出问题,第二段解决问题,第三段得出结论。文中写寺僧使小童扣石出声,是为了核实李渤扣石发声之说,是为了探求石钟山命名的由来,而与石钟山命名关系不大的则一笔带过或略而不写。如作者与寺僧的语言对答,如乘舟夜游,“舟人大恐”时的对话,这些作者均未写出。又如,只有他“笑谓迈曰”,而无苏迈的回答,这也是回避不写的。作者集中写石钟山的命名问题,使得文章结构显得很紧凑。

(2)笔墨集中,结构紧凑。

行文有缓有急,抑扬顿挫,波澜起伏,诙谐风趣。如夜游石钟山一段,写得极为精彩,作者先交代游览的时间、地点、同伴、方式,语气比较舒缓;接下来是环境描写,大石“森然欲搏人”,栖鹘惊飞,鹳鹤怪叫,写得阴森可怕,寒气逼人,读者读到这里真有点毛骨悚然,心惊肉跳;然后以“余方心动欲还”,暂缓紧张气氛,忽又有“大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝”,不仅“舟人大恐”,读者也不免为之“大恐”,不知发生了什么事情;最后经过“徐而察之”,发现原来是“水石相搏”的声音,读者紧张的心情才渐趋平缓。

(3)行文波澜起伏,有缓有急。

谢谢欣赏

石

钟

山

记

苏轼

导入新课

“潇洒自得,子瞻诸记中特出者。”——姚鼐

“以心动欲还跌出大声发于水上,才有波折,而兴会更觉淋漓。钟声二处,必取古钟二事以实之,具此诙谐,文章妙趣洋溢行间。坡公第一首记文。”——刘大櫆

文题解读

石钟山,素有“中国千古奇音第一山”之称,位于江西省九江市湖口县老城区,长江与鄱阳湖交汇处。石钟山,实际上不是一座山,而是两座山,都由石灰岩构成,下部均有洞穴,形如覆钟,面临深潭,微风鼓浪,水石相击,响声如洪钟,故皆名为“石钟山”。

石钟山

两山分据南北,相隔不到1千米。南面一座濒临鄱阳湖,称上钟山;北面一座濒临长江,称下钟山,两山合称“双钟山”。

记

“记”,古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,寄景抒情,托物言志。

《石钟山记》是一篇因事说理的游记,记录作者考察石钟山得名的原因的过程。

作者简介

苏轼(1037—1101):字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书画家,历史治水名人,眉州眉山(今四川)人,与其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”。

诗 与黄庭坚并称“苏黄”

词 与辛弃疾并称“苏辛”,豪放派开创者

散文 与欧阳修并称“欧苏”,“唐宋八大家”之一

书法 与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“北宋四大家”

绘画 “湖州竹派”代表人物,“朱竹”别具一格

旷

世

奇

才

苏轼20岁进士及第,从此名满天下。继而陷入变革派与守旧派的政党之争。

他被小人以诗文诽谤朝廷的罪名陷害,从湖州知州任上被押解进京下狱,身陷囹圄,即历史上有名的“乌台诗案”。经过四个多月的牢狱,终于被释,贬至黄州。

苏轼一生屡遭贬谪,宋徽宗时终获大赦北还,途中于常州病逝。

元丰三年黄州

20岁中进士

26岁凤翔府签判

自请外调杭州

迁密州

徐 州

湖州

元丰七年汝州

哲宗元年回京

自请外调杭州

颍州

扬州

定州

惠州

儋州

逝世常州

苏轼的坎坷仕途

他太伟大,有资格待人温文和蔼。他单纯真挚,向来不喜欢装腔作态……他活在纠纷迭起的时代,难免变成政治风暴中的海燕,昏庸自私官僚的敌人,反压迫人民眼中的斗士。一任一任的皇帝私下都崇拜他,一任一任的太后都成为他的朋友……难怪他快快活活,无忧无惧,像旋风般活过一辈子。

——林语堂《苏东坡传(序)》

背景探寻

宋神宗元丰七年(1084)六月,苏轼由黄州团练副使调任汝州(今属河南)团练副使时,顺便送他的长子苏迈到饶州德兴县(今属江西)任县尉,途经湖口县,游览了石钟山,进行实地考察,为辨明石钟山命名的由来,写了这篇文章。

《水经注》是谁的作品?他认为石钟山是怎样命名的?李渤认为石钟山又是因为什么命名的?作者对两人的说法持何种态度?

人物 得名由来 作 者 态 度 作者依据

郦 道 元

李 渤

下临深潭,微风鼓浪,水石相搏,声如洪钟。

人常疑之

今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!

得双石于潭上,扣而聆之,南声函胡,北音清越,桴止响腾,余韵徐歇。

余尤疑之

石之铿然有声者,所在皆是也,而此独以钟名,何哉?

第一段:提出石钟山得名由来的两种说法,以及对这两种说法的怀疑。

作者参观石钟山的缘由是什么?作者是怎样才有了独到发现的?他的独到发现是什么?

缘由:“舟行适临汝,而长子迈将赴饶之得兴尉”。

原因:深夜泛舟江面。

发现:石钟山得名是因为风水进出石洞缝穴发出的声音与钟声相似。

第二段:记叙实地考察石钟山,得以探明其名由来的经过。

请找出文中描写月夜绝壁之景的句子,分析这些景物都有什么特点?作者为什么要着力描写绝壁之景?

作者看见的是“侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人”的大石;听到的是“云霄间”鹘鸟的“磔磔”的惊叫声,以及“山谷中”鹳鹤像老人边咳边笑的怪叫声,描绘出一幅阴森可怖、冷清凄厉的石钟山夜景,有远有近,有高有低,有动有静,有形有声,十分逼真。

这段描写既使议论不显乏味,引人入胜,使读者有身临其境之感;又说明了石钟山得名的原因长期未被弄清楚,就是因为环境艰险;还营造了阴森可怖的气氛,和下文“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知”相呼应。

文中写了作者有三次笑,他在笑什么?试结合文本简要分析。

第一笑:“余固笑而不信也”

苏轼为了释疑,为了弄清楚石钟山命名的真实情况,亲往石钟山考察。面对“寺僧使小童持斧,于乱石间择其一二扣之,硿硿焉”的解释,作者“笑而不信也”。这一笑,表面上是笑寺僧和小童的举动,实质上是笑李渤见解的浅薄,是对李渤之说的怀疑,因为“石之铿然有声者,所在皆是也”。作者的这一“笑而不信”更坚定了探明真相的决心。

此笑表明了作者敢于怀疑、善于探索的科学求实态度,是怀疑与否定的笑,这笑也为下文立下了要批驳的靶子。

第二笑:“因笑谓迈曰”

苏轼夜游石钟山,通过对“森然欲搏人”的大石,磔磔惊飞的栖鹘,似咳且笑般怪叫的鹳鹤等令人毛骨悚然、心惊肉跳的景物的描写,渲染了一种阴森、恐怖、冷清的环境,充分显示了亲身探访的不易。正当作者“心动欲还”之际,却意外探得了“噌吰”的声音:“山下皆石穴罅,不知其浅深,微波入焉,涵澹澎湃而为此也”。而在“将入港口”处,又意外地查明了“窾坎镗鞳”的声音:“有大石当中流,可坐百人,空中而多窍,与风水相吞吐,有窾坎镗鞳之声,与向之噌吰者相应,如乐作焉。”此时作者认为自己已经找到了石钟山命名的真实原因,因此“笑谓迈曰”“古之人不余欺也”。

这是第二笑,这一笑则表现了作者历尽艰险找到答案后的欣喜、自豪的感情,充满着作者的得意与兴奋。这笑也推翻了李说,补充了郦道元的说法,可谓是释疑后的轻松愉快的笑。

第三笑:“盖叹郦元之简,而笑李渤之陋也”

这是作者实地考察后发出来的,作者以自己的目见耳闻,证实并补充了郦道元的说法,而对那些单凭主观臆断便“自以为得其实”的李渤之类的“陋者”则给予尖锐的讥笑与嘲讽,完全否定了他们的观点,“而笑李渤之陋也”。

这样,此笑不但照应了第一次笑,又说明了要了解事物的真相,不可主观臆断而要进行实地考察的中心观点。这笑便是思考者得出事理后的痛快的笑,从中可以看出苏轼不主观、不武断、实事求是的科学态度。

作者在探明石钟山得名由来以后,悟出了什么道理?在他看来,世人为什么不能准确知道石钟山得名由来?作者持什么态度?

第三段:写探明石钟山得名由来的感想,表明写作意图。

道理:

事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?

原因:

郦道元——言之不详,人常疑之

士大夫——终不肯以小舟夜泊绝壁之下,故莫能知

渔工水师——虽知而不能言

陋者——以斧斤考击而求之,自以为得其实

(叹)

(讽)

(惜)

(笑)

苏轼写《石钟山记》的意图是“叹郦元之简,而笑李渤之陋”。这说明“事不目见耳闻”,不能“臆断其有无”。但后人考证认为,苏轼的说法也不正确。那么,学习这篇文章的意义是什么呢

整体感知

苏东坡六月访山,适逢水涨,未见全貌。

明代罗洪光《念庵罗先生文集》卷五《石钟山记》,清人俞樾《春在堂随笔》卷七记载的彭雪琴的实地考察,二者均表明罗、彭二人在冬春江水下落时踏山觅踪,发现“是石钟者,中虚外为之也”,“盖全山皆空,如钟覆地,故得钟名”。近人作了更为细致的考察,进一步证明,石钟山确实是一座中空如钟的石山。

观点一

不轻信前人的说法。苏轼的说法也许不完全正确,但并不能因此否定苏轼的努力。人们对于客观事物的认识,本来就有一个过程,而且后人对苏轼说法的怀疑、察疑、释疑,正是和苏轼的不迷信古人,不轻信旧说,不主观臆断,而自愿亲身实地观察的精神一致。

观点二

实践出真知。作者在文中强调耳闻目见进行实地考察的重要性,反对主观臆断,草率盲从,这是科学的、重调查研究的态度。我们强调实践出真知,就应该像苏轼一样勇于实践。

本文记录了作者考察石钟山得名的原因的过程,文中的叙事、议论皆由探寻石钟山命名的由来而发,卒章显志,先得出“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎”的观点,再用“叹郦元之简,而笑李渤之陋”的一叹、一笑表明自己的写作意图。

主旨点睛

文本特色

《石钟山记》的结构不同于一般的游记散文那样先记游后议论,而是先议论,由议论带出记叙,最后又以议论作结。作者以“疑——察——结论”三个步骤展开全文。而且议论、记叙层层深入,全文首尾呼应,环环相扣,浑然一体。

逻辑严密,浑然一体

(1)因事说理,叙议结合。

本文写得很集中。从头至尾,紧扣石钟山的命名来写。第一段提出问题,第二段解决问题,第三段得出结论。文中写寺僧使小童扣石出声,是为了核实李渤扣石发声之说,是为了探求石钟山命名的由来,而与石钟山命名关系不大的则一笔带过或略而不写。如作者与寺僧的语言对答,如乘舟夜游,“舟人大恐”时的对话,这些作者均未写出。又如,只有他“笑谓迈曰”,而无苏迈的回答,这也是回避不写的。作者集中写石钟山的命名问题,使得文章结构显得很紧凑。

(2)笔墨集中,结构紧凑。

行文有缓有急,抑扬顿挫,波澜起伏,诙谐风趣。如夜游石钟山一段,写得极为精彩,作者先交代游览的时间、地点、同伴、方式,语气比较舒缓;接下来是环境描写,大石“森然欲搏人”,栖鹘惊飞,鹳鹤怪叫,写得阴森可怕,寒气逼人,读者读到这里真有点毛骨悚然,心惊肉跳;然后以“余方心动欲还”,暂缓紧张气氛,忽又有“大声发于水上,噌吰如钟鼓不绝”,不仅“舟人大恐”,读者也不免为之“大恐”,不知发生了什么事情;最后经过“徐而察之”,发现原来是“水石相搏”的声音,读者紧张的心情才渐趋平缓。

(3)行文波澜起伏,有缓有急。

谢谢欣赏