2023年中考语文二轮复习 第二部分 古诗文阅读提升训练课件(共68张)

文档属性

| 名称 | 2023年中考语文二轮复习 第二部分 古诗文阅读提升训练课件(共68张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 543.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-26 10:28:09 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

第二部分 古诗文阅读提升训练

第二部分 古诗文阅读提升训练

(一)(2022·凉山州)阅读下面这首诗,回答问题。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

[唐]李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

1.下列诗句中与本诗描写的季节最接近的一项是( C )

A.黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

B.君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

C.草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

D.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

C

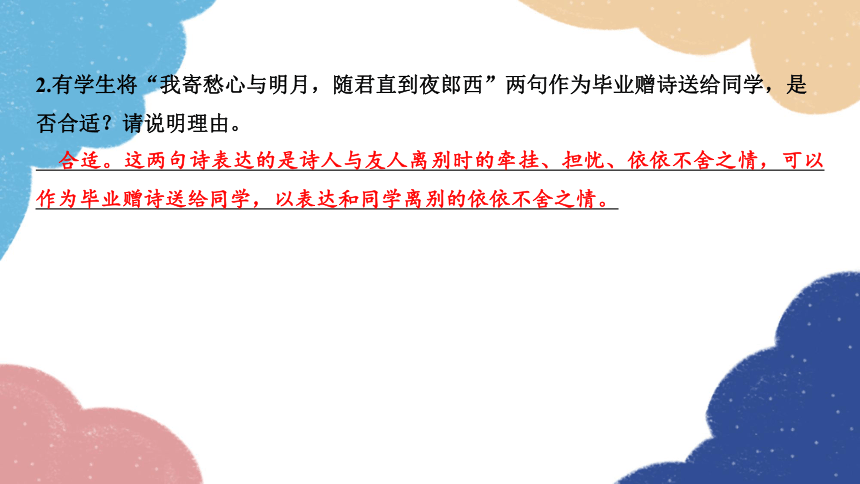

2.有学生将“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”两句作为毕业赠诗送给同学,是否合适?请说明理由。

合适。这两句诗表达的是诗人与友人离别时的牵挂、担忧、依依不舍之情,可以作为毕业赠诗送给同学,以表达和同学离别的依依不舍之情。

合适。这两句诗表达的是诗人与友人离别时的牵挂、担忧、依依不舍之情,可以作为毕业赠诗送给同学,以表达和同学离别的依依不舍之情。

(二)(2022·恩施州)阅读下面的古诗,回答问题。

赠从弟(其二)

[东汉末]刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何①盛,松枝一何劲!

冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹②凝寒③?松柏有本性。

[注]①一何:多么。②罹:遭受。③凝寒:严寒。

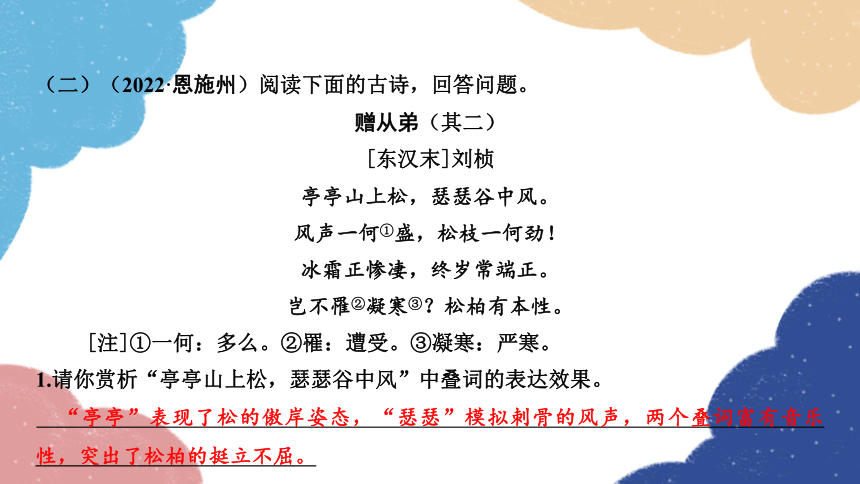

1.请你赏析“亭亭山上松,瑟瑟谷中风”中叠词的表达效果。

“亭亭”表现了松的傲岸姿态,“瑟瑟”模拟刺骨的风声,两个叠词富有音乐性,突出了松柏的挺立不屈。

“亭亭”表现了松的傲岸姿态,“瑟瑟”模拟刺骨的风声,两个叠词富有音乐性,突出了松柏的挺立不屈。

2. 诗中松柏的“本性”是什么?诗人写松柏“本性”的目的是什么?

亭亭(挺拔),劲(刚劲),端正(直立、正直)。 诗人写松柏的“本性”,歌颂了松树的高洁,同时运用了象征手法,用松树象征自己的志趣、情操和希望,以此自勉,也借以勉励堂弟。

亭亭(挺拔),劲(刚劲),端正(直立、正直)。 诗人写松柏的“本性”,歌颂了松树的高洁,同时运用了象征手法,用松树象征自己的志趣、情操和希望,以此自勉,也借以勉励堂弟。

(三)(2022·铜仁)阅读下面这首唐诗,回答问题。

春 望

[唐]杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

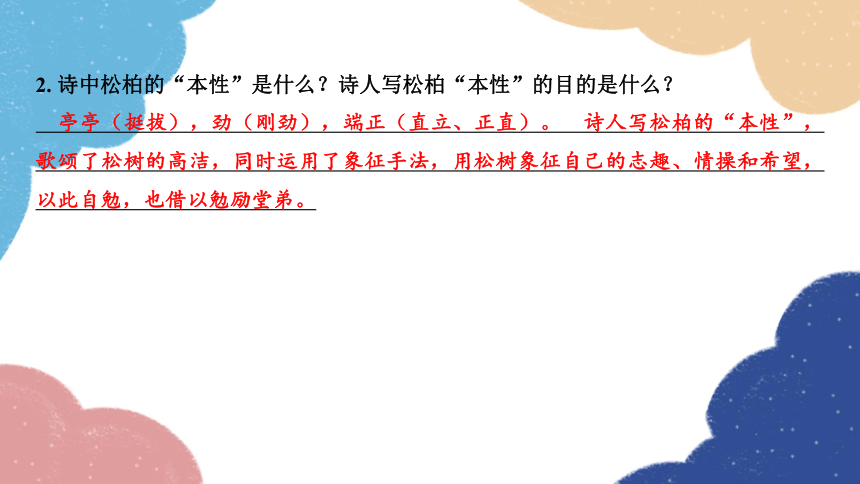

1.首联抓住了“ 破 ”和“ 深 ”两个形容词,描绘了 国都沦陷、城池残破不堪、乱草丛生 的景象。

破

深

国都沦陷、城池残破

不堪、乱草丛生

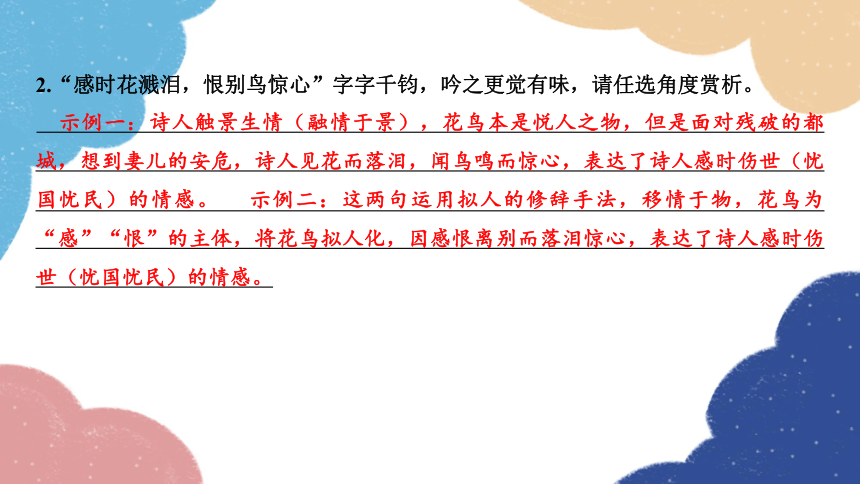

2.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”字字千钧,吟之更觉有味,请任选角度赏析。

示例一:诗人触景生情(融情于景),花鸟本是悦人之物,但是面对残破的都城,想到妻儿的安危,诗人见花而落泪,闻鸟鸣而惊心,表达了诗人感时伤世(忧国忧民)的情感。 示例二:这两句运用拟人的修辞手法,移情于物,花鸟为“感”“恨”的主体,将花鸟拟人化,因感恨离别而落泪惊心,表达了诗人感时伤世(忧国忧民)的情感。

示例一:诗人触景生情(融情于景),花鸟本是悦人之物,但是面对残破的都城,想到妻儿的安危,诗人见花而落泪,闻鸟鸣而惊心,表达了诗人感时伤世(忧国忧民)的情感。 示例二:这两句运用拟人的修辞手法,移情于物,花鸟为“感”“恨”的主体,将花鸟拟人化,因感恨离别而落泪惊心,表达了诗人感时伤世(忧国忧民)的情感。

(四)(2022·福建改编)阅读下面的宋词,回答问题。

定风波

[北宋]苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

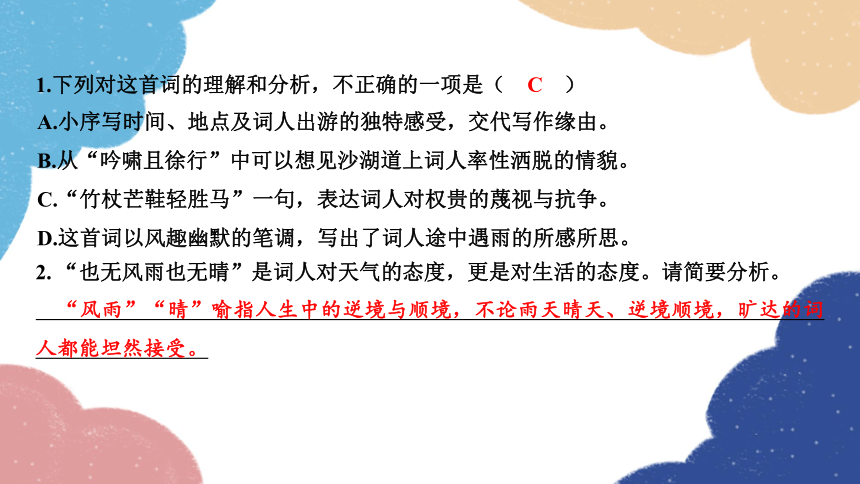

1.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( C )

A.小序写时间、地点及词人出游的独特感受,交代写作缘由。

B.从“吟啸且徐行”中可以想见沙湖道上词人率性洒脱的情貌。

C.“竹杖芒鞋轻胜马”一句,表达词人对权贵的蔑视与抗争。

D.这首词以风趣幽默的笔调,写出了词人途中遇雨的所感所思。

2. “也无风雨也无晴”是词人对天气的态度,更是对生活的态度。请简要分析。

“风雨”“晴”喻指人生中的逆境与顺境,不论雨天晴天、逆境顺境,旷达的词人都能坦然接受。

C

“风雨”“晴”喻指人生中的逆境与顺境,不论雨天晴天、逆境顺境,旷达的词人都能坦然接受。

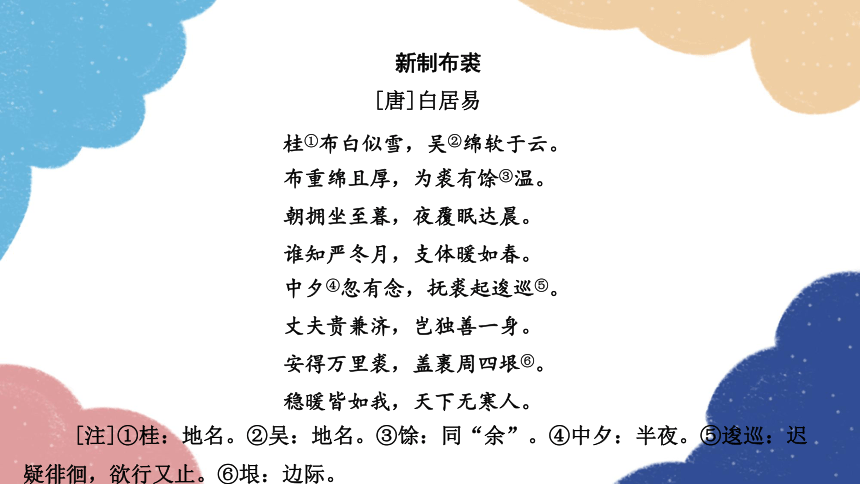

(五)(2022·河北)阅读下面诗歌,回答问题。

茅屋为秋风所破歌(节选)

[唐]杜甫

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

中夕④忽有念,抚裘起逡巡⑤。

丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里裘,盖裹周四垠⑥。

稳暖皆如我,天下无寒人。

[注]①桂:地名。②吴:地名。③馀:同“余”。④中夕:半夜。⑤逡巡:迟疑徘徊,欲行又止。⑥垠:边际。

新制布裘

[唐]白居易

桂①布白似雪,吴②绵软于云。

布重绵且厚,为裘有馀③温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。

谁知严冬月,支体暖如春。

1.《茅屋为秋风所破歌》中,杜甫因 茅屋为秋风所破 一事,产生联想,表达内心的愿望;《新制布裘》中,白居易因新制布裘这件事,产生联想,表达自己的愿望。

2.杜甫和白居易都是唐代现实主义诗歌的代表诗人。这两首诗中作者的境况不同,但抒发的情感有相同之处,都抒发了诗人 推己及人的博大胸襟、忧国忧民的爱国精神和心系天下寒士 的情怀。

茅屋为秋风所破

推己及人的博大胸襟、忧国忧民的爱国

精神和心系天下寒士

(六)(2022·宁波)阅读诗歌,结合典故,回答问题。

野 望

[唐]王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

山河千古在,城郭一时非。

饿死真吾志,梦中行采薇。

[典故]采薇:《史记·伯夷列传》载,殷末,孤竹君二子伯夷、叔齐,反对周武王伐纣,曾扣马而谏。周代殷而有天下后,他们“义不食周粟”,隐于首阳山,采薇蕨而食,……遂饿死于首阳山。(选自《汉语典故大辞典》)

下面是某同学的探究成果,请你补全。

南安军

[南宋]文天祥

梅花南北路,风雨湿征衣。

出岭同谁出?归乡如此归!

①伯夷、叔齐扣马而谏;

②伯夷、叔齐隐于首阳山,采薇蕨而食;

③伯夷、叔齐义不食周粟,饿死于首阳山。

《野望》侧重从 ② (填序号)角度用典,表达的情感是 对隐居不仕的向往 。

《南安军》侧重从 ③ (填序号)角度用典,表达的情感是 以死明志的爱国之情 。

②

对隐居不仕的向

往

③

以死明志的爱

国之情

为表达不同情感,“采薇”这一典故可能有三种使用角度:

(七)(2022·赤峰)阅读下面这首诗,回答问题。

题稚川山水

[唐]戴叔伦[注]

松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍。

行人无限秋风思,隔水青山似故乡。

[注]戴叔伦,唐代诗人,此诗作于作者宦游途中。

1.对本诗的理解和分析,错误的一项是( D )

A.本诗写景,着墨不多,颇似元人简笔写意山水,富有意趣。

B.艺术的灵感往往来自错觉,这首诗便是如此。如果按因果关系,行人在发现“隔水青山似故乡”之后,才有“无限秋风思”,三四句却予以倒置,颇具匠心。

C.诗人憩息于“松下茅亭”,放眼亭外,在水天背景上,那“汀沙云树”像在清水中洗浴过一样,给人以舒畅之感,一个“凉”字就传达了这种快感。

D.本诗通过对稚川山水的描绘,表达了作者对稚川山水的思念之情。

2.请你把“松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍”的画面描述出来。

示例:在五月仲夏酷热的傍晚时分,憩息茅亭中,只感到阵阵清幽的凉意拂来,又怎能不感到痛快。再纵目远眺,那江中汀洲的白沙,那云烟缭绕的绿树,都映照在苍茫暮色里。

D

示例:在五月仲夏酷热的傍晚时分,憩息茅亭中,只感到阵阵清幽的凉意拂来,又怎能不感到痛快。再纵目远眺,那江中汀洲的白沙,那云烟缭绕的绿树,都映照在苍茫暮色里。

(八)(2022·东营)阅读下面这首诗,回答问题。

登楼望水

[唐]顾况

鸟啼花发柳含烟,掷却风光忆少年。

更上高楼望江水,故乡何处一归船。

1.本诗四句起承转合,一句一转换,颇具特色,就此谈谈你的理解。

示例:这首诗的首句便点出了此时的美好风光;第二句承接首句,虽然风光大好,但诗人却用了“掷却”,说明此时诗人无暇欣赏风景;第三句写诗人眺望故乡,为“转”;第四句点明乡愁的题旨,为“合”。

示例:这首诗的首句便点出了此时的美好风光;第二句承接首句,虽然风光大好,但诗人却用了“掷却”,说明此时诗人无暇欣赏风景;第三句写诗人眺望故乡,为“转”;第四句点明乡愁的题旨,为“合”。

2.下列选项中表述正确的两项是( AD )

A.本诗写“登楼望水”,与许多写登山登楼登塔的唐诗一样,都是借景抒怀。

B.作者强调诗歌的思想内容,注重教化,故写本诗寄语少年应珍惜青春时光。

C.本诗为作者暮年所作,写登高望远,看到迎接他的归船,思乡心切,无心赏景。

D.全诗文句通俗易懂,景情并有,不着一“愁”,实则写“愁”。

AD

(九)(2022·成都)阅读下面的宋词,回答问题。

菩萨蛮

[北宋]黄庭坚

半烟半雨溪桥畔,渔翁醉着无人唤。疏懒意何长,春风花草香。

江山如有待,此意陶潜解。问我去何之,君行到自知。

(选自《全宋词》)

1.词中说“问我去何之”,“我”最有可能去怎样的地方?请根据词意概括作答。

环境宁静优美、生活自由惬意的地方。

环境宁静优美、生活自由惬意的地方。

2.同是溪边渔者,本词中的“渔翁”与李白《行路难》(其一)中“闲来垂钓碧溪上”的垂钓者分别是怎样的人?请简要作答。

本词中的“渔翁”是悠闲自得的人,《行路难》(其一)中的垂钓者是有政治追求的人。

本词中的“渔翁”是悠闲自得的人,《行路难》(其一)中的垂钓者是有政治追求的人。

(十)(2022·连云港)在“旷达豪放苏东坡”专题学习活动中,老师选择了苏轼的三篇作品进行专题阅读,请完成下面小题。

[甲]和董传留别

粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。

厌伴老儒烹瓠叶,强随举子踏槐花。

囊空不办寻春马,眼乱行看择婿车。

得意犹堪夸世俗,诏黄新湿字如鸦。

[乙]记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户.,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

[丙]臣自颍移扬,过濠、寿、楚、泗等州,所至麻麦如云。臣每屏去吏卒,亲.入村落。访问父老,皆有忧色,云:“丰年不如凶年。天灾流行,民虽乏食,缩衣节口,犹可以生。若丰年举催积欠,胥徒在门,枷棒在身,则人户求死不得。”言讫泪下,臣亦不觉流涕.。又所至城邑,多有流民……

臣闻之孔子曰:“苛政猛于虎。”昔常不信其言以今观之殆有甚者。水旱杀人,百倍于虎;而人畏催欠,乃甚于水旱。臣窃度.之,每州催欠吏卒,不下五百人。以天下言之,是常有二十余万虎狼散在民间,百姓何由安生?朝廷仁政何由得成乎?

(节选自《苏轼文集》中华书局1986年版)

1.下列对[甲]诗的理解和分析,正确的一项是( D )

A.首联苏轼自夸身上虽穿着粗衣劣布,但因为饱读诗书而气质高雅。

B.颔联“踏槐花”源自俗语“槐花黄,举子忙”,指学子忙于春游活动。

C.颈联写董传身处失意和困窘,意志消沉,不再追求自己的人生目标。

D.尾联意为相信董传定能金榜题名,春风得意,表达了对董传的期许和祝愿。

2. 解释下面加点的词语。

(1)月色入户. 户: 门。

(2)亲.入村落 亲: 亲自。

(3)臣亦不觉流涕. 涕: 眼泪。

(4)臣窃度.之 度: 揣测,估量。

D

门。

亲自。

眼泪。

揣测,估量。

3. 用“/”给文中画波浪线的句子断句,限两处。

昔 常 不 信 其 言 以 今 观 之 殆 有 甚 者。

答案 昔常不信其言/以今观之/殆有甚者。

4. 用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

庭院的地面好像积满了水,澄澈透明,水中的水藻、荇菜交相错杂,原来是竹子和柏树的影子。

(2)天灾流行,民虽乏食,缩衣节口,犹可以生。

天灾流行,百姓虽然缺少粮食,俭省吃穿用度,还可以活下去。

庭院的地面好像积满了水,澄澈透明,水中的水藻、荇菜交相错杂,原来是竹子和柏树的影子。

天灾流行,百姓虽然缺少粮食,俭省吃穿用度,还可以活下去。

5.“腹有诗书气自华”一句广为传诵,请你谈谈“气”和“诗书”的关系。

示例:“气”指气质或精神气色,读书可以培养人高尚的品格和高雅的气质,提升人的精神境界。

示例:“气”指气质或精神气色,读书可以培养人高尚的品格和高雅的气质,提升人的精神境界。

6.林语堂在《苏东坡传》中说“苏东坡是个秉性难改的乐天派,是黎民百姓的好朋友”。请你结合[乙][丙]两文写出对“乐天派”和“黎民百姓的好朋友”的理解。

①作者在被贬黄州期间写作[乙]文,此时正是作者人生失意之时,但文中无一处有悲凄可怜之态,反而随缘自适,“欣然”邀友赏月,透露出豁达乐观的天性。因此说作者是“乐天派”。②[丙]文中作者深入民间,体察民情,当百姓因苦于官府催缴欠债难于活命而落泪时,作者“亦不觉流涕”,并将情况如实上奏朝廷,以期朝廷能施仁政,解百姓之忧。作者和“黎民百姓”忧戚与共,因此说他是“黎民百姓的好朋友”。

①作者在被贬黄州期间写作[乙]文,此时正是作者人生失意之时,但文中无一处有悲凄可怜之态,反而随缘自适,“欣然”邀友赏月,透露出豁达乐观的天性。因此说作者是“乐天派”。②[丙]文中作者深入民间,体察民情,当百姓因苦于官府催缴欠债难于活命而落泪时,作者“亦不觉流涕”,并将情况如实上奏朝廷,以期朝廷能施仁政,解百姓之忧。作者和“黎民百姓”忧戚与共,因此说他是“黎民百姓的好朋友”。

[甲]世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

(选自《马说》)

(十一)(2022·永州)阅读下面的文言文,回答问题。

[注]①器:用作动词,器重,重视。②屈致:委屈(他),召(他上门)来。③枉驾:屈尊,这是请别人到某处去时的客气话。枉,委屈。驾,车马。

[乙]时先主屯新野。徐庶见先主,先主器①之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致②也。将军宜枉驾③顾之。”由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

(选自《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

1.下列句子朗读停顿正确的一项是( B )

A.然/后有千里马。 B.故/虽有名马。

C.将军岂/愿见之乎? D.不/可屈致也。

2.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( A )

A.而.伯乐不常有/鸣之而.不能通其意

B.马之.千里者/将军宜枉驾顾之.

C.才美不外见./徐庶见.先主

D.策.之不以其道/执策.而临之

B

A

3.下列对[甲][乙]两文的理解与分析不恰当的一项是( C )

A.[甲]文虽题为《马说》却意不在马,而是作者借说马来抒发自己怀才不遇的愤懑之情。

B.[乙]文从侧面衬托出诸葛亮的非凡才智以及他绝不奉迎、为人谨慎的性格特点。

C.[甲][乙]两文的表达都是以议论和抒情为主,说理深刻,论证有力,情感鲜明。

D.[甲]文讽刺了统治者摧残人才的现象,[乙]文则表现了刘备善于纳谏和礼贤下士。

C

4.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)一食或尽粟一石。

吃一顿有时能吃尽一石粮食。

(2)由是先主遂诣亮。

因此刘备就去拜访诸葛亮。

吃一顿有时能吃尽一石粮食。

因此刘备就去拜访诸葛亮。

三 峡

[北魏]郦道元

①自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

②至于夏水襄陵,沿溯.阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

③春冬之时,则素湍.绿潭,回清倒影,绝 多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良.多趣味。

④每至晴初霜旦,林寒涧肃.,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(十二)(2022·天津)阅读下面文言文,回答问题。

1.下面句子中加点词的解释,不正确的一项是( D )

A.沿溯.阻绝 溯:逆流而上。

B.则素湍.绿潭 湍:急流。

C.良.多趣味 良:甚,很。

D.林寒涧肃. 肃:严肃,严厉。

2.下面句子中有通假字的一项是( A )

A.略无阙处。 B.至于夏水襄陵。

C.清荣峻茂。 D.空谷传响。

D

A

3.下面对文章的理解分析,不正确的一项是( D )

A.第①段总体描写三峡概貌,写出了三峡的雄伟气象,为下文具体景物的描绘提供了大背景。

B.第②段中“虽乘奔御风,不以疾也”,以乘奔马、御风飞行作比,表现出江水一泻千里的气势。

C.文章结尾写渔人的歌谣“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”,进一步突出了三峡秋天的凄凉冷落。

D.文章抓住季节特点,按照春夏秋冬的顺序,描绘了三峡雄奇险拔、清幽秀丽的景色。

D

[北宋]周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃.。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓.不枝,香远益.清,亭亭净植.,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(十三)(2022·重庆B卷)阅读下面的文言文,回答问题。

爱莲说

1.下列对文中加点词的意思推断不正确的一项是( B )

A.“蕃”,《说文解字》解释为:从艸番声,草茂也,引申为“众多”。由此可知,“可爱者甚蕃”中“蕃”的意思为“多”。

B.“蔓”在“青树翠蔓”中是“藤蔓”的意思,互文印证,可知“不蔓不枝”中的“蔓”也是“藤蔓”的意思。

C.“精益求精”中的“益”是“更加”的意思,据此推断,“香远益清”中的“益”也是“更加”的意思。

D.查阅词典,“植”有以下义项:①栽种;②竖立;③生长。结合语境,可知“亭亭净植”中的“植”是“竖立”的意思。

B

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

出自污泥却不沾染(污秽),经过清水洗涤但不显得娇艳。

(2)菊之爱,陶后鲜有闻。

对于菊花的喜爱,陶渊明之后就很少听说了。

出自污泥却不沾染(污秽),经过清水洗涤但不显得娇艳。

对于菊花的喜爱,陶渊明之后就很少听说了。

3.下列对文章内容和写法分析正确的一项是( A )

A.本文第1段主要描写莲花,第2段对菊、牡丹和莲的不同品性进行比较和评论。

B.作者赋予了莲花丰富的象征意味,“香远益清,亭亭净植”象征君子孤傲独立的品质。

C.“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”一句,作者直抒胸臆,表明自己要像莲花一样洁身自好、坚强不屈。

D.作者以“牡丹之爱”反衬“莲之爱”,意在讽刺官场污浊、世人逃避现实的社会现象。

A

4.选文与下面的链接材料对莲的描写和表达的情思有何不同?请比较分析。

链接材料

曲池荷

[唐]卢照邻①

浮香②绕曲岸③,圆影④覆华池⑤。

常恐秋风早,飘零⑥君不知。

[注]①卢照邻:“初唐四杰”之一,才华出众,但命运多舛,长期饱受病痛折磨,英年早逝。②浮香:荷花的香气。③曲岸:曲折的堤岸。④圆影:圆圆的荷叶。⑤华池:美丽的池子。⑥飘零:坠落,飘落。

描写的内容不同:选文描写了莲的外形、姿态和气质(答出其中一点即可);链接材料描写了荷叶的形态。 表达的情思不同:选文表达了作者对莲的赞美和对君子人格的追求;链接材料表达了对莲凋零的担忧和对自己命运的担忧。

描写的内容不同:选文描写了莲的外形、姿态和气质(答出其中一点即可);链接材料描写了荷叶的形态。 表达的情思不同:选文表达了作者对莲的赞美和对君子人格的追求;链接材料表达了对莲凋零的担忧和对自己命运的担忧。

(十四)(2022·达州)阅读下面[甲][乙]两文,回答问题。

[甲]余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道,又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

当余之.从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨.然.若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以.中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵诗书,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告、求而不得者也;凡所宜有之书,皆集于此,不必若余之手录,假诸人而.后见也。其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

东阳马生君则,在太学已二年,流辈甚称其贤。余朝京师,生以乡人子谒余,撰长书以为贽,辞甚畅达。与之论辨,言和而色夷。自谓少时用心于学甚劳,是可谓善学者矣。其将归见其亲也,余故.道为学之难以告之。谓余勉乡人以学者,余之志也;诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知予者哉?

(宋濂《送东阳马生序》)

[乙](吾)于堂左洁一室,为.书斋,明窗素壁,泊如①也。设几二:一陈笔墨,一置香炉、茗碗之.属。竹床一,坐以之;木榻一,卧以之。书架书筒各四,古今籍在焉。琴磬麈尾诸什物,亦杂置左.右.。

甫②晨起,即科头③,拂案上尘,注水砚中,研磨及丹铅,饱饮笔以俟。随意抽书一帙④,据坐批阅之。顷至会心处,则朱墨淋漓渍纸上,字大半为之隐。有时或歌或叹,或笑或泣,或怒骂,或闷欲绝,或大叫称快,或咄咄诧异,或卧而思、起而狂走。家人 见者,悉骇愕,罔测所指,乃窃相议,俟稍定,始散去。婢子送酒茗来,都不省取。或误触之,倾湿书册,辄怒而.责,后乃不复持至。逾

时或犹未食,无敢前请者。惟内子时映帘窥余,得间.始进,曰:“日午矣,可以饭乎?”余应诺。内子出,复忘之矣。羹炙皆寒,更温以俟者数四。及就食,仍挟一册与俱,且啖且阅,羹炙虽寒,或且味变,亦不觉也。至或误以双箸乱点所阅书,良久,始悟非笔,而内子及婢辈罔不窃笑者。夜坐,漏⑤常午⑥,顾僮侍,无人在侧,俄而鼾震左右,起视之,皆烂漫⑦睡地上矣。

(选自郑日奎《醉书斋记》,有删改)

[注]①泊如:淡泊无欲望。②甫:才,刚。③科头:不戴帽子,光着头。④帙(zhì):原意是包书的套子,因谓一套书为一帙。⑤漏:古代计时器,此指时间。⑥午:午夜,半夜。⑦烂漫:坦率自然貌。

1.下列加点词的解释有误的一项是( B )

A.烨.然.若神人 烨然:光彩鲜明的样子。

B.余故.道为学之难以告之 故:故意。

C.琴磬麈尾诸什物,亦杂置左.右. 左右:旁边。

D.惟内子时映帘窥余,得间.始进 间:间隙、空隙。

B

2.下列加点词的意义和用法相同的一项是( D )

A.当余之.从师也 一陈笔墨,一置香炉、茗碗之.属

B.于堂左洁一室,为.书斋 中轩敞者为.舱

C.假诸人而.后见也 或误触之,倾湿书册,辄怒而.责

D.以.中有足乐者 以.其境过清,不可久居,乃记之而去

D

3.下列说法有误的一项是( C )

A.[甲]文作者通过现身说法,讲述了自己年轻时艰苦学习的经历,旨在勉励马生刻苦学习,有所成就。

B.[乙]文通篇极力渲染一个“醉”字,把书斋主人陶醉于书的痴态、狂态、废寝忘食乃至忘乎所以的情状刻画得惟妙惟肖。

C.[甲]文多用对比手法,不仅有太学生优越的学习条件与作者求学的种种艰辛这样的正比,而且也有作者的“嗜学”与马生的“用心于学”这样的反比。

D.[乙]文通过描绘书斋朴素雅洁、藏书丰富的环境特点和家中妻子、仆人的言行,从侧面烘托了主人潜心读书的形象。

C

4.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)生以乡人子谒余,撰长书以为贽,辞甚畅达。

马生以同乡晚辈的身份拜见我,写了一封长信作为礼物,文辞很顺畅通达。

(2)或误以双箸乱点所阅书,良久,始悟非笔。

有时误用一双筷子在读的书上乱点画,过了许久才醒悟过来不是笔。

马生以同乡晚辈的身份拜见我,写了一封长信作为礼物,文辞很顺畅通达。

有时误用一双筷子在读的书上乱点画,过了许久才醒悟过来不是笔。

5. 梁启超说:“尽得大的责任,就得大快乐;尽得小的责任,就得小快乐。你若是要躲,倒是自投苦海,永远不能解除了。”作为一个社会上的人,角色身份不同,责任也不同,那么作为中学生的你应尽的责任是什么呢?请联系[甲][乙]文段内容谈谈你的看法。

示例:作为一名中学生,我的职责是好好学习,无论遇到什么样的困难与挫折,都不能将学习放下。我应该像宋濂学习,遇到任何艰苦的环境都要坚持学习;也要像[乙]文的作者那样热爱读书,读书时能够专心致志,心无旁骛。

示例:作为一名中学生,我的职责是好好学习,无论遇到什么样的困难与挫折,都不能将学习放下。我应该像宋濂学习,遇到任何艰苦的环境都要坚持学习;也要像[乙]文的作者那样热爱读书,读书时能够专心致志,心无旁骛。

[甲]鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(十五)(2022·南充改编)阅读下面文言文,回答问题。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(选自《孟子·告子上》)

[乙]顺治二年乙酉四月,江都围急。督相史忠烈公①知势不可为,集诸将而语之曰:“吾誓与城为殉,然仓皇中不可落于敌人之手以死,谁为我临期成此大节者?”副将军史德威慨然任之。忠烈喜曰:“吾尚未有子,汝当以同姓为吾后。吾上书太夫人,谱汝诸孙中。”

二十五日,城陷,忠烈拔刀自裁,诸将果争前抱持之。忠烈大呼德威,德威流涕,不能执刃,遂为诸将所拥而行。至小东门,大兵如林而至,马副使鸣騄、任太守民育及诸将刘都督肇基等皆死。忠烈乃瞠目曰:“我史阁部也。”被执至南门。和硕豫亲王以先生呼之,劝之。忠烈大骂而死。初,忠烈遗言:“我死当葬梅花岭上。”至是,德威求公之骨不可得,乃以衣冠葬之。

(选自《梅花岭记》,有删改)

[注]①史忠烈公:明代督相史可法。忠烈,是他的谥号。因曾担任内阁大学士,故自称“阁部”。

1.下列加点词解释有误的一项是( A )

A.故患.有所不辟也 患:忧虑,担心。

B.所识穷乏者得.我与 得:同“德”,感恩、感激。

C.是亦不可以已.乎 已:停止。

D.被执.至南门 执:押解。

2.下列各组句子中加点词意义和用法相同的一项是( A )

A.乡为.身死而不受 汝当以同姓为.吾后

B.所欲有甚于.生者 乃取一葫芦置于.地

C.舍生而.取义者也 遂为诸将所拥而.行

D.和硕豫亲王以先生呼之. 诸将果争前抱持之.

A

A

3.下列对文本理解有误的一项是( B )

A.[甲]文注重推理,逻辑严密。开篇通过类比提出中心论点,然后从正反两方面有力地论证了中心论点。

B.[乙]文记述了江都城被攻陷后,和硕豫亲王劝史可法投降,史可法大骂而死,他的部将遵照他的遗言将他葬在梅花岭上的故事。

C.[甲]文孟子善用日常生活中的事例进行说理,使抽象的道理变得浅显易懂;[乙]文饱含深情地叙述了史可法的悲壮事迹,极具感染力。

D.[甲]文孟子认为“正义”“大义”比生命重要,能给予人不苟且偷生、不避祸患的勇气;[乙]文史可法用行动捍卫了他心中的“大义”。

B

4. 翻译文中画线的句子。

(1)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,优厚的俸禄对我有什么益处呢!

(2)然仓皇中不可落于敌人之手以死,谁为我临期成此大节者?

但(在)匆忙慌乱中不能落在敌人的手里死去,谁(能)替我在城破时完成这个(为国而死)的大节呢?

优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,优厚的俸禄对我有什么益处呢!

但(在)匆忙慌乱中不能落在敌人的手里死去,谁(能)替我在城破时完成这个(为国而死)的大节呢?

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

(节选自诸葛亮《出师表》)

(十六)(2022·自贡)阅读下面的文言文,回答问题。

[甲]臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑.鄙.,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱.驰.。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

[乙]诸葛孔明千载人,其用兵行师,皆本于仁义节制①,自三代以降,未之有也。盖其操心制行,一出于诚,生于乱世,躬耕陇亩,使无徐庶之一言,玄德之三顾,则苟全性命,不求闻达必矣。其始见玄德,论曹操不可与争锋,孙氏可与为援而不可图.,唯荆、益可以取,言如蓍龟②,终身不易。二十余年之间,君信之,士大夫仰之,夷夏③服之,敌人畏之。上有以取信于主,故玄德临终,至云“嗣子不才,君可自取”;后主虽庸懦无立,而举国听之而不疑。下有以见信于人,后主左右奸辟侧佞充塞于中而无一人有心害疾者。魏尽据中州,乘.操、丕积威之后,猛士如林,不敢西向发一矢以临蜀,而公六出征之,使魏畏蜀如虎。司马懿案行其营垒处所,叹为天下奇才。

(节选自洪迈《容斋随笔·诸葛公》)

[注]①节制:节度法制。②蓍龟:指卜筮。③夷夏:指少数民族和中原人。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( A )

A.先帝不以臣卑.鄙. 卑鄙:言语恶劣。

B.遂许先帝以驱.驰. 驱驰:奔走效劳。

C.孙氏可与为援而不可图. 图:图谋,谋取。

D.乘.操、丕积威之后 乘:趁着,凭借。

2.下列对[乙]文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( C )

A.后主左右奸辟侧佞/充塞于中而无一人/有心害疾者。

B.后主左右奸辟/侧佞充塞/于中而无一人有心害疾者。

C.后主左右奸辟侧佞/充塞于中/而无一人有心害疾者。

D.后主左右奸辟/侧佞充塞于中/而无一人有心害疾者。

A

C

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( D )

A.诸葛亮不求闻达。他原本是一介布衣,在南阳种地,假使没有徐庶推荐,刘备三顾,他不会扬名于诸侯。

B.诸葛亮恪尽职守。他不忘先帝遗命,在南方已定、兵甲充足以后,随即请求北伐平定中原、兴复汉室。

C.诸葛亮立身仁义。他用兵行军、指挥打仗,都以仁义为本,遵守节度法制,是三代以来未曾有过的。

D.诸葛亮受人信服。刘备信任他,临终将后主托付给他;下面的人看见刘备信任他,也对他非常信服。

D

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事。

(先帝)多次到草庐中来拜访我,向我询问天下大事。

(2)(魏)不敢西向发一矢以临蜀,而公六出征之。

(魏国)却不敢向西射发一支箭来靠近蜀国,而诸葛亮却(率领大军)六次出兵讨伐魏国。

(先帝)多次到草庐中来拜访我,向我询问天下大事。

(魏国)却不敢向西射发一支箭来靠近蜀国,而诸葛亮却(率领大军)六次出兵讨伐魏国。

[乙]

宝元初,元昊②叛,时延安新被围,朝廷择帅,皆畏不行。仲淹奏请兼领延安军以待寇至,上嘉.而从之。阅兵得万八千,选六将俾③领之,日夕训练,号为精兵焉。贼闻之,第戒曰:“无以延州为意,今小范老子腹中自有数万兵甲,不比大范老子可欺。”“大范老子”谓范雍也。又城青涧,开营田,招属羌,及请戒诸路养兵蓄锐,以据贼冲。

(选自张唐英《范仲淹传》)

(十七)(2022·杭州)阅读下面古诗文,回答问题。

[甲]舟 中

[宋]范仲淹

珠彩耀前川,归来一扣舷①。

微风不起浪,明月自随船。

[丙]

会盗起淮南,知高邮军④晁仲约度不能御,谕军中富民出金帛,具.牛酒,使人迎劳,且厚遗之。贼悦,径去.。事闻,富弼⑤时在枢府,议欲诛仲约,以正军法。仲淹欲宥之。弼曰:“盗贼公行,守臣不能战,又不能守,而使民醵钱⑥遗之,法所当诛也。”仲淹曰:“今高邮无兵无械,虽仲约之义当勉力战守,然事有可恕,戮之恐非法意也。”仁宗从.之,仲约由此免死。

(选自王稱《范仲淹传》)

[注]①扣舷:手击船边,用作歌吟节拍。②元昊:人名,即李元昊。③俾(bǐ):使。④知高邮军:掌管高邮军。⑤富弼:洛阳人,时任枢密使。⑥醵(jù)钱:筹钱。

1.阅读《舟中》一诗,完成(1)(2)题。

(1)同样写月,“浮光跃金,静影沉璧”将月影比作玉璧,本诗将月比作“ 珠 ”。

(2)“微风不起浪,明月自随船”意境幽美,请加以赏析。

示例:微风轻拂水面,波澜不兴,明月似有情意,伴随船儿前行。这两句诗营造了幽美恬静的意境,表现了诗人闲适、愉悦的心情。

珠

示例:微风轻拂水面,波澜不兴,明月似有情意,伴随船儿前行。这两句诗营造了幽美恬静的意境,表现了诗人闲适、愉悦的心情。

2.《古汉语常用字字典》中“宥”有四个义项,[丙]文“仲淹欲宥之”中“宥”的意思是 ① (填序号)。

宥yòu ①宽容;饶恕。《韩非子·爱臣》:“不赦死,不~刑。”(赦死:赦免死罪。)今有双音词有“宽宥”。②通“侑”。劝人饮食。《周礼·春官·大司乐》:“王大食,三~,皆令奏钟鼓。”③通“右”。《荀子·宥坐》:“~坐之器。”(宥坐:放在座位右边。)④通“囿”。局限。《吕氏春秋·去宥》:“夫人有所~者,固以昼为昏,以白为黑。”

①

3. 下列句中加点词意思相同的一项是( C )

A.上嘉.而从之 虽有嘉.肴

B.具.牛酒 百废具.兴

C.贼悦,径去. 游人去.而禽鸟乐也

D.仁宗从.之 战则请从.

4.根据文意,用自己的话回答下列问题。

(1)[乙]文中“贼闻之”的“之”指哪件事?

范仲淹奏请兼管延安军,挑选将领,训练精兵。

(2)[丙]文中,富弼为何提议诛杀晁仲约?

面对盗贼横行,晁仲约不战不守,反而筹钱招待并厚赠他们,按法令应诛杀。

C

范仲淹奏请兼管延安军,挑选将领,训练精兵。

面对盗贼横行,晁仲约不战不守,反而筹钱招待并厚赠他们,按法令应诛杀。

5. 结合三则材料,谈谈你对范仲淹的认识。

(示例)文学上,他富有才华和审美情趣。军事上,他富有谋略:当元昊叛乱时,他选将练兵,采取一系列措施,令叛军不战而退。政治上,他勇于担当,实事求是:当元昊叛乱时,他主动请缨;当富弼提议诛杀晁仲约时,他主张宽恕,活用法度。

(示例)文学上,他富有才华和审美情趣。军事上,他富有谋略:当元昊叛乱时,他选将练兵,采取一系列措施,令叛军不战而退。政治上,他勇于担当,实事求是:当元昊叛乱时,他主动请缨;当富弼提议诛杀晁仲约时,他主张宽恕,活用法度。

第二部分 古诗文阅读提升训练

第二部分 古诗文阅读提升训练

(一)(2022·凉山州)阅读下面这首诗,回答问题。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

[唐]李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

1.下列诗句中与本诗描写的季节最接近的一项是( C )

A.黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

B.君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

C.草树知春不久归,百般红紫斗芳菲。

D.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

C

2.有学生将“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”两句作为毕业赠诗送给同学,是否合适?请说明理由。

合适。这两句诗表达的是诗人与友人离别时的牵挂、担忧、依依不舍之情,可以作为毕业赠诗送给同学,以表达和同学离别的依依不舍之情。

合适。这两句诗表达的是诗人与友人离别时的牵挂、担忧、依依不舍之情,可以作为毕业赠诗送给同学,以表达和同学离别的依依不舍之情。

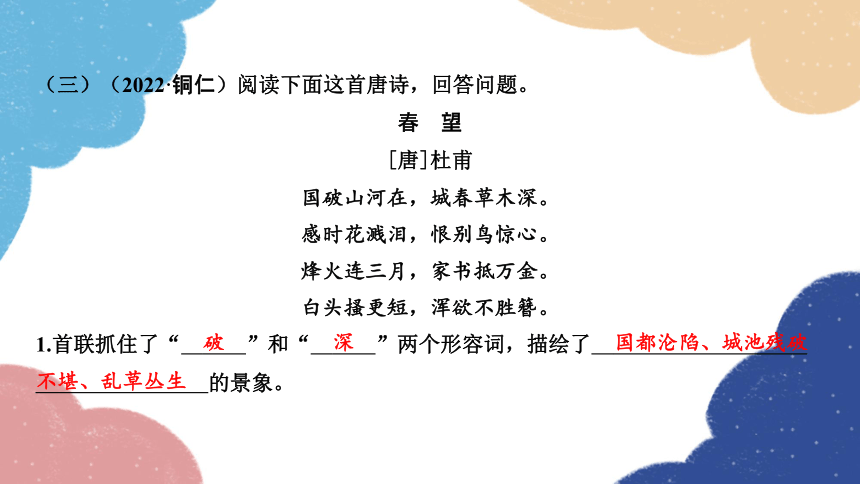

(二)(2022·恩施州)阅读下面的古诗,回答问题。

赠从弟(其二)

[东汉末]刘桢

亭亭山上松,瑟瑟谷中风。

风声一何①盛,松枝一何劲!

冰霜正惨凄,终岁常端正。

岂不罹②凝寒③?松柏有本性。

[注]①一何:多么。②罹:遭受。③凝寒:严寒。

1.请你赏析“亭亭山上松,瑟瑟谷中风”中叠词的表达效果。

“亭亭”表现了松的傲岸姿态,“瑟瑟”模拟刺骨的风声,两个叠词富有音乐性,突出了松柏的挺立不屈。

“亭亭”表现了松的傲岸姿态,“瑟瑟”模拟刺骨的风声,两个叠词富有音乐性,突出了松柏的挺立不屈。

2. 诗中松柏的“本性”是什么?诗人写松柏“本性”的目的是什么?

亭亭(挺拔),劲(刚劲),端正(直立、正直)。 诗人写松柏的“本性”,歌颂了松树的高洁,同时运用了象征手法,用松树象征自己的志趣、情操和希望,以此自勉,也借以勉励堂弟。

亭亭(挺拔),劲(刚劲),端正(直立、正直)。 诗人写松柏的“本性”,歌颂了松树的高洁,同时运用了象征手法,用松树象征自己的志趣、情操和希望,以此自勉,也借以勉励堂弟。

(三)(2022·铜仁)阅读下面这首唐诗,回答问题。

春 望

[唐]杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.首联抓住了“ 破 ”和“ 深 ”两个形容词,描绘了 国都沦陷、城池残破不堪、乱草丛生 的景象。

破

深

国都沦陷、城池残破

不堪、乱草丛生

2.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”字字千钧,吟之更觉有味,请任选角度赏析。

示例一:诗人触景生情(融情于景),花鸟本是悦人之物,但是面对残破的都城,想到妻儿的安危,诗人见花而落泪,闻鸟鸣而惊心,表达了诗人感时伤世(忧国忧民)的情感。 示例二:这两句运用拟人的修辞手法,移情于物,花鸟为“感”“恨”的主体,将花鸟拟人化,因感恨离别而落泪惊心,表达了诗人感时伤世(忧国忧民)的情感。

示例一:诗人触景生情(融情于景),花鸟本是悦人之物,但是面对残破的都城,想到妻儿的安危,诗人见花而落泪,闻鸟鸣而惊心,表达了诗人感时伤世(忧国忧民)的情感。 示例二:这两句运用拟人的修辞手法,移情于物,花鸟为“感”“恨”的主体,将花鸟拟人化,因感恨离别而落泪惊心,表达了诗人感时伤世(忧国忧民)的情感。

(四)(2022·福建改编)阅读下面的宋词,回答问题。

定风波

[北宋]苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

1.下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( C )

A.小序写时间、地点及词人出游的独特感受,交代写作缘由。

B.从“吟啸且徐行”中可以想见沙湖道上词人率性洒脱的情貌。

C.“竹杖芒鞋轻胜马”一句,表达词人对权贵的蔑视与抗争。

D.这首词以风趣幽默的笔调,写出了词人途中遇雨的所感所思。

2. “也无风雨也无晴”是词人对天气的态度,更是对生活的态度。请简要分析。

“风雨”“晴”喻指人生中的逆境与顺境,不论雨天晴天、逆境顺境,旷达的词人都能坦然接受。

C

“风雨”“晴”喻指人生中的逆境与顺境,不论雨天晴天、逆境顺境,旷达的词人都能坦然接受。

(五)(2022·河北)阅读下面诗歌,回答问题。

茅屋为秋风所破歌(节选)

[唐]杜甫

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。

呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

中夕④忽有念,抚裘起逡巡⑤。

丈夫贵兼济,岂独善一身。

安得万里裘,盖裹周四垠⑥。

稳暖皆如我,天下无寒人。

[注]①桂:地名。②吴:地名。③馀:同“余”。④中夕:半夜。⑤逡巡:迟疑徘徊,欲行又止。⑥垠:边际。

新制布裘

[唐]白居易

桂①布白似雪,吴②绵软于云。

布重绵且厚,为裘有馀③温。

朝拥坐至暮,夜覆眠达晨。

谁知严冬月,支体暖如春。

1.《茅屋为秋风所破歌》中,杜甫因 茅屋为秋风所破 一事,产生联想,表达内心的愿望;《新制布裘》中,白居易因新制布裘这件事,产生联想,表达自己的愿望。

2.杜甫和白居易都是唐代现实主义诗歌的代表诗人。这两首诗中作者的境况不同,但抒发的情感有相同之处,都抒发了诗人 推己及人的博大胸襟、忧国忧民的爱国精神和心系天下寒士 的情怀。

茅屋为秋风所破

推己及人的博大胸襟、忧国忧民的爱国

精神和心系天下寒士

(六)(2022·宁波)阅读诗歌,结合典故,回答问题。

野 望

[唐]王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

山河千古在,城郭一时非。

饿死真吾志,梦中行采薇。

[典故]采薇:《史记·伯夷列传》载,殷末,孤竹君二子伯夷、叔齐,反对周武王伐纣,曾扣马而谏。周代殷而有天下后,他们“义不食周粟”,隐于首阳山,采薇蕨而食,……遂饿死于首阳山。(选自《汉语典故大辞典》)

下面是某同学的探究成果,请你补全。

南安军

[南宋]文天祥

梅花南北路,风雨湿征衣。

出岭同谁出?归乡如此归!

①伯夷、叔齐扣马而谏;

②伯夷、叔齐隐于首阳山,采薇蕨而食;

③伯夷、叔齐义不食周粟,饿死于首阳山。

《野望》侧重从 ② (填序号)角度用典,表达的情感是 对隐居不仕的向往 。

《南安军》侧重从 ③ (填序号)角度用典,表达的情感是 以死明志的爱国之情 。

②

对隐居不仕的向

往

③

以死明志的爱

国之情

为表达不同情感,“采薇”这一典故可能有三种使用角度:

(七)(2022·赤峰)阅读下面这首诗,回答问题。

题稚川山水

[唐]戴叔伦[注]

松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍。

行人无限秋风思,隔水青山似故乡。

[注]戴叔伦,唐代诗人,此诗作于作者宦游途中。

1.对本诗的理解和分析,错误的一项是( D )

A.本诗写景,着墨不多,颇似元人简笔写意山水,富有意趣。

B.艺术的灵感往往来自错觉,这首诗便是如此。如果按因果关系,行人在发现“隔水青山似故乡”之后,才有“无限秋风思”,三四句却予以倒置,颇具匠心。

C.诗人憩息于“松下茅亭”,放眼亭外,在水天背景上,那“汀沙云树”像在清水中洗浴过一样,给人以舒畅之感,一个“凉”字就传达了这种快感。

D.本诗通过对稚川山水的描绘,表达了作者对稚川山水的思念之情。

2.请你把“松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍”的画面描述出来。

示例:在五月仲夏酷热的傍晚时分,憩息茅亭中,只感到阵阵清幽的凉意拂来,又怎能不感到痛快。再纵目远眺,那江中汀洲的白沙,那云烟缭绕的绿树,都映照在苍茫暮色里。

D

示例:在五月仲夏酷热的傍晚时分,憩息茅亭中,只感到阵阵清幽的凉意拂来,又怎能不感到痛快。再纵目远眺,那江中汀洲的白沙,那云烟缭绕的绿树,都映照在苍茫暮色里。

(八)(2022·东营)阅读下面这首诗,回答问题。

登楼望水

[唐]顾况

鸟啼花发柳含烟,掷却风光忆少年。

更上高楼望江水,故乡何处一归船。

1.本诗四句起承转合,一句一转换,颇具特色,就此谈谈你的理解。

示例:这首诗的首句便点出了此时的美好风光;第二句承接首句,虽然风光大好,但诗人却用了“掷却”,说明此时诗人无暇欣赏风景;第三句写诗人眺望故乡,为“转”;第四句点明乡愁的题旨,为“合”。

示例:这首诗的首句便点出了此时的美好风光;第二句承接首句,虽然风光大好,但诗人却用了“掷却”,说明此时诗人无暇欣赏风景;第三句写诗人眺望故乡,为“转”;第四句点明乡愁的题旨,为“合”。

2.下列选项中表述正确的两项是( AD )

A.本诗写“登楼望水”,与许多写登山登楼登塔的唐诗一样,都是借景抒怀。

B.作者强调诗歌的思想内容,注重教化,故写本诗寄语少年应珍惜青春时光。

C.本诗为作者暮年所作,写登高望远,看到迎接他的归船,思乡心切,无心赏景。

D.全诗文句通俗易懂,景情并有,不着一“愁”,实则写“愁”。

AD

(九)(2022·成都)阅读下面的宋词,回答问题。

菩萨蛮

[北宋]黄庭坚

半烟半雨溪桥畔,渔翁醉着无人唤。疏懒意何长,春风花草香。

江山如有待,此意陶潜解。问我去何之,君行到自知。

(选自《全宋词》)

1.词中说“问我去何之”,“我”最有可能去怎样的地方?请根据词意概括作答。

环境宁静优美、生活自由惬意的地方。

环境宁静优美、生活自由惬意的地方。

2.同是溪边渔者,本词中的“渔翁”与李白《行路难》(其一)中“闲来垂钓碧溪上”的垂钓者分别是怎样的人?请简要作答。

本词中的“渔翁”是悠闲自得的人,《行路难》(其一)中的垂钓者是有政治追求的人。

本词中的“渔翁”是悠闲自得的人,《行路难》(其一)中的垂钓者是有政治追求的人。

(十)(2022·连云港)在“旷达豪放苏东坡”专题学习活动中,老师选择了苏轼的三篇作品进行专题阅读,请完成下面小题。

[甲]和董传留别

粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华。

厌伴老儒烹瓠叶,强随举子踏槐花。

囊空不办寻春马,眼乱行看择婿车。

得意犹堪夸世俗,诏黄新湿字如鸦。

[乙]记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户.,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

[丙]臣自颍移扬,过濠、寿、楚、泗等州,所至麻麦如云。臣每屏去吏卒,亲.入村落。访问父老,皆有忧色,云:“丰年不如凶年。天灾流行,民虽乏食,缩衣节口,犹可以生。若丰年举催积欠,胥徒在门,枷棒在身,则人户求死不得。”言讫泪下,臣亦不觉流涕.。又所至城邑,多有流民……

臣闻之孔子曰:“苛政猛于虎。”昔常不信其言以今观之殆有甚者。水旱杀人,百倍于虎;而人畏催欠,乃甚于水旱。臣窃度.之,每州催欠吏卒,不下五百人。以天下言之,是常有二十余万虎狼散在民间,百姓何由安生?朝廷仁政何由得成乎?

(节选自《苏轼文集》中华书局1986年版)

1.下列对[甲]诗的理解和分析,正确的一项是( D )

A.首联苏轼自夸身上虽穿着粗衣劣布,但因为饱读诗书而气质高雅。

B.颔联“踏槐花”源自俗语“槐花黄,举子忙”,指学子忙于春游活动。

C.颈联写董传身处失意和困窘,意志消沉,不再追求自己的人生目标。

D.尾联意为相信董传定能金榜题名,春风得意,表达了对董传的期许和祝愿。

2. 解释下面加点的词语。

(1)月色入户. 户: 门。

(2)亲.入村落 亲: 亲自。

(3)臣亦不觉流涕. 涕: 眼泪。

(4)臣窃度.之 度: 揣测,估量。

D

门。

亲自。

眼泪。

揣测,估量。

3. 用“/”给文中画波浪线的句子断句,限两处。

昔 常 不 信 其 言 以 今 观 之 殆 有 甚 者。

答案 昔常不信其言/以今观之/殆有甚者。

4. 用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

庭院的地面好像积满了水,澄澈透明,水中的水藻、荇菜交相错杂,原来是竹子和柏树的影子。

(2)天灾流行,民虽乏食,缩衣节口,犹可以生。

天灾流行,百姓虽然缺少粮食,俭省吃穿用度,还可以活下去。

庭院的地面好像积满了水,澄澈透明,水中的水藻、荇菜交相错杂,原来是竹子和柏树的影子。

天灾流行,百姓虽然缺少粮食,俭省吃穿用度,还可以活下去。

5.“腹有诗书气自华”一句广为传诵,请你谈谈“气”和“诗书”的关系。

示例:“气”指气质或精神气色,读书可以培养人高尚的品格和高雅的气质,提升人的精神境界。

示例:“气”指气质或精神气色,读书可以培养人高尚的品格和高雅的气质,提升人的精神境界。

6.林语堂在《苏东坡传》中说“苏东坡是个秉性难改的乐天派,是黎民百姓的好朋友”。请你结合[乙][丙]两文写出对“乐天派”和“黎民百姓的好朋友”的理解。

①作者在被贬黄州期间写作[乙]文,此时正是作者人生失意之时,但文中无一处有悲凄可怜之态,反而随缘自适,“欣然”邀友赏月,透露出豁达乐观的天性。因此说作者是“乐天派”。②[丙]文中作者深入民间,体察民情,当百姓因苦于官府催缴欠债难于活命而落泪时,作者“亦不觉流涕”,并将情况如实上奏朝廷,以期朝廷能施仁政,解百姓之忧。作者和“黎民百姓”忧戚与共,因此说他是“黎民百姓的好朋友”。

①作者在被贬黄州期间写作[乙]文,此时正是作者人生失意之时,但文中无一处有悲凄可怜之态,反而随缘自适,“欣然”邀友赏月,透露出豁达乐观的天性。因此说作者是“乐天派”。②[丙]文中作者深入民间,体察民情,当百姓因苦于官府催缴欠债难于活命而落泪时,作者“亦不觉流涕”,并将情况如实上奏朝廷,以期朝廷能施仁政,解百姓之忧。作者和“黎民百姓”忧戚与共,因此说他是“黎民百姓的好朋友”。

[甲]世有伯乐,然后有千里马。千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其真无马邪?其真不知马也!

(选自《马说》)

(十一)(2022·永州)阅读下面的文言文,回答问题。

[注]①器:用作动词,器重,重视。②屈致:委屈(他),召(他上门)来。③枉驾:屈尊,这是请别人到某处去时的客气话。枉,委屈。驾,车马。

[乙]时先主屯新野。徐庶见先主,先主器①之,谓先主曰:“诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?”先主曰:“君与俱来。”庶曰:“此人可就见,不可屈致②也。将军宜枉驾③顾之。”由是先主遂诣亮,凡三往,乃见。

(选自《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

1.下列句子朗读停顿正确的一项是( B )

A.然/后有千里马。 B.故/虽有名马。

C.将军岂/愿见之乎? D.不/可屈致也。

2.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( A )

A.而.伯乐不常有/鸣之而.不能通其意

B.马之.千里者/将军宜枉驾顾之.

C.才美不外见./徐庶见.先主

D.策.之不以其道/执策.而临之

B

A

3.下列对[甲][乙]两文的理解与分析不恰当的一项是( C )

A.[甲]文虽题为《马说》却意不在马,而是作者借说马来抒发自己怀才不遇的愤懑之情。

B.[乙]文从侧面衬托出诸葛亮的非凡才智以及他绝不奉迎、为人谨慎的性格特点。

C.[甲][乙]两文的表达都是以议论和抒情为主,说理深刻,论证有力,情感鲜明。

D.[甲]文讽刺了统治者摧残人才的现象,[乙]文则表现了刘备善于纳谏和礼贤下士。

C

4.请将下列句子翻译成现代汉语。

(1)一食或尽粟一石。

吃一顿有时能吃尽一石粮食。

(2)由是先主遂诣亮。

因此刘备就去拜访诸葛亮。

吃一顿有时能吃尽一石粮食。

因此刘备就去拜访诸葛亮。

三 峡

[北魏]郦道元

①自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

②至于夏水襄陵,沿溯.阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

③春冬之时,则素湍.绿潭,回清倒影,绝 多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良.多趣味。

④每至晴初霜旦,林寒涧肃.,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(十二)(2022·天津)阅读下面文言文,回答问题。

1.下面句子中加点词的解释,不正确的一项是( D )

A.沿溯.阻绝 溯:逆流而上。

B.则素湍.绿潭 湍:急流。

C.良.多趣味 良:甚,很。

D.林寒涧肃. 肃:严肃,严厉。

2.下面句子中有通假字的一项是( A )

A.略无阙处。 B.至于夏水襄陵。

C.清荣峻茂。 D.空谷传响。

D

A

3.下面对文章的理解分析,不正确的一项是( D )

A.第①段总体描写三峡概貌,写出了三峡的雄伟气象,为下文具体景物的描绘提供了大背景。

B.第②段中“虽乘奔御风,不以疾也”,以乘奔马、御风飞行作比,表现出江水一泻千里的气势。

C.文章结尾写渔人的歌谣“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”,进一步突出了三峡秋天的凄凉冷落。

D.文章抓住季节特点,按照春夏秋冬的顺序,描绘了三峡雄奇险拔、清幽秀丽的景色。

D

[北宋]周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃.。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓.不枝,香远益.清,亭亭净植.,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

(十三)(2022·重庆B卷)阅读下面的文言文,回答问题。

爱莲说

1.下列对文中加点词的意思推断不正确的一项是( B )

A.“蕃”,《说文解字》解释为:从艸番声,草茂也,引申为“众多”。由此可知,“可爱者甚蕃”中“蕃”的意思为“多”。

B.“蔓”在“青树翠蔓”中是“藤蔓”的意思,互文印证,可知“不蔓不枝”中的“蔓”也是“藤蔓”的意思。

C.“精益求精”中的“益”是“更加”的意思,据此推断,“香远益清”中的“益”也是“更加”的意思。

D.查阅词典,“植”有以下义项:①栽种;②竖立;③生长。结合语境,可知“亭亭净植”中的“植”是“竖立”的意思。

B

2.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

出自污泥却不沾染(污秽),经过清水洗涤但不显得娇艳。

(2)菊之爱,陶后鲜有闻。

对于菊花的喜爱,陶渊明之后就很少听说了。

出自污泥却不沾染(污秽),经过清水洗涤但不显得娇艳。

对于菊花的喜爱,陶渊明之后就很少听说了。

3.下列对文章内容和写法分析正确的一项是( A )

A.本文第1段主要描写莲花,第2段对菊、牡丹和莲的不同品性进行比较和评论。

B.作者赋予了莲花丰富的象征意味,“香远益清,亭亭净植”象征君子孤傲独立的品质。

C.“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”一句,作者直抒胸臆,表明自己要像莲花一样洁身自好、坚强不屈。

D.作者以“牡丹之爱”反衬“莲之爱”,意在讽刺官场污浊、世人逃避现实的社会现象。

A

4.选文与下面的链接材料对莲的描写和表达的情思有何不同?请比较分析。

链接材料

曲池荷

[唐]卢照邻①

浮香②绕曲岸③,圆影④覆华池⑤。

常恐秋风早,飘零⑥君不知。

[注]①卢照邻:“初唐四杰”之一,才华出众,但命运多舛,长期饱受病痛折磨,英年早逝。②浮香:荷花的香气。③曲岸:曲折的堤岸。④圆影:圆圆的荷叶。⑤华池:美丽的池子。⑥飘零:坠落,飘落。

描写的内容不同:选文描写了莲的外形、姿态和气质(答出其中一点即可);链接材料描写了荷叶的形态。 表达的情思不同:选文表达了作者对莲的赞美和对君子人格的追求;链接材料表达了对莲凋零的担忧和对自己命运的担忧。

描写的内容不同:选文描写了莲的外形、姿态和气质(答出其中一点即可);链接材料描写了荷叶的形态。 表达的情思不同:选文表达了作者对莲的赞美和对君子人格的追求;链接材料表达了对莲凋零的担忧和对自己命运的担忧。

(十四)(2022·达州)阅读下面[甲][乙]两文,回答问题。

[甲]余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道,又患无硕师名人与游,尝趋百里外,从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。

当余之.从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨.然.若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意,以.中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。今虽耄老,未有所成,犹幸预君子之列,而承天子之宠光,缀公卿之后,日侍坐备顾问,四海亦谬称其氏名,况才之过于余者乎?

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵诗书,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告、求而不得者也;凡所宜有之书,皆集于此,不必若余之手录,假诸人而.后见也。其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

东阳马生君则,在太学已二年,流辈甚称其贤。余朝京师,生以乡人子谒余,撰长书以为贽,辞甚畅达。与之论辨,言和而色夷。自谓少时用心于学甚劳,是可谓善学者矣。其将归见其亲也,余故.道为学之难以告之。谓余勉乡人以学者,余之志也;诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知予者哉?

(宋濂《送东阳马生序》)

[乙](吾)于堂左洁一室,为.书斋,明窗素壁,泊如①也。设几二:一陈笔墨,一置香炉、茗碗之.属。竹床一,坐以之;木榻一,卧以之。书架书筒各四,古今籍在焉。琴磬麈尾诸什物,亦杂置左.右.。

甫②晨起,即科头③,拂案上尘,注水砚中,研磨及丹铅,饱饮笔以俟。随意抽书一帙④,据坐批阅之。顷至会心处,则朱墨淋漓渍纸上,字大半为之隐。有时或歌或叹,或笑或泣,或怒骂,或闷欲绝,或大叫称快,或咄咄诧异,或卧而思、起而狂走。家人 见者,悉骇愕,罔测所指,乃窃相议,俟稍定,始散去。婢子送酒茗来,都不省取。或误触之,倾湿书册,辄怒而.责,后乃不复持至。逾

时或犹未食,无敢前请者。惟内子时映帘窥余,得间.始进,曰:“日午矣,可以饭乎?”余应诺。内子出,复忘之矣。羹炙皆寒,更温以俟者数四。及就食,仍挟一册与俱,且啖且阅,羹炙虽寒,或且味变,亦不觉也。至或误以双箸乱点所阅书,良久,始悟非笔,而内子及婢辈罔不窃笑者。夜坐,漏⑤常午⑥,顾僮侍,无人在侧,俄而鼾震左右,起视之,皆烂漫⑦睡地上矣。

(选自郑日奎《醉书斋记》,有删改)

[注]①泊如:淡泊无欲望。②甫:才,刚。③科头:不戴帽子,光着头。④帙(zhì):原意是包书的套子,因谓一套书为一帙。⑤漏:古代计时器,此指时间。⑥午:午夜,半夜。⑦烂漫:坦率自然貌。

1.下列加点词的解释有误的一项是( B )

A.烨.然.若神人 烨然:光彩鲜明的样子。

B.余故.道为学之难以告之 故:故意。

C.琴磬麈尾诸什物,亦杂置左.右. 左右:旁边。

D.惟内子时映帘窥余,得间.始进 间:间隙、空隙。

B

2.下列加点词的意义和用法相同的一项是( D )

A.当余之.从师也 一陈笔墨,一置香炉、茗碗之.属

B.于堂左洁一室,为.书斋 中轩敞者为.舱

C.假诸人而.后见也 或误触之,倾湿书册,辄怒而.责

D.以.中有足乐者 以.其境过清,不可久居,乃记之而去

D

3.下列说法有误的一项是( C )

A.[甲]文作者通过现身说法,讲述了自己年轻时艰苦学习的经历,旨在勉励马生刻苦学习,有所成就。

B.[乙]文通篇极力渲染一个“醉”字,把书斋主人陶醉于书的痴态、狂态、废寝忘食乃至忘乎所以的情状刻画得惟妙惟肖。

C.[甲]文多用对比手法,不仅有太学生优越的学习条件与作者求学的种种艰辛这样的正比,而且也有作者的“嗜学”与马生的“用心于学”这样的反比。

D.[乙]文通过描绘书斋朴素雅洁、藏书丰富的环境特点和家中妻子、仆人的言行,从侧面烘托了主人潜心读书的形象。

C

4.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)生以乡人子谒余,撰长书以为贽,辞甚畅达。

马生以同乡晚辈的身份拜见我,写了一封长信作为礼物,文辞很顺畅通达。

(2)或误以双箸乱点所阅书,良久,始悟非笔。

有时误用一双筷子在读的书上乱点画,过了许久才醒悟过来不是笔。

马生以同乡晚辈的身份拜见我,写了一封长信作为礼物,文辞很顺畅通达。

有时误用一双筷子在读的书上乱点画,过了许久才醒悟过来不是笔。

5. 梁启超说:“尽得大的责任,就得大快乐;尽得小的责任,就得小快乐。你若是要躲,倒是自投苦海,永远不能解除了。”作为一个社会上的人,角色身份不同,责任也不同,那么作为中学生的你应尽的责任是什么呢?请联系[甲][乙]文段内容谈谈你的看法。

示例:作为一名中学生,我的职责是好好学习,无论遇到什么样的困难与挫折,都不能将学习放下。我应该像宋濂学习,遇到任何艰苦的环境都要坚持学习;也要像[乙]文的作者那样热爱读书,读书时能够专心致志,心无旁骛。

示例:作为一名中学生,我的职责是好好学习,无论遇到什么样的困难与挫折,都不能将学习放下。我应该像宋濂学习,遇到任何艰苦的环境都要坚持学习;也要像[乙]文的作者那样热爱读书,读书时能够专心致志,心无旁骛。

[甲]鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

(十五)(2022·南充改编)阅读下面文言文,回答问题。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

(选自《孟子·告子上》)

[乙]顺治二年乙酉四月,江都围急。督相史忠烈公①知势不可为,集诸将而语之曰:“吾誓与城为殉,然仓皇中不可落于敌人之手以死,谁为我临期成此大节者?”副将军史德威慨然任之。忠烈喜曰:“吾尚未有子,汝当以同姓为吾后。吾上书太夫人,谱汝诸孙中。”

二十五日,城陷,忠烈拔刀自裁,诸将果争前抱持之。忠烈大呼德威,德威流涕,不能执刃,遂为诸将所拥而行。至小东门,大兵如林而至,马副使鸣騄、任太守民育及诸将刘都督肇基等皆死。忠烈乃瞠目曰:“我史阁部也。”被执至南门。和硕豫亲王以先生呼之,劝之。忠烈大骂而死。初,忠烈遗言:“我死当葬梅花岭上。”至是,德威求公之骨不可得,乃以衣冠葬之。

(选自《梅花岭记》,有删改)

[注]①史忠烈公:明代督相史可法。忠烈,是他的谥号。因曾担任内阁大学士,故自称“阁部”。

1.下列加点词解释有误的一项是( A )

A.故患.有所不辟也 患:忧虑,担心。

B.所识穷乏者得.我与 得:同“德”,感恩、感激。

C.是亦不可以已.乎 已:停止。

D.被执.至南门 执:押解。

2.下列各组句子中加点词意义和用法相同的一项是( A )

A.乡为.身死而不受 汝当以同姓为.吾后

B.所欲有甚于.生者 乃取一葫芦置于.地

C.舍生而.取义者也 遂为诸将所拥而.行

D.和硕豫亲王以先生呼之. 诸将果争前抱持之.

A

A

3.下列对文本理解有误的一项是( B )

A.[甲]文注重推理,逻辑严密。开篇通过类比提出中心论点,然后从正反两方面有力地论证了中心论点。

B.[乙]文记述了江都城被攻陷后,和硕豫亲王劝史可法投降,史可法大骂而死,他的部将遵照他的遗言将他葬在梅花岭上的故事。

C.[甲]文孟子善用日常生活中的事例进行说理,使抽象的道理变得浅显易懂;[乙]文饱含深情地叙述了史可法的悲壮事迹,极具感染力。

D.[甲]文孟子认为“正义”“大义”比生命重要,能给予人不苟且偷生、不避祸患的勇气;[乙]文史可法用行动捍卫了他心中的“大义”。

B

4. 翻译文中画线的句子。

(1)万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,优厚的俸禄对我有什么益处呢!

(2)然仓皇中不可落于敌人之手以死,谁为我临期成此大节者?

但(在)匆忙慌乱中不能落在敌人的手里死去,谁(能)替我在城破时完成这个(为国而死)的大节呢?

优厚的俸禄却不辨别是否合乎礼义就接受了它,优厚的俸禄对我有什么益处呢!

但(在)匆忙慌乱中不能落在敌人的手里死去,谁(能)替我在城破时完成这个(为国而死)的大节呢?

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

(节选自诸葛亮《出师表》)

(十六)(2022·自贡)阅读下面的文言文,回答问题。

[甲]臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑.鄙.,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱.驰.。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

[乙]诸葛孔明千载人,其用兵行师,皆本于仁义节制①,自三代以降,未之有也。盖其操心制行,一出于诚,生于乱世,躬耕陇亩,使无徐庶之一言,玄德之三顾,则苟全性命,不求闻达必矣。其始见玄德,论曹操不可与争锋,孙氏可与为援而不可图.,唯荆、益可以取,言如蓍龟②,终身不易。二十余年之间,君信之,士大夫仰之,夷夏③服之,敌人畏之。上有以取信于主,故玄德临终,至云“嗣子不才,君可自取”;后主虽庸懦无立,而举国听之而不疑。下有以见信于人,后主左右奸辟侧佞充塞于中而无一人有心害疾者。魏尽据中州,乘.操、丕积威之后,猛士如林,不敢西向发一矢以临蜀,而公六出征之,使魏畏蜀如虎。司马懿案行其营垒处所,叹为天下奇才。

(节选自洪迈《容斋随笔·诸葛公》)

[注]①节制:节度法制。②蓍龟:指卜筮。③夷夏:指少数民族和中原人。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( A )

A.先帝不以臣卑.鄙. 卑鄙:言语恶劣。

B.遂许先帝以驱.驰. 驱驰:奔走效劳。

C.孙氏可与为援而不可图. 图:图谋,谋取。

D.乘.操、丕积威之后 乘:趁着,凭借。

2.下列对[乙]文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( C )

A.后主左右奸辟侧佞/充塞于中而无一人/有心害疾者。

B.后主左右奸辟/侧佞充塞/于中而无一人有心害疾者。

C.后主左右奸辟侧佞/充塞于中/而无一人有心害疾者。

D.后主左右奸辟/侧佞充塞于中/而无一人有心害疾者。

A

C

3.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( D )

A.诸葛亮不求闻达。他原本是一介布衣,在南阳种地,假使没有徐庶推荐,刘备三顾,他不会扬名于诸侯。

B.诸葛亮恪尽职守。他不忘先帝遗命,在南方已定、兵甲充足以后,随即请求北伐平定中原、兴复汉室。

C.诸葛亮立身仁义。他用兵行军、指挥打仗,都以仁义为本,遵守节度法制,是三代以来未曾有过的。

D.诸葛亮受人信服。刘备信任他,临终将后主托付给他;下面的人看见刘备信任他,也对他非常信服。

D

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事。

(先帝)多次到草庐中来拜访我,向我询问天下大事。

(2)(魏)不敢西向发一矢以临蜀,而公六出征之。

(魏国)却不敢向西射发一支箭来靠近蜀国,而诸葛亮却(率领大军)六次出兵讨伐魏国。

(先帝)多次到草庐中来拜访我,向我询问天下大事。

(魏国)却不敢向西射发一支箭来靠近蜀国,而诸葛亮却(率领大军)六次出兵讨伐魏国。

[乙]

宝元初,元昊②叛,时延安新被围,朝廷择帅,皆畏不行。仲淹奏请兼领延安军以待寇至,上嘉.而从之。阅兵得万八千,选六将俾③领之,日夕训练,号为精兵焉。贼闻之,第戒曰:“无以延州为意,今小范老子腹中自有数万兵甲,不比大范老子可欺。”“大范老子”谓范雍也。又城青涧,开营田,招属羌,及请戒诸路养兵蓄锐,以据贼冲。

(选自张唐英《范仲淹传》)

(十七)(2022·杭州)阅读下面古诗文,回答问题。

[甲]舟 中

[宋]范仲淹

珠彩耀前川,归来一扣舷①。

微风不起浪,明月自随船。

[丙]

会盗起淮南,知高邮军④晁仲约度不能御,谕军中富民出金帛,具.牛酒,使人迎劳,且厚遗之。贼悦,径去.。事闻,富弼⑤时在枢府,议欲诛仲约,以正军法。仲淹欲宥之。弼曰:“盗贼公行,守臣不能战,又不能守,而使民醵钱⑥遗之,法所当诛也。”仲淹曰:“今高邮无兵无械,虽仲约之义当勉力战守,然事有可恕,戮之恐非法意也。”仁宗从.之,仲约由此免死。

(选自王稱《范仲淹传》)

[注]①扣舷:手击船边,用作歌吟节拍。②元昊:人名,即李元昊。③俾(bǐ):使。④知高邮军:掌管高邮军。⑤富弼:洛阳人,时任枢密使。⑥醵(jù)钱:筹钱。

1.阅读《舟中》一诗,完成(1)(2)题。

(1)同样写月,“浮光跃金,静影沉璧”将月影比作玉璧,本诗将月比作“ 珠 ”。

(2)“微风不起浪,明月自随船”意境幽美,请加以赏析。

示例:微风轻拂水面,波澜不兴,明月似有情意,伴随船儿前行。这两句诗营造了幽美恬静的意境,表现了诗人闲适、愉悦的心情。

珠

示例:微风轻拂水面,波澜不兴,明月似有情意,伴随船儿前行。这两句诗营造了幽美恬静的意境,表现了诗人闲适、愉悦的心情。

2.《古汉语常用字字典》中“宥”有四个义项,[丙]文“仲淹欲宥之”中“宥”的意思是 ① (填序号)。

宥yòu ①宽容;饶恕。《韩非子·爱臣》:“不赦死,不~刑。”(赦死:赦免死罪。)今有双音词有“宽宥”。②通“侑”。劝人饮食。《周礼·春官·大司乐》:“王大食,三~,皆令奏钟鼓。”③通“右”。《荀子·宥坐》:“~坐之器。”(宥坐:放在座位右边。)④通“囿”。局限。《吕氏春秋·去宥》:“夫人有所~者,固以昼为昏,以白为黑。”

①

3. 下列句中加点词意思相同的一项是( C )

A.上嘉.而从之 虽有嘉.肴

B.具.牛酒 百废具.兴

C.贼悦,径去. 游人去.而禽鸟乐也

D.仁宗从.之 战则请从.

4.根据文意,用自己的话回答下列问题。

(1)[乙]文中“贼闻之”的“之”指哪件事?

范仲淹奏请兼管延安军,挑选将领,训练精兵。

(2)[丙]文中,富弼为何提议诛杀晁仲约?

面对盗贼横行,晁仲约不战不守,反而筹钱招待并厚赠他们,按法令应诛杀。

C

范仲淹奏请兼管延安军,挑选将领,训练精兵。

面对盗贼横行,晁仲约不战不守,反而筹钱招待并厚赠他们,按法令应诛杀。

5. 结合三则材料,谈谈你对范仲淹的认识。

(示例)文学上,他富有才华和审美情趣。军事上,他富有谋略:当元昊叛乱时,他选将练兵,采取一系列措施,令叛军不战而退。政治上,他勇于担当,实事求是:当元昊叛乱时,他主动请缨;当富弼提议诛杀晁仲约时,他主张宽恕,活用法度。

(示例)文学上,他富有才华和审美情趣。军事上,他富有谋略:当元昊叛乱时,他选将练兵,采取一系列措施,令叛军不战而退。政治上,他勇于担当,实事求是:当元昊叛乱时,他主动请缨;当富弼提议诛杀晁仲约时,他主张宽恕,活用法度。