课件(共62张PPT)研习经典中的立身处世2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 课件(共62张PPT)研习经典中的立身处世2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-25 10:24:48 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

研习经典中的立身处世(一)

——理解儒家的立身处世之道

选择性必修上第二单元微专题二

中华传统文化经典研习

专题导入

这些思想各自的核心是什么呢?有没有道理呢?我们要通过对经典的研读,在理解各家思想观点的基础上思考借鉴。

人的本质在于其社会性。一个人来到这个世界上,立身处世是第一要义。立身是生存的基础,处世是发展的需要。如鸟之双翼,互相作用,才能像雄鹰一样,展翅飞翔。

那么,一个人应该如何立身处世呢

先秦时期儒家、墨家、道家等各流派思想中都既包含治国理政的思想,也包含个人立身处世的思想。

专题目标

1.进一步研读文本,理解儒家、道家、墨家学说思想观点。

2.能联系当代社会,较为深刻地理解各家思想的现实意义。

活动引入

孔子创立的儒家学说绵延两千多年,一直是中国封建社会的官方思想,一直处于正统地位,也是中国传统文化的主干。被视为儒家经典“十三经”的《周易》《尚书》《诗》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左氏传》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》《论语》《孟子》《孝经》《尔雅》等书中确立的儒家思想体系,渗透到整个社会各个领域,对中国文化的发展起了决定性的作用。

儒家经典中的立身处世之道我们应该如何学习借鉴呢?

活动过程

研读《<论语>十二章》、《大学之道》《人皆有不忍人之心》及《孟子 公孙丑上》“敢问夫子恶乎长……则不能也”,想一想,孔子和孟子提倡怎样的立身处世之道?请同学们展示从选文中提取出各篇的核心概念及主要观点。

任务一

展示讨论儒家经典选文中关于立身处世的要点

活动过程

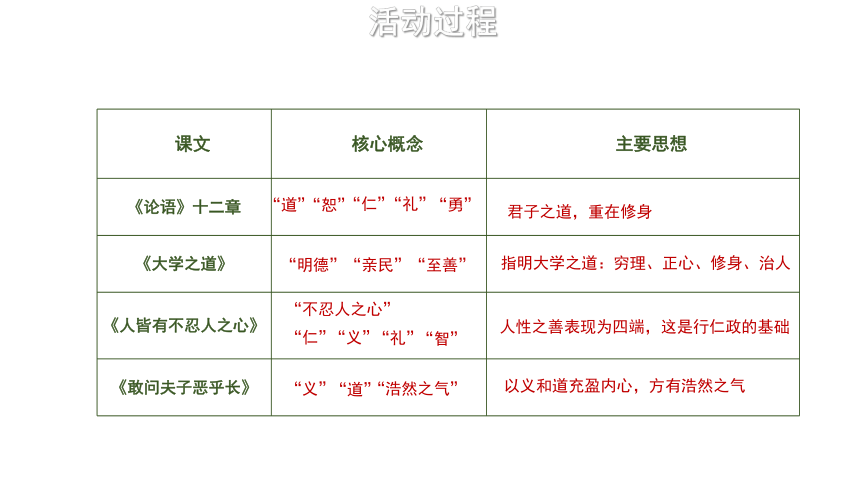

课文 核心概念 主要思想

《论语》十二章

《大学之道》

《人皆有不忍人之心》

《敢问夫子恶乎长》

指明大学之道:穷理、正心、修身、治人

人性之善表现为四端,这是行仁政的基础

君子之道,重在修身

以义和道充盈内心,方有浩然之气

“仁”

“明德”“亲民”“至善”

“仁”

“义”

“礼”

“道”

“恕”

“勇”

“义”

“礼”

“智”

“不忍人之心”

“道”

“浩然之气”

活动过程

1.请同学们就《<论语>十二章》中谈到的立身处世要点跟同学交流自己的理解。

任务二

深入理解儒家思想要点

(1)本课章节涉及哪些思想观念?梳理其关系。

(2)孔子所说的“仁”包含哪些内涵?

(3)孔子认为的“君子”应该具备哪些品格? 孔子说的“君子”是指什么样的人?

(4)在孔子看来,《诗》有什么功用?他为何重视读《诗》?

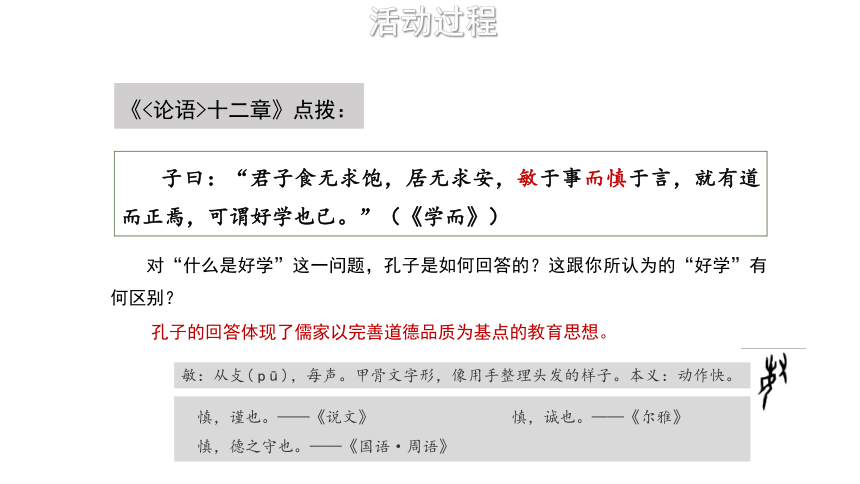

活动过程

对“什么是好学”这一问题,孔子是如何回答的?这跟你所认为的“好学”有何区别?

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

《<论语>十二章》点拨:

孔子的回答体现了儒家以完善道德品质为基点的教育思想。

敏:从攴( pū),每声。甲骨文字形,像用手整理头发的样子。本义:动作快。

慎,谨也。——《说文》 慎,诚也。——《尔雅》

慎,德之守也。——《国语·周语》

活动过程

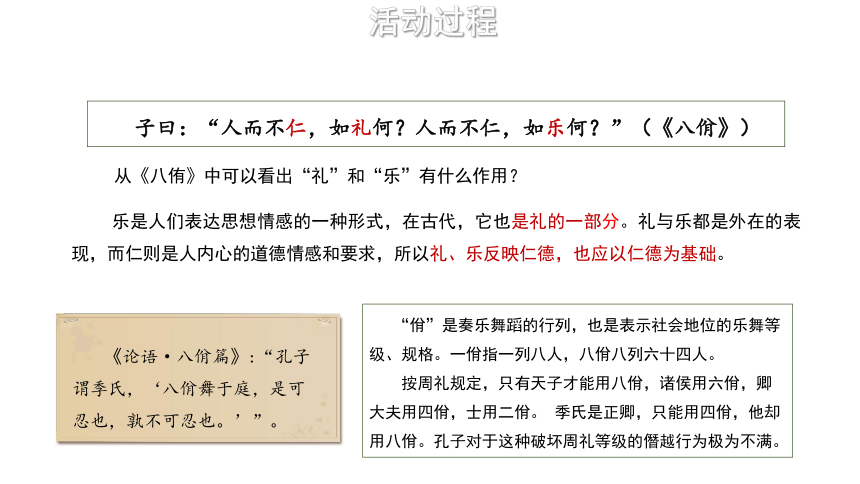

从《八侑》中可以看出“礼”和“乐”有什么作用?

乐是人们表达思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现,而仁则是人内心的道德情感和要求,所以礼、乐反映仁德,也应以仁德为基础。

《论语·八佾篇》:“孔子谓季氏,‘八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。’”。

“佾”是奏乐舞蹈的行列,也是表示社会地位的乐舞等级、规格。一佾指一列八人,八佾八列六十四人。

按周礼规定,只有天子才能用八佾,诸侯用六佾,卿大夫用四佾,士用二佾。 季氏是正卿,只能用四佾,他却用八佾。孔子对于这种破坏周礼等级的僭越行为极为不满。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

活动过程

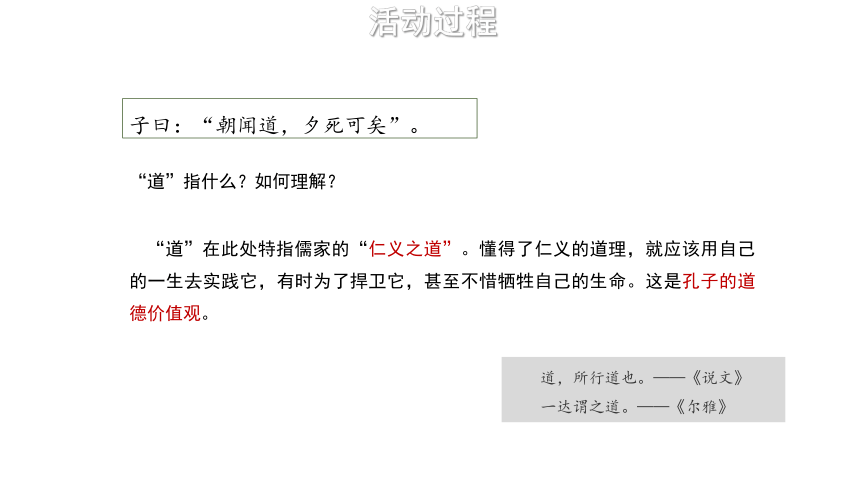

“道”指什么?如何理解?

“道”在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观。

子曰:“朝闻道,夕死可矣”。

道,所行道也。——《说文》

一达谓之道。——《尔雅》

活动过程

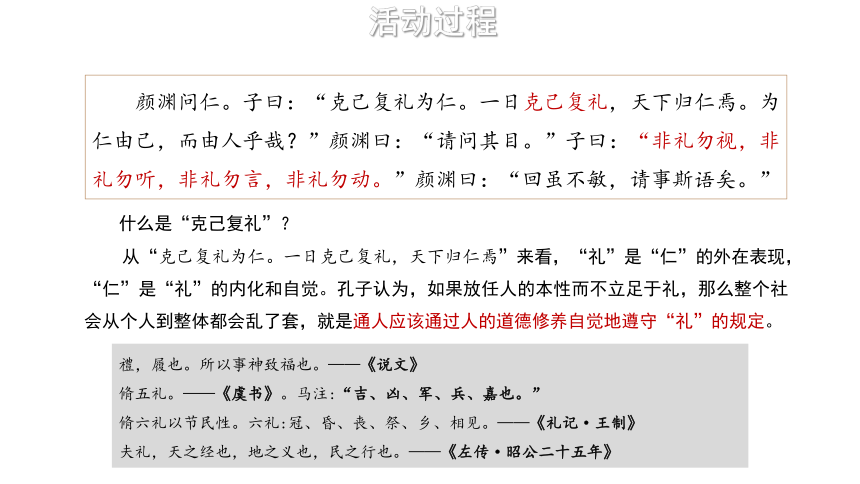

从“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉”来看,“礼”是“仁”的外在表现,“仁”是“礼”的内化和自觉。孔子认为,如果放任人的本性而不立足于礼,那么整个社会从个人到整体都会乱了套,就是通人应该通过人的道德修养自觉地遵守“礼”的规定。

什么是“克己复礼”?

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

禮,履也。所以事神致福也。——《说文》

脩五礼。——《虞书》。马注:“吉、凶、军、兵、嘉也。”

脩六礼以节民性。六礼:冠、昏、丧、祭、乡、相见。——《礼记·王制》

夫礼,天之经也,地之义也,民之行也。——《左传·昭公二十五年》

活动过程

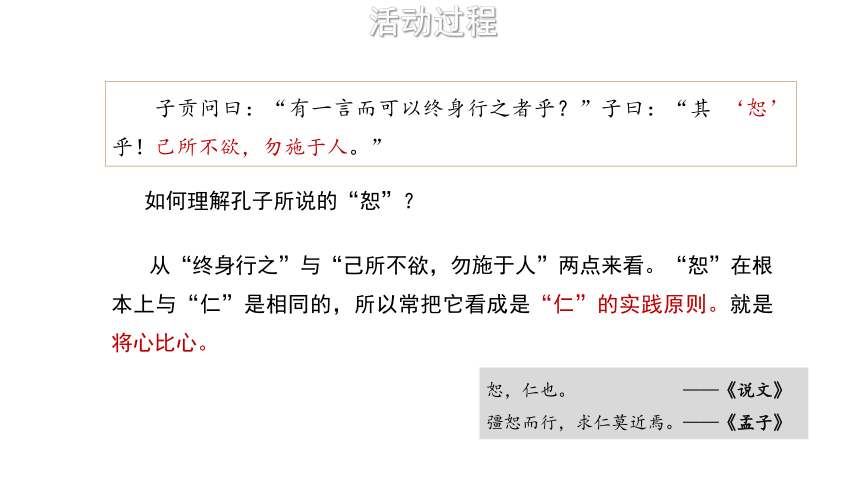

从“终身行之”与“己所不欲,勿施于人”两点来看。“恕”在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。就是将心比心。

如何理解孔子所说的“恕”?

恕,仁也。 ——《说文》

彊恕而行,求仁莫近焉。——《孟子》

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其 ‘恕’ 乎!己所不欲,勿施于人。”

活动过程

孔子认为君子立身处世的思想核心,也是社会政治、伦理道德的最高理想和标准。

以“仁”为核心表现出多方面的具体品格。

活动过程

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

“君子”之意研讨:

可以是有德之人,也可以是在位之人。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。” (《里仁》)

以上两句,宋朱熹、程颐、陆九渊多作第一种解,民国以来新儒家多作第二种解释。

子曰:“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。”《里仁》

孔子说:“君子心怀的是仁德;小人则怀恋乡土。君子关心的是刑罚和法度,小人则关心私利。”

在孔子的观念里,在位君子应该有理想人格,而平民小人只知道厉害计较,所以两者是联系在一起的。

活动过程

君子的人格模式。“文”可理解为一切外在的表现,“质”体现内在价值,对于人来说,应包括德行、学识等。孔子认为,一个人的外在谈吐举止等表现应该与内在素养相符合。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。” (《雍也》)

子曰:“君子不器。”

子曰:“学而时习之,不亦说乎 有朋自远方来,不亦乐乎 人不知而不愠,不亦君子乎 ”

子曰:“君子周而不比,小人比而不周。”

活动过程

鲤趋而过庭。曰:“学诗乎 ”对曰:“未也。”“不学诗,无以言。”鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎 ”对曰:“未也。”“不学礼,无以立。”鲤退而学礼。

学《诗》与立身处世有何关系呢?

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

孔子曰:“入其国,其教可知也:其为人也,温柔敦厚,《诗》教也。”

“其为人也,温柔敦厚而不愚,则深于诗者矣。”

《诗》的兴、观、群、怨作用——引情思,观风情,交良友,讽现实等,都合于中德。如《关雎》中真挚、含蓄、和谐、典雅的爱情观。

为何要读《诗》?

活动过程

《<论语>十二章》中提到的核心概念:

一、安贫乐道,敏于事慎于言

二、礼、乐以仁为基础

三、执着追求“道”

四、君子重义轻利

五、见贤思齐,自我反省

六、文、质兼备,方为君子

七、“仁”为己任,要意志坚强

八、譬如为山平地,持之以恒

九、智、仁、勇的完美人格

十、克己复礼为仁

十一、终身之行——恕

十二、应学《诗》

修身养性,君子之德

活动过程

2.请同学们《大学之道》中谈到的立身处世要点跟同学交流自己的理解。

任务二

深入理解儒家思想要点

(1)“三纲”“八目”之间是怎样的关系?

(2)“修、齐、治、平”之间的关系如何?儒家认为怎样才能修身?

活动过程

经

《大学》

“经”一章,是孔子的原话,由孔子的学生曾子纪录,是《大学》全文的提要,也是全文的纲领。

传

“传”十章,是曾子对“经”的理解和阐述,由曾子的学生纪录。

阐释道德文化和教育理论的重要著作。

活动过程

成年之人,在社会上立足,需知书明理,通晓人生之道

《大学》

大人之学

为政之学

修身

指大凡有成就的人,都具有光辉而伟大的人格,他们修己安人,砺炼内圣外王之道,终成轰轰烈烈的事业。

活动过程

《大学》之道

(内圣外王之道)

三纲领——修身的基本原则

明明德

亲民

止于至善

格物、致知、诚意、正心

修身、齐家、治国、平天下

治国平天下和个人道德修养的一致性

八条目——修身的方法步骤

六过程——心理修炼程序

慎 独——自我修炼最高境界

知止、有定、能静

能安、能虑、能得

内圣

外王

活动过程

3.请同学们就《人皆有不忍人之心》中谈到的立身处世要点跟同学交流自己的理解。

任务二

深入理解儒家思想要点

(1)孟子的说理思路是怎样的?你觉得孟子的说理和推断逻辑是否严密?

(2)孟子怎样继承和发展了孔子“仁”的学说?

(3)在“敢问夫子恶乎长?”一段中,孟子的观点是什么?

活动过程

人皆有不忍人之心

人皆有不忍人之心

不忍人之政

四心

恻隐之心

羞恶之心

辞让之心

是非之心

仁

义

礼

智

四端

行仁政

《人皆有不忍人之心》从人性的前提推导政治,具体来说,由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。因为这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以施行仁政也应该是天经地义的。

活动过程

乍见孺子将入于井,

皆有怵惕恻隐之心。

人皆有不忍人之心

非所以内交于孺子之父母也,

非所以要誉于乡党朋友也,

非恶其声而然也

无恻隐之心,非人也

无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;

谓其君不能者,

贼其君者也。

有四端于我者,知皆扩而充之矣

苟能充之,足以保四海

苟不充之,不足以事父母

!

!

!

孟子的推理从形式逻辑的角度来讲,并不严密,但从人情的角度来说,又无可辩驳,以正气服人。

活动过程

“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而注视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也--非徒无益,而又害之”

“何谓知言 ”

曰:“诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。--生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣”

浩然之气必须与仁义道德相配,否则就会缺乏力量。而且,必须要有经常性的仁义道德蓄养才能生成,而不是靠偶尔的正义行为就能获取的。一旦你的行为问心有愧,这种气就会缺乏力量了。

活动拓展

孟子怎样继承和发展了孔子“仁”的学说?

仁政

人性本善是“仁政”的基础

民贵君轻

仁

活动拓展

任务三

思考儒家思想对我们自己立身处世及现代社会的意义

孔子以“仁”为核心的学说和孟子的“四端”学说及以此为基础的性善论对我们今天的立身处世及社会建设有什么现实意义?

活动小结

“四端”

三纲八目

儒家的人格理想——君子

活动作业

3.大致了解并梳理儒家思想的后世发展。

1.阅读鲍鹏山的《孔孟》,探究孔子和孟子思想产生差异的原因。

2.拓展阅读《论语》中的其他有关“君子”的篇章,探究孔子对“君子”品质上的要求,写一篇小文章——《论语》中的君子形象。

研习经典中的立身处世(二)

——理解道家对俗见的突破

选择性必修上第二单元微专题二

中华传统文化经典研习

专题导入

孔子见老子的感觉,在一定程度上可说明儒家与道家思想的差异吧,两家在个人立身处世上的主张会有何差别呢?

子曰:“鸟,吾知其能飞;兽,吾知其能走;走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矢曾。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

——《史记·老子传》

据记载,孔子曾四次问师于老子。

活动过程

研读《<老子>四章》,就下列问题与同学们展开讨论。

任务一

展示讨论《老子》经典选文中关于立身处世的要义

(1)老子的思想有着鲜明的思辨色彩,说说课文中谈了哪几组关系?老子对此分别持有怎样的观点?

(2)老子在观察社会人生时,常常超越传统的思维定式,从世人不太看重的方面提出灼见? 选择你感受比较深的方面谈谈自己的理解。

活动过程

《老子》十一章:

三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

“无”是空白处,有空间。

我们常说“有无”,说“利用”,这些词原本有怎样的哲学内涵呢?

“有”是实体,是为人所见的部分。

器物中空这个“无”才是发挥作用的关键。

老子更强调的是空虚不盈的作用。

“利”是实现用途的条件。

“用”是真正的用途。

活动过程

请同学们想一想,在我们的读书学习和生活交友方面,最终要达到的“用”是什么?必须保留的“无”是什么?如果没有“无”,原因是什么?应该怎样改进?

引申理解

老师没有说出的部分——“无”

老师在课堂上讲的知识——“有”

学到的知识——“利”

学生自身的素养——“用”

将“有”转化为“无”,为学生的思考和努力留出空间

活动拓展

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之。故有道者不处。

《老子》三十三章:

这些轻浮、急躁的举动都是反自然的,短暂而不能持久。

急躁冒进、自我炫耀的行为不可恃。

强调谦下守中的价值与意义。

企者——不立

跨者——不行

自见者——不明

自是者——不彰

自伐者——无功

自矜者——不长

余食赘形,物或恶之

有道者不处

活动拓展

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。

明——自知

强——自胜者

富——知足

有志——强行者

久——不失其所者

寿——正常死亡,善终者

明——智人

强——战胜别人

富——拥有很多财富

志——树立远大志向

久——强健,坚持

寿——活得久

一般见解

老子见解

以自知自胜为立身之本。

活动拓展

请同学们结合生活或历史上的例子想一想,谁的行为符合老子所说的这些范畴——智,明,有力,强,富,有志,久,寿。

引申理解

曾国藩不仅知人,且深知自己。他坚持写了三十多年的日记,在其日记中,他坦然记载了自己的弱点,好名、好利、好色,对自己轻薄无耻的言行进行了无情的批露,痛骂自己“禽兽”,不是“人”……他的书房名“求阙斋”,别人求圆满,他却求不足。自知不足,所以反躬自省,勇于改过。

活动拓展

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

防微杜渐,防患于未然。

《老子》六十四章:

大始于小,小成就大。

从小事做起,才可能成就大事业。

肆意妄为会导致失败,抓住权柄不放会有所失。

从始至终保持谨慎。

圣人之职在于弥补、辅助万物。

活动拓展

《老子》中的相对概念:

天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫惟弗居,是以不去。

反者道之动,弱者道之用。(循环往复的运动变化,是道的运动,道的作用是微妙、柔弱的。 )

老子揭示出诸如长短、高下、美丑、难易、有无、前后、祸福、刚柔、强弱、大小、生死、智愚、胜败、巧拙、轻重、进退、攻守、荣辱等一系列矛盾,认为这些矛盾都是“对立统一”的,是相对的,任何一方面都不能孤立存在,而须相互依存、互为前提,在一定的情况下会相互转化。这是朴素的辩证法思想。

活动过程

研读《五石之瓠》,就下列问题与同学们展开讨论。

任务二

展示讨论《五石之瓠》 中关于立身处世的要点

(1)这则寓意体现庄子怎样的观点?你从中得到什么启示?

(2)这则寓意是怎样体现出《逍遥游》中的“逍遥”思想的?

(3)刘熙载评价庄子:“五路可走,卒归于有路可走……”结合本文谈谈这一评价。

活动拓展

惠子

“吾为其无用而掊之”

庄子

不是葫芦大而无用,而是人不善于使用。

从惯常的角度来思考大葫芦的价值。

“夫子固拙于用大矣”

《五石之瓠》核心思想:

宋人卖药方的例子

化小用为大用

今子有五石之瓠,何不虑以为大樽,而浮于江湖,而忧其瓠落无所容 则夫子犹有蓬之心也夫!

人应当不被成见、知识、欲念和情感等世俗的东西蒙蔽拘囿,要懂得超越。

至

人

无

己

化世俗之用为诗意之用、自由之用

活动拓展

只要不凝滞于物,则大小皆为可用,这是有用。

有用必须超然物外,游于忘我之境。

最好是无用,无用则无害,也无困苦,就可逍遥自在、绝对自由了。

而惠子则基于对现实的认识,自然局限于一般的理解而有所困惑。

对惠子和庄子的大瓠之争,应如何理解?

无用即大用——庄子追求的理想境界

活动拓展

任务三

比较道家和儒家在立身处世方面的不同处

学说 思想核心 彰显的人性 人生价值追求

美好品德

儒家

道家

活动拓展

学说 思想核心 彰显的人性 人生价值追求

美好品德

儒家

道家

仁、义、礼、智、恕、忠、孝、悌

道

社会属性

自然属性

修身,齐家,治国,平天下

超越世俗关系网,追求内心平静、自由的状态

积极进取

俭,柔,谦

仁爱好礼

清静无为

阅读《红楼梦》时,你一定对贾宝玉的思想性格有一定的感知。从贾宝玉的性格中能否看出道家思想和儒家思想的影响呢?请你与同学展开讨论。

思考

活动拓展

思考道家思想观点的现实意义

老子的“无为” 和庄子的“无用之用方是大用”的思想对我们今天的立身处世及社会建设有什么现实意义呢?

活动作业

2. 在21世纪的今天,儒道互补的文化格局已经成为中华文化的总体基调。请结合你的阅读经历和体验,思考儒道两家为什么能够互补,儒道互补对于中国国民性格的塑造有着怎样的意义。

1.拓展阅读鲍鹏山的《庄子:在我们无路可走的时候》,批注你的阅读感想。

研习经典中的立身处世(三)

——理解墨家无差别之爱

选择性必修上第二单元微专题二

中华传统文化经典研习

专题导入

对于儒家的礼仪道德,道家站在“天道”的角度,是持否定态度的,道家倡导清净无为,蔑视礼法。

还有一派——墨家,对于儒家学说更是非议颇多。

墨子曾学习儒术,因不满“礼”之烦琐,另立墨家新说,聚徒讲学,成为儒家的主要反对派。先秦时期,墨家与儒家同为“显学”,但秦汉后被儒学排挤而逐渐没落。那么,墨家在立身处世方面的观点与儒家有什么不同呢?通过本次活动,我们要理解墨家之爱。

活动过程

就课前研读《墨子·兼爱》篇的相关思考成果进行交流展示。

任务一

梳理展示《兼爱》篇中墨子的思想要点

本文论证的是什么问题?

墨子的观点是什么?

他是怎样论述自己的观点的?

活动过程

圣人治天下当知乱之所自起

乱皆起自“不相爱”

天下兼相爱——爱人若爱其身

提出问题

分析问题

解决问题

论题

观点

论述

如何治理天下。

臣、子之不孝

君、父之不慈

盗贼之横行

大夫之相乱家

诸侯之相攻国

不孝、不慈、盗贼皆亡

国不相攻,家不相乱

天下兼相爱则治,

交相恶则乱。

天下治

天下乱

活动过程

视人国若其国

爱人若爱其身

视父兄与君若其身

视弟子与臣若其身

视人之室若其室

视人身若其身

墨子践行兼爱思想的具体方法有哪些?你能从中看出兼爱的特点吗?

视人家若其家

臣父孝,父兄慈

盗贼皆亡

诸侯、大夫不相攻乱

字形象一手持两棵庄稼。本义:一手执两禾。引申为同时进行几桩事情或占有几样东西。

不分你我、不管血缘、不分贵贱、不论国别地去爱一切的人。

兼爱

活动过程

任务二

比较墨家、儒家、道家之“爱”的不同

视人之国若视其国……视人之家若视其家……视人之身若视其身。

——《墨子·兼爱中》

君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物。

——《孟子·尽心上》

信以为人之亲其兄之子,为若亲其邻之赤子乎? ——《孟子·媵文公上》

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。 ——《孟子·梁惠王上》

孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

活动过程

圣人南面而治天下,必自人道始矣。立权度量,考文章,改正朔,易服色,殊徽号,异器械,别衣服,此其所得与民变革者也。其不可得变革者则有矣:亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得与民变革者也。

——《礼记·大传》

道生之,德畜之,物形之,势成之,是以万物莫不尊道而贵德。 ——《道德经》

天地不仁,以万物为刍狗。 ——《道德经》

天地对待万物都和对待那个草扎的狗一样,不会干涉,没有偏好,都是任其自然生化。

我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先,慈故能勇,俭故能广,不敢为天下先,故能成器长。 ——《道德经》

活动过程

孔孟的“仁爱”是“仁者爱人”,是一种有选择、有次序和有差等的爱,对父母、孩子和家人的爱,显然不能跟一个陌生人的爱相提并论。

墨子的“兼爱”则是“人爱人人”, 是一种“博爱”,要求每个人都不分你我、不分贵贱、不论种族、不管血缘地去爱一切的人。 “兼爱”是人世间广博的“大爱”与“至善”。

老子的“爱”是用“道”“德”“慈”等概念表现出来,其核心是“不仁”,即天地与圣人不以亲为前提,传扬无私平等的爱,广博地惠及到每一个生灵的身上。

活动过程

了解儒墨两家在其他方面的思想差别

《淮南子·主术训》说:“孔墨皆修先圣之术,通六艺之论。” 墨子在学儒的同时,发现了儒家的缺点,进而反儒非儒。

《淮南子·要略》说:“墨子学儒者之业,受孔子之术,以为其礼烦扰而不悦,厚葬靡财而贫民,久服伤生而害事,故背周道而用夏政。”

请你借助相关资料,比较儒家和墨家思想的差别,并说说自己更支持哪种思想。

活动过程

思想流派 相同点 不同点 人与人的关系 对人民地位的认识 社会理想 人对人的态度 对体力劳动的态度 对礼乐的态度

儒家

墨家

有差等的爱

无差等的爱

提倡乐教、礼教

非乐、节用,节葬

劳力者治于人

提倡亲自从事生产劳动

爱

民本

大同

活动拓展

任务三

思考墨家思想对我们自己立身处世及现代社会的意义

墨子的“兼爱” 和 以此为基础的“尚贤”“尚同”“非攻”“节用”等思想对我们今天的立身处世及社会建设有什么现实意义?

活动过程

兼 爱

一方有难,八方支援

以德治国

世界和平共处

亲密和谐的团体关系

民主管理思维

勇于承担

见义勇为的价值导向

缩小贫富差距,共同富裕

活动过程

墨子思想有何现代意义?

墨子思想的现代意义

科教兴国

节约型社会

世界和平

建设诚信社会和新型团体机构间关系

人本管理

建设勇于承担

见义勇为的价值导向

共同富裕

活动小结

天下兼相爱则治,交相恶则乱。

兼爱

本质: 无差别的爱

观点:

特点:

有别于儒家的“仁”

有别于道家的“善”“慈”

活动作业

2.查找相关资源,了解墨子思想的后世影响演变。

1.拓展阅读鲁迅的小说《非攻》,谈谈你对小说中墨子形象的认识。

3.探究儒墨两家思想观点之差别的原因。

再 见

研习经典中的立身处世(一)

——理解儒家的立身处世之道

选择性必修上第二单元微专题二

中华传统文化经典研习

专题导入

这些思想各自的核心是什么呢?有没有道理呢?我们要通过对经典的研读,在理解各家思想观点的基础上思考借鉴。

人的本质在于其社会性。一个人来到这个世界上,立身处世是第一要义。立身是生存的基础,处世是发展的需要。如鸟之双翼,互相作用,才能像雄鹰一样,展翅飞翔。

那么,一个人应该如何立身处世呢

先秦时期儒家、墨家、道家等各流派思想中都既包含治国理政的思想,也包含个人立身处世的思想。

专题目标

1.进一步研读文本,理解儒家、道家、墨家学说思想观点。

2.能联系当代社会,较为深刻地理解各家思想的现实意义。

活动引入

孔子创立的儒家学说绵延两千多年,一直是中国封建社会的官方思想,一直处于正统地位,也是中国传统文化的主干。被视为儒家经典“十三经”的《周易》《尚书》《诗》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左氏传》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》《论语》《孟子》《孝经》《尔雅》等书中确立的儒家思想体系,渗透到整个社会各个领域,对中国文化的发展起了决定性的作用。

儒家经典中的立身处世之道我们应该如何学习借鉴呢?

活动过程

研读《<论语>十二章》、《大学之道》《人皆有不忍人之心》及《孟子 公孙丑上》“敢问夫子恶乎长……则不能也”,想一想,孔子和孟子提倡怎样的立身处世之道?请同学们展示从选文中提取出各篇的核心概念及主要观点。

任务一

展示讨论儒家经典选文中关于立身处世的要点

活动过程

课文 核心概念 主要思想

《论语》十二章

《大学之道》

《人皆有不忍人之心》

《敢问夫子恶乎长》

指明大学之道:穷理、正心、修身、治人

人性之善表现为四端,这是行仁政的基础

君子之道,重在修身

以义和道充盈内心,方有浩然之气

“仁”

“明德”“亲民”“至善”

“仁”

“义”

“礼”

“道”

“恕”

“勇”

“义”

“礼”

“智”

“不忍人之心”

“道”

“浩然之气”

活动过程

1.请同学们就《<论语>十二章》中谈到的立身处世要点跟同学交流自己的理解。

任务二

深入理解儒家思想要点

(1)本课章节涉及哪些思想观念?梳理其关系。

(2)孔子所说的“仁”包含哪些内涵?

(3)孔子认为的“君子”应该具备哪些品格? 孔子说的“君子”是指什么样的人?

(4)在孔子看来,《诗》有什么功用?他为何重视读《诗》?

活动过程

对“什么是好学”这一问题,孔子是如何回答的?这跟你所认为的“好学”有何区别?

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

《<论语>十二章》点拨:

孔子的回答体现了儒家以完善道德品质为基点的教育思想。

敏:从攴( pū),每声。甲骨文字形,像用手整理头发的样子。本义:动作快。

慎,谨也。——《说文》 慎,诚也。——《尔雅》

慎,德之守也。——《国语·周语》

活动过程

从《八侑》中可以看出“礼”和“乐”有什么作用?

乐是人们表达思想情感的一种形式,在古代,它也是礼的一部分。礼与乐都是外在的表现,而仁则是人内心的道德情感和要求,所以礼、乐反映仁德,也应以仁德为基础。

《论语·八佾篇》:“孔子谓季氏,‘八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。’”。

“佾”是奏乐舞蹈的行列,也是表示社会地位的乐舞等级、规格。一佾指一列八人,八佾八列六十四人。

按周礼规定,只有天子才能用八佾,诸侯用六佾,卿大夫用四佾,士用二佾。 季氏是正卿,只能用四佾,他却用八佾。孔子对于这种破坏周礼等级的僭越行为极为不满。

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(《八佾》)

活动过程

“道”指什么?如何理解?

“道”在此处特指儒家的“仁义之道”。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫它,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观。

子曰:“朝闻道,夕死可矣”。

道,所行道也。——《说文》

一达谓之道。——《尔雅》

活动过程

从“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉”来看,“礼”是“仁”的外在表现,“仁”是“礼”的内化和自觉。孔子认为,如果放任人的本性而不立足于礼,那么整个社会从个人到整体都会乱了套,就是通人应该通过人的道德修养自觉地遵守“礼”的规定。

什么是“克己复礼”?

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”

禮,履也。所以事神致福也。——《说文》

脩五礼。——《虞书》。马注:“吉、凶、军、兵、嘉也。”

脩六礼以节民性。六礼:冠、昏、丧、祭、乡、相见。——《礼记·王制》

夫礼,天之经也,地之义也,民之行也。——《左传·昭公二十五年》

活动过程

从“终身行之”与“己所不欲,勿施于人”两点来看。“恕”在根本上与“仁”是相同的,所以常把它看成是“仁”的实践原则。就是将心比心。

如何理解孔子所说的“恕”?

恕,仁也。 ——《说文》

彊恕而行,求仁莫近焉。——《孟子》

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其 ‘恕’ 乎!己所不欲,勿施于人。”

活动过程

孔子认为君子立身处世的思想核心,也是社会政治、伦理道德的最高理想和标准。

以“仁”为核心表现出多方面的具体品格。

活动过程

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

“君子”之意研讨:

可以是有德之人,也可以是在位之人。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。” (《里仁》)

以上两句,宋朱熹、程颐、陆九渊多作第一种解,民国以来新儒家多作第二种解释。

子曰:“君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。”《里仁》

孔子说:“君子心怀的是仁德;小人则怀恋乡土。君子关心的是刑罚和法度,小人则关心私利。”

在孔子的观念里,在位君子应该有理想人格,而平民小人只知道厉害计较,所以两者是联系在一起的。

活动过程

君子的人格模式。“文”可理解为一切外在的表现,“质”体现内在价值,对于人来说,应包括德行、学识等。孔子认为,一个人的外在谈吐举止等表现应该与内在素养相符合。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。” (《雍也》)

子曰:“君子不器。”

子曰:“学而时习之,不亦说乎 有朋自远方来,不亦乐乎 人不知而不愠,不亦君子乎 ”

子曰:“君子周而不比,小人比而不周。”

活动过程

鲤趋而过庭。曰:“学诗乎 ”对曰:“未也。”“不学诗,无以言。”鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎 ”对曰:“未也。”“不学礼,无以立。”鲤退而学礼。

学《诗》与立身处世有何关系呢?

子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

孔子曰:“入其国,其教可知也:其为人也,温柔敦厚,《诗》教也。”

“其为人也,温柔敦厚而不愚,则深于诗者矣。”

《诗》的兴、观、群、怨作用——引情思,观风情,交良友,讽现实等,都合于中德。如《关雎》中真挚、含蓄、和谐、典雅的爱情观。

为何要读《诗》?

活动过程

《<论语>十二章》中提到的核心概念:

一、安贫乐道,敏于事慎于言

二、礼、乐以仁为基础

三、执着追求“道”

四、君子重义轻利

五、见贤思齐,自我反省

六、文、质兼备,方为君子

七、“仁”为己任,要意志坚强

八、譬如为山平地,持之以恒

九、智、仁、勇的完美人格

十、克己复礼为仁

十一、终身之行——恕

十二、应学《诗》

修身养性,君子之德

活动过程

2.请同学们《大学之道》中谈到的立身处世要点跟同学交流自己的理解。

任务二

深入理解儒家思想要点

(1)“三纲”“八目”之间是怎样的关系?

(2)“修、齐、治、平”之间的关系如何?儒家认为怎样才能修身?

活动过程

经

《大学》

“经”一章,是孔子的原话,由孔子的学生曾子纪录,是《大学》全文的提要,也是全文的纲领。

传

“传”十章,是曾子对“经”的理解和阐述,由曾子的学生纪录。

阐释道德文化和教育理论的重要著作。

活动过程

成年之人,在社会上立足,需知书明理,通晓人生之道

《大学》

大人之学

为政之学

修身

指大凡有成就的人,都具有光辉而伟大的人格,他们修己安人,砺炼内圣外王之道,终成轰轰烈烈的事业。

活动过程

《大学》之道

(内圣外王之道)

三纲领——修身的基本原则

明明德

亲民

止于至善

格物、致知、诚意、正心

修身、齐家、治国、平天下

治国平天下和个人道德修养的一致性

八条目——修身的方法步骤

六过程——心理修炼程序

慎 独——自我修炼最高境界

知止、有定、能静

能安、能虑、能得

内圣

外王

活动过程

3.请同学们就《人皆有不忍人之心》中谈到的立身处世要点跟同学交流自己的理解。

任务二

深入理解儒家思想要点

(1)孟子的说理思路是怎样的?你觉得孟子的说理和推断逻辑是否严密?

(2)孟子怎样继承和发展了孔子“仁”的学说?

(3)在“敢问夫子恶乎长?”一段中,孟子的观点是什么?

活动过程

人皆有不忍人之心

人皆有不忍人之心

不忍人之政

四心

恻隐之心

羞恶之心

辞让之心

是非之心

仁

义

礼

智

四端

行仁政

《人皆有不忍人之心》从人性的前提推导政治,具体来说,由人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。因为这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以施行仁政也应该是天经地义的。

活动过程

乍见孺子将入于井,

皆有怵惕恻隐之心。

人皆有不忍人之心

非所以内交于孺子之父母也,

非所以要誉于乡党朋友也,

非恶其声而然也

无恻隐之心,非人也

无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;

谓其君不能者,

贼其君者也。

有四端于我者,知皆扩而充之矣

苟能充之,足以保四海

苟不充之,不足以事父母

!

!

!

孟子的推理从形式逻辑的角度来讲,并不严密,但从人情的角度来说,又无可辩驳,以正气服人。

活动过程

“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:今日病矣!予助苗长矣!’其子趋而注视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也--非徒无益,而又害之”

“何谓知言 ”

曰:“诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。--生于其心,害于其政;发于其政,害于其事。圣人复起,必从吾言矣”

浩然之气必须与仁义道德相配,否则就会缺乏力量。而且,必须要有经常性的仁义道德蓄养才能生成,而不是靠偶尔的正义行为就能获取的。一旦你的行为问心有愧,这种气就会缺乏力量了。

活动拓展

孟子怎样继承和发展了孔子“仁”的学说?

仁政

人性本善是“仁政”的基础

民贵君轻

仁

活动拓展

任务三

思考儒家思想对我们自己立身处世及现代社会的意义

孔子以“仁”为核心的学说和孟子的“四端”学说及以此为基础的性善论对我们今天的立身处世及社会建设有什么现实意义?

活动小结

“四端”

三纲八目

儒家的人格理想——君子

活动作业

3.大致了解并梳理儒家思想的后世发展。

1.阅读鲍鹏山的《孔孟》,探究孔子和孟子思想产生差异的原因。

2.拓展阅读《论语》中的其他有关“君子”的篇章,探究孔子对“君子”品质上的要求,写一篇小文章——《论语》中的君子形象。

研习经典中的立身处世(二)

——理解道家对俗见的突破

选择性必修上第二单元微专题二

中华传统文化经典研习

专题导入

孔子见老子的感觉,在一定程度上可说明儒家与道家思想的差异吧,两家在个人立身处世上的主张会有何差别呢?

子曰:“鸟,吾知其能飞;兽,吾知其能走;走者可以为罔,游者可以为纶,飞者可以为矢曾。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

——《史记·老子传》

据记载,孔子曾四次问师于老子。

活动过程

研读《<老子>四章》,就下列问题与同学们展开讨论。

任务一

展示讨论《老子》经典选文中关于立身处世的要义

(1)老子的思想有着鲜明的思辨色彩,说说课文中谈了哪几组关系?老子对此分别持有怎样的观点?

(2)老子在观察社会人生时,常常超越传统的思维定式,从世人不太看重的方面提出灼见? 选择你感受比较深的方面谈谈自己的理解。

活动过程

《老子》十一章:

三十辐,共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

“无”是空白处,有空间。

我们常说“有无”,说“利用”,这些词原本有怎样的哲学内涵呢?

“有”是实体,是为人所见的部分。

器物中空这个“无”才是发挥作用的关键。

老子更强调的是空虚不盈的作用。

“利”是实现用途的条件。

“用”是真正的用途。

活动过程

请同学们想一想,在我们的读书学习和生活交友方面,最终要达到的“用”是什么?必须保留的“无”是什么?如果没有“无”,原因是什么?应该怎样改进?

引申理解

老师没有说出的部分——“无”

老师在课堂上讲的知识——“有”

学到的知识——“利”

学生自身的素养——“用”

将“有”转化为“无”,为学生的思考和努力留出空间

活动拓展

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之。故有道者不处。

《老子》三十三章:

这些轻浮、急躁的举动都是反自然的,短暂而不能持久。

急躁冒进、自我炫耀的行为不可恃。

强调谦下守中的价值与意义。

企者——不立

跨者——不行

自见者——不明

自是者——不彰

自伐者——无功

自矜者——不长

余食赘形,物或恶之

有道者不处

活动拓展

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富。强行者有志。不失其所者久。死而不亡者寿。

明——自知

强——自胜者

富——知足

有志——强行者

久——不失其所者

寿——正常死亡,善终者

明——智人

强——战胜别人

富——拥有很多财富

志——树立远大志向

久——强健,坚持

寿——活得久

一般见解

老子见解

以自知自胜为立身之本。

活动拓展

请同学们结合生活或历史上的例子想一想,谁的行为符合老子所说的这些范畴——智,明,有力,强,富,有志,久,寿。

引申理解

曾国藩不仅知人,且深知自己。他坚持写了三十多年的日记,在其日记中,他坦然记载了自己的弱点,好名、好利、好色,对自己轻薄无耻的言行进行了无情的批露,痛骂自己“禽兽”,不是“人”……他的书房名“求阙斋”,别人求圆满,他却求不足。自知不足,所以反躬自省,勇于改过。

活动拓展

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末。九层之台,起于累土。千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

防微杜渐,防患于未然。

《老子》六十四章:

大始于小,小成就大。

从小事做起,才可能成就大事业。

肆意妄为会导致失败,抓住权柄不放会有所失。

从始至终保持谨慎。

圣人之职在于弥补、辅助万物。

活动拓展

《老子》中的相对概念:

天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教;万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫惟弗居,是以不去。

反者道之动,弱者道之用。(循环往复的运动变化,是道的运动,道的作用是微妙、柔弱的。 )

老子揭示出诸如长短、高下、美丑、难易、有无、前后、祸福、刚柔、强弱、大小、生死、智愚、胜败、巧拙、轻重、进退、攻守、荣辱等一系列矛盾,认为这些矛盾都是“对立统一”的,是相对的,任何一方面都不能孤立存在,而须相互依存、互为前提,在一定的情况下会相互转化。这是朴素的辩证法思想。

活动过程

研读《五石之瓠》,就下列问题与同学们展开讨论。

任务二

展示讨论《五石之瓠》 中关于立身处世的要点

(1)这则寓意体现庄子怎样的观点?你从中得到什么启示?

(2)这则寓意是怎样体现出《逍遥游》中的“逍遥”思想的?

(3)刘熙载评价庄子:“五路可走,卒归于有路可走……”结合本文谈谈这一评价。

活动拓展

惠子

“吾为其无用而掊之”

庄子

不是葫芦大而无用,而是人不善于使用。

从惯常的角度来思考大葫芦的价值。

“夫子固拙于用大矣”

《五石之瓠》核心思想:

宋人卖药方的例子

化小用为大用

今子有五石之瓠,何不虑以为大樽,而浮于江湖,而忧其瓠落无所容 则夫子犹有蓬之心也夫!

人应当不被成见、知识、欲念和情感等世俗的东西蒙蔽拘囿,要懂得超越。

至

人

无

己

化世俗之用为诗意之用、自由之用

活动拓展

只要不凝滞于物,则大小皆为可用,这是有用。

有用必须超然物外,游于忘我之境。

最好是无用,无用则无害,也无困苦,就可逍遥自在、绝对自由了。

而惠子则基于对现实的认识,自然局限于一般的理解而有所困惑。

对惠子和庄子的大瓠之争,应如何理解?

无用即大用——庄子追求的理想境界

活动拓展

任务三

比较道家和儒家在立身处世方面的不同处

学说 思想核心 彰显的人性 人生价值追求

美好品德

儒家

道家

活动拓展

学说 思想核心 彰显的人性 人生价值追求

美好品德

儒家

道家

仁、义、礼、智、恕、忠、孝、悌

道

社会属性

自然属性

修身,齐家,治国,平天下

超越世俗关系网,追求内心平静、自由的状态

积极进取

俭,柔,谦

仁爱好礼

清静无为

阅读《红楼梦》时,你一定对贾宝玉的思想性格有一定的感知。从贾宝玉的性格中能否看出道家思想和儒家思想的影响呢?请你与同学展开讨论。

思考

活动拓展

思考道家思想观点的现实意义

老子的“无为” 和庄子的“无用之用方是大用”的思想对我们今天的立身处世及社会建设有什么现实意义呢?

活动作业

2. 在21世纪的今天,儒道互补的文化格局已经成为中华文化的总体基调。请结合你的阅读经历和体验,思考儒道两家为什么能够互补,儒道互补对于中国国民性格的塑造有着怎样的意义。

1.拓展阅读鲍鹏山的《庄子:在我们无路可走的时候》,批注你的阅读感想。

研习经典中的立身处世(三)

——理解墨家无差别之爱

选择性必修上第二单元微专题二

中华传统文化经典研习

专题导入

对于儒家的礼仪道德,道家站在“天道”的角度,是持否定态度的,道家倡导清净无为,蔑视礼法。

还有一派——墨家,对于儒家学说更是非议颇多。

墨子曾学习儒术,因不满“礼”之烦琐,另立墨家新说,聚徒讲学,成为儒家的主要反对派。先秦时期,墨家与儒家同为“显学”,但秦汉后被儒学排挤而逐渐没落。那么,墨家在立身处世方面的观点与儒家有什么不同呢?通过本次活动,我们要理解墨家之爱。

活动过程

就课前研读《墨子·兼爱》篇的相关思考成果进行交流展示。

任务一

梳理展示《兼爱》篇中墨子的思想要点

本文论证的是什么问题?

墨子的观点是什么?

他是怎样论述自己的观点的?

活动过程

圣人治天下当知乱之所自起

乱皆起自“不相爱”

天下兼相爱——爱人若爱其身

提出问题

分析问题

解决问题

论题

观点

论述

如何治理天下。

臣、子之不孝

君、父之不慈

盗贼之横行

大夫之相乱家

诸侯之相攻国

不孝、不慈、盗贼皆亡

国不相攻,家不相乱

天下兼相爱则治,

交相恶则乱。

天下治

天下乱

活动过程

视人国若其国

爱人若爱其身

视父兄与君若其身

视弟子与臣若其身

视人之室若其室

视人身若其身

墨子践行兼爱思想的具体方法有哪些?你能从中看出兼爱的特点吗?

视人家若其家

臣父孝,父兄慈

盗贼皆亡

诸侯、大夫不相攻乱

字形象一手持两棵庄稼。本义:一手执两禾。引申为同时进行几桩事情或占有几样东西。

不分你我、不管血缘、不分贵贱、不论国别地去爱一切的人。

兼爱

活动过程

任务二

比较墨家、儒家、道家之“爱”的不同

视人之国若视其国……视人之家若视其家……视人之身若视其身。

——《墨子·兼爱中》

君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物。

——《孟子·尽心上》

信以为人之亲其兄之子,为若亲其邻之赤子乎? ——《孟子·媵文公上》

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。 ——《孟子·梁惠王上》

孟子曰:“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

活动过程

圣人南面而治天下,必自人道始矣。立权度量,考文章,改正朔,易服色,殊徽号,异器械,别衣服,此其所得与民变革者也。其不可得变革者则有矣:亲亲也,尊尊也,长长也,男女有别,此其不可得与民变革者也。

——《礼记·大传》

道生之,德畜之,物形之,势成之,是以万物莫不尊道而贵德。 ——《道德经》

天地不仁,以万物为刍狗。 ——《道德经》

天地对待万物都和对待那个草扎的狗一样,不会干涉,没有偏好,都是任其自然生化。

我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先,慈故能勇,俭故能广,不敢为天下先,故能成器长。 ——《道德经》

活动过程

孔孟的“仁爱”是“仁者爱人”,是一种有选择、有次序和有差等的爱,对父母、孩子和家人的爱,显然不能跟一个陌生人的爱相提并论。

墨子的“兼爱”则是“人爱人人”, 是一种“博爱”,要求每个人都不分你我、不分贵贱、不论种族、不管血缘地去爱一切的人。 “兼爱”是人世间广博的“大爱”与“至善”。

老子的“爱”是用“道”“德”“慈”等概念表现出来,其核心是“不仁”,即天地与圣人不以亲为前提,传扬无私平等的爱,广博地惠及到每一个生灵的身上。

活动过程

了解儒墨两家在其他方面的思想差别

《淮南子·主术训》说:“孔墨皆修先圣之术,通六艺之论。” 墨子在学儒的同时,发现了儒家的缺点,进而反儒非儒。

《淮南子·要略》说:“墨子学儒者之业,受孔子之术,以为其礼烦扰而不悦,厚葬靡财而贫民,久服伤生而害事,故背周道而用夏政。”

请你借助相关资料,比较儒家和墨家思想的差别,并说说自己更支持哪种思想。

活动过程

思想流派 相同点 不同点 人与人的关系 对人民地位的认识 社会理想 人对人的态度 对体力劳动的态度 对礼乐的态度

儒家

墨家

有差等的爱

无差等的爱

提倡乐教、礼教

非乐、节用,节葬

劳力者治于人

提倡亲自从事生产劳动

爱

民本

大同

活动拓展

任务三

思考墨家思想对我们自己立身处世及现代社会的意义

墨子的“兼爱” 和 以此为基础的“尚贤”“尚同”“非攻”“节用”等思想对我们今天的立身处世及社会建设有什么现实意义?

活动过程

兼 爱

一方有难,八方支援

以德治国

世界和平共处

亲密和谐的团体关系

民主管理思维

勇于承担

见义勇为的价值导向

缩小贫富差距,共同富裕

活动过程

墨子思想有何现代意义?

墨子思想的现代意义

科教兴国

节约型社会

世界和平

建设诚信社会和新型团体机构间关系

人本管理

建设勇于承担

见义勇为的价值导向

共同富裕

活动小结

天下兼相爱则治,交相恶则乱。

兼爱

本质: 无差别的爱

观点:

特点:

有别于儒家的“仁”

有别于道家的“善”“慈”

活动作业

2.查找相关资源,了解墨子思想的后世影响演变。

1.拓展阅读鲁迅的小说《非攻》,谈谈你对小说中墨子形象的认识。

3.探究儒墨两家思想观点之差别的原因。

再 见