七桥问题[上学期]

图片预览

文档简介

“七桥问题”教案

教学目标:1、让学生了解图论发展的起源及其应用广泛性。

2、让学生知道“一笔画”问题的解决方法。

3、以此来激发学生学习数学的兴趣,培养学生的创新意识和创新精神。

教学重、难点:“一笔画”问题的解决方法。

教学过程:

1、 创设情景

教师在轻柔的音乐声中,绘声绘色地给学生讲起了“故事”: 今天这节课要解决的是数学史上一个非常著名的问题——七桥问题。故事发生在欧洲波罗的海沿岸的哥尼斯堡城。(多媒体展示地图简单介绍)

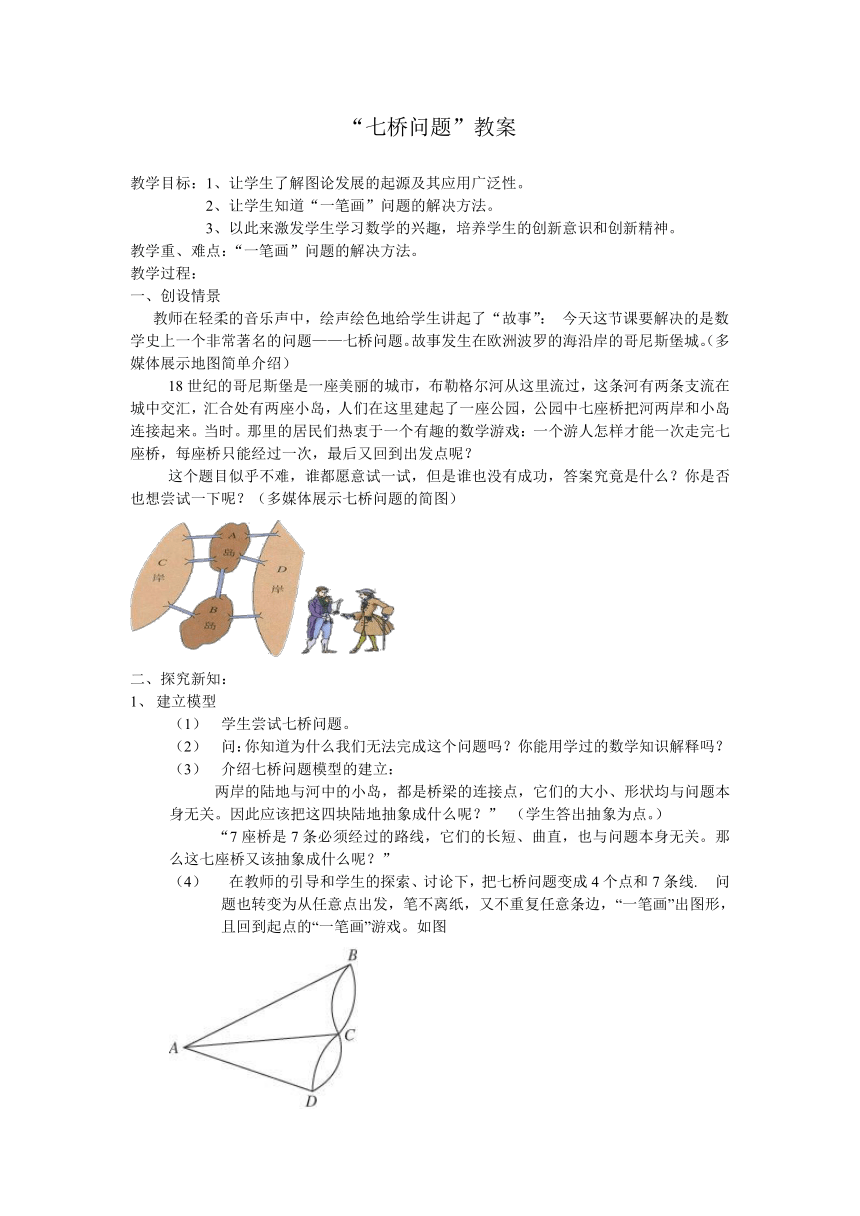

18世纪的哥尼斯堡是一座美丽的城市,布勒格尔河从这里流过,这条河有两条支流在城中交汇,汇合处有两座小岛,人们在这里建起了一座公园,公园中七座桥把河两岸和小岛连接起来。当时。那里的居民们热衷于一个有趣的数学游戏:一个游人怎样才能一次走完七座桥,每座桥只能经过一次,最后又回到出发点呢?

这个题目似乎不难,谁都愿意试一试,但是谁也没有成功,答案究竟是什么?你是否也想尝试一下呢?(多媒体展示七桥问题的简图)

2、 探究新知:

1、 建立模型

(1) 学生尝试七桥问题。

(2) 问:你知道为什么我们无法完成这个问题吗?你能用学过的数学知识解释吗?

(3) 介绍七桥问题模型的建立:

两岸的陆地与河中的小岛,都是桥梁的连接点,它们的大小、形状均与问题本身无关。因此应该把这四块陆地抽象成什么呢?” (学生答出抽象为点。)

“7座桥是7条必须经过的路线,它们的长短、曲直,也与问题本身无关。那么这七座桥又该抽象成什么呢?”

(4) 在教师的引导和学生的探索、讨论下,把七桥问题变成4个点和7条线. 问题也转变为从任意点出发,笔不离纸,又不重复任意条边,“一笔画”出图形,且回到起点的“一笔画”游戏。如图

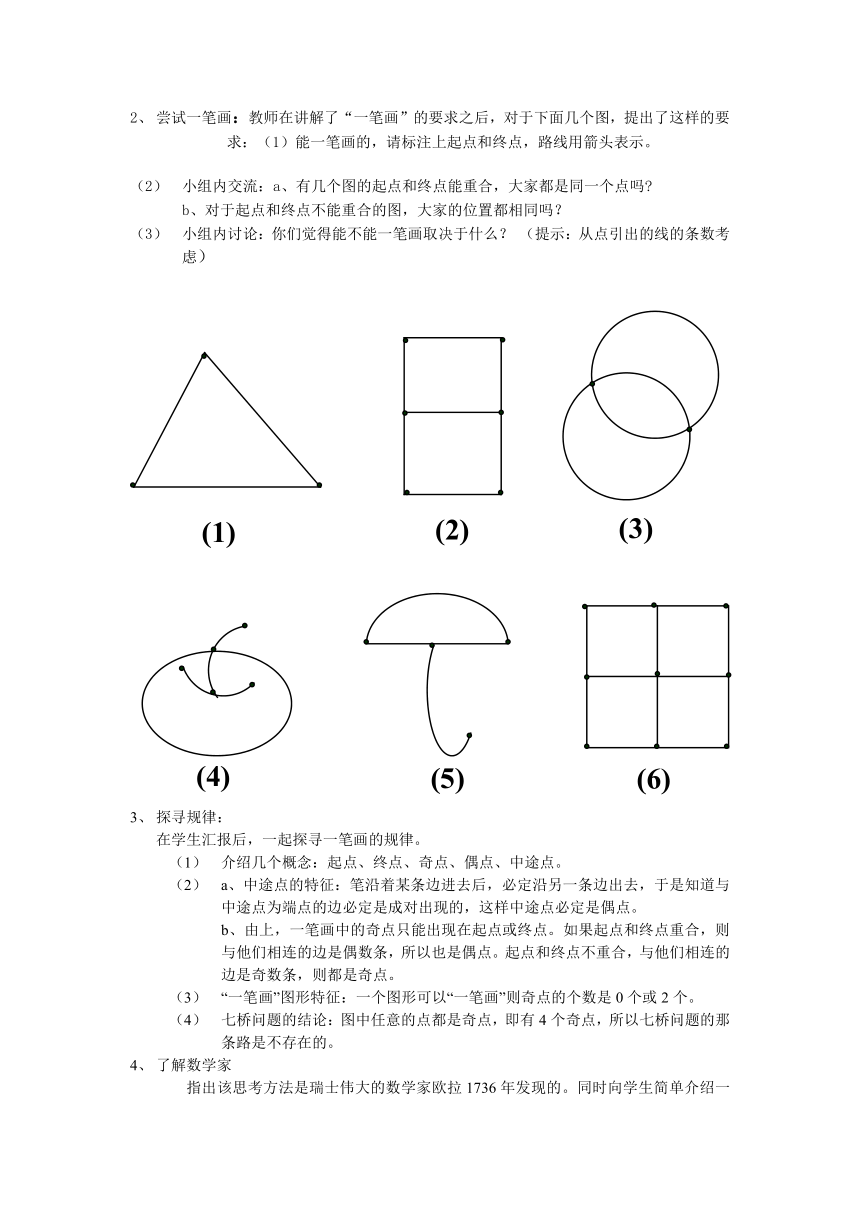

2、 尝试一笔画:教师在讲解了“一笔画”的要求之后,对于下面几个图,提出了这样的要求:(1)能一笔画的,请标注上起点和终点,路线用箭头表示。

(2) 小组内交流:a、有几个图的起点和终点能重合,大家都是同一个点吗 b、对于起点和终点不能重合的图,大家的位置都相同吗?

(3) 小组内讨论:你们觉得能不能一笔画取决于什么? (提示:从点引出的线的条数考虑)

3、 探寻规律:

在学生汇报后,一起探寻一笔画的规律。

(1) 介绍几个概念:起点、终点、奇点、偶点、中途点。

(2) a、中途点的特征:笔沿着某条边进去后,必定沿另一条边出去,于是知道与中途点为端点的边必定是成对出现的,这样中途点必定是偶点。

b、由上,一笔画中的奇点只能出现在起点或终点。如果起点和终点重合,则与他们相连的边是偶数条,所以也是偶点。起点和终点不重合,与他们相连的边是奇数条,则都是奇点。

(3) “一笔画”图形特征:一个图形可以“一笔画”则奇点的个数是0个或2个。

(4) 七桥问题的结论:图中任意的点都是奇点,即有4个奇点,所以七桥问题的那条路是不存在的。

4、 了解数学家

指出该思考方法是瑞士伟大的数学家欧拉1736年发现的。同时向学生简单介绍一下欧拉的生平。

欧拉简介:瑞士是欧拉的祖国,1707年,他出生在风景秀丽的巴塞尔城。他的父亲老欧拉是一位乡村牧师,也曾是一位数学爱好者。老欧拉希望小欧拉长大后也当牧师,就把他送进了巴塞尔神学校。可小欧拉对神学老师讲的几乎每一个问题都要穷根究底地问一个为什么,被学校认为是一个不够虔诚的学生。不久,他就被神学校开除了。 13岁的欧拉 被巴塞尔大学 录用,欧拉出色地完成大学的学业,获得数学硕士学位时,仅17岁 . 1736年,欧拉在交给彼得堡科学院的《哥尼斯堡7座桥》的论文报告中,阐述了他的解题方法。他的巧解,为后来的数学新分支——拓扑学的建立奠定了基础。

5、 深化问题

提问:(1)在七桥问题中,再连一座桥,能成功走遍吗 (不一定回到原点) 若能,可以画在哪里?

(2)再连几座桥能回到起点?

三、应用知识

(1) 先判断下列图形能否一笔画,如果可以,应该如何画?

(2)小组比赛:请每个小组发挥自己的想象,利用“一笔画”知识创造出1—2幅美丽的图形,并且能配上适当的解说词。

四、归纳小结、

通过这节课的学习,你有哪些感触和体会要与大家分享?

五、兴趣题

问题1:“六一”节,爸爸带小冬去参观儿童摄影展览,所有作品都布置在画廊里。小冬和爸爸从下图的入口处进去,出口处出来。要求每条画廊只走一次,而且走遍图中所有各条画廊,他们该怎样走?

2、甲乙两个邮递员去送信,两人以同样的速度走遍所有的街道,甲从A点出发,乙从B点出发,最后都回到邮局(C点)。如果要选择最短的线路,谁先回到邮局?

3、下图是一个公园的平面图,要使游人走遍每一条路不重复,出口和入口应设在哪儿?

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

教学目标:1、让学生了解图论发展的起源及其应用广泛性。

2、让学生知道“一笔画”问题的解决方法。

3、以此来激发学生学习数学的兴趣,培养学生的创新意识和创新精神。

教学重、难点:“一笔画”问题的解决方法。

教学过程:

1、 创设情景

教师在轻柔的音乐声中,绘声绘色地给学生讲起了“故事”: 今天这节课要解决的是数学史上一个非常著名的问题——七桥问题。故事发生在欧洲波罗的海沿岸的哥尼斯堡城。(多媒体展示地图简单介绍)

18世纪的哥尼斯堡是一座美丽的城市,布勒格尔河从这里流过,这条河有两条支流在城中交汇,汇合处有两座小岛,人们在这里建起了一座公园,公园中七座桥把河两岸和小岛连接起来。当时。那里的居民们热衷于一个有趣的数学游戏:一个游人怎样才能一次走完七座桥,每座桥只能经过一次,最后又回到出发点呢?

这个题目似乎不难,谁都愿意试一试,但是谁也没有成功,答案究竟是什么?你是否也想尝试一下呢?(多媒体展示七桥问题的简图)

2、 探究新知:

1、 建立模型

(1) 学生尝试七桥问题。

(2) 问:你知道为什么我们无法完成这个问题吗?你能用学过的数学知识解释吗?

(3) 介绍七桥问题模型的建立:

两岸的陆地与河中的小岛,都是桥梁的连接点,它们的大小、形状均与问题本身无关。因此应该把这四块陆地抽象成什么呢?” (学生答出抽象为点。)

“7座桥是7条必须经过的路线,它们的长短、曲直,也与问题本身无关。那么这七座桥又该抽象成什么呢?”

(4) 在教师的引导和学生的探索、讨论下,把七桥问题变成4个点和7条线. 问题也转变为从任意点出发,笔不离纸,又不重复任意条边,“一笔画”出图形,且回到起点的“一笔画”游戏。如图

2、 尝试一笔画:教师在讲解了“一笔画”的要求之后,对于下面几个图,提出了这样的要求:(1)能一笔画的,请标注上起点和终点,路线用箭头表示。

(2) 小组内交流:a、有几个图的起点和终点能重合,大家都是同一个点吗 b、对于起点和终点不能重合的图,大家的位置都相同吗?

(3) 小组内讨论:你们觉得能不能一笔画取决于什么? (提示:从点引出的线的条数考虑)

3、 探寻规律:

在学生汇报后,一起探寻一笔画的规律。

(1) 介绍几个概念:起点、终点、奇点、偶点、中途点。

(2) a、中途点的特征:笔沿着某条边进去后,必定沿另一条边出去,于是知道与中途点为端点的边必定是成对出现的,这样中途点必定是偶点。

b、由上,一笔画中的奇点只能出现在起点或终点。如果起点和终点重合,则与他们相连的边是偶数条,所以也是偶点。起点和终点不重合,与他们相连的边是奇数条,则都是奇点。

(3) “一笔画”图形特征:一个图形可以“一笔画”则奇点的个数是0个或2个。

(4) 七桥问题的结论:图中任意的点都是奇点,即有4个奇点,所以七桥问题的那条路是不存在的。

4、 了解数学家

指出该思考方法是瑞士伟大的数学家欧拉1736年发现的。同时向学生简单介绍一下欧拉的生平。

欧拉简介:瑞士是欧拉的祖国,1707年,他出生在风景秀丽的巴塞尔城。他的父亲老欧拉是一位乡村牧师,也曾是一位数学爱好者。老欧拉希望小欧拉长大后也当牧师,就把他送进了巴塞尔神学校。可小欧拉对神学老师讲的几乎每一个问题都要穷根究底地问一个为什么,被学校认为是一个不够虔诚的学生。不久,他就被神学校开除了。 13岁的欧拉 被巴塞尔大学 录用,欧拉出色地完成大学的学业,获得数学硕士学位时,仅17岁 . 1736年,欧拉在交给彼得堡科学院的《哥尼斯堡7座桥》的论文报告中,阐述了他的解题方法。他的巧解,为后来的数学新分支——拓扑学的建立奠定了基础。

5、 深化问题

提问:(1)在七桥问题中,再连一座桥,能成功走遍吗 (不一定回到原点) 若能,可以画在哪里?

(2)再连几座桥能回到起点?

三、应用知识

(1) 先判断下列图形能否一笔画,如果可以,应该如何画?

(2)小组比赛:请每个小组发挥自己的想象,利用“一笔画”知识创造出1—2幅美丽的图形,并且能配上适当的解说词。

四、归纳小结、

通过这节课的学习,你有哪些感触和体会要与大家分享?

五、兴趣题

问题1:“六一”节,爸爸带小冬去参观儿童摄影展览,所有作品都布置在画廊里。小冬和爸爸从下图的入口处进去,出口处出来。要求每条画廊只走一次,而且走遍图中所有各条画廊,他们该怎样走?

2、甲乙两个邮递员去送信,两人以同样的速度走遍所有的街道,甲从A点出发,乙从B点出发,最后都回到邮局(C点)。如果要选择最短的线路,谁先回到邮局?

3、下图是一个公园的平面图,要使游人走遍每一条路不重复,出口和入口应设在哪儿?

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)