石壕吏[上学期]

图片预览

文档简介

课件18张PPT。石壕吏杜甫唐肃宗乾元元年(759)春天,郭子仪等九节度使六十万大军包围安庆于邺城,由于指挥不统一,被史思明援军打败唐王朝为补充兵力,便在洛阳至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。这时我国古代伟大的现实主义诗人杜甫经过此处,就其所见所闻进行了高度的艺术概括,写成了著名的组诗《三吏》《三别》,《石壕吏》是三吏中佳作。

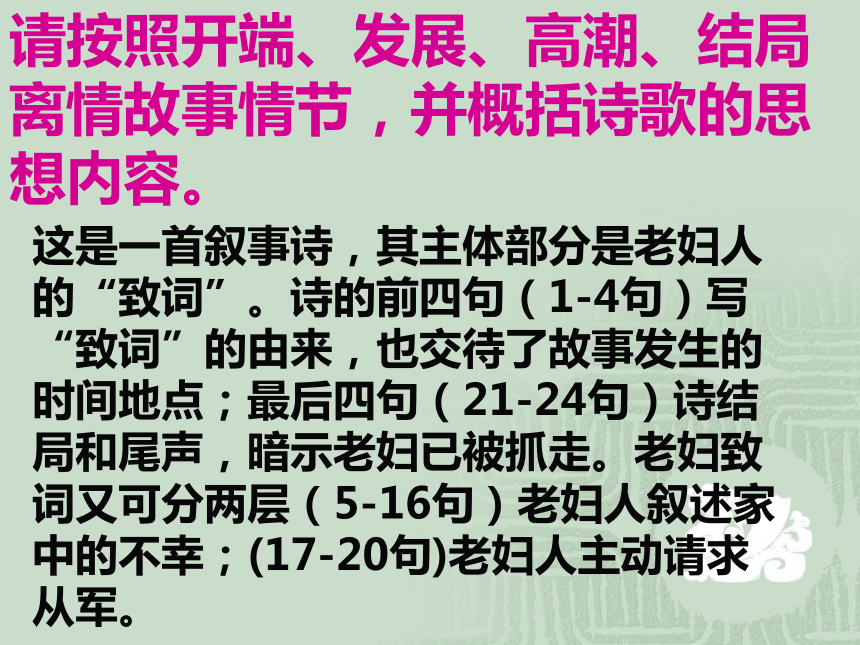

请按照开端、发展、高潮、结局离情故事情节,并概括诗歌的思想内容。这是一首叙事诗,其主体部分是老妇人的“致词”。诗的前四句(1-4句)写“致词”的由来,也交待了故事发生的时间地点;最后四句(21-24句)诗结局和尾声,暗示老妇已被抓走。老妇致词又可分两层(5-16句)老妇人叙述家中的不幸;(17-20句)老妇人主动请求从军。想一想 文章开头四句是故事的发生,哪

一句预示有一场灾难降临?有吏夜捉人想一想 在这里老翁、老妇分别有怎样的

举动?全篇围绕哪两个字展开的?老翁逾墙走 老妇出门看捉人赏析1: 本诗中不说征兵、点兵、招兵,而说“捉人”已于如实描绘中寓揭露批判之意,再用一个“夜”字作“捉”的时间状语含义就更丰富了。想一想 哪几个词写出了差役怒呼、老妇

哭啼的情景?呼 啼 怒 哭赏析2: 本诗在艺术表现手法上运用了“藏问于答”,如“吏呼一何怒,妇啼一何苦”概括了双方的矛盾,但并没复写吏的蛮横凶暴,而是从老妇的致词中暗示出来。想一想 老妇致词说了哪些家事?诗人是

怎样知道的?一家三男被征 二男新战死 寡媳衣不遮体听妇前致词赏析3: 至此,诗也进入尾声。“夜深语声绝,如闻泣幽咽。”一个“如”字点明了这里所写的又是诗人的错觉。而这错觉不正出自诗人那忧国忧民之心吗? 本诗在艺术表现上,不仅运用了藏问于答的手法,而且文章精炼。陆时雍称赞这篇诗“其事何长!其言何简!”就是指这一点说的。仅用二十四句,就写出了典型性很强的环境、人物和情节,在惊人的广度与深度上反映了生活中的矛盾与冲突,从而体现了同情人民的思想倾向,这的确是难能可贵的。拓展练习 在我国的古典诗歌中,藏问于答、从答见问的例子并不罕见。例如贾岛的《寻隐者不遇》:松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。在松树下,我询问童子,

他说师傅采药去了。只

知道他就在这个山里,

然而山高云深,真不知

道他在哪里。

老妪、石壕吏。老妇人是主要的人物形象,他在危急之下,挺身而出,主动从军,又敢于争但苦难的精神。石壕吏开头出现,中间便隐入幕后,“捉人”、“一何怒”可以看出吏态度蛮横、凶暴无比1文中有几个人物形象?他们各有什么特点?2有人说:《石壕吏》中老妇的“致词”全都是吏步步进逼出来的。你同意这个说法吗?

3你觉得作者在写这首诗时思想上是单一的吗?5这首诗有什么思想内容?流露了作者什么样的情感?全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,描绘出战乱给人民带来的沉重的灾难,揭露了官吏的横暴,表露了作者对时局的忧虑,对劳动人民的深切同情。质疑,理解诗意总结

杜甫是我国伟大的诗人,郭沫若称颂他为:“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”在杜甫的诗中,“三吏”、“三别”书写民间疾苦最为深刻,杜甫风格沉郁顿挫,主要是因为他的作品书写了一种忧国忧民的情怀。诗人的心与受苦受难的劳动人民息息相通,诗人的脉搏和着民众的脉搏一起跳动,杜甫是真正的人民诗人。

请按照开端、发展、高潮、结局离情故事情节,并概括诗歌的思想内容。这是一首叙事诗,其主体部分是老妇人的“致词”。诗的前四句(1-4句)写“致词”的由来,也交待了故事发生的时间地点;最后四句(21-24句)诗结局和尾声,暗示老妇已被抓走。老妇致词又可分两层(5-16句)老妇人叙述家中的不幸;(17-20句)老妇人主动请求从军。想一想 文章开头四句是故事的发生,哪

一句预示有一场灾难降临?有吏夜捉人想一想 在这里老翁、老妇分别有怎样的

举动?全篇围绕哪两个字展开的?老翁逾墙走 老妇出门看捉人赏析1: 本诗中不说征兵、点兵、招兵,而说“捉人”已于如实描绘中寓揭露批判之意,再用一个“夜”字作“捉”的时间状语含义就更丰富了。想一想 哪几个词写出了差役怒呼、老妇

哭啼的情景?呼 啼 怒 哭赏析2: 本诗在艺术表现手法上运用了“藏问于答”,如“吏呼一何怒,妇啼一何苦”概括了双方的矛盾,但并没复写吏的蛮横凶暴,而是从老妇的致词中暗示出来。想一想 老妇致词说了哪些家事?诗人是

怎样知道的?一家三男被征 二男新战死 寡媳衣不遮体听妇前致词赏析3: 至此,诗也进入尾声。“夜深语声绝,如闻泣幽咽。”一个“如”字点明了这里所写的又是诗人的错觉。而这错觉不正出自诗人那忧国忧民之心吗? 本诗在艺术表现上,不仅运用了藏问于答的手法,而且文章精炼。陆时雍称赞这篇诗“其事何长!其言何简!”就是指这一点说的。仅用二十四句,就写出了典型性很强的环境、人物和情节,在惊人的广度与深度上反映了生活中的矛盾与冲突,从而体现了同情人民的思想倾向,这的确是难能可贵的。拓展练习 在我国的古典诗歌中,藏问于答、从答见问的例子并不罕见。例如贾岛的《寻隐者不遇》:松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。在松树下,我询问童子,

他说师傅采药去了。只

知道他就在这个山里,

然而山高云深,真不知

道他在哪里。

老妪、石壕吏。老妇人是主要的人物形象,他在危急之下,挺身而出,主动从军,又敢于争但苦难的精神。石壕吏开头出现,中间便隐入幕后,“捉人”、“一何怒”可以看出吏态度蛮横、凶暴无比1文中有几个人物形象?他们各有什么特点?2有人说:《石壕吏》中老妇的“致词”全都是吏步步进逼出来的。你同意这个说法吗?

3你觉得作者在写这首诗时思想上是单一的吗?5这首诗有什么思想内容?流露了作者什么样的情感?全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,描绘出战乱给人民带来的沉重的灾难,揭露了官吏的横暴,表露了作者对时局的忧虑,对劳动人民的深切同情。质疑,理解诗意总结

杜甫是我国伟大的诗人,郭沫若称颂他为:“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”在杜甫的诗中,“三吏”、“三别”书写民间疾苦最为深刻,杜甫风格沉郁顿挫,主要是因为他的作品书写了一种忧国忧民的情怀。诗人的心与受苦受难的劳动人民息息相通,诗人的脉搏和着民众的脉搏一起跳动,杜甫是真正的人民诗人。