江西省部分高中学校2022-2023学年高二下学期5月第三次联考历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省部分高中学校2022-2023学年高二下学期5月第三次联考历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 94.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-28 09:01:57 | ||

图片预览

文档简介

江西省部分高中学校2022-2023学年高二下学期5月第三次联考

历史试卷

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。共100分。考试时间75分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:选择性必修2第五、六单元、选择性必修3前五单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.表1所示为唐代诗人以大运河为背景所作的部分诗歌作品。这些诗歌

表1

诗歌 出处

万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还 皮日休《汴河怀古·其二》

孤舟汴河水,去国情无已。晚泊投楚乡,明月清淮里 宋之问《初宿淮口》

汴水东流无限春,隋家宫阙已成尘 李益《汴河曲》

注:汴河原指泗水支流的北汴河,隋以后亦指通济渠。

A.寄托诗人对王朝兴亡的反思 B.展现了运河便捷的交通功能

C.从侧面反映了南北经济差距 D.辩证分析了开凿运河的利弊

2.与1949年相比,2019年,我国孕产妇死亡率从15%下降到0.18‰,婴儿死亡率从200‰下降到6.1‰。这直接得益于我国

A.爱国卫生运动的开展 B.全民卫生意识的提高

C.疫病预防体系的建立 D.医疗卫生事业的发展

3.战国时期,有学者主张:“法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫……绌羡齐非,一民之轨,莫如法。”这一主张

A.深受民本思想的影响 B.运用了朴素的唯物观

C.带有一定的平等精神 D.彰显天下为公的理想

4.康熙时期,西方传教士和中国学者通力合作,采用西方近代的测绘方法,制成了当时水平最高的《皇典图》;与此同时,通过传教士传递书信和翻译中国典籍等方式,史学家莱布尼茨受《易》的启发,开拓了二进制数学研究的新领域。这

A.说明世界对中国的兴趣浓厚 B.表明中国积极吸纳西方科技

C.推动了欧洲的思想解放运动 D.反映了文明交流的积极作用

5.有学者在论证:“几何学是古代埃及人发明的”这一观点时指出,“他们必须计算尼罗河每年因泛滥而流失或增加的土地面积,也必须预算谷仓存量或建筑项目所需的砖块数目”。该学者的历史解释

A.强调了科学萌发的社会基础 B.忽视了法老政权的统治力

C.夸大了古埃及数学发展成就 D.体现了以农业为本的思想

6.东晋和南朝统治者一直以西晋合法继承者自居,称北方政权统治者为“索虏”(扎着头发的下贱人);而十六国及北朝部分政权统治者认为自己统治着“中国”地区,自然是“中国人”,而偏安一隅的东晋南朝人只是“岛夷”(海上的野蛮人)。这折射出当时

A.北民南迁加速南方开发 B.农牧文明之间冲突激烈

C.统一是各民族共同追求 D.华夏认同观念得到弘扬

7.据不完全统计,16~19世纪,每年平均有5000名欧洲(或北美)白人被劫掠到北非,阿尔及尔、迪黎波里、班加西等城市都有稳定而庞大的白人族群。他们大多数地位比黑奴更低,却为北非国家打造了欧式火药武器库,使劫掠欧洲船只的行为持续不断。这说明

A.人口流动促进了技术传播 B.近代北非文化多元性特征突出

C.战争促进了北非文化发展 D.欧洲殖民者破坏了非洲的传统

8.图1所示为2018年12月21日,时任美国总统特朗普通过社交媒体公布的其个人对美墨边境墙的设计方案。美国总统主张设置“边境墙”的主要历史背景是

A.美国种族歧视现象逐渐增多 B.拉美国家威胁美国边境安全

C.非法移民影响美国社会发展 D.美国三权分立体制遭到破坏

9.晋代以来,文人墨客对石榴传入中原一事有颇多艺术想象,如唐代沈亚之说石榴曾是瑶池台下陪伴西王母(传说中统治昆仑山一带古国的君主)的神树,“逢波逐浪送张骞”,宋人王禹偁也戏称:“王母庭中亲见栽,张骞偷得下天来。”对此解读合理的是

A.唐宋时石榴被推广种植 B.物种交流丰富文化素材

C.汉武帝征服了天山南北 D.唐宋陆上丝绸之路受阻

10.据文献资料记载,南宋从高宗朝以来,泉州、广州等处市舶的关税总收入连年超过200万缗(进口税率仅为7%~10%)。这些港口同时也是造船中心,1974年,人们在泉州湾就发现了载重超200吨的南宋末年沉船。这些记载和发现可印证南宋时期

A.海上丝绸之路的兴盛 B.政府对外贸的垄断政策

C.积贫积弱局面的缓解 D.手工业生产技术的变革

11.法属东印度公司的建立比荷兰东印度公司和英国东印度公司晚半个多世纪。同样作为得到王权扶持的特权贸易公司,但直到18世纪后期被撤销之时,它都难以同荷、英东印度公司并驾齐驱,其在亚洲的影响力同法国在欧洲的地位极不相称。法属东印度公司发展受阻源于当时法国

A.对欧洲大陆霸权过于执着 B.资产阶级不青睐亚洲商品

C.封建制度束缚生产力发展 D.政治腐败削弱了财政实力

12.图2、图3分别为1970~2008年若干年份的世界贸易额占GDP总量比重和国际直接投资净流入量(单位:亿美元)变化统计。表中趋势的出现得益于

A.南北发展差距缩小 B.跨国公司加速发展

C.冷战局面得以结束 D.世界贸易组织成立

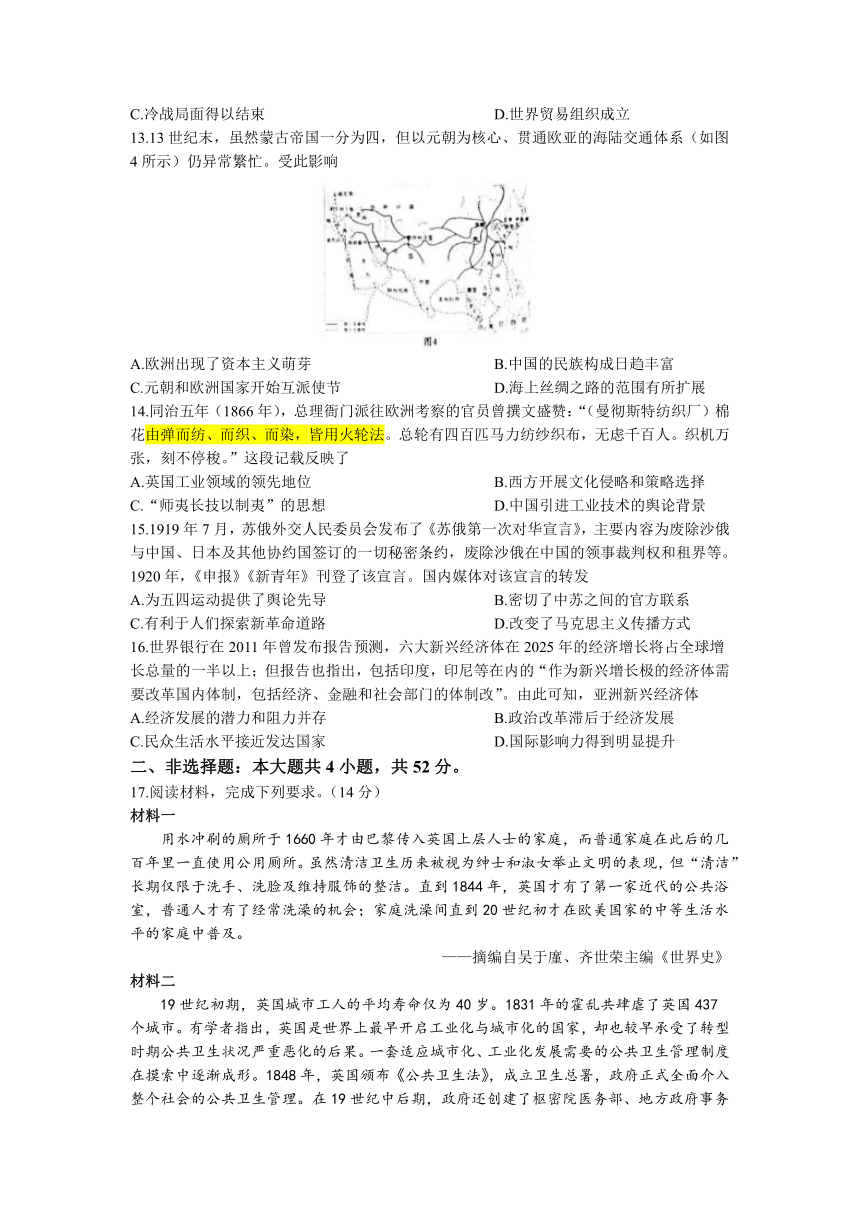

13.13世纪末,虽然蒙古帝国一分为四,但以元朝为核心、贯通欧亚的海陆交通体系(如图4所示)仍异常繁忙。受此影响

A.欧洲出现了资本主义萌芽 B.中国的民族构成日趋丰富

C.元朝和欧洲国家开始互派使节 D.海上丝绸之路的范围有所扩展

14.同治五年(1866年),总理衙门派往欧洲考察的官员曾撰文盛赞:“(曼彻斯特纺织厂)棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。总轮有四百匹马力纺纱织布,无虑千百人。织机万张,刻不停梭。”这段记载反映了

A.英国工业领域的领先地位 B.西方开展文化侵略和策略选择

C.“师夷长技以制夷”的思想 D.中国引进工业技术的舆论背景

15.1919年7月,苏俄外交人民委员会发布了《苏俄第一次对华宣言》,主要内容为废除沙俄与中国、日本及其他协约国签订的一切秘密条约,废除沙俄在中国的领事裁判权和租界等。1920年,《申报》《新青年》刊登了该宣言。国内媒体对该宣言的转发

A.为五四运动提供了舆论先导 B.密切了中苏之间的官方联系

C.有利于人们探索新革命道路 D.改变了马克思主义传播方式

16.世界银行在2011年曾发布报告预测,六大新兴经济体在2025年的经济增长将占全球增长总量的一半以上;但报告也指出,包括印度,印尼等在内的“作为新兴增长极的经济体需要改革国内体制,包括经济、金融和社会部门的体制改”。由此可知,亚洲新兴经济体

A.经济发展的潜力和阻力并存 B.政治改革滞后于经济发展

C.民众生活水平接近发达国家 D.国际影响力得到明显提升

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

用水冲刷的厕所于1660年才由巴黎传入英国上层人士的家庭,而普通家庭在此后的几百年里一直使用公用厕所。虽然清洁卫生历来被视为绅士和淑女举止文明的表现,但“清洁”长期仅限于洗手、洗脸及维持服饰的整洁。直到1844年,英国才有了第一家近代的公共浴室,普通人才有了经常洗澡的机会;家庭洗澡间直到20世纪初才在欧美国家的中等生活水平的家庭中普及。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料二

19世纪初期,英国城市工人的平均寿命仅为40岁。1831年的霍乱共肆虐了英国437个城市。有学者指出,英国是世界上最早开启工业化与城市化的国家,却也较早承受了转型时期公共卫生状况严重恶化的后果。一套适应城市化、工业化发展需要的公共卫生管理制度在摸索中逐渐成形。1848年,英国颁布《公共卫生法》,成立卫生总署,政府正式全面介入整个社会的公共卫生管理。在19世纪中后期,政府还创建了枢密院医务部、地方政府事务部,最终构建出一套以地方政府为核心,辅以中央政府监督、引导的公共卫生管理制度。

——摘编自陈超《工业化时期英国城市的公共卫生问题》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析19世纪初期英国疫病肆虐的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析19世纪中后期英国的公共卫生管理制度。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

表2所示为公元3~6世纪,中华文化与西欧文化的比较。

表2

文化主体 基本态势

中国 以儒家文化为主。兼收并蓄,兼容并包 儒家文化受到佛教、道教文化的冲击,同时各形态文化之间相互学习、借鉴

西欧 由罗马多神崇拜转向基督教被定为一尊,直至文化发展由基督教所垄断 基督教排斥其他宗教信仰,逐渐形成以基督教为核心的文化主流

——摘编自刘家和、刘林海《3~6世纪中西历史及文明发展比较研究》

提取材料信息,从中欧对比的角度拟定一个论题,并结合所学知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,阐述清晰。)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

历史上的茶马古道,以川藏道、滇藏道与青藏道(甘青道)三条大道为主线,与众多的支线、附线构成一个庞大的交通网络。陕甘茶马古道形成于明代,从四川到西北以骆驼为主要运载工具,适应了每年百万斤以上茶叶的贩运需要。明代在元朝驿站体系的基础上,对要津、渡口的管理有所强化。明朝在雅州、碉门设茶马司,据其统计,每年(仅官方贸易)有数百万斤茶叶经川藏茶马古道入藏。明代剧作家汤显祖在《茶马》诗中这样写道:“黑茶一何美,羌马一何殊。”“羌马与黄茶,胡马求金珠。”一批批藏区商旅、贡使沿着茶马古道深入祖国内地;同时,汉、蒙、纳西等民族商人、工匠成群进入藏区,带去了先进的生产技术。尽管明朝未在藏区驻扎一兵一卒,但中央政府却始终与藏区保持密切联系,藏区各部长期归服,心向统一。

——摘编自夏克传《堪与“丝绸之路”相媲美的茶马古道》

(1)根据材料,概括明代茶马古道发展的表现及有利条件。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析明代茶马古道发展的意义。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

公元前486年,吴王夫差为北上与齐、晋争霸,开凿了沟通长江与淮河的邗沟运河。后来,在平定了江南的陈朝后,隋炀帝重新疏浚邗沟,作为大运河的一部分,使政府得以有效地控制江南。隋、唐政权还大力兴修关中黄河(渭河)支流通向长安的运河,如广通渠等;北宋政权围绕首都开封呈放射状修凿运河;元朝通过开凿山东会通河段和北京通惠河段,将大运河东西走向的河段裁弯取直。

材料二

1842年6月,英国军舰进攻吴淞口炮台,攻陷后溯长江而上,长驱直入,很快占领镇江。英军沿长江一线,拦截漕船,掠夺商船,完全控制了扬州与镇江之间的长江航线,大运河漕运被迫中断,京师粮食供应紧张。不久,清政府被迫求和,并签订了中国近代史上第一个不平等条约。甲午战争期间,由于大运河的中断,从广东等南方军工基地往天津运输军火遭遇极大困难,战机因此被贻误,洋务新政的部分成果难以被用于支援前线军队。

——以上材料均整理自吕娟《中国大运河河道变迁基本脉络及历史作用》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳中国古代和近代历史上影响运河兴废的因素。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,就清政府在两场战争中的失败与大运河的关系,谈谈你的认识。(6分)

高二历史试卷参考答案

1.B 2.D 3.C 4.D 5.A 6.D 7.A 8.C 9.B 10.A 11.C 12.B 13.B 14.D 15.C 16.A

17.(1)原因:公共卫生管理机制不健全;民众缺乏良好的卫生习惯;盲目的工业化造成城市卫生状况恶化;城市化进程与民生工程发展不协调。(6分,答出三点即可)

(2)评析:有利于维护公共卫生,提升对疫情的应对能力;有利于改善人们的健康状况,提高人均寿命;推动了政府职能的完善,有利于打造服务型政府;但其建立具有一定的被动性和渐进性,缺乏整体设计和系统规划;缺乏全国统一的标准,易导致地方卫生事业发展不平衡;对提升人们健康水平只有间接辅助作用,需要和公共基础设施建设相配合。(8分,答出四点即可,如果只涉及进步性或局限性,最多给4分)

18.示例

论题:3~6世纪,不同文明间的交流影响中欧文化发展。

阐述:公元3~6世纪,中国正值东汉末年至南北朝时期,少数民族内迁和汉民的大量南迁促进了民族交融和农牧两种文明的整合,社会上形成了相对包容开放的文化氛围。由于社会的动荡,起源于印度的佛教在这一时期广为流传,出现了法显等前往印度求法的高僧。虽然儒家文化受到一定冲击,但在中国接纳各国朝贡使臣,彰显礼仪之邦风度的过程中儒家文化仍发挥着重要作用,彰显了当时中华文化海纳百川的品格。

同一时期的西欧,西罗马帝国走向衰亡,最终被“蛮族”瓜分,周边文明大多曾被罗马帝国征服,在文化上具有鲜明的罗马化特征。社会的动荡促进了基督教的传播。在西欧封建政权的主导下,基督教被定为一尊,为社会秩序的重建发挥了积极作用。在阿拉伯文明于7世纪兴起之前,西欧文明由于长期缺乏与外来文明的交往和碰撞,基督教势力日益成为西欧文化发展过程中的唯一主导力量。

总之,受地域分布影响,3~6世纪,中华文化与周边文化存在较为频繁的互动,并呈现出兼收并蓄的文化特征;同期的西欧文化相对封闭,基督教文化在促进西欧封建化的过程中深刻影响了欧洲文化发展。

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

19.(1)表现:形成新的路线(陕甘茶马古道);运输工具调整,运量增大;政府对要津、渡口的管理有所强化;移民增多且来源地较广;先进生产技术被带入藏区。(4分,答出两点即可)

有利条件:国家疆域的统一和中央集权的加强;政府的重视;元朝驿站体系的发展;商品经济的发展。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)意义:有利于增加财政收入;配合了中央政府对西南边疆的治理;促进了国内民族交融;为文艺创作提供了素材和灵感;推动了先进生产方式的传播。(6分,答出三点即可)

20.(1)因素:军事和地方治理的需要;政治局势的变化,国家疆域的统一(或局部统一);政治中心与经济重心的分离;商品经济的发展(各地经济的互补性);新式陆地交通工具和海运的发展。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)认识:鸦片战争时期,大运河漕运受阻是清政府对英国态度由战转降的重要导火线;甲午战争期间,运河的阻塞削弱了清军的调度能力,加速了清廷的败降;两场战争失败的根源在于腐朽的清政府难以抵御工业文明的入侵,败局不会因大运河畅通而得到扭转;两场战争的失败折射出大运河在近代国家安全和物资运输等方面仍发挥着重要作用。(2分,答出一点即可,其他答案言之有理亦可)

历史试卷

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。共100分。考试时间75分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:选择性必修2第五、六单元、选择性必修3前五单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.表1所示为唐代诗人以大运河为背景所作的部分诗歌作品。这些诗歌

表1

诗歌 出处

万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还 皮日休《汴河怀古·其二》

孤舟汴河水,去国情无已。晚泊投楚乡,明月清淮里 宋之问《初宿淮口》

汴水东流无限春,隋家宫阙已成尘 李益《汴河曲》

注:汴河原指泗水支流的北汴河,隋以后亦指通济渠。

A.寄托诗人对王朝兴亡的反思 B.展现了运河便捷的交通功能

C.从侧面反映了南北经济差距 D.辩证分析了开凿运河的利弊

2.与1949年相比,2019年,我国孕产妇死亡率从15%下降到0.18‰,婴儿死亡率从200‰下降到6.1‰。这直接得益于我国

A.爱国卫生运动的开展 B.全民卫生意识的提高

C.疫病预防体系的建立 D.医疗卫生事业的发展

3.战国时期,有学者主张:“法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫……绌羡齐非,一民之轨,莫如法。”这一主张

A.深受民本思想的影响 B.运用了朴素的唯物观

C.带有一定的平等精神 D.彰显天下为公的理想

4.康熙时期,西方传教士和中国学者通力合作,采用西方近代的测绘方法,制成了当时水平最高的《皇典图》;与此同时,通过传教士传递书信和翻译中国典籍等方式,史学家莱布尼茨受《易》的启发,开拓了二进制数学研究的新领域。这

A.说明世界对中国的兴趣浓厚 B.表明中国积极吸纳西方科技

C.推动了欧洲的思想解放运动 D.反映了文明交流的积极作用

5.有学者在论证:“几何学是古代埃及人发明的”这一观点时指出,“他们必须计算尼罗河每年因泛滥而流失或增加的土地面积,也必须预算谷仓存量或建筑项目所需的砖块数目”。该学者的历史解释

A.强调了科学萌发的社会基础 B.忽视了法老政权的统治力

C.夸大了古埃及数学发展成就 D.体现了以农业为本的思想

6.东晋和南朝统治者一直以西晋合法继承者自居,称北方政权统治者为“索虏”(扎着头发的下贱人);而十六国及北朝部分政权统治者认为自己统治着“中国”地区,自然是“中国人”,而偏安一隅的东晋南朝人只是“岛夷”(海上的野蛮人)。这折射出当时

A.北民南迁加速南方开发 B.农牧文明之间冲突激烈

C.统一是各民族共同追求 D.华夏认同观念得到弘扬

7.据不完全统计,16~19世纪,每年平均有5000名欧洲(或北美)白人被劫掠到北非,阿尔及尔、迪黎波里、班加西等城市都有稳定而庞大的白人族群。他们大多数地位比黑奴更低,却为北非国家打造了欧式火药武器库,使劫掠欧洲船只的行为持续不断。这说明

A.人口流动促进了技术传播 B.近代北非文化多元性特征突出

C.战争促进了北非文化发展 D.欧洲殖民者破坏了非洲的传统

8.图1所示为2018年12月21日,时任美国总统特朗普通过社交媒体公布的其个人对美墨边境墙的设计方案。美国总统主张设置“边境墙”的主要历史背景是

A.美国种族歧视现象逐渐增多 B.拉美国家威胁美国边境安全

C.非法移民影响美国社会发展 D.美国三权分立体制遭到破坏

9.晋代以来,文人墨客对石榴传入中原一事有颇多艺术想象,如唐代沈亚之说石榴曾是瑶池台下陪伴西王母(传说中统治昆仑山一带古国的君主)的神树,“逢波逐浪送张骞”,宋人王禹偁也戏称:“王母庭中亲见栽,张骞偷得下天来。”对此解读合理的是

A.唐宋时石榴被推广种植 B.物种交流丰富文化素材

C.汉武帝征服了天山南北 D.唐宋陆上丝绸之路受阻

10.据文献资料记载,南宋从高宗朝以来,泉州、广州等处市舶的关税总收入连年超过200万缗(进口税率仅为7%~10%)。这些港口同时也是造船中心,1974年,人们在泉州湾就发现了载重超200吨的南宋末年沉船。这些记载和发现可印证南宋时期

A.海上丝绸之路的兴盛 B.政府对外贸的垄断政策

C.积贫积弱局面的缓解 D.手工业生产技术的变革

11.法属东印度公司的建立比荷兰东印度公司和英国东印度公司晚半个多世纪。同样作为得到王权扶持的特权贸易公司,但直到18世纪后期被撤销之时,它都难以同荷、英东印度公司并驾齐驱,其在亚洲的影响力同法国在欧洲的地位极不相称。法属东印度公司发展受阻源于当时法国

A.对欧洲大陆霸权过于执着 B.资产阶级不青睐亚洲商品

C.封建制度束缚生产力发展 D.政治腐败削弱了财政实力

12.图2、图3分别为1970~2008年若干年份的世界贸易额占GDP总量比重和国际直接投资净流入量(单位:亿美元)变化统计。表中趋势的出现得益于

A.南北发展差距缩小 B.跨国公司加速发展

C.冷战局面得以结束 D.世界贸易组织成立

13.13世纪末,虽然蒙古帝国一分为四,但以元朝为核心、贯通欧亚的海陆交通体系(如图4所示)仍异常繁忙。受此影响

A.欧洲出现了资本主义萌芽 B.中国的民族构成日趋丰富

C.元朝和欧洲国家开始互派使节 D.海上丝绸之路的范围有所扩展

14.同治五年(1866年),总理衙门派往欧洲考察的官员曾撰文盛赞:“(曼彻斯特纺织厂)棉花由弹而纺、而织、而染,皆用火轮法。总轮有四百匹马力纺纱织布,无虑千百人。织机万张,刻不停梭。”这段记载反映了

A.英国工业领域的领先地位 B.西方开展文化侵略和策略选择

C.“师夷长技以制夷”的思想 D.中国引进工业技术的舆论背景

15.1919年7月,苏俄外交人民委员会发布了《苏俄第一次对华宣言》,主要内容为废除沙俄与中国、日本及其他协约国签订的一切秘密条约,废除沙俄在中国的领事裁判权和租界等。1920年,《申报》《新青年》刊登了该宣言。国内媒体对该宣言的转发

A.为五四运动提供了舆论先导 B.密切了中苏之间的官方联系

C.有利于人们探索新革命道路 D.改变了马克思主义传播方式

16.世界银行在2011年曾发布报告预测,六大新兴经济体在2025年的经济增长将占全球增长总量的一半以上;但报告也指出,包括印度,印尼等在内的“作为新兴增长极的经济体需要改革国内体制,包括经济、金融和社会部门的体制改”。由此可知,亚洲新兴经济体

A.经济发展的潜力和阻力并存 B.政治改革滞后于经济发展

C.民众生活水平接近发达国家 D.国际影响力得到明显提升

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

用水冲刷的厕所于1660年才由巴黎传入英国上层人士的家庭,而普通家庭在此后的几百年里一直使用公用厕所。虽然清洁卫生历来被视为绅士和淑女举止文明的表现,但“清洁”长期仅限于洗手、洗脸及维持服饰的整洁。直到1844年,英国才有了第一家近代的公共浴室,普通人才有了经常洗澡的机会;家庭洗澡间直到20世纪初才在欧美国家的中等生活水平的家庭中普及。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料二

19世纪初期,英国城市工人的平均寿命仅为40岁。1831年的霍乱共肆虐了英国437个城市。有学者指出,英国是世界上最早开启工业化与城市化的国家,却也较早承受了转型时期公共卫生状况严重恶化的后果。一套适应城市化、工业化发展需要的公共卫生管理制度在摸索中逐渐成形。1848年,英国颁布《公共卫生法》,成立卫生总署,政府正式全面介入整个社会的公共卫生管理。在19世纪中后期,政府还创建了枢密院医务部、地方政府事务部,最终构建出一套以地方政府为核心,辅以中央政府监督、引导的公共卫生管理制度。

——摘编自陈超《工业化时期英国城市的公共卫生问题》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析19世纪初期英国疫病肆虐的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,评析19世纪中后期英国的公共卫生管理制度。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

表2所示为公元3~6世纪,中华文化与西欧文化的比较。

表2

文化主体 基本态势

中国 以儒家文化为主。兼收并蓄,兼容并包 儒家文化受到佛教、道教文化的冲击,同时各形态文化之间相互学习、借鉴

西欧 由罗马多神崇拜转向基督教被定为一尊,直至文化发展由基督教所垄断 基督教排斥其他宗教信仰,逐渐形成以基督教为核心的文化主流

——摘编自刘家和、刘林海《3~6世纪中西历史及文明发展比较研究》

提取材料信息,从中欧对比的角度拟定一个论题,并结合所学知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,阐述清晰。)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

历史上的茶马古道,以川藏道、滇藏道与青藏道(甘青道)三条大道为主线,与众多的支线、附线构成一个庞大的交通网络。陕甘茶马古道形成于明代,从四川到西北以骆驼为主要运载工具,适应了每年百万斤以上茶叶的贩运需要。明代在元朝驿站体系的基础上,对要津、渡口的管理有所强化。明朝在雅州、碉门设茶马司,据其统计,每年(仅官方贸易)有数百万斤茶叶经川藏茶马古道入藏。明代剧作家汤显祖在《茶马》诗中这样写道:“黑茶一何美,羌马一何殊。”“羌马与黄茶,胡马求金珠。”一批批藏区商旅、贡使沿着茶马古道深入祖国内地;同时,汉、蒙、纳西等民族商人、工匠成群进入藏区,带去了先进的生产技术。尽管明朝未在藏区驻扎一兵一卒,但中央政府却始终与藏区保持密切联系,藏区各部长期归服,心向统一。

——摘编自夏克传《堪与“丝绸之路”相媲美的茶马古道》

(1)根据材料,概括明代茶马古道发展的表现及有利条件。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析明代茶马古道发展的意义。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

公元前486年,吴王夫差为北上与齐、晋争霸,开凿了沟通长江与淮河的邗沟运河。后来,在平定了江南的陈朝后,隋炀帝重新疏浚邗沟,作为大运河的一部分,使政府得以有效地控制江南。隋、唐政权还大力兴修关中黄河(渭河)支流通向长安的运河,如广通渠等;北宋政权围绕首都开封呈放射状修凿运河;元朝通过开凿山东会通河段和北京通惠河段,将大运河东西走向的河段裁弯取直。

材料二

1842年6月,英国军舰进攻吴淞口炮台,攻陷后溯长江而上,长驱直入,很快占领镇江。英军沿长江一线,拦截漕船,掠夺商船,完全控制了扬州与镇江之间的长江航线,大运河漕运被迫中断,京师粮食供应紧张。不久,清政府被迫求和,并签订了中国近代史上第一个不平等条约。甲午战争期间,由于大运河的中断,从广东等南方军工基地往天津运输军火遭遇极大困难,战机因此被贻误,洋务新政的部分成果难以被用于支援前线军队。

——以上材料均整理自吕娟《中国大运河河道变迁基本脉络及历史作用》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳中国古代和近代历史上影响运河兴废的因素。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,就清政府在两场战争中的失败与大运河的关系,谈谈你的认识。(6分)

高二历史试卷参考答案

1.B 2.D 3.C 4.D 5.A 6.D 7.A 8.C 9.B 10.A 11.C 12.B 13.B 14.D 15.C 16.A

17.(1)原因:公共卫生管理机制不健全;民众缺乏良好的卫生习惯;盲目的工业化造成城市卫生状况恶化;城市化进程与民生工程发展不协调。(6分,答出三点即可)

(2)评析:有利于维护公共卫生,提升对疫情的应对能力;有利于改善人们的健康状况,提高人均寿命;推动了政府职能的完善,有利于打造服务型政府;但其建立具有一定的被动性和渐进性,缺乏整体设计和系统规划;缺乏全国统一的标准,易导致地方卫生事业发展不平衡;对提升人们健康水平只有间接辅助作用,需要和公共基础设施建设相配合。(8分,答出四点即可,如果只涉及进步性或局限性,最多给4分)

18.示例

论题:3~6世纪,不同文明间的交流影响中欧文化发展。

阐述:公元3~6世纪,中国正值东汉末年至南北朝时期,少数民族内迁和汉民的大量南迁促进了民族交融和农牧两种文明的整合,社会上形成了相对包容开放的文化氛围。由于社会的动荡,起源于印度的佛教在这一时期广为流传,出现了法显等前往印度求法的高僧。虽然儒家文化受到一定冲击,但在中国接纳各国朝贡使臣,彰显礼仪之邦风度的过程中儒家文化仍发挥着重要作用,彰显了当时中华文化海纳百川的品格。

同一时期的西欧,西罗马帝国走向衰亡,最终被“蛮族”瓜分,周边文明大多曾被罗马帝国征服,在文化上具有鲜明的罗马化特征。社会的动荡促进了基督教的传播。在西欧封建政权的主导下,基督教被定为一尊,为社会秩序的重建发挥了积极作用。在阿拉伯文明于7世纪兴起之前,西欧文明由于长期缺乏与外来文明的交往和碰撞,基督教势力日益成为西欧文化发展过程中的唯一主导力量。

总之,受地域分布影响,3~6世纪,中华文化与周边文化存在较为频繁的互动,并呈现出兼收并蓄的文化特征;同期的西欧文化相对封闭,基督教文化在促进西欧封建化的过程中深刻影响了欧洲文化发展。

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

19.(1)表现:形成新的路线(陕甘茶马古道);运输工具调整,运量增大;政府对要津、渡口的管理有所强化;移民增多且来源地较广;先进生产技术被带入藏区。(4分,答出两点即可)

有利条件:国家疆域的统一和中央集权的加强;政府的重视;元朝驿站体系的发展;商品经济的发展。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)意义:有利于增加财政收入;配合了中央政府对西南边疆的治理;促进了国内民族交融;为文艺创作提供了素材和灵感;推动了先进生产方式的传播。(6分,答出三点即可)

20.(1)因素:军事和地方治理的需要;政治局势的变化,国家疆域的统一(或局部统一);政治中心与经济重心的分离;商品经济的发展(各地经济的互补性);新式陆地交通工具和海运的发展。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)认识:鸦片战争时期,大运河漕运受阻是清政府对英国态度由战转降的重要导火线;甲午战争期间,运河的阻塞削弱了清军的调度能力,加速了清廷的败降;两场战争失败的根源在于腐朽的清政府难以抵御工业文明的入侵,败局不会因大运河畅通而得到扭转;两场战争的失败折射出大运河在近代国家安全和物资运输等方面仍发挥着重要作用。(2分,答出一点即可,其他答案言之有理亦可)

同课章节目录