生物人教版(2019)必修2 6.4协同进化与生物多样性的形成(共24张ppt)(2份视频)

文档属性

| 名称 | 生物人教版(2019)必修2 6.4协同进化与生物多样性的形成(共24张ppt)(2份视频) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 58.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第六章 生物的进化

第4节 协同进化与生物多样性的形成

举例说明协同进化;

阐述生物多样性及其形成的过程;

概述以自然选择学说为核心的现代生物进化理论的要点,认同其在生物进化理论的中的主流和核心地位。

通过了解现代生物进化理论存在的争论和疑点,认同科学理论是不断发展的。

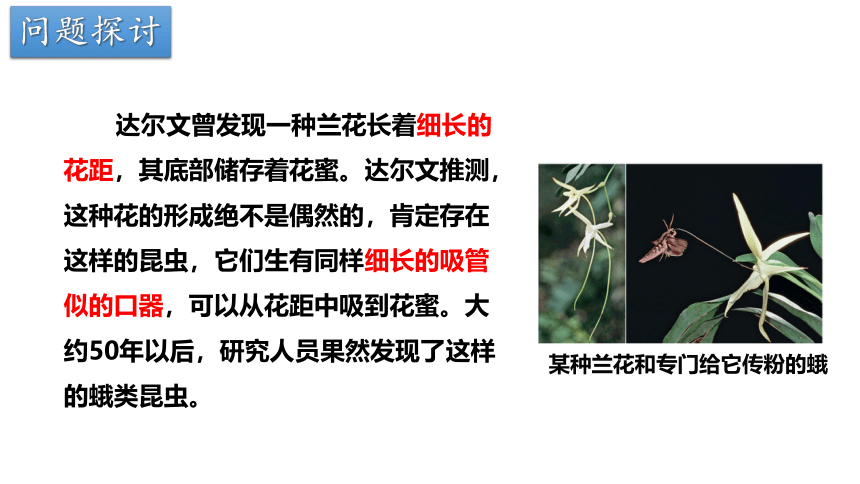

达尔文曾发现一种兰花长着细长的花距,其底部储存着花蜜。达尔文推测,这种花的形成绝不是偶然的,肯定存在这样的昆虫,它们生有同样细长的吸管似的口器,可以从花距中吸到花蜜。大约50年以后,研究人员果然发现了这样的蛾类昆虫。

某种兰花和专门给它传粉的蛾

问题探讨

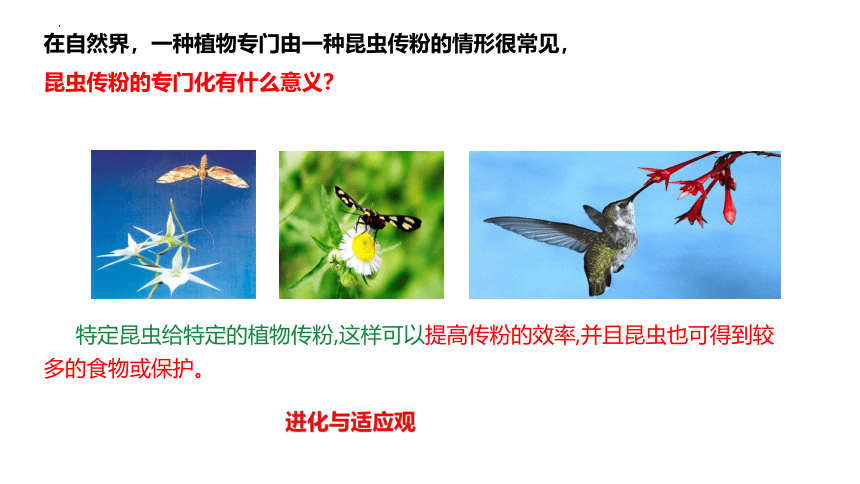

特定昆虫给特定的植物传粉,这样可以提高传粉的效率,并且昆虫也可得到较多的食物或保护。

在自然界,一种植物专门由一种昆虫传粉的情形很常见,

昆虫传粉的专门化有什么意义?

进化与适应观

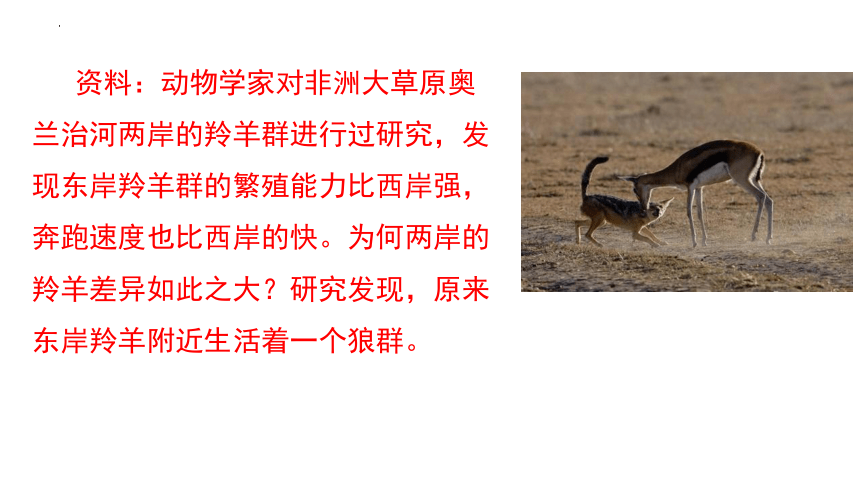

资料:动物学家对非洲大草原奥兰治河两岸的羚羊群进行过研究,发现东岸羚羊群的繁殖能力比西岸强,奔跑速度也比西岸的快。为何两岸的羚羊差异如此之大?研究发现,原来东岸羚羊附近生活着一个狼群。

小样,没有我你跑不了这么快!

小样,没有我你也跑不了这么快!

自然选择有利于羚羊种群中肌肉发达、动作敏捷的个体,也有利于猎豹种群中跑得快的个体。这两个物种的进化过程宛如一场漫长的“军备竞赛”。

协同进化

1.捕食者的存在是否对羚羊有害无益?

捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到了促进种群发展的作用。

2.捕食者是不是就“高枕无忧”呢?

一般来说,只有动作敏捷、跑得快的捕食者个体才能获得食物,从而生存下来,繁育更多的后代。因此,羚羊对捕食者种群的进化也起到了促进作用。

协同进化

收割理论:

美国生态学家斯坦利提出:捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物再生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。

捕食者的存在有利于增加物种多样性。

生物与无机环境之间的协同进化

思考:不同种生物之间在进化上密切相关,生物的进化与无机环境的进化是否也有关系呢?

协同进化

地球形成时,原始大气中没有氧气,最早出现的生物是厌氧的,但随着光合生物的出现,使得原始大气中有了氧气,这就为好氧生物的出现创造了前提条件。

原始地球

概念:不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

通过漫长的协同进化过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,而且形成了多种多样的生态系统。

协同进化

生物多样性的内容:

② 物种多样性

③ 生态系统多样性

① 遗传多样性(基因多样性)

生物多样性的形成

生物多样性的形成

突变和基因重组

种群基因频率

基因库的差别

生殖隔离

物种形成

自然选择

改变

积累

导致

标志

生物多样性

基因多样性、物种多样性

无机环境

生态系统多样性

1.最早出现的生物是哪一类生物?它们生活在什么环境中

最早出现的生物是厌氧的单细胞生物,它们生活在原始海洋中。

2.陆生植物和陆生动物的出现谁先谁后?前者为后者提供了什么条件?

先出现植物,后出现动物,否则动物登陆后就会饿死。

3.同今天你所看到的地球相比,寒武纪时地球上的生态系统有什么特点?

当时陆地上还是一片荒芜,生物都生活在海洋中。

4.恐龙大约是什么时候绝灭的?物种绝灭对生物多样性会产生怎样的影响?

恐龙是在中生代后期绝灭的。物种绝灭对生物多样性的影响是复杂的。恐龙的绝灭有利于哺乳动物的繁盛。

思考·讨论:分析生物多样性的形成

生物多样性的形成——进化历程

古细菌化石

(单细胞生物,约35亿年前)

海绵

(原始多细胞生物,约6亿年前)

异养厌氧

自养需氧

光和细菌出现

结构上的进化

1

代谢上的进化

2

大肠杆菌的二分裂

(无性繁殖)

甲藻的生活史

(有性繁殖)

生物通过有性生殖实现了基因重组,增强了生物变异的多样性。

生殖方式的进化

3

生物多样性的形成——进化历程

两极生态系统

(生产者、分解者)

三极生态系统

(生产者、消费者、分解者)

生态系统结构的进化

4

生物多样性的形成——进化历程

水生→陆生

造山运动使海洋缩小,一些海洋植物开始适应陆地生活,形成原始陆生植物,主要是蕨类植物,随后出现了适应陆地生活的动物——原始的两栖类。

生活方式的进化

5

生物多样性的形成——进化历程

包括人类在内的所有生物都是在相互依存、相互制约中生存和发展的,人类的生存和发展始终受益于生物多样性,保护生物多样性就是保护人类自己。

生物多样性的形成历程

①适应是自然选择的结果;

②种群是生物进化的基本单位;

③突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;

④生物进化的过程实际是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;

⑤生物多样性是协同进化的结果。

现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释:

生物进化理论在发展

生物进化论不会停滞不前,而是在不断发展。

中性突变理论:决定生物进化的方向是中性突变的逐渐积累,而不是自然选择。

间断平衡学说:物种形成并不都是渐变的结果,而是种群长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程。

发展

生物进化理论在发展

澳大利亚原本没有野兔,19世纪中叶,有24只来自欧洲的野兔被带到了澳大利亚,100多年后,这里的野兔超过了6亿只。野兔大肆破坏植被,导致水土流失。政府曾尝试用毒杀等多种防治手段控制野兔数量,但均未成功。科学家引入了一种对野兔致命的粘液瘤病毒,但后来人们又发现,死于该病毒的野兔越来越少。

思维拓展

从协同进化的角度分析上述原因。

1.对野兔种群而言,病毒起到选择作用,只有抗性强的个体才得以生存并繁殖后代,随着时间推移,抗性逐渐增强。

2.对病毒而言,野兔是宿主,对病毒起到选择作用。病毒一直在突变中,毒性变弱的病毒会被宿主消灭掉失去增殖的机会,毒性变强的病毒会使宿主过快死亡、大面积死亡而失去寄生的机会,所以毒性中等的病毒会被选择存活下来。

第六章 生物的进化

第4节 协同进化与生物多样性的形成

举例说明协同进化;

阐述生物多样性及其形成的过程;

概述以自然选择学说为核心的现代生物进化理论的要点,认同其在生物进化理论的中的主流和核心地位。

通过了解现代生物进化理论存在的争论和疑点,认同科学理论是不断发展的。

达尔文曾发现一种兰花长着细长的花距,其底部储存着花蜜。达尔文推测,这种花的形成绝不是偶然的,肯定存在这样的昆虫,它们生有同样细长的吸管似的口器,可以从花距中吸到花蜜。大约50年以后,研究人员果然发现了这样的蛾类昆虫。

某种兰花和专门给它传粉的蛾

问题探讨

特定昆虫给特定的植物传粉,这样可以提高传粉的效率,并且昆虫也可得到较多的食物或保护。

在自然界,一种植物专门由一种昆虫传粉的情形很常见,

昆虫传粉的专门化有什么意义?

进化与适应观

资料:动物学家对非洲大草原奥兰治河两岸的羚羊群进行过研究,发现东岸羚羊群的繁殖能力比西岸强,奔跑速度也比西岸的快。为何两岸的羚羊差异如此之大?研究发现,原来东岸羚羊附近生活着一个狼群。

小样,没有我你跑不了这么快!

小样,没有我你也跑不了这么快!

自然选择有利于羚羊种群中肌肉发达、动作敏捷的个体,也有利于猎豹种群中跑得快的个体。这两个物种的进化过程宛如一场漫长的“军备竞赛”。

协同进化

1.捕食者的存在是否对羚羊有害无益?

捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到了促进种群发展的作用。

2.捕食者是不是就“高枕无忧”呢?

一般来说,只有动作敏捷、跑得快的捕食者个体才能获得食物,从而生存下来,繁育更多的后代。因此,羚羊对捕食者种群的进化也起到了促进作用。

协同进化

收割理论:

美国生态学家斯坦利提出:捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物再生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。

捕食者的存在有利于增加物种多样性。

生物与无机环境之间的协同进化

思考:不同种生物之间在进化上密切相关,生物的进化与无机环境的进化是否也有关系呢?

协同进化

地球形成时,原始大气中没有氧气,最早出现的生物是厌氧的,但随着光合生物的出现,使得原始大气中有了氧气,这就为好氧生物的出现创造了前提条件。

原始地球

概念:不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。

通过漫长的协同进化过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,而且形成了多种多样的生态系统。

协同进化

生物多样性的内容:

② 物种多样性

③ 生态系统多样性

① 遗传多样性(基因多样性)

生物多样性的形成

生物多样性的形成

突变和基因重组

种群基因频率

基因库的差别

生殖隔离

物种形成

自然选择

改变

积累

导致

标志

生物多样性

基因多样性、物种多样性

无机环境

生态系统多样性

1.最早出现的生物是哪一类生物?它们生活在什么环境中

最早出现的生物是厌氧的单细胞生物,它们生活在原始海洋中。

2.陆生植物和陆生动物的出现谁先谁后?前者为后者提供了什么条件?

先出现植物,后出现动物,否则动物登陆后就会饿死。

3.同今天你所看到的地球相比,寒武纪时地球上的生态系统有什么特点?

当时陆地上还是一片荒芜,生物都生活在海洋中。

4.恐龙大约是什么时候绝灭的?物种绝灭对生物多样性会产生怎样的影响?

恐龙是在中生代后期绝灭的。物种绝灭对生物多样性的影响是复杂的。恐龙的绝灭有利于哺乳动物的繁盛。

思考·讨论:分析生物多样性的形成

生物多样性的形成——进化历程

古细菌化石

(单细胞生物,约35亿年前)

海绵

(原始多细胞生物,约6亿年前)

异养厌氧

自养需氧

光和细菌出现

结构上的进化

1

代谢上的进化

2

大肠杆菌的二分裂

(无性繁殖)

甲藻的生活史

(有性繁殖)

生物通过有性生殖实现了基因重组,增强了生物变异的多样性。

生殖方式的进化

3

生物多样性的形成——进化历程

两极生态系统

(生产者、分解者)

三极生态系统

(生产者、消费者、分解者)

生态系统结构的进化

4

生物多样性的形成——进化历程

水生→陆生

造山运动使海洋缩小,一些海洋植物开始适应陆地生活,形成原始陆生植物,主要是蕨类植物,随后出现了适应陆地生活的动物——原始的两栖类。

生活方式的进化

5

生物多样性的形成——进化历程

包括人类在内的所有生物都是在相互依存、相互制约中生存和发展的,人类的生存和发展始终受益于生物多样性,保护生物多样性就是保护人类自己。

生物多样性的形成历程

①适应是自然选择的结果;

②种群是生物进化的基本单位;

③突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;

④生物进化的过程实际是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;

⑤生物多样性是协同进化的结果。

现代生物进化理论对自然界的生命史作出了科学的解释:

生物进化理论在发展

生物进化论不会停滞不前,而是在不断发展。

中性突变理论:决定生物进化的方向是中性突变的逐渐积累,而不是自然选择。

间断平衡学说:物种形成并不都是渐变的结果,而是种群长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程。

发展

生物进化理论在发展

澳大利亚原本没有野兔,19世纪中叶,有24只来自欧洲的野兔被带到了澳大利亚,100多年后,这里的野兔超过了6亿只。野兔大肆破坏植被,导致水土流失。政府曾尝试用毒杀等多种防治手段控制野兔数量,但均未成功。科学家引入了一种对野兔致命的粘液瘤病毒,但后来人们又发现,死于该病毒的野兔越来越少。

思维拓展

从协同进化的角度分析上述原因。

1.对野兔种群而言,病毒起到选择作用,只有抗性强的个体才得以生存并繁殖后代,随着时间推移,抗性逐渐增强。

2.对病毒而言,野兔是宿主,对病毒起到选择作用。病毒一直在突变中,毒性变弱的病毒会被宿主消灭掉失去增殖的机会,毒性变强的病毒会使宿主过快死亡、大面积死亡而失去寄生的机会,所以毒性中等的病毒会被选择存活下来。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成