生物人教版(2019)必修2 6.4协同进化与生物多样性的形成(共27张ppt)

文档属性

| 名称 | 生物人教版(2019)必修2 6.4协同进化与生物多样性的形成(共27张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-05-27 22:15:56 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第4节

协同进化与生物多样性的形成

达尔文曾发现一种兰花长着细长的花距,其底部储存着花蜜。达尔文推测,这种花的形成绝不是偶然的,肯定存在这样的昆虫,它们生有同样细长的吸管似的口器,可以从花距中吸到花蜜。大约50年以后,研究人员果然发现了这样的蛾类昆虫。

1. 达尔文作出上述推测的理由是什么?

理由是兰花的生殖离不开传粉昆虫。如果没有与这种兰花结构相适应的传粉昆虫(靠细长的口器获取花距底部的花蜜),这种兰花就难以完成传粉受精,这个物种也就不存在了。

2. 如果后来未发现这样的蛾类昆虫,是否能说达尔文的推测是错误的?

如果后来未发现这样的蛾类昆虫,达尔文的推测就仅仅是一种猜想,不能被证实。当然,未发现这样的蛾类昆虫,不等于这样的昆虫一定不存在,因此并不能说明达尔文的推测一定是错误的。

3.在自然界,一种植物专门由一种昆虫传粉的情形很常见,昆虫传粉的专门化有什么意义?

特定昆虫给特定植物传粉,可以提高传粉效率,昆虫也可得到较多的食物和保护。

任何一个物种都不是单独进化的。

(1)东岸存在狼群捕食,这种环境有利于羚羊种群中肌肉发达、动作敏捷的个体生存下来。

(2)东岸狼群一直存在,自然选择使得东岸的羚羊肌肉更发达、动作更敏捷,而迁入西岸的狼群由于比较容易捕到羚羊,其捕食能力几乎停留在原有水平。因此,迁回东岸后就很难捕到羚羊了。

(3)捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到了促进种群发展的作用。

动物学家对非洲大草原奥兰治河两岸的羚羊群进行过研究,发现东岸羚羊群的繁殖能力比西岸强,奔跑速度也比西岸的快,同时发现东岸羚羊附近生活着一个狼群。

(1)分析为什么东岸羚羊奔跑速度比西岸快。

(2)如果某个时期把东岸的狼群引入一部分到西岸,狼群比较容易就捕到了羚羊。若干年后又把西岸的狼群迁回到东岸,发现其很难捕到羚羊了,试分析可能的原因。

(3)试从上述狼群和羚羊实例中分析捕食者和被捕食者共同进步的意义。

捕食者的存在是不是对被捕食者有害无益呢?

说明:生物生活于复杂的环境中,必然要和其它生物发生营养关系。在捕食与被捕食、相互帮助等关系下,共同发展,协同进化,增加了物种多样性。

根据生态学家斯坦利的“收割理论”,食性广捕食者的存在有利于增加物种多样性,请分析捕食者使物种多样性增加的方式是什么?

捕食者往往捕食数量多的物种,避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。捕食者的存在有利于增加物种多样性。

不同物种间存在

协同进化

说明:生物能够适应一定环境,也能够影响环境。

3. 地球上的原始大气没有_氧气_,最早出现的生物细胞呼吸类型是_无氧呼吸_。进行_光合作用_(生理过程)生物的出现,使得原始大气中有了氧气,这为好氧生物的出现创造了条件。

生物和无机环境间也存在协同进化

不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。

通过漫长的协同进化过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,而且形成了多种多样的生态系统,也就是形成了生物的多样性.

结果

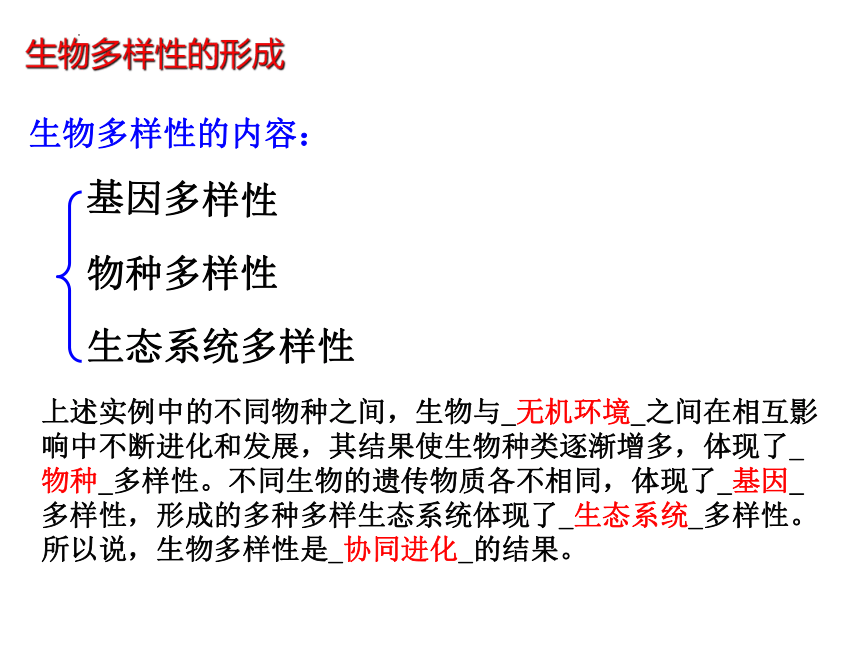

生物多样性的内容:

物种多样性

基因多样性

生态系统多样性

上述实例中的不同物种之间,生物与_无机环境_之间在相互影响中不断进化和发展,其结果使生物种类逐渐增多,体现了_物种_多样性。不同生物的遗传物质各不相同,体现了_基因_多样性,形成的多种多样生态系统体现了_生态系统_多样性。所以说,生物多样性是_协同进化_的结果。

生物多样性的形成

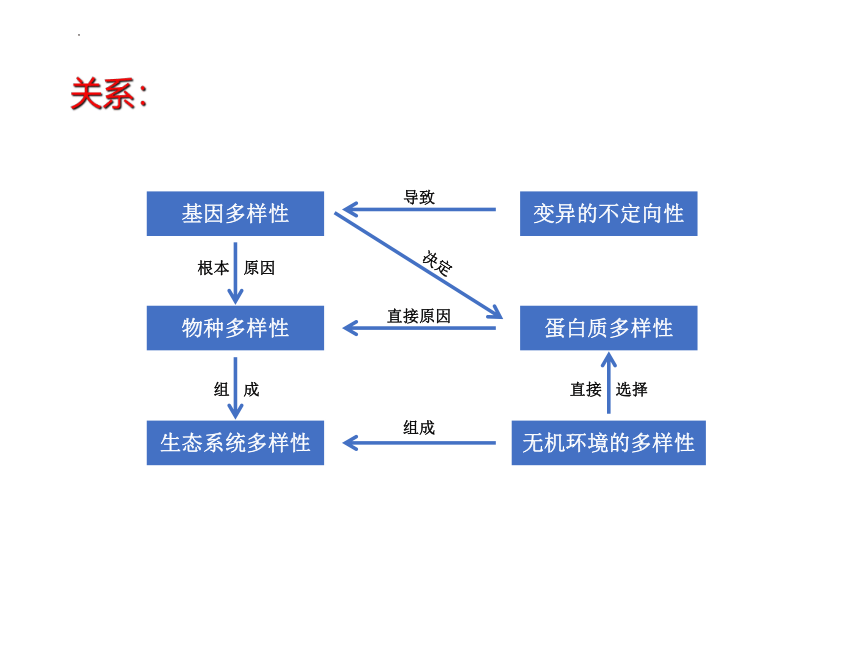

关系:

基因多样性

物种多样性

生态系统多样性

变异的不定向性

蛋白质多样性

无机环境的多样性

根本 原因

组 成

导致

直接原因

组成

直接 选择

决定

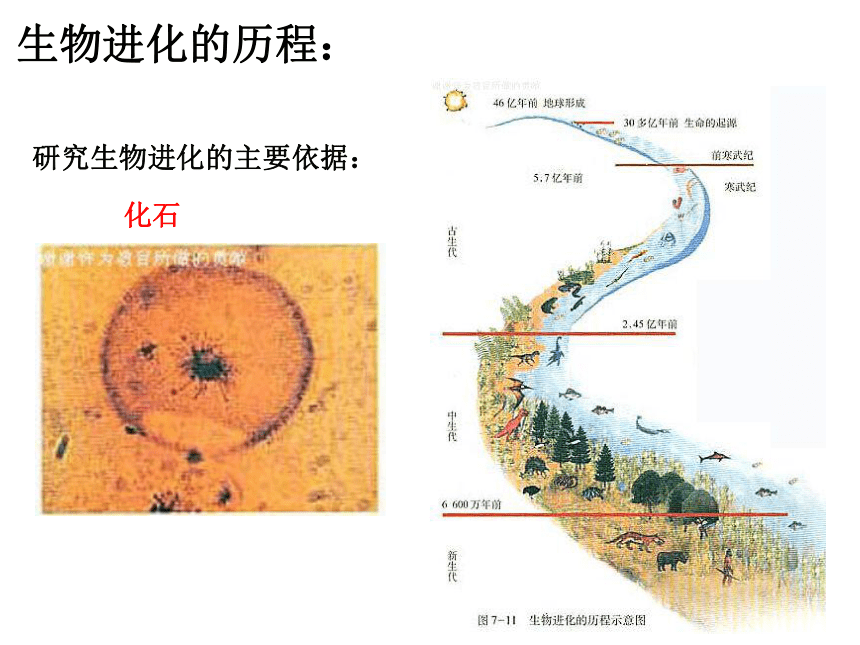

生物进化的历程:

研究生物进化的主要依据:

化石

化石——埋藏在地层中的古代生物的遗体、遗迹和遗物,石化后形成的。

是研究生物进化最直接的证据

最早的生物化石--古细菌(距今35亿年)

最早出现的生物是哪一类生物?

它们生活在什么环境中?

厌氧的单细胞生物

-----古细菌,

它们生活在原始海洋中。

13亿年前真核生物的红藻化石

34亿年前的古细胞化石

前寒武纪地层中的水母化石

前寒武纪生物

(至5.4亿年前)

寒武纪之前(前寒武纪),地球上的生命都是非常低级的,主要是一些单细胞生物、环节动物、节肢动物等。

多细胞生物大约是什么时期出现的?它们生活在什么环境?

大约是在寒武纪,生活在海洋中。

早古生代生物 (寒武纪大爆发,至5.0亿年前)

进入早古生代,一些大型的古生物相继出现,如三叶虫、鹦鹉螺等。出现了生命演化史上的第一次繁荣景象。在中国云南澄江发现的寒武纪古生物是最有代表性的寒武纪生物群.

最早登陆的生物是植物还是动物?为什么?

植物,因为植物为动物提供栖息环境和食物。

一些海洋植物开始适应陆地生活,主要是蕨类植物。

陆地上还是一片荒芜,生物主要生活在海洋中。陆地面积比较小。生物主要是无脊椎动物,没有高等动物。

寒武纪时地球上的生态系统有什么特点?

晚古生代生物(至2.45亿年前)

约4亿年前,由于造山运动,泥盆纪生物登陆,蕨类植物 、总鳍鱼;石炭纪裸子植物,到处是绿色的世界,是煤炭形成的主要地质年代;二叠纪以生物大量灭绝为特征,可能是由于环境的变迁。

造山运动,海洋缩小,陆地扩大 生物登陆 改变陆地环境 陆生生物进化更复杂:蕨类植物、裸子植物、两栖动物等 陆地生态系统形成

中生代生物(至6600万年前)

中生代三叠纪生物复苏,开始出现水生爬行动物,如鱼龙、蛇颈龙等;侏罗纪是恐龙的天下,发现始祖鸟、中华龙鸟等,昆虫类也开始繁盛;白垩纪末期也是生物的灭绝时期,但开始出现被子植物 。

中生代陆地和海洋中的情况

始祖鸟

新生代少女化石和复原图

新生代生物(至今)

在生物进化过程中,许多物种由于不适应环境的变化而绝灭了。如:恐龙

在白垩纪全部绝灭。恐龙的绝灭有利于哺乳动物的繁盛,使生物进化翻开了崭新的一页。

恐龙是什么时候绝灭的?恐龙的绝灭对生物多样性会产生怎样的影响?

生物的进化历程可概括为:

从原核生物到真核生物,从无性生殖到有性生殖,由简单到复杂,由水生到陆生,由低等到高等。

形成生物多样性的原因:

长期自然选择、协同进化达到结果

总结以自然选择学说为核心的现代生物进化理论:

(1)适应是自然选择的结果;

(2)种群是生物进化和繁殖的基本单位;

(3)突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变(自然选择决定生物进化的方向),进而通过隔离形成新的物种(隔离导致物种形成,隔离是物种形成的必要条件);

(4)生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;

(5)生物多样性是协同进化的结果。

生物进化是如此复杂的,现有的进化理论所不能解释的问题比已经解释的问题还要多。

中性进化理论:

决定生物进化的方向是中性突变的逐渐积累,而不是自然选择。中性突变,指那些对生存既无害也无益的变异性状。认为中性突变全凭偶然机会在群体中消失或被固定,与自然选择无关。在表现型水平上,有大量的性状是中性的,比如:眼睛的大小、鼻子的高低、毛发的深浅等,一般情况下很难说对生存有多少影响,但大都被保留下来,显然不存在自然选择的作用。

“间断平衡学说”理论:

生物进化理论在发展

物种形成并不都是渐变的结果,而是种群长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程。

生物进化论不会停滞不前,而是在不断发展。

第4节

协同进化与生物多样性的形成

达尔文曾发现一种兰花长着细长的花距,其底部储存着花蜜。达尔文推测,这种花的形成绝不是偶然的,肯定存在这样的昆虫,它们生有同样细长的吸管似的口器,可以从花距中吸到花蜜。大约50年以后,研究人员果然发现了这样的蛾类昆虫。

1. 达尔文作出上述推测的理由是什么?

理由是兰花的生殖离不开传粉昆虫。如果没有与这种兰花结构相适应的传粉昆虫(靠细长的口器获取花距底部的花蜜),这种兰花就难以完成传粉受精,这个物种也就不存在了。

2. 如果后来未发现这样的蛾类昆虫,是否能说达尔文的推测是错误的?

如果后来未发现这样的蛾类昆虫,达尔文的推测就仅仅是一种猜想,不能被证实。当然,未发现这样的蛾类昆虫,不等于这样的昆虫一定不存在,因此并不能说明达尔文的推测一定是错误的。

3.在自然界,一种植物专门由一种昆虫传粉的情形很常见,昆虫传粉的专门化有什么意义?

特定昆虫给特定植物传粉,可以提高传粉效率,昆虫也可得到较多的食物和保护。

任何一个物种都不是单独进化的。

(1)东岸存在狼群捕食,这种环境有利于羚羊种群中肌肉发达、动作敏捷的个体生存下来。

(2)东岸狼群一直存在,自然选择使得东岸的羚羊肌肉更发达、动作更敏捷,而迁入西岸的狼群由于比较容易捕到羚羊,其捕食能力几乎停留在原有水平。因此,迁回东岸后就很难捕到羚羊了。

(3)捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到了促进种群发展的作用。

动物学家对非洲大草原奥兰治河两岸的羚羊群进行过研究,发现东岸羚羊群的繁殖能力比西岸强,奔跑速度也比西岸的快,同时发现东岸羚羊附近生活着一个狼群。

(1)分析为什么东岸羚羊奔跑速度比西岸快。

(2)如果某个时期把东岸的狼群引入一部分到西岸,狼群比较容易就捕到了羚羊。若干年后又把西岸的狼群迁回到东岸,发现其很难捕到羚羊了,试分析可能的原因。

(3)试从上述狼群和羚羊实例中分析捕食者和被捕食者共同进步的意义。

捕食者的存在是不是对被捕食者有害无益呢?

说明:生物生活于复杂的环境中,必然要和其它生物发生营养关系。在捕食与被捕食、相互帮助等关系下,共同发展,协同进化,增加了物种多样性。

根据生态学家斯坦利的“收割理论”,食性广捕食者的存在有利于增加物种多样性,请分析捕食者使物种多样性增加的方式是什么?

捕食者往往捕食数量多的物种,避免出现一种或少数几种生物在生态系统中占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间。捕食者的存在有利于增加物种多样性。

不同物种间存在

协同进化

说明:生物能够适应一定环境,也能够影响环境。

3. 地球上的原始大气没有_氧气_,最早出现的生物细胞呼吸类型是_无氧呼吸_。进行_光合作用_(生理过程)生物的出现,使得原始大气中有了氧气,这为好氧生物的出现创造了条件。

生物和无机环境间也存在协同进化

不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。

通过漫长的协同进化过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,而且形成了多种多样的生态系统,也就是形成了生物的多样性.

结果

生物多样性的内容:

物种多样性

基因多样性

生态系统多样性

上述实例中的不同物种之间,生物与_无机环境_之间在相互影响中不断进化和发展,其结果使生物种类逐渐增多,体现了_物种_多样性。不同生物的遗传物质各不相同,体现了_基因_多样性,形成的多种多样生态系统体现了_生态系统_多样性。所以说,生物多样性是_协同进化_的结果。

生物多样性的形成

关系:

基因多样性

物种多样性

生态系统多样性

变异的不定向性

蛋白质多样性

无机环境的多样性

根本 原因

组 成

导致

直接原因

组成

直接 选择

决定

生物进化的历程:

研究生物进化的主要依据:

化石

化石——埋藏在地层中的古代生物的遗体、遗迹和遗物,石化后形成的。

是研究生物进化最直接的证据

最早的生物化石--古细菌(距今35亿年)

最早出现的生物是哪一类生物?

它们生活在什么环境中?

厌氧的单细胞生物

-----古细菌,

它们生活在原始海洋中。

13亿年前真核生物的红藻化石

34亿年前的古细胞化石

前寒武纪地层中的水母化石

前寒武纪生物

(至5.4亿年前)

寒武纪之前(前寒武纪),地球上的生命都是非常低级的,主要是一些单细胞生物、环节动物、节肢动物等。

多细胞生物大约是什么时期出现的?它们生活在什么环境?

大约是在寒武纪,生活在海洋中。

早古生代生物 (寒武纪大爆发,至5.0亿年前)

进入早古生代,一些大型的古生物相继出现,如三叶虫、鹦鹉螺等。出现了生命演化史上的第一次繁荣景象。在中国云南澄江发现的寒武纪古生物是最有代表性的寒武纪生物群.

最早登陆的生物是植物还是动物?为什么?

植物,因为植物为动物提供栖息环境和食物。

一些海洋植物开始适应陆地生活,主要是蕨类植物。

陆地上还是一片荒芜,生物主要生活在海洋中。陆地面积比较小。生物主要是无脊椎动物,没有高等动物。

寒武纪时地球上的生态系统有什么特点?

晚古生代生物(至2.45亿年前)

约4亿年前,由于造山运动,泥盆纪生物登陆,蕨类植物 、总鳍鱼;石炭纪裸子植物,到处是绿色的世界,是煤炭形成的主要地质年代;二叠纪以生物大量灭绝为特征,可能是由于环境的变迁。

造山运动,海洋缩小,陆地扩大 生物登陆 改变陆地环境 陆生生物进化更复杂:蕨类植物、裸子植物、两栖动物等 陆地生态系统形成

中生代生物(至6600万年前)

中生代三叠纪生物复苏,开始出现水生爬行动物,如鱼龙、蛇颈龙等;侏罗纪是恐龙的天下,发现始祖鸟、中华龙鸟等,昆虫类也开始繁盛;白垩纪末期也是生物的灭绝时期,但开始出现被子植物 。

中生代陆地和海洋中的情况

始祖鸟

新生代少女化石和复原图

新生代生物(至今)

在生物进化过程中,许多物种由于不适应环境的变化而绝灭了。如:恐龙

在白垩纪全部绝灭。恐龙的绝灭有利于哺乳动物的繁盛,使生物进化翻开了崭新的一页。

恐龙是什么时候绝灭的?恐龙的绝灭对生物多样性会产生怎样的影响?

生物的进化历程可概括为:

从原核生物到真核生物,从无性生殖到有性生殖,由简单到复杂,由水生到陆生,由低等到高等。

形成生物多样性的原因:

长期自然选择、协同进化达到结果

总结以自然选择学说为核心的现代生物进化理论:

(1)适应是自然选择的结果;

(2)种群是生物进化和繁殖的基本单位;

(3)突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变(自然选择决定生物进化的方向),进而通过隔离形成新的物种(隔离导致物种形成,隔离是物种形成的必要条件);

(4)生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;

(5)生物多样性是协同进化的结果。

生物进化是如此复杂的,现有的进化理论所不能解释的问题比已经解释的问题还要多。

中性进化理论:

决定生物进化的方向是中性突变的逐渐积累,而不是自然选择。中性突变,指那些对生存既无害也无益的变异性状。认为中性突变全凭偶然机会在群体中消失或被固定,与自然选择无关。在表现型水平上,有大量的性状是中性的,比如:眼睛的大小、鼻子的高低、毛发的深浅等,一般情况下很难说对生存有多少影响,但大都被保留下来,显然不存在自然选择的作用。

“间断平衡学说”理论:

生物进化理论在发展

物种形成并不都是渐变的结果,而是种群长期稳定与迅速形成新种交替出现的过程。

生物进化论不会停滞不前,而是在不断发展。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成