选择性必修2第5课 工业革命与工厂制度 说课课件(15张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修2第5课 工业革命与工厂制度 说课课件(15张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-26 17:41:34 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

工业时代:从欲望刺激到理性追求

——工业革命与工厂制度

CONTENTS

一、

教学内容分析

二、

教学目标分析

三、

学情分析

四、

教学过程分析

五、

教学评价分析

说课流程

目录

一、教学内容分析

提出依据

课时主题

提出依据

课标依据

《普通高中历史课程标准(2017年版2020修订)》课标要求:“了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化;认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。”

需要我们在本课教学中注重通过创设情境引导学生认识工业革命时期劳动工具和劳作方式发生的巨变,即认识大机器生产和工厂制度的形成对生活方式的影响。

通过课堂教学引导学生理解劳动人民对历史的推动作用,认识工业革命时期技术革新对人类社会发展的重要意义。

提出依据

教材依据

教材多处谈到工业革命以后,人类借助机器进行劳动生产, 本课共两个子目内容。介绍了18世纪60年代以来,随着蒸汽机的改良改变了劳动过程的技术条件,人力逐渐被机器取代,实现了从手工劳动到机器生产的飞跃,自然科学被应用于生产,劳动效率提高。随着成套机器的运用,工厂制度逐渐形成。随着社会生产力的不断发展,从而也推动了社会生活的巨大变化。

提出依据

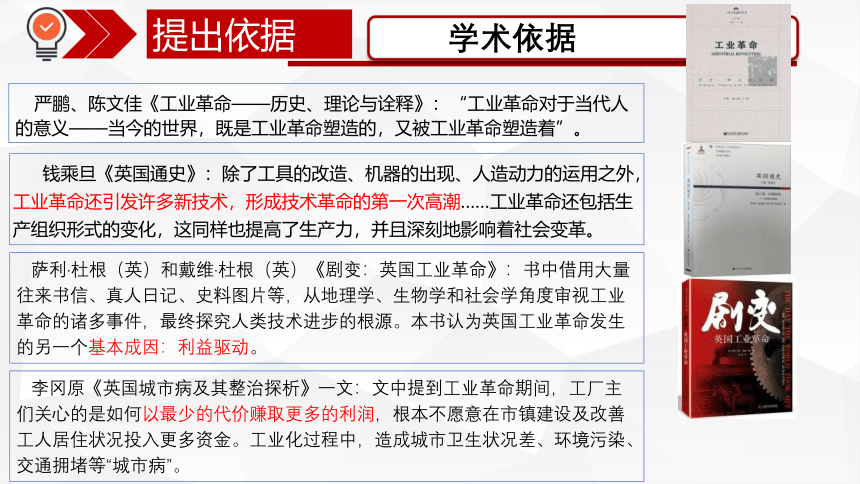

学术依据

严鹏、陈文佳《工业革命——历史、理论与诠释》:“工业革命对于当代人的意义——当今的世界,既是工业革命塑造的,又被工业革命塑造着”。

钱乘旦《英国通史》:除了工具的改造、机器的出现、人造动力的运用之外,工业革命还引发许多新技术,形成技术革命的第一次高潮……工业革命还包括生产组织形式的变化,这同样也提高了生产力,并且深刻地影响着社会变革。

李冈原《英国城市病及其整治探析》一文:文中提到工业革命期间,工厂主们关心的是如何以最少的代价赚取更多的利润,根本不愿意在市镇建设及改善工人居住状况投入更多资金。工业化过程中,造成城市卫生状况差、环境污染、交通拥堵等“城市病”。

萨利·杜根(英)和戴维·杜根(英)《剧变:英国工业革命》:书中借用大量往来书信、真人日记、史料图片等,从地理学、生物学和社会学角度审视工业革命的诸多事件,最终探究人类技术进步的根源。本书认为英国工业革命发生的另一个基本成因:利益驱动。

课时主题

从欲望刺激到理性追求

工业革命既是一场技术革命,也是社会革命,对英国及其他资本主义国家乃至整个人类社会的发展都产生了重要影响。

人类通过利用机器进行生产劳动,推动以工厂为标志的生产组织形式出现,为人类创造更美好的生活提供了动力。

资产阶级企业家在利益的驱动下与发明家合作,进行机器大生产,创立近代工厂制度,极大提高了生产效率,实现自身效益最大化。

工业革命给人类带来巨大进步的另一面,是环境破坏和工人阶级付出巨大的代价。工人在努力工作的情况下,没有的得到应有的尊重和保护,随之引发一系列社会运动和改革。在技术进步的过程中,人类需要理性追求美好生活,处理好人与人、人与社会、人与自然之间的关系。

因此本课主题:从欲望刺激到理性追求——工业革命和工厂制度。探讨工业革命时期,随着技术发展,人类追求创造美好社会生活的历程。

单元大概念

技术赋能生产进步

生产进步助推美好生活

原因与结果

延续与变迁

时序与地域

原理概括

工业时代:从欲望刺激到理性追求

生产力发展推动生产方式变革,从而推动人类社会从低级到高级发展。

科学技术是第一生产力。

史实概念

课时大概念

改良蒸汽机等

大机器生产

近代生产工具与劳作方式的进步

生产工具

劳作方式

工厂集中劳作

唯物

史观

大

概

念

二、学情分析

高一 高二

2017年版2020年修订课标 2017年版2020年修订课标

课标中的课程内容要求 ·通过了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变革,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。 ·了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化;认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

教材课时设置 中外历史纲要下第10课《影响世界的工业革命》 选择性必修二《经济与社会生活》

第5课《工业革命与工厂制度》

二、学情分析

高二学生更注重在高一已有知识体系的基础上,强化依靠典型史料探究历史问题的能力,培养史料实证和历史解释的能力,学会用唯物史观分析问题。帮助学生学会多角度和深入认识、理解历史现象,理解生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

本课是纲要下《影响世界的工业革命》的基础上进一步拓展,学生学习本课要认识大机器生产、工厂制度对人类劳作方式及生活方式的影响,学会从多角度分析理解工业革命时期技术进步给人类社会所带来影响。

三、教学目标分析

必备知识

核心价值

关键能力

必备知识

关键能力

(1)获取和解读历史信息的能力:通过阅读材料,了解机器大生产和工厂制度的出现,改变了人类的劳作方式,推动了社会生产力的大飞跃,对人类社会的发展具有革命性意义。

(2)历史思维能力:通过阅读,学会辨析不同史料的价值。阅读史料,经过个人思考,认识到机器大生产和工厂制度对人类社会生活的重要影响。学会用唯物史观分析问题,认识人民群众对历史的推动作用。

(3)历史阐释能力:阅读材料,用历史语言陈述工厂制度的特点;阅读材料和合作探究,分角度说出工业革命和工厂制度对人类社会生活产生的影响。

(4)历史探究能力:阅读材料,通过小组合作的方式培养合作探究能力,探究工业革命时期机器大生产、工厂制度对人类劳作方式和社会生活的影响,认识工业革命时期生产方式变革对人类社会发展的意义。

核心价值

认识机器大生产和工厂制度改变人类的劳作方式,认识到工业革命之后技术进步带来的新生活。理解人民群众是历史的创造者,认识到人类通过技术发展,可以创造更大的价值并创造美好生活。

学会正确处理人与人、人与社会、人与自然的关系,更全面、客观地认识历史和现实社会问题。创造和谐发展的社会环境,让技术进步的成果惠及更多的人。

四、教学过程分析

学习任务 关键问题

任务一 认识机器大生产、工厂制度对人类劳作方式和社会生活的影响。 问题1:工业革命时期生产方式发生了什么变化?

问题2:工业革命对社会生活有什么影响?

问题3:资产阶级对工业革命有何影响?

任务二 理解劳动人民对历史的推动作用。 工业革命对工人阶级有什么影响?

任务三 辨证认识技术进步与人类社会发展的关系。 问题1:从历史发展的角度谈谈环境问题的解决方案?

问题2:如何处理经济发展与社会公平之间的关系?

工业时代:从欲望刺激到理性追求

——工业革命与工厂制度

CONTENTS

一、

教学内容分析

二、

教学目标分析

三、

学情分析

四、

教学过程分析

五、

教学评价分析

说课流程

目录

一、教学内容分析

提出依据

课时主题

提出依据

课标依据

《普通高中历史课程标准(2017年版2020修订)》课标要求:“了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化;认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。”

需要我们在本课教学中注重通过创设情境引导学生认识工业革命时期劳动工具和劳作方式发生的巨变,即认识大机器生产和工厂制度的形成对生活方式的影响。

通过课堂教学引导学生理解劳动人民对历史的推动作用,认识工业革命时期技术革新对人类社会发展的重要意义。

提出依据

教材依据

教材多处谈到工业革命以后,人类借助机器进行劳动生产, 本课共两个子目内容。介绍了18世纪60年代以来,随着蒸汽机的改良改变了劳动过程的技术条件,人力逐渐被机器取代,实现了从手工劳动到机器生产的飞跃,自然科学被应用于生产,劳动效率提高。随着成套机器的运用,工厂制度逐渐形成。随着社会生产力的不断发展,从而也推动了社会生活的巨大变化。

提出依据

学术依据

严鹏、陈文佳《工业革命——历史、理论与诠释》:“工业革命对于当代人的意义——当今的世界,既是工业革命塑造的,又被工业革命塑造着”。

钱乘旦《英国通史》:除了工具的改造、机器的出现、人造动力的运用之外,工业革命还引发许多新技术,形成技术革命的第一次高潮……工业革命还包括生产组织形式的变化,这同样也提高了生产力,并且深刻地影响着社会变革。

李冈原《英国城市病及其整治探析》一文:文中提到工业革命期间,工厂主们关心的是如何以最少的代价赚取更多的利润,根本不愿意在市镇建设及改善工人居住状况投入更多资金。工业化过程中,造成城市卫生状况差、环境污染、交通拥堵等“城市病”。

萨利·杜根(英)和戴维·杜根(英)《剧变:英国工业革命》:书中借用大量往来书信、真人日记、史料图片等,从地理学、生物学和社会学角度审视工业革命的诸多事件,最终探究人类技术进步的根源。本书认为英国工业革命发生的另一个基本成因:利益驱动。

课时主题

从欲望刺激到理性追求

工业革命既是一场技术革命,也是社会革命,对英国及其他资本主义国家乃至整个人类社会的发展都产生了重要影响。

人类通过利用机器进行生产劳动,推动以工厂为标志的生产组织形式出现,为人类创造更美好的生活提供了动力。

资产阶级企业家在利益的驱动下与发明家合作,进行机器大生产,创立近代工厂制度,极大提高了生产效率,实现自身效益最大化。

工业革命给人类带来巨大进步的另一面,是环境破坏和工人阶级付出巨大的代价。工人在努力工作的情况下,没有的得到应有的尊重和保护,随之引发一系列社会运动和改革。在技术进步的过程中,人类需要理性追求美好生活,处理好人与人、人与社会、人与自然之间的关系。

因此本课主题:从欲望刺激到理性追求——工业革命和工厂制度。探讨工业革命时期,随着技术发展,人类追求创造美好社会生活的历程。

单元大概念

技术赋能生产进步

生产进步助推美好生活

原因与结果

延续与变迁

时序与地域

原理概括

工业时代:从欲望刺激到理性追求

生产力发展推动生产方式变革,从而推动人类社会从低级到高级发展。

科学技术是第一生产力。

史实概念

课时大概念

改良蒸汽机等

大机器生产

近代生产工具与劳作方式的进步

生产工具

劳作方式

工厂集中劳作

唯物

史观

大

概

念

二、学情分析

高一 高二

2017年版2020年修订课标 2017年版2020年修订课标

课标中的课程内容要求 ·通过了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变革,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。 ·了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化;认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

教材课时设置 中外历史纲要下第10课《影响世界的工业革命》 选择性必修二《经济与社会生活》

第5课《工业革命与工厂制度》

二、学情分析

高二学生更注重在高一已有知识体系的基础上,强化依靠典型史料探究历史问题的能力,培养史料实证和历史解释的能力,学会用唯物史观分析问题。帮助学生学会多角度和深入认识、理解历史现象,理解生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

本课是纲要下《影响世界的工业革命》的基础上进一步拓展,学生学习本课要认识大机器生产、工厂制度对人类劳作方式及生活方式的影响,学会从多角度分析理解工业革命时期技术进步给人类社会所带来影响。

三、教学目标分析

必备知识

核心价值

关键能力

必备知识

关键能力

(1)获取和解读历史信息的能力:通过阅读材料,了解机器大生产和工厂制度的出现,改变了人类的劳作方式,推动了社会生产力的大飞跃,对人类社会的发展具有革命性意义。

(2)历史思维能力:通过阅读,学会辨析不同史料的价值。阅读史料,经过个人思考,认识到机器大生产和工厂制度对人类社会生活的重要影响。学会用唯物史观分析问题,认识人民群众对历史的推动作用。

(3)历史阐释能力:阅读材料,用历史语言陈述工厂制度的特点;阅读材料和合作探究,分角度说出工业革命和工厂制度对人类社会生活产生的影响。

(4)历史探究能力:阅读材料,通过小组合作的方式培养合作探究能力,探究工业革命时期机器大生产、工厂制度对人类劳作方式和社会生活的影响,认识工业革命时期生产方式变革对人类社会发展的意义。

核心价值

认识机器大生产和工厂制度改变人类的劳作方式,认识到工业革命之后技术进步带来的新生活。理解人民群众是历史的创造者,认识到人类通过技术发展,可以创造更大的价值并创造美好生活。

学会正确处理人与人、人与社会、人与自然的关系,更全面、客观地认识历史和现实社会问题。创造和谐发展的社会环境,让技术进步的成果惠及更多的人。

四、教学过程分析

学习任务 关键问题

任务一 认识机器大生产、工厂制度对人类劳作方式和社会生活的影响。 问题1:工业革命时期生产方式发生了什么变化?

问题2:工业革命对社会生活有什么影响?

问题3:资产阶级对工业革命有何影响?

任务二 理解劳动人民对历史的推动作用。 工业革命对工人阶级有什么影响?

任务三 辨证认识技术进步与人类社会发展的关系。 问题1:从历史发展的角度谈谈环境问题的解决方案?

问题2:如何处理经济发展与社会公平之间的关系?

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化