第11课 辽宋夏金元的经济与社会 教案 高中历史部编版必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济与社会 教案 高中历史部编版必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 942.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-05-28 23:21:54 | ||

图片预览

文档简介

《辽宋夏金元的经济与社会》教学设计

教学内容选自:中外历史纲要上册第11课;教学设计时长:40分钟

一、教学内容分析

单元分析:第三单元展现了继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的辽宋夏金元时期。共包含四课(9课、10课、11课、12课)内容,共同体现的时代特征为:民族大交融、政权大交流、经济大发展、社会大变化、思想大繁荣。

本课分析:本课上承9、10课的政治与民族状况,下启第12课的文化与思想繁荣。通过本课可引导学生充分理解政治、经济、社会发展、思想文化之间的内在联系。进而能够帮助学生了解和掌握物史观的基本观点和方式,理解唯物史观是科学的历史观。

二、学习者特征分析

知识水平分析:学生已经学习了第9 、10课的内容,对辽宋夏金元的政权更迭和制度建设、民族交融情况等均有所掌握。

思维水平分析:高一学生具备了一定的逻辑思维能力和独立思考意识,研究问题的积极性强;但同时缺乏一定的史料阅读能力、历史表述能力和知识迁移能力,对辽宋夏金元时期的阶层流动性加快这一知识点难以理解。

三、教学目标

1、运用唯物史观多角度理解宋元经济繁荣的表现和原因。

2.通过时空定位和历史解释,探究经济重心南移的相关问题,在分析中培养史料实证意识。

3.引导学生认识古今社会包容开放的重大意义,树立各民族团结发展的家国情怀。

四、教学重点难点

教学重点:商品经济繁荣和经济重心南移。

教学难点:辽宋夏金元时期社会的变化—— 阶级流动性加强,人身依附关系减弱,国家对人身控制放松 。

教学策略选择及技术资源应用

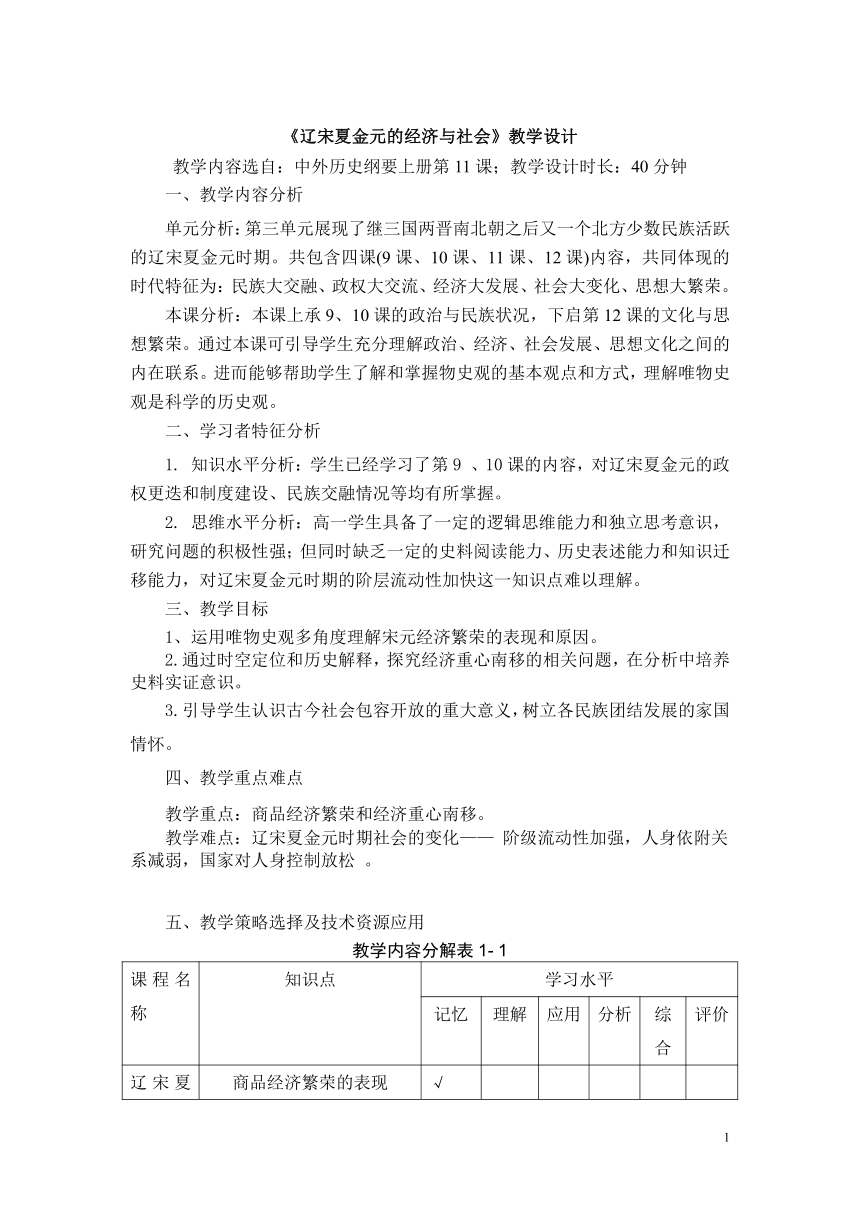

教学内容分解表1- 1

课程名称 知识点 学

记忆 理解 应用 分析 综合 评价

辽宋夏金元的经济与社会 商品经济繁荣的表现 √

商品经济繁荣的原因 √

经济重心南移 √

社会发展新变化 √

民族团结意识和家国情怀 √

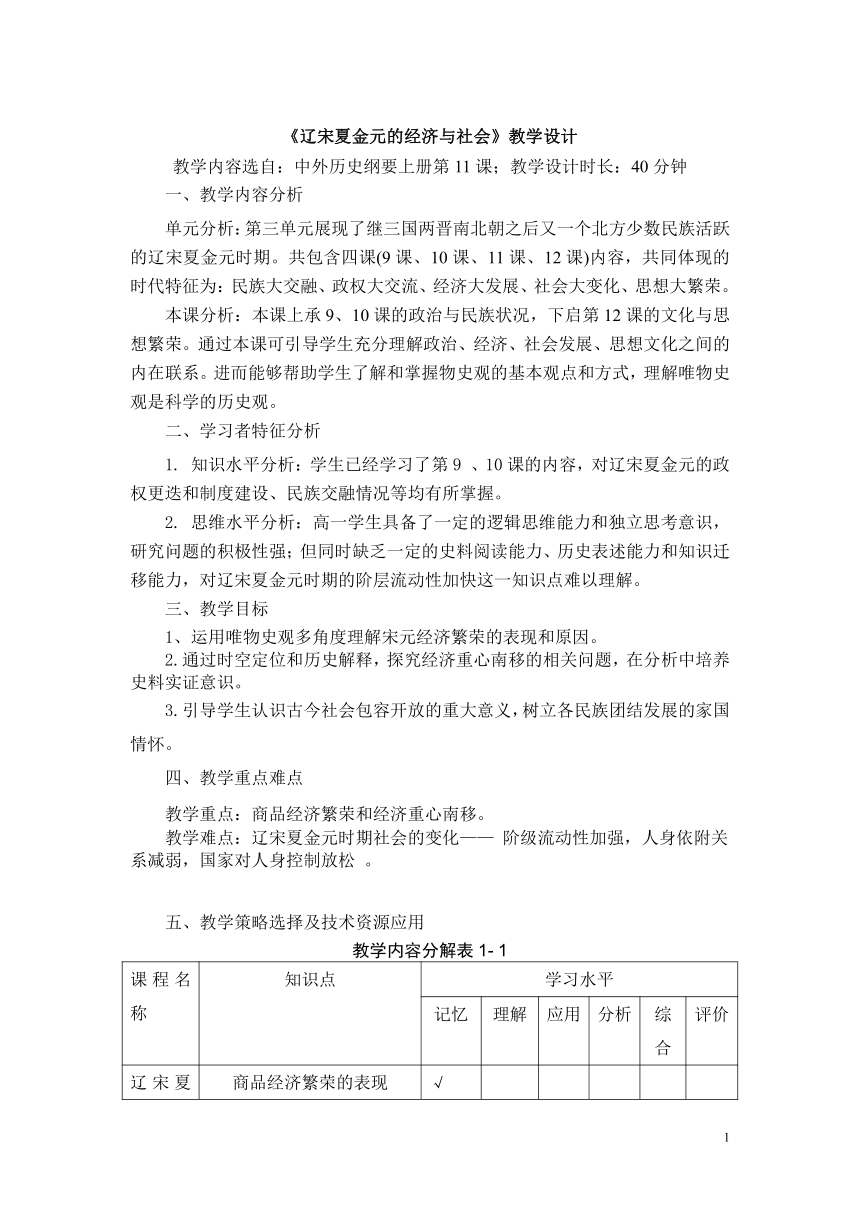

信息技术与资源选用表2- 1

知识点 技术/资源类型及内容 技术/资源在教学中的作用 资料来源

1. 图片:《夫妻对坐宴饮图》《清明上河图》《宋代采煤示意图》《南宋初年人口南迁图(地图)》等多幅图片 提供多种图片史料,创设情景,培养学生的史料实证意识和时空观念 教材、网络、谭其骧先生《中国历史地图集》

2. 表格:《官方二十四史收录的各省名人统计表》《西汉至北宋南方人口的变迁表》《宋代宰相祖辈任官统计表》 提供表格史料,让学生分析表格史料并得出历史认识 高考试题、网络

3. 文本史料:摘自《中外历史纲要(上)》第63页和第64页第一段、吴钩《宋:现代的拂晓时辰》、刘复生《从土地制度的变化看宋代社会》 创设文本情景,帮助学生突破“人身依附关系减弱和国家放松对社会的控制”这一难点 教材、读秀数据库

4. 导学案 分组合作,提前预习 自制

5. 练习题 巩固知识点 高考题

教学手段方法和教学组织形式

本课采用授导型教学模式,主要运用“三主三联法”的教法——教师为主导,学生为主体,问题为主线,联系教材,联动史料,联想现实,引导学生将历史核心素养内化于心。学法:“二基二主一辅法”--以教材为基本,以史料为基础。课前自主预习与课堂自主探究相结合,辅以教师问题引导,培养学生论从史出、史论结合的能力。

2.本课采用小组合作形式进行分组探究,设置课前预习完成导学案;运用多媒体技术支持教学,首先使用PPT文本和图像资源展示教学内容及拓展资源,丰富学生视野,帮助学生高效率地分析材料;在情境教学中,利用教材提供的图像《夫妻对坐宴饮图》《清明上河图》再现宋代的繁荣景象,激发学生想象,让学生对新知识产生好奇,加深对宋代经济繁荣的认识。

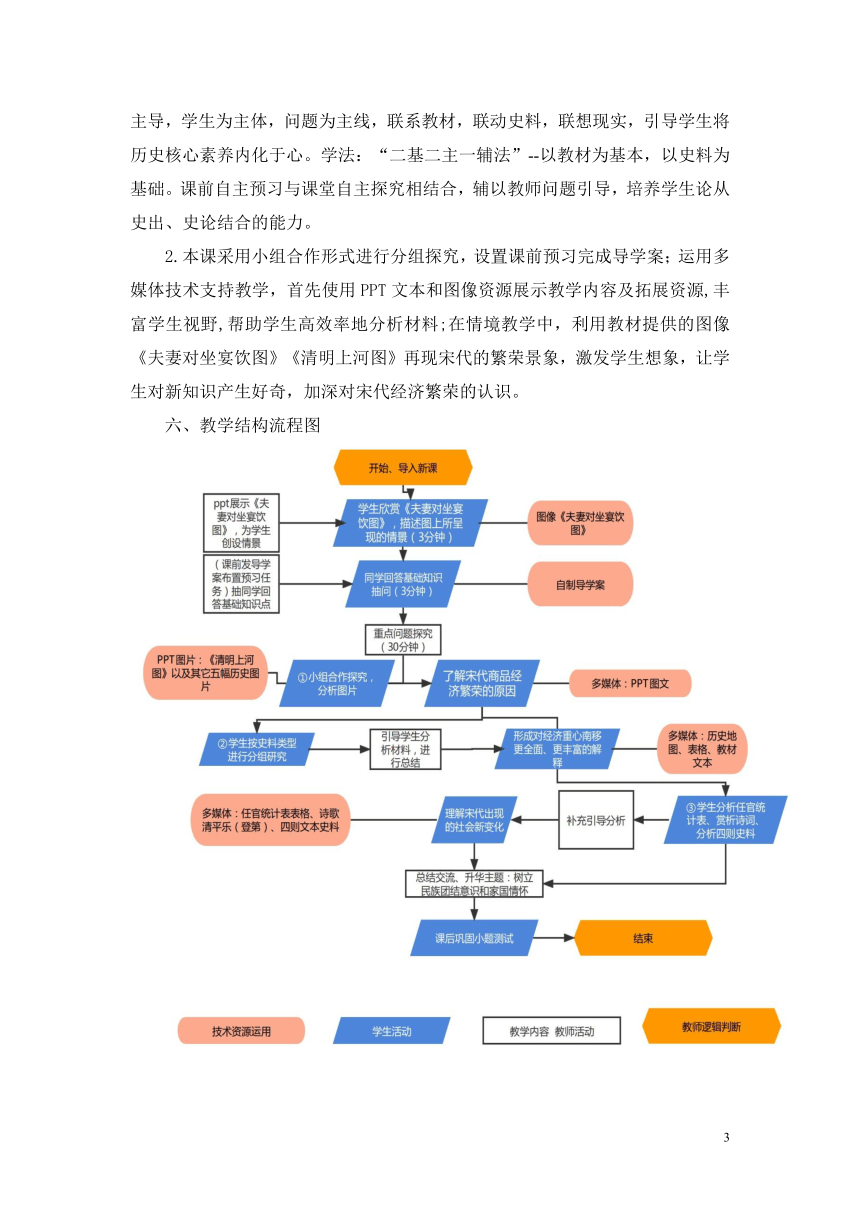

六、教学结构流程图

七、教学过程

具体包括以下内容:

教学流程表3- 1

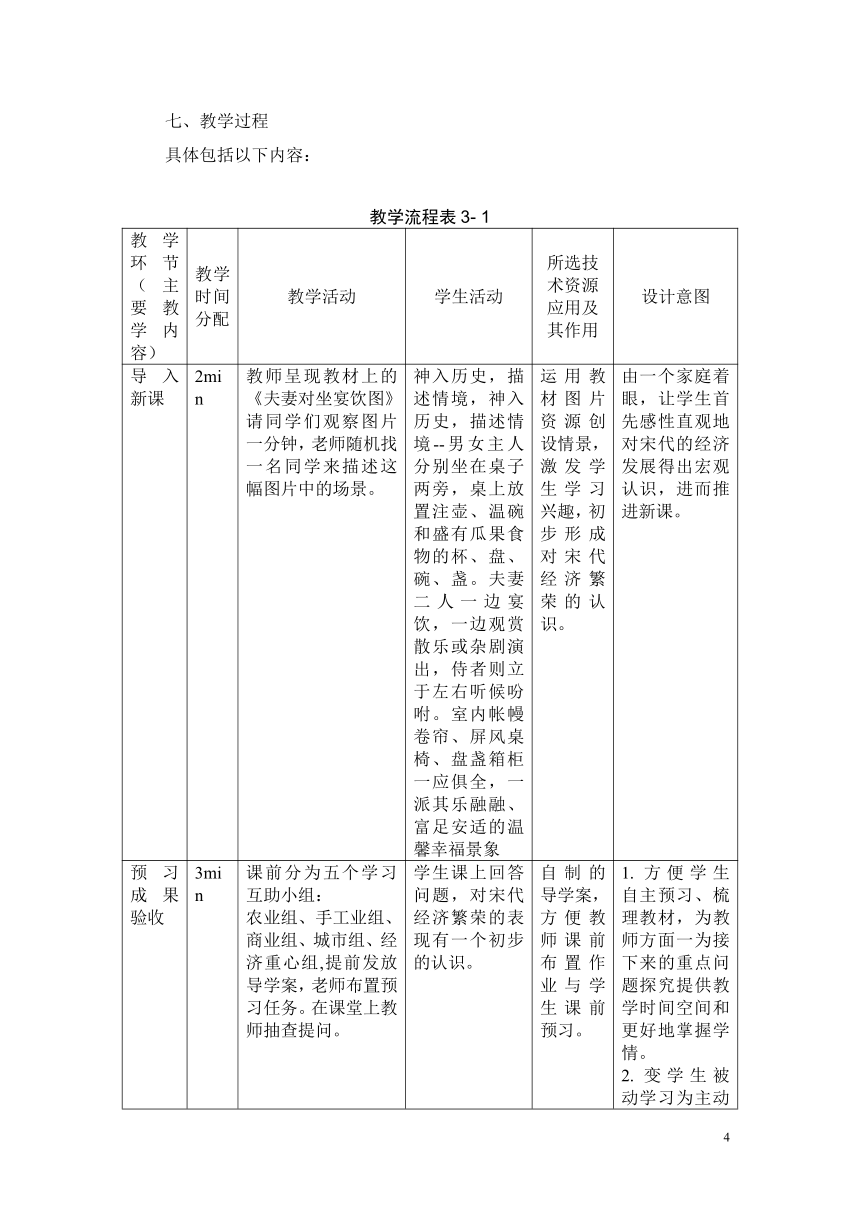

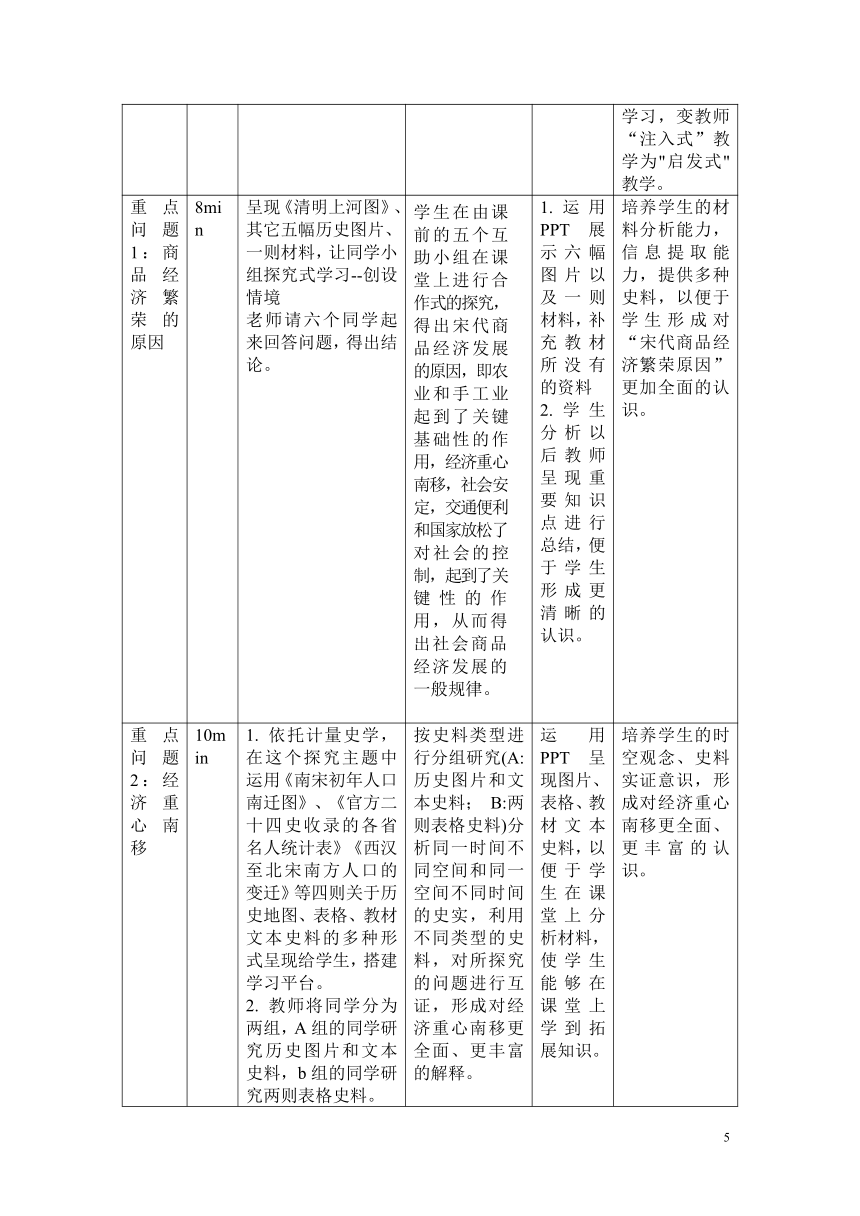

教学环节(主要教学内容) 教学时间分配 教学活动 学生活动 所选技术资源应用及其作用 设计意图

导入新课 2min 教师呈现教材上的《夫妻对坐宴饮图》请同学们观察图片一分钟,老师随机找一名同学来描述这幅图片中的场景。 神入历史,描述情境,神入历史,描述情境--男女主人分别坐在桌子两旁,桌上放置注壶、温碗和盛有瓜果食物的杯、盘、碗、盏。夫妻二人一边宴饮,一边观赏散乐或杂剧演出,侍者则立于左右听候吩咐。室内帐幔卷帘、屏风桌椅、盘盏箱柜一应俱全,一派其乐融融、富足安适的温馨幸福景象 运用教材图片资源创设情景,激发学生学习兴趣,初步形成对宋代经济繁荣的认识。 由一个家庭着眼,让学生首先感性直观地对宋代的经济发展得出宏观认识,进而推进新课。

预习成果验收 3min 课前分为五个学习互助小组:农业组、手工业组、商业组、城市组、经济重心组,提前发放导学案,老师布置预习任务。在课堂上教师抽查提问。 学生课上回答问题,对宋代经济繁荣的表现有一个初步的认识。 自制的导学案,方便教师课前布置作业与学生课前预习。 方便学生自主预习、梳理教材,为教师方面一为接下来的重点问题探究提供教学时间空间和更好地掌握学情。变学生被动学习为主动学习,变教师“注入式”教学为"启发式"教学。

重点问题1:商品经济繁荣的原因 8min 呈现《清明上河图》、其它五幅历史图片、一则材料,让同学小组探究式学习--创设情境老师请六个同学起来回答问题,得出结论。 学生在由课前的五个互助小组在课堂上进行合作式的探究,得出宋代商品经济发展的原因,即农业和手工业起到了关键基础性的作用,经济重心南移,社会安定,交通便利和国家放松了对社会的控制,起到了关键性的作用,从而得出社会商品经济发展的一般规律。 运用PPT展示六幅图片以及一则材料,补充教材所没有的资料学生分析以后教师呈现重要知识点进行总结,便于学生形成更清晰的认识。 培养学生的材料分析能力,信息提取能力,提供多种史料,以便于学生形成对“宋代商品经济繁荣原因”更加全面的认识。

重点问题2:经济重心南移 10min 依托计量史学,在这个探究主题中运用《南宋初年人口南迁图》、《官方二十四史收录的各省名人统计表》《西汉至北宋南方人口的变迁》等四则关于历史地图、表格、教材文本史料的多种形式呈现给学生,搭建学习平台。教师将同学分为两组,A组的同学研究历史图片和文本史料,b组的同学研究两则表格史料。老师请两个组的代表分别起来分析史料,得出结论。 按史料类型进行分组研究(A:历史图片和文本史料; B:两则表格史料)分析同一时间不同空间和同一空间不同时间的史实,利用不同类型的史料,对所探究的问题进行互证,形成对经济重心南移更全面、更丰富的解释。 运用PPT呈现图片、表格、教材文本史料,以便于学生在课堂上分析材料,使学生能够在课堂上学到拓展知识。 培养学生的时空观念、史料实证意识,形成对经济重心南移更全面、更丰富的认识。

重点问题3:社会发展新变化 12min 首先抛出问题:通过对比北宋和南宋宰相祖辈任官统计表,你能得出什么结论?一生生讨论、师生讨论引入时人诗词,将历史的宏大叙事与宋代个人的亲身经历联系起来——请同学们齐读诗歌《清平乐(登第)》引用四则文字材料为学生创设情景,搭建学习桥梁,学生分析材料,教师解读材料。 学生自己选择、组织和运用相关材料并使用相关历史术语,对此提出自己的解释。 主题式研究性学习--齐读诗歌并且赏析诗词:理解在历史大背景下,普通人物的所思所想和所作所为。学生在教师的引导下分析四则材料,自愿举手回答 运用运用PPT展示《宋代宰相祖辈任官统计表》、《清平乐(登第)》以及四则材料,学生在教师的引导下进行分析,便于对社会发展新变化学生形成更清晰的认识。 培养学生的史料实证意识、材料分析能力以诗歌赏析来激发学生的学习兴趣通过分析使学生加强对“社会阶层的流动性、人身依附关系减弱、国家放松对社会的控制”的认识

总结板书与升华 2min 呈现板书,进行课堂回顾与知识点总结,强调本课重难点。在课堂小结后,进行思维升华,引导学生认识到取得社会的经济进步是多民族共同努力的结果,由于课堂容量有限,宋代只是这一时期经济发展的一个缩影,各民族早已在经济上形成了相互依存的关系,并形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。同时经济发展又推动着制度建设和思想繁荣,进而引导学生树立民族团结意识和家国情怀。 做好笔记,回顾本节课的知识。 运用运用PPT展示板书设计过程与,以便于学生做好笔记和形成更清晰的认识。 板书的一条主线是围绕着宋夏金元的经济与社会,突出经济发展会推动社会的变化,而社会变化又会反作用于经济发展,二者相互促进的作用,进而加深学生对经济基础和上层建筑之间相互作用的理解于认识

课堂巩固 3min 利用三分钟的时间配置三道习题对本节课知识巩固练习,学生回答后由教师带着学生进行分析 随机抽同学起来回答,以此来巩固本节课的知识 运用运用PPT展示三道习题,巩固基础知识。 三道习题中,第一道试题难度适中,能辅助学生巩固基础知识;第二道试题考察经济重心南移,属于本课重点内容;第三道试题考察社会的变化,属于本课难点内容,通过这三道习题,达到突破重难点的目的。

课后作业 1.梳理本节课知识点2.完成课后巩固题单并且在6月8号上交作业 按照老师要求完成作业 1.梳理知识点巩固所学知识2.通过练习题达到巩固知识点和思维提升的目的 巩固知识点以及锻炼学生的信息获取能力、材料分析能力

教学评价制定

教学评价表4- 1

教学目标 具体检测内容 评价标准

1、运用唯物史观多角度理解宋元经济繁荣的表现和原因。2.通过时空定位和历史解释,探究经济重心南移的相关问题,在分析中培养史料实证意识。3.引导学生认识古今社会包容开放的重大意义,树立各民族团结发展的家国情怀。 一、单项选择题,每题5分,6个小题共30分1.(2022·吉林省白云山市高一上期末考试·3)据统计,北魏最盛时期户口数“已经恢复并超过了东汉时的水平”。《齐民要术》中记载的黄河中下游农副业技术领先于长江流域。这表明南北朝时期

A.经济重心南移即将完成 B.经济重心仍然在黄河流域C.土地改革推动经济发展

D.北魏农业技术比东汉先进

2.(2022·海南省高一上期末考试(天一文化)·5)两晋时期,南方许多地区变成肥田沃野,荆扬的洞庭、鄱阳、太湖流域成了谷仓地带,其中会稽郡(今江南地区)被称为“晋之关中”。这反映出当时

A.江南农业发达

B.农业精耕细作

C.经济重心南移

D.南方开发加速

3.(2022·辽宁省大连市高考联合模拟·3)南宋时面食在江南倡行。临安城内仅面点就50多种,其中大包子、荷叶饼、烧饼、羊肉馒头等都是典型的北方面食,面食地位逐渐提升。饮食风格的变化突出说明

A.人口流动活跃促进文化交融

B.农业生产进步丰富居民生活

C.商品经济发展影响消费观念

D.经济重心南移促进城市发展

4.(2020.7·浙江高考·6)南宋有学者记述:“午至鄂渚,泊鹦鹉洲前南市堤下。南市在城外,沿江数万家,廛闬(街道里巷)甚盛,列肆如栉,酒垆楼栏尤壮丽,外郡未见其比。盖川、广、荆、襄、淮、浙贸迁之会,货物之至者,无不售,且不问多少,一日可尽,其盛壮如此。”这反映了“南市”在当时①突破了政府在空间上的限制

②已成为独立的商业都会

③具有比较完备的饮食服务设施

④贸易通宵达旦,往来不绝

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

5.(2022·浙江省宁波市高一上期末·15)有人评价宋代社会风气说:“男女婚嫁必择富民,以利其奁聘之多;开门授徒必引富室子弟,以其束修之厚。”这种现象说明

A.士族的经济地位很高

B.理学人生目标在社会生活中的反映

C.宋代经济重心南移

D.商品经济繁荣引起思想观念的变化(2020·全国Ⅰ卷高考·26)北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代

A.土地利用效率提高

B.发明翻车提高了生产力

C.区域经济发展均衡

D.民众饮食结构根本改变二、材料分析题1.(2018.11·浙江高考·33)

【加试题】事物的变化,历史的延续,是人们观察、分析问题的重要尺度。阅读材料,回答问题(20分)材料一:古者四民(士农工商)分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较(大概)也。天下之士多出于商,则纤啬(计较细微)之风日益甚,然则睦姻任恤之风往往难见于士大夫,而转见于商贾,何也?则以天下之势偏重在商,凡豪杰有智略之人多出焉。其业则商贾也,其人则豪杰也。为豪杰则洞悉天下之物情,故能为人所不为,不忍人所忍,是故为士者转益纤啬,为商者转敦古谊。此又世道风俗之大较也。——沈垚《落帆楼文集》材料二:地理学家胡焕庸发现,“自黑龙江之瑷珲(今黑河市),向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部”,则中国96%的人口密布在总面积约占36%的东南土地上,而总面积64%的西北地区人口才占到4%,“多寡之悬殊、有如此者!”此即“胡焕庸线”。有意味的是,“胡焕庸线”与长城的线路走向多有叠合,与400毫米等降水线几乎重合。有研究者认为,“胡焕庸线”出现于1240年左右,在“胡焕庸线”两侧,自然生态禀赋差异明显,由此锁定了中国古代经济的格局。翻检平遥古城、皖南古村落等凝聚中国古代商业文化精神的世界文化遗产,亦主要分布于“胡焕庸线”的东南一侧。今天,随着科学技术的进步和对外开放的进一步扩大,突破“胡焕庸线”的一缕曙光已然初现。——整理自胡焕庸《中国人口之分布》、李扬等主编《智慧城市论坛》(1)根据材料一所论“后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较”,结合所学,以汉、唐为例,概括指出宋代以前商人的社会地位,并提炼总结作者的主要观点。(12分)(2)围绕“胡焕庸线”的认识,阅读材料二,结合所学,请选择阐述:①“胡焕庸线”所反映的南宋以来中国古代经济格局与突破“胡焕庸线”的“一缕曙光”。②平遥古城和皖南古村落与明清中国商帮的关系及其商业文化特色(8分)(只列观点,不加阐述不得分) 自测题按照分数评价等级方式总分50分优秀:选择题30分,材料分析题16分及以上良好:选择题25分及以上,材料分析题12分及以上合格:选择题20分及以上,材料分析题9分及以上不合格:选择题15分以下,材料分析题9分以下

附件:导学案和课后练习题

导学案

辽宋夏金元的经济与社会

**课前任务:请同学们仔细阅读教材原文并且勾画知识点,完成导学案

知识点1:农业和手工业的发展

农业

(1)耕种制度:宋朝时一年两熟的_________制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟。

(2)经济结构:一些地区出现了固定种植某种经济作物的农户,对传统自然经济结构有一定突破。(南方普遍种植茶树和棉花)

(3)边疆开发:在辽夏金元统治下边疆地区获得进一步开发。

2.手工业

(1)制瓷业:

①宋朝:出现了以五大名窑——汝窑、官窑、定窑、哥窑、钧窑为代表、风格各异的众多特色瓷器。

②元朝:出现新型彩绘瓷器_________和釉里红。

③宋元时期:瓷器大量出口海外,继_________之后成为中华文明新的物质象征。

(2)矿冶业:

①煤的开采量很大,首都_________的居民普遍使用煤作燃料。

②燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

印刷业:

是宋朝新兴的手工业,有力地推动了文化的普及,进一步带动了_________的发展。

知识点2:商业和城市的繁荣

商业的发展

特点:为_________服务成为商业的主流,基层市场蓬勃涌现(草市)。

表现:

①不仅官方设榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃(在边境所设的互市市场,场内贸易由官吏主持)

②商品流通规模扩大,货币需求量剧增,北宋开始出现纸币,元朝在全国范围内将纸币作为主币发行(“交子”最早出现,但并非唯一货币)

③海外贸易繁荣,外贸税收成为宋元国库的重要财源。

城市繁荣

北宋东京和南宋_________人口多时均超出百万,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩。出现娱乐场所“瓦子”。

临安到元朝时改称_________,仍被称为“世界最富丽名贵之城”。

元_________是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

知识点3:经济重心南移南宋时最后完成

表现

_________中叶以来,南方的经济实力渐渐越过北方。

北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布_________的格局也已定型。

北宋灭亡,大批中原人口南渡,进一步奠定了南方的经济重心地位。长江下游和太湖流域一带,成为全国最重要的粮仓。(国家根本,仰给东南)

元朝的南北经济差距继续扩大,全国在部分人口和税收集中在_________。

影响:

南方经济发展带动了文化的进步。北宋时,朝廷在科举考试中被迫采取南北分卷制度工。自南宋起,_________一带尤其成为人才集中的地区。

知识点4:社会的变化

社会阶层的流动性加快

隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但门第观念仍然十分流行。

宋朝科举制度比唐朝更为完善,使大批出身于平民的_________进入政坛,官居高位,给政治增添了不少活力。“重文轻武”的国策促进了宋代科举制的发展。

人们的婚姻择偶也发生了变化;以政治、经济地位为重。

租佃关系发展

地主把部分或全部土地出租给农民耕种,以收取地租作为收益。宋朝无地农民通常与地主签订_________,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。

国家对社会的控制松解

宋代朝廷对_________、典当基本不加干预。

(2)对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

针对性练习(课后任务)

一、选择题

1.(2022·吉林省白云山市高一上期末考试·3)据统计,北魏最盛时期户口数“已经恢复并超过了东汉时的水平”。《齐民要术》中记载的黄河中下游农副业技术领先于长江流域。这表明南北朝时期

A.经济重心南移即将完成

B.经济重心仍然在黄河流域

C.土地改革推动经济发展

D.北魏农业技术比东汉先进

2.(2022·海南省高一上期末考试(天一文化)·5)两晋时期,南方许多地区变成肥田沃野,荆扬的洞庭、鄱阳、太湖流域成了谷仓地带,其中会稽郡(今江南地区)被称为“晋之关中”。这反映出当时

A.江南农业发达

B.农业精耕细作

C.经济重心南移

D.南方开发加速

3.(2022·辽宁省大连市高考联合模拟·3)南宋时面食在江南倡行。临安城内仅面点就50多种,其中大包子、荷叶饼、烧饼、羊肉馒头等都是典型的北方面食,面食地位逐渐提升。饮食风格的变化突出说明

A.人口流动活跃促进文化交融

B.农业生产进步丰富居民生活

C.商品经济发展影响消费观念

D.经济重心南移促进城市发展

4.(2020.7·浙江高考·6)南宋有学者记述:“午至鄂渚,泊鹦鹉洲前南市堤下。南市在城外,沿江数万家,廛闬(街道里巷)甚盛,列肆如栉,酒垆楼栏尤壮丽,外郡未见其比。盖川、广、荆、襄、淮、浙贸迁之会,货物之至者,无不售,且不问多少,一日可尽,其盛壮如此。”这反映了“南市”在当时

①突破了政府在空间上的限制

②已成为独立的商业都会

③具有比较完备的饮食服务设施

④贸易通宵达旦,往来不绝

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

5.(2022·浙江省宁波市高一上期末·15)有人评价宋代社会风气说:“男女婚嫁必择富民,以利其奁聘之多;开门授徒必引富室子弟,以其束修之厚。”这种现象说明

A.士族的经济地位很高

B.理学人生目标在社会生活中的反映

C.宋代经济重心南移

D.商品经济繁荣引起思想观念的变化

6.(2020·全国Ⅰ卷高考·26)北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代

A.土地利用效率提高

B.发明翻车提高了生产力

C.区域经济发展均衡

D.民众饮食结构根本改变

二、材料分析题

1.(2018.11·浙江高考·33)

【加试题】事物的变化,历史的延续,是人们观察、分析问题的重要尺度。阅读材料,回答问题(10分)

材料一:古者四民(士农工商)分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较(大概)也。天下之士多出于商,则纤啬(计较细微)之风日益甚,然则睦姻任恤之风往往难见于士大夫,而转见于商贾,何也?则以天下之势偏重在商,凡豪杰有智略之人多出焉。其业则商贾也,其人则豪杰也。为豪杰则洞悉天下之物情,故能为人所不为,不忍人所忍,是故为士者转益纤啬,为商者转敦古谊。此又世道风俗之大较也。

——沈垚《落帆楼文集》

材料二:地理学家胡焕庸发现,“自黑龙江之瑷珲(今黑河市),向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部”,则中国96%的人口密布在总面积约占36%的东南土地上,而总面积64%的西北地区人口才占到4%,“多寡之悬殊、有如此者!”此即“胡焕庸线”。

有意味的是,“胡焕庸线”与长城的线路走向多有叠合,与400毫米等降水线几乎重合。有研究者认为,“胡焕庸线”出现于1240年左右,在“胡焕庸线”两侧,自然生态禀赋差异明显,由此锁定了中国古代经济的格局。翻检平遥古城、皖南古村落等凝聚中国古代商业文化精神的世界文化遗产,亦主要分布于“胡焕庸线”的东南一侧。今天,随着科学技术的进步和对外开放的进一步扩大,突破“胡焕庸线”的一缕曙光已然初现。——整理自胡焕庸《中国人口之分布》、李扬等主编《智慧城市论坛》

(1)根据材料一所论“后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较”,结合所学,以汉、唐为例,概括指出宋代以前商人的社会地位,并提炼总结作者的主要观点。(6分)

(2)围绕“胡焕庸线”的认识,阅读材料二,结合所学,请选择阐述:

①“胡焕庸线”所反映的南宋以来中国古代经济格局与突破“胡焕庸线”的“一缕曙光”。

②平遥古城和皖南古村落与明清中国商帮的关系及其商业文化特色(4分)(只列观点,不加阐述不得分)

PAGE

2

教学内容选自:中外历史纲要上册第11课;教学设计时长:40分钟

一、教学内容分析

单元分析:第三单元展现了继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的辽宋夏金元时期。共包含四课(9课、10课、11课、12课)内容,共同体现的时代特征为:民族大交融、政权大交流、经济大发展、社会大变化、思想大繁荣。

本课分析:本课上承9、10课的政治与民族状况,下启第12课的文化与思想繁荣。通过本课可引导学生充分理解政治、经济、社会发展、思想文化之间的内在联系。进而能够帮助学生了解和掌握物史观的基本观点和方式,理解唯物史观是科学的历史观。

二、学习者特征分析

知识水平分析:学生已经学习了第9 、10课的内容,对辽宋夏金元的政权更迭和制度建设、民族交融情况等均有所掌握。

思维水平分析:高一学生具备了一定的逻辑思维能力和独立思考意识,研究问题的积极性强;但同时缺乏一定的史料阅读能力、历史表述能力和知识迁移能力,对辽宋夏金元时期的阶层流动性加快这一知识点难以理解。

三、教学目标

1、运用唯物史观多角度理解宋元经济繁荣的表现和原因。

2.通过时空定位和历史解释,探究经济重心南移的相关问题,在分析中培养史料实证意识。

3.引导学生认识古今社会包容开放的重大意义,树立各民族团结发展的家国情怀。

四、教学重点难点

教学重点:商品经济繁荣和经济重心南移。

教学难点:辽宋夏金元时期社会的变化—— 阶级流动性加强,人身依附关系减弱,国家对人身控制放松 。

教学策略选择及技术资源应用

教学内容分解表1- 1

课程名称 知识点 学

记忆 理解 应用 分析 综合 评价

辽宋夏金元的经济与社会 商品经济繁荣的表现 √

商品经济繁荣的原因 √

经济重心南移 √

社会发展新变化 √

民族团结意识和家国情怀 √

信息技术与资源选用表2- 1

知识点 技术/资源类型及内容 技术/资源在教学中的作用 资料来源

1. 图片:《夫妻对坐宴饮图》《清明上河图》《宋代采煤示意图》《南宋初年人口南迁图(地图)》等多幅图片 提供多种图片史料,创设情景,培养学生的史料实证意识和时空观念 教材、网络、谭其骧先生《中国历史地图集》

2. 表格:《官方二十四史收录的各省名人统计表》《西汉至北宋南方人口的变迁表》《宋代宰相祖辈任官统计表》 提供表格史料,让学生分析表格史料并得出历史认识 高考试题、网络

3. 文本史料:摘自《中外历史纲要(上)》第63页和第64页第一段、吴钩《宋:现代的拂晓时辰》、刘复生《从土地制度的变化看宋代社会》 创设文本情景,帮助学生突破“人身依附关系减弱和国家放松对社会的控制”这一难点 教材、读秀数据库

4. 导学案 分组合作,提前预习 自制

5. 练习题 巩固知识点 高考题

教学手段方法和教学组织形式

本课采用授导型教学模式,主要运用“三主三联法”的教法——教师为主导,学生为主体,问题为主线,联系教材,联动史料,联想现实,引导学生将历史核心素养内化于心。学法:“二基二主一辅法”--以教材为基本,以史料为基础。课前自主预习与课堂自主探究相结合,辅以教师问题引导,培养学生论从史出、史论结合的能力。

2.本课采用小组合作形式进行分组探究,设置课前预习完成导学案;运用多媒体技术支持教学,首先使用PPT文本和图像资源展示教学内容及拓展资源,丰富学生视野,帮助学生高效率地分析材料;在情境教学中,利用教材提供的图像《夫妻对坐宴饮图》《清明上河图》再现宋代的繁荣景象,激发学生想象,让学生对新知识产生好奇,加深对宋代经济繁荣的认识。

六、教学结构流程图

七、教学过程

具体包括以下内容:

教学流程表3- 1

教学环节(主要教学内容) 教学时间分配 教学活动 学生活动 所选技术资源应用及其作用 设计意图

导入新课 2min 教师呈现教材上的《夫妻对坐宴饮图》请同学们观察图片一分钟,老师随机找一名同学来描述这幅图片中的场景。 神入历史,描述情境,神入历史,描述情境--男女主人分别坐在桌子两旁,桌上放置注壶、温碗和盛有瓜果食物的杯、盘、碗、盏。夫妻二人一边宴饮,一边观赏散乐或杂剧演出,侍者则立于左右听候吩咐。室内帐幔卷帘、屏风桌椅、盘盏箱柜一应俱全,一派其乐融融、富足安适的温馨幸福景象 运用教材图片资源创设情景,激发学生学习兴趣,初步形成对宋代经济繁荣的认识。 由一个家庭着眼,让学生首先感性直观地对宋代的经济发展得出宏观认识,进而推进新课。

预习成果验收 3min 课前分为五个学习互助小组:农业组、手工业组、商业组、城市组、经济重心组,提前发放导学案,老师布置预习任务。在课堂上教师抽查提问。 学生课上回答问题,对宋代经济繁荣的表现有一个初步的认识。 自制的导学案,方便教师课前布置作业与学生课前预习。 方便学生自主预习、梳理教材,为教师方面一为接下来的重点问题探究提供教学时间空间和更好地掌握学情。变学生被动学习为主动学习,变教师“注入式”教学为"启发式"教学。

重点问题1:商品经济繁荣的原因 8min 呈现《清明上河图》、其它五幅历史图片、一则材料,让同学小组探究式学习--创设情境老师请六个同学起来回答问题,得出结论。 学生在由课前的五个互助小组在课堂上进行合作式的探究,得出宋代商品经济发展的原因,即农业和手工业起到了关键基础性的作用,经济重心南移,社会安定,交通便利和国家放松了对社会的控制,起到了关键性的作用,从而得出社会商品经济发展的一般规律。 运用PPT展示六幅图片以及一则材料,补充教材所没有的资料学生分析以后教师呈现重要知识点进行总结,便于学生形成更清晰的认识。 培养学生的材料分析能力,信息提取能力,提供多种史料,以便于学生形成对“宋代商品经济繁荣原因”更加全面的认识。

重点问题2:经济重心南移 10min 依托计量史学,在这个探究主题中运用《南宋初年人口南迁图》、《官方二十四史收录的各省名人统计表》《西汉至北宋南方人口的变迁》等四则关于历史地图、表格、教材文本史料的多种形式呈现给学生,搭建学习平台。教师将同学分为两组,A组的同学研究历史图片和文本史料,b组的同学研究两则表格史料。老师请两个组的代表分别起来分析史料,得出结论。 按史料类型进行分组研究(A:历史图片和文本史料; B:两则表格史料)分析同一时间不同空间和同一空间不同时间的史实,利用不同类型的史料,对所探究的问题进行互证,形成对经济重心南移更全面、更丰富的解释。 运用PPT呈现图片、表格、教材文本史料,以便于学生在课堂上分析材料,使学生能够在课堂上学到拓展知识。 培养学生的时空观念、史料实证意识,形成对经济重心南移更全面、更丰富的认识。

重点问题3:社会发展新变化 12min 首先抛出问题:通过对比北宋和南宋宰相祖辈任官统计表,你能得出什么结论?一生生讨论、师生讨论引入时人诗词,将历史的宏大叙事与宋代个人的亲身经历联系起来——请同学们齐读诗歌《清平乐(登第)》引用四则文字材料为学生创设情景,搭建学习桥梁,学生分析材料,教师解读材料。 学生自己选择、组织和运用相关材料并使用相关历史术语,对此提出自己的解释。 主题式研究性学习--齐读诗歌并且赏析诗词:理解在历史大背景下,普通人物的所思所想和所作所为。学生在教师的引导下分析四则材料,自愿举手回答 运用运用PPT展示《宋代宰相祖辈任官统计表》、《清平乐(登第)》以及四则材料,学生在教师的引导下进行分析,便于对社会发展新变化学生形成更清晰的认识。 培养学生的史料实证意识、材料分析能力以诗歌赏析来激发学生的学习兴趣通过分析使学生加强对“社会阶层的流动性、人身依附关系减弱、国家放松对社会的控制”的认识

总结板书与升华 2min 呈现板书,进行课堂回顾与知识点总结,强调本课重难点。在课堂小结后,进行思维升华,引导学生认识到取得社会的经济进步是多民族共同努力的结果,由于课堂容量有限,宋代只是这一时期经济发展的一个缩影,各民族早已在经济上形成了相互依存的关系,并形成了你中有我、我中有你,谁也离不开谁的多元一体格局。同时经济发展又推动着制度建设和思想繁荣,进而引导学生树立民族团结意识和家国情怀。 做好笔记,回顾本节课的知识。 运用运用PPT展示板书设计过程与,以便于学生做好笔记和形成更清晰的认识。 板书的一条主线是围绕着宋夏金元的经济与社会,突出经济发展会推动社会的变化,而社会变化又会反作用于经济发展,二者相互促进的作用,进而加深学生对经济基础和上层建筑之间相互作用的理解于认识

课堂巩固 3min 利用三分钟的时间配置三道习题对本节课知识巩固练习,学生回答后由教师带着学生进行分析 随机抽同学起来回答,以此来巩固本节课的知识 运用运用PPT展示三道习题,巩固基础知识。 三道习题中,第一道试题难度适中,能辅助学生巩固基础知识;第二道试题考察经济重心南移,属于本课重点内容;第三道试题考察社会的变化,属于本课难点内容,通过这三道习题,达到突破重难点的目的。

课后作业 1.梳理本节课知识点2.完成课后巩固题单并且在6月8号上交作业 按照老师要求完成作业 1.梳理知识点巩固所学知识2.通过练习题达到巩固知识点和思维提升的目的 巩固知识点以及锻炼学生的信息获取能力、材料分析能力

教学评价制定

教学评价表4- 1

教学目标 具体检测内容 评价标准

1、运用唯物史观多角度理解宋元经济繁荣的表现和原因。2.通过时空定位和历史解释,探究经济重心南移的相关问题,在分析中培养史料实证意识。3.引导学生认识古今社会包容开放的重大意义,树立各民族团结发展的家国情怀。 一、单项选择题,每题5分,6个小题共30分1.(2022·吉林省白云山市高一上期末考试·3)据统计,北魏最盛时期户口数“已经恢复并超过了东汉时的水平”。《齐民要术》中记载的黄河中下游农副业技术领先于长江流域。这表明南北朝时期

A.经济重心南移即将完成 B.经济重心仍然在黄河流域C.土地改革推动经济发展

D.北魏农业技术比东汉先进

2.(2022·海南省高一上期末考试(天一文化)·5)两晋时期,南方许多地区变成肥田沃野,荆扬的洞庭、鄱阳、太湖流域成了谷仓地带,其中会稽郡(今江南地区)被称为“晋之关中”。这反映出当时

A.江南农业发达

B.农业精耕细作

C.经济重心南移

D.南方开发加速

3.(2022·辽宁省大连市高考联合模拟·3)南宋时面食在江南倡行。临安城内仅面点就50多种,其中大包子、荷叶饼、烧饼、羊肉馒头等都是典型的北方面食,面食地位逐渐提升。饮食风格的变化突出说明

A.人口流动活跃促进文化交融

B.农业生产进步丰富居民生活

C.商品经济发展影响消费观念

D.经济重心南移促进城市发展

4.(2020.7·浙江高考·6)南宋有学者记述:“午至鄂渚,泊鹦鹉洲前南市堤下。南市在城外,沿江数万家,廛闬(街道里巷)甚盛,列肆如栉,酒垆楼栏尤壮丽,外郡未见其比。盖川、广、荆、襄、淮、浙贸迁之会,货物之至者,无不售,且不问多少,一日可尽,其盛壮如此。”这反映了“南市”在当时①突破了政府在空间上的限制

②已成为独立的商业都会

③具有比较完备的饮食服务设施

④贸易通宵达旦,往来不绝

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

5.(2022·浙江省宁波市高一上期末·15)有人评价宋代社会风气说:“男女婚嫁必择富民,以利其奁聘之多;开门授徒必引富室子弟,以其束修之厚。”这种现象说明

A.士族的经济地位很高

B.理学人生目标在社会生活中的反映

C.宋代经济重心南移

D.商品经济繁荣引起思想观念的变化(2020·全国Ⅰ卷高考·26)北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代

A.土地利用效率提高

B.发明翻车提高了生产力

C.区域经济发展均衡

D.民众饮食结构根本改变二、材料分析题1.(2018.11·浙江高考·33)

【加试题】事物的变化,历史的延续,是人们观察、分析问题的重要尺度。阅读材料,回答问题(20分)材料一:古者四民(士农工商)分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较(大概)也。天下之士多出于商,则纤啬(计较细微)之风日益甚,然则睦姻任恤之风往往难见于士大夫,而转见于商贾,何也?则以天下之势偏重在商,凡豪杰有智略之人多出焉。其业则商贾也,其人则豪杰也。为豪杰则洞悉天下之物情,故能为人所不为,不忍人所忍,是故为士者转益纤啬,为商者转敦古谊。此又世道风俗之大较也。——沈垚《落帆楼文集》材料二:地理学家胡焕庸发现,“自黑龙江之瑷珲(今黑河市),向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部”,则中国96%的人口密布在总面积约占36%的东南土地上,而总面积64%的西北地区人口才占到4%,“多寡之悬殊、有如此者!”此即“胡焕庸线”。有意味的是,“胡焕庸线”与长城的线路走向多有叠合,与400毫米等降水线几乎重合。有研究者认为,“胡焕庸线”出现于1240年左右,在“胡焕庸线”两侧,自然生态禀赋差异明显,由此锁定了中国古代经济的格局。翻检平遥古城、皖南古村落等凝聚中国古代商业文化精神的世界文化遗产,亦主要分布于“胡焕庸线”的东南一侧。今天,随着科学技术的进步和对外开放的进一步扩大,突破“胡焕庸线”的一缕曙光已然初现。——整理自胡焕庸《中国人口之分布》、李扬等主编《智慧城市论坛》(1)根据材料一所论“后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较”,结合所学,以汉、唐为例,概括指出宋代以前商人的社会地位,并提炼总结作者的主要观点。(12分)(2)围绕“胡焕庸线”的认识,阅读材料二,结合所学,请选择阐述:①“胡焕庸线”所反映的南宋以来中国古代经济格局与突破“胡焕庸线”的“一缕曙光”。②平遥古城和皖南古村落与明清中国商帮的关系及其商业文化特色(8分)(只列观点,不加阐述不得分) 自测题按照分数评价等级方式总分50分优秀:选择题30分,材料分析题16分及以上良好:选择题25分及以上,材料分析题12分及以上合格:选择题20分及以上,材料分析题9分及以上不合格:选择题15分以下,材料分析题9分以下

附件:导学案和课后练习题

导学案

辽宋夏金元的经济与社会

**课前任务:请同学们仔细阅读教材原文并且勾画知识点,完成导学案

知识点1:农业和手工业的发展

农业

(1)耕种制度:宋朝时一年两熟的_________制在南方已经相当普及,有些地方还可以一年三熟。

(2)经济结构:一些地区出现了固定种植某种经济作物的农户,对传统自然经济结构有一定突破。(南方普遍种植茶树和棉花)

(3)边疆开发:在辽夏金元统治下边疆地区获得进一步开发。

2.手工业

(1)制瓷业:

①宋朝:出现了以五大名窑——汝窑、官窑、定窑、哥窑、钧窑为代表、风格各异的众多特色瓷器。

②元朝:出现新型彩绘瓷器_________和釉里红。

③宋元时期:瓷器大量出口海外,继_________之后成为中华文明新的物质象征。

(2)矿冶业:

①煤的开采量很大,首都_________的居民普遍使用煤作燃料。

②燃料的改进大大提高了金属冶炼的产量和质量。

印刷业:

是宋朝新兴的手工业,有力地推动了文化的普及,进一步带动了_________的发展。

知识点2:商业和城市的繁荣

商业的发展

特点:为_________服务成为商业的主流,基层市场蓬勃涌现(草市)。

表现:

①不仅官方设榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃(在边境所设的互市市场,场内贸易由官吏主持)

②商品流通规模扩大,货币需求量剧增,北宋开始出现纸币,元朝在全国范围内将纸币作为主币发行(“交子”最早出现,但并非唯一货币)

③海外贸易繁荣,外贸税收成为宋元国库的重要财源。

城市繁荣

北宋东京和南宋_________人口多时均超出百万,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩。出现娱乐场所“瓦子”。

临安到元朝时改称_________,仍被称为“世界最富丽名贵之城”。

元_________是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

知识点3:经济重心南移南宋时最后完成

表现

_________中叶以来,南方的经济实力渐渐越过北方。

北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布_________的格局也已定型。

北宋灭亡,大批中原人口南渡,进一步奠定了南方的经济重心地位。长江下游和太湖流域一带,成为全国最重要的粮仓。(国家根本,仰给东南)

元朝的南北经济差距继续扩大,全国在部分人口和税收集中在_________。

影响:

南方经济发展带动了文化的进步。北宋时,朝廷在科举考试中被迫采取南北分卷制度工。自南宋起,_________一带尤其成为人才集中的地区。

知识点4:社会的变化

社会阶层的流动性加快

隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但门第观念仍然十分流行。

宋朝科举制度比唐朝更为完善,使大批出身于平民的_________进入政坛,官居高位,给政治增添了不少活力。“重文轻武”的国策促进了宋代科举制的发展。

人们的婚姻择偶也发生了变化;以政治、经济地位为重。

租佃关系发展

地主把部分或全部土地出租给农民耕种,以收取地租作为收益。宋朝无地农民通常与地主签订_________,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。

国家对社会的控制松解

宋代朝廷对_________、典当基本不加干预。

(2)对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

针对性练习(课后任务)

一、选择题

1.(2022·吉林省白云山市高一上期末考试·3)据统计,北魏最盛时期户口数“已经恢复并超过了东汉时的水平”。《齐民要术》中记载的黄河中下游农副业技术领先于长江流域。这表明南北朝时期

A.经济重心南移即将完成

B.经济重心仍然在黄河流域

C.土地改革推动经济发展

D.北魏农业技术比东汉先进

2.(2022·海南省高一上期末考试(天一文化)·5)两晋时期,南方许多地区变成肥田沃野,荆扬的洞庭、鄱阳、太湖流域成了谷仓地带,其中会稽郡(今江南地区)被称为“晋之关中”。这反映出当时

A.江南农业发达

B.农业精耕细作

C.经济重心南移

D.南方开发加速

3.(2022·辽宁省大连市高考联合模拟·3)南宋时面食在江南倡行。临安城内仅面点就50多种,其中大包子、荷叶饼、烧饼、羊肉馒头等都是典型的北方面食,面食地位逐渐提升。饮食风格的变化突出说明

A.人口流动活跃促进文化交融

B.农业生产进步丰富居民生活

C.商品经济发展影响消费观念

D.经济重心南移促进城市发展

4.(2020.7·浙江高考·6)南宋有学者记述:“午至鄂渚,泊鹦鹉洲前南市堤下。南市在城外,沿江数万家,廛闬(街道里巷)甚盛,列肆如栉,酒垆楼栏尤壮丽,外郡未见其比。盖川、广、荆、襄、淮、浙贸迁之会,货物之至者,无不售,且不问多少,一日可尽,其盛壮如此。”这反映了“南市”在当时

①突破了政府在空间上的限制

②已成为独立的商业都会

③具有比较完备的饮食服务设施

④贸易通宵达旦,往来不绝

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

5.(2022·浙江省宁波市高一上期末·15)有人评价宋代社会风气说:“男女婚嫁必择富民,以利其奁聘之多;开门授徒必引富室子弟,以其束修之厚。”这种现象说明

A.士族的经济地位很高

B.理学人生目标在社会生活中的反映

C.宋代经济重心南移

D.商品经济繁荣引起思想观念的变化

6.(2020·全国Ⅰ卷高考·26)北宋时,宋真宗派人到福建取得占城稻三万斛,令江淮两浙诸路种植,后扩大到北方诸路;宋仁宗时,大、小麦被推广到广南东路惠州等地。南宋时,“四川田土,无不种麦”。这说明宋代

A.土地利用效率提高

B.发明翻车提高了生产力

C.区域经济发展均衡

D.民众饮食结构根本改变

二、材料分析题

1.(2018.11·浙江高考·33)

【加试题】事物的变化,历史的延续,是人们观察、分析问题的重要尺度。阅读材料,回答问题(10分)

材料一:古者四民(士农工商)分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较(大概)也。天下之士多出于商,则纤啬(计较细微)之风日益甚,然则睦姻任恤之风往往难见于士大夫,而转见于商贾,何也?则以天下之势偏重在商,凡豪杰有智略之人多出焉。其业则商贾也,其人则豪杰也。为豪杰则洞悉天下之物情,故能为人所不为,不忍人所忍,是故为士者转益纤啬,为商者转敦古谊。此又世道风俗之大较也。

——沈垚《落帆楼文集》

材料二:地理学家胡焕庸发现,“自黑龙江之瑷珲(今黑河市),向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部”,则中国96%的人口密布在总面积约占36%的东南土地上,而总面积64%的西北地区人口才占到4%,“多寡之悬殊、有如此者!”此即“胡焕庸线”。

有意味的是,“胡焕庸线”与长城的线路走向多有叠合,与400毫米等降水线几乎重合。有研究者认为,“胡焕庸线”出现于1240年左右,在“胡焕庸线”两侧,自然生态禀赋差异明显,由此锁定了中国古代经济的格局。翻检平遥古城、皖南古村落等凝聚中国古代商业文化精神的世界文化遗产,亦主要分布于“胡焕庸线”的东南一侧。今天,随着科学技术的进步和对外开放的进一步扩大,突破“胡焕庸线”的一缕曙光已然初现。——整理自胡焕庸《中国人口之分布》、李扬等主编《智慧城市论坛》

(1)根据材料一所论“后世商之子方能为士,此宋元明以来变迁之大较”,结合所学,以汉、唐为例,概括指出宋代以前商人的社会地位,并提炼总结作者的主要观点。(6分)

(2)围绕“胡焕庸线”的认识,阅读材料二,结合所学,请选择阐述:

①“胡焕庸线”所反映的南宋以来中国古代经济格局与突破“胡焕庸线”的“一缕曙光”。

②平遥古城和皖南古村落与明清中国商帮的关系及其商业文化特色(4分)(只列观点,不加阐述不得分)

PAGE

2

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进