第02课 烛之武退秦师(课件)-(共18张PPT)高一语文(统编版必修下册)

文档属性

| 名称 | 第02课 烛之武退秦师(课件)-(共18张PPT)高一语文(统编版必修下册) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-27 14:55:57 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

烛之武退秦师

《左传》

1、了解作者、作品,了解故事背景;

2、结合注释疏通文意,总结文中的常见文言现象。

4、梳理、分析烛之武辩论的思路和语言特色;

3、简要分析烛之武的人物形象;

5、分析《左传》详略得当的叙事艺术;

6、辩证地看待先秦的一些重要价值观念。

学习目标

左丘明(约公元前502-约公元前422),春秋末期鲁国人。博览天文、地理、文学、历史等大量古籍,学识渊博。任鲁国左史官,在任时尽职尽责,德才兼备,为时人所崇拜。

孔子曾说:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。”

左丘明编修国史,日夜操劳,历时30余年,一部纵贯200余年、18万余字的《春秋左氏传》定稿。

司马迁称他为“鲁之君子”。

左丘明

《左传》是我国第一部详细完整的编年体历史著作。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们被称作“春秋三传”。

《左传》从政治、军事、外交等方面,比较系统地记述了整个春秋时代各诸侯国所发生的重要事件,记事比《春秋》详细而具体。

作者以其敏锐的洞察力、深刻的认识和高度的文学修养,对许多大小历史事件,做了深刻生动的记述。在选材、描写和评论时,往往带有自己的褒贬和爱憎。

《左传》

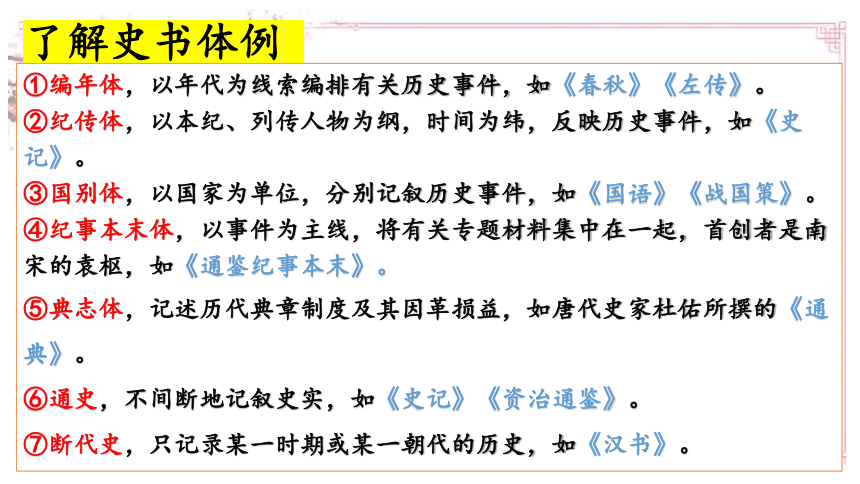

①编年体,以年代为线索编排有关历史事件,如《春秋》《左传》。

②纪传体,以本纪、列传人物为纲,时间为纬,反映历史事件,如《史记》。

③国别体,以国家为单位,分别记叙历史事件,如《国语》《战国策》。

④纪事本末体,以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创者是南宋的袁枢,如《通鉴纪事本末》。

⑤典志体,记述历代典章制度及其因革损益,如唐代史家杜佑所撰的《通典》。

⑥通史,不间断地记叙史实,如《史记》《资治通鉴》。

⑦断代史,只记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

了解史书体例

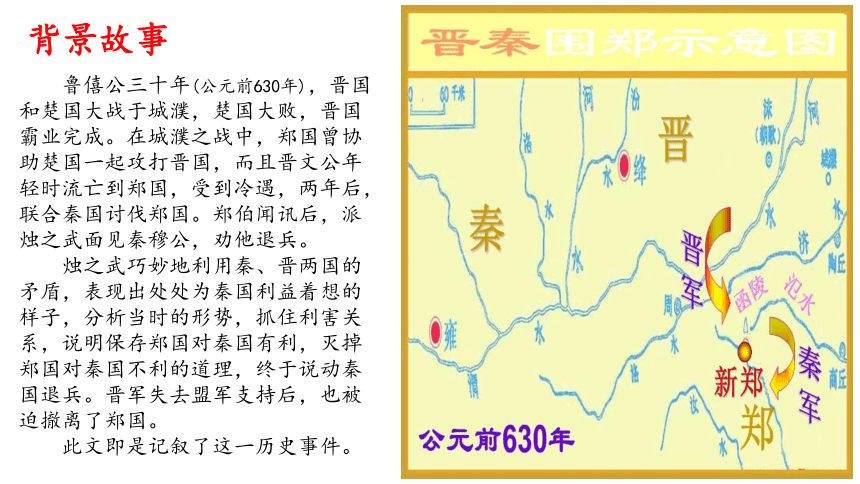

鲁僖公三十年(公元前630年),晋国和楚国大战于城濮,楚国大败,晋国霸业完成。在城濮之战中,郑国曾协助楚国一起攻打晋国,而且晋文公年轻时流亡到郑国,受到冷遇,两年后,联合秦国讨伐郑国。郑伯闻讯后,派烛之武面见秦穆公,劝他退兵。

烛之武巧妙地利用秦、晋两国的矛盾,表现出处处为秦国利益着想的样子,分析当时的形势,抓住利害关系,说明保存郑国对秦国有利,灭掉郑国对秦国不利的道理,终于说动秦国退兵。晋军失去盟军支持后,也被迫撤离了郑国。

此文即是记叙了这一历史事件。

背景故事

梳理文意,积累文言文基础知识

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

晋侯:晋文公。

秦伯:秦穆公。

无礼于晋:指晋文公重耳作公子时流亡经过郑国,郑文公不以礼相待之事。

“以其无礼于晋”,状语后置句,应该是“于晋无礼”。以,因为,连词。指晋文公即位前流亡国外经过郑国时,没有受到应有的礼遇。

贰:对晋有二心,与楚亲近。晋、楚城濮之战时,郑国曾派兵援助楚国。

军:名词作动词。驻扎。

函陵:地名,在今河南新郑北。

氾(fán)南:氾水的南面。

梳理文意,积累文言文基础知识

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

师:军队。

之:主谓之间,取消句子独立性。

也已:语气助词,表示确定。

是:指示代词,这。

寡人:君王自称。

许:答应。

梳理文意,积累文言文基础知识

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

缒:用绳子拴着人(或物)从上往下送。

既:已经。 敢:冒昧地,岂敢。

执事:执行事务的人,对对方的敬称。

越:越过。

鄙:边邑,这里用作动词,把……当作边邑。

亡:使动,使……灭亡。 陪:增加。

厚:用作动词,变雄厚。 薄:变薄弱,削弱。

梳理文意,积累文言文基础知识

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?

东道主:古今异义,东方道路上(招待过客)的主人。

行李:古今异义,出使的人。

共:通“供”,供给。

乏困:形容词作名词,缺乏的资粮。

为:给予。赐:恩惠。朝:在早晨。名词作状语。

济:渡河。设版:修筑防御工事。版:筑土墙用的夹板。

厌:通“餍”,满足。

何厌之有:宾语前置,应该是“有何厌”。之,宾语前置的标志词。

梳理文意,积累文言文基础知识

既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

东:在东边;封:使……成为疆界

封:疆界,这里作动词,意为疆界。

肆:扩张

阙:通"缺",损害。

唯:希望

说:同"悦",喜悦。

杞子、逢孙、杨孙:都是秦国大夫。戍:防守。

梳理文意,积累文言文基础知识

子犯请击之,公曰:"不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。"亦去之。

子犯:字子犯,是晋文公的舅父。

微:非,无。

夫人:此人,指秦穆公。

敝:动词,害。

所与:同盟者。

知:通"智",明智。

乱:分裂。

整:联合,团结。

其:表示祈使。

研读第三自然段

重点研研读

第一层:

“秦、晋围郑,郑既知亡矣”

第二层:从“若亡郑而有益于君”至“君之薄也”

第三层:“若舍郑以为东道主”至“君亦无所害”

第四层:“且君尝为晋君赐矣”至“唯君图之”

思考:烛之武是如何劝说秦穆公的?

提示:先分层次,再归纳总结

秦国立场,引起好感

↓

亡郑利晋,于秦无益

↓

存郑无害,东道有主

↓

晋君无信,壮大有祸

补充资料

天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣,烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国;弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵能若是乎 秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎 他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然从之矣!

——《东莱左传博议》(节选)

利害权衡

人物形象分析

结合全文,仔细品读烛之武说的话,说说你认为烛之武是一个怎样的人

1.爱国志士

2.军之勇士

3.国之辩士

略:简略交代秦、晋围攻郑国的原因、结果;对烛之武“出”前的准备,“出”后郑国君臣是怎样焦急地等待的,秦国君臣又是如何接待这位即将亡国的使臣的,只字未提。

详:重点表现烛之武是如何利用“三寸不烂之舌”说退秦师的。

叙事艺术:详略得当

辩证看待先秦价值观

《烛之武退秦师》中的一些句子蕴含着先秦时期的重要价值观念,请你做适当点评。

1.以其无礼于晋

2.且贰于楚也

3.因人之力而敝之,不仁

4.失其所与,不知

5.以乱易整,不武。

2.除了精妙的伏笔与照应之外,本文高超的叙事艺术还体现在情节的波澜起伏以及内容安排的详略得当,请结合课本谈谈你的理解

小结

1.烛之武的爱国主义精神、英雄气概;

2.烛之武高超的语言艺术和魅力;

3.《左传》注重详略得当的叙事艺术。

烛之武退秦师

《左传》

1、了解作者、作品,了解故事背景;

2、结合注释疏通文意,总结文中的常见文言现象。

4、梳理、分析烛之武辩论的思路和语言特色;

3、简要分析烛之武的人物形象;

5、分析《左传》详略得当的叙事艺术;

6、辩证地看待先秦的一些重要价值观念。

学习目标

左丘明(约公元前502-约公元前422),春秋末期鲁国人。博览天文、地理、文学、历史等大量古籍,学识渊博。任鲁国左史官,在任时尽职尽责,德才兼备,为时人所崇拜。

孔子曾说:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。”

左丘明编修国史,日夜操劳,历时30余年,一部纵贯200余年、18万余字的《春秋左氏传》定稿。

司马迁称他为“鲁之君子”。

左丘明

《左传》是我国第一部详细完整的编年体历史著作。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们被称作“春秋三传”。

《左传》从政治、军事、外交等方面,比较系统地记述了整个春秋时代各诸侯国所发生的重要事件,记事比《春秋》详细而具体。

作者以其敏锐的洞察力、深刻的认识和高度的文学修养,对许多大小历史事件,做了深刻生动的记述。在选材、描写和评论时,往往带有自己的褒贬和爱憎。

《左传》

①编年体,以年代为线索编排有关历史事件,如《春秋》《左传》。

②纪传体,以本纪、列传人物为纲,时间为纬,反映历史事件,如《史记》。

③国别体,以国家为单位,分别记叙历史事件,如《国语》《战国策》。

④纪事本末体,以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创者是南宋的袁枢,如《通鉴纪事本末》。

⑤典志体,记述历代典章制度及其因革损益,如唐代史家杜佑所撰的《通典》。

⑥通史,不间断地记叙史实,如《史记》《资治通鉴》。

⑦断代史,只记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

了解史书体例

鲁僖公三十年(公元前630年),晋国和楚国大战于城濮,楚国大败,晋国霸业完成。在城濮之战中,郑国曾协助楚国一起攻打晋国,而且晋文公年轻时流亡到郑国,受到冷遇,两年后,联合秦国讨伐郑国。郑伯闻讯后,派烛之武面见秦穆公,劝他退兵。

烛之武巧妙地利用秦、晋两国的矛盾,表现出处处为秦国利益着想的样子,分析当时的形势,抓住利害关系,说明保存郑国对秦国有利,灭掉郑国对秦国不利的道理,终于说动秦国退兵。晋军失去盟军支持后,也被迫撤离了郑国。

此文即是记叙了这一历史事件。

背景故事

梳理文意,积累文言文基础知识

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

晋侯:晋文公。

秦伯:秦穆公。

无礼于晋:指晋文公重耳作公子时流亡经过郑国,郑文公不以礼相待之事。

“以其无礼于晋”,状语后置句,应该是“于晋无礼”。以,因为,连词。指晋文公即位前流亡国外经过郑国时,没有受到应有的礼遇。

贰:对晋有二心,与楚亲近。晋、楚城濮之战时,郑国曾派兵援助楚国。

军:名词作动词。驻扎。

函陵:地名,在今河南新郑北。

氾(fán)南:氾水的南面。

梳理文意,积累文言文基础知识

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

师:军队。

之:主谓之间,取消句子独立性。

也已:语气助词,表示确定。

是:指示代词,这。

寡人:君王自称。

许:答应。

梳理文意,积累文言文基础知识

夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

缒:用绳子拴着人(或物)从上往下送。

既:已经。 敢:冒昧地,岂敢。

执事:执行事务的人,对对方的敬称。

越:越过。

鄙:边邑,这里用作动词,把……当作边邑。

亡:使动,使……灭亡。 陪:增加。

厚:用作动词,变雄厚。 薄:变薄弱,削弱。

梳理文意,积累文言文基础知识

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?

东道主:古今异义,东方道路上(招待过客)的主人。

行李:古今异义,出使的人。

共:通“供”,供给。

乏困:形容词作名词,缺乏的资粮。

为:给予。赐:恩惠。朝:在早晨。名词作状语。

济:渡河。设版:修筑防御工事。版:筑土墙用的夹板。

厌:通“餍”,满足。

何厌之有:宾语前置,应该是“有何厌”。之,宾语前置的标志词。

梳理文意,积累文言文基础知识

既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还。

东:在东边;封:使……成为疆界

封:疆界,这里作动词,意为疆界。

肆:扩张

阙:通"缺",损害。

唯:希望

说:同"悦",喜悦。

杞子、逢孙、杨孙:都是秦国大夫。戍:防守。

梳理文意,积累文言文基础知识

子犯请击之,公曰:"不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。"亦去之。

子犯:字子犯,是晋文公的舅父。

微:非,无。

夫人:此人,指秦穆公。

敝:动词,害。

所与:同盟者。

知:通"智",明智。

乱:分裂。

整:联合,团结。

其:表示祈使。

研读第三自然段

重点研研读

第一层:

“秦、晋围郑,郑既知亡矣”

第二层:从“若亡郑而有益于君”至“君之薄也”

第三层:“若舍郑以为东道主”至“君亦无所害”

第四层:“且君尝为晋君赐矣”至“唯君图之”

思考:烛之武是如何劝说秦穆公的?

提示:先分层次,再归纳总结

秦国立场,引起好感

↓

亡郑利晋,于秦无益

↓

存郑无害,东道有主

↓

晋君无信,壮大有祸

补充资料

天下之事以利而合者,亦必以利而离。秦、晋连兵而伐郑,郑将亡矣,烛之武出说秦穆公,立谈之间存郑于将亡,不惟退秦师,而又得秦置戍而去,何移之速也!烛之武一言使秦穆背晋亲郑,弃强援、附弱国;弃旧恩、召新怨;弃成功、犯危难。非利害深中秦穆之心,讵能若是乎 秦穆之于晋,相与之久也,相信之深也,相结之厚也,一怵于烛之武之利,弃晋如涕唾,亦何有于郑乎 他日利有大于烛之武者,吾知秦穆必翻然从之矣!

——《东莱左传博议》(节选)

利害权衡

人物形象分析

结合全文,仔细品读烛之武说的话,说说你认为烛之武是一个怎样的人

1.爱国志士

2.军之勇士

3.国之辩士

略:简略交代秦、晋围攻郑国的原因、结果;对烛之武“出”前的准备,“出”后郑国君臣是怎样焦急地等待的,秦国君臣又是如何接待这位即将亡国的使臣的,只字未提。

详:重点表现烛之武是如何利用“三寸不烂之舌”说退秦师的。

叙事艺术:详略得当

辩证看待先秦价值观

《烛之武退秦师》中的一些句子蕴含着先秦时期的重要价值观念,请你做适当点评。

1.以其无礼于晋

2.且贰于楚也

3.因人之力而敝之,不仁

4.失其所与,不知

5.以乱易整,不武。

2.除了精妙的伏笔与照应之外,本文高超的叙事艺术还体现在情节的波澜起伏以及内容安排的详略得当,请结合课本谈谈你的理解

小结

1.烛之武的爱国主义精神、英雄气概;

2.烛之武高超的语言艺术和魅力;

3.《左传》注重详略得当的叙事艺术。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])