6《将相和》第二课时(教学设计)

图片预览

文档简介

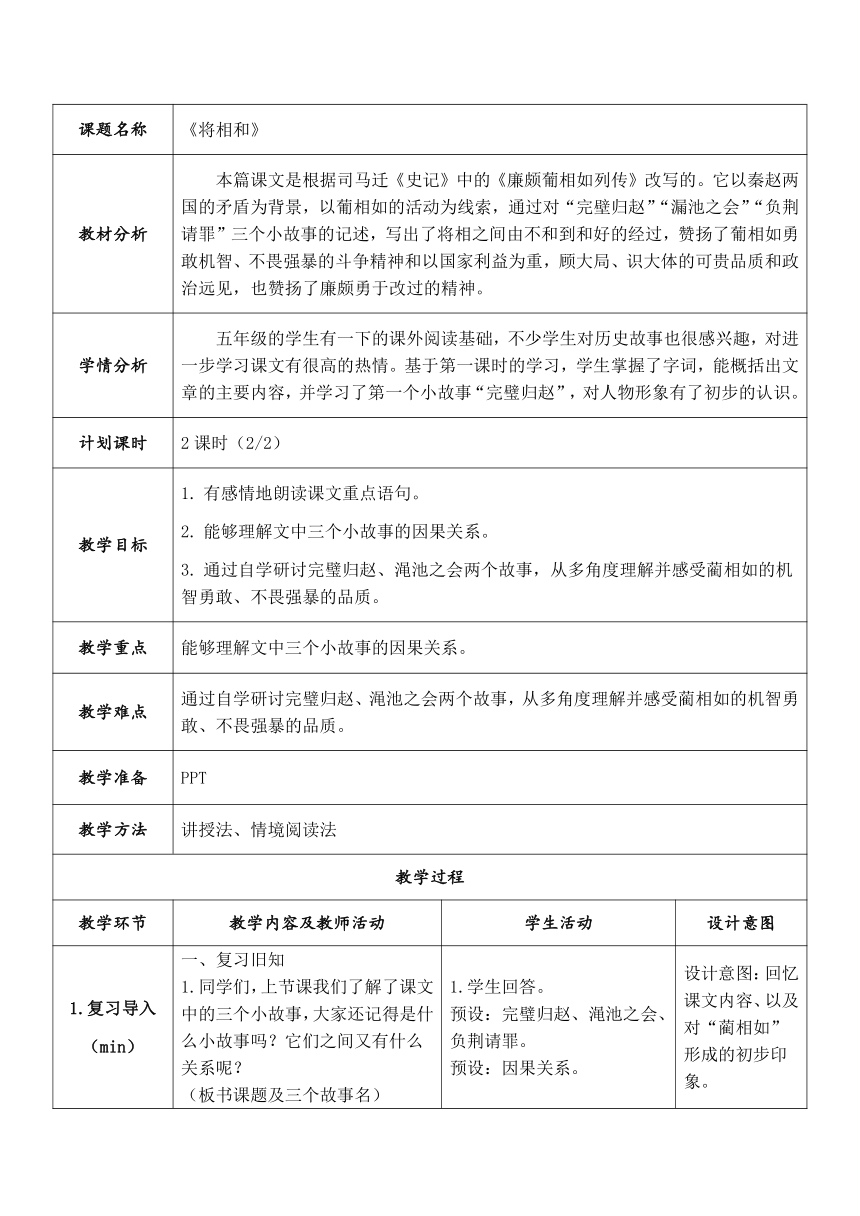

课题名称 《将相和》

教材分析 本篇课文是根据司马迁《史记》中的《廉颇葡相如列传》改写的。它以秦赵两国的矛盾为背景,以葡相如的活动为线索,通过对“完壁归赵”“漏池之会”“负荆请罪”三个小故事的记述,写出了将相之间由不和到和好的经过,赞扬了葡相如勇敢机智、不畏强暴的斗争精神和以国家利益为重,顾大局、识大体的可贵品质和政治远见,也赞扬了廉颇勇于改过的精神。

学情分析 五年级的学生有一下的课外阅读基础,不少学生对历史故事也很感兴趣,对进一步学习课文有很高的热情。基于第一课时的学习,学生掌握了字词,能概括出文章的主要内容,并学习了第一个小故事“完璧归赵”,对人物形象有了初步的认识。

计划课时 2课时(2/2)

教学目标 有感情地朗读课文重点语句。 能够理解文中三个小故事的因果关系。 通过自学研讨完璧归赵、渑池之会两个故事,从多角度理解并感受蔺相如的机智勇敢、不畏强暴的品质。

教学重点 能够理解文中三个小故事的因果关系。

教学难点 通过自学研讨完璧归赵、渑池之会两个故事,从多角度理解并感受蔺相如的机智勇敢、不畏强暴的品质。

教学准备 PPT

教学方法 讲授法、情境阅读法

教学过程

教学环节 教学内容及教师活动 学生活动 设计意图

1.复习导入 (min) 一、复习旧知

1.同学们,上节课我们了解了课文中的三个小故事,大家还记得是什么小故事吗?它们之间又有什么关系呢? (板书课题及三个故事名) 1.学生回答。 预设:完璧归赵、渑池之会、负荆请罪。 预设:因果关系。 设计意图:回忆课文内容、以及对“蔺相如”形成的初步印象。

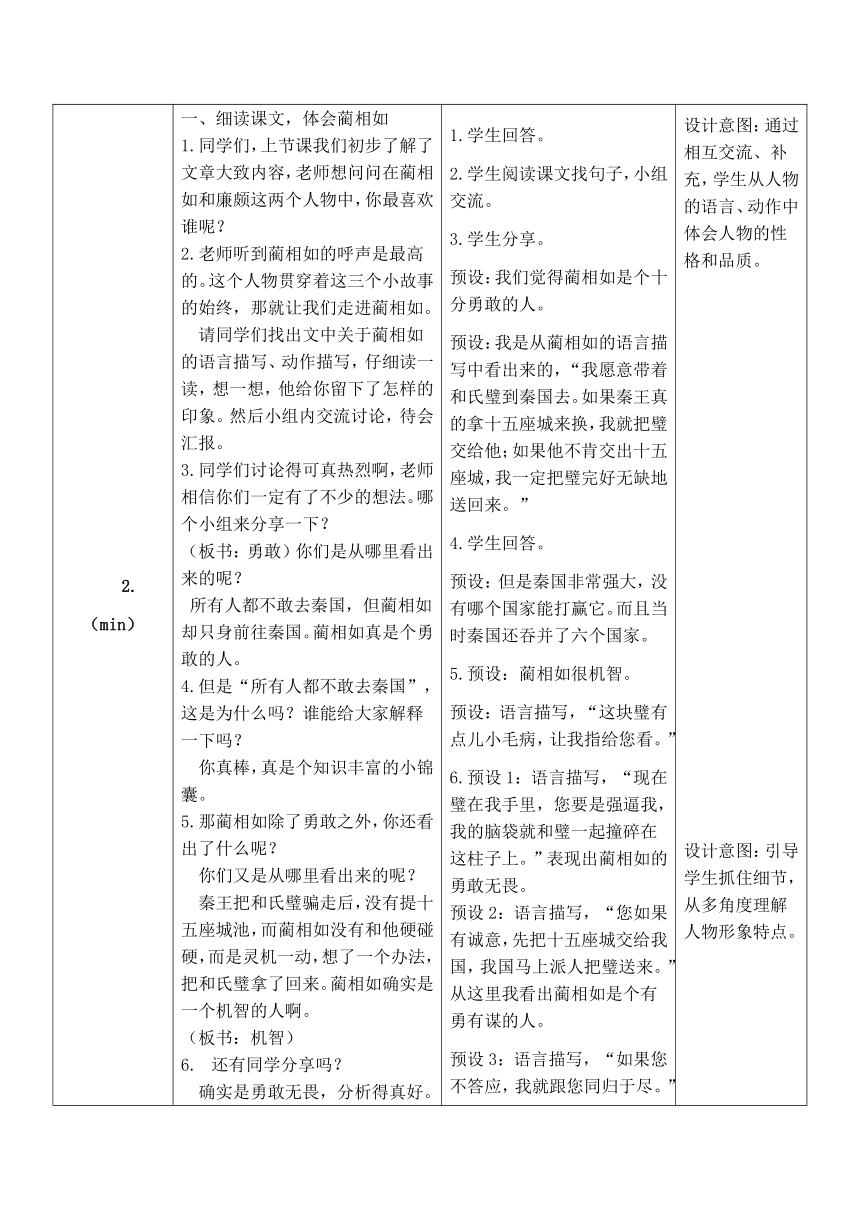

2. (min) 细读课文,体会蔺相如 1.同学们,上节课我们初步了解了文章大致内容,老师想问问在蔺相如和廉颇这两个人物中,你最喜欢谁呢? 2.老师听到蔺相如的呼声是最高的。这个人物贯穿着这三个小故事的始终,那就让我们走进蔺相如。 请同学们找出文中关于蔺相如的语言描写、动作描写,仔细读一读,想一想,他给你留下了怎样的印象。然后小组内交流讨论,待会汇报。 3.同学们讨论得可真热烈啊,老师相信你们一定有了不少的想法。哪个小组来分享一下? (板书:勇敢)你们是从哪里看出来的呢? 所有人都不敢去秦国,但蔺相如却只身前往秦国。蔺相如真是个勇敢的人。 4.但是“所有人都不敢去秦国”,这是为什么吗?谁能给大家解释一下吗? 你真棒,真是个知识丰富的小锦囊。 5.那蔺相如除了勇敢之外,你还看出了什么呢? 你们又是从哪里看出来的呢? 秦王把和氏璧骗走后,没有提十五座城池,而蔺相如没有和他硬碰硬,而是灵机一动,想了一个办法,把和氏璧拿了回来。蔺相如确实是一个机智的人啊。 (板书:机智) 还有同学分享吗? 确实是勇敢无畏,分析得真好。 7.确实,蔺相如不仅勇敢、无畏,也很机智。还有其他的看法吗? 说的真好,蔺相如顾全大局,不因小事坏国事。 8.文中除了语言、动作,还有很多表现人物说话语气、态度的语句,同学们试着找找看,分析分析。 9.我看许多同学都勾画了很多呢,有谁愿意分享一下呢? 说的真好,词语使用的真不错。 10.还有同学分享吗? 确实,怒发冲冠,将蔺相如的坚决描写地淋漓尽致。 11.还有同学其他不同的分享吗? 你找到了大家都没发现的形象,真棒。 12.了解了蔺相如,现在我们再来了解一下廉颇吧。同学们再次快速阅读,结合课文内容,说说廉颇给你留下了怎样的印象? 点评1:是呀,他不畏生死,在边境保卫家园。分析得真好。 点评2:廉颇是战国时期四大名将之一,果然名不虚传!你的分享真棒,让我们把掌声送给他。 点评3:嗯,从说话的口气“我廉颇”、“他蔺相如”中可以看出廉颇的居功自傲,与蔺相如口中的“廉将军”形成了鲜明对比呢。 13.从大家分析中我们可以看出廉颇本是个勇敢、勇猛的人,但因为不服气与冲动,让他与蔺相如之间产生了隔阂,最后从不服气到负荆请罪,做出巨大改变。 1.学生回答。 2.学生阅读课文找句子,小组交流。 3.学生分享。 预设:我们觉得蔺相如是个十分勇敢的人。 预设:我是从蔺相如的语言描写中看出来的,“我愿意带着和氏璧到秦国去。如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他;如果他不肯交出十五座城,我一定把璧完好无缺地送回来。” 4.学生回答。 预设:但是秦国非常强大,没有哪个国家能打赢它。而且当时秦国还吞并了六个国家。 5.预设:蔺相如很机智。 预设:语言描写,“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。” 6.预设1:语言描写,“现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和璧一起撞碎在这柱子上。”表现出蔺相如的勇敢无畏。 预设2:语言描写,“您如果有诚意,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来。”从这里我看出蔺相如是个有勇有谋的人。 预设3:语言描写,“如果您不答应,我就跟您同归于尽。”我看出蔺相如将生死置之度外。 预设4:语言描写,“我之所以避着廉将军,为的是我们赵国啊!”我看出蔺相如是个顾全大局的人。 预设5:动作描写:说着,他举起和氏璧就要向柱子上撞。从这里我看出他是个勇敢无畏的人。 7.学生分享。 预设:蔺相如在廉颇负荆请罪时,热情地迎接他。表现出蔺相如是个胸怀宽广的人。 8.学生读课文找句子。 9.预设:我从“蔺相如想了一会儿”体会到他是个充分思考、谨慎行事的人。 10.预设:我从“他怒发冲冠”这里看出蔺相如的态度很坚决。 11.预设:我从蔺相如在与手下的对话中,称“廉颇”为“廉将军”这点看出,他是个谦卑有礼的人。 12.预设1:我从“廉颇带着军队送他们到边境上,作好了抵御秦军的准备。”这里看出廉颇是个勇敢、保卫国家的人。 预设2:我从“秦王知道廉颇已经在边境上作好了准备,不敢拿赵王怎么样,只好让赵王回去。”这句话看出廉颇很厉害,让敌人不敢侵犯。而且这一句话也呼应了下文的“秦王之所以不敢进攻我们赵国,就因为有我们两个人在。” 预设3:我从“我廉颇立下了那么多战功,他蔺相如就靠一张嘴,反而爬到我头上去了。要是我碰见他,一定要让他下不了台。”这里看出廉颇很不服气、冲动。 预设4:我从“他脱下战袍,背上绑着荆条,到蔺相如请罪。”看出他是个勇于改过,顾全大局,以国家利益为重的人。 设计意图:通过相互交流、补充,学生从人物的语言、动作中体会人物的性格和品质。 设计意图:引导学生抓住细节,从多角度理解人物形象特点。 设计意图:通过言语细节、与蔺相如的对比、前后行为的变化体会廉颇勇于改过、顾全大局的人物形象。

3.情景演绎 (min) 1.现在老师想让大家深入课文,扮演角色,让同学们切身体会一下他们之间的变化。同学一人扮演蔺相如、一人扮演秦王,将“完璧归赵”“渑池会面”中蔺相如与秦王之间的对话、动作表演出来;一人扮演廉颇,一人扮演蔺相如,将“负荆请罪”表演出来。 1.完成表演。 设计意图:通过情景演绎,深入体会蔺相如的机智勇敢。

4.总结 (min) 1.通过这一课的学习,我们既掌握了快速阅读的方法,也学会通过理解人物的言行,对人物有了更深刻的理解,理解了人物特点,我们也就真正明白了为什么能将相和。

5.作业布置 (min) 推荐阅读《史记》。 课外阅读《史记》。

板书设计 6.将相和 蔺相如 廉颇 机智勇敢 勇于改过 顾全大局 顾全大局

教学反思 《将相和》这篇课文由“完璧归赵”、“渑池之会”、“负荆请罪”三个小故事组成。每个故事都有矛盾的发生、发展和结果,有相对的独立性,但又紧密联系,合起来构成了《将相和》的故事。教学时,先引导学生比较充分地阅读课文,从整体上弄清《将相和》这个故事的来龙去脉,弄清三个故事之间的内在联系;然后精读各个小故事,深入研究每个小故事涉及的有关问题,最后引导学生评价故事中的主要人物。

教材分析 本篇课文是根据司马迁《史记》中的《廉颇葡相如列传》改写的。它以秦赵两国的矛盾为背景,以葡相如的活动为线索,通过对“完壁归赵”“漏池之会”“负荆请罪”三个小故事的记述,写出了将相之间由不和到和好的经过,赞扬了葡相如勇敢机智、不畏强暴的斗争精神和以国家利益为重,顾大局、识大体的可贵品质和政治远见,也赞扬了廉颇勇于改过的精神。

学情分析 五年级的学生有一下的课外阅读基础,不少学生对历史故事也很感兴趣,对进一步学习课文有很高的热情。基于第一课时的学习,学生掌握了字词,能概括出文章的主要内容,并学习了第一个小故事“完璧归赵”,对人物形象有了初步的认识。

计划课时 2课时(2/2)

教学目标 有感情地朗读课文重点语句。 能够理解文中三个小故事的因果关系。 通过自学研讨完璧归赵、渑池之会两个故事,从多角度理解并感受蔺相如的机智勇敢、不畏强暴的品质。

教学重点 能够理解文中三个小故事的因果关系。

教学难点 通过自学研讨完璧归赵、渑池之会两个故事,从多角度理解并感受蔺相如的机智勇敢、不畏强暴的品质。

教学准备 PPT

教学方法 讲授法、情境阅读法

教学过程

教学环节 教学内容及教师活动 学生活动 设计意图

1.复习导入 (min) 一、复习旧知

1.同学们,上节课我们了解了课文中的三个小故事,大家还记得是什么小故事吗?它们之间又有什么关系呢? (板书课题及三个故事名) 1.学生回答。 预设:完璧归赵、渑池之会、负荆请罪。 预设:因果关系。 设计意图:回忆课文内容、以及对“蔺相如”形成的初步印象。

2. (min) 细读课文,体会蔺相如 1.同学们,上节课我们初步了解了文章大致内容,老师想问问在蔺相如和廉颇这两个人物中,你最喜欢谁呢? 2.老师听到蔺相如的呼声是最高的。这个人物贯穿着这三个小故事的始终,那就让我们走进蔺相如。 请同学们找出文中关于蔺相如的语言描写、动作描写,仔细读一读,想一想,他给你留下了怎样的印象。然后小组内交流讨论,待会汇报。 3.同学们讨论得可真热烈啊,老师相信你们一定有了不少的想法。哪个小组来分享一下? (板书:勇敢)你们是从哪里看出来的呢? 所有人都不敢去秦国,但蔺相如却只身前往秦国。蔺相如真是个勇敢的人。 4.但是“所有人都不敢去秦国”,这是为什么吗?谁能给大家解释一下吗? 你真棒,真是个知识丰富的小锦囊。 5.那蔺相如除了勇敢之外,你还看出了什么呢? 你们又是从哪里看出来的呢? 秦王把和氏璧骗走后,没有提十五座城池,而蔺相如没有和他硬碰硬,而是灵机一动,想了一个办法,把和氏璧拿了回来。蔺相如确实是一个机智的人啊。 (板书:机智) 还有同学分享吗? 确实是勇敢无畏,分析得真好。 7.确实,蔺相如不仅勇敢、无畏,也很机智。还有其他的看法吗? 说的真好,蔺相如顾全大局,不因小事坏国事。 8.文中除了语言、动作,还有很多表现人物说话语气、态度的语句,同学们试着找找看,分析分析。 9.我看许多同学都勾画了很多呢,有谁愿意分享一下呢? 说的真好,词语使用的真不错。 10.还有同学分享吗? 确实,怒发冲冠,将蔺相如的坚决描写地淋漓尽致。 11.还有同学其他不同的分享吗? 你找到了大家都没发现的形象,真棒。 12.了解了蔺相如,现在我们再来了解一下廉颇吧。同学们再次快速阅读,结合课文内容,说说廉颇给你留下了怎样的印象? 点评1:是呀,他不畏生死,在边境保卫家园。分析得真好。 点评2:廉颇是战国时期四大名将之一,果然名不虚传!你的分享真棒,让我们把掌声送给他。 点评3:嗯,从说话的口气“我廉颇”、“他蔺相如”中可以看出廉颇的居功自傲,与蔺相如口中的“廉将军”形成了鲜明对比呢。 13.从大家分析中我们可以看出廉颇本是个勇敢、勇猛的人,但因为不服气与冲动,让他与蔺相如之间产生了隔阂,最后从不服气到负荆请罪,做出巨大改变。 1.学生回答。 2.学生阅读课文找句子,小组交流。 3.学生分享。 预设:我们觉得蔺相如是个十分勇敢的人。 预设:我是从蔺相如的语言描写中看出来的,“我愿意带着和氏璧到秦国去。如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他;如果他不肯交出十五座城,我一定把璧完好无缺地送回来。” 4.学生回答。 预设:但是秦国非常强大,没有哪个国家能打赢它。而且当时秦国还吞并了六个国家。 5.预设:蔺相如很机智。 预设:语言描写,“这块璧有点儿小毛病,让我指给您看。” 6.预设1:语言描写,“现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋就和璧一起撞碎在这柱子上。”表现出蔺相如的勇敢无畏。 预设2:语言描写,“您如果有诚意,先把十五座城交给我国,我国马上派人把璧送来。”从这里我看出蔺相如是个有勇有谋的人。 预设3:语言描写,“如果您不答应,我就跟您同归于尽。”我看出蔺相如将生死置之度外。 预设4:语言描写,“我之所以避着廉将军,为的是我们赵国啊!”我看出蔺相如是个顾全大局的人。 预设5:动作描写:说着,他举起和氏璧就要向柱子上撞。从这里我看出他是个勇敢无畏的人。 7.学生分享。 预设:蔺相如在廉颇负荆请罪时,热情地迎接他。表现出蔺相如是个胸怀宽广的人。 8.学生读课文找句子。 9.预设:我从“蔺相如想了一会儿”体会到他是个充分思考、谨慎行事的人。 10.预设:我从“他怒发冲冠”这里看出蔺相如的态度很坚决。 11.预设:我从蔺相如在与手下的对话中,称“廉颇”为“廉将军”这点看出,他是个谦卑有礼的人。 12.预设1:我从“廉颇带着军队送他们到边境上,作好了抵御秦军的准备。”这里看出廉颇是个勇敢、保卫国家的人。 预设2:我从“秦王知道廉颇已经在边境上作好了准备,不敢拿赵王怎么样,只好让赵王回去。”这句话看出廉颇很厉害,让敌人不敢侵犯。而且这一句话也呼应了下文的“秦王之所以不敢进攻我们赵国,就因为有我们两个人在。” 预设3:我从“我廉颇立下了那么多战功,他蔺相如就靠一张嘴,反而爬到我头上去了。要是我碰见他,一定要让他下不了台。”这里看出廉颇很不服气、冲动。 预设4:我从“他脱下战袍,背上绑着荆条,到蔺相如请罪。”看出他是个勇于改过,顾全大局,以国家利益为重的人。 设计意图:通过相互交流、补充,学生从人物的语言、动作中体会人物的性格和品质。 设计意图:引导学生抓住细节,从多角度理解人物形象特点。 设计意图:通过言语细节、与蔺相如的对比、前后行为的变化体会廉颇勇于改过、顾全大局的人物形象。

3.情景演绎 (min) 1.现在老师想让大家深入课文,扮演角色,让同学们切身体会一下他们之间的变化。同学一人扮演蔺相如、一人扮演秦王,将“完璧归赵”“渑池会面”中蔺相如与秦王之间的对话、动作表演出来;一人扮演廉颇,一人扮演蔺相如,将“负荆请罪”表演出来。 1.完成表演。 设计意图:通过情景演绎,深入体会蔺相如的机智勇敢。

4.总结 (min) 1.通过这一课的学习,我们既掌握了快速阅读的方法,也学会通过理解人物的言行,对人物有了更深刻的理解,理解了人物特点,我们也就真正明白了为什么能将相和。

5.作业布置 (min) 推荐阅读《史记》。 课外阅读《史记》。

板书设计 6.将相和 蔺相如 廉颇 机智勇敢 勇于改过 顾全大局 顾全大局

教学反思 《将相和》这篇课文由“完璧归赵”、“渑池之会”、“负荆请罪”三个小故事组成。每个故事都有矛盾的发生、发展和结果,有相对的独立性,但又紧密联系,合起来构成了《将相和》的故事。教学时,先引导学生比较充分地阅读课文,从整体上弄清《将相和》这个故事的来龙去脉,弄清三个故事之间的内在联系;然后精读各个小故事,深入研究每个小故事涉及的有关问题,最后引导学生评价故事中的主要人物。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地