六年级语文素养能力评价之古诗词诵读(有答案)

文档属性

| 名称 | 六年级语文素养能力评价之古诗词诵读(有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 22.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-28 09:00:26 | ||

图片预览

文档简介

六年级语文素养能力评价

评价范围:古诗词诵读

班级, 姓名: 学号:

积累与运用

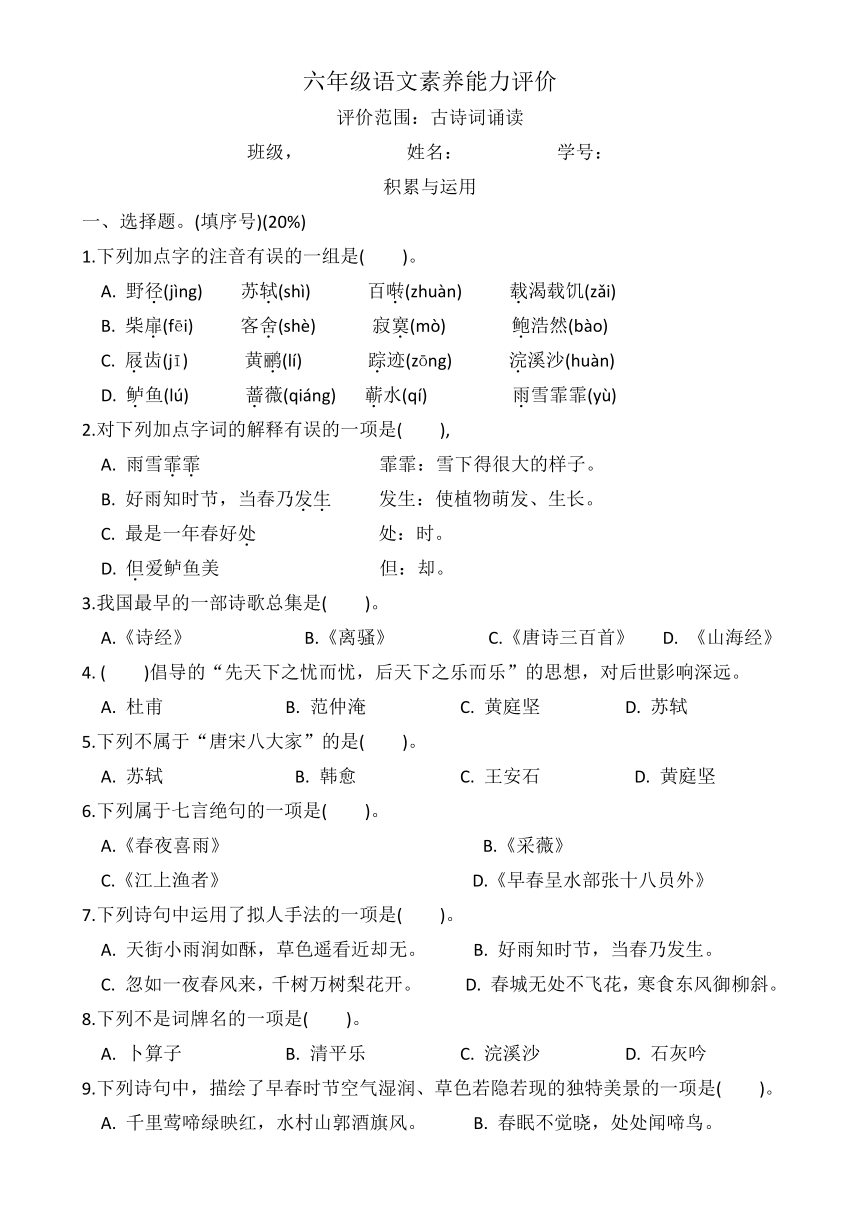

一、选择题。(填序号)(20%)

1.下列加点字的注音有误的一组是( )。

A. 野径(jìng) 苏轼(shì) 百啭(zhuàn) 载渴载饥(zǎi)

B. 柴扉(fēi) 客舍(shè) 寂寞(mò) 鲍浩然(bào)

C. 屐齿(jī) 黄鹂(lí) 踪迹(zōng) 浣溪沙(huàn)

D. 鲈鱼(lú) 蔷薇(qiáng) 蕲水(qí) 雨雪霏霏(yù)

2.对下列加点字词的解释有误的一项是( ),

A. 雨雪霏霏 霏霏:雪下得很大的样子。

B. 好雨知时节,当春乃发生 发生:使植物萌发、生长。

C. 最是一年春好处 处:时。

D. 但爱鲈鱼美 但:却。

3.我国最早的一部诗歌总集是( )。

A.《诗经》 B.《离骚》 C.《唐诗三百首》 D. 《山海经》

4. ( )倡导的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的思想,对后世影响深远。

A. 杜甫 B. 范仲淹 C. 黄庭坚 D. 苏轼

5.下列不属于“唐宋八大家”的是( )。

A. 苏轼 B. 韩愈 C. 王安石 D. 黄庭坚

6.下列属于七言绝句的一项是( )。

A.《春夜喜雨》 B.《采薇》

C.《江上渔者》 D.《早春呈水部张十八员外》

7.下列诗句中运用了拟人手法的一项是( )。

A. 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。 B. 好雨知时节,当春乃发生。

C. 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 D. 春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

8.下列不是词牌名的一项是( )。

A. 卜算子 B. 清平乐 C. 浣溪沙 D. 石灰吟

9.下列诗句中,描绘了早春时节空气湿润、草色若隐若现的独特美景的一项是( )。

A. 千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。 B. 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

C. 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。 D. 迟日江山丽,春风花草香。

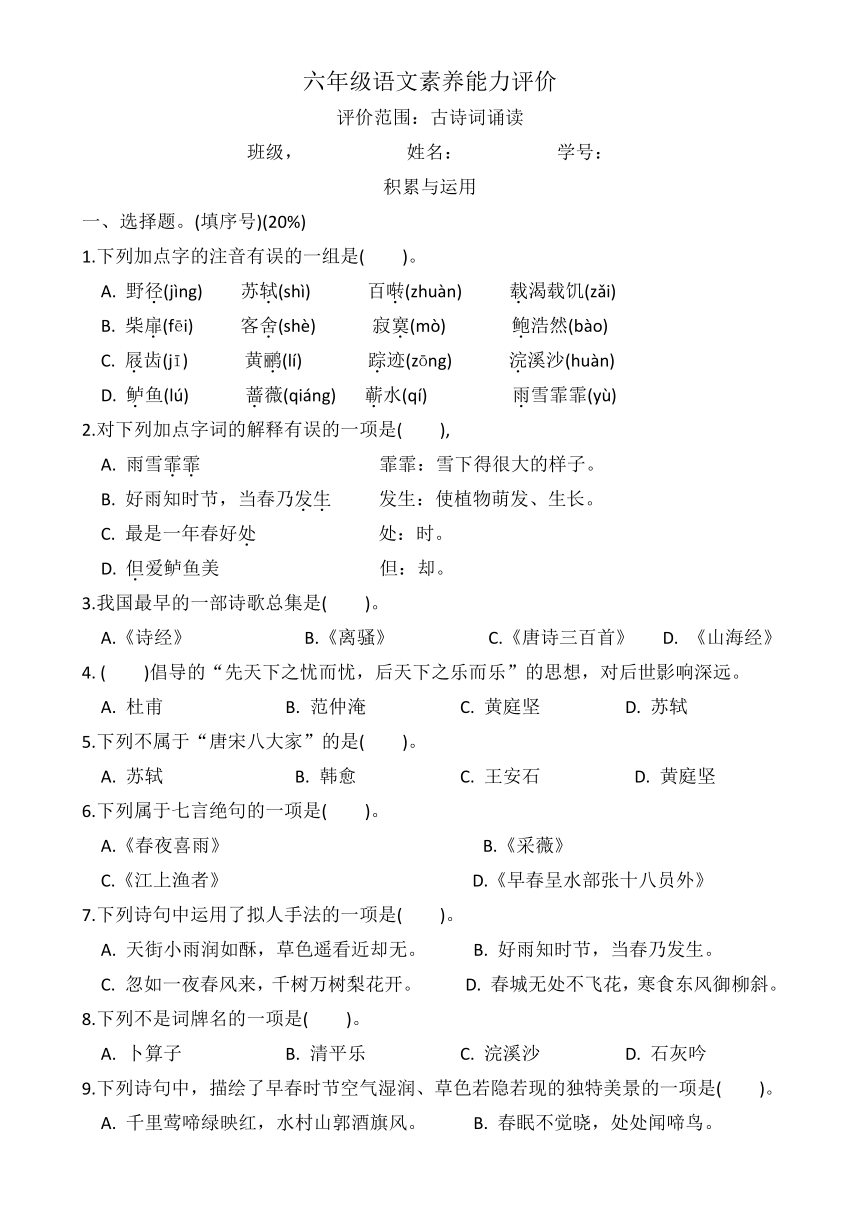

10.下列诗句中,借写春天景色抒发思乡之情的一项是( )。

A. 好雨知时节,当春乃发生。 B. 最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

C. 春风又绿江南岸,明月何时照我还。 D. 春色满园关不住, 一枝红杏出墙来。

二、填空题。(11%)

1.杜甫被后人称作" ",他的诗被称为" ”。

2. 与秦观并称"二观" ; 与 并称"苏黄"; 与

并称"李杜"; 与 并称“小李杜”。

3. 《诗经》收录了从西周到春秋时期的诗歌 篇,分为 、 、

三个部分。

4.古诗地理园。

(1)( )朝雨渑轻尘,客舍青青柳色新。

(2)( ) 一 水 间 , ( )只隔数重山。

(3)晓看红湿处,花重( )。

(4)劝君更尽一杯酒,西出( )无故人。

5.古诗词植物园。

(1)山下( )短浸溪,( )间沙路净无泥。

(2)百啭无人能解,因风飞过( )。 (3)昔我往矣,( )依依。

三、判断下列说法的对错,对的打“ √”,错的打“×”。(4%)

1.在《春夜喜雨》 一诗中,诗人详细地描绘了春雨纷飞的夜景,全诗不露“喜”字,却流露出诗人对春雨的喜爱之情。 ( )

2. 《江上渔者》 一诗描绘了渔民在浪涛中出没辛勤打鱼的画面,仅仅是为了赞美渔民勤劳的品质。 ( )

3. “春风又绿江南岸”中的“绿”字在诗中用作动词,写出了春风催生万物,使大自然焕发勃勃生机的景象。 ( )

4. 《卜算子 ·送鲍浩然之浙东》是宋代词人王观的一篇送别之作。词人把“送春”和“送别友人"交织在一起,充分表现出对友人的深情和对春天的留恋。( )

四、填诗句。(11%)

1.六年的时光转瞬即逝,我们也面临着分别。这一刻,我懂得了王维送别好友元二时所说 的"劝君更尽一杯酒, "中的真挚;也明白了"才始送春归, "中的不舍。

2.老师的关怀和谆谆教诲总是悄悄滋润着我们的心田,就像杜甫《春夜喜雨》中的诗句 所言:" , 。"

3.“ ! ”写出了苏轼被贬黄州期间保持着豁达乐观的生活态度,同时也希望人们不要徒发自伤衰老的感叹。

4.看着桌上鲜美的鲈鱼,我突然体会到渔人的不易,不禁想起范仲淹《江上渔者》中的诗句:" , 。”

5.每当听到歌手演唱《山水中国美》时,宋代词人王观《卜算子 ·送鲍浩然之浙东》中的词句" , "就会浮现在我的脑海中。

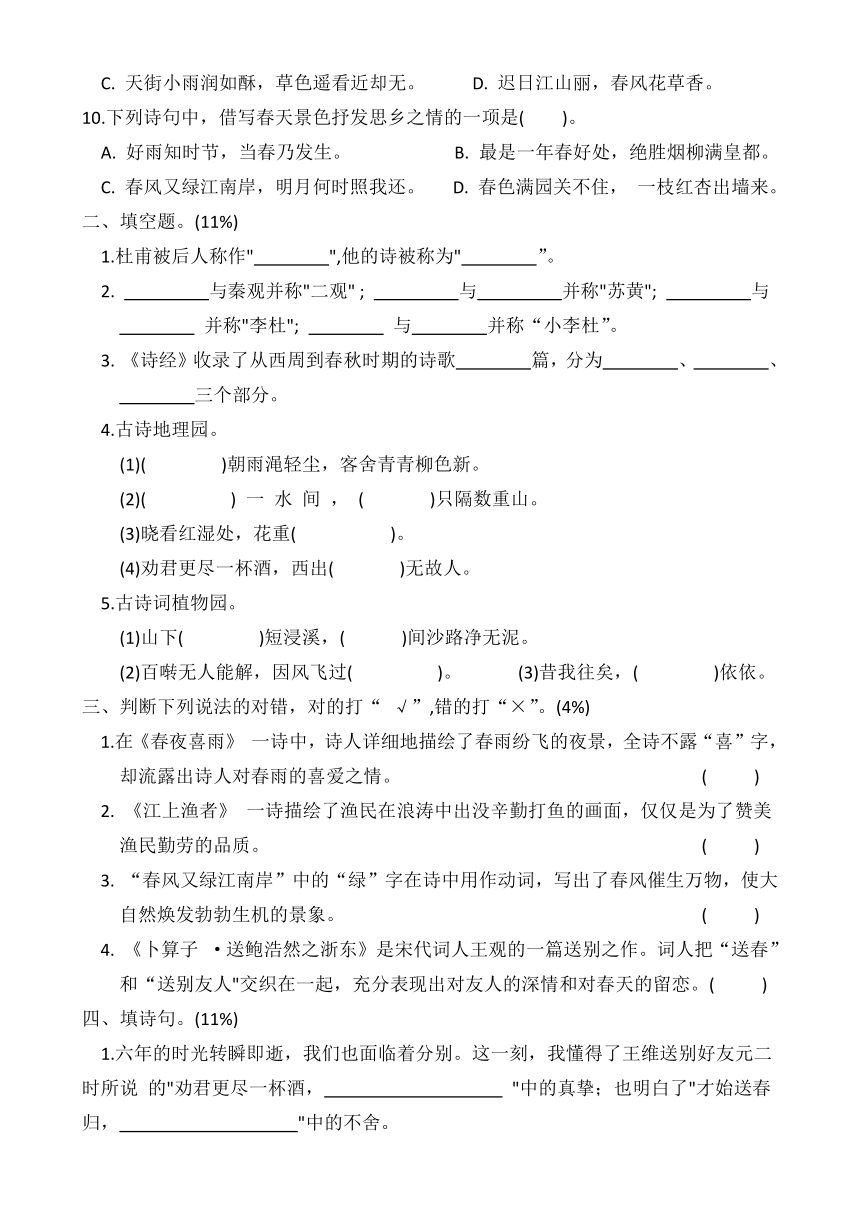

阅读与欣赏

五、阅读古诗词及非连续性文本,完成练习。(24%)

(一)清平乐

[宋]黄庭坚

春归何处 寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知 除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

1.解释下列词语。(2%)

无行路: 因风 :

2.这首词中,作者主要运用了什么修辞手法来描写春天 试着说说这样写的好处。(2%)

3.试着说说这首词和辛弃疾的《清平乐·村居》在内容上和表达的情感上有何不同。(2%)

(二)晚春

[唐]韩愈

草树知春不久归①,百般红紫斗芳菲。

杨花②榆英③无才思④,惟解漫天作雪飞。

【简介】此诗为《游城南十六首》之一,诗人当时已年近半百。

【注释】①不久归:将结束。②杨花:指柳絮。③榆荚:指榆钱,榆树的果实。④才思:才气、才情。

1.请你试着说说“草树知春不久归,百般红紫斗芳菲”的意思。(2%)

2.注意诗中加点的字,试着分析这样写的好处。(2%)

3.这是一首描写暮春景色的诗歌。诗人不写百花零落,却写草木留春而呈万紫千红的动人景象,这样写有什么好处 (2%)

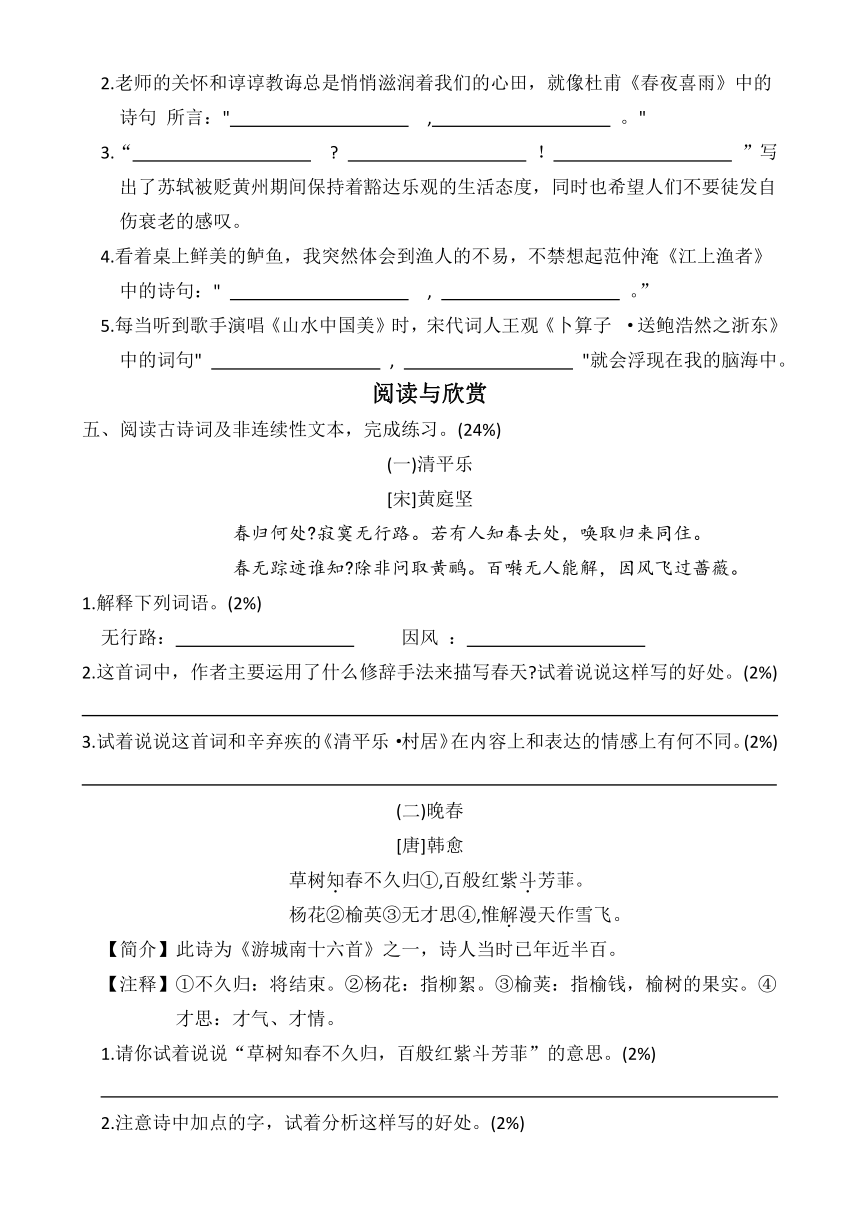

(三)菩萨蛮

[唐]韦庄

人人尽说江南好,游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。

垆边人①似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。

【简介】这首词是韦庄《菩萨蛮五首》中的第二首,是对第一首词的回应。这组词创作于韦庄晚年寓 居蜀地时期,为忆江南旧游之作。

【注释】①垆边人:卖酒的姑娘。垆,古时酒店里安放酒瓮的土台子。

1.这首词中描写了哪些景物和人物 ( )(多项选择)(2%)

A. 春水 B. 画船 C. 垆边美人 D. 霜雪

2. “江南好”表现在哪些方面 请结合词的内容加以概括。(1%)

3.下列选项中说法有误的一项是( )。(1%)

A. 这首词的上阕描写了如画的江南美景,下阕主要写貌美似月的酒家女。

B. 上阕既抓住了江南水乡的特点,又凸显了江南水乡生活的悠闲自在,为读者展现了一种在碧绿的水上、精雕细刻的画船中,听雨入眠的悠闲意境。

C. 这首词描写了江南水乡的景美和人美,既表现了作者对江南的迷恋,也抒发了作者漂泊难归的愁苦之情。

D. 当时作者的家乡正值战乱,作者为避战乱流落江南,如果当时即还乡,只能目击离乱,令人断肠,故暂不还乡。

4."菩萨蛮"是这首词的 。提到“江南好”你还会想起哪位诗(词)人的什么诗(词)句 请你写一写。(2%)

(四)

【材料一】如何提高鉴赏能力

一、要有一定的历史文化知识。

要基本了解作品产生的大背景和小背景。大背景是一个特定历史时期的政治背景和 文化背景,即在某一历史时期,绝大多数社会成员所拥有的相同或近似的思想倾向的社会 生活基础。小背景指的是作家生活的具体年代及作家具体的生活经历。因此,对于作家生平了解的程度越深越细,对其作品的理解就越深刻。

二、要掌握起码的古典诗词知识和语言表达技巧。

古典诗词,有其特殊的语言规范和音韵格式。格律体式的知识掌握得越多越熟练,对于诗词的品味就会越精确越到位。

诗词语言因受字数和形式的限制,极其凝练概括。有时为了修辞或平仄格律的需要, 还经常出现互文、倒装等情况。从某种意义上说,不能用常规的语法知识来衡量诗词作品,而要用变通灵活的思维来理解。

三、要尽量多掌握一些古代文化知识。

古代诗词是古代人对于生活和自己的表现,这样了解古代社会生活便非常重要。尤其是 要尽量多地了解古代文学与古代历史知识,多了解一些历史典故。古代诗词作品大部分都用典,不熟悉掌握所用典故的意义,也难以准确把握作品的意蕴,会成为理解上的一大障碍。

四、要用形象思维进行解读。

诗是文学的最精练的形式,文学的特点便是用形象反映生活,传达思想感情,诗词作 品尤其如此。读者在阅读时,需要通过自己的生活经验和审美感知来解开意象背后的情 思,而被解读展开的情思如果与读者的生活经验和感受有契合点时,便会引起认同感,产生所谓的共鸣。

——选自《中国古典诗词鉴赏与写作》,有删改

【材料二】《春夜洛城闻笛》的赏析

①这首《春夜洛城闻笛》,诗题蕴含丰富,几乎涵盖了全诗的内容。春夜是时间,洛城是地点,闻笛是事件。春之夜,洛城客居的诗人只身异乡,听到了《折杨柳》的笛曲,笛曲传遍了整座 城,让诗人不禁联想到这笛声不知惹起了洛城里多少和诗人一样的异乡客的乡思之情。

②“谁家玉笛暗飞声”,起句以声入境:不知谁家的庭院,飞出幽隐的玉笛声,夜渐深了,诗人辗转反侧不能成寐,那时有时无的笛曲,不经意间触动了诗人的羁旅之思。“暗飞 声”摹声,蕴藉有思:既写笛声的时断时续,也写诗人难以释怀的心绪,更与“谁家”之问相 呼应。夜已寂然,万户掩帘,可是谁人也像诗人一样心怀乡思不可遣,寤寐思服 诗人辗 转难眠之际,笛声时断时续“飞”入耳中,乡愁正浓的诗人闻听此音犹如听到天籁,其音缥 缈悠扬,如泣如诉。明明是诗人心怀乡思愁,却故言玉笛飞声入耳勾起了他的羁旅之愁,这样暗笔写愁,别具匠心。

③“散入春风满洛城”,诗人无暇探究是谁的笛声惹起了自己的乡思,因为转瞬之 间他就被这洛城里无处不在的笛声彻底俘获了。春风无须一夜, 一曲未罢的时间,整 个洛城似乎就沉浸在这无边的乡思旋律中了。“满洛城”中的“满”字,确乎是夸张之 词, 一曲笛音何以响遍一座城池 只是诗人乡思太重, 一颗思乡之心被春风带出窗外, 飞遍了东西南北,让诗人的乡居之心无处可遁。这样的心情虽不合理却合情,谁人会 责怪诗人夸大其词呢

④“此夜曲中闻折柳”,可是,此夜,诗人怎经得起《折杨柳》曲的旋律入耳 古人送 别时有折柳之俗,“柳”谐“留”音。《诗经》曰:“昔我往矣,杨柳依依。”《折杨柳》曲伤离 惜别,其音哀怨幽咽。诗人闻听此曲,客居他乡的孤愁在这个春之夜倍显深重,春柳依 依,故乡别时折柳的情形如在目前。闻笛思乡的情怀就此被凝固成诗人侧耳倾听《折 杨柳》的动人形象。

⑤ 以“何人不起故园情”为结句,诗人跳出个人乡愁的羁绊,站在所有异乡客居者 的角度,叹惋异乡客思之情。可见,诗人的这番乡思之愁,由来已久,随时等待喷薄, “此夜”的笛声,不过是个引子而已。

⑥这首七言绝句,以乡思为主题,并无新意,然而以“闻笛”勾连全诗,紧扣一个 “闻”字,既刻画了自己作为闻笛思乡者的形象,也刻画了一个不曾露面的吹笛人的形 象,这两个形象在春夜里以笛声作媒介共同成为乡愁者的经典形象代言人,隐在诗的 字里行间,果不其然打动了诸多听众。

——选自《中国古典诗词名家菁华赏析 · 李白诗词赏析》,有删改

1.材料一是从( )这几个方面来讲“如何提高鉴赏能力”这一问题的。(多项选择)

(1%)

A. 要有一定的历史文化知识。 B. 要掌握起码的古典诗词知识和语言表达技巧。

C. 要多掌握一些古代文化知识。 D. 要用形象思维进行解读。

2.材料二的第①段是从( )的角度来赏析古诗的。(1%)

A. 诗题 B. 背景 C. 文化 D. 语言规范

3.材料二中,作者赏析“谁家玉笛暗飞声”这句话时,先写了 ,再抓住关键词" "写了笛声的 ,最后写了 。(4%)

表达与交流

六、习作。(30%)

仔细阅读第五题中阅读(四)的材料二,然后试着赏析一下《泊船瓜洲》

参考答案

一、1 .A 2.D 3.A 4.B 5.D 6.D 7.B8.D 9.C 10.C

二、1. 诗圣 诗史

2.王观 苏轼 黄庭坚 李白 杜甫 李商隐 杜牧

3.305 风 雅 颂

4. (1)渭城 (2)京口瓜洲 钟 山 (3)锦官城 (4)阳关

5. (1)兰芽 松 (2)蔷薇 (3)杨柳

三、1. √ 2. × 3. √ 4. √

四、1. 西出阳关无故人 又送君归去

2. 随风潜入夜 润物细无声

3. 谁道人生无再少 门前流水尚能西 休将白发唱黄鸡

4. 君看一叶舟 出没风波里

5. 水是眼波横 山是眉峰聚

五、(一)1.没有留下春去的行踪。 借着风势。

2. 拟人。将春天"人格化",幻想其去 处,唤其归来同住,最终难见其踪影, 将自然季节描写得生动活泼,寄托了 词人对春的喜爱和对“无法与春住” 的无奈之情。

3. 辛弃疾的《清平乐 ·村居》通过对农 村清新秀丽、朴素雅静的环境的描 写,对翁媪及其三子形象的刻画,表 达了词人对农村和平宁静生活的喜 爱之情。黄庭坚的《清平乐》是一首 清新的惜春词,上阕写春在不知不觉 中过去,下阕写春无踪影可以追寻。 作者通过拟人的手法和一连串清丽 美好的想象,将惜春之情和寻春之意 委婉地表达了出来。

(二)1.花草树木得知春天不久就要离去,都 想留住春天的脚步,于是争奇斗艳, 人间万紫千红,繁花似锦。

2. 诗中加点的字运用了拟人的手法。 花草树木本属无情物,在诗人笔下, 竟然能“知”,能“斗”,还能“解”。生 动形象的惜春争艳的场景描写,表达 出诗人对春天大好风光的珍惜之情。

3. 诗人体物入微,发前人未得之秘,反一般诗人晚春迟暮之感,摹花草灿烂之

情状,展晚春满目之风采。寥寥几笔,便给人满眼风光、耳目一新的感觉。

(三)1.ABC

2. 江南景色明丽,生活悠闲,人物美好, 令游子流连忘返。

3. A

4. 词牌名 (示例)白居易的《忆江南》: 江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南

(四)1.ABCD 2.A 3. 诗句的意思 暗飞声 时断时续 诗人的思乡情

评价范围:古诗词诵读

班级, 姓名: 学号:

积累与运用

一、选择题。(填序号)(20%)

1.下列加点字的注音有误的一组是( )。

A. 野径(jìng) 苏轼(shì) 百啭(zhuàn) 载渴载饥(zǎi)

B. 柴扉(fēi) 客舍(shè) 寂寞(mò) 鲍浩然(bào)

C. 屐齿(jī) 黄鹂(lí) 踪迹(zōng) 浣溪沙(huàn)

D. 鲈鱼(lú) 蔷薇(qiáng) 蕲水(qí) 雨雪霏霏(yù)

2.对下列加点字词的解释有误的一项是( ),

A. 雨雪霏霏 霏霏:雪下得很大的样子。

B. 好雨知时节,当春乃发生 发生:使植物萌发、生长。

C. 最是一年春好处 处:时。

D. 但爱鲈鱼美 但:却。

3.我国最早的一部诗歌总集是( )。

A.《诗经》 B.《离骚》 C.《唐诗三百首》 D. 《山海经》

4. ( )倡导的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的思想,对后世影响深远。

A. 杜甫 B. 范仲淹 C. 黄庭坚 D. 苏轼

5.下列不属于“唐宋八大家”的是( )。

A. 苏轼 B. 韩愈 C. 王安石 D. 黄庭坚

6.下列属于七言绝句的一项是( )。

A.《春夜喜雨》 B.《采薇》

C.《江上渔者》 D.《早春呈水部张十八员外》

7.下列诗句中运用了拟人手法的一项是( )。

A. 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。 B. 好雨知时节,当春乃发生。

C. 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 D. 春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

8.下列不是词牌名的一项是( )。

A. 卜算子 B. 清平乐 C. 浣溪沙 D. 石灰吟

9.下列诗句中,描绘了早春时节空气湿润、草色若隐若现的独特美景的一项是( )。

A. 千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。 B. 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

C. 天街小雨润如酥,草色遥看近却无。 D. 迟日江山丽,春风花草香。

10.下列诗句中,借写春天景色抒发思乡之情的一项是( )。

A. 好雨知时节,当春乃发生。 B. 最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

C. 春风又绿江南岸,明月何时照我还。 D. 春色满园关不住, 一枝红杏出墙来。

二、填空题。(11%)

1.杜甫被后人称作" ",他的诗被称为" ”。

2. 与秦观并称"二观" ; 与 并称"苏黄"; 与

并称"李杜"; 与 并称“小李杜”。

3. 《诗经》收录了从西周到春秋时期的诗歌 篇,分为 、 、

三个部分。

4.古诗地理园。

(1)( )朝雨渑轻尘,客舍青青柳色新。

(2)( ) 一 水 间 , ( )只隔数重山。

(3)晓看红湿处,花重( )。

(4)劝君更尽一杯酒,西出( )无故人。

5.古诗词植物园。

(1)山下( )短浸溪,( )间沙路净无泥。

(2)百啭无人能解,因风飞过( )。 (3)昔我往矣,( )依依。

三、判断下列说法的对错,对的打“ √”,错的打“×”。(4%)

1.在《春夜喜雨》 一诗中,诗人详细地描绘了春雨纷飞的夜景,全诗不露“喜”字,却流露出诗人对春雨的喜爱之情。 ( )

2. 《江上渔者》 一诗描绘了渔民在浪涛中出没辛勤打鱼的画面,仅仅是为了赞美渔民勤劳的品质。 ( )

3. “春风又绿江南岸”中的“绿”字在诗中用作动词,写出了春风催生万物,使大自然焕发勃勃生机的景象。 ( )

4. 《卜算子 ·送鲍浩然之浙东》是宋代词人王观的一篇送别之作。词人把“送春”和“送别友人"交织在一起,充分表现出对友人的深情和对春天的留恋。( )

四、填诗句。(11%)

1.六年的时光转瞬即逝,我们也面临着分别。这一刻,我懂得了王维送别好友元二时所说 的"劝君更尽一杯酒, "中的真挚;也明白了"才始送春归, "中的不舍。

2.老师的关怀和谆谆教诲总是悄悄滋润着我们的心田,就像杜甫《春夜喜雨》中的诗句 所言:" , 。"

3.“ ! ”写出了苏轼被贬黄州期间保持着豁达乐观的生活态度,同时也希望人们不要徒发自伤衰老的感叹。

4.看着桌上鲜美的鲈鱼,我突然体会到渔人的不易,不禁想起范仲淹《江上渔者》中的诗句:" , 。”

5.每当听到歌手演唱《山水中国美》时,宋代词人王观《卜算子 ·送鲍浩然之浙东》中的词句" , "就会浮现在我的脑海中。

阅读与欣赏

五、阅读古诗词及非连续性文本,完成练习。(24%)

(一)清平乐

[宋]黄庭坚

春归何处 寂寞无行路。若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知 除非问取黄鹂。百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

1.解释下列词语。(2%)

无行路: 因风 :

2.这首词中,作者主要运用了什么修辞手法来描写春天 试着说说这样写的好处。(2%)

3.试着说说这首词和辛弃疾的《清平乐·村居》在内容上和表达的情感上有何不同。(2%)

(二)晚春

[唐]韩愈

草树知春不久归①,百般红紫斗芳菲。

杨花②榆英③无才思④,惟解漫天作雪飞。

【简介】此诗为《游城南十六首》之一,诗人当时已年近半百。

【注释】①不久归:将结束。②杨花:指柳絮。③榆荚:指榆钱,榆树的果实。④才思:才气、才情。

1.请你试着说说“草树知春不久归,百般红紫斗芳菲”的意思。(2%)

2.注意诗中加点的字,试着分析这样写的好处。(2%)

3.这是一首描写暮春景色的诗歌。诗人不写百花零落,却写草木留春而呈万紫千红的动人景象,这样写有什么好处 (2%)

(三)菩萨蛮

[唐]韦庄

人人尽说江南好,游人只合江南老。春水碧于天,画船听雨眠。

垆边人①似月,皓腕凝霜雪。未老莫还乡,还乡须断肠。

【简介】这首词是韦庄《菩萨蛮五首》中的第二首,是对第一首词的回应。这组词创作于韦庄晚年寓 居蜀地时期,为忆江南旧游之作。

【注释】①垆边人:卖酒的姑娘。垆,古时酒店里安放酒瓮的土台子。

1.这首词中描写了哪些景物和人物 ( )(多项选择)(2%)

A. 春水 B. 画船 C. 垆边美人 D. 霜雪

2. “江南好”表现在哪些方面 请结合词的内容加以概括。(1%)

3.下列选项中说法有误的一项是( )。(1%)

A. 这首词的上阕描写了如画的江南美景,下阕主要写貌美似月的酒家女。

B. 上阕既抓住了江南水乡的特点,又凸显了江南水乡生活的悠闲自在,为读者展现了一种在碧绿的水上、精雕细刻的画船中,听雨入眠的悠闲意境。

C. 这首词描写了江南水乡的景美和人美,既表现了作者对江南的迷恋,也抒发了作者漂泊难归的愁苦之情。

D. 当时作者的家乡正值战乱,作者为避战乱流落江南,如果当时即还乡,只能目击离乱,令人断肠,故暂不还乡。

4."菩萨蛮"是这首词的 。提到“江南好”你还会想起哪位诗(词)人的什么诗(词)句 请你写一写。(2%)

(四)

【材料一】如何提高鉴赏能力

一、要有一定的历史文化知识。

要基本了解作品产生的大背景和小背景。大背景是一个特定历史时期的政治背景和 文化背景,即在某一历史时期,绝大多数社会成员所拥有的相同或近似的思想倾向的社会 生活基础。小背景指的是作家生活的具体年代及作家具体的生活经历。因此,对于作家生平了解的程度越深越细,对其作品的理解就越深刻。

二、要掌握起码的古典诗词知识和语言表达技巧。

古典诗词,有其特殊的语言规范和音韵格式。格律体式的知识掌握得越多越熟练,对于诗词的品味就会越精确越到位。

诗词语言因受字数和形式的限制,极其凝练概括。有时为了修辞或平仄格律的需要, 还经常出现互文、倒装等情况。从某种意义上说,不能用常规的语法知识来衡量诗词作品,而要用变通灵活的思维来理解。

三、要尽量多掌握一些古代文化知识。

古代诗词是古代人对于生活和自己的表现,这样了解古代社会生活便非常重要。尤其是 要尽量多地了解古代文学与古代历史知识,多了解一些历史典故。古代诗词作品大部分都用典,不熟悉掌握所用典故的意义,也难以准确把握作品的意蕴,会成为理解上的一大障碍。

四、要用形象思维进行解读。

诗是文学的最精练的形式,文学的特点便是用形象反映生活,传达思想感情,诗词作 品尤其如此。读者在阅读时,需要通过自己的生活经验和审美感知来解开意象背后的情 思,而被解读展开的情思如果与读者的生活经验和感受有契合点时,便会引起认同感,产生所谓的共鸣。

——选自《中国古典诗词鉴赏与写作》,有删改

【材料二】《春夜洛城闻笛》的赏析

①这首《春夜洛城闻笛》,诗题蕴含丰富,几乎涵盖了全诗的内容。春夜是时间,洛城是地点,闻笛是事件。春之夜,洛城客居的诗人只身异乡,听到了《折杨柳》的笛曲,笛曲传遍了整座 城,让诗人不禁联想到这笛声不知惹起了洛城里多少和诗人一样的异乡客的乡思之情。

②“谁家玉笛暗飞声”,起句以声入境:不知谁家的庭院,飞出幽隐的玉笛声,夜渐深了,诗人辗转反侧不能成寐,那时有时无的笛曲,不经意间触动了诗人的羁旅之思。“暗飞 声”摹声,蕴藉有思:既写笛声的时断时续,也写诗人难以释怀的心绪,更与“谁家”之问相 呼应。夜已寂然,万户掩帘,可是谁人也像诗人一样心怀乡思不可遣,寤寐思服 诗人辗 转难眠之际,笛声时断时续“飞”入耳中,乡愁正浓的诗人闻听此音犹如听到天籁,其音缥 缈悠扬,如泣如诉。明明是诗人心怀乡思愁,却故言玉笛飞声入耳勾起了他的羁旅之愁,这样暗笔写愁,别具匠心。

③“散入春风满洛城”,诗人无暇探究是谁的笛声惹起了自己的乡思,因为转瞬之 间他就被这洛城里无处不在的笛声彻底俘获了。春风无须一夜, 一曲未罢的时间,整 个洛城似乎就沉浸在这无边的乡思旋律中了。“满洛城”中的“满”字,确乎是夸张之 词, 一曲笛音何以响遍一座城池 只是诗人乡思太重, 一颗思乡之心被春风带出窗外, 飞遍了东西南北,让诗人的乡居之心无处可遁。这样的心情虽不合理却合情,谁人会 责怪诗人夸大其词呢

④“此夜曲中闻折柳”,可是,此夜,诗人怎经得起《折杨柳》曲的旋律入耳 古人送 别时有折柳之俗,“柳”谐“留”音。《诗经》曰:“昔我往矣,杨柳依依。”《折杨柳》曲伤离 惜别,其音哀怨幽咽。诗人闻听此曲,客居他乡的孤愁在这个春之夜倍显深重,春柳依 依,故乡别时折柳的情形如在目前。闻笛思乡的情怀就此被凝固成诗人侧耳倾听《折 杨柳》的动人形象。

⑤ 以“何人不起故园情”为结句,诗人跳出个人乡愁的羁绊,站在所有异乡客居者 的角度,叹惋异乡客思之情。可见,诗人的这番乡思之愁,由来已久,随时等待喷薄, “此夜”的笛声,不过是个引子而已。

⑥这首七言绝句,以乡思为主题,并无新意,然而以“闻笛”勾连全诗,紧扣一个 “闻”字,既刻画了自己作为闻笛思乡者的形象,也刻画了一个不曾露面的吹笛人的形 象,这两个形象在春夜里以笛声作媒介共同成为乡愁者的经典形象代言人,隐在诗的 字里行间,果不其然打动了诸多听众。

——选自《中国古典诗词名家菁华赏析 · 李白诗词赏析》,有删改

1.材料一是从( )这几个方面来讲“如何提高鉴赏能力”这一问题的。(多项选择)

(1%)

A. 要有一定的历史文化知识。 B. 要掌握起码的古典诗词知识和语言表达技巧。

C. 要多掌握一些古代文化知识。 D. 要用形象思维进行解读。

2.材料二的第①段是从( )的角度来赏析古诗的。(1%)

A. 诗题 B. 背景 C. 文化 D. 语言规范

3.材料二中,作者赏析“谁家玉笛暗飞声”这句话时,先写了 ,再抓住关键词" "写了笛声的 ,最后写了 。(4%)

表达与交流

六、习作。(30%)

仔细阅读第五题中阅读(四)的材料二,然后试着赏析一下《泊船瓜洲》

参考答案

一、1 .A 2.D 3.A 4.B 5.D 6.D 7.B8.D 9.C 10.C

二、1. 诗圣 诗史

2.王观 苏轼 黄庭坚 李白 杜甫 李商隐 杜牧

3.305 风 雅 颂

4. (1)渭城 (2)京口瓜洲 钟 山 (3)锦官城 (4)阳关

5. (1)兰芽 松 (2)蔷薇 (3)杨柳

三、1. √ 2. × 3. √ 4. √

四、1. 西出阳关无故人 又送君归去

2. 随风潜入夜 润物细无声

3. 谁道人生无再少 门前流水尚能西 休将白发唱黄鸡

4. 君看一叶舟 出没风波里

5. 水是眼波横 山是眉峰聚

五、(一)1.没有留下春去的行踪。 借着风势。

2. 拟人。将春天"人格化",幻想其去 处,唤其归来同住,最终难见其踪影, 将自然季节描写得生动活泼,寄托了 词人对春的喜爱和对“无法与春住” 的无奈之情。

3. 辛弃疾的《清平乐 ·村居》通过对农 村清新秀丽、朴素雅静的环境的描 写,对翁媪及其三子形象的刻画,表 达了词人对农村和平宁静生活的喜 爱之情。黄庭坚的《清平乐》是一首 清新的惜春词,上阕写春在不知不觉 中过去,下阕写春无踪影可以追寻。 作者通过拟人的手法和一连串清丽 美好的想象,将惜春之情和寻春之意 委婉地表达了出来。

(二)1.花草树木得知春天不久就要离去,都 想留住春天的脚步,于是争奇斗艳, 人间万紫千红,繁花似锦。

2. 诗中加点的字运用了拟人的手法。 花草树木本属无情物,在诗人笔下, 竟然能“知”,能“斗”,还能“解”。生 动形象的惜春争艳的场景描写,表达 出诗人对春天大好风光的珍惜之情。

3. 诗人体物入微,发前人未得之秘,反一般诗人晚春迟暮之感,摹花草灿烂之

情状,展晚春满目之风采。寥寥几笔,便给人满眼风光、耳目一新的感觉。

(三)1.ABC

2. 江南景色明丽,生活悠闲,人物美好, 令游子流连忘返。

3. A

4. 词牌名 (示例)白居易的《忆江南》: 江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南

(四)1.ABCD 2.A 3. 诗句的意思 暗飞声 时断时续 诗人的思乡情

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐