地理湘教版(2019)选择性必修1 3.1气压带、风带的形成与移动(共70张ppt)

文档属性

| 名称 | 地理湘教版(2019)选择性必修1 3.1气压带、风带的形成与移动(共70张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-05-28 08:29:41 | ||

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

第三章 第一节 课时1

运用示意图,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理景观形成的影响。

说明水平气压梯度力、摩擦力、地转偏向力对风的影响。(综合思维)

1

2

结合示意图,阐明高空风和近地面风的形成过程。(综合思维)

3

学会阅读等压线图,在等压线图中分析风力、风向等。(地理实践力)

零级风,烟直上;一级风,烟稍偏;

二级风,树叶响;三级风,旗翩翩。

四级风,灰尘起;五级风,起波澜;

六级风,大树摇;七级风,行路难。

八级风,树枝断;九级风,烟囱坍;

十级风,树根拔;十一级,陆罕见。

十二级,更少有,风怒吼,浪滔天。

风速歌一般是为了让幼儿园小朋友及中小学生记住风力等级特征而编写的歌谣。

通过风速歌,可以知道风力等级的直观印象。以下为其中一首:

你知道风是怎样形成的吗? 风力的大小和什么因素有关?

495

1015

地面

A

A,

热

冷

冷

高

高

高

低

低

低

B,

C,

C

B

497.5

495

492.5

495

492.5

495

1012.5

1015

1015

1015

1017.5

1017.5

单位(hPa)

近地面

高空

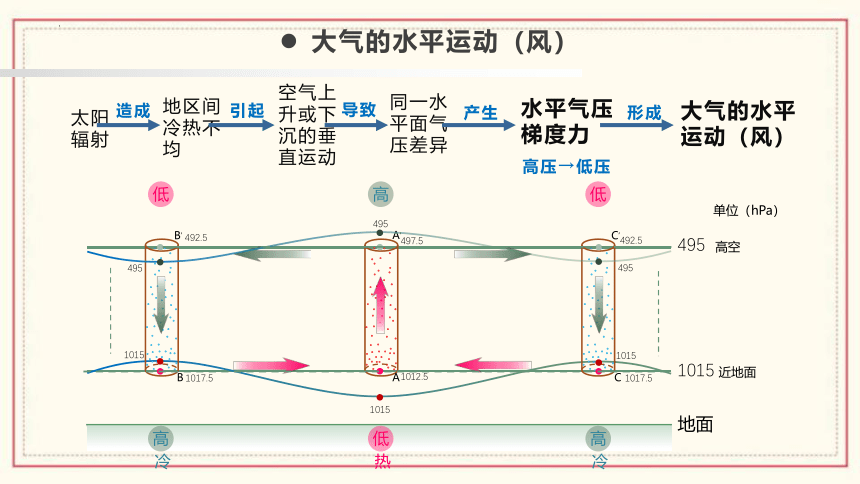

同一水平面气压差异

水平气压梯度力

高压→低压

大气的水平运动(风)

太阳辐射

地区间冷热不均

空气上升或下沉的垂直运动

造成

引起

导致

产生

形成

大气的水平运动(风)

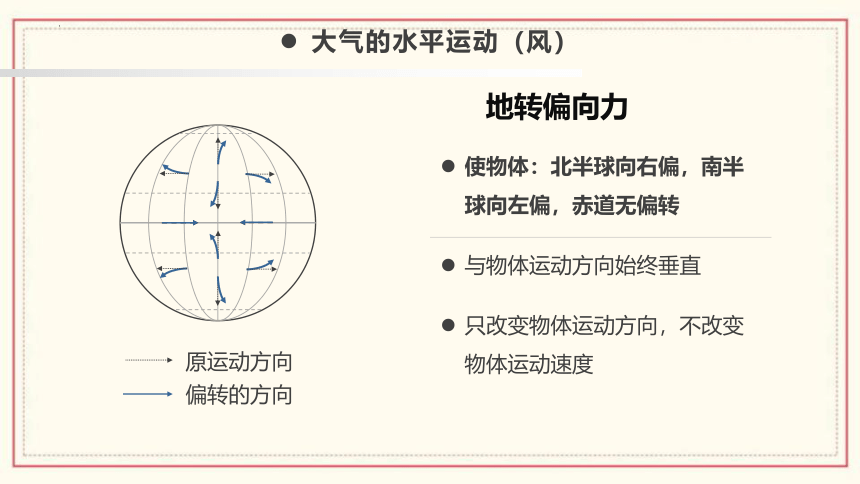

使物体:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道无偏转

与物体运动方向始终垂直

只改变物体运动方向,不改变物体运动速度

原运动方向

偏转的方向

地转偏向力

大气的水平运动(风)

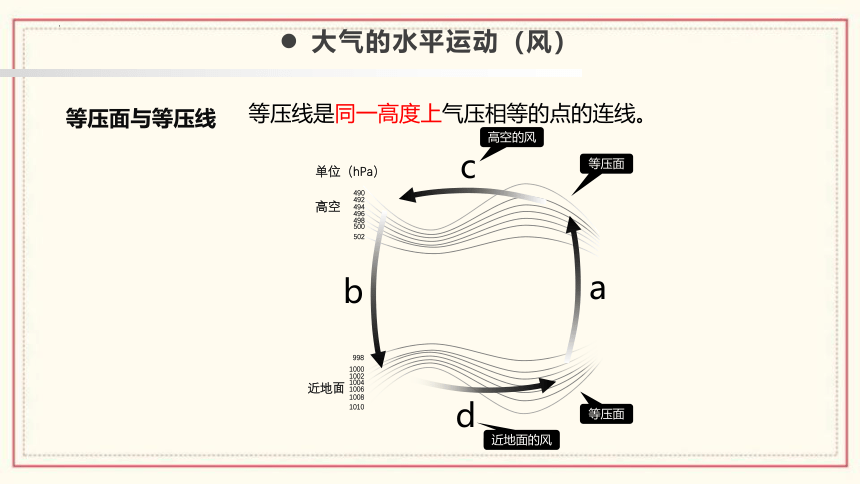

等压面

a

d

b

c

1000

1010

1008

1006

1004

1002

998

490

492

494

496

498

500

502

单位(hPa)

高空

近地面

高空的风

近地面的风

等压面

等压面与等压线

等压线是同一高度上气压相等的点的连线。

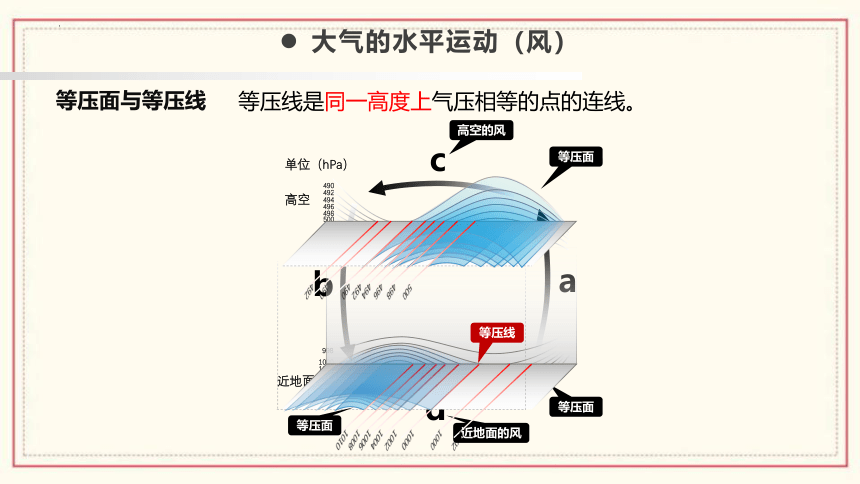

大气的水平运动(风)

等压面

高空的风

近地面的风

等压面

490

492

494

496

498

500

502

1000

1010

1008

1006

1004

1002

998

单位(hPa)

高空

近地面

a

d

b

c

等压线

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

1000

1002

等压面

490

492

等压面与等压线

等压线是同一高度上气压相等的点的连线。

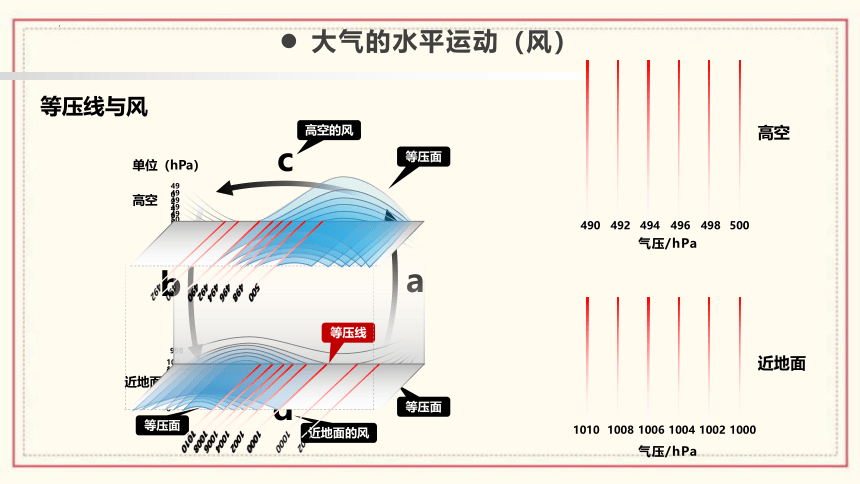

大气的水平运动(风)

等压面

高空的风

近地面的风

等压面

490

492

494

496

498

500

502

1000

1010

1008

1006

1004

1002

998

单位(hPa)

高空

近地面

a

d

b

c

等压线

500

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

1000

1002

等压面

490

492

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

498

496

494

492

490

1000

1002

1004

1006

1008

1010

气压/hPa

高空

气压/hPa

近地面

等压线与风

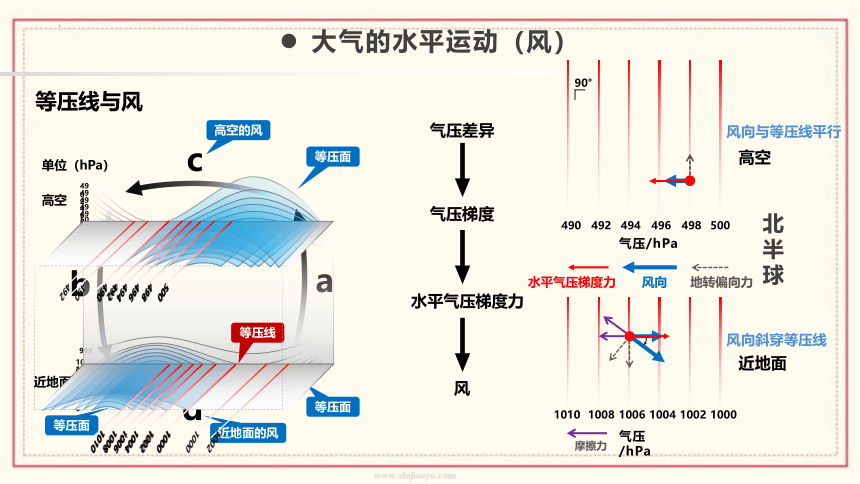

大气的水平运动(风)

等压面

高空的风

近地面的风

等压面

490

492

494

496

498

500

502

1000

1010

1008

1006

1004

1002

998

单位(hPa)

高空

近地面

a

d

b

c

等压线

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

1000

1002

等压面

490

492

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

500

498

496

494

492

490

1000

1002

1004

1006

1008

1010

气压/hPa

高空

气压/hPa

近地面

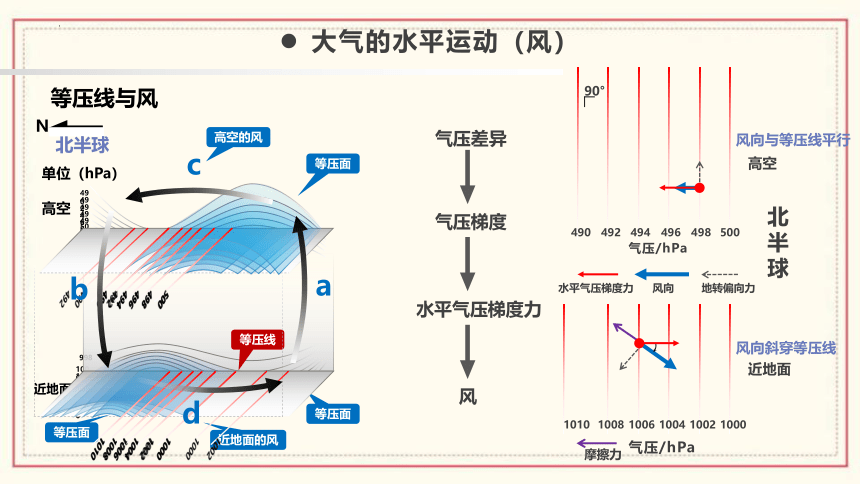

气压差异

气压梯度

水平气压梯度力

风

水平气压梯度力

风向

地转偏向力

北半球

风向与等压线平行

摩擦力

风向斜穿等压线

90°

等压线与风

大气的水平运动(风)

等压面

高空的风

近地面的风

等压面

490

492

494

496

498

500

502

1000

1010

1008

1006

1004

1002

998

单位(hPa)

高空

近地面

等压线

500

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

1000

1002

等压面

490

492

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

498

496

494

492

490

1000

1002

1004

1006

1008

1010

气压/hPa

高空

气压/hPa

近地面

气压差异

气压梯度

水平气压梯度力

风

水平气压梯度力

风向

地转偏向力

摩擦力

90°

a

b

c

d

N

等压线与风

北半球

风向与等压线平行

风向斜穿等压线

北半球

大气的水平运动(风)

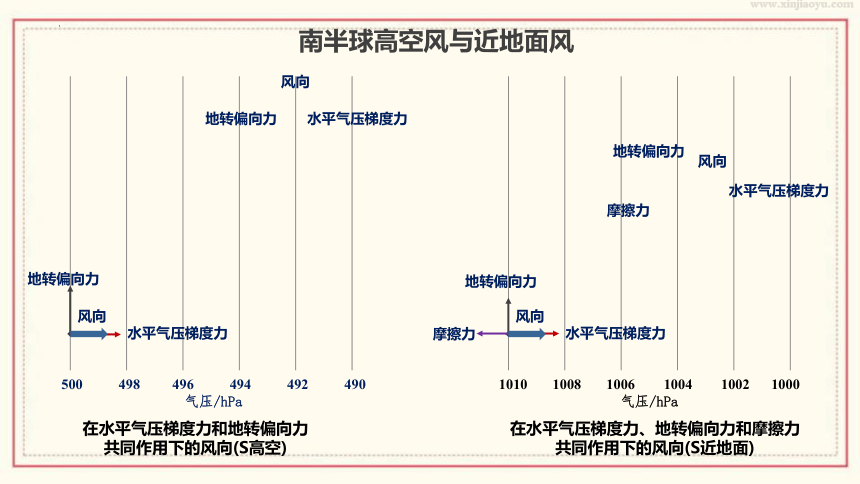

南半球高空风与近地面风

500 498 496 494 492 490

气压/hPa

在水平气压梯度力和地转偏向力共同作用下的风向(S高空)

水平气压梯度力

地转偏向力

风向

水平气压梯度力

地转偏向力

风向

1010 1008 1006 1004 1002 1000

气压/hPa

在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同作用下的风向(S近地面)

水平气压梯度力

地转偏向力

风向

摩擦力

水平气压梯度力

地转偏向力

风向

摩擦力

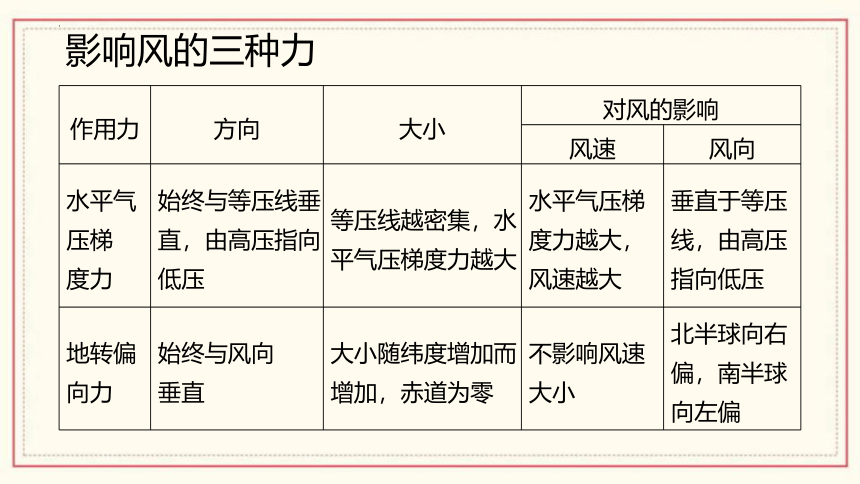

影响风的三种力

作用力 方向 大小 对风的影响 风速 风向

水平气压梯 度力 始终与等压线垂直,由高压指向低压 等压线越密集,水平气压梯度力越大 水平气压梯度力越大,风速越大 垂直于等压线,由高压指向低压

地转偏 向力 始终与风向 垂直 大小随纬度增加而增加,赤道为零 不影响风速大小 北半球向右偏,南半球向左偏

影响风的三种力

摩擦力 始终与风向相反 大小与下垫面性质有关,下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大,反之 越小 使风速减小 与水平气压梯度力和地转偏向力共同作用,使风向总是与等压线之间成一夹角

(1)风向标由风杆和风尾组成,风杆(长线段)上绘有风尾(短线段)的一方指示风向。风尾上的横杠表示风速,一横表示风力2级,最多三横,为6级,风力再大就用风旗表示,例如“ ”表示北风4级。如下右图中为西北风(风力4级)。

根据风向标和风向玫瑰图判断风向

根据风向标和风向玫瑰图判断风向

(2)“风向玫瑰图”是一个给定地点一段时间内的风向分布图。通过它可以得知当地的主导风向和最小风频。最常见的风向玫瑰图是一个不规则的折线图,折线上不同的点的方位即为该地区的风向,折线上的点与原点之间的距离和这个方向的风频成正比。如下图中表示的主导风向为东风。

(1)风向的判定

第一步:画出与等压线垂直的水平气压梯度力。

第二步:确定南北半球。

第三步:按照地转偏向力“南左北右”的偏转规律,画出与水平气

压梯度力成30°~45°偏角的风向(近地面),或画出与等压线平行的风向(高空)。(如图)

(2)巧用左右手法则判断风向

①北半球用右手,南半球用左手。

②伸出左(右)手,手心向上,让四指指向水平气压梯度力的方向,

拇指指向就是气流偏转方向。高空的风向与水平气压梯度力方向垂直;近地面的风向与水平气压梯度力方向成一锐角。如图:

(3)风力的判读方法

风力的大小取决于水平气压梯度力的大小,因此,等压线密集处→水平气压梯度力大→风力大。如上图,风力:A>B>C>D。

第三章 第一节 课时2

麦哲伦带领的帆船队实现了人类第一次环球航行。

船队经过南美洲南端的海峡时,风大浪高。船队进入30°S附近海域时,平静无风,炎热少雨。离开该海域后,沿途一直吹着东南风。 后来,东南风渐渐减弱,进入赤道附近海域时,风平浪静。

——Magellan's global voyage

麦哲伦

葡萄牙著名航海家和探险家

麦哲伦环球航行

麦哲伦船队哪段航程是逆风航行

哪段航程最为轻松?为什么船队在经过30° s附近海域时十分艰难

三圈环流

赤道低气压带的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道地区接受太阳辐射能量多,近地面的空气受热膨胀上升,空气密度减小,气压降低

这样赤道地区就形成了一个低压带 —— 赤道低压带

赤道低压带

三圈环流

与气压带的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

受地转偏向力影响,向北流的一支逐渐向右偏转成西南风,到达北纬30°附近高空时偏转成了西风

三圈环流

副热带高压带的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

来自赤道高空的气流在这里不断堆积下沉,使地面气压升高,形成副热带高压带

三圈环流

东北信风的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

东北信风

在近地面,从副热带高压带流出的气流,一部分向南流向赤道低压带,逐渐向右偏转成东北风,称为东北信风

三圈环流

低纬度环流圈的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

东北信风

北半球东北信风与南半球的东南信风在赤道地区辐合上升

这样,便在赤道与北纬30°之间形成一个低纬度环流圈

三圈环流

盛行西风的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

水平气压梯度力

盛行西风

东北信风

在近地面,从副热带高压带向北流出的气流,逐渐向右偏转成西南风,称为盛行西风

三圈环流

极地高压带的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

水平气压梯度力

盛行西风

东北信风

北极及其附近是纬度最高的地区,接受的太阳辐射能量最少,终年寒冷,空气堆积下沉,形成极地高压带

极地高压带

三圈环流

极地东风的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

水平气压梯度力

盛行西风

东北信风

极地高压带

极地东风

从极地高压带向南流的气流,逐渐向右偏转成东北风,称为极地东风

三圈环流

副极地低压带的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

水平气压梯度力

盛行西风

东北信风

极地高压带

极地东风

副极地低压带

极地东风与较暖的盛行西风在北纬60°附近相遇,暖而轻的盛行西风气流爬升到冷而重的极地东风气流之上,形成一个相对的低压带,称为副极地低压带

极锋

三圈环流

中高纬度环流圈的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

水平气压梯度力

盛行西风

东北信风

极地高压带

极地东风

副极地低压带

从副极地低压带上升的气流在高空又分别流向副热带和极地上空,从而形成了

中纬度与高纬度环流圈

极锋

航海家们发现,进入30°纬度时帆船无法航行,海上贸易大受影响。古时,很多帆船都载着许多马匹,由于草料和淡水不足,马匹相继死掉,吃不完的马肉只好投进大海里喂鱼。后来,人们把这个无风的30°纬度称为“马纬度”。

1.除“马纬度”外,地球上还有哪个海区是无风地带?

南北纬5°之间海区和南北纬60°附近海区。

北极

南极

赤道

2.假设地球不自转、地表性质均一,画出赤道与极地间的热力环流。

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

60°S

90°S

赤道低压带

受热膨胀上升

重力堆积下沉

相互碰撞抬升

寒冷堆积下沉

副热带高气压带

极地高气压带

副极地低气压带

3.假设地表性质均一,在地球自转的影响下会形成三圈环流。画出三圈环流及气压带风带的分布,尝试分析各气压带风带的干湿状况。

极锋

多雨

干燥

湿润

干燥

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

60°S

90°S

赤道低压带

受热膨胀上升

重力堆积下沉

相互碰撞抬升

寒冷堆积下沉

副热带高气压带

极地高气压带

副极地低气压带

极锋

重力堆积下沉

相互碰撞抬升

寒冷堆积下沉

副热带高气压带

极地高气压带

副极地低气压带

3.假设地表性质均一,在地球自转的影响下会形成三圈环流。画出三圈环流及气压带风带的分布,尝试分析各气压带风带的干湿状况。

多雨

干燥

湿润

干燥

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

60°S

90°S

受热膨胀上升

重力堆积下沉

相互碰撞抬升

寒冷堆积下沉

极锋

重力堆积下沉

相互碰撞抬升

寒冷堆积下沉

赤道低压带

极地高气压带

副极地低气压带

副热带高气压带

极地高气压带

副极地低气压带

副热带高气压带

东北信风带

盛行西风带

极地东风带

东南信风带

盛行西风带

极地东风带

3.假设地表性质均一,在地球自转的影响下会形成三圈环流。画出三圈环流及气压带风带的分布,尝试分析各气压带风带的干湿状况。

干燥

湿润

干燥

多雨

干燥

湿润

干燥

( )气压带

( )气压带

( )气压带

赤道低气压带

( )风带

( )风带

东北信风带

( )气压

( )气压

( )气压

低气压

东北风

( )风

( )风

90°

60°

30°

0°

受热膨胀上升

堆积( )

暖而轻气流爬升到冷而重气流之上,形成( )气流

冷却收缩( )

( )环流

( )环流

( )环流

近地面

高空

结合课文关于三圈环流的描述,将图中内容填写完整。

极地高

副极地低

副热带高

中纬西

极地东

高

高

低

东北

西南

下沉

下沉

上升

高纬

中纬

低纬

北半球三圈环流知识整理

思考

不同形式的风带分布图

归纳

气压带和风带从不同角度观察会有不同的表现形式,主要有以下三种类型。

课堂小结

课堂小结

第三章 第一节 课时3

运用示意图,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理景观形成的影响。

结合气压带、风带分布图和太阳直射点的移动示意图,说明气压带、风带的移动规律。(综合思维)

1

2

运用海陆热力性质的差异分析海陆分布对气压带、风带的影响。(综合思维)

3

结合季风分布示意图,分析并说明季风环流的形成和分布。(区域认知)

气压带、风带季节移动与大气活动中心

一

1. 为什么北回归线经过的区域大部分是沙漠或干旱区?

2. 为什么北回归线中国段会成为“回归绿带”?

红河哈尼族彝族自治州——世界上最宏伟的梯田

我国首个华侨文化世界遗产所在地--开平 碉楼

上述气压带和风带的分布,是不考虑地球公转、海陆分布和地形影响的理想模式

气压带、风带季节性移动

规 律

气压带、风带随 太阳直射点季节移动而南北移动,就北半球而言夏季北移,冬季南移,但整体相对太阳直射点移动有滞后性。

太阳光线

太阳光线

夏至日

春分日

秋分日

冬至日

极地高气压带

60°N

60°S

30°S

0°

30°N

极地高气压带

副极地低气压带

副热带高气压带

赤道低气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

由于太阳直射点的南北移动,气压带和风带在一年内作周期性的季节移动

在北半球,与二分日相比,气压带和风带的位置大致是

夏季偏北,冬季偏南

气压带、风带季节性移动

气压带、风带季节移动与大气活动中心

海陆的热力差异影响海陆的气压分布

陆地比热容小

升温降温快

海洋比热容大

升温降温慢

冬季,陆地降温比海洋快,陆地气温较低,出现冷高压

夏季,陆地增温比海洋快,陆地气温较高,出现热低压

南北半球海陆热力性质差异

北半球的陆地面积比南半球的陆地面积大,而且海陆相间分布,对气压的影响尤为显著,使纬向分布的气压带被分裂为一个个高、低气压中心

0°

阿留申低压

蒙古-西伯利亚高压

冰岛低压

北半球1月份高低气压中心

海陆分布对气压带风带的影响

冬季,大陆出现冷高压中心,将大陆上的副极地低气压带切断

副极地低气压带在海洋上保留下来,并由带状分布变为低压中心

副极地低气压带

一月气压分布

亚洲

高压

阿留申

低压

冰岛

低压

海陆分布对气压带风带的影响

夏威夷高压

亚洲印度低压

亚速尔高压

海陆分布对气压带风带的影响

北半球7月份高低气压中心

夏季,大陆出现热低压中心,将大陆上的副热带高气压带切断

副热带高气压带在海洋上保留下来,并由带状分布变为高压中心

副热带高气压带

七月气压分布

亚洲

低压

夏威夷

高压

亚速尔

高压

海陆分布对气压带风带的影响

(1)大气活动中心形成的原理——海陆热力性质的差异

(2)巧记北半球大气活动中心的分布

①口诀法:“陆高切低,陆低切高”。

冬季,陆地上形成高压,副极地低气压带被陆地上的高气压切断,只保留在海洋上;夏季,陆地上形成低气压,副热带高气压带被陆地上的低气压切断,只保留在海洋上。

②图示法:

大西洋 欧亚大陆 太平洋

7月 亚速尔高压 亚洲低压 夏威夷高压

1月 冰岛低压 亚洲高压 阿留申低压

(3)大气活动中心的成因类型

亚欧大陆上的亚洲高压和亚洲低压属于热力型气压,海洋上的阿留申低压、夏威夷高压等属于动力型气压。

(4)大气活动中心的应用

陆地上为高压,说明为该陆地所在半球的冬季;陆地上为低压,说明为该陆地所在半球的夏季。

例如:30°N的近地面有低压中心(如90°E附近,即印度低压)分布,为北半球的夏半年;60°N的近地面有高压中心(如70°E附近,即蒙古—西伯利亚高压)分布,为北半球的冬半年。

为什么北半球气压带被切断,呈块状分布,而南半球气压带保留相对较为完整?

北半球陆地和海洋相间分布,且北半球陆地面积广大;

而南半球则是海洋占绝对优势,气压带的纬向分布比北半球明显。

7月份海平面等压线分布

1月份海平面等压线分布

思考

季风环流

二

季风环流

大范围地区的盛行风随季节而有显著改变的现象叫季风。

典型地区:亚洲东部(东亚、南亚、东南亚地区)

东北季风

北半球东北信风带向南越过赤道,向左偏转形成西北季风

一月气压分布与季风环流

西北季风

冬季,大陆出现冷高压中心,将大陆上的副极地低气压带切断

副极地低气压带在海洋上保留下来,并由带状分布变为低压中心

副极地低气压带

亚洲

高压

阿留申

低压

冰岛

低压

西北季风

南半球东南信风带向北越过赤道,向右偏转形成西南季风

东南信风

副热带高气压带在海洋上保留下来,并由带状分布变为高压中心

夏季,大陆出现热低压中心,将大陆上的副热带高气压带切断

副热带高气压带

亚洲

低压

夏威夷

高压

亚速尔

高压

西南季风

东南季风

七月气压分布与季风环流

东亚冬季风:

风向:

性质:

成因:

西北风

寒冷干燥

海陆热力性质差异

影响的主要高低压中心:

亚洲高压、阿留申低压、冰岛低压

季风特点

东经180西经

150

135

120

105

90

75

60

45

高气压

1月

西北季风

东北季风

西北季风

低气压

北回归线

赤道

南回归线

东亚夏季风:

风向:

性质:

成因:

影响的主要高低压中心:

冬夏季风强弱关系:

东南风

温暖湿润

海陆热力性质差异

亚洲低压、夏威夷高压、亚速尔高压

冬季风强于夏季风

东经180西经

150

135

120

105

90

75

60

45

7月

东南季风

西南季风

东南季风

北回归线

赤道

南回归线

低气压

高气压

季风特点

南亚、东南亚冬季风:

风向:

性质:

成因:

东北风

温暖干燥

海陆热力性质差异

影响的主要高低压中心:

亚洲高压、澳大利亚低压

东经180西经

150

135

120

105

90

75

60

45

高气压

1月

西北季风

东北季风

西北季风

低气压

北回归线

赤道

南回归线

季风特点

南亚、东南亚夏季风:

风向:

性质:

成因:

影响的主要高低压中心:

冬夏季风强弱关系:

西南风

炎热湿润

气压带、风带的季节性移动

(南半球东南信风越过赤道向右偏转形成)

夏季风强于冬季风

南半球副热带高气压带

东经180西经

150

135

120

105

90

75

60

45

7月

东南季风

西南季风

东南季风

北回归线

赤道

南回归线

低气压

高气压

季风特点

(1)季风环流简图

(2)东亚季风和南亚季风的比较

项目 东亚季风 南亚季风 季节 冬季 夏季 冬季 夏季

风向 西北风 东南风 东北风 西南风

源地 蒙古、西伯利亚 太平洋 蒙古、西伯利亚 印度洋

成因 海陆热力性质差异 海陆热力性质差异及气压带、风带的季节移动 性质 寒冷干燥 温暖湿润 温暖干燥 高温高湿

比较 冬季风强于夏季风 夏季风强于冬季风 分布 我国东部、朝鲜半岛、日本 印度半岛、中南半岛、我国西南部分地区 对农业的影响 利 雨热同期 弊 旱涝、寒潮等灾害 旱涝灾害

课堂小结

第三章 第一节 课时1

运用示意图,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理景观形成的影响。

说明水平气压梯度力、摩擦力、地转偏向力对风的影响。(综合思维)

1

2

结合示意图,阐明高空风和近地面风的形成过程。(综合思维)

3

学会阅读等压线图,在等压线图中分析风力、风向等。(地理实践力)

零级风,烟直上;一级风,烟稍偏;

二级风,树叶响;三级风,旗翩翩。

四级风,灰尘起;五级风,起波澜;

六级风,大树摇;七级风,行路难。

八级风,树枝断;九级风,烟囱坍;

十级风,树根拔;十一级,陆罕见。

十二级,更少有,风怒吼,浪滔天。

风速歌一般是为了让幼儿园小朋友及中小学生记住风力等级特征而编写的歌谣。

通过风速歌,可以知道风力等级的直观印象。以下为其中一首:

你知道风是怎样形成的吗? 风力的大小和什么因素有关?

495

1015

地面

A

A,

热

冷

冷

高

高

高

低

低

低

B,

C,

C

B

497.5

495

492.5

495

492.5

495

1012.5

1015

1015

1015

1017.5

1017.5

单位(hPa)

近地面

高空

同一水平面气压差异

水平气压梯度力

高压→低压

大气的水平运动(风)

太阳辐射

地区间冷热不均

空气上升或下沉的垂直运动

造成

引起

导致

产生

形成

大气的水平运动(风)

使物体:北半球向右偏,南半球向左偏,赤道无偏转

与物体运动方向始终垂直

只改变物体运动方向,不改变物体运动速度

原运动方向

偏转的方向

地转偏向力

大气的水平运动(风)

等压面

a

d

b

c

1000

1010

1008

1006

1004

1002

998

490

492

494

496

498

500

502

单位(hPa)

高空

近地面

高空的风

近地面的风

等压面

等压面与等压线

等压线是同一高度上气压相等的点的连线。

大气的水平运动(风)

等压面

高空的风

近地面的风

等压面

490

492

494

496

498

500

502

1000

1010

1008

1006

1004

1002

998

单位(hPa)

高空

近地面

a

d

b

c

等压线

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

1000

1002

等压面

490

492

等压面与等压线

等压线是同一高度上气压相等的点的连线。

大气的水平运动(风)

等压面

高空的风

近地面的风

等压面

490

492

494

496

498

500

502

1000

1010

1008

1006

1004

1002

998

单位(hPa)

高空

近地面

a

d

b

c

等压线

500

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

1000

1002

等压面

490

492

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

498

496

494

492

490

1000

1002

1004

1006

1008

1010

气压/hPa

高空

气压/hPa

近地面

等压线与风

大气的水平运动(风)

等压面

高空的风

近地面的风

等压面

490

492

494

496

498

500

502

1000

1010

1008

1006

1004

1002

998

单位(hPa)

高空

近地面

a

d

b

c

等压线

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

1000

1002

等压面

490

492

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

500

498

496

494

492

490

1000

1002

1004

1006

1008

1010

气压/hPa

高空

气压/hPa

近地面

气压差异

气压梯度

水平气压梯度力

风

水平气压梯度力

风向

地转偏向力

北半球

风向与等压线平行

摩擦力

风向斜穿等压线

90°

等压线与风

大气的水平运动(风)

等压面

高空的风

近地面的风

等压面

490

492

494

496

498

500

502

1000

1010

1008

1006

1004

1002

998

单位(hPa)

高空

近地面

等压线

500

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

1000

1002

等压面

490

492

500

498

496

494

492

490

1010

1000

1002

1004

1006

1008

498

496

494

492

490

1000

1002

1004

1006

1008

1010

气压/hPa

高空

气压/hPa

近地面

气压差异

气压梯度

水平气压梯度力

风

水平气压梯度力

风向

地转偏向力

摩擦力

90°

a

b

c

d

N

等压线与风

北半球

风向与等压线平行

风向斜穿等压线

北半球

大气的水平运动(风)

南半球高空风与近地面风

500 498 496 494 492 490

气压/hPa

在水平气压梯度力和地转偏向力共同作用下的风向(S高空)

水平气压梯度力

地转偏向力

风向

水平气压梯度力

地转偏向力

风向

1010 1008 1006 1004 1002 1000

气压/hPa

在水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力共同作用下的风向(S近地面)

水平气压梯度力

地转偏向力

风向

摩擦力

水平气压梯度力

地转偏向力

风向

摩擦力

影响风的三种力

作用力 方向 大小 对风的影响 风速 风向

水平气压梯 度力 始终与等压线垂直,由高压指向低压 等压线越密集,水平气压梯度力越大 水平气压梯度力越大,风速越大 垂直于等压线,由高压指向低压

地转偏 向力 始终与风向 垂直 大小随纬度增加而增加,赤道为零 不影响风速大小 北半球向右偏,南半球向左偏

影响风的三种力

摩擦力 始终与风向相反 大小与下垫面性质有关,下垫面越粗糙,起伏越大,摩擦力越大,反之 越小 使风速减小 与水平气压梯度力和地转偏向力共同作用,使风向总是与等压线之间成一夹角

(1)风向标由风杆和风尾组成,风杆(长线段)上绘有风尾(短线段)的一方指示风向。风尾上的横杠表示风速,一横表示风力2级,最多三横,为6级,风力再大就用风旗表示,例如“ ”表示北风4级。如下右图中为西北风(风力4级)。

根据风向标和风向玫瑰图判断风向

根据风向标和风向玫瑰图判断风向

(2)“风向玫瑰图”是一个给定地点一段时间内的风向分布图。通过它可以得知当地的主导风向和最小风频。最常见的风向玫瑰图是一个不规则的折线图,折线上不同的点的方位即为该地区的风向,折线上的点与原点之间的距离和这个方向的风频成正比。如下图中表示的主导风向为东风。

(1)风向的判定

第一步:画出与等压线垂直的水平气压梯度力。

第二步:确定南北半球。

第三步:按照地转偏向力“南左北右”的偏转规律,画出与水平气

压梯度力成30°~45°偏角的风向(近地面),或画出与等压线平行的风向(高空)。(如图)

(2)巧用左右手法则判断风向

①北半球用右手,南半球用左手。

②伸出左(右)手,手心向上,让四指指向水平气压梯度力的方向,

拇指指向就是气流偏转方向。高空的风向与水平气压梯度力方向垂直;近地面的风向与水平气压梯度力方向成一锐角。如图:

(3)风力的判读方法

风力的大小取决于水平气压梯度力的大小,因此,等压线密集处→水平气压梯度力大→风力大。如上图,风力:A>B>C>D。

第三章 第一节 课时2

麦哲伦带领的帆船队实现了人类第一次环球航行。

船队经过南美洲南端的海峡时,风大浪高。船队进入30°S附近海域时,平静无风,炎热少雨。离开该海域后,沿途一直吹着东南风。 后来,东南风渐渐减弱,进入赤道附近海域时,风平浪静。

——Magellan's global voyage

麦哲伦

葡萄牙著名航海家和探险家

麦哲伦环球航行

麦哲伦船队哪段航程是逆风航行

哪段航程最为轻松?为什么船队在经过30° s附近海域时十分艰难

三圈环流

赤道低气压带的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道地区接受太阳辐射能量多,近地面的空气受热膨胀上升,空气密度减小,气压降低

这样赤道地区就形成了一个低压带 —— 赤道低压带

赤道低压带

三圈环流

与气压带的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

受地转偏向力影响,向北流的一支逐渐向右偏转成西南风,到达北纬30°附近高空时偏转成了西风

三圈环流

副热带高压带的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

来自赤道高空的气流在这里不断堆积下沉,使地面气压升高,形成副热带高压带

三圈环流

东北信风的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

东北信风

在近地面,从副热带高压带流出的气流,一部分向南流向赤道低压带,逐渐向右偏转成东北风,称为东北信风

三圈环流

低纬度环流圈的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

东北信风

北半球东北信风与南半球的东南信风在赤道地区辐合上升

这样,便在赤道与北纬30°之间形成一个低纬度环流圈

三圈环流

盛行西风的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

水平气压梯度力

盛行西风

东北信风

在近地面,从副热带高压带向北流出的气流,逐渐向右偏转成西南风,称为盛行西风

三圈环流

极地高压带的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

水平气压梯度力

盛行西风

东北信风

北极及其附近是纬度最高的地区,接受的太阳辐射能量最少,终年寒冷,空气堆积下沉,形成极地高压带

极地高压带

三圈环流

极地东风的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

水平气压梯度力

盛行西风

东北信风

极地高压带

极地东风

从极地高压带向南流的气流,逐渐向右偏转成东北风,称为极地东风

三圈环流

副极地低压带的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

水平气压梯度力

盛行西风

东北信风

极地高压带

极地东风

副极地低压带

极地东风与较暖的盛行西风在北纬60°附近相遇,暖而轻的盛行西风气流爬升到冷而重的极地东风气流之上,形成一个相对的低压带,称为副极地低压带

极锋

三圈环流

中高纬度环流圈的形成

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

赤道低压带

副热带高压带

水平气压梯度力

水平气压梯度力

盛行西风

东北信风

极地高压带

极地东风

副极地低压带

从副极地低压带上升的气流在高空又分别流向副热带和极地上空,从而形成了

中纬度与高纬度环流圈

极锋

航海家们发现,进入30°纬度时帆船无法航行,海上贸易大受影响。古时,很多帆船都载着许多马匹,由于草料和淡水不足,马匹相继死掉,吃不完的马肉只好投进大海里喂鱼。后来,人们把这个无风的30°纬度称为“马纬度”。

1.除“马纬度”外,地球上还有哪个海区是无风地带?

南北纬5°之间海区和南北纬60°附近海区。

北极

南极

赤道

2.假设地球不自转、地表性质均一,画出赤道与极地间的热力环流。

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

60°S

90°S

赤道低压带

受热膨胀上升

重力堆积下沉

相互碰撞抬升

寒冷堆积下沉

副热带高气压带

极地高气压带

副极地低气压带

3.假设地表性质均一,在地球自转的影响下会形成三圈环流。画出三圈环流及气压带风带的分布,尝试分析各气压带风带的干湿状况。

极锋

多雨

干燥

湿润

干燥

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

60°S

90°S

赤道低压带

受热膨胀上升

重力堆积下沉

相互碰撞抬升

寒冷堆积下沉

副热带高气压带

极地高气压带

副极地低气压带

极锋

重力堆积下沉

相互碰撞抬升

寒冷堆积下沉

副热带高气压带

极地高气压带

副极地低气压带

3.假设地表性质均一,在地球自转的影响下会形成三圈环流。画出三圈环流及气压带风带的分布,尝试分析各气压带风带的干湿状况。

多雨

干燥

湿润

干燥

0°

30°N

60°N

90°N

30°S

60°S

90°S

受热膨胀上升

重力堆积下沉

相互碰撞抬升

寒冷堆积下沉

极锋

重力堆积下沉

相互碰撞抬升

寒冷堆积下沉

赤道低压带

极地高气压带

副极地低气压带

副热带高气压带

极地高气压带

副极地低气压带

副热带高气压带

东北信风带

盛行西风带

极地东风带

东南信风带

盛行西风带

极地东风带

3.假设地表性质均一,在地球自转的影响下会形成三圈环流。画出三圈环流及气压带风带的分布,尝试分析各气压带风带的干湿状况。

干燥

湿润

干燥

多雨

干燥

湿润

干燥

( )气压带

( )气压带

( )气压带

赤道低气压带

( )风带

( )风带

东北信风带

( )气压

( )气压

( )气压

低气压

东北风

( )风

( )风

90°

60°

30°

0°

受热膨胀上升

堆积( )

暖而轻气流爬升到冷而重气流之上,形成( )气流

冷却收缩( )

( )环流

( )环流

( )环流

近地面

高空

结合课文关于三圈环流的描述,将图中内容填写完整。

极地高

副极地低

副热带高

中纬西

极地东

高

高

低

东北

西南

下沉

下沉

上升

高纬

中纬

低纬

北半球三圈环流知识整理

思考

不同形式的风带分布图

归纳

气压带和风带从不同角度观察会有不同的表现形式,主要有以下三种类型。

课堂小结

课堂小结

第三章 第一节 课时3

运用示意图,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理景观形成的影响。

结合气压带、风带分布图和太阳直射点的移动示意图,说明气压带、风带的移动规律。(综合思维)

1

2

运用海陆热力性质的差异分析海陆分布对气压带、风带的影响。(综合思维)

3

结合季风分布示意图,分析并说明季风环流的形成和分布。(区域认知)

气压带、风带季节移动与大气活动中心

一

1. 为什么北回归线经过的区域大部分是沙漠或干旱区?

2. 为什么北回归线中国段会成为“回归绿带”?

红河哈尼族彝族自治州——世界上最宏伟的梯田

我国首个华侨文化世界遗产所在地--开平 碉楼

上述气压带和风带的分布,是不考虑地球公转、海陆分布和地形影响的理想模式

气压带、风带季节性移动

规 律

气压带、风带随 太阳直射点季节移动而南北移动,就北半球而言夏季北移,冬季南移,但整体相对太阳直射点移动有滞后性。

太阳光线

太阳光线

夏至日

春分日

秋分日

冬至日

极地高气压带

60°N

60°S

30°S

0°

30°N

极地高气压带

副极地低气压带

副热带高气压带

赤道低气压带

副热带高气压带

副极地低气压带

由于太阳直射点的南北移动,气压带和风带在一年内作周期性的季节移动

在北半球,与二分日相比,气压带和风带的位置大致是

夏季偏北,冬季偏南

气压带、风带季节性移动

气压带、风带季节移动与大气活动中心

海陆的热力差异影响海陆的气压分布

陆地比热容小

升温降温快

海洋比热容大

升温降温慢

冬季,陆地降温比海洋快,陆地气温较低,出现冷高压

夏季,陆地增温比海洋快,陆地气温较高,出现热低压

南北半球海陆热力性质差异

北半球的陆地面积比南半球的陆地面积大,而且海陆相间分布,对气压的影响尤为显著,使纬向分布的气压带被分裂为一个个高、低气压中心

0°

阿留申低压

蒙古-西伯利亚高压

冰岛低压

北半球1月份高低气压中心

海陆分布对气压带风带的影响

冬季,大陆出现冷高压中心,将大陆上的副极地低气压带切断

副极地低气压带在海洋上保留下来,并由带状分布变为低压中心

副极地低气压带

一月气压分布

亚洲

高压

阿留申

低压

冰岛

低压

海陆分布对气压带风带的影响

夏威夷高压

亚洲印度低压

亚速尔高压

海陆分布对气压带风带的影响

北半球7月份高低气压中心

夏季,大陆出现热低压中心,将大陆上的副热带高气压带切断

副热带高气压带在海洋上保留下来,并由带状分布变为高压中心

副热带高气压带

七月气压分布

亚洲

低压

夏威夷

高压

亚速尔

高压

海陆分布对气压带风带的影响

(1)大气活动中心形成的原理——海陆热力性质的差异

(2)巧记北半球大气活动中心的分布

①口诀法:“陆高切低,陆低切高”。

冬季,陆地上形成高压,副极地低气压带被陆地上的高气压切断,只保留在海洋上;夏季,陆地上形成低气压,副热带高气压带被陆地上的低气压切断,只保留在海洋上。

②图示法:

大西洋 欧亚大陆 太平洋

7月 亚速尔高压 亚洲低压 夏威夷高压

1月 冰岛低压 亚洲高压 阿留申低压

(3)大气活动中心的成因类型

亚欧大陆上的亚洲高压和亚洲低压属于热力型气压,海洋上的阿留申低压、夏威夷高压等属于动力型气压。

(4)大气活动中心的应用

陆地上为高压,说明为该陆地所在半球的冬季;陆地上为低压,说明为该陆地所在半球的夏季。

例如:30°N的近地面有低压中心(如90°E附近,即印度低压)分布,为北半球的夏半年;60°N的近地面有高压中心(如70°E附近,即蒙古—西伯利亚高压)分布,为北半球的冬半年。

为什么北半球气压带被切断,呈块状分布,而南半球气压带保留相对较为完整?

北半球陆地和海洋相间分布,且北半球陆地面积广大;

而南半球则是海洋占绝对优势,气压带的纬向分布比北半球明显。

7月份海平面等压线分布

1月份海平面等压线分布

思考

季风环流

二

季风环流

大范围地区的盛行风随季节而有显著改变的现象叫季风。

典型地区:亚洲东部(东亚、南亚、东南亚地区)

东北季风

北半球东北信风带向南越过赤道,向左偏转形成西北季风

一月气压分布与季风环流

西北季风

冬季,大陆出现冷高压中心,将大陆上的副极地低气压带切断

副极地低气压带在海洋上保留下来,并由带状分布变为低压中心

副极地低气压带

亚洲

高压

阿留申

低压

冰岛

低压

西北季风

南半球东南信风带向北越过赤道,向右偏转形成西南季风

东南信风

副热带高气压带在海洋上保留下来,并由带状分布变为高压中心

夏季,大陆出现热低压中心,将大陆上的副热带高气压带切断

副热带高气压带

亚洲

低压

夏威夷

高压

亚速尔

高压

西南季风

东南季风

七月气压分布与季风环流

东亚冬季风:

风向:

性质:

成因:

西北风

寒冷干燥

海陆热力性质差异

影响的主要高低压中心:

亚洲高压、阿留申低压、冰岛低压

季风特点

东经180西经

150

135

120

105

90

75

60

45

高气压

1月

西北季风

东北季风

西北季风

低气压

北回归线

赤道

南回归线

东亚夏季风:

风向:

性质:

成因:

影响的主要高低压中心:

冬夏季风强弱关系:

东南风

温暖湿润

海陆热力性质差异

亚洲低压、夏威夷高压、亚速尔高压

冬季风强于夏季风

东经180西经

150

135

120

105

90

75

60

45

7月

东南季风

西南季风

东南季风

北回归线

赤道

南回归线

低气压

高气压

季风特点

南亚、东南亚冬季风:

风向:

性质:

成因:

东北风

温暖干燥

海陆热力性质差异

影响的主要高低压中心:

亚洲高压、澳大利亚低压

东经180西经

150

135

120

105

90

75

60

45

高气压

1月

西北季风

东北季风

西北季风

低气压

北回归线

赤道

南回归线

季风特点

南亚、东南亚夏季风:

风向:

性质:

成因:

影响的主要高低压中心:

冬夏季风强弱关系:

西南风

炎热湿润

气压带、风带的季节性移动

(南半球东南信风越过赤道向右偏转形成)

夏季风强于冬季风

南半球副热带高气压带

东经180西经

150

135

120

105

90

75

60

45

7月

东南季风

西南季风

东南季风

北回归线

赤道

南回归线

低气压

高气压

季风特点

(1)季风环流简图

(2)东亚季风和南亚季风的比较

项目 东亚季风 南亚季风 季节 冬季 夏季 冬季 夏季

风向 西北风 东南风 东北风 西南风

源地 蒙古、西伯利亚 太平洋 蒙古、西伯利亚 印度洋

成因 海陆热力性质差异 海陆热力性质差异及气压带、风带的季节移动 性质 寒冷干燥 温暖湿润 温暖干燥 高温高湿

比较 冬季风强于夏季风 夏季风强于冬季风 分布 我国东部、朝鲜半岛、日本 印度半岛、中南半岛、我国西南部分地区 对农业的影响 利 雨热同期 弊 旱涝、寒潮等灾害 旱涝灾害

课堂小结