24.《司马光》说课课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 24.《司马光》说课课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-05-28 22:35:11 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

说课流程

教学目标

重点难点

教法学法

教学准备

教学过程

板书设计

学情分析

教材分析

部编版小学语文三年级上册第八单元的一篇文章

通过对这个故事的学习,启发学生遇事不慌,沉着勇敢,并学习司马光这种逆向思维的方法——别人想的是让人赶紧离开水,而司马光想的是让缸里的水离开人。

这篇课文写的是司马光和几个小朋友在花园里玩,一个小朋友不小心掉进盛满水的缸里,别的小朋友都慌了,而司马光却没有慌,他急中生智,搬起石头砸破水缸救出小朋友。

◇三年级的学生已经具备了较强的识字能力,他们思维活跃,求知欲强,乐于表达,已经有了一定的阅读能力,能够在老师的指导下进行阅读,并形成自己的感悟。这个阶段的语文学习内容也由字词句向篇章过渡。学生在第一单元的学习中,已经对有新鲜感的词语和句子有所感受,但以学生现有的认知水平很难对一篇文章进行准确、深入的理解。教师要用文本为学生架起通向生活的桥梁,让学生在学习中生活,在生活中学习。

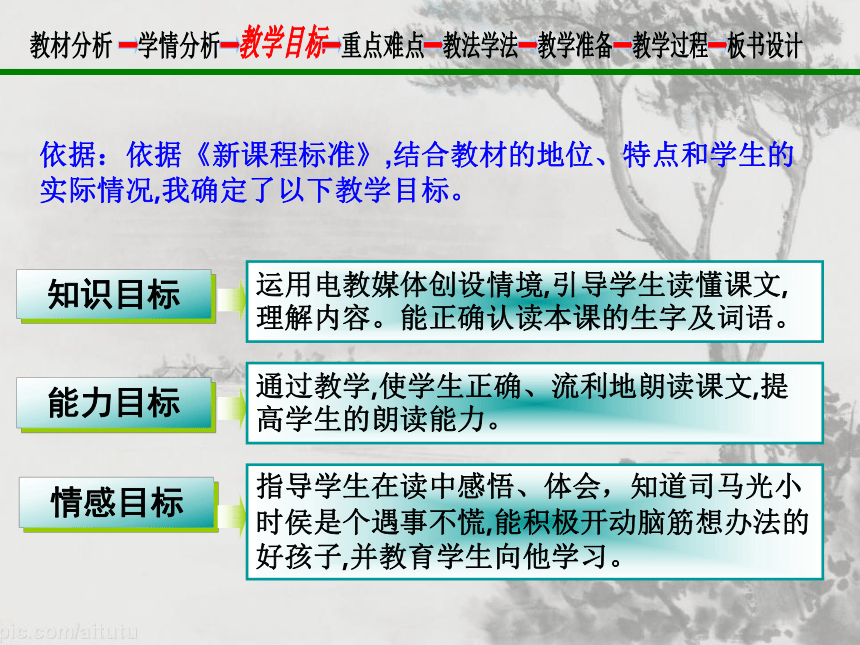

知识目标

运用电教媒体创设情境,引导学生读懂课文,理解内容。能正确认读本课的生字及词语。

情感目标

指导学生在读中感悟、体会,知道司马光小时侯是个遇事不慌,能积极开动脑筋想办法的好孩子,并教育学生向他学习。

能力目标

通过教学,使学生正确、流利地朗读课文,提高学生的朗读能力。

依据:依据《新课程标准》,结合教材的地位、特点和学生的实际情况,我确定了以下教学目标。

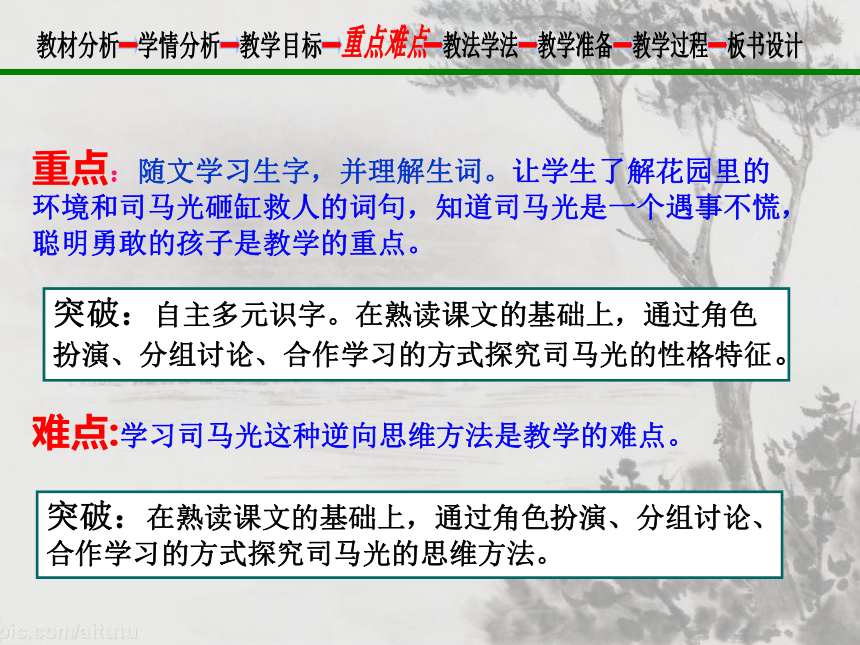

重点:随文学习生字,并理解生词。让学生了解花园里的环境和司马光砸缸救人的词句,知道司马光是一个遇事不慌,聪明勇敢的孩子是教学的重点。

难点:学习司马光这种逆向思维方法是教学的难点。

突破:自主多元识字。在熟读课文的基础上,通过角色扮演、分组讨论、合作学习的方式探究司马光的性格特征。

突破:在熟读课文的基础上,通过角色扮演、分组讨论、合作学习的方式探究司马光的思维方法。

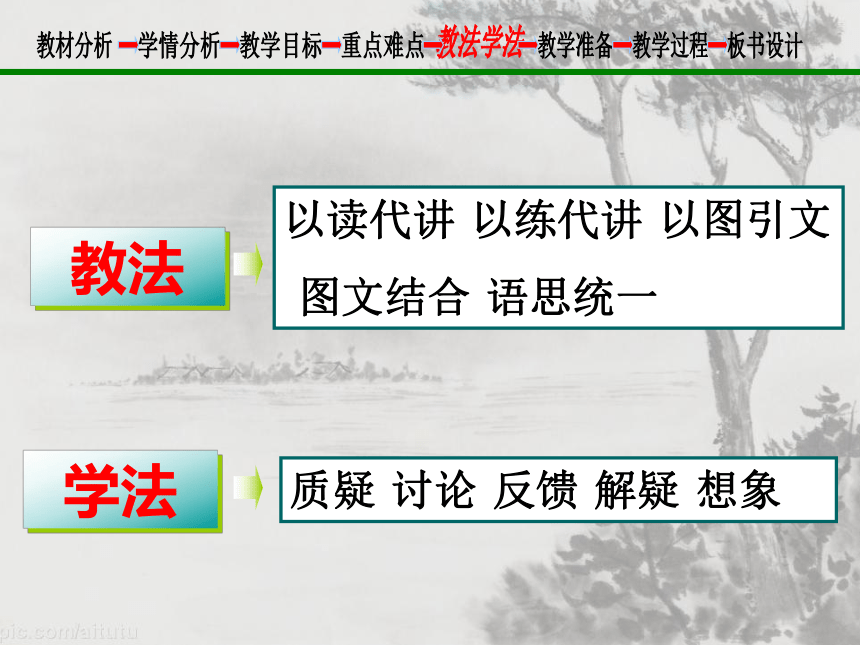

质疑 讨论 反馈 解疑 想象

学法

以读代讲 以练代讲 以图引文

图文结合 语思统一

教法

多媒体课件一套

教师准备

课前资料了解“司马光”

学生准备

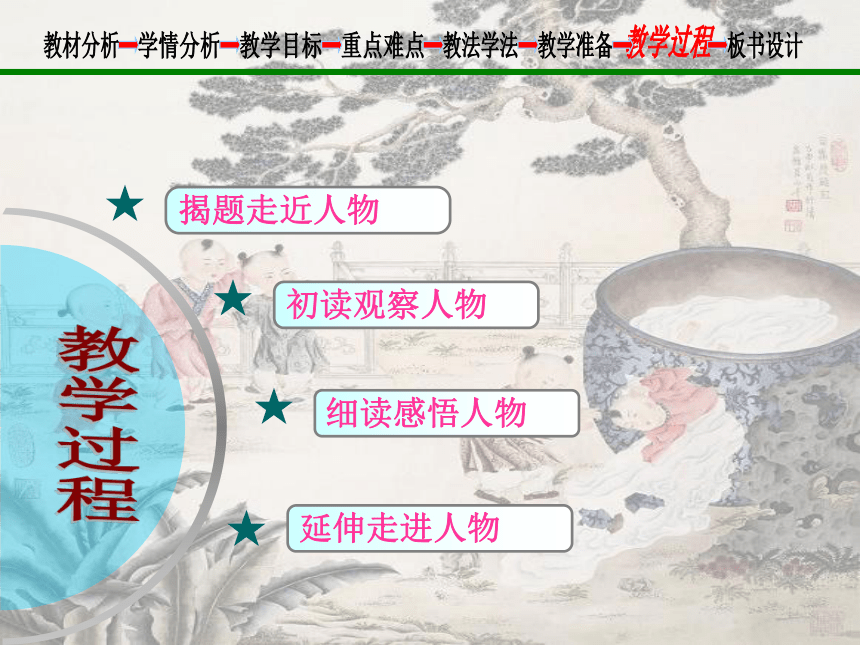

揭题走近人物

初读观察人物

细读感悟人物

延伸走进人物

★

★

★

★

我是古时候的宋朝人,姓司马,名光,比你们早出生几百年呢!

初读观

察人物

细读感

悟人物

延伸走

进人物

意图:本环节在揭示课题时,落实了生字教学,既是解题的需要,同时也结合介绍了人物的时代背景。为课堂创设了一个良好的开端。

揭题走

近人物

揭题走

近人物

细读感

悟人物

延伸走

进人物

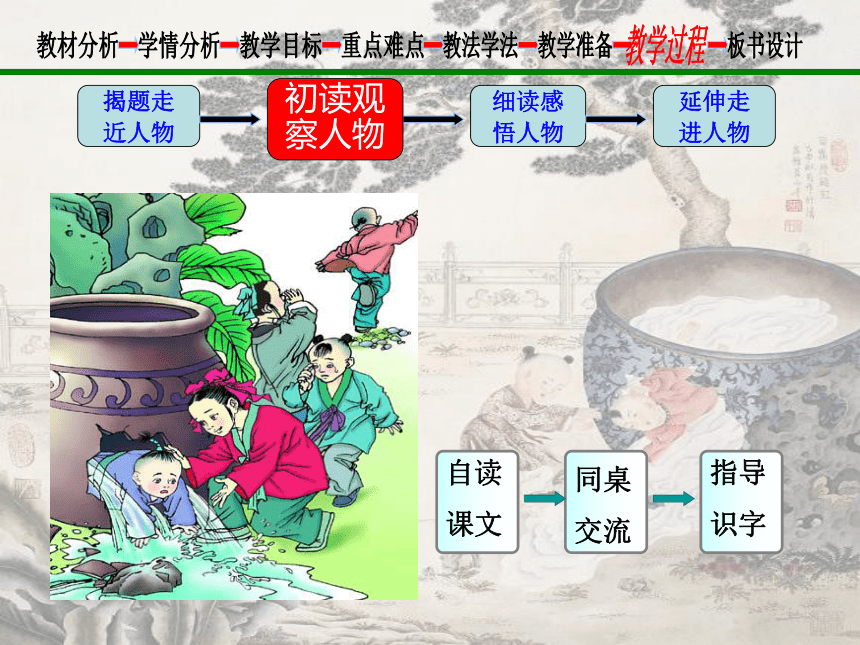

自读

课文

指导

识字

同桌

交流

初读观

察人物

图上画的是什么地方?

司马光

花园里有什么?

他们在花园里干什么?发生了什么事情?

司马光

别的小朋友是怎么做的?

司马光

司马光又是怎么做的?

结果怎样?

司马光

按故事发展的顺序,在扩号里编上序号。

( )有一天,他和几个小朋友在公园里玩。

( )古时候,有个孩子叫司马光。

( )别的孩子都慌了,跑去喊大人。

( )掉进水缸的小朋友得救了。

( )司马光拿起大石头,把水缸砸破了。

( )一个小朋友不小心掉进大水缸里。

1

2

3

4

5

6

司马光

初读观

察人物

揭题走

近人物

细读感

悟人物

延伸走

进人物

理念:本环节的主旨是引导学生在具体的语言环境中识字,充分发挥孩子互帮互动的作用,培养学生自主识字的意识和能力,最后达到熟读成诵的目的。

爬——猴子爬树可真快!(爪字旁)

流:和水有关系。

别——过六一节我特别的快乐(立刀旁)

交流识字

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

第二课时,主要通过“从课件图片中质疑;通过自读、讨论,突破重点解疑;创造性思维的训练”三个环节进行教学,通过具体的语言文字体会司马光遇事沉着、机智救人的品质。

细读感

悟人物

初读

观察人物

揭题

走近人物

延伸走

进人物

学生所提问题正是目标3要完成的任务,通过看图了解当时的情况,带着好奇心和求知欲读书,充分调动学生积极主动解决这些问题。

一、从课件中质疑。

1.从课件中你都观察到了什么?

2.你有哪些不明白的地方?

细读感

悟人物

初读

观察人物

揭题

走近人物

延伸走

进人物

1.在学生质疑的基础上,学生自读一自然段,解决第一个问题。(带着问题读课文,可以培养学生边读边思考的读书习惯,提高教学效率。) 借助课件弄清花园里假山下大水缸的位置,以及是怎样的一口缸。

二、通过自读、讨论,突破重点解疑。

司马光

花园里有座假山,假山下面有一口大水缸,缸里装满了水。

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

通过换词练习、直观理解词语,使学生轻松地学习语言。遵循孩子的年龄特点,用儿童化的评价引领学生进行个性化朗读,品出朗读的韵味。

换词练习 比较诵读

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

通过用“一不小心”说句子,加深对词语的理解然后把这种感觉送到句子中去 。

第二自然段有句话是:“有个小朋友爬上了假山,一不小心,掉进了大水缸。”在学生熟读成诵的基础上,我设计了如下环节:

设计本环节的目的旨在为学生创设一个生动的语言环境,使学生在生活中丰富语言、发展语言、加深理解。

◇有个小朋友爬到假山上,一不小心掉进了大水缸。

◇小明一边走路一边看书,他一不小心_______。

◇她一边吃饭一边说话,一不小心_________。

细读感

悟人物

初读

观察人物

揭题

走近人物

延伸走

进人物

指名几位同学分别扮演其他孩子进行表演,让课堂充满情趣,给学生展现的舞台,满足他们的表现欲望,从而达到“有感情地读”的目的。小组讨论他们这些人当时是怎样想的 ?

在第二段的教学中,我让学生通过朗读,深刻的体会人物各自不同的神态、心理,加深对课文的理解。

别的小朋友都慌了,有的哭,有的喊,还有的跑去找大人。

下课了,同学们有的———,有的———,还有的——,玩得好高兴啊!

你能自己想一句吗?

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

感受文字,找出砸缸动作。并用自己喜欢的符号标出来

拿起一块石头,砸那

口缸,把缸砸破了。

司马光没有慌,他搬起一块石头,使劲砸那口缸。

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

感受文字,找出砸缸动作。并用自己喜欢的符号标出来

引导想象并让学生说说司马光砸缸的情形

发展求异思维,展示课件补充学生的想象

学生交流自己的方法,教师引导方法比较

引导得出结论,并指导朗读本自然段

本环节的教学在联系上文理解下文的基础上,引领学生进行评价,发挥了学生的自主性。

假如你当时也在场,你是那个被救的孩子或是旁边的人你会跟司马光说些什么?

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

让学生改变角色,走进教材,充当故事中的人物,设身处地地感受人物的内心世界,是语文教学的又一开启智慧之门的钥匙。

历经了紧张救人阶段,此时心情总算能徐徐平缓,轻轻松口气了,由救人的高潮到得救的平缓放松,学生经历了又一个情感体验,交换角色说话很恰当的让学生找到了心理宣泄口,同时也是对全文的一个总结,不管学生会说些什么,那都是他们在这一节课上的情感体验所得。

初读观

察人物

细读感

悟人物

揭题走

近人物

由于司马光从小爱动脑筋,会想办法,所以后来他成了宋朝一位非常有名的人,几百年后我们也一直记得他。

请大家课后再去找一些有关司马光的故事读一读,更深一层了解司马光。

延伸走

进人物

司马光

司马光

搬石砸缸救人

没有慌

想办法

沉着 机智

临危不惧 多谋善断

从容不迫 方寸大乱

设计理念

设计,力求充分发挥学生的主体作用。让学生自己对课文内容的领悟取代教材的讲解分析,让学生自己的独立思考取代统一答案,让学生自己的感性体验取代整齐划一的理解指导.

整个过程为张扬学生个性,激发学生灵性服务。尊重学生个性化的学习方式,让课堂呈现鲜活的生命状态是本堂课力图追求的境界。

说课流程

教学目标

重点难点

教法学法

教学准备

教学过程

板书设计

学情分析

教材分析

部编版小学语文三年级上册第八单元的一篇文章

通过对这个故事的学习,启发学生遇事不慌,沉着勇敢,并学习司马光这种逆向思维的方法——别人想的是让人赶紧离开水,而司马光想的是让缸里的水离开人。

这篇课文写的是司马光和几个小朋友在花园里玩,一个小朋友不小心掉进盛满水的缸里,别的小朋友都慌了,而司马光却没有慌,他急中生智,搬起石头砸破水缸救出小朋友。

◇三年级的学生已经具备了较强的识字能力,他们思维活跃,求知欲强,乐于表达,已经有了一定的阅读能力,能够在老师的指导下进行阅读,并形成自己的感悟。这个阶段的语文学习内容也由字词句向篇章过渡。学生在第一单元的学习中,已经对有新鲜感的词语和句子有所感受,但以学生现有的认知水平很难对一篇文章进行准确、深入的理解。教师要用文本为学生架起通向生活的桥梁,让学生在学习中生活,在生活中学习。

知识目标

运用电教媒体创设情境,引导学生读懂课文,理解内容。能正确认读本课的生字及词语。

情感目标

指导学生在读中感悟、体会,知道司马光小时侯是个遇事不慌,能积极开动脑筋想办法的好孩子,并教育学生向他学习。

能力目标

通过教学,使学生正确、流利地朗读课文,提高学生的朗读能力。

依据:依据《新课程标准》,结合教材的地位、特点和学生的实际情况,我确定了以下教学目标。

重点:随文学习生字,并理解生词。让学生了解花园里的环境和司马光砸缸救人的词句,知道司马光是一个遇事不慌,聪明勇敢的孩子是教学的重点。

难点:学习司马光这种逆向思维方法是教学的难点。

突破:自主多元识字。在熟读课文的基础上,通过角色扮演、分组讨论、合作学习的方式探究司马光的性格特征。

突破:在熟读课文的基础上,通过角色扮演、分组讨论、合作学习的方式探究司马光的思维方法。

质疑 讨论 反馈 解疑 想象

学法

以读代讲 以练代讲 以图引文

图文结合 语思统一

教法

多媒体课件一套

教师准备

课前资料了解“司马光”

学生准备

揭题走近人物

初读观察人物

细读感悟人物

延伸走进人物

★

★

★

★

我是古时候的宋朝人,姓司马,名光,比你们早出生几百年呢!

初读观

察人物

细读感

悟人物

延伸走

进人物

意图:本环节在揭示课题时,落实了生字教学,既是解题的需要,同时也结合介绍了人物的时代背景。为课堂创设了一个良好的开端。

揭题走

近人物

揭题走

近人物

细读感

悟人物

延伸走

进人物

自读

课文

指导

识字

同桌

交流

初读观

察人物

图上画的是什么地方?

司马光

花园里有什么?

他们在花园里干什么?发生了什么事情?

司马光

别的小朋友是怎么做的?

司马光

司马光又是怎么做的?

结果怎样?

司马光

按故事发展的顺序,在扩号里编上序号。

( )有一天,他和几个小朋友在公园里玩。

( )古时候,有个孩子叫司马光。

( )别的孩子都慌了,跑去喊大人。

( )掉进水缸的小朋友得救了。

( )司马光拿起大石头,把水缸砸破了。

( )一个小朋友不小心掉进大水缸里。

1

2

3

4

5

6

司马光

初读观

察人物

揭题走

近人物

细读感

悟人物

延伸走

进人物

理念:本环节的主旨是引导学生在具体的语言环境中识字,充分发挥孩子互帮互动的作用,培养学生自主识字的意识和能力,最后达到熟读成诵的目的。

爬——猴子爬树可真快!(爪字旁)

流:和水有关系。

别——过六一节我特别的快乐(立刀旁)

交流识字

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

第二课时,主要通过“从课件图片中质疑;通过自读、讨论,突破重点解疑;创造性思维的训练”三个环节进行教学,通过具体的语言文字体会司马光遇事沉着、机智救人的品质。

细读感

悟人物

初读

观察人物

揭题

走近人物

延伸走

进人物

学生所提问题正是目标3要完成的任务,通过看图了解当时的情况,带着好奇心和求知欲读书,充分调动学生积极主动解决这些问题。

一、从课件中质疑。

1.从课件中你都观察到了什么?

2.你有哪些不明白的地方?

细读感

悟人物

初读

观察人物

揭题

走近人物

延伸走

进人物

1.在学生质疑的基础上,学生自读一自然段,解决第一个问题。(带着问题读课文,可以培养学生边读边思考的读书习惯,提高教学效率。) 借助课件弄清花园里假山下大水缸的位置,以及是怎样的一口缸。

二、通过自读、讨论,突破重点解疑。

司马光

花园里有座假山,假山下面有一口大水缸,缸里装满了水。

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

通过换词练习、直观理解词语,使学生轻松地学习语言。遵循孩子的年龄特点,用儿童化的评价引领学生进行个性化朗读,品出朗读的韵味。

换词练习 比较诵读

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

通过用“一不小心”说句子,加深对词语的理解然后把这种感觉送到句子中去 。

第二自然段有句话是:“有个小朋友爬上了假山,一不小心,掉进了大水缸。”在学生熟读成诵的基础上,我设计了如下环节:

设计本环节的目的旨在为学生创设一个生动的语言环境,使学生在生活中丰富语言、发展语言、加深理解。

◇有个小朋友爬到假山上,一不小心掉进了大水缸。

◇小明一边走路一边看书,他一不小心_______。

◇她一边吃饭一边说话,一不小心_________。

细读感

悟人物

初读

观察人物

揭题

走近人物

延伸走

进人物

指名几位同学分别扮演其他孩子进行表演,让课堂充满情趣,给学生展现的舞台,满足他们的表现欲望,从而达到“有感情地读”的目的。小组讨论他们这些人当时是怎样想的 ?

在第二段的教学中,我让学生通过朗读,深刻的体会人物各自不同的神态、心理,加深对课文的理解。

别的小朋友都慌了,有的哭,有的喊,还有的跑去找大人。

下课了,同学们有的———,有的———,还有的——,玩得好高兴啊!

你能自己想一句吗?

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

感受文字,找出砸缸动作。并用自己喜欢的符号标出来

拿起一块石头,砸那

口缸,把缸砸破了。

司马光没有慌,他搬起一块石头,使劲砸那口缸。

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

感受文字,找出砸缸动作。并用自己喜欢的符号标出来

引导想象并让学生说说司马光砸缸的情形

发展求异思维,展示课件补充学生的想象

学生交流自己的方法,教师引导方法比较

引导得出结论,并指导朗读本自然段

本环节的教学在联系上文理解下文的基础上,引领学生进行评价,发挥了学生的自主性。

假如你当时也在场,你是那个被救的孩子或是旁边的人你会跟司马光说些什么?

细读感

悟人物

初读观

察人物

揭题走

近人物

延伸走

进人物

让学生改变角色,走进教材,充当故事中的人物,设身处地地感受人物的内心世界,是语文教学的又一开启智慧之门的钥匙。

历经了紧张救人阶段,此时心情总算能徐徐平缓,轻轻松口气了,由救人的高潮到得救的平缓放松,学生经历了又一个情感体验,交换角色说话很恰当的让学生找到了心理宣泄口,同时也是对全文的一个总结,不管学生会说些什么,那都是他们在这一节课上的情感体验所得。

初读观

察人物

细读感

悟人物

揭题走

近人物

由于司马光从小爱动脑筋,会想办法,所以后来他成了宋朝一位非常有名的人,几百年后我们也一直记得他。

请大家课后再去找一些有关司马光的故事读一读,更深一层了解司马光。

延伸走

进人物

司马光

司马光

搬石砸缸救人

没有慌

想办法

沉着 机智

临危不惧 多谋善断

从容不迫 方寸大乱

设计理念

设计,力求充分发挥学生的主体作用。让学生自己对课文内容的领悟取代教材的讲解分析,让学生自己的独立思考取代统一答案,让学生自己的感性体验取代整齐划一的理解指导.

整个过程为张扬学生个性,激发学生灵性服务。尊重学生个性化的学习方式,让课堂呈现鲜活的生命状态是本堂课力图追求的境界。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地